Диагностика тромбоэмболии легочной артерии у больных хронической сердечной недостаточностью

Автор: Пронин А.Г., Тюрин В.П., Карташева Е.Д.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.10, 2015 года.

Бесплатный доступ

Обследовано 102 больных ТЭЛА на фоне ХСН и 58 больных ХСН с повышенным уровнем Д-димера без ТЭЛА по данным КТ-ангиопульмонографии. Уровень мозгового натрийуретического пептида в группах не различался. Наиболее информативными при-знаками ТЭЛА были такие традиционные признаки, как тромбоз глубоких вен нижних конечностей, кровохарканье, парезы, синдром SIQIII, отрицательный зубец Т в отведениях V1-V3 на ЭКГ, повышения ЧСС менее 100 ударов в мин., уровня Д-димера более 1,0 мг/л.

Тромбоэмболия легочной артерии, хроническая сердечная недостаточность, д-димер, мозговой натрийуретический пептид

Короткий адрес: https://sciup.org/140188463

IDR: 140188463 | УДК: 616.24-005.7-07:616-008.46-036.12

Текст научной статьи Диагностика тромбоэмболии легочной артерии у больных хронической сердечной недостаточностью

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) широко распространена: 23–250 случаев на 100 000 населения в год или до 1% всех госпитализаций [1, 7, 17, 28]. Она является третьей по частоте причиной смерти среди сердечно-сосудистых заболеваний [22]. ТЭЛА выявляется на аутопсии в 12–15% [15].

Летальность зависит от уровня проксимальной окклюзии легочной артерии. При эмболии в крупные легочные артерии она достигает 30–38,6% [15, 19]. При эмболии в долевые или сегментарные ветви летальность значительно меньше [21]. При сегментарном поражении легочного русла ТЭЛА могут вообще не диагностировать в связи с отсутствием патогномоничных признаков или молосимптомностью заболевания [11, 12, 23, 29].

Тромбоэмболия ветвей легочных артерий в 80% от всех случаев является осложнением основных заболеваний различного профиля [8]. У пациентов с терапевтической патологией ТЭЛА диагностируют в 70–83% случаев [9, 21]. В этой кагорте больных наиболее значимой и прогностически неблагоприятной по развитию тромбоэмболических осложнений является хроническая сердечная недостаточность (ХСН). В свою очередь риск возникновения тромбозов и ТЭЛА нарастает с увеличением степени сердечной недостаточности. У больных ХСН II–III функционального класса (ФК) частота возникновения тромбоэмболий в течение года составляла 1,8%, а при ХСН IV ФК – 4,6% [14, 27]. В свою очередь, чем выше ФК ХСН, тем более схожа клиническая картина у пациентов с ТЭЛА и больных с ХСН, а дифференциальная диагностика этих заболеваний еще более затруднена.

ТЭЛА не имеет патогномоничных симптомов, а ее диагностика основывается на совокупности таких клини- ческих данных как: факторы риска наличия тромбоэмболических осложнений, клиническая картина, результаты лабораторных и инструментальных исследований.

Для уточнения возможности наличия ТЭЛА Европейским кардиологическим обществом рекомендованы к использованию шкалы Wells и Geneva, учитывающие вышеперечисленные клинические признаки (табл. 1 и табл. 2) [26].

Обе шкалы ориентированы на прогнозирование ТЭЛА у больных с хирургической патологией. Для терапевтических больных эти шкалы обладают малой чувствительностью [30]. В них большое значение отводится признакам ТГВ и в этих случаях рассматриваемые шкалы наиболее достоверны. Однако у 30–35% больных с достоверно доказанным диагнозом ТЭЛА тромбоза вен нижних конечностей не выявляют [4, 25, 28]. Эта группа пациентов представляет серьезные трудности с точки зрения диагностики ТЭЛА.

Цель исследования

Улучшение диагностики ТЭЛА у больных ХСН путем определения наиболее характерных анамнестических, клинических и лабораторных признаков.

Материалы и методы

С целью решения поставленной задачи нами проведено сравнительное исследование 160 пациентов, находившихся на лечении с 2007 по 2015 г. в НМХЦ им Н.И. Пирогова с подозрением на ТЭЛА на фоне ХСН II–IV ФК по NYHA. Возраст больных колебался от 18 до 96 лет. Мужчин было – 90, женщин – 70. Всем больным выполняли общеклинические и биохимические исследования крови, Д-димер, NT-proBNP, Эхо-КГ,

Табл. 1. Модифицированный индекс Geneva

|

Признак |

Баллы |

|

1. Факторы риска: |

|

|

Возраст > 65 лет |

+1 |

|

ТГБ или ТЭЛА в анамнезе |

+3 |

|

Большая операция или перелом в предшествующий месяц |

+2 |

|

Активный злокачественный процесс |

+2 |

2. Симптомы:

|

Боль в ноге с одной стороны |

+3 |

|

Кровохарканье |

+2 |

|

ЧСС 75-94 ударов в минуту |

+3 |

|

ЧСС ≥ 95 ударов в минуту |

+5 |

|

Признаки тромбоза глубоких вен нижних конечностей |

+4 |

Вероятность ТЭЛА:

|

Низкая (10%) |

0-3 |

|

Средняя (30%) |

4–10 |

|

Высокая (65%) |

≥ 11 |

Табл. 2. Индекс Wells

|

Признак |

Баллы |

|

1. Факторы риска: |

|

|

ТГБ или ТЭЛА в анамнезе |

+1,5 |

|

Недавняя операция или иммобилизация |

+1,5 |

|

Рак |

+1 |

|

2. Симптомы: |

|

|

Кровохарканье |

+1 |

|

ЧСС > 100 ударов в минуту |

+1,5 |

|

Клинические признаки ТГВ |

+3 |

|

3. Клиническое суждение о диагнозе: |

|

|

Другой диагноз менее вероятен, чем ТЭЛА |

+3 |

|

Вероятность ТЭЛА (на основании 1 и 2 групп критериев): |

|

|

Низкая |

0-1 |

|

Средняя |

2–6 |

|

Высокая |

≥ 7 |

Вероятность ТЭЛА (на основании 1, 2 и 3 групп критериев):

|

ТЭЛА менее вероятна |

0–4 |

|

ТЭЛА более вероятна |

> 4 |

УЗДГ вен нижних конечностей. Всем выполняли КТ ангиографию легочных артерий, являющуюся наиболее информативным методом диагностики ТЭЛА: точность, чувствительность и специфичность метода составляет: 96,8%; 96,9%; 100%, соответственно [16]. У 102 пациентов первой группы с достоверно диагности-рованой ТЭЛА. Уровень проксимальной окклюзии был следующим: главная легочная артерия – 41%, долевые – 31%, сегментарные артерии – 28% больных. Возраст больных колебался от 27 до 91 года, 64,6 ± 15,4. Мужчин было 55, женщин – 47. Вторую группу составляли 58 пациентов с ХСН II-IV ФК и имеющих повышенный уровень Д-димера. Мужчин было 35, женщин – 23. Возраст больных колебался от 18 до 96 лет, средний возраст составил 67,3 ± 14,9.

Результаты исследования и обсуждение

При проведении сравнительного анализа предрасполагающих факторов риска ТЭЛА установлена достоверная значимость гиподинамии у больных с парезами и плегией, как последствие перенесенного нарушения мозгового кровообращения (табл. 3).

При сравнении основных клинических проявлений ТЭЛА в группах достоверных различий не установлено, за исключением показателей уровня ЧСС. Тахикардия более 100 в минуту достоверно чаще была в группе больных ХСН (47% и 27%, соответственно, р = 0,01). При ТЭЛА уровень ЧСС был достоверно менее выражен, менее 100 ударов в минуту, чем у больных с ХСН (73% и 53%, соответственно (р = 0,01) (табл. 4).

Типичные ЭКГ признаки ТЭЛА (SIQIII, отрицательные зубцы Т в отведениях V1-V3) достоверно чаще регистрировали в первой группе больных. Различий в диагностике БПНПГ между группами не установлено (табл. 5).

Среди лабораторных показателей самым информативным является определение уровня Д-димера в крови. Принято считать, что он обладает высоким отрицательным и низким положительным (специфичность составляет лишь 53%) прогностическим значением [10, 32].

Табл. 3. Факторы риска тромбоэмболических осложнений в сравниваемых группах пациентов

|

Онкология |

Парез, плегия |

ТЭЛА, ТГВ в анамнезе |

Болезни легких и наличие ХДН |

Пост режим более 5 суток |

Болезни толстой кишки |

Индекс массы тела >29 |

Варикозная болезнь вен н/к |

|

|

ХСН+ ТЭЛА n-102 |

19% |

14% |

20% |

23% |

17% |

7% |

26% |

20% |

|

ХСН с Д-Димером n-58 |

10% |

2% |

9% |

31% |

5% |

2% |

35% |

24% |

|

р |

0,58 |

0,02 |

0,07 |

0,47 |

0,13 |

0,09 |

0,12 |

0,28 |

Табл. 4. Частота встречаемости симптомов у больных с верифицированной ТЭЛА на фоне ХСН и ХСН без ТЭЛА

|

Синкопальные состояния |

Боль в грудной клетке |

Кашель |

Одышка |

Кровохарканье |

Гипоксемия < 90 |

ЧСС < 100 |

Тахикардия > 100 |

|

|

ХСН+ ТЭЛА n-102 |

11% |

29% |

25% |

82% |

6% |

27% |

73 |

27% |

|

ХСН с Д Димером n-58 |

9% |

34% |

21% |

91% |

0% |

36% |

53% |

47% |

|

р |

0,7 |

0,51 |

0,41 |

0,12 |

0,06 |

0,24 |

0,01 |

0,01 |

Табл. 5. ЭКГ признаки ТЭЛА

|

ЭКГ: SIQIII |

ЭКГ: Отриц. зубцы Т V1-V3 |

ЭКГ: БПНПГ |

|

|

ХСН+ ТЭЛА n-102 |

28% |

30% |

26% |

|

ХСН с Д-Димером n-58 |

4% |

9% |

15% |

|

р |

0,001 |

0,003 |

0,11 |

Нами установлен повышенный уровень Д-димера в группе ХСН без ТЭЛА у всех больных. Его уровень у 43% (у 15 из 35 больных) колебался от 0,5 до 1 мг/л; у 31% (11 больных) он был от 1 до 1,5 мг/л, у остальных пациентов значения превышали 1,5 мг/л. Таким образом, почти в 75% случаев уровень Д-димера не превышал значения 1,5 мг/л. А его среднее значение составляло 1,25 ± 0,74 мг/л.

У больных ТЭЛА на фоне ХСН уровень Д-димера был распределялся следующим: в 20% от 0,5 до 1 мг/л, в 44% случаев- от 1 до 2 мг/л, в 26%- от 2 до 4 мг/л, в 10%- более 4 мг/л. В среднем уровень Д-димера в этой группе был больше – 2,1 ± 1,2 мг/л. Сравнение средних показателей Д-димера в группах выявила достоверность различия (р = 0,001). Таким образом, чем выше уровень Д-димера, тем больше вероятность ТЭЛА, а при значениях Д-димера в диапазоне от 0,5 до 1,0 у больного ХСН с повышенным уровнем Д-димера, вероятность ТЭЛА мала.

Проведена оценка диагностической значимости уровня плазменной концентрации мозгового натрийуретического пептида у больных ТЭЛА на фоне ХСН и у больных ХСН с повышенным уровнем Д-димера. Уровень NT-proBNP был повышен у 80,6% больных с доказанной ТЭЛА и у 100% с ХСН без тромбоэмболических осложнений. При этом в первой группе уровень его был достоверно меньше, чем во второй (2707 ± 3986 фмоль/мл и 5273 ± 3286 фмоль/мл, соответственно, р < 0,01). Обращает на себя внимание большой разброс значений мозгового натрийуретического пептида, в обеих группах, находящийся практически в одном диапазоне. В этой связи уровень мозгового натрийуретического пептида невозможно считать специфическим для дифференциальной диагностики ТЭЛА и ХСН.

Корреляционный анализ зависимости уровня NT-proBNP от объема поражения легочного русла у больных с ТЭЛА на фоне ХСН выявил умеренную корреляционную зависимость по таким показателям как поражение главной легочной артерии- r-0,44, долевой артерии- r-0,41. Слабая степень корреляции отмечалась при обтурации сегментарных легочных артерий r-0,22. Исходя из этого, можно сделать вывод, что повышение данного пептида наиболее характерно только для тромбоэмболии крупных легочных артерий.

Из инструментальных методов исследования, позволяющих косвенно, в совокупности с другими симптомами, судить о вероятности наличия ТЭЛА, являются данные Эхо-КГ: признаки перегрузки и дисфункции правых отделов сердца, степень легочной гипертензии и др. [2]. Однако Эхо-КГ критерии были представлены с одинаковой частотой, без достоверности различия, в обеих группах (табл. 6).

При проведении регрессивного анализа нами установлена достоверная разница в пользу ТЭЛА и проведена оценка при помощи метода отношения шансов сравниваемых показателей по следующим позициям (табл. 7).

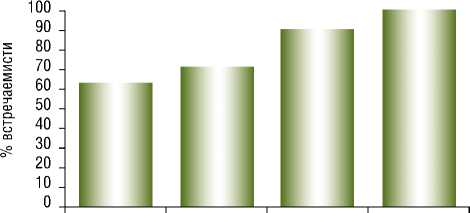

Наиболее информативными являются показатели инструментальных исследований – признаки тромбоза глубоких вен по данным УЗДГ. Менее специфичными, но так же позволяющими улучшить диагностику ТЭЛА на фоне ХСН являлись: кровохарканье, ЧСС менее 100 ударов в минуту, уровень Д-димера более 1,0 мг/л, признаки ЭКГ (SIQIII и отрицательные Т в V1-V3, БПНПГ). Сочетание 2 и более из этих факторов с большей долей вероятности позволяли судить о наличии у пациента ТЭЛА (рис. 1).

Таким образом, нами были выявлены критерии диагностики ТЭЛА у больных с ХСН (табл. 8).

Данная методика была проверена на контрольной группе больных из 60 пациентов: из которых у 30 больных были ХСН и ТЭЛА с различным уровнем поражения легочного русла и у 30 пациентов была ХСН без ТЭЛА.

Были получены следующие результаты: диагностическая чувствительность – 76,7%, диагностическая специфичность – 86,7%, диагностическая эффективность – 81,7%, отрицательная диагностическая значимость – 78,8%.

Табл. 6. Распространенность Эхо-КГ симптомов в группах сравнения

|

Эхо: дилатация ПЖ более 3 см |

Эхо: дилатация ПП более 65 ми |

Эхо: ЛГ более 30 мм рт. ст. |

Эхо: ТР2-3 |

Эхо: ПЖ/ ЛЖ > 1 |

Эхо: парадоксальное движение МЖП |

Эхо: расширение НПВ более 20 мм |

|

|

ХСН+ ТЭЛА n-102 |

35% |

51% |

87% |

44% |

7% |

5% |

16% |

|

ХСН с Д-Ди-мером n-58 |

25% |

50% |

84% |

38% |

2% |

4% |

17% |

|

р |

0,19 |

0,9 |

0,6 |

0,46 |

0,17 |

0,77 |

0,87 |

Табл. 7. Значимость прогностических параметров для верификации ТЭЛА

|

Признак |

р |

ОШ |

95% ДИ |

|

Признаки наличия ТГВ |

< 0,01 |

26,571 |

11,115–63,522 |

|

Кровохарканье |

0,05 |

6,319 |

0,74–53,483 |

|

Уровень Д-димера более 1,0 мг/л |

< 0,01 |

2,982 |

1,380–6,448 |

|

Уровень Д-димера 0,5–1 мг/л |

< 0,01 |

0,335 |

0,155–0,725 |

|

ЧСС менее 100 ударов в минуту |

0,004 |

2,312 |

1,286–4,156 |

|

Парезы плегии (признаки гиподинамии) |

0,002 |

7,977 |

1,763–36,096 |

|

Наличие одного или нескольких изменений на ЭКГ: SIQIII, Отриц. Т V1-V3, БПНПГ |

0,002 |

4,011 |

2,091–7,693 |

2 фактора 3 фактора 4 фактора 5 и более факторов

сочетание факторов

Рис. 1. Взаимосвязь между совокупностью диагностических признаков и диагностикой ТЭЛА

Табл. 8. Критерии диагностики ТЭЛА у больных с ХСН II-IV функционального

|

класса по NYHA |

|

|

Большой критерий: |

|

|

Признаки тромбоза в системе вен нижних конечностей |

Высокий риск ТЭЛА |

Средние критерии:

|

Кровохарканье |

Сочетание 2 и более критериев – высокий риск наличия ТЭЛА |

|

Парезы, плегии (признаки гиподинамии) |

|

|

Уровень Д-димера более 1,0 мг/л |

|

|

Наличие одного или нескольких изменений на ЭКГ: SIQIII, Отриц. Т V1-V3, БПНПГ |

|

|

ЧСС менее 100 ударов в минуту |

Выводы

При проведении сравнительного анализа клинических признаков, данных лабораторных и инструментальных методов исследования, среди пациентов с диагностированной ТЭЛА на фоне ХСН и ХСН без тромбоэмболических осложнений с повышенным уровнем Д-димера доказано что по большинству оцениваемых позиций достоверных различий нет, кроме таких характерных признаков для ТЭЛА как: наличие признаков тромбоза в системе вен нижних конечностей, кровохарканья, парезов, синдрома SIQIII, отрицательных зубцов Т в отведениях V1–V3 на ЭКГ, повышения ЧСС менее 100 ударов в мин., уровня Д-димера более 1,0 мг/л.

Установлено, что уровень мозгового натрийуретического пептида достоверно выше в группе ХСН без признаков ТЭЛА. Однако специфичность его крайне мала и не позволяет использовать этот маркер для дифференциальной диагностики ТЭЛА и ХСН.

На основе выявленных различий предложена шкала оценки вероятности ТЭЛА у больных ХСН II-IV функционального класса по NYHA. Шкала обладает диагностической чувствительностью – 76,7%, специфичностью – 86,7%, эффективностью – 81,7% и отрицательной диагностической значимостью – 78,8%.

Список литературы Диагностика тромбоэмболии легочной артерии у больных хронической сердечной недостаточностью

- Авдеев С.Н. Тромбоэмболия легочных артерий.//Атмосфера. Пульмонология и аллергология. 2009, № 3, С. 1-8.

- Алехин М.Н. Возможности и ограничения эхокардиографии в оценке давления в легочной артерии и правых камерах сердца Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2012, № 6, С. 106.

- Андрюхин А.Н., Фролова Е.В. Клиническое значение определения натрийуретических пептидов при сердечной недостаточности.//Российский семейный врач. 2008, Том 13, №4, С. 24-35.

- Багрова И. В. и др. Современные подходы к диагностике тромбоэмболии легочной артерии//Флебология. 2012, № 4, С. 35-42.

- Баймаканова Г.Е., Авдеев С.Н. Диагностическая и прогностическая значимость концевого N-отрезка мозгового натрийуретического пептида (Nt-proBNP) при обострении хронической обструктивной болезни легких.//Пульмонология. 2011, № 6, С. 80-86.

- Белопольский А.А., Федотова И.Н., Стуров Н.В. Диагностическая значимость NT-proBNP у кардиологических больных.//Трудный пациент. 2013, С. 32-36.

- Бокарев И.Н., Савельев В.С. Венозные тромбозы и тромбоэмболии легочной артерии//Российский кардиологический журнал. 2011, №4, С. 5-12.

- О.В. Булашова, М.И. Малкова. Значение Д-димера в диагностике и прогнозе тромбоэмболических осложнений у кардиологических больных Практическая медицина. 2012, № 60, С. 81-84.

- Вёрткин А.Л., Тополянский А.В., Вовк Е.И., Адонина Е.В., и др. Тромбоэмболия легочной артерии в Терапевтическом стационаре -мифы и реалии//Терапевт. 2010, №3, С. 6-13.

- Воробьева Н.М., Панченко Е.П., Добровольский А.Б., Титаева Е.В. Повышение Д-димера у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями без тромбоэмболических осложнений: с чем это связано и что делать?//Ангиология и сосудистая хирургия. 2010, № 4, С. 34-41.

- Глухов А.А. Тромбоэмболия легочной артерии. Воронеж. 2010, С. 79.

- Ермолаев А.А., Плавунов Н.Ф., Спиридонова Е.А., Бараташвили В.Л. Анализ причин гиподиагностики тромбоэмболии легочной артерии на догоспитальном этапе//Кардиология. 2012, № 6, С. 40-47.

- Клименко А.А., Шостак Н.А., Демидова Н.А. и др. Ремоделирование правых камер сердца и уровень мозгового натрийуретического пептида при хронической тромбоэмболической лёгочной гипертензии: сравнительное одномоментное наблюдательное исследование//Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2013, № 3, С. 258-264.

- Кобалава Ж.Д., Аверков О.В., Воробьев А.С., Александрия Л.Г. Сердечная недостаточность и венозные тромбоэмболии: встречаемость, прогноз и профилактика в период госпитализации//«Сердце: журнал для практикующих врачей». 2010, Том 9, № 5, С. 313-318.

- Корнев Б.М., Козловская Л.В., Попова Е.Н., Фомин В.В. Тромбоэмболия легочной артерии: факторы риска, диагностика, лечение.//Consilium medicum. 2003, № 5, С. 289-292.

- Кузнеченко А.А., Китаев В.М., Тюрин В.П, Линчак Р.М. Значение КТАГ в диагностике и оценке эффективности лечения тромбоэмболии легочной артерии//Вестник Национального медико-хирургического центра им Н И Пирогова. 2008, Том З, №1, С. 103-107.

- Куракина Е.А., Дупляков Д.В., Хохлунов С.М., Павлова Т.В. Ценность шкал Geneva и Wells в предсказании клинической вероятности тромбоэмболии легочной артерии//Кардиология и сердечно -сосудистая хирургия. 2011, том 4, №4, С. 85-88

- Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т., Арутюнов Г.П., и др. Национальные рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению ХСН.//Сердечная Недостаточность. 2013, Том 14, №7, С. 381.

- Медведев А.П., Дерябин Р.А., Немирова С.В. и др. Хирургическое лечение массивной тромбоэмболии легочной артерии у больных пожилого и старческого возраста//Медицинский альманах. 2013, №4, С. 67-71.

- Немирова С.В., Кузнецов А.Н., Медведев А.П. и др. Ошибки в диагностике тромбоэмболии легочных артерий у пациентов терапевтического профиля//Медицинский альманах. 2011, №3, С. 134-138.

- Станиченко Н.С., Загидуллин Б.И., Якубов Р.А. Современные возможности диагностики и лечения тромбоэмболии легочной артерии//Практическая медицина. 2012, С. 128-132

- Терещенко С.Н. Тромбоэмболия легочной артерии ГЭОТАР-Медиа. 2010.

- Тодуров Б.М. Ковтун Г.И. Дружина А.Н. и др. Хирургическое лечение тромбоэмболии легочной артерии. Украина, «Сердечная недостаточность». 2010, №1, С. 62-69.

- Российские клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений//Флебология. 2010, № 4. С. 4-37.

- Casserly B., Klinger J.R. Brain natriuretic peptide in pulmonary arterial hypertension biomarker and potential therapeutic agent. Drug Des Devel Ther 2009, Vol. 3, Р. 269-287.

- Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. The Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC)//European Heart Journal 2008, Vol. 29, Р. 2276-2315.

- Peripheral Vascular Disease, and Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. Management of massive and submassive pulmonary embolism, iliofemoral deep vein thrombosis, and chronic thromboembolic pulmonary hypertension: a scientific statement from the American heart association//Circulation. 2011, Vol. 123, P. 1788-1830.

- Leibovitz A., Blumenfeld O., Baumoehl Y., et al. Postmortem examinations in patients of a geriatric hospital.//AgingClinExpRes. 2001, Vol. 13, P. 406-409.

- Lobo J.L., Zorrilla V., Aizpuru F. et al. Clinical Syndromes and Clinical Outcome in Patients With Pulmonary Embolism. Findings From the RIETE Registry//Chest. 2006, Vol.130, Р. 1817-1822.

- Reesink H.J., Tulevski I.I., Marcus J.T. et al. Brain natriuretic peptide as noninvasive marker of the severity of right ventricular dysfunction in chronic thromboembolic pulmonary hypertension.//Ann Thorac Surg. 2007, Vol. 84, Р. 537-543.

- Righini M., Perrier A., De Moerloose P., Bounameaux H. D-dimer for venous thromboembolism diagnosis: 20 years later.//J Thromb Haemost. 2008, Vol. 6, Р. 1059-1071.

- Suntharalingam J., Goldsmith K., Toshner M. et al. Role of NT-proBNP and 6MWD in chronic thromboembolic pulmonary hypertension.//Respir Med. 2007, Vol. 101, Р.2254-2262.