Диагностика утечек загрязненных вод с территории полигона отходов химического производства методом естественного электрического поля

Автор: Гусев А.П., Моляренко В.Л., Павловский А.И., Прилуцкий И.О., Андрушко С.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геоэкология

Статья в выпуске: 1 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований - диагностика утечек загрязненных вод с территории полигона отходов химического производства методом естественного электрического поля в комплексе с другими методами. Решаемые задачи: выяснение зон утечек загрязненных вод из отводных каналов; диагностика утечек загрязненных вод из шламонакопителя; определение участков разгрузки загрязненных грунтовых вод в прилегающие к отвалам болота. Для полевых работ использованы измерительный прибор (электроразведочная аппаратура ERA-MAX) и неполяризующиеся электроды системы ВИРГ. Применялись две разновидности метода: способ потенциала (шаг измерений 5 м) и способ градиента потенциала (измерительная линия MN=5 м). В качестве дополнительных методов использовались: геомагнитная микросъемка и фитоиндикация. Установлено, что зоны инфильтрации загрязненных вод из каналов и шламонакопителя диагностируются по отрицательным аномалиям потенциала или градиента потенциала естественного электрического поля, которые характеризуются амплитудой 10-40 мВ. Участок разгрузки загрязненных подземных вод в поверхностные горизонты индицируется положительной аномалией естественного электрического поля (+20-47 мВ), пространственно сопряженной с зоной деградации болотной растительности.

Естественное электрическое поле, электрофильтрационное поле, отвалы химических отходов, зона инфильтрации, зона разгрузки, загрязненные воды

Короткий адрес: https://sciup.org/147245091

IDR: 147245091 | УДК: 550.837 | DOI: 10.17072/psu.geol.21.1.90

Текст научной статьи Диагностика утечек загрязненных вод с территории полигона отходов химического производства методом естественного электрического поля

Метод естественного электрического поля (ЕЭП) используется для поисков сульфидных, графитовых, антрацитовых и железорудных месторождений, при геологическом картировании, при гидрогеологических и инженерногеологических исследованиях (Семенов, 1980; Матвеев, 1990; Огильви, 1990).

Метод ЕЭП зарекомендовал себя при мониторинге геологической среды, в том числе при изучении опасных геологических процессов и техногенного загрязнения (Огильви, 1990; Прохоров, 2003; Фоменко, 2015; Гусев и др., 2018).

В основе использования метода ЕЭП при диагностике зон поступления загрязненных вод в окружающую геологическую среду лежит связь между геофильтрационным и гео-электрическим полями: движение воды в горных породах вызывает возникновение электрического поля фильтрации. Интенсивность электрофильтрационного поля зависит от свойств фильтрующих пород (гранулометрический состав, проницаемость, форма поровых каналов), от химического состава и минерализации фильтрующихся вод, от электрических свойств вмещающей среды. Сравнительно интенсивные электрофильтрационные поля наблюдаются на склонах гор, на берегах рек и

озер, над карстовыми воронками, вблизи скважин, из которых откачивают воду. Движение подземных вод снизу вверх, т.е. их разгрузка, вызывает возникновение электрических потенциалов, характеризующихся максимумом, спадающим более или менее равномерно во всех направлениях. По мере приближения к зоне разгрузки значения потенциалов увеличиваются. Величина максимумов зависит от скорости движения и глубины залегания подземных вод. Участки инфильтрации (т.е. просачивания вод с поверхности в грунтовые горизонты) выделяются по отрицательным аномалиям потенциалов. В однородной геологической среде электрофильтрационные потенциалы отражают структуру гидроизогипс: они увеличиваются в направлении движения потока, а их интенсивность пропорциональна гидравлическим градиентам. Соответственно карты равных потенциалов ЕЭП показывают пространственную структуру фильтрационного потока, направление его движения и скорость (Огильви, 1990; Матвеев, 1990).

Основной проблемой использования метода естественного электрического поля является сложный генезис формирования геоэлек-трических аномалий по земной поверхности. Данные аномалии могут образовываться в результате действия различных факторов – колебания рельефа, особенности растительного покрова, утечки блуждающих токов, окислительно-восстановительных процессов на подземных металлических объектах (Хачатрян, 1986; Огильви, 1990). В то же время применение метода ЕЭП позволяет осуществлять оперативную диагностику состояния опасных инженерных систем, не прибегая к бурению скважин, химическим опробованиям, без нарушения растительно-почвенного покрова горными выработками.

Объект и методика исследований

Объект исследований – полигон отходов Гомельского химического завода, который является крупнейшим в Беларуси предприятием химической промышленности. Здесь произво- дится более 20 видов химической продукции (фосфорная и серная кислоты, суперфосфат, аммофос, азотно-фосфорно-калийные удобрения, фтористый алюминий и т.д.). На заводе применяется технология обработки апатитового концентрата, которая обуславливает образование твердых отходов фосфогипса, накапливающихся на территории специального полигона. Жидкие отходы направляются в специально оборудованные шламона-копители. За время функционирования предприятия накоплено более 17 млн т. отходов, которые занимают территорию около 100 га. Фосфогипс, складированный в отвалах, содержит до 40% влаги. Его состав: 97% гипс, 3% фосфаты железа и алюминия, ортофосфорная кислота, фторсиликаты калия и натрия, фториды кальция. Терриконы фосфогипса представляют собой постоянно действующий источник поступления загрязняющих веществ в поверхностные и грунтовые воды, почвы, являющийся причиной деградации растительного покрова (Гусев и др., 2013; Гусев, 2015).

На территории полигона отвалов фосфогипса в поверхностных водах минерализация достигает 10–20 г/дм3, содержание сульфат-иона – 1–6 г/дм3, фосфора фосфатного – 1– 5 г/дм3, иона-фтора – 0,5–1,5 1–5 г/дм3. Грунтовые воды в зоне влияния отвалов также загрязнены сульфат-ионом, фосфором фосфатным, ионами железа, фтора, аммония. Минерализация грунтовых вод составляет до 10– 20 г/дм3.

Целью исследований являлась диагностика утечек загрязненных вод с территории полигона отходов химического производства методом ЕЭП в комплексе с другими методами. Решались следующие задачи:

– выяснение зон утечек загрязненных вод из отводных каналов;

– диагностика утечек загрязненных вод из шламонакопителя;

– определение участков разгрузки загрязненных грунтовых вод в прилегающие к отвалам болота.

В методе ЕЭП использованы измерительный прибор (электроразведочная аппаратура

ERA-MAX) и неполяризующиеся электроды системы ВИРГ. Применялись две разновидности метода: способ потенциала (шаг измерений 5 м) и способ градиента потенциала (измерительная линия MN=5 м). Погрешность измерений ±1,5 мВ.

В качестве дополнительных методов использовались: геомагнитная микросъемка и фитоиндикация. Геомагнитная микросъемка выполнялась протонным магнитометром Geometrics G-857. Микросъемка производилась по профилям с шагом между пикетами 2 м.

Рис. 1. Полигон химических отходов (по материалам Google Earth)

Результаты и их обсуждение

Выполненные геоэлектрические исследования на территории объекта позволили уточнить пространственную структуру естественного электрического поля, на которую влияют совокупность таких факторов, как: а) рельеф отвалов отходов (обуславливает относительно обширные отрицательные аномалии потенциала или градиент потенциала естественного электрического поля амплитудой до 20 мВ, соответствующие склонам отвалов фосфогипса); б) пространственная неоднородность растительного покрова (высокочастотные – на 1– 2 пикета – отрицательные и положительные аномалии небольшой амплитуды до 5 мВ); в) захороненные металлические конструкции, металлический мусор (высокочастотные – на

1–2 пикета – отрицательные и положительные аномалии небольшой амплитуды до 10– 15 мВ); г) разгрузка грунтовых вод (положительные аномалии потенциала или градиента потенциала естественного электрического поля амплитудой более 10 мВ, отмечаемые на 3 и более соседних пикетах); д) инфильтрация поверхностных вод (отрицательные аномалии потенциала или градиента потенциала естественного электрического поля, амплитудой более 10 мВ, отмечаемые на 3 и более соседних пикетах).

Первые три фактора являются помехами, создавая «шум». В двух последних случаях аномалии потенциала или градиента потенциала естественного электрического поля имеют геофильтрационную природу и, соответственно, важное индикационное значение с точки зрения оценки направления миграции потоков загрязненных вод в зоне влияния отвалов отходов.

Отводной канал. Отводные каналы полигона предназначены для захвата поверхностного стока с территории отвалов. Воды этих каналов характеризуются высокой минерализацией (5–10 г/м3) и низким рН (3–4). Ложе каналов оборудовано защитным слоем для предотвращения инфильтрации загрязненных вод в грунтовые горизонты. Зоны утечек загрязненных вод из отводного канала устанавливаются по отрицательным аномалиям потенциала ЕЭП (амплитуда 10–30 мВ и более), пространственно совпадающим с отрицательными аномалиями кажущегося электрического сопротивления на профиле ЭП (в зависимости от литологических особенностей вмещающих техногенных грунтов – в 1,5–3 раза относительного фона).

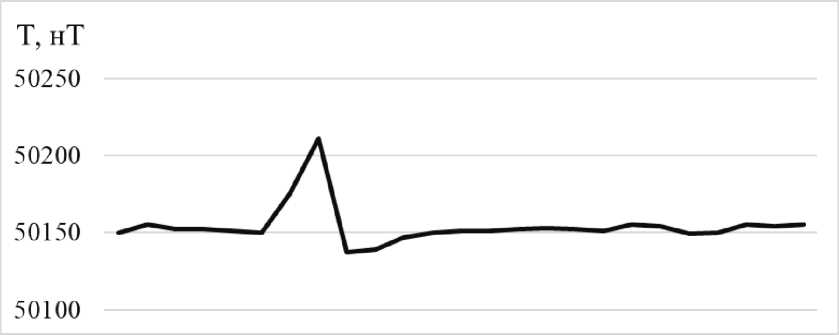

Ложные аномалии потенциала ЕЭП могут отбраковываться с помощью геомагнитной микросъемки. В данном случае ложной считается аномалия указанных показателей, связанная не с движением вод, а с металлическим мусором. Так, на рис. 2 приводятся результаты геомагнитной микросъемки и измерения потенциала ЕЭП по профилю вдоль канала. Совпадающие аномалии геомагнитного поля и потенциала ЕЭП (в районе 7–9 пикетов), вероятно, обусловлены неким металлическим объектом, захороненным на небольшой глубине (до 2–3 м). В районе 17–21 пикетов четко прослеживается аномалия потенциала ЕЭП (амплитудой 10–30 мВ), при этом в геомагнитном поле никаких отклонений нет. Здесь, вероятно, наблюдается эффект, вызванный движением поверхностных вод из канала в горизонты подземных вод (рис. 2).

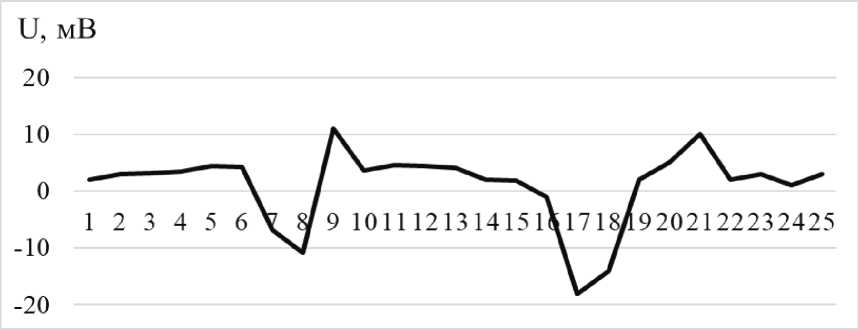

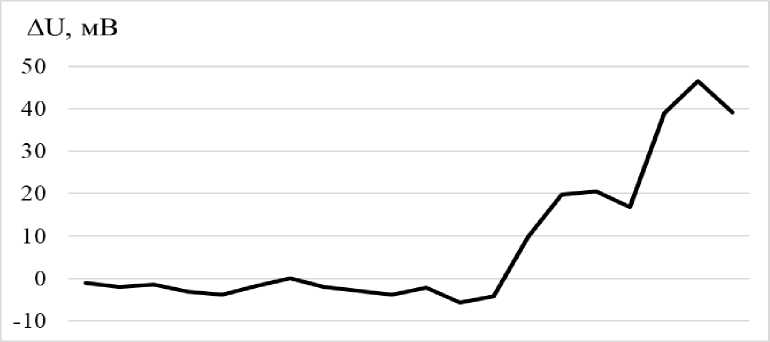

Шламонакопитель. Для мониторинга утечек загрязненных вод из шламонакопителя был использован метод ЕЭП способом гради- ента потенциала. Воды шламонакопителя характеризуются повышенной минерализацией (2,1–2,9 г/м3), высоким содержанием сульфат-иона (1–1,1 г/м3) и щелочным рН (8,9–9,2). Шламонакопитель находится за пределами промышленной площадки завода, окружен с трех сторон заболоченной местностью, возвышаясь на ней на 3–5 м. Профиля ЕЭП прокладывались в верхней части шламонакопите-ля. Всего проложено 4 профиля: северная, южная, западная и восточная стороны шламо-накопителя. На большей части профилей градиент потенциал ЕЭП колебался в пределах от -10 до +5 мВ. На профиле, проходящем по восточной стороне шламонакопителя, была обнаружена отрицательная аномалия значений градиента потенциала ЕЭП, имеющая амплитуду 30–40 мВ. Аномальные значения зафиксированы в 10 точках, что соответствует 50 м протяженности профиля (рис. 3). Обнаруженная аномалия градиента потенциала ЕЭП имеет предположительно геофильтрационную природу и индицирует место просачивания загрязненных вод из шламонакопителя в окружающее болото. На других профилях такие хорошо выраженные аномалии отсутствовали, амплитуда колебаний значений градиента потенциала ЕЭП не превышала 15 мВ.

Зона разгрузки загрязненных вод . Под отвалами химических отходов формируется зона высокого загрязнения почвогрунтов и грунтовых вод.

В почвогрунтах наблюдаются засоление, выраженное в повышенной минерализации водных вытяжек (1,5–2 г/м3). В грунтовых водах минерализация достигает 10–20 г/м3 (преобладает сульфат-ион, фтор-ион, фосфат-ион), а рН снижается до 3–4. В зоне влияния отвалов происходит разгрузка загрязненных грунтовых вод в прилегающий озерно-болотный комплекс.

Рис. 2 Геомагнитная микросъемка и измерения потенциала ЕЭП по профилю вдоль отводного канала полигона химических отходов

Рис. 3 Изменения градиента потенциала ЕЭП по профилям на шламонакопителе

Участок, на котором загрязненные грунтовые воды вызывают подтопление территории, был обнаружен с помощью комплекса методов, состоящего из метода ЕЭП (способом градиента потенциала) и фитоиндикации (Гусев, 2015; Гусев, Шпилевская, 2020).

Прилегающая к отвалам фосфогипса заболоченная территория характеризуется развитием фитоценозов, в которых доминирует тростник обыкновенный (в небольшом количестве присутствуют также рогоз широколистный, иван-чай узколистный, вербейник обыкновенный, дербенник ивоволистный и другие влаголюбивые виды растений).

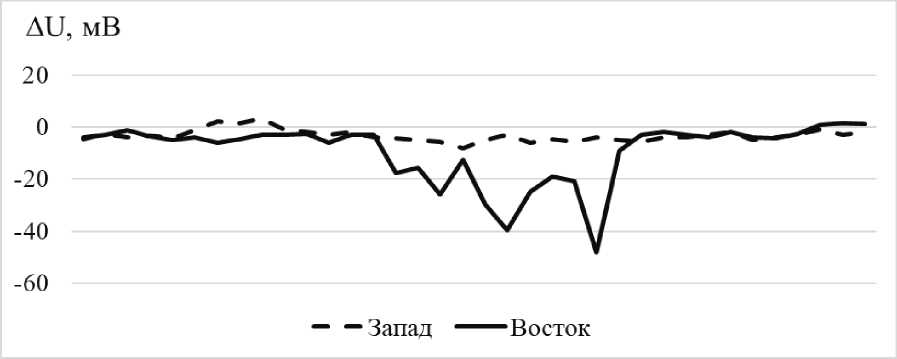

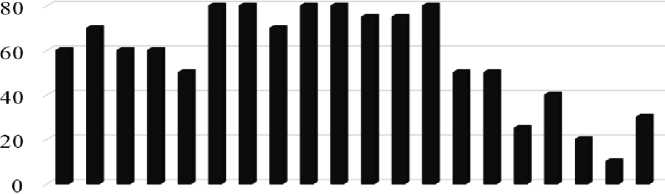

Исследования проводились по профилю, проложенному по границе отвалы-болото. В районе 14–20 пикетов значения градиента потенциала ЕЭП резко возрастают – до +20– 47 мВ (рис. 4).

опп,%

12 3 4 5 6789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Рис. 4. Изменения градиента потенциала ЕЭП и общего проективного покрытия растительности на участке разгрузки загрязненных грунтовых вод

Здесь же наблюдается существенно снижение общего проективного покрытия тростниковых зарослей: с 60–80% до 10–50%. Кроме того, повышается доля сухих стеблей (до половины от их общего числа). Резко сокращается видовое богатство болотного фитоценоза: остается только один вид – тростник обыкновенный.

Угнетение болотной растительности в данном случае объясняется негативным воздействием минерализованных кислых грунтовых вод.

Пространственно сопряженные положительная аномалия потенциала ЕЭП и снижение покрытия болотной растительности индици- руют зону разгрузки загрязненных подземных вод.

Выводы

Таким образом, вышерассмотренные исследования на территории полигона химических отходов и его зоны влияния установили, что участки инфильтрации загрязненных вод из каналов и шламонакопителя диагностируются по отрицательным аномалиям потенциала или градиента потенциала естественного электрического поля, которые характеризуются амплитудой 10–40 мВ.

Участок разгрузки загрязненных подземных вод в поверхностные горизонты индицируется положительной аномалией естественного электрического поля (+20–47 мВ), пространственно сопряженной с зоной деградации болотной растительности (снижение общего проективного покрытия и видового разнообразия, усыхание доминантов).

Ложные аномалии, т.е. не связанные с инфильтрацией или разгрузкой вод потенциала или градиента потенциала ЕЭП, могут отбраковываться в зависимости от ситуации с помощью геомагнитной микросъемки или фитоиндикации.

Таким образом, метод естественного электрического поля позволяет быстро и эффективно выявить участки утечек загрязненных вод в окружающую геологическую среду.

Список литературы Диагностика утечек загрязненных вод с территории полигона отходов химического производства методом естественного электрического поля

- Гусев А.П., Шершнев О.В., Павловский А.И., Прилуцкий И.О., Акулевич А.Ф. Особенности формирования ландшафтно-геохимических барьеров в зоне влияния отходов химических производств (Гомельский химический завод) // Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология? 2013. № 2. С. 147-152. EDN: PZBWWJ

- Гусев А.П. Фитоиндикаторы техногенного подтопления в зоне влияния полигона промышленных отходов // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология? 2015. № 1. С. 128-131. EDN: TRZOEF

- Гусев А.П., Калейчик П.А., Федорский М.С., Шаврин И.А. Динамика естественного электрического поля как индикатор оползнеопасных участков в техногенном ландшафте (на примере Беларуси) // Вестник Пермского университета. Геология? 2018. Т. 17. № 2. С. 120-127. EDN: UTXRVD

- Гусев А.П., Шпилевская Н.С. Фитоиндикаторы техногенного химического воздействия на луговые экосистемы // Экосистемы, 2020. Т. 22. С. 53-59. EDN: OILWQX

- Матвеев Б.К. Электроразведка. М.: Недра, 1990. 368 с.

- Огильви А.А. Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990. 501 с.

- Прохоров Н.Н. Оценка состояния земляных дамб шламохранилищ по результатам геофизических исследований // Горный журнал, 2003. № 7. С. 86-88. EDN: QAJOMN

- Семенов А.С. Электроразведка методом естественного электрического поля. Л.: Недра, 1980. 446 с.

- Фоменко Н.Е. Диагностика состояния прудовых плотин комплексом электроразведочных методов // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка, 2015. № 1. С. 26-32. EDN: UBEQIP

- Хачатрян Д.А. О характере локальных естественных электрических полей водоемов, каналов и рек // Доклады академии наук Армянской ССР, 1986. Т. 83. № 3. С. 122-126.