Диагностика воспалительного процесса при переломах длинных трубчатых костей

Автор: Мироманов Александр Михайлович, Намоконов Евгений Владимирович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведено исследование содержания в сыворотке крови некоторых показателей системы «ПОЛ-антиоксиданты» и адениловой системы у 84 пациентов с закрытыми переломами длинных трубчатых костей. На основании полученных данных предложен способ диагностики развития воспалительного процесса в раннем послеоперационном периоде, позволяющий прогнозировать гнойно-воспалительные осложнения на стадии доклинических проявлений.

Переломы длинных трубчатых костей, воспаление, диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/142121339

IDR: 142121339

Текст научной статьи Диагностика воспалительного процесса при переломах длинных трубчатых костей

Актуальность проблемы гнойновоспалительных заболеваний и послеоперационных осложнений в хирургии определяется значительной частотой возникновения [3, 11].

Доказано, что разбалансировка в системе «ПОЛ-антиоксиданты» является одним из биохимических звеньев патологического процесса при гнойно-воспалительных заболеваниях и осложнениях. Свободные радикалы вследствие присутствия на их внешнем электронном уровне неспаренного электрона, обладают деструктивной активностью и становятся существенным фактором воспалительного процесса. Деструктивное действие свободных радикалов опосредуется через интенсификацию ПОЛ, вследствие чего в тканях образуются высокотоксичные продукты метаболизма: альдегиды, кетоны, по-перечносшитые соединения и др. [5, 12].

В физиологических условиях продукты липо-пероксидации инактивируются системой антира-дикальной защиты. Одним из механизмов, препятствующих накоплению вторичных радикалов, являются ферментативные реакции с участием глутатионзависимых ферментов. В состав последних в качестве обязательного компонента входят микроэлементы, среди которых селен играет ведущую роль. При недостаточности указанной системы воспалительно-деструктивный процесс прогрессирует [4, 12].

Установлено, что в условиях гнойновоспалительного процесса в результате чрезмер- ной интенсификации свободнорадикального окисления происходит разрушение митохондрий, исчезновение их в клетках, лизис других мембранных структур (лизосом), активация аутолиза за счет внутриклеточной и межклеточной атаки высвободившимися лизосомальными и митохондральными ферментами (ферментный взрыв). Дефицит энергии ведет к ряду сложных и взаимосвязанных патологических последствий на клеточном, тканевом и более высоких уровнях: нарушение или исчезновение функций регуляции, снижение иммунологической реактивности организма, активности митоза, гибели клеток [7].

Доказано, что практически любая хирургическая операция оказывает неблагоприятный эффект на системы организма и является мощным фактором активации окислительных процессов, главным проявлением которого являются инфекционные послеоперационные осложнения. Поэтому определение факторов и механизмов, приводящих к развитию местных и системных воспалительных осложнений, является важным в выборе правильной лечебной тактики больного [8, 9].

Цель исследования оценить диагностическую значимость некоторых показателей системы «ПОЛ-антиоксиданты» и адениловой системы сыворотки крови в развитии гнойновоспалительных осложнений у больных с переломами длинных трубчатых костей в раннем послеоперационном периоде.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В работе с обследуемыми лицами соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинкской Декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki (1964, 2000 поправки)) и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266.

Нами проведено обследование 84 пациентов с переломами длинных трубчатых костей в возрасте от 18 до 52 лет. В работе использована классификация закрытых переломов М.Е. Mюллера и соавт. [10]. Первую группу составили 30 пациентов с неосложненным течением (заживление первичным натяжением). Вторую группу – 24 больных с гнойно-воспалительными осложнениями переломов. Третья группа (n=30) для оценки клинической эффективности прогностического коэффициента воспаления. Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц от 17 до 32 лет. Пациенты были сопоставимы по возрасту, нозологическим формам и распространенности патологического процесса (табл. 1).

Всем больным при поступлении проводилась открытая репозиция отломков с последующим функциональным металлоостеосинтезом (МОС) пластинами или штифтами и адекватное дренирование. В дальнейшем применялась традиционная консервативная терапия (антибактериальные средства, дезагреганты, местное медикаментозное лечение и др.).

Определение концентрации макроэргов – аденозинтрифосфат (АТФ) и аденозинмонофосфат (АМФ) осуществляли ферментными методами с использованием наборов фирмы «Boehringer Mannheim GmbH» (Германия). Уровень АТФ устанавливали по методу Bucher (1974), содержание АМФ по методике D. Jaworcer (1974). Оптическую плотность полученных растворов измеряли на спектрофотометре СФ-46 при длине волны 340 нм [6]. Исследование индикатора липидной пероксидации крови – малонового диальдегида (МДА) проводили по методике Ю.А. Владимирова (1972), оптическую плотность измеряли на фотоэлектрическом колориметре при длине волны 535 нм [2]. Показатель антиоксидантной активности -глутатионпероксидазу (ГП) определяли по стандартной методике [1].

Исследования проводились у больных на 2-е, 6-е и 9-е сутки послеоперационного периода. Полученные данные обработаны методом вариационной статистики для связанных и не связанных между собой наблюдений, а также вычислен показатель достоверности различий (Р) при помощи компьютерной программы

Microsoft Excel 2003.

Таблица 1

Распределение больных по локализации и характеру переломов (по классификации М.Е. Mюллера и соавт., 1996)

|

Группы |

Локализация и характер перелома |

Итого |

|||||||

|

12А2 |

22В3 |

32А2 |

33С2 |

41С2 |

42А2 |

42С1 |

43А1 |

||

|

I |

2 |

1 |

4 |

2 |

4 |

9 |

6 |

2 |

30 |

|

II |

1 |

1 |

2 |

1 |

4 |

8 |

5 |

2 |

24 |

|

III |

1 |

1 |

4 |

3 |

5 |

8 |

6 |

2 |

30 |

|

Итого |

4 |

3 |

10 |

6 |

13 |

25 |

17 |

6 |

84 |

РЕЗУЛЬТАТЫ

Нами установлено, что у больных с неосложненным послеоперационным течением (I группа) содержание АТФ и ГП на 2-е сутки уменьшалось по сравнению с контролем на 9 % и 7 % соответственно (р<0,001). К 6-м суткам уровень АТФ увеличился по сравнению. со 2-ми сутками на 4 % (р<0,01), тогда как содержание ГП оставалось неизменным. На 9-е сутки концентрация исследуемых параметров повышалась, приближаясь к контрольным значениям (табл. 2). Напротив, уровень АМФ и МДА к 2-м суткам превышал контрольные значения на 53 % и 36 % соответственно (р<0,001). На 6-е сутки послеоперационного периода исследуемые значения снижались относительно 2-х суток, но превосходили контрольные параметры. В последующем уровень исследуемых параметров нормализовался, приближаясь к контрольным значениям (табл. 2). Клиническая картина в данной группе характеризовалась заживле- нием послеоперационных ран первичным натяжением и снятием швов на 10-е сутки.

Таблица 2

Динамика некоторых показателей адениловой системы и системы «ПОЛ-антиоксиданты» у больных с неосложненным течением закрытых переломов (M±m)

|

Показатели |

Контроль (n=30) |

Группа больных (n=30) |

||

|

Дни исследования |

||||

|

2-е сутки |

6-е сутки |

9-е сутки |

||

|

АТФ (ммоль/л) |

659±5,7 |

600±6,5* |

622±5,3*/** |

638±5,9*/**/*** |

|

АМФ (ммоль/л) |

17,2±0,5 |

26,3±0,6* |

24,2±0,4*/** |

21,1±0,5*/**/*** |

|

МДА (ммоль/л) |

1,24±0,07 |

1,68±0,05* |

1,55±0,03*/** |

1,42±0,04*/**/*** |

|

ГП (ЕД/мл) |

1,58±0,03 |

1,47±0,01* |

1,49±0,02* |

1,52±0,01*/** |

Примечание: * достоверные различия по сравнению с контролем; ** достоверные различия по сравнению со 2-ми сутками;

*** достоверные различия по сравнению с 6-ми сутками.

У пациентов с развившейся хирургической инфекцией (II группа) на 2-е сутки уровень АТФ и ГП, по сравнению с контролем, снижался на 11 %, а исследуемые показатели АМФ и МДА увеличи- вались на 68 % и 43 % соответственно (р<0,001) (табл. 3). Клиническая картина в этой группе ха-растеризовалась развитием локального отека на 35-е сутки после операции, гипертермии, участков размягчения мягких тканей с флюктуацией в области оперативного вмешательства, что потребовало проведения вторичной хирургической обработки и адекватного дренирования. Несмотря на проводимую терапию с учетом бактериологического исследования (антибактериальная, детоксикационная, улучшение микроциркуляции, местное лечение и др.) [3], у всех больных к 6-м суткам исследуемые параметры оставались неизменными по сравнению со 2-ми сутками. Только к 9-м суткам отмечено повышение уровня АТФ на 5 %, ГП на 4 %, и снижение содержания АМФ и МДА на 10 % и 4 % соответственно, хотя изучаемые параметры значительно отличались от контрольных значений (р<0,001) (табл. 3). Клинически отмечалось очищение ран от гнойно-некротических масс, исчезновение перифокального воспаления и развитие грануляций в ране.

Таблица 3 Динамика некоторых показателей адениловой системы и системы «ПОЛ-антиоксиданты» у больных с осложненным течением закрытых переломов (M±m)

|

Показатели |

Контроль (n=30) |

Группа больных (n=24) |

||

|

Дни исследования |

||||

|

2-е сутки |

6-е сутки |

9-е сутки |

||

|

АТФ (ммоль/л) |

659±5,7 |

589±6,8 * |

597±6,2 * |

618±5,4 */“/“* |

|

АМФ (ммоль/л) |

17,2±0,5 |

28,9±0,7 * |

28,2±0,8 * |

26,1±0,6W ** |

|

МДА (ммоль/л) |

1,24±0,07 |

1,77±0,05 * |

1,69±0,06 * |

1,48±0,07 * / ** / *** |

|

ГП (ЕД/мл) |

1,58±0,03 |

1,41±0,02 * |

1,42±0,03 * |

1,46±0,0Г ** |

Примечание: * - достоверные различия по сравнению с контролем; - достоверные различия по сравнению со 2-ми сутками;

- достоверные различия по сравнению с 6-мисутками.

Учитывая полученные результаты, а также влияние гипоксии на развитие и течение воспалительной реакции [12], нами предложен способ прогнозирования развития воспалительного процесса, основанный на расчете интегрированных показателей относительного содержания АМФ - по формуле 1, относительного содержания АТФ - по формуле 2, относительного содержания МДА - по формуле 3, и относительного содержания ГП - по формуле 4:

АМФ

i

P ,

1 АМФn

АТФ P i 2 АТФ ’ n

Р 3

МДАi МДАn

ГП

ГП ’

n

где i - содержание показателей системы «ПОЛ-антиоксиданты», макроэргов у больных; n - среднее значение макроэргов, показателей системы «ПОЛ-антиоксиданты» у здоровых лиц.

После получения значений по формулам 1 -4 производят расчет интегрированного коэффициента К по формуле 5, и при коэффициенте меньше 3,0 прогнозируют благоприятное тече- ние раневого процесса в послеоперационном периоде, а если коэффициент равен или больше 3,0, прогнозируют развитие воспалительных инфекционных осложнений.

PP

К 13

р . р

P 2 P 4

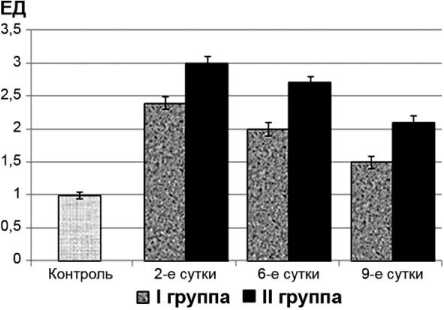

Установлено, что у пациентов первой группы на 2-е сутки после оперативного вмешательства коэффициент составил 2,4±0,03 (рис. 1). На 6-е сутки послеоперационного периода коэффициент снижался по сравнению со 2-ми сутками и регистрировался на значениях 2,0±0,05 (р<0,001). К 9-му дню коэффициент продолжал уменьшаться до 1,5±0,07. Физикально гнойновоспалительных осложнений не зарегистрировано.

Во второй группе коэффициент на 2-е сутки составил 3,0±0,04, в дальнейшем наблюдалось развитие гнойных осложнений (рис. 1). В результате проводимого лечения на 6-е сутки коэффициент определялся на цифрах 2,7±0,05, клинически отмечался регресс развившихся осложнений и к 9-м суткам коэффициент регистрировался на уровне 2,1±0,07, что может говорить о нормализации процессов исследуемых систем.

Рис. 1. Динамика коэффициента у больных с переломами длинных трубчатых костей в послеоперационном периоде, M±m/усл. ед.

Проведена апробация предлагаемого коэффициента в клинике у 30 больных с закрытыми переломами длинных трубчатых костей (3 группа). Установлено, что у 2 пациентов коэффициент регистрировался на цифрах 3,3±0,07. В дальнейшем у больных зафиксировано развитие гнойно-воспалительных осложнений (нагноение послеоперационной раны). У 28 больных коэффициент составил 2,83±0,08. На фоне проведенной традиционной терапии у 27 пациентов гнойных осложнений не отмечено, в 1 эпизоде зарегистрировано развитие инфекционного осложнения.

ВЫВОД

Исследование показателей адениловой системы (АТФ, АМФ) и системы «ПОЛ-антиоксиданты» (МДА, ГП) у больных с переломами длинных костей конечностей позволяет прогнозировать критический для развития вос- паления уровень гипоксии в раннем послеоперационном периоде, тем самым предвидеть возможность развития гнойно-воспалительных осложнений на стадии доклинических проявлений.