Диагностика жизненного состояния насаждений, представленных полезащитными лесными полосами на юге Средней Сибири

Автор: Мартынова Марина Александровна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 3, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - определить степень соответствия древесных видов условиям среды и их жизненное состояние в полезащитных лесных полосах (ПЗЛП) на юге Средней Сибири. Исследование проводили в 2020 г. на двух объектах. В Абаканской степи изучали систему, созданную в 1977 г. из 11 чередующихся однорядных лесных полос одного видового состава в каждой полосе: Ulmus pumila L., Larix sibirica Ledeb., Betula pendula Roth, Populus balsamifera L. На момент обследования березовые ПЗЛП не сохранились. В Минусинской лесостепи обследовали 4рядную тополевую и 2рядную сосновую ПЗЛП. Оценку жизненного состояния древесных видов в насаждениях проводили визуально для 100 экземпляров по методике В.А. Алексеева. В сухостепной подзоне на богарных землях в тополевых ПЗЛП сохранились отдельные экземпляры деревьев. Жизненное состояние двух насаждений, представленных лиственницей сибирской, оценивали в одной как здоровое, в другой - как поврежденное, вязом приземистым - как сильно поврежденное. Густота стояния особей лиственницы сибирской в первой ПЗЛП - 0,31 и во второй - 0,44 тыс. шт/га, сохранность - 14,1 и 20,0 % соответственно, вяза приземистого в ПЗЛП - 2,1 тыс. шт/га, сохранность - 95 %. В степной зоне жизненное состояние тополя бальзамического и сосны обыкновенной в ПЗЛП - здоровое. Густота стояния особей тополя бальзамического равнялась 0,45 тыс. шт/га, сохранность- 20,5 %, сосны обыкновенной - 3,3 тыс. шт/га, сохранность - 100 %. Мелиоративные функции выполняли в сухостепной подзоне ПЗЛП, созданные из вяза обыкновенного, в степной зоне - из сосны обыкновенной и тополя бальзамического. Из четырех исследованных видов наиболее устойчивыми являлись: в степной зоне - сосна обыкновенная, в сухостепной подзоне - вяз приземистый. Вяз приземистый и сосна обыкновенная соответствовали условиям произрастания.

Полезащитные лесные полосы, жизненное состояние, древесные породы, сохранность

Короткий адрес: https://sciup.org/140254768

IDR: 140254768 | УДК: 630.6 | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-3-46-51

Текст научной статьи Диагностика жизненного состояния насаждений, представленных полезащитными лесными полосами на юге Средней Сибири

Введение . Мелиоративная эффективность и защитные свойства полезащитных лесных полос (ПЗЛП) зависят от жизненного состояния слагающих их древесных растений [1]. Диагностика жизненного состояния насаждений дает возможность определить степень соответствия того или иного древесного вида условиям среды.

Изучение опыта выращивания лесных полос и формирования их конструкций позволяет определить степень соответствия того или иного древесного вида условиям среды [2]. Вырастить полезащитные лесные полосы в степи с высокой эффективностью средорегулирующей роли – довольно трудоемкая задача, поэтому нужно подбирать такой ассортимент видов, которые были бы долговечными и характеризовались хорошим жизненным состоянием.

Соответствие условиям среды определяет долговечность древесных растений. В степных условиях этот факт становится особенно актуальным, так как защитные лесные насаждения постоянно испытывают отрицательное воздействие жестких условий [3].

Для определения долговечности видов изучают биологическую устойчивость древесных растений в ПЗЛП. Выводы о биологической устойчивости делаются на основе определения сохранности и приживаемости деревьев [4], а также на основе изучения жизненного состояния и лесоводственно-таксационных показателей насаждений [5]. Исследования, проведенные в Туве, показали, что сохранность растений в лесных полосах зависит от доступности для корней грунтовых вод, первоначальной густоты посадки, ширины лесополос, их конструктивных особенностей, а также от биотических и абиотических факторов [6]. Определение жизненного состояния деревьев, их биологической устойчивости является актуальной и малоизученной темой.

Цель исследования : определить степень соответствия древесных растений разного видового состава условиям среды и их жизненное состояние в ПЗЛП на юге Средней Сибири.

Задачи исследования : определить сохранность посадок; охарактеризовать жизненное состояние и устойчивость древесных растений разного видового состава в ПЗЛП.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в 2020 г. в Минусинской котловине на двух объектах залежных земель, обустроенных в период эксплуатации пашни системами полезащитных лесных полос. 1-й объект находился в равнинной части Абаканской степи (ее сухостепной подзоны) в 1,5 км западнее с. Кирба Алтайского района Республики Хакасия [7]. Система ПЗЛП была создана как экспериментальный участок Сибирского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации (СибНИИГиМ) (г. Красноярск) в 1977 г. на площади 109 га под руководством В.К. Савостьянова. В момент создания система состояла из 11 чередующихся чистых по составу однорядных лесных полос следующих видов: Ulmus pumila L., Larix sibirica Ledeb., Betula pendula Roth, Populus balsamifera L. ПЗЛП ориентированы с северо-запада на юго-восток. Расстояние между древесными растениями в ряду равнялось 1–1,5 м. Протяженность ПЗЛП составляла 780 м. На момент обследования березовые ПЗЛП не сохранились.

2-й объект исследования находился в 7 км восточнее г. Минусинска Красноярского края. ПЗЛП расположены в холмисто-увалистой Минусинской лесостепи [7], они ориентированы с севера на юг. Рядом произрастали естественные насаждения из Pinus sylvestris L. Обследовались чистые по составу две ПЗЛП протяженностью 850 м. Тополевая ПЗЛП расположена на северном склоне с крутизной 2-5 ° . ПЗЛП состояла из 5 рядов, расстояние между рядами равнялось 3 м, между растениями в ряду – 1,5 м. С обеих сторон тополевой ПЗЛП находились залежные поля. Двухрядная сосновая ПЗЛП располагалась на вершине склона, расстояние между рядами составляло 2 м, между растениями в ряду – 1–1,5 м. Прилегающие поля использовались как сенокосные угодья.

В исследовании применялась общепринятая методика. Оценка жизненного состояния древесных пород проводилась визуально для 100 экземпляров по методике В.А. Алексеева [8]. Определялись следующие показатели: густота облиственности кроны (опадение или недоразвитость листьев); процентное соотношение мертвых или усыхающих и живых ветвей в верхней половине кроны; повреждение (объедание, скручивание, ожог, хлороз, некроз) листьев, хвои. В лиственничных и тополевых полосах на 1-м объекте деревья погибли в большом количестве, поэтому в учет взяты все сохранившиеся экземпляры. В вязовой ПЗЛП на 1-м объекте, сосновой и тополевой ПЗЛП на 2-м объекте обследование проведено согласно методике.

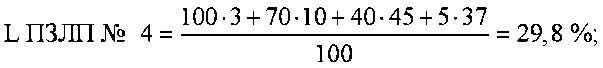

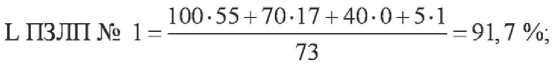

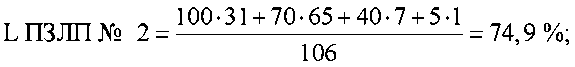

Индекс жизненного состояния деревьев рассчитывали по числу деревьев по следующей формуле:

г 100 • n 1 + 70 • n 2 + 40 • n 3 + 5 ■ n 4

Ln ,

N где Ln – относительное жизненное состояние насаждения, рассчитанное по числу деревьев; n1 – число здоровых; n2 – ослабленных; n3 – сильно ослабленных; n4 –отмирающих деревьев на пробной площади; N – общее число деревьев (включая сухостой) на пробной площади. При показателе Ln, равном 80-100 %, жизненное состояние насаждения оценивали как «здоровое», при 50-79 - насаждение считали поврежденным (ослабленным), при 20–49 – сильно поврежденным (сильно ослабленным), при 19 % и ниже - полностью разрушенным. Обработку материалов проводили с использованием вариационной статистики. Определяли следующие статистические показатели: среднее арифметическое значение выборки, ошибку среднего арифметического значения выборки, коэффициент вариации.

Результаты исследования и их обсуждение . Климат в районе исследования резко континентальный. 1-й объект находился в умеренно теплом засушливом агроклиматическом районе. Лето здесь короткое и жаркое. Средняя температура июля составляла около 20 °С, средняя температура января – около 21 °С. Абсолютный максимум достигал +39 °С, минимум – минус 48-52 °С. Продолжительность безморозного периода равнялась 105-125 дням, с температурой выше 5 °С – 160 дням. Средняя годовая сумма осадков изменялась от 250 до 350 мм. В весенний период из-за недостатка осадков не создавался нужный запас влаги в почве, необходимый для начала вегетации растений [7].

2-й объект находился в недостаточно теплом, недостаточно увлаженном агроклиматическом районе. Средняя температура июля составляла около 18-19,5 °С, средняя температура января - около -20 °С. Абсолютный максимум достигал +37–39 °С, минимум – минус 45–54 °С. Продолжительность безморозного периода равнялась 84–138 дням, продолжительность с температурой выше 10 °С - 117-120 дням. Средняя годовая сумма осадков варьировала от 250 до 300 мм [7].

По результатам исследования была получена лесоводственно-таксационная характеристика и данные по распределению деревьев в ПЗЛП по категориям жизненного состояния (табл. 1, 2). На изученных объектах при наличии фиксировали усохшие ветви, а повреждения, вызванные недоразвитием, скручиванием, опадением листьев и хвои, а также хлорозом, ожогом, некрозом и объеданием их насекомыми не обнаружены. Сохранились отдельные участки тополевых полезащитных полос. Лиственничные ПЗЛП пройдены пожаром в 2013 г.

Таблица 1

|

ПЗЛП, порода |

Число деревьев в лесополосе, шт. |

|||||

|

Сухостой |

Усыхающие |

Сильно поврежденные |

Поврежденные |

Здоровые |

Всего |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

В сухостепной подзоне |

||||||

|

ПЗЛП № 1, лиственница |

0 |

1 |

0 |

17 |

55 |

73 |

|

ПЗЛП № 2, лиственница |

2 |

1 |

7 |

65 |

31 |

106 |

|

ПЗЛП № 3, тополь |

8 |

1 |

0 |

10 |

15 |

34 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

ПЗЛП № 4, вяз |

5 |

37 |

45 |

10 |

3 |

100 |

|

В степной зоне |

||||||

|

ПЗЛП № 5, тополь |

2 |

4 |

0 |

6 |

88 |

100 |

|

ПЗЛП № 6, сосна |

0 |

0 |

0 |

0 |

100 |

100 |

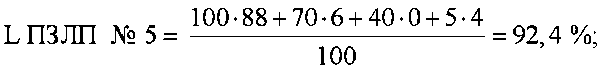

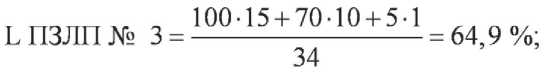

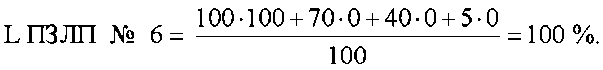

Рассчитано жизненное состояние насаждений, представленных ПЗЛП:

в степной зоне

в сухостепной подзоне

Распределение деревьев в ПЗЛП по категориям жизненного состояния

Таблица 2

|

ПЗЛП, порода |

Высота ствола, м |

Диаметр кроны, м |

Диаметр ствола, см |

Высота начала кроны, см |

Численность, тыс. шт/га |

Число стволов особи, шт. |

|

В сухостепной подзоне |

||||||

|

ПЗЛП № 1, лиственница |

7,0±0,2 |

4,5±0,8 |

15,0±1,2 |

181,0±13,0 |

0,31 |

1 |

|

Коэффициент вариации, % |

7 |

52 |

23 |

22 |

||

|

ПЗЛП № 2, лиственница |

5,8±0,2 |

3,1±0,4 |

13,3±0,6 |

178,0±12,8 |

0,44 |

1 |

|

Коэффициент вариации, % |

11 |

49 |

19 |

27 |

||

|

ПЗЛП № 3, тополь |

8,0±0,3 |

3,7±0,7 |

13,0±1,6 |

36,0±6,0 |

0,11 |

2,5±0,5 |

|

Коэффициент вариации, % |

10 |

48 |

30 |

41 |

48 |

|

|

ПЗЛП № 4, вяз |

6,8±0,4 |

3,3±0,2 |

22,4±1,7 |

220,0±0,3 |

2,20 |

2,0±0,1 |

|

Коэффициент вариации, % |

23 |

32 |

30 |

50 |

34 |

|

|

В степной зоне |

||||||

|

ПЗЛП № 5, тополь |

9,6±0,7 |

4,1±0,4 |

29,4±0,2 |

64,0±0,2 |

0,45 |

1 |

|

Коэффициент вариации, % |

25 |

37 |

36 |

10 |

||

|

ПЗЛП № 6, сосна |

19.5±0.2 |

2,8±0.1 |

21,7±1,0 |

593,0±0,3 |

3,30 |

1 |

|

Коэффициент вариации, % |

5 |

15 |

17 |

24 |

||

Лесоводственно-таксационная характеристика деревьевв ПЗЛП и статистическая обработка данных

В сухостепной подзоне жизненное состояние деревьев в лиственничной ПЗЛП № 1 оценивали как здоровое; в ПЗЛП № 2 – как поврежденное; в вязовой ПЗЛП № 4 – как сильно поврежденное; небольшое количество древесных растений в тополевой ПЗЛП № 3 – как поврежденное. В степной зоне жизненное состояние деревьев тополевой ПЗЛП № 5 было намного лучше, чем жизненное состояние деревьев в сухостепной подзоне. Насаждение в степной зоне было здоровым. Сосновые насаждения также были здоровыми.

Как было сказано выше [4], кроме жизненного состояния для оценки биологической устойчивости необходимо знание данных по сохранности деревьев. В лиственничных полосах первоначально было высажено 2,2 тыс. шт/га саженцев, сохранность составила в ПЗЛП № 1 – 14,1 %, в ПЗЛП № 2 – 20 %. Это очень низкая сохранность (отмечены спилы деревьев 10-летней давности). Поэтому, несмотря на здоровое или поврежденное состояние деревьев, по причине больших просветов в рядах и низкой сохранности посадок эти ПЗЛП уже не могли в полном объеме выполнять функции защиты полей от неблагоприятных факторов.

Больше всех из исследуемых видов условиям среды не соответствовал тополь бальзамический, так как сохранность посадок имела очень низкое значение – 5 %. Можно констатировать, что тополевая ПЗЛП погибла. Проведенные исследования подтверждают ранее сделанный учеными вывод: в сухостепной зоне без полива или на участках с отсутствием близкого залегания грунтовых вод, тополь в посадках не устойчив, поэтому тополевые ПЗЛП в богарных условиях создавать не следует [6].

В сухостепной подзоне из трех видов в наихудшем жизненном состоянии находились особи вяза приземистого. Однако сохранность посадок была наилучшей, она составила 95 %. Вязовые ПЗЛП, несмотря на сильно поврежденное состояние на момент обследования, выполняли свои мелиоративные функции. Усыхание ветвей в кроне способствовало формированию ажурной конструкции насаждений.

В степной зоне сохранность тополя лучше, чем в сухостепной подзоне. В тополевой полосе было высажено 2,2 тыс. шт/га саженцев, сохранность составила 20,5 % – это очень низкая сохранность. Несмотря на то, что в ПЗЛП местами имелись просветы, но, благодаря хорошо развитой кроне 5 рядов первоначальной посадки, насаждение следовало отнести к действующим. Конструкция насаждения – продуваемая. Условия произрастания степной зоны также не совсем благоприятны для создания ПЗЛП из тополя бальзамического.

Наилучшими лесоводственными показателями по сравнению с другими видами характеризовалась сосна обыкновенная: самая максимальная высота, высокое очищение стволов от сучьев, что способствовало формированию хорошей продуваемой конструкции ПЗЛП, самая высокая густота стояния особей, что обеспечивалось 100 % сохранностью посадок и положительным образом влияло на средорегулирующую роль ПЗЛП. Вследствие того, что расстояние между рядами было узкое, крона деревьев сосны обыкновенной в середину ПЗЛП была недоразвита и имела флагообразную форму. Усыхающие на 10–25 % ветви находились в той части кроны, которая была обращена в середину ПЗЛП, а крона, обращенная наружу, была хорошо развита, и в ней отсутствовали сухие ветви. Повреждений хвои не обнаружено.

Выводы . В Абаканской степи по прошествии 43 лет с момента посадки неустойчивыми, а значит не соответствующими условиям среды, оказались посадки тополя бальзамического. В ПЗЛП, созданных из лиственницы сибирской, гибель растений произошла из-за прошедших пожаров и незаконных вырубок. Благодаря высокой сохранности, вяз приземистый следует отнести к устойчивым видам.

В Минусинской лесостепи наиболее биологически устойчивой и соответствующей условиям среды являлась сосна обыкновенная. Вяз приземистый в сухостепной подзоне и сосна обыкновенная в степной зоне – это лучшие древесные виды для использования в лесомелиоративном обустройстве сельскохозяйственных земель.

Диагностика жизненного состояния ПЗЛП и определение сохранности посадок дают возможность оценить соответствие древесных видов условиям среды. Исследования могут быть использованы при лесомелиоративном обустройстве сельскохозяйственных земель.

Список литературы Диагностика жизненного состояния насаждений, представленных полезащитными лесными полосами на юге Средней Сибири

- Мартынова М.А., Мамышев К.В. Санитарное состояние и сохранность вяза приземистого в полезащитных лесных полосах на территории ФГУП "Черногорский" в сухостепной зоне Республики Хакасия // Ботан. иссл. в Сибири. 2014. Вып. 22. С. 92-93.

- Лобанов А.И., Вараксин Г.С., Поляков В.И. и др. Опыт выращивания лиственничных полезащитных лесных полос на черноземах аридной зоны Средней Сибири // Известия вузов. Лесной журнал. 2008. № 5. С. 7-13.

- Ковылина О.П., Ковылин Н.В., Сухенко Н.В. Исследование роста защитных лесных полос разного видового состава в Ширинской степи Хакасии // Хвойные бореальной зоны. 2011. Т. 28, № 1-2. С. 27-33.

- Лобанов А.И. Устойчивость лиственничных полезащитных насаждений на разных стадиях жизненного цикла в аридной зоне Средней Сибири // Вестник КрасГАУ. 2007. № 3. С. 107-112.

- Лобанов А.И., Вараксин Г.С. Влияние способа посадки и микрорельефа на рост и состояние вяза приземистого в полезащитных лесных полосах сухостепной зоны Хакасии // Известия вузов. Лесной журнал. 2012. № 2. С. 28-34.

- Вараксин Г.С., Лобанов А.И., Шангова О.Г. и др. Устойчивость лесных полос на пахотных землях в степных условиях Республики Тыва // Вестник КрасГАУ. 2011. № 6. С. 94-97.

- Агроклиматический справочник по Красноярскому краю и Тувинской автономной области / ред. Н.П. Бахтин, А.С. Герасимова, М.А. Калугина [и др.]. Л.: Гидрометеоиздат, 1961. 288 с.

- Алексеев В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев // Лесоведение. № 4. 1989. С. 51-57.