Диалектическое развитие кластера на промышленной площадке

Автор: Безруких Д.В., Крюков А.Ф.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются диалектические подходы к развитию кластера в г. Железногорске Красноярского края. Вопросы рыночной экономики закрытого города включают анализ этапов процесса кластеризации в условиях действия промышленной площадки перехода к рынку.

Диалектические подходы, анализ, этапы, кластер, результаты, финансирование, промышленная площадка кластера

Короткий адрес: https://sciup.org/14083337

IDR: 14083337 | УДК: 338

Текст научной статьи Диалектическое развитие кластера на промышленной площадке

Введение . Единство и взаимодействие противоположностей – внутренний источник движения и развития всей материи [1, c. 170]. Исходя из первого закона диалектики о единстве и борьбы противоположностей, можно считать, что развитие закрытых территориально-административных образований (ЗАТО) вначале выступало как «слобода» (один из элементов противоположностей) вокруг ФГУП «Горно-химический комбинат» (ГХК). По мере превращения ее в город (второй элемент противоположностей) и появления новых предприятий возникает альтернатива образования города с многопрофильной структурой при сохранении ФГУП ГХК как градообразующего предприятия. Взаимодействие слободы и города как двух противоположностей привело к превращению слободы в город – ЗАТО Железногорск. При этом родились новые две противоположности: город ЗАТО Железногорск, который взаимодействует как пригород с городом Красноярском.

Исходя из второго закона диалектики о переходе количества в качество [2, c. 405], наряду с ФГУП «Горно-химический комбинат» в городе появляются другие промышленные предприятия: НПО ПМ (в настоящее время ОАО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М.Ф. Решетнева), ОАО «Завод полупроводникового кремния», ОАО «Сибхимстрой», ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России», которые превращают слободу в развивающийся город. Поскольку происходит изменение количества промышленных предприятий, а также задач, которые перед ними поставлены собственником, то всё это ведет к качественным изменениям в городе (более мощное развитие городской территории, повышение интеллектуального потенциала населения, развитие инфраструктуры в городскую).

По третьему закону диалектики [1, c. 406] об отрицании отрицания, исходя из действия научнотехнического прогресса в слободе, с усложнением задач, стоящих перед промышленными предприятиями слободы с изменением общественных отношений в ней, необходимости повышения эффективности общественной работы организаций, старая структура управления слободой отрицается (становится неактуальной), а на её место приходит структура города.

Развитие монопрофильных промышленных производств приводит, однако, к появлению многопрофильного человеческого потенциала, который рождается при получении среднего специального образования и высшего профессионального образования молодым поколением города. Монопрофильные организации не могут использовать изменяющиеся многопрофильные потенциалы населения города, что создаёт напряженность в общественных отношениях. Поэтому развитие противоположностей монопрофильных производств с имеющимся многопрофильным человеческим потенциалом отрицает необходимость монопро- фильных производств в чистом виде. В таком случае отрицания возникает необходимость в появлении многопрофильного промышленного кластера – ЗАТО Железногорск.

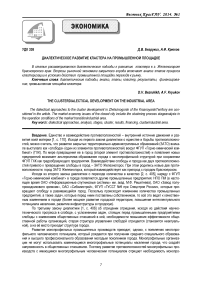

Диалектический подход [2, c. 406]. Целевой сценарий развития кластера: опора на три «ядра», которые формируют вокруг себя зоны кластерной кооперации (поставщики, спинофы, партнеры), а также вузы как центры исследовательского модуля (спинофы, заказные исследования) и инновационные институты и инфраструктуры (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1

Зоны достройки и усиления кластера

|

Показатель |

Разворачивание поддерживающих производств в интересах реализации стратегии предприятия и возможных партнерств в рамках кластера |

|

ФГУП ГХК |

4D проектирование |

|

Аналитический центр сертификации, аттестации и контроля |

|

|

Новые рынки реализации ядерных компетенций |

|

|

Радиационные технологии (стерилизация, неразрушающий контроль) |

|

|

Достройка дефицитных звеньев производственной цепочки |

|

|

ОАО ИСС |

Полезные нагрузки, их компоненты и технологии их создания |

|

Комплектующие, детали, узлы |

|

|

Инфраструктуры |

|

|

Потенциал для кластеризации производств: |

|

|

ОАО ЗПК |

1) слитков и пластин монокремния для микроэлектроники |

|

2) солнечных модулей для рынка фотоэнергетики |

|

|

3) комплектующих для создания сетевых и автономных фотоэнергосистем |

|

|

4) инжиниринга и сервиса для рынка фотоэнергетики |

|

Рис. 1. Целевая структура кластера Железногорска

Ключевые участники кластера [3]:

-

• ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева .

Продукция: космические аппараты, системы и комплексы всех видов спутниковой связи, телерадиовещания и ретрансляции информации, спутниковой геодезии, навигации, контроля состояния и местоположения аварийных и терпящих бедствие объектов, управление движением всех видов транспортных средств, а также спутников научно-прикладного назначения.

Объемы производства на общую сумму 18 млрд руб. в 2011 г. с увеличением к 2016 г. до 40 млрд руб. Численность 8090 чел.

-

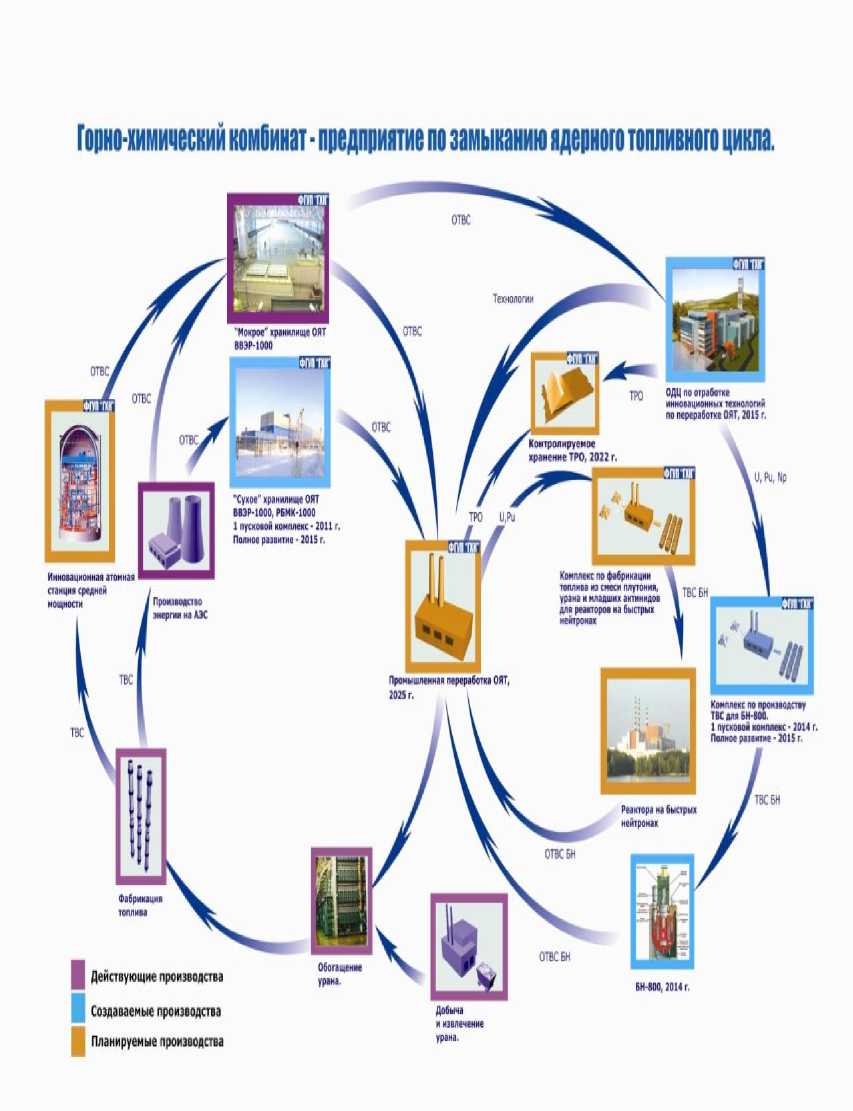

• ФГУП «Горно-химический комбинат».

Услуги: хранение отработанного ядерного топлива, создание комплекса производств по замыканию ядерного топливного цикла. Численность 7474 чел.

-

• ОАО «Завод полупроводникового кремния».

Продукция: высокочистый поликристаллический кремний и монокремний для производства фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) и в электронной промышленности. Объемы производства: 50 т в год на сумму около 100 млн руб. с увеличением в 2014 г. до 4000 т в год на сумму 6500 млн руб. Численность 207 чел.

Железногорск был создан как эффективная инновационная территория в рамках «старой» индустриальной модели. В настоящее время доминирующей становится территориальная кластерная модель, именно в этом формате происходит конкуренция территорий за кадры и капиталы.

Экономическую ситуацию в городе фактически определяют следующие факторы.

-

1. ФГУП «ГХК» и ОАО «ИСС» – 2 крупнейших предприятия Железногорска с совокупным объемом производства в 2011 г. более 25 млрд руб. При этом уровень кооперации предприятий чрезвычайно низкий, что обусловливается замкнутыми и непересекающимися технологическими производственными системами (табл. 2).

-

2. Сложившийся в 1990–2000 гг. сектор малых и средних производств нестратегического характера, состоящий из предприятий трех видов:

Таблица 2

Объемы производства и численность занятых основных предприятий – участников кластера

|

Показатель |

Объём производства продукции, млн руб. |

Численность занятых, тыс. чел. |

||||

|

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

|

|

ФГУП «ГХК» |

5157 |

6363 |

7355 |

8160 |

7674 |

7530 |

|

ОАО «ИСС» |

12688 |

15582 |

17631 |

6467 |

6959 |

7533 |

-

• «дочки» ОАО «ИСС» – ОАО “НПО ПМ-Развитие”, ОАО “НПО ПМ-Малое КБ” и ОАО “ИТЦ-НПО ПМ”, ОАО «Сибпромпроект»;

-

• спинофы градообразующих предприятий: ОАО «Прима-Телеком», спиноф ОАО «ИСС» (одна из ведущих российских компаний в области разработки и производства антенно-фидерных устройств для радиотелевизионного и связного приемного и передающего оборудования) и ОАО «Завод полупроводникового кремния», спиноф ФГУП «ГХК», предприятие, представляющее потенциал технологического развития города в новом для него секторе производства кремния, который в свою очередь имеет потенциал разворачивания в секторы производства плат для микроэлектроники и/или ФЭП для солнечной энергетики (молодое производство, основанное в 2008 г., переживающее стадию форматирования и поиска ключевого инвестора);

-

• группы производств, ориентированных на динамичные нестратегические рынки (производства строительных материалов и элементов на основе полимеров, алюминия и других материалов).

-

3. Бюджетный сектор экономики.

-

4. Близость Красноярска и фактическое включение ЗАТО Железногорск в Красноярскую агломерацию.

Ввиду специфики производимой ОАО «ИСС» и ФГУП «ГХК» продукции, в настоящий момент основной потребитель – крупный частный и государственный бизнес, работающий как на российском, так и на зарубежных рынках (табл. 3).

Таблица 3

|

Наименование продукции |

Производитель |

Вид продукции |

Рынок продукции |

Сегмент рынка |

Основной потребитель |

|

Услуги по наработке плава уранилнитрата |

ФГУП «ГХК» |

Промежуточный продукт |

Переработка ОЯТ с целью получения уранового топлива и дальнейшего его использования в качестве топлива для АЭС |

Переработка ОЯТ |

ГК «Росатом» |

|

Услуги по хранению ОЯТ РБМК-1000 |

ФГУП «ГХК» |

Промежуточный продукт |

Технологическое хранение ОЯТ с целью дальнейшей его переработки |

Хранение ОЯТ |

АЭС России |

|

Услуги по хранению ОЯТ ВВЭР-1000 |

ФГУП «ГХК» |

Промежуточный продукт |

Технологическое хранение ОЯТ с целью дальнейшей его переработки |

Хранение ОЯТ |

АЭС России, АЭС Болгарии, АЭС Украины |

|

Услуги по производству тепло- и электроэнергии |

ФГУП «ГХК» |

Конечный продукт |

Теплоэлектро-энергетика |

Производство тепло и электроэнергии |

- |

|

Космические аппараты |

ОАО «ИСС» |

Конечный продукт |

Космические аппараты и услуг от космической деятельности, в том числе телекоммуникационные |

Телекоммуникация, навигация, геодезия, персональная спутниковая связь, дистанционное зондирование земли |

ФКА, Министерство обороны, Российская ФГУП «Космическая связь», ОАО «Газпром космические системы», Министерство образования и науки РФ, Telekomunikasi TBK (Индонезия), Spacecom (Израиль), ГП «Укркосмос» (Украина), ОА «ГЦКС» (Казахстан) |

|

Платформы космических аппаратов |

ОАО «ИСС» |

Промежуточный продукт |

Производство космических аппаратов |

Платформы для космических аппаратов среднего и тяжелого класса |

Производители космических аппаратов, собственное производство |

*Источник информации ФГУП «ГХК».

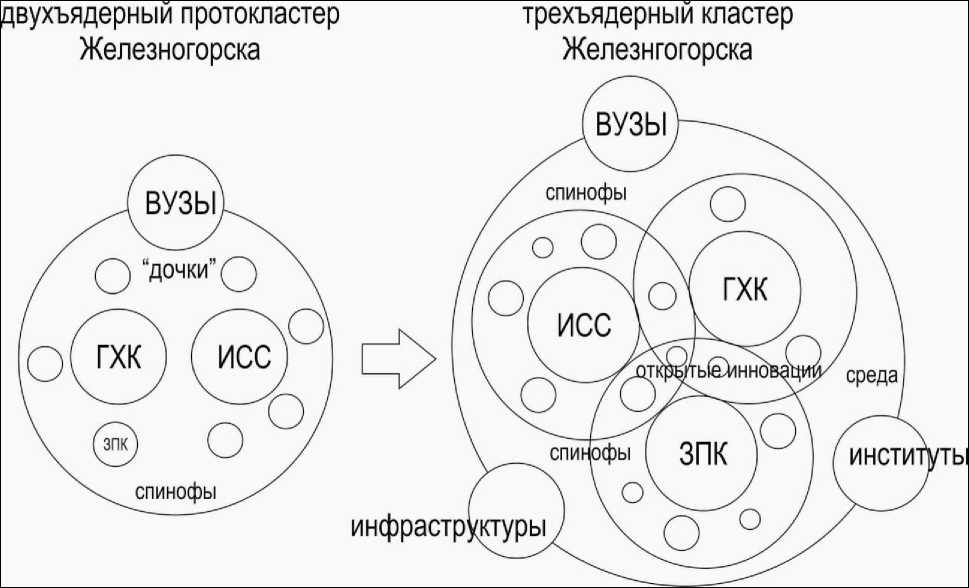

Рыночные позиции ФГУП «ГХК». Согласно планам ГК «Росатом», в 2027–2030 гг. предполагается вывод из эксплуатации ПО «Маяк» – радиохимического завода РТ-1, на котором сейчас осуществляется переработка отработавшего ядерного топлива с российских и зарубежных АЭС. Функции по переработке и хранению ОЯТ полностью перейдут к заводу РТ-2, строительство которого запланировано на 2020–2024 гг. Это означает, что ГХК превратится в главное звено технологической цепочки, обеспечивающее замыкание ядерного топливного цикла в России. Мощности по переработке (1500 т/год) и хранению будут опережать как нынешних, так и потенциальных конкурентов (рис. 2).

ЗН4И5Х6

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАВОДА PT-2 (I МОДУЛЬ)

ОПЫТНО-ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

■ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ

ВАО

■ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ WW

Рис. 2. Основные этапы превращения ГХК в главное звено технологической цепочки по замыканию ядерного топливного центра (ЯТЦ)

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА PT-2 (I МОДУЛЬ} А 'ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА W ГЕОЛ. ИЗОЛЯЦИИ ВАО (1 ОЧЕРЕДЬ)

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА PT-2 (II

В настоящее время в России отсутствует промышленное производство МОКС-топлива (около 5 т в год производится в Озерске для экспериментальной загрузки Белоярской АЭС). К 2014 г. ГК «Росатом» планирует построить завод по выпуску МОКС-топлива на площадке ФГУП «ГХК» в Железногорске мощностью около 60 т в год. Это сделает комбинат третьим производителем в мире после французского Melox и японского Rokkasho.

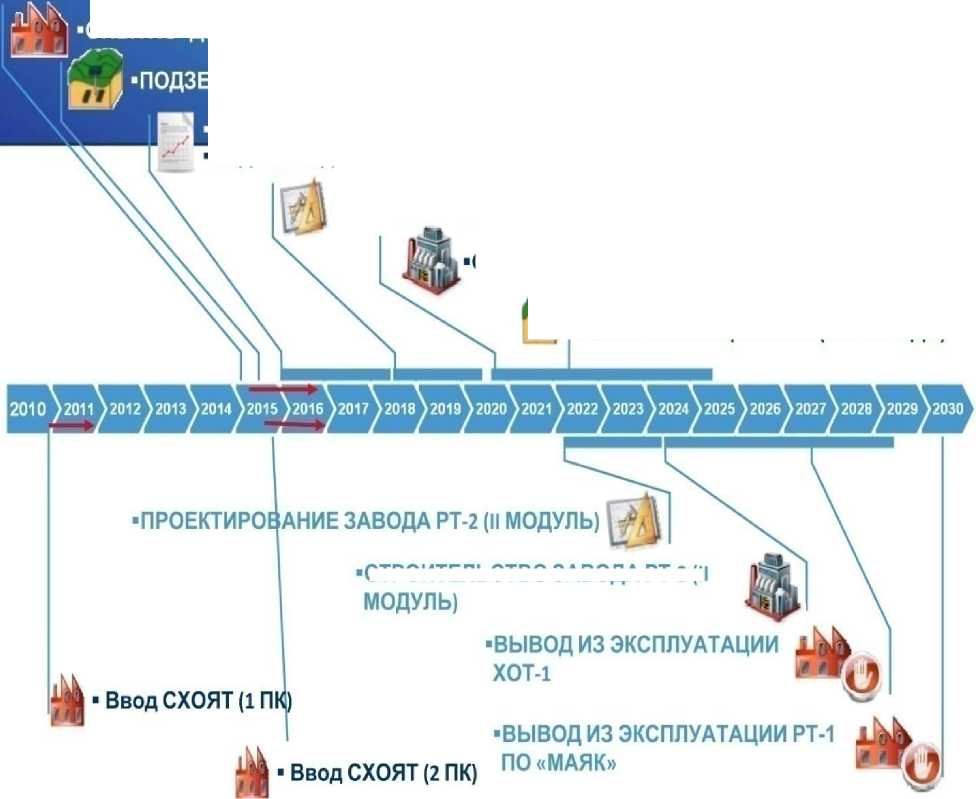

Помимо обеспечения МОКС-топливом быстрых реакторов Белоярской АЭС, существует потенциал выхода на китайский рынок (второй, хотя и менее приоритетный для КНР путь замыкания ЯТЦ с РБН, подразумевает строительство с 2013 г. двух российских реакторов БН-800 с вводом в эксплуатацию в 2018– 2019 гг.). Даже в случае выбора Китая в пользу собственного реактора CDFR мощностью 1000 МВт планы замыкания ядерного топливного цикла таковы, что позволяют рассчитывать на получение доли рынка МОКС-топлива (рис. 3).

РАО

Парк ВВЭР

ОЯТ

400т 4

МОКС ВВЭР

Парк ВВЭР (за рубежом)

ОЯТ |

ОЯТ

200т

! Парк БН ;

ri (за рубежом) <

РАО

Переработка ОЯТ БН и фабрикация МОКС БН

ОЯТ

600т

МОКС БН 10-15 т/год Ри -------->

ОЯТ БН

ЧчРи + U ч

М—

Парк БН (в России)

Парк РБМК

ОДЦ + РТ-2 ЮОО - 1700 т/г с МОКС-производством для БН и ВВЭР

Централизованное хранение зд. 1, За, 2, контейнерное хр.

Окончательная изоляция РАО

I Фабрикация I и-ТВС

Рис. 3. Место Железногорска в системе замыкания ядерного топливного цикла (ОДЦ + РТ-2 с МОКС-производством)

Рыночные позиции ОАО «ИСС». В мире существует всего порядка 20–30 компаний и/или организаций, способных осуществлять сборку, интегрировать, испытывать и тестировать спутники; только девять из них конкурируют на международном рынке геостационарных спутников. Эти девять компаний включают:

-

• 4 компании США – Space Systems/Loral (SS/L), Boeing Satellite Systems, Lockheed Martin и Orbital Sciences Corporation;

-

• 2 европейские – EADS Astrium Satellites и Thales Alenia Space;

-

• японскую Mitsubishi Electric Corporation (MELCO);

-

• китайскую China Academy of Space Technology (CAST);

-

• российскую ОАО «ИСС».

Кроме того, семь других компаний конкурируют более локально, включая европейскую OHB System, израильскую Israel Aircraft Industry (IAI), индийскую Indian Space Research Organization (ISRO).

Ключевым рынком для ОАО «ИСС» является рынок платформ для спутников связи. В настоящее время мировой уровень платформ для спутников связи определяется такими ведущими мировыми производителями, как американские фирмы:

-

• Boeing (спутники на базе платформ семейства BSS-702);

-

• LockheedMartin (спутники на базе платформ семейства A2100);

-

• SpaceSystems/Loral (спутники на базе платформ семейства LS-1300);

-

• OrbitalSciencesCorporation (спутники на базе платформ семейства STAR).

А также западноевропейские фирмы:

-

• Thales Alenia Space (спутники на базе платформ семейства Spacebus);

-

• EADS Astrium (спутники на базе платформ семейства Eurostar);

-

• Thales Alenia Space совместно с Astrium (перспективные спутники на базе совместной платформы AlphaBus).

Доля ОАО «ИСС» на мировом рынке по числу изготовленных и запущенных коммерческих телекоммуникационных КА составляла:

-

• в 2007 г. – 0 %;

-

• 2008 г. – 2,9 %;

-

• 2009 г. – 3,2 %.

Средняя доля за три года – 2,1 %.

В таблице 4 представлена средняя доля по числу изготовленных и запущенных коммерческих телекоммуникационных КА на мировом рынке за три года (2007–2009 гг.).

В России ОАО «ИСС» является единственным производителем платформ геостационарных спутников связи, относительно широко представленным как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Таблица 4

|

Компания, фирма |

Страна |

Доля на мировом рынке |

|

SpaceSystemsLoral |

США |

20,0 |

|

Thales Alenia Space |

Франция |

16,3 |

|

EADS Astrium |

Германия |

11,9 |

|

Boeing |

США |

10,1 |

|

OrbitalSciencesCorporation |

США |

8,1 |

|

LockheadMartin |

США |

7,9 |

|

ОАО «ИСС» |

РФ |

2,1 |

|

ГКНПЦ им. Хруничева |

РФ |

1,1 |

*По данным ОАО «ИСС».

Доли рынка конкурентов ОАО "ИСС"*, %

ОАО «ИСС» разрабатывает платформы среднего класса семейства «Экспресс-1000» (с мощностью для полезной нагрузи до 8 кВт) и платформы тяжелого класса семейства «Экспресс-2000» (с мощностью для полезной нагрузки до 16 кВт). Оно занимает доминирующую позицию на внутреннем рынке космических аппаратов за счет самой высокой доли рынка (в разные годы доля предприятия варьировалась от 45 до 95 %).

Доля на внутреннем рынке по числу изготовленных и запущенных КА составляла:

-

• в 2007 г. – 54,5 %;

-

• 2008 г. – 73,3 %;

-

• 2009 г. – 47,6 %.

Средняя доля за три года – 58,5 %.

Уровень развития ОАО «ИСС» в целом соответствует мировому уровню и значительно превышает достигнутый уровень отечественных предприятий, специализирующихся на создании современных космических аппаратов.

По отдельным направлениям (в части некоторых технологий и материалов космического применения, по элементной базе) имеется отставание по отношению к мировому уровню.

Факторы отставания от мирового уровня – отсутствие в достаточном количестве современного исследовательского и производственного оборудования мирового уровня, неразвитость инфраструктур, техническое и технологическое отставание российской электронной компонентной базы по сравнению с мировым уровнем, слабость кооперационных связей предприятий и научных учреждений, недостаточный объем финансирования НИОКР по созданию опережающего задела в области ключевых элементов и критических технологий.

Отставание применяемых технологий выражается в более длительных сроках проектирования (до 50 %), по сравнению с мировыми лидерами в ракетно-космической отрасли. Базовой причиной отставания приборного производства является применение отечественной элементной базы. Отечественная промышленность может предложить высокоинтегрированную элементную базу первого поколения, в то время как зарубежные производители предлагают стойкие ПЛИС 5–7 поколений.

Рыночные позиции ОАО «ЗПК». На данный момент в России находится одно полноценно действующее производство поликремния – завод ГК «НИТОЛ» (Москва) в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.

Проектная мощность предприятия составляет 3800 т поликремния в год, реальный выпуск в 2010 г. – 159 т. В 2010 г. весь произведенный поликремний был направлен на экспорт по среднеконтрактной цене $60 за 1 кг. В настоящее время ведется модернизация с целью расширения до 5000 т.

Второе опытное производство в России – «Завод полупроводникового кремния» в Железногорске. В строительство завода с середины 90-х годов прошлого столетия было вложено 3,3 млрд руб. ($116,5 млн), результатом стал запуск в 2008 г. пилотной линии производства поликремния мощностью 200 т/год.

В 2010 году 100 % акций завода были выкуплены ГК «Конти». В настоящий момент ведутся работы по модернизации технологической линии с целью увеличения ее производительности до 500 т и уменьшения себестоимости производства до 50 долл. за 1 кг. Разработана предварительная проектная документация на строительство производственных мощностей на 3600 т поликремния.

Рыночный потенциал ОАО «ЗПК» определяется будущими масштабом производства и моделью бизнеса – экспортное производство поликремния или разворачивание производственных цепочек в фотовольтаике и/или в полупроводниковой промышленности (развитие производств компонентов в кооперации с участниками кластера и внешними партнерами).

Далее определяем основные технико-экономические показатели (экономическую эффективность) компаний, входящих в кластер.

Текущий производственный потенциал кластера определяется двумя его крупнейшими участниками – ФГУП «ГХК» и ОАО «ИСС» – и их статусами в соответствующих отраслях специализации и позициями на ключевых рынках.

Характеристика производственного потенциала ФГУП «ГХК». В 1990–2000 гг. ФГУП «ГХК» пережил глубокую трансформацию своей деятельности сразу в двух аспектах: во-первых, произошло изменение статуса предприятия в экономико-политической системе страны (сложный переход от миссии обеспечения национальной обороноспособности, исторически лежавшей в основе режима ЗАТО, к бизнесу в атомной энергетике). Во-вторых, этот переход глубоко повлиял на производственно-технологическую организацию комбината, а именно, были последовательно закрыты три реактора, а производство переориентировалось на технологии обращения с ядерными отходами и отработавшим топливом.

В результате успешной «перестройки» ФГУП «ГХК» обладает статусом исполнителя важных технологических задач в рамках двух федеральных целевых программ: ФЦП "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 г. и на период до 2015 г." и ФЦП "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 гг. и на перспективу до 2020 г." (рис. 4).

Стратегия ГК “Росатом" - глобальный технологический лидер атомной промышленности бизнес новые электрогенеоации бизнесы

Объем финансирования мероприятий по ключевым направлениям

ФЦП “Ядерные энерготехнологии нового поколения... до 2020 г.” и

ФЦП “Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 г.”

30 млрд руб.

Ядерный топливный цикл

68 млрд руб.

Инжиниринг реакторов

Центрифуги

МОКС/плотное топливо

Проект ГХК проект создания производства

МОКС-топлива

Модернизация топливных реакторов Быстрые нейтроны ВТГР

Реактор малой мощности

12,9 млрд руб.

ЗСТЦ (замыкающая стадия топливного цикла)

Сухая переработка ОЯТ Окончательное удаление РАО

Проекты ГХК

Создание ОДЦ по переработке ОЯТ

Строительство ‘сухого’ хранилища

Строительство завода РТ-2

Создание объекта окончательной изоляции ВАО (Нижнеканский гранитоидный массив)

20 млрд руб.

Новые направления

Инновационные ядерные направления Термоядерные технологии Фундаментальные исследования

Рис. 4. Место ФГУП "ГХК" в стратегии ГК «Росатом»

ФГУП «ГХК» занимает ключевую позицию по замыканию топливно-ядерного цикла, а также функционирует в рамках направления по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Предприятие «разворачивает» свои компетенции навстречу технологическим требованиями отрасли. В результате текущий производственный потенциал ФГУП «ГХК» формируется из двух блоков производств: производственные направления, которые сворачиваются, а их потенциал распределятся между новыми производственными проектами (наработка плава, городская электроэнергетика); задача сохранения компетенций частично реализуется через перераспределение высвобождаемого персонала в новые направления.

Ключевые направления деятельности ФГУП "ГХК":

-

1. Транспортировка и хранение ОЯТ.

На Горно-химический комбинат поступает на хранение ОЯТ с российских АЭС (Ново-Воронежской, Балаковской, Калининской, Ростовской), Украинских АЭС (Южно-Украинской, Хмельницкой, Ровенской) и Болгарской АЭС («Козлодуй»), на которых эксплуатируются реакторы ВВЭР-1000.

-

1.1. Транспортировка ОЯТ. Перевозка отработавшего ядерного топлива производится железнодорожным транспортом специальными вагонами в защитных металлических контейнерах с толщиной стенки 350 мм. Конструкция контейнеров обеспечивает ядерную и радиационную безопасность при перевозке ОЯТ.

-

1.2. Реконструкция «мокрого» водоохлаждаемого хранилища ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 (ХОТ-1). В 2011 году закончена реконструкция «мокрого» хранилища ОЯТ, которая позволит увеличить емкость хранилища до 8600 т, что обеспечит возможность вывоза отработавших тепловыделяющих сборок с атомных станций России как минимум на 6–7 лет, а следовательно, и безопасную эксплуатацию АЭС.

-

1.3. Строительство «сухого» воздухоохлаждаемого хранилища ОЯТ реакторов ВВЭР-1000, РБМК-1000 (ХОТ-2). С 2004 года на ФГУП «ГХК» строится «сухое» хранилище ОЯТ, соответствующее по своим характеристикам высоким международным стандартам. В 2011 году произведен ввод в эксплуатацию пускового комплекса «сухого» хранилища ОЯТ реакторных установок РБМК-1000. В дальнейшем при выходе хранилища на полную мощность в него будут помещаться на хранение отработавшие тепловыделяющие сборки реакторов ВВЭР-1000.

-

2. Создание опытно-демонстрационного центра по переработке ОЯТ.

В планы ФГУП «ГХК» входит не только хранение ОЯТ, но и его дальнейшая переработка. Так, на базе ФГУП «ГХК» планируется создание опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) по переработке ОЯТ на основе инновационных технологий. Приоритетными задачами ОДЦ являются:

-

- отработка упрощенной и компактной технологии переработки ОЯТ, основанной на фракционировании радионуклидов с целью выделения делящихся нуклидов для их дальнейшего использования в атомной энергетике;

-

- масштабная проверка перспективных технологий и нового оборудования; снижение затрат на переработку ОЯТ;

-

- выдача исходных данных для проектирования и строительства крупномасштабного завода по переработке отработавшего ядерного топлива.

-

3. Строительство завода по производству МОКС-топлива. В 2010 году приказом генерального директора Госкорпорации «Росатом» площадка ФГУП «ГХК» определена в качестве места размещения промышленного производства смешанного уран-плутониевого топлива (МОКС-топлива) для энергоблоков реакторов на быстрых нейтронах. Реализация данного проекта предусмотрена в рамках новой федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологиии нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года», стартовавшей в 2010 г.

Одним из важнейших аспектов разрабатываемой технологии переработки ОЯТ является минимизация получаемых жидких радиоактивных отходов и отсутствие их сброса в окружающую среду. Ввод в эксплуатацию пускового комплекса ОДЦ запланирован на 2018 год.

Производство, которое будет создано на ФГУП «ГХК», – это шаг от опытных испытаний к промышленному производству топлива, которое позволит использовать плутоний в ядерном топливном цикле России.

В соответствии с проектом новое производство будет размещено в подгорной части предприятия на территории Радиохимического завода. Размещение производства в скальном горном массиве создаёт уникальную возможность его защиты от внешних природных и техногенных воздействий, а также обеспечивает экологическую безопасность.

Реализация данного проекта решает следующие важные задачи:

-

- обеспечение топливом строящегося реактора на быстрых нейтронах БН-800 (Белоярская АЭС);

-

- исполнение условий соглашения между правительствами Российской Федерации и США об утилизации оружейного плутония с соблюдением норм безопасности и нераспространения;

-

- сохранение технологического потенциала предприятия и квалифицированных кадров, высвобождающихся в связи с выводом из эксплуатации производств.

-

4. Вывод из эксплуатации объектов оборонной деятельности предприятия и обращение с радиоактивными отходами.

На предприятии проводятся работы:

-

- по выводу из эксплуатации промышленных уранграфитовых реакторов. Ведется разработка необходимой для этого проектной документации;

-

- переводу в экологически безопасное состояние высокоактивных пульп, накопившихся за период эксплуатации реакторного и радиохимического производства. С этой целью разработаны соответствующая технология переработки и оборудование;

-

- засыпке выведенного из эксплуатации открытого бассейна хранилища жидких радиоактивных отходов, разработке проектно-технической документации по подготовке к выводу из эксплуатации трех других открытых бассейнов жидких радиоактивных отходов (ЖРО) и заполненных хранилищ твердых радиоактивных отходов.

Рис. 5. Современная концепция производственной цепочки ФГУП «ГХК»

Все работы по выводу из эксплуатации оборонных объектов предприятия финансируются из средств федерального бюджета по ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года».

Формирование новой линейки продуктов означает переформатирование всей концепции производственно-технологической цепочки предприятия. Конфигурация цепочки предполагает замкнутую производственную систему с широкой специализацией в бэкенде (в перспективе все этапы замкнутого цикла – транспортировка, хранение и утилизация, переработка, производство МОКС-топлива).

Реализация этой концепции, переформатирование производственного комплекса сопровождаются корпоративной реструктуризацией (выделением непрофильных активов) (рис. 5).