Диамагнитные плазмоиды как составная часть диамагнитных структур медленного солнечного ветра и их воздействие на магнитосферу Земли

Автор: Пархомов В.А., Еселевич В.Г., Еселевич М.В., Дмитриев А.В., Ведерникова Т.И.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

Показано, что диамагнитные структуры (ДС) медленного квазистационарного солнечного ветра (СВ) регистрируются на орбите Земли как последовательность ДС разных масштабов. На основании анализа этого явления был сделан вывод о том, что диамагнитные плазмоиды СВ, наблюдаемые, прежде всего, в медленном СВ, понятие о которых было введено Карлсоном в 2015 г., тождественны ДС малых масштабов. Было показано, что столкновение последовательности ДС медленного СВ с магнитосферой Земли вызывает рост авроральной геомагнитной активности, а отдельные ДС вызывают кратковременные усиления, совпадающие примерно с длительностью ДС (временем прохождения структуры мимо спутника) - пилообразные (sawtooth) суббури. Отмечается, что механизм взаимодействия ДС медленного СВ при северной компоненте ММП может быть связан с захватом в магнитосферу плазмы повышенной концентрации, составляющей основу ДС.

Диамагнитные структуры св, диамагнитные плазмоиды, цепочки стримеров, пилообразные суббури

Короткий адрес: https://sciup.org/142222497

IDR: 142222497 | УДК: 523.62_726, | DOI: 10.12737/szf-54201905

Текст научной статьи Диамагнитные плазмоиды как составная часть диамагнитных структур медленного солнечного ветра и их воздействие на магнитосферу Земли

Данная статья посвящена особенностям взаимодействия с магнитосферой Земли квазистационар- ного солнечного ветра (СВ) определенного типа — медленного СВ. В связи с этим приведем краткую информацию о типах потоков СВ и об источниках этих потоков на Солнце.

Квазистационарный СВ — это потоки, время жизни источников которых на Солнце больше или много больше суток. Время жизни источников спорадического СВ, связанного с корональными выбросами массы (КВМ), составляет менее суток. В отсутствие спорадического СВ квазистационарный СВ может быть двух типов: быстрый и медленный. Источниками медленного квазистационарного СВ на Солнце являются пояс [Svalgaard et al., 1974] и цепочки стримеров [Eselevich et al., 2007; Eselevich et al., 1999] , или псевдостримеры [Wang et al., 2007] . На орбите Земли медленный СВ характеризуется относительно небольшой скоростью V ≈ 250–450 км/с по сравнению с квазистационарным быстрым СВ, истекающим из корональных дыр, максимальная скорость которого V ~450–800 км/с [Borrini et al., 1981; Eselevich, Fainshtein, 1991, 1992] .

Один из двух перечисленных выше источников медленного СВ на поверхности Солнца — пояс стримеров — характеризуется следующей особенностью. Он разделяет области с противоположным направлением радиальной компоненты глобального магнитного поля [Svalgaard et al., 1974] . Это означает, что в основании пояса стримеров расположены арки магнитного поля, составляющие основу шлема стримера, по вершинам которого проходит нейтральная линия (НЛ) радиальной компоненты глобального магнитного поля Солнца [Eselevich et al., 1999] . Структура пояса корональных стримеров выше шлема представляет собой последовательность пар лучей повышенной яркости (концентрации плазмы) или два близко расположенных ряда лучей. Угловой размер всех лучей примерно одинаков и составляет d ~2°–3°, расстояние между лучами вдоль пояса стримеров — 5°–10°. (Здесь и далее угловой размер дается в гелиоцентрической системе координат). НЛ проходит между лучами каждой из пар вдоль пояса [Eselevich, Eselevich, 2006] . Пояс стримеров охватывает все Солнце в виде волнообразной поверхности (юбки) [Korzhov, 1977] . Продолжение пояса стримеров в гелиосферу (медленный СВ) называют гелиосферным плазменным слоем (ГПС) [Winterhalter et al., 1994] . НЛ пояса стримеров внутри ГПС на орбите Земли проявляется в виде секторной границы межпланетного магнитного поля (ММП), разделяющей протяженные области СВ (порядка десятков градусов в гелиоцентрической системе координат или, соответственно, нескольких суток) с противоположными знаками ММП [Korzhov, 1977] . Положительное направление от Солнца соответствует значениям азимутального угла Ф < 180°, отрицательное — Ф > 180°. Поэтому число изменений знака ММП (если оно больше единицы) в структуре секторной границы является нечетным.

Угловые размеры и относительные изменения концентрации, наблюдаемые вблизи Солнца в лучевых структурах пояса стримеров, сохраняются на всем протяжении от Солнца до орбиты Земли [Есе-левич и др. 2006] . Здесь эти участки ГПС характеризуются следующими параметрами и особенностями [Borrini et al., 1981; Еселевич, Еселевич, 2006] :

-

• относительно небольшая и почти постоянная по слою скорость СВ V ~250–450 км/с;

-

• пониженная протонная температура T p < 105 K;

-

• повышенная концентрация плазмы с максимальными значениями N max >10±2 см–3;

-

• антикорреляция изменения плотности N ( t ) и модуля магнитного поля B ( t ) на временных масштабах, по крайней мере, порядка часов и менее;

-

• наличие одного или нескольких (нечетного числа) изменений знака ММП, являющихся проявлением секторной границы или ее структуры.

Присутствие всех этих признаков обязательно для однозначного определения медленного СВ, текущего в ГПС на орбите Земли.

Цепочки стримеров (псевдостримеры) в короне в белом свете, как и пояс стримеров, имеют вид последовательности лучей повышенной яркости (концентрации плазмы) с теми же угловыми размерами. В них течет медленный СВ примерно с теми же свойствами, что и в поясе стримеров. Цепочки отличаются от пояса только тем, что разделяют в короне области с открытыми магнитными силовыми линиями, имеющими одинаковую полярность поля. Поэтому рассчитанные в потенциальном приближении структуры магнитного поля в основании цепочек на поверхности Солнца имеют вид двойных арок [Eselevich et al., 1999] .

На орбите Земли цепочки стримеров регистрируются, так же как и пояс стримеров, в виде участков с повышенной концентрацией плазмы, но содержащих внутри себя четное число изменений знака ММП. Эти участки называют субсекторными границами [Ivanov et al., 2002] .

Анализ, проведенный в статье [Еселевич, Еселе-вич, 2005] , позволил сделать вывод о том, что регистрируемые на орбите Земли продолжения от Солнца лучей повышенной яркости пояса стримеров (ГПС) и цепочек стримеров являются диамагнитными трубками или диамагнитными структурами (ДС). Было показано также [Еселевич, Еселевич, 2005] , что ДС обладают тонкой структурой (фрактально-стью) на нескольких пространственных масштабах, начиная с ~1.5°–3.0° и кончая минимальным масштабом ~0.03°–0.06°. Видно, что угловой размер вложенных друг в друга магнитных трубок меняется почти на два порядка.

Первые попытки изучения столкновений ДС медленного СВ с магнитосферой Земли показали, что они могут вызывать так называемые пилообразные суббури (sawtooth substorms) [Пархомов и др., 2011; Parkhomov et al., 2018] .

Все перечисленные результаты отражают основы современного понимания природы структуры медленного СВ на всем протяжении от Солнца до орбиты Земли.

В то же время в ряде статей за рубежом, опубликованных в течение последних лет (2012–2017 гг.), без ссылок на перечисленные выше результаты исследований сделаны выводы о том, что в квазиста-ционарном СВ авторами этих статей обнаружен новый тип неоднородностей плотности плазмы. Так, в работах [Karlsson et al., 2012, 2015] утверждается существование в квазистационарном СВ неоднородностей плотности, названных авторами плазмоидами СВ. Они идентифицировались авторами как локальное повышение концентрации (>50 %) плазмы N при одновременном уменьшении модуля магнитного поля В и неизменной скорости VСВ на масштабе от 0.1 до 10RЕ (RЕ — радиус Земли). Антикорреляция вариаций N и В послужила основой названия «диамагнитный плазмоид» СВ (solar wind plasmoid). Постоянство скорости внутри и вне плазмоида означает, что он сносится СВ. Временной размер диамагнитного плазмоида составляет ~5–10 мин [Karlsson et al., 2015]. Кроме диамагнитных плазмоидов СВ, авторы зарегистрировали диамагнитные плазмоиды (magnetosheath plasmoids) за головной околоземной ударной волной в магнитослое примерно с теми же размерами от 0.1 до 10RЕ. При этом прямой связи между диамагнитными плазмоидами в СВ и магнитослое авторами не было установлено. Неясным остался вопрос, каково воздействие плазмоида в магнитослое на магнитосферу Земли.

Целью настоящей работы является, во-первых, проведение анализа с целью выяснения физического смысла термина «диамагнитный плазмоид» СВ и его связи с ДС медленного СВ; во-вторых, исследование роли диамагнитных плазмоидов СВ при формировании возмущений в магнитослое (magnetosheath plasmoids) и в-третьих, — анализ результатов их воздействия на магнитосферу Земли.

ДАННЫЕ И МЕТОДЫ

Отождествление источника медленного СВ на Солнце в событии 11.03.2003 проводилось по синоптической карте кэррингтоновского оборота CR2000 для магнитного поля Солнца, рассчитанного в потенциальном приближении []. В событии 24.07.1998 положение источника медленного СВ на Солнце устанавливалось по результатам расчетов Руденко [] в потенциальном приближении для CR1938. Участки медленного СВ на орбите Земли анализировались по зависимостям от времени параметров ММП и плазмы СВ по данным OMNI []. Для расчета времени прибытия участка медленного СВ на орбиту Земли использовался метод, изложенный в статье [Eselevich et al., 2007]. При анализе отклика магнитосферы на воздействие потоков СВ использовались следующие данные: а) магнитограммы авроральной обсерватории Barrow (MLT=UT–12) и динамический спектр геомагнитных пульсаций по данным низкоширотной обсерватории Memambetsu (MLT=UT+9); б) динамический спектр геомагнитных пульсаций по данным обсерватории Какиока (КАК); в) снимки аврорального овала, сделанные UVI-камерой с фильтром LBHL на спутнике Polar 01.08.1998.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Отождествление на орбите Земли 11.03.2003 участка медленного СВ, связанного с поясом стримеров, и его источника на Солнце. На рис. 1 вертикальным прямоугольником выделен участок на орбите Земли, включающий диамагнитный плазмоид СВ 11.03.2003. Этот участок характеризуется следующими особенностями.

-

1. Повышенная концентрация плазмы N >10±2 см-3.

-

2. Небольшая скорость СВ V ~390 км/c.

-

3. Наличие в его пределах секторной границы ММП, на которой происходит изменение азимутального угла Ф на ~180° (от ~320° до ~140°), т. е. знак ММП меняется от «–» (направление к Солнцу) к «+» (от Солнца).

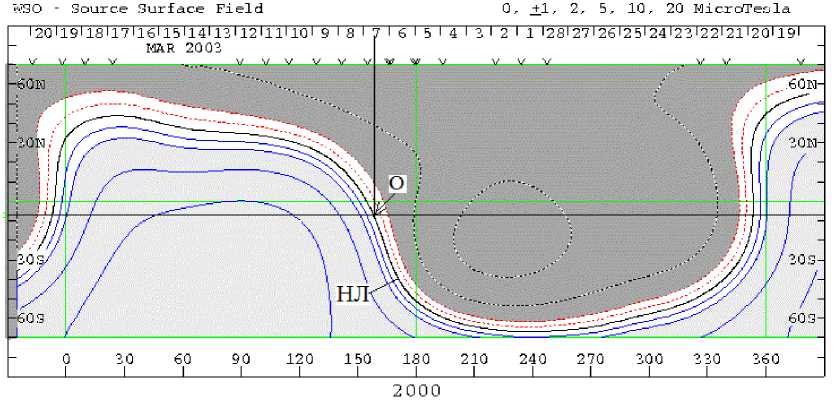

Перечисленные особенности характеризуют рассматриваемый участок как относящийся к поясу стримеров на орбите Земли (ГПС). На поверхности Солнца источник этого участка ГПС должен располагаться в окрестности точки пересечения пояса стримеров с эклиптикой в момент, когда она вследствие вращения Солнца пересекает центральный меридиан. Действительно, на синоптической карте (рис. 2) поясу стримеров соответствует НЛ глобального магнитного поля, разделяющая положительную (сплошные кривые) и отрицательную (пунктир) полярности поля. Видно, что 07.03.2003 в момент времени t 0≈12:00 UT (вертикальная прямая) в окрестности точки О пересечения НЛ с эклиптикой (горизонтальная линия) проходит центральный меридиан. Эта область является источником медленного СВ, текущего в поясе стримеров. Это можно показать, оценив время t Earth прихода на орбиту Земли рассматриваемого участка пояса по формуле [Eselevich et al., 2007]

tEarth ≈ t0 +4.6·104/V, ч, где t0 — момент времени (ч) прохода точкой О центрального меридиана (рис. 2), расстояние (км), V — скорость медленного СВ на 1 а.е. (км/с).

Согласно рис. 1, на орбите Земли скорость медленного СВ, текущего в поясе стримеров, составляет V ~390 км/c. Тогда время Δ t Earth пролета солнечным ветром расстояния Солнце—Земля в соответствии с указанной формулой оценивается как ~4 сут 22 ч, что соответствует времени прибытия на орбиту Земли 12.03.2003 (~10 ч). С точностью до 1 сут (или относительной точностью ≈20 %) это согласуется с

Рис. 1. Параметры ММП и плазмы СВ. Сверху вниз: модуль ММП, азимутальный угол Ф ММП, температура плазмы СВ, концентрация плазмы СВ, скорость СВ. Участок пояса стримеров на орбите Земли или ГПС выделен прямоугольником. Получено по данным OMNI [http://cdaweb. ]

Рис. 2. Синоптическая карта кэррингтоновского оборота 2000 для магнитного поля Солнца, рассчитанного в потенциальном приближении []: сплошные кривые — положительная полярность, пунктир — отрицательная полярность, НЛ — нейтральная линия глобального магнитного поля Солнца

временем прибытия на орбиту Земли участка с изменением знака азимутального угла Ф ММП, т. е. секторной границы. Она проходит внутри участка ГПС, максимальная концентрация плазмы которого N ~18 см–3. При этом изменение магнитного поля вблизи Солнца от «–» к «+» (панель Long/Phi) соответствует изменению знака угла Ф. Область ГПС выделена прямоугольником.

Связь диамагнитного плазмоида СВ 11.03.2003 с ДС медленного СВ. Выбор даты 11.03.2003 связан с тем, что в этот день, согласно [Karlsson et al., 2015] , в медленном СВ был идентифицирован диамагнитный плазмоид СВ. Основой введения этого названия послужили зарегистрированная авторами статьи антикорреляция в поведении концентрации плазмы СВ (резкое возрастание) и напряженности ММП (резкое уменьшение), а также ссылка на похожие результаты в экспериментальной работе [Bostic, 1956] .

Для установления связи данного диамагнитного плазмоида СВ с ДС в медленном СВ рассмотрим более детально структуру области ГПС для 11.03.2003, показанную на рис. 3.

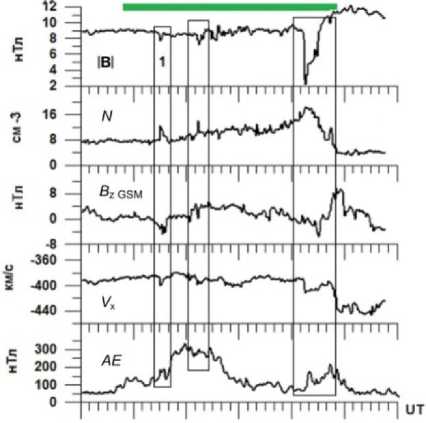

Для этой области на увеличенном временном масштабе, кроме модуля ММП В и его В z -ком-поненты в GSM-координатах, представлены cко-рость СВ V , концентрация плазмы N и АЕ -индекс авроральной магнитной активности. Прямоугольником с цифрой 1 выделен диамагнитный плазмоид СВ 11.03.2003 (14:31–14:35 UT), исследованный в работе [Karlsson et al., 2012] . Область ГПС показана горизонтальной прямой с надписью ГПС.

Как видно из сравнения профилей В и N, ГПС представляет собой последовательность ДС (выделены вертикальными прямоугольниками |В|) разных временных масштабов. Часть из них плохо различимы из-за малых временных размеров и недостаточного временного разрешения. Максимальные значения концентрации в этих структурах ~18 см-3 достигаются в области взаимодействия медленного и быстрого СВ, правая граница которой определяется по возрастанию скорости СВ в конце ГПС при t >17:45 UT. Эту об- ласть называют также CIR (corotating interaction region) (выделена прямоугольником). Она представляет собой ДС, внутри которой регистрируются ДС на нескольких уменьшающихся пространственных масштабах. Средний по ГПС коэффициент антикорреляции между N и B составляет –0.746. Согласно [Еселевич, Еселевич, 2005], вложенные друг в друга ДС подобного типа с уменьшающимися поперечными размерами характеризуют наличие у ГПС фрактальной структуры.

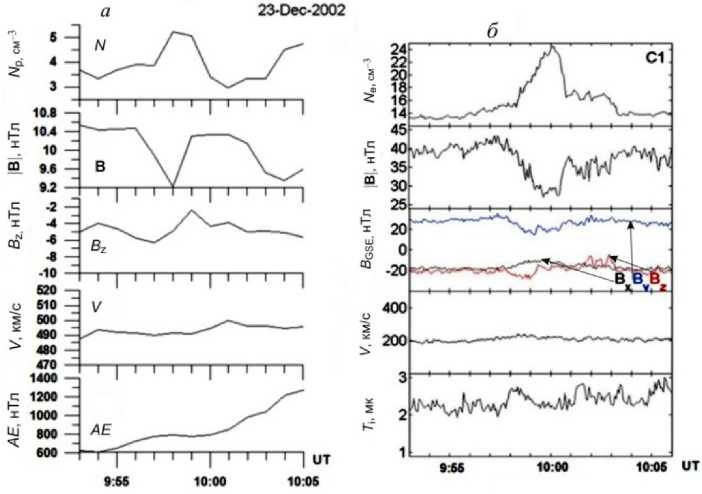

На рис. 4 показаны вариации параметров СВ и ММП по данным OMNI и параметры плазмы и магнитного поля в СВ по наблюдениям на спутнике С1

ГПС CIR

13:00 14:00 1 6:00 16:00 17:00 18:00 1 9:00

Рис. 3. Параметры межпланетного магнитного поля и плазмы солнечного ветра 11.03.2003. Сверху вниз: В — модуль ММП, N — концентрация плазмы СВ, Bz — вертикальная компонента ММП, Vx — скорость СВ, АЕ — индекс авроральной магнитной активности по данным OMNI []. Участок диамагнитного плазмоида СВ [Karlsson et al., 2015] выделен прямоугольником с цифрой 1

Рис. 4. Параметры СВ и ММП 11.03.2003 по данным OMNI ( а ) и по измерениям на спутнике Cluster С1 [Karlsson et al., 2015] ( б ). Прямоугольниками выделены ДС согласно [Еселевич, Еселевич, 2005] ( а ) и плазмоид согласно [Karlsson et al., 2015] ( б )

серии Cluster [Karlsson et al., 2015]. Видно однозначное противофазное соответствие вариаций N и В. Различия в тонких деталях обусловлены различным временным разрешением измерений параметров. В данных OMNI временное разрешение составляет 1 мин, а на спутниках Cluster частота дискретизации измерений 4.4 с. Можно отметить запаздывание вариаций по измерениям на Cluster C1 относительно начала вариаций в СВ на 85 с по данным OMNI. Точность переноса данных с орбиты аппарата Wind на орбиту Земли составляет ±60 с согласно [King, Papitashvili, 2006]. С учетом замечания можно заключить, что структуры, показанные прямоугольниками на правой и левой панелях, идентичны. Поэтому можно сделать вывод о том, что плазмоид и ДС, регистрируемые в СВ — одна и та же структура, но называемая по-разному. В дальнейшем будем следовать нашему обозначению ДС.

Аналогичный сравнительный анализ, проведенный еще для двух диамагнитных плазмоидов СВ из статьи [Karlsson et al., 2015] для 04.04.2004 (12:24– 12:30 UT) и 05.04.2006 (04:37–04:47 UT), также приводит к подобному выводу. Таким образом, можно уверенно утверждать, что наблюдаемые в медленном СВ диамагнитные плазмоиды СВ, рассмотренные в статье [Karlsson et al., 2015] , являются внутренними элементами фрактальных ДС медленного СВ.

Вопрос о наличии ДС в быстром СВ до настоящего времени не исследован. Тем не менее, диамагнитный плазмоид СВ для 24.01.2004 (06:00–06:06 UT) в статье [Karlsson et al., 2015] был зарегистрирован в быстром СВ. Это означает, что, возможно, только часть из 62 диамагнитных плазмоидов СВ, исследованных в статье [Karlsson et al., 2015] , связана с медленным СВ, а значит, эти плазмоиды являются элементами фрактальных ДС, составляющих медленный СВ. Недавно Karlsson любезно предоставил нам список событий, исследованных в [Karlsson et al., 2015] . В табл. 1 включены 57 событий из этого списка, связанных с медленным СВ, для которых достаточно надежно зарегистрированы все необходимые для анализа параметры. Пояснения к табл. 1: колонка 1 — номер события, 2 — дата, 3 — время, 4 — скорость СВ, 5 — тип СВ (медленный СВ), 6 — источник СВ на Солнце, 7 — среднее значение АЕ за 40-мин интервал перед моментом регистрации плазмоида / среднее значение АЕ за 5-мин интервал после момента регистрации, 8 — среднее значение B z -компоненты ММП (в GSM-системе координат) за 40-мин интервал перед моментом регистрации. В последней строке приведены средние значения по всей таблице.

Из анализа табл. 1 можно сделать осторожный вывод о том, что при взаимодействии плазмоидов с магнитосферой в среднем наблюдается скачок авроральной магнитной активности на ~ 93 нТл, что соответствует слабой суббуре при среднем значении вертикальной компоненты –0.73 нТл. Заметим, что 18 случаев плазмоидов (32 %) зарегистрировано на фоне предшествующей событию северной компоненты ММП. Однако наибольшие значения скачка АЕ в момент регистрации плазмоида (до 250 нТл) наблюдались на фоне предшествующей южной компоненты ММП, что позволяет интерпретировать момент взаимодействия плазмоида с магнитосферой как триггер начала усиления авроральной активности.

АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТКА ГПС 11.03.2003 С МАГНИТОСФЕРОЙ

Столкновение с магнитосферой Земли последовательности подобных небольших ДС, следующих за описанными выше ДС и составляющих основу ГПС, вызывает рост планетарной и авроральной геомагнитной активности: K р возрастает с 2+ до 4+, АЕ плавно нарастает от 50 до 350 нТл (рис. 3).

Таблица 1

Диамагнитные плазмоиды СВ, зарегистрированные в [Karlsson et al., 2015] , и их характерные особенности

|

N |

Дата |

UT |

V СВ , км/с |

Тип СВ |

Источник на Солнце |

AE , нТл |

Bz GSM, нТл |

|

1 |

2001.02.12 |

16.2 |

400–430 |

медл. СВ |

пояс стримеров |

52/129 |

2.7 |

|

2 |

2001.02.12 |

16.3 |

– |

– |

– |

50/100 |

2.7 |

|

3 |

2001.02.12 |

18.3 |

– |

– |

– |

50/120 |

2,5 |

|

4 |

2001.02.12 |

21 |

– |

– |

– |

270/430 |

–2.88 |

|

5 |

2001.02.12 |

21.7 |

– |

– |

– |

342/555 |

–2.09 |

|

6 |

2001.02.12 |

23.5 |

– |

– |

– |

84/127 |

0.87 |

|

7 |

2002.02.02 |

1.1 |

340–410 |

медл. СВ |

цепочка стримеров |

110/145 |

–5.19 |

|

8 |

2002.02.02 |

15.5 |

– |

– |

– |

100/155 |

–0.93 |

|

9 |

2002.02.02 |

2.5 |

– |

– |

– |

96/268 |

0.5 |

|

10 |

2002.02.02 |

7 |

– |

– |

– |

504/660 |

–11.45 |

|

11 |

2002.02.02 |

13.8 |

– |

– |

– |

291/347 |

–5.86 |

|

12 |

2002.02.02 |

14.1 |

– |

– |

– |

320/359 |

–8.80 |

|

13 |

2002.04.12 |

22.7 |

410 |

медл. СВ |

пояс стримеров |

50/200 |

2.55 |

|

14 |

2003.01.18 |

17 |

400 |

медл. СВ |

пояс стримеров |

135/270 |

1.63 |

|

15 |

2003.01.29 |

12.7 |

410–440 |

медл. СВ |

пояс стримеров |

702/814 |

–3.72 |

|

16 |

2003.01.29 |

13.4 |

– |

– |

– |

436/800 |

–4.31 |

|

17 |

2003.01.29 |

18.9 |

– |

– |

– |

543/691 |

–3.24 |

|

18 |

2003.01.29 |

19.6 |

– |

– |

– |

440/607 |

–6.3 |

|

19 |

2003.01.29 |

19.8 |

– |

– |

– |

441/548 |

–6.13 |

|

20 |

2003.01.29 |

22.2 |

– |

– |

– |

614/825 |

–8.81 |

|

21 |

2003.03.11 |

14.6 |

400–420 |

медл. СВ |

пояс стримеров |

170/310 |

–1.6 |

|

22 |

2003.03.11 |

17.3 |

– |

– |

– |

80/180 |

1.52 |

|

23 |

2003.12.31 |

11.5 |

420–230 |

медл. СВ |

пояс стримеров |

500/600 |

–5.2 |

|

24 |

2003.12.31 |

19.9 |

– |

– |

– |

200/439 |

0.87 |

|

25 |

2004.01.02 |

15.9 |

430–440 |

медл. СВ |

цепочка стримеров |

480/100 |

1.31 |

|

26 |

2004.01.21 |

22.9 |

450 |

медл. СВ |

цепочка стримеров |

278/439 |

–2.33 |

|

27 |

2004.04.04 |

12.5 |

410–430 |

медл. СВ |

пояс стримеров |

40/100 |

6.15 |

|

28 |

2004.04.04 |

14.9 |

– |

– |

– |

40/90 |

10.73 |

|

29 |

2004.04.04 |

21.9 |

– |

– |

– |

40/80 |

9.44 |

|

30 |

2005.02.05 |

2.5 |

410 |

медл. СВ |

пояс стримеров |

20/50 |

0.38 |

|

31 |

2005.02.14 |

7.6 |

– |

– |

– |

60/120 |

–0.9 |

|

32 |

2005.02.16 |

12.3 |

420 |

медл. СВ |

пояс стримеров |

381/409 |

–2.9 |

|

33 |

2005.02.16 |

12.7 |

– |

– |

– |

266/310 |

–2.9 |

|

34 |

2005.02.16 |

13.1 |

– |

– |

– |

139/248 |

–2.8 |

|

35 |

2005.02.16 |

14 |

– |

– |

– |

563/655 |

–2.85 |

|

36 |

2005.02.17 |

4.9 |

400 |

медл. СВ |

пояс стримеров |

96/191 |

1.06 |

|

37 |

2005.02.21 |

13.3 |

370–420 |

медл. СВ |

пояс стримеров |

200/280 |

–1.14 |

|

38 |

2005.02.21 |

14.5 |

– |

– |

– |

200/250 |

–2.2 |

|

39 |

2005.02.21 |

20.8 |

– |

– |

– |

63/105 |

–0.45 |

|

40 |

2005.02.21 |

20.9 |

– |

– |

– |

60/110 |

–0.47 |

|

41 |

2005.02.21 |

21.1 |

– |

– |

– |

35/125 |

–0.47 |

|

42 |

2005.02.21 |

21.4 |

– |

– |

– |

39/58 |

–0.48 |

|

43 |

2005.02.21 |

21.5 |

– |

– |

– |

37/58 |

–0.48 |

|

44 |

2005.02.22 |

1.3 |

– |

– |

– |

15/50 |

0.54 |

|

45 |

2005.02.22 |

3.8 |

– |

– |

– |

50/90 |

0.64 |

|

46 |

2005.03.05 |

10 |

390 |

медл. СВ |

пояс стримеров |

56/130 |

1.35 |

|

47 |

2005.03.05 |

23.7 |

– |

– |

535/481 |

3.3 |

|

|

48 |

2005.03.13 |

5.4 |

350 |

медл. СВ |

пояс стримеров |

20/30 |

–1.1 |

|

49 |

2006.02.06 |

19 |

330 |

медл. СВ |

пояс стримеров |

200/250 |

–2.7 |

|

50 |

2006.02.06 |

19.5 |

– |

– |

– |

200/300 |

–2.7 |

|

51 |

2006.02.19 |

2.5 |

370 |

медл. СВ |

пояс стримеров |

90/200 |

0.99 |

|

52 |

2006.02.19 |

3.1 |

– |

– |

– |

80/85 |

0.67 |

|

53 |

2006.02.19 |

4.1 |

– |

– |

– |

80/120 |

–0.32 |

|

54 |

2006.02.28 |

6.7 |

350 |

медл. СВ |

пояс стримеров |

12/31 |

5.04 |

|

55 |

2006.02.28 |

6.9 |

– |

– |

– |

12/31 |

5.04 |

|

56 |

2006.04.04 |

21.9 |

330 |

медл. СВ |

пояс стримеров |

380/597 |

–3.55 |

|

АЕ ср =202.5/295.6 |

B z ср = –0.73 |

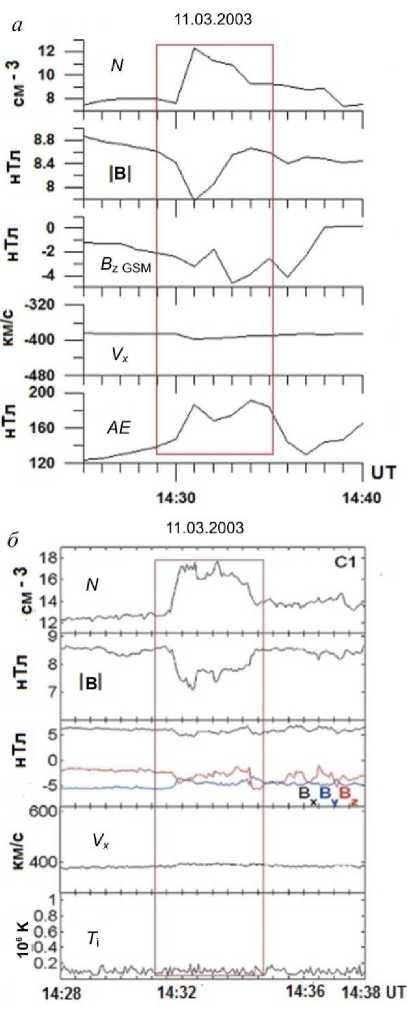

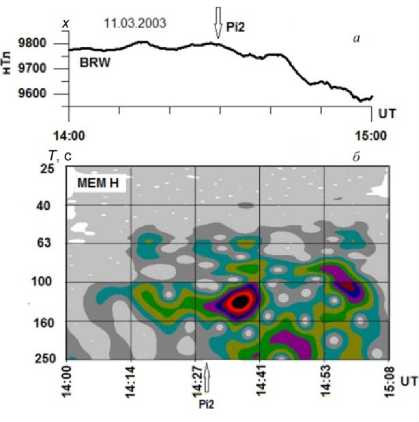

На рис. 4, а видно возрастание АЕ от 140 до 190 нТл, что можно интерпретировать как реакцию магнитосферы на взаимодействие с ДС. В авроральной обсерватории BRW вблизи полуночи в 14:28 UT (02:28 MLT) регистрируется начало отрицательной бухты (рис. 5, а ), а в низкоширотной обсерватории ночного сектора (23:28 МLТ) — начало Pi2 (рис. 5, б ).

Таким образом, приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что столкновение последовательности ДС, составляющих основу ГПС, с магнитосферой Земли вызывает рост геомагнитной активности, а отдельные ДС вызывают кратковременные усиления магнитной активности (суббури), совпадающие с длительностью ДС.

Важно подчеркнуть, что B z -компонента ММП с 10:00 до 14:15 UT имела северное направление ( Bz ср = 3.27 нТл), но в 14:15 совершила кратковременный до 14:33 UT скачок к югу (до –4 нТл), а затем вновь приобрела устойчивое северное направление. Поведение B z показывает, что в данном случае не было длительного накопления энергии в хвосте магнитосферы за счет пересоединения, т. е. отсутствовала предварительная фаза суббури. Поэтому усиление авроральной магнитной активности с 14:40 до 15:40 UT (рис. 3) можно отнести к классу пилообраззных суббурь [Troshichev et al., 2011; Troshichev, Janzhura, 2012] .

ГЕОМАГНИТНЫЙ ОТКЛИК НА ДС,ЗАРЕГИСТРИРОВАННУЮ

В МАГНИТОСЛОЕ 23.12.2002

В данном разделе попытаемся установить связь плазмоида в магнитослое [Karlsson et al., 2015] c ДС в СВ и оценить его воздействие на магнитосферу Земли.

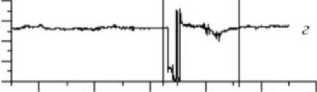

На рис. 6 показаны параметры плазмы и ММП в СВ по данным OMNI для 23.12.2002 ( а ) и для плазмоида в магнитослое по данным Cluster С1 [Karlsson et al., 2015] ( б ). На панели а видна в течение времени ~09:56–09:59 антикоррелляция профилей N и B , что соответствует ДС в СВ. Аналогичного типа структура плазмоида с небольшой задержкой по времени (~90 с) появляется в магнитослое. При этом N и B возрастают, а V CB падает до 200 км/с. Временную задержку можно связать с ошибкой переноса данных с орбиты Wind на орбиту Земли, как и в случае 11.03.2003.

Все это означает, что наблюдаемый плазмоид в магнитослое является продолжением движения ДС, зарегистрированной в СВ.

Наземные эффекты взаимодействия этой ДС в СВ в переходном слое подобны рассмотренным выше эффектам взаимодействия ДС. В авроральной зоне в обсерватории DAWS в полуночные часы (~23:58 LT) регистрируется всплеск нерегулярных геомагнитных пульсаций Pi2 как индикатор начала суббури, а в 10:02 UT начинается резкое усиление западного электроджета, которое отразилось в падении Н -компоненты на ~800 нТл (рис. 6, г ) и возрастании АЕ до 1276 нТл (рис. 6, a ).

Рис. 5. Магнитограмма авроральной обсерватории Barrow (MLT = UT – 12) ( а ) и динамический спектр геомагнитных пульсаций по данным низкоширотной обсерватории Memambetsu (MLT = UT +9) ( б )

В отличие от предыдущего случая 11.03.2003 умеренной магнитной возмущенности событие 23 декабря 2002 г. протекает на фоне высокой планетарной и авроральной магнитной активности ( K р =4+, АЕ нарастает от 561 до 1276 нТл). Важно отметить, что в этот день с 00 до 05 UT B z ММП была ориентирована преимущественно к северу, средние значения B z и АЕ составляли соответственно 0.07 и 217 нТл. В 05:00 UT направление B z сменилось на южное и оставалось таким до 11:00 UT при среднем значении Bz ср= –4.78 нТл. В интервале 09:50–10:10 UT, когда в магнитослое был зарегистрирован плазмоид (ДС), индекс АЕ резко возрос до 1276 нТл ( АЕ ср=885 нТл) при прежнем Bz ср= –5.0 в этом интервале.

Таким образом, можно сделать заключение о тождественности ДС и плазмоидов, а также их геоэффективности. На орбите Земли источником ДС в событии 11.03.2003 является пояс стримеров или ГПС.

Диамагнитные структуры, связанные с цепочкой стримеров 1.08.1998, и отклик магнитосферы Земли на их воздействие. Рассмотрим еще один пример глобального геомагнитного отклика магнитосферы на взаимодействие с ДС, источником которой является цепочка стримеров.

На рис. 7, а показаны результаты расчетов Руденко [] в потенциальном приближении положений оснований открытых магнитных трубок, соответствующих корональным дырам, в сферических координатах для 24.07.1998 (~14:35 UT). На панели б для той же даты и того же момента времени показана синоптическая карта CR1938 рассчитанной НЛ раздела полярностей радиальной компоненты глобального магнитного поля на поверхности источника (R=2.5R@) (сплошная кривая); «+» — положительная полярность поля, направленного от Солнца, «–» — к Солнцу. Штриховой линией показаны рассчитанные цепочки стримеров, разделяющие

Рис. 6. Вариации Nр СВ, модуля |B| ММП, вертикальной компоненты Bz ММП, VСВ и АЕ (по данным OMNI []) (а); вариации Ne, |B|, Вх, Ву, Bz, V и Ti в магнитослое 23.12.2002 (по данным [Karlson et al., 2015]) (б); динамический спектр геомагнитных пульсаций Pi2 в авроральной обсерватории Dawson (MLT=UT–10.3) (в) и фрагмент магнитограммы этой же обсерватории (г)

основания корональных дыр с одинаковым направлением магнитного поля Солнца. Нас будет интересовать участок пересечения цепочки стримеров с эклиптикой на Солнце, отмеченный на синоптической карте панели б буквой О (вблизи долготы 50°) с вертикальной стрелкой. Этот участок разделяет основания корональных дыр, обозначенных е и d на панели а . Положение центрального меридиана в рассматриваемый момент времени показано вертикальной пунктирной линией (панель б ).

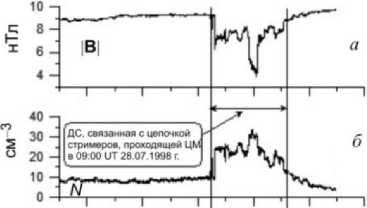

Вследствие вращения Солнца, как видно на панели а, точка О пересечет центральный меридиан, когда тот сместится влево по долготе примерно на 50°, что соответствует интервалу времени ~3 сут 18 ч (поворот на 13.3° происходит за 1 сут). Это соответствует t0=09:00 UT (28.07.1998), когда точка О будет нахо- диться на центральном меридиане. На орбите Земли ближайший по времени участок цепочки стримеров с четным числом изменения знака азимутального угла ММП (рис. 8, г), повышенной концентрацией N~20–30 см–3 (рис. 8, б) и сравнительно небольшой VСВ~460 км/с (рис. 8, в) наблюдается на 1 а.е. 1.08.1998 в ~18:05–18:35 UT. Используя формулу tEarth≈t0+4.6·104/VСВ, получаем, что при VСВ=460 км/с участок О достигает Земли 1.08.1998 в ~13:00 UT. Это с точностью до ~5 ч (относительная точность ~5 %) согласуется с наблюдаемым временем появления участка цепочки стримеров на 1 а.е. (рис. 8).

Из антикорреляции профилей B и N на рис. 8 а , б ( R = –0.95) следует, что участок цепочки стримеров на орбите Земли представляет собой ДС, внутри которой регистрируются вложенные друг в друга

ДС с уменьшающимися поперечными размерами (так же, как и рассмотренный ранее участок пояса стримеров (ГПС) на 1 а.е.).

Взаимодействие этих ДС с магнитосферой приводит к усилению магнитной возмущенности, отражающейся в резком росте и волнообразном последующем изменении АЕ (рис. 9, а ). Подобные вариации АЕ свойственны пилообразным суббурям. Такие суббури не имеют ярко выраженной подготовительной

172 176 18 184 188 19.2

1 августа 1998 r„ ч

Рис. 8. Параметры ММП и плазмы СВ 1.08.1998: |B| — модуль ММП (а), N — концентрация плазмы СB (б), Vх — скорость СВ (в), Ф — азимутальный угол ММП (г). Участок пояса стримеров на орбите Земли выделен вертикальными линиями. По данным OMNI [http://cdaweb. ]

CR 1938

Рис. 7. Результаты расчетов Руденко [ ] в потенциальном приближении: а — положения оснований открытых магнитных трубок, соответствующих коро-нальным дырам, в сферических координатах для 24.07.1998 (~14:35 UT); б — синоптическая карта CR1938 положения нейтральной линии (сплошная кривая) и цепочек стримеров (штриховая) на поверхности источника

1 400

I | 300 l§2M I 100 0

фазы [Troshichev et al., 2011; Troshichev, Janzhura, 2012] . Модуляция АЕ в таких суббурях связана с синхронными противофазными вариациями N и | B | в ДС [Parkhomov et al., 2018] .

Первая попытка анализа отклика магнитосферы на взаимодействие со скачками давления плазмы, связанными с ДС, составляющих основу участка цепочки стримеров 1.08.1998, была предпринята в статье [Пар-хомов и др., 2011] ). Результаты этого анализа позволили авторам предположить, что в данном событии в результате такого взаимодействия имеет место механизм прямой передачи энергии от СВ в авроральную зону одновременно по двум каналам: через индуцированное электрическое поле и через компрессионное усиление системы магнитосферных токов.

К настоящему времени, согласно выводам, сделанным в статьях [Пархомов и др., 2017; Parkhomov et al., 2018] , а также по результатам краткого анализа, выполненного выше в начале этого раздела, становится ясно следующее: скачки давления плазмы, зарегистрированные в событии 1.08.1998 [Пархомов и др., 2011] , соответствуют скачкам концентрации плазмы на границах ДС, составляющих основу рассматриваемого участка цепочек стримеров на орбите Земли.

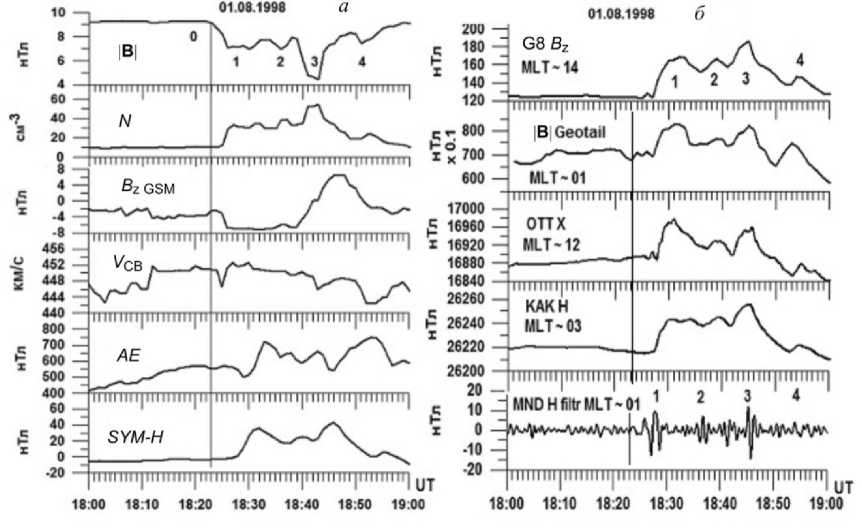

Переходя к анализу взаимодействия последовательности ДС с магнитосферой, обратимся к рис. 9. Первый общий анализ показывает, что столкновение последовательности ДС, связанных с цепочкой стримеров 1.08.1998 в интервале времени ≈18:23– 19:00 UT, вызвало глобальный рост геомагнитной и авроральной активности. Этот рост выразился в синхронном возникновении различных геофизических явлений на дневной и ночной сторонах Земли, на геостационарной орбите и в центральной части плазменного слоя хвоста магнитосферы в полуночные часы. При более детальном рассмотрении на панели а видны возрастания K р от 4+ до 6-, АЕ — от 500 до 800 нТл, SYM-H — от –10 до +40 нТл.

Вариации индексов синхронны с вариациями магнитного поля и концентрации СВ. Коэффициенты корреляции RAE , N = 0.48, RSYM-H , N = 0.79, но с модулем В корреляция хуже RB , AE = –0.44, RB , SYM-H = –0.68.

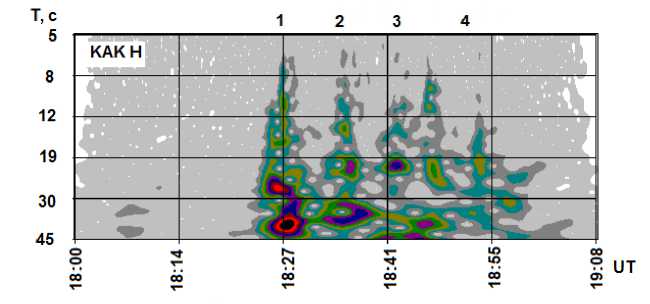

Геомагнитные пульсации типа Pi1B, свойственные взрывной фазе суббури в околополуночном секторе авроральной зоны, наблюдались на низких широтах синхронно с явлениями на дневной стороне (рис. 10). С периодом вариаций N , B в СВ наблюдалась также глобальная модуляция вариаций ионосферных токов и глобального индуцированного магнитного поля, полученных по расчетам токовых векторов на мировой сети магнитных обсерваторий [Пархомов и др., 2011] .

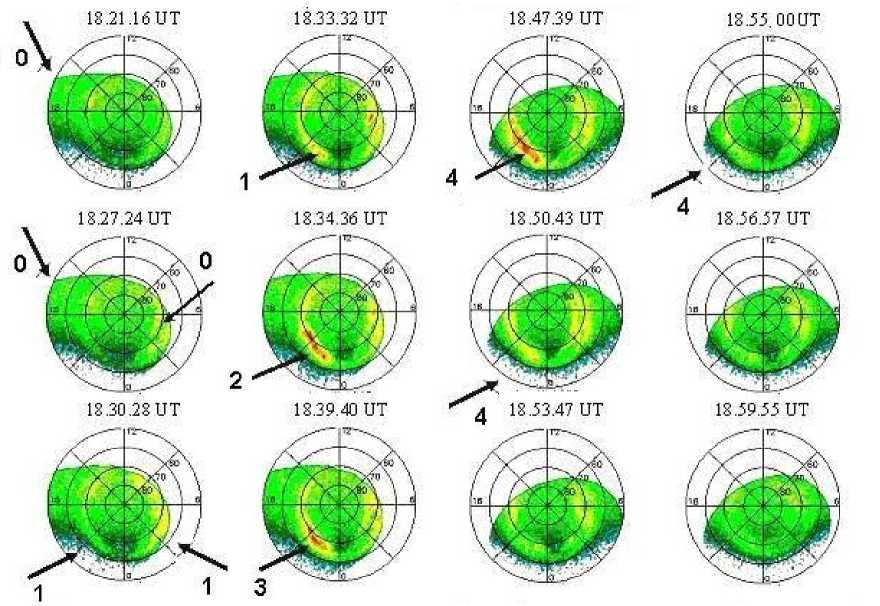

Резкие скачки концентрации СВ и компонент ММП, связанных с ДС, вызвали суббурю, которая состояла из четырех активизаций сияний на ночной стороне (обозначены цифрами 1–4, обозначающими вложенные ДС на рис. 9) (рис. 11). При этом важно отметить, что активизациям сияний в ночном секторе предшествовали кратковременные вспышки сияний на дневной стороне (цифра 0). Суббуревые активизации сияний в вечерне-полуночном секторе были вызваны взаимодействием с ДС малых размеров, вложенными в более масштабную ДС, связанную с цепочкой стримеров.

В.А. Пархомов, В.Г. Еселевич, М.В. Еселевич,

V.A. Parkhomov, V.G. Eselevich, M.V. Eselevich,

А.В. Дмитриев, Т.И. Ведерникова

A.V. Dmitriev, T.I. Vedernikova

Рис. 9. Сверху вниз: вариации |B|, N, Bz и VСВ в ДС, связанной с цепочкой стримеров, АЕ и SYM-H по данным OMNI [] (а); комплекс геофизических явлений, отражающий реакцию магнитосферы на взаимодействие с ДС (б). Сверху вниз: Bz геомагнитного поля на геостационарной орбите GOES-8; |B| геомагнитного поля в хвосте магнитосферы по данным Geotаil (~10RE); горизонтальная составляющая H геомагнитного поля по данным обсерватории Оттава (ОТТ) в полуденные часы LT; по данным обсерватории Какиока (КАК) в послеполуночные часы LT; осциллограмма H-составляющей индукционного магнитометра в обсерватории Монды (MND) в околополуночные часы (исходная запись подвергнута цифровой фильтрации узкополосным фильтром). Цифры соответствуют номерам вложенных ДС меньших масштабов

Рис. 10. Динамический спектр геомагнитных пульсаций по данным обсерватории Какиока (КАК) в послеполуночные часы (MLT= UT + 9). Цифры соответствуют рис. 9

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведенные выше исследования показали, что наблюдаемые в медленном СВ диамагнитные плазмоиды СВ, исследованные в статьях [Karlsson et al., 2012, 2015], являются внутренними элементами фрактальных ДС медленного СВ. Они представляют собой последовательности вложенных ДС меньшего масштаба. Анализ динамики наземных явлений, сопровождающих взаимодействие такой последовательности вложенных ДС с магнитосферой, позволяет отнести их к типу пилообразной суббури [Troshichev et al., 2011, Troshichev, Janzhura, 2012]. Здесь следует также напомнить, что границы ДС на орбите Земли характеризуются скачком динамического давления Pd, результаты воздействия которого на магнитосферу были детально рассмотрены в [Keika et al., 2009] для события 21.06.2009 и для значительно большего числа событий [Zhou, Tsurutani, 2001, Lyons et al., 2005]. Выводы этих работ подтверждают результаты нашего анализа, который показал также, что подобное воздействие ДС на магнитосферу может осуществляться как при положительных, так и при слабо отрицательных значениях предшествующей Bz ММП. При этом наличие отрицательной Bz приводит к возрастанию скачков АЕ и SYM-H по сравнению со случаями предшествующей положительной Bz.

Рис. 11. Снимки аврорального овала, сделанные UVI-камерой с фильтром LBHL спутником Polar 01.08.1998 и демонстрирующие отклик магнитосферы на последовательность ДС в виде пилообразной суббури. Цифрами обозначены усиления свечения, соответствующие ДС, обозначенным цифрами на рис. 9

Кратковременные активизации геомагнитной и авроральной активности по длительности совпадают с длительностью ДС, т. е. причиной последовательности пилообразных суббурь были явления не в хвосте магнитосферы, а в СВ (рис. 9–11) или их причиной было непосредственное воздействие ДС СВ через околоземный ударный фронт и магнитослой на магнитосферу.

Кратковременные активизации геомагнитной и авроральной активности по длительности совпадают с длительностью ДС. Это означает, что причиной последовательности пилообразных суббурь были не явления в хвосте магнитосферы, а действие механизма прямой передачи энергии от СВ в магнитосферу и авроральную зону.

Обсудим изложенную картину возникновения геомагнитного отклика при взаимодействии ДС медленного СВ с магнитосферой Земли, основываясь на результатах работы [Kozyra et al., 2013] . В этой статье расматривалась супербуря 21.01.2005, вызванная взаимодействием с магнитосферой Земли ДС, которая была связана не с медленным СВ, а с волокном в составе спорадического СВ.

Авторами статьи было показано, что материал плотного солнечного волокна был захвачен в магнитосферу при северной компоненте ММП. В месте, где произошло такое поглощение, концентрация плазмы магнитосферы возросла до 130 см–3, температура — на 1–2 кэВ, а ММП повернулось к северу. Вследствие процесса двойного высокоширотного пересоединения участок трубок магнитослоя, запол- ненных плазмой солнечного волокна, конвертировался в единый слой магнитосферных трубок с потоками захваченного материала волокна. В результате в магнитосфере сформировался слой холодной плотной плазмы (cold dense plasma sheet, CDPS).

Моделирование и наблюдения, выполненные авторами, показали, что в течение 1 ч концентрация плазменного слоя на полуночи достигла 6 см–3, на геостационарной орбите — десятки см–3, на заходе и восходе — от десятков до сотен см–3 в низкоширотном граничном плазменном слое (low latitude boundary layer, LLBL).

В рассмотренных нами случаях скачки концентрации и модуля магнитного поля были сравнимы со скачками в событии, исследованном в [Kozyra et al., 2013] . При этом взаимодействие ДС с магнитосферой происходило также при преимущественно северном направлении вертикальной компоненты ММП. Все это свидетельствует в пользу того, что механизм взаимодействия ДС с магнитосферой в нашем случае мог быть аналогичным событию 21.01.2005 [Kozyra et al., 2013] .

ВЫВОДЫ

-

1. Диамагнитные структуры, составляющие основу медленного СВ, на орбите Земли регистрируются как последовательность ДС разных масштабов.

-

2. Диамагнитные плазмоиды СВ, определение которых было введено в статьях [Karlsson et al., 2012, 2015] , представляют собой ДС малых масштабов медленного СВ.

-

3. Столкновение последовательности ДС медленного СВ с магнитосферой Земли вызывает рост геомагнитной активности, а отдельные ДС приводят к кратковременным усилениям магнитной активности (суббурям), совпадающим примерно с длительностью воздействия ДС.

-

4. Механизм взаимодействия ДС медленного СВ при северной компоненте ММП может быть связан с захватом в магнитосферу плазмы повышенной плотности, составляющей ДС.

Авторы признательны Г.В. Руденко за расчет положений оснований открытых магнитных трубок корональной дыры и нейтральной линии глобального магнитного поля Солнца. Авторы благодарны рецензенту за конструктивные замечания, установление контакта с д. T. Karlsson и за разрешение использовать данные. Авторы выражают искреннюю благодарность NASA CDAWEB за предоставление данных спутников ACE, IMP-8, Wind, Geotail, Polar, GOES-8, GOES-10. Авторы благодарят руководителей, разработчиков приборов и руководителей экспериментов, проводимых на этих спутниках, за возможность использования данных. Авторы выражают благодарность I.R. Mann, D.K. Milling и другим работникам команды CARISMA за использование данных.

Работа выполнена в рамках Государственного задания на 2018 г. № 007-00163-18-00 от 12.01.2018 и совместного Российско-Тайваньского проекта РФФИ-MOST-107-2923-M-008-001-MY3/18-55-52006 MHTa.

Участие Пархомова В.А. в работе поддержано грантом РФФИ в рамках научного проекта № 18-5552006 MHTa, а Дмитриева А.В. — грантом MOST 107-2111-M-008-011.

Список литературы Диамагнитные плазмоиды как составная часть диамагнитных структур медленного солнечного ветра и их воздействие на магнитосферу Земли

- 1. Еселевич М.В., Еселевич В.Г. Фрактальная структура гелиосферного плазменного слоя на орбите Земли // Геомагнетизм и аэрономия. 2005. Т. 45, № 3, С. 347-358.

- 2. Еселевич М.В., Еселевич В.Г. Проявление лучевой структуры пояса корональных стримеров в виде резких пиков концентрации плазмы солнечного ветра на орбите Земли // Геомагнетизм и аэрономия. 2006. Т. 46, № 6. С. 811-824.

- 3. Пархомов В.А., Бородкова Н.Л., Дмитриев А.В. и др. Роль скачков давления солнечного ветра в процессах инициации и управления магнитосферной суббурей // Солнечно-земная физика. 2011. Вып. 18. С. 109-122.

- 4. Пархомов В.А., Бородкова Н.Л., Еселевич В.Г., Еселевич М.В. Резкие изменения концентрации в спорадическом солнечном ветре и их воздействие на магнитосферу Земли // Косм. иссл. 2015. Т. 53, № 6. С. 449-453. DOI: 10.7868/S002342061505009X.

- 5. Пархомов В.А., Бородкова Н.Л., Еселевич В.Г. и др. Особенности воздействия диамагнитной структуры солнечного ветра на магнитосферу Земли // Солнечно-земная физика. 2017. Т. 3, вып. 4. С. 47-62. DOI: 10.12737/szf-34201705.

- 6. Borrini G., Wilcox J.M., Gosling J.T., et al. Solar wind helium and hydrogen structure near the heliospheric current sheet; a signal of coronal streamer at 1 AU // J. Geophys. Res. 1981. V. 86. P. 4565.

- 7. Bostick W.H. Experimental study of ionized matter projected across a magnetic field // Phys. Rev. 1956. V. 104. P. 292-299.

- 8. Eselevich V.G., Fainshtein V.G. The heliospheric current sheet (HCS) and high-speed solar wind: interaction effects // Planetary Space Sci. 1991. V. 39. P. 737-744.

- 9. Eselevich V.G., Fainshtein V.G. On the existence of the heliospheric current sheet without a neutral line // Planetary Space Sсi. 1992. V. 40. P. 105.

- 10. Eselevich M.V., Eselevich V.G. The double structure of the coronal streamer belt // Solar Phys. 2006. V. 235, iss. 1-2. P. 331-344.

- 11. Eselevich V.G., Fainshtein V.G., Rudenko G.V. Study of the structure of streamer belts and chains in the solar corona // Solar Phys. 1999. V. 188. P. 277.

- 12. Eselevich M., Eselevich V., Fujiki K. Streamer belt and chains as the main sources of quasi-stationary slow solar wind // Solar Phys. 2007. V. 240. P. 135-151. DOI: 10.1007/s11207-006-0197-z.

- 13. Ivanov K., Bothmer V., Cargill P.J., et al. Subsector structure of the interplanetary space // Proc. The Second Solar Cycle and Space Whether Euroconference. Vicvo Equense, Italy. 2002. P. 317.

- 14. Karlsson T., Brenning N., Nilsson H., et al. Localized density enhancements in the magnetosheath: Three-dimensional morphology and possible importance for impulsive penetration // J. Geophys. Res. 2012. V. 117, N A03227. DOI: 10.1029/ 2011JA017059.

- 15. Karlsson T., Kullen А., Liljeblad E., et al. On the origin of magnetosheath plasmoids and their relation to magnetosheath jets // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2015. V. 120, iss. 9. P. 7390-7403. DOI: 10.1002/2015JA021487.

- 16. Keika K., Nakamura R., Baumjohann W., et al. Substorm expansion triggered by a sudden impulse front propagating from the dayside magnetopause // J. Geophys. Res. 2009. V. 114, N A00C24. DOI: 10.1029/2008JA013445.

- 17. King J.H., Papitashvili N. One min and 5-min solar wind data sets at the Earth’s bow shock nose // One min and 5-min solar wind data sets at the Earth’s bow shock nose. URL: https://omniweb. gsfc.nasa.gov/html/HROdocum.html. Joe King and Natalia Papitashvili, GSFC/SPDF and ADNET Systems, Inc. (accessed January 16, 2019).

- 18. Korzhov N.P. Large-scale three-dimensional structure of the interplanetary magnetic field // Solar Phys. 1977. V. 55. P. 505.

- 19. Kozyra J.U., Liemohn M.W., Cattell C., et al. Solar filament impact on 21 January 2005: Geospace consequences // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2013. V. 119. P. 5401-5448. DOI: 10.1002/ 2013JA019748.

- 20. Lyons L.R., Lee D.-Y., Wang C.-P., Mende S.B. Global auroral responses to abrupt solar wind changes: Dynamic pressure, substorm, and null events // J. Geophys. Res. 2005. V. 110, N A08208. DOI: 10.1029/2005JA011089.

- 21. Parkhomov V.А., Borodkova N.L., Eselevich V.G., et al. Solar wind diamagnetic structures as a source of substorm-like disturbances // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2018. V. 181. P. 55-67. DOI: 10.1016/j.jastp.2018.10.010.

- 22. Svalgaard L.J., Wilcox W., Duvall T.L. A model combining the solar magnetic field // Solar Phys. 1974. V. 37. P. 157.

- 23. Troshichev O.A., Kan Liou, Stauning Peter, Reeves G. Saw-tooth substorms: inconsistency of repetitive bay-like magnetic disturbances with behavior of aurora // Adv. Space Res. 2011. V. 47, N 4. P. 702-709. DOI: 10.1016/j.asr.2010.09.026.

- 24. Troshichev O.A, Janzhura A. Space Weather Monitoring by Ground-Based Means: PC Index. Springer Verlag, 2012. 287 p. DOI: 10.1007/978-3-642-16803-1.

- 25. Wang Y.M., Sheeley N.R., Rich N.B. Coronal pseudostreamers // Astrophys. J. 2007. V. 685. P. 1340.

- 26. Winterhalter D., Smith E. J., Burton M.E., Murphy N. The heliospheric plasma sheet // J. Geophys. Res. 1994. V. 99. P. 6667.

- 27. Zhou X., Tsurutani B.T. Interplanetary shock triggering of nightside geomagnetic activity: Substorms, pseudobreakups, and quiescent events // J. Geophys. Res. 2001. V. 106. P. 18,957.

- 28. URL: http://wso.stan-ford.edu (дата обращения 12 августа 2019 г.).

- 29. URL: http://bdm.iszf.irk.ru (дата обращения 10 августа 2019 г.).

- 30. URL: http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/eval2.cgi (дата обращения 12 августа 2019 г.).