Дидактическая система подготовки учителей безопасности жизнедеятельности в педагогическом вузе

Автор: Банников В.А.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Образование и педагогика

Статья в выпуске: 6 (6), 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена разработке и внедрению дидактической системы профессиональной подготовки будущих учителей безопасности жизнедеятельности. Раскрывает первоочередные решения наиболее общих теоретико-методологических проблем, определяющих долговременную стратегию развития высшего педагогического образования в сфере безопасности жизнедеятельности. Раскрыты средства достижения целей дидактической системы, организация учебного процесса, содержание учебного материала, разнообразные формы и средства организации учебно-познавательной деятельности с применением различных методов и комплекса материальных средств.

Дидактическая система, профессиональная подготовка, безопасность жизнедеятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/140266879

IDR: 140266879

Текст научной статьи Дидактическая система подготовки учителей безопасности жизнедеятельности в педагогическом вузе

Широкий круг исследовательских и опытно-экспериментальных задач, связанных с разработкой и внедрением дидактической системы профессионально-предметной подготовки будущих учителей безопасности жизнедеятельности (далее - БЖД), требует первоочередного, опережающего решения наиболее общих теоретико-методологических проблем, определяющих долговременную стратегию развития высшего педагогического образования.

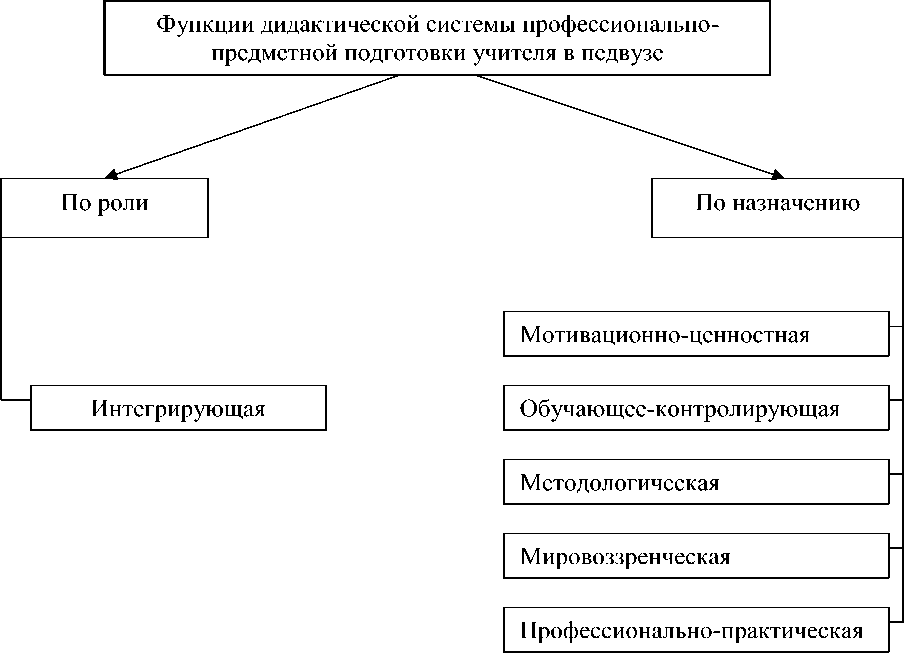

Они располагаются в определенной иерархической последовательности, затрагивая вопросы социально-экономического, философского, научно-технического, психолого-педагогического, дидактического, методического и организационно-управленческого характера. В каждом из них возможна и необходима организация специальных прогностических исследований, охватывающих, в свою очередь, важнейшие направления развития дидактической системы профессионально-предметной подготовки будущих учителей как подсистемы высшего педагогического образования. Среди дидактических систем в настоящее время выделяют системы развивающего обучения Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, М.М. Махмутова, П.М. Эрдниева, П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, Л.Н. Ланды, П.И. Третьякова и др. В современной практике используются как традиционные, так и инновационные дидактические системы. Суть их заключается в перестановке акцентов ее составляющих. Специфической особенностью профессионально-предметной подготовки является ее интегрирующий характер. Именно эта часть подготовки «отвечает» за объединение результатов всех других элементов профессиональной подготовки -общекультурных, специально-предметных, психолого-педагогических и иных в единое целое. Именно здесь происходит преобразование результатов предметного обучения в вузе в готовность к профессиональной деятельности будущего учителя. К функциям дидактической системы профессиональнопредметной подготовки учителя в педагогическом вузе можно отнести следующие (см. рис.1):

-

• интегрирующая функция - интеграция результатов изучения дисциплин предметной подготовки и других направлений профессиональной подготовки (общекультурной, психолого-педагогической, специальнопредметной и др.);

-

• мотивационно-ценностная функция - формирование направленности личности будущего учителя на творческое осуществление своей профессиональной деятельности;

-

• обучающе-контролирующая функция - формирование необходимого комплекса профессионально-методических и методологических знаний и умений для творческого осуществления профессиональной деятельности учителя;

-

• мировоззренческая функция - формирование самосознания будущего учителя;

-

• профессионально-практическая функция - формирование опыта практической профессиональной деятельности учителя;

-

• преобразующая функция - преобразование результатов предметной подготовки в вузе в средства профессиональной деятельности учителя.

Кроме того функции дидактической системы профессионально– предметной подготовки учителя в педвузе можно определить по их роли и назначению.

Рис. 1. Функции дидактической системы профессионально-предметной подготовки учителя.

Любая система характеризуется рядом качеств: компонентным составом, структурностью, наличием системообразующего фактора, целостностью, иерархичностью, взаимосвязями между элементами внутри системы и между системой и внешней средой, множественностью описания, наличием управляющих элементов. Поэтому, вторым этапом исследования системного объекта является определение его состава, структуры и организации элементов, обнаружение ведущих взаимодействий между ними. Это осуществляется посредством структурного анализа, результаты которого синтезируются в структурной модели рассматриваемого объекта. В качестве модели системного объекта может выступать некоторая схема, которая в специфической форме изображает строение объекта. Как было отмечено выше, общая структура системы включает в себя такие элементы как: цели обучения, средства достижения целей (содержание обучения, формы обучения, методы обучения, средства обучения), результат. Эти элементы, в свою очередь, рассматриваются с системных позиций как подсистемы более низкого уровня, отражающие ее иерархичность. Однако использование различных оснований для анализа позволяет получить несколько возможных моделей (проявление множественности описания), раскрывающих свойства объекта с различных точек зрения. Так с позиций форм организации учебного процесса рассматриваемая система профессионально-предметной подготовки реализуется в формах лекционных занятий, семинарско- практических занятий, лабораторных занятий, педагогических практик, индивидуальных учебно-исследовательских работ. С позиций управления учебно-методической деятельностью студентов, как считает В.И. Земцова, компонентами системы будут: «целеполагание - ориентация на модель специалиста - ранжирование и адресация - реализация - обобщение и анализ» [1].

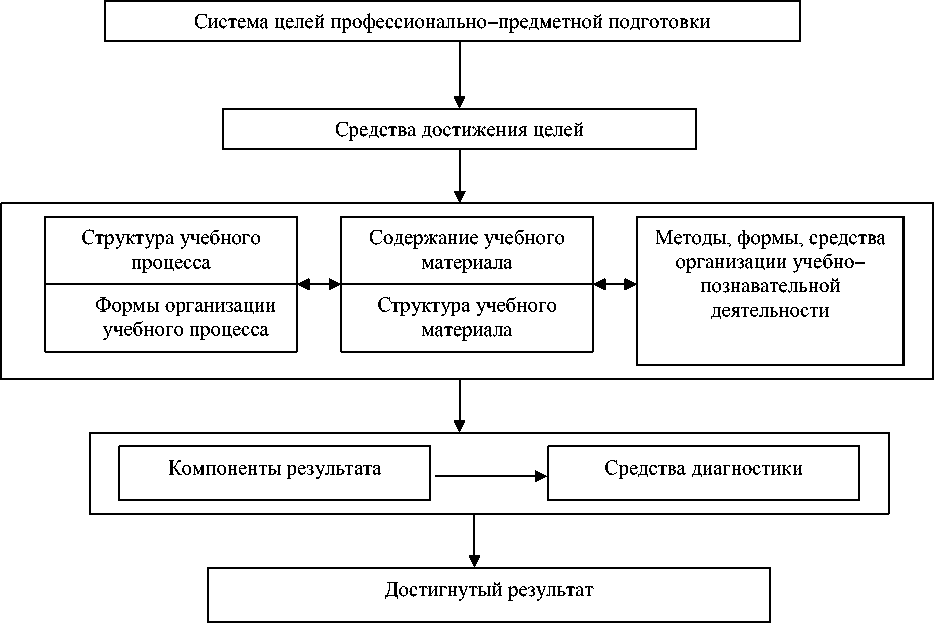

С позиций личностного подхода исполнение любой деятельности невозможно вне сформированной определенным образом ценностноориентационной сферы личности. Поэтому операционный комплекс целей должен быть дополнен целями формирования качеств личности: направленность, мышление, самосознание. И, наконец, рассмотрение профессионально-предметной деятельности учителя требует уточнения состава целей: операциональные компоненты (виды деятельности, знания, умения) должны быть сформированы на уровнях, обеспечивающих возможность их творческого применения, дополнены компонентами, отражающими методологию деятельности учителя; ценностноориентационные компоненты также должны отражать направленность будущего учителя на осуществление профессиональной деятельности, соответствующее мышление и самосознание. Более подробно структура схемы разработанной дидактической системы подготовки учителя БЖД представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структурно-функциональная схема дидактической системы профессионально-предметной подготовки будущего учителя БЖД

Средствами достижения целей дидактической системы являются определенным образом построенный учебный процесса, содержание учебного материала, разнообразные формы и средства организации учебнопознавательной деятельности с применением различных методов и комплекса материальных средств. Разделение структур содержания учебного материала и учебного процесса обусловлено тем, что первая отражает определенный уровень обобщенности соответствующего научного знания, заложенного в содержание учебного материала, а вторая отражает структуру организации учебно-познавательной деятельности. Данные структуры не обязаны совпадать.

В рассматриваемом нами аспекте структура содержания учебного материала традиционных курсов предметной подготовки в педагогических вузах соответствует обобщенности научного знания на понятийном уровне. Вариант структурирования содержания преподавания на теоретическом уровне (соответственно структуре научной теории) предложен в исследовании Ю.А. Саурова [2]. В этом варианте основание методики преподавания составляют элементы теории учения, преподавания и воспитания, экспериментальные данные, факты и тенденции современного состояния и истории развития науки. Ядро составляют цели и задачи обучения, общие принципы, закономерности, методы и основные понятия. Выводами являются различные методические системы, программы, построения. Описанные в данном разделе требования к определению элементов дидактической системы, реализующих основные принципы системного, деятельностного, личностного подходов в обучении, теории формирования и развития творческой личности в обобщенном виде представлены в таблице.

Таблица.

Требования к определению элементов дидактической системы профессионально-предметной подготовки учителя

|

Элемент системы |

Требования |

|

|

Цели |

|

|

|

Средства |

Содержание обучения |

|

|

Учебный процесс |

• Структурирования процесса обучения в соответствии со структурой и цикличностью процесса познания |

|

|

• Обеспечения этапности в формировании опыта профессиональной и исследовательской деятельности |

||

|

Организация учебнопознавательной деятельности |

|

|

|

Результат |

Компонентный состав |

|

|

Процедуры диагностики |

•Поэлементный, пооперационный, уровневый анализ • Диагностика в деятельности |

Дидактическая стратегия учитывает направленность обучения на духовные ценности цивилизации и культуру народа, интеграцию образования, воспитывающий и развивающий характер обучения, стиль педагогического взаимодействия, единые дидактические требования, тенденции развития дидактической системы [3]. Именно в дидактической системе происходит формирование готовности будущего учителя к осуществлению профессиональной деятельности учителя предметника по обучению, воспитанию и развитию учащихся средствами своего предмета. Поскольку понятие «готовность» раскрывается через ряд компонентов, то и основная функция может быть соответственно детализирована. Необходимым и наиболее важным компонентом системы является содержание образования, в частности, содержание предметной подготовки. Поэтому построение содержания предметного образования всегда было и остается серьезной проблемой как средней общеобразовательной и профессиональной школ, так и высших учебных заведений. «Безопасность жизнедеятельности» – это один из основных предметов в вузе, непосредственно, конкретно ставящий перед собой практические воспитательно-образовательные цели в максимальной степени отвечающие требованиям выполнения таких актуальнейших, острейших социальных задач как сохранение здоровья и защита жизни.

Формирование профессиональной готовности будущих учителей БЖД обеспечивается функционированием в учебно-воспитательном процессе вуза целостной системы подготовки, включающей в качестве основных компонентов следующие блоки: блок общих гуманитарных, социальноэкономических и естественнонаучных дисциплин; блок психологопедагогических и методических дисциплин; блок общепрофессиональных дисциплин; блок дисциплин дополнительной специальности; педагогические и технологические практики; систему учебного проектирования. Этим умозаключением мы хотим подчеркнуть глубину интегративности подготовки учителя БЖД. Функции каждого из этих компонентов определяются по их связи с целью подготовки. Целью подготовки является: формирование у студентов педагогических вузов необходимой системы взглядов в области безопасности жизнедеятельности при подготовке к профессиональной деятельности. В свою очередь, согласно этим функциям определяются структура образовательного процесса, содержание обучения, формы и методы каждого компонента. Для организации учебного процесса необходимо хорошо знать те структурные компоненты, из которых он состоит. С этой точки зрения в обучении, как и во всякой человеческой деятельности вообще, обычно выделяют следующие структурные компоненты: целевой, потребностно-мотивационный, содержательный, деятельностно-операционный, эмоционально-волевой, контрольно регулировочный и оценочно-результативный.

Процесс обучения рассматривается в дидактике как деятельность и потому в нем четко просматриваются:

-

– анализ исходной ситуации,

-

– определение и постановка цели обучения и принятие ее обучающимися;

-

– планирование работы, отбор содержания и средств достижения цели;

-

– предъявление нового фрагмента учебного материала разными способами и его осознанное восприятие;

-

– исполнение обучающих и учебных операций, организация учебной работы (организация и самоорганизация обучающихся при применении, нового учебного материала до оптимального его уровня в данных условиях);

-

– организация обратной связи, контроль и корректирование работы по усвоению содержания материала и самоконтроль;

-

– анализ и самоанализ, оценка результатов обучения;

-

– подготовка и самостоятельная работа в школе.

Такова структура процесса обучения в его теоретическом представлении. В реальной педагогической действительности процесс обучения носит цикличный характер. Каждый дидактический цикл процесса обучения представляет собой функциональную систему, основанную на совместной работе всех его звеньев и служащую для предъявления обучающимся учебного материала. Систематизирующими понятиями процесса обучения как системы выступают цель обучения, деятельность по преподаванию, деятельность по учению и результат. Переменными составляющими этого процесса выступают средства управления. Они включают содержание учебного материала, методы обучения, материальные средства обучения (наглядные, технические, учебники, учебные пособия и др.), организационные формы обучения как процесса и учебной деятельности учащихся. Целью подготовки является формирование у студентов педагогических вузов необходимой системы взглядов в области БЖД (знаний, умений и отдельных навыков) при подготовке их к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера в повседневной жизни и процессе профессиональной деятельности учителя. На пути к достижению этой цели необходимо решить ряд образовательных и организационных задач, сформулированных нами исходя из разработанного содержания подготовки студентов:

-

- определение в современных условиях роли предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в развитии личности учащихся в школе, подготовке их к реальной жизни и профессиональной деятельности;

-

- получение знаний по действиям в чрезвычайных ситуациях, возникающих в повседневной жизни, а также природного и техногенного происхождения; по современным средствам поражения и способам защиты от них;

-

- формирование устойчивых убеждений, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности;

-

- выработка умения распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания человека и определять способы защиты от них.

В настоящее время в российском образовании предпринимаются попытки по новому определить как роли преподавателей и учащихся, так и процессы их взаимодействия в ходе обучения. Изменяется, трансформируясь от внешней к внутренней, мотивация учащихся, и перед учителями встает задача: быть готовыми к мотивированию учащихся к учебе, овладевая новыми методологическими средствами. Эта проблема особенно актуальна для будущих учителей в процессе подготовки к профессиональной деятельности с учетом возможности возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций различного характера.

Сложившуюся систему подготовки учителей в педагогических вузах необходимо изменить таким образом, чтобы главным и для студентов и для преподавателей стала внутренняя мотивация. Мотивирующими факторами для студентов должны стать стремление к знаниям в области безопасности жизнедеятельности и потребность в самореализации при изучении дисциплин в области безопасность жизнедеятельности, а цели учебы должны превратиться во внутренние: получение новых знаний, навыков и методов, позволяющих организовывать и применять их на практике при осуществлении профессиональной деятельности. Задача состоит в том, чтобы помочь студентам преодолеть разрыв между тем, что они знают о создании безопасных условий в повседневной жизни и профессиональной деятельности, и тем, что хотят знать, отвечать на их вопросы и удовлетворять потребности в новых знаниях.

Начиная работу со студентами на исходном текущем уровне, необходимо стимулировать их самосовершенствование и самореализацию в области БЖД, развивать способности и вырабатывать у студентов безопасное мышление, т.е. сформировать у них общую культуру безопасности. При подготовке учителей в области БЖД необходимо разрабатывать такие виды обучения, с помощью которых они приобретают новые умения и навыки, а не только способность к выполнению задания. Процесс развития предполагает сотрудничество между всеми участниками образовательного процесса. Чрезвычайно важно, чтобы преподаватель был заинтересован в получении от студентов разумного вопроса или собственного суждения, нежели «правильного» ответа, выслушивал ответ или суждение не для того, чтобы оценить его с точки зрения «верно» или «неверно», а для понимания логики и здравости его аргументов. Обучение в области БЖД должно быть сориентировано на развитие у студентов критического мышления, которое предполагает, что ничто не принимается на веру, каждый учащийся, невзирая на авторитеты, вырабатывает свое мнение в контексте учебной программы специальности «БЖД», что позволит сформировать у них углубленные знания в данной области. Критическое мышление – это способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные подкрепляющие аргументы, принимать независимые, продуманные решения. Процесс обучения состоит из нескольких важных составных частей. Первая из них – оценка готовности студентов и соответствующая корректировка преподавания. Необходимо оценить предыдущий опыт учащихся, а для этого ранее полученные знания и способы обучения в области БЖД должны быть «прозрачными», чтобы лишить силы «передаточный» подход к обучению и способствовать открытости для новых способов обучения в ключе критического мышления, эффективно использовать в дискуссиях, на лабораторно-практических занятиях и внеаудиторных мероприятиях, имеющийся жизненный опыт. Оценив готовность студентов к изучению нового материала, следует принести в соответствие с ней учебные материалы, формы и методы обучения. Оценку, так называемых остаточных знаний, можно осуществлять с помощью опроса.

В процессе подготовки учителей безопасности жизнедеятельности в педагогическом вузе становление личности безопасного типа также способствует четкая организация занятий со студентами, в том числе и внеаудиторных (например: практические занятия в рамках движения «Школа безопасности», участия в студенческом спасательном отряде). Она приучает студентов к рациональному использованию своего учебного времени, современной подготовке к профессиональной деятельности, разумному сочетанию обучения и отдыха, экономии собственной энергии. Впоследствии студент способен эффективно организовать свою самостоятельную подготовку в области БЖД.

Список литературы Дидактическая система подготовки учителей безопасности жизнедеятельности в педагогическом вузе

- Земцова В.И. Теоретические основы методической подготовки учителя физики: Дис. д-ра пед. наук. -СПб., 1995. -310 с.

- Сауров Ю.А. Проблема организации учебной деятельности школьников в методике обучения физике: Дис. д-ра пед. наук. -Киров, 1992. -399 с.

- Вольхин С.Н., Волкова Я.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие.-Тула: Арт-Принт, 2013. -254 с.