Дидактические основы поэтапного формирования технической подготовки по армейскому рукопашному бою в процессе спортивно- патриотической работы с детьми

Автор: Котко В.А.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Профессиональная физическая подготовка учащейся молодежи

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

Многообразие технического арсенала в комплексных единоборствах усложняет процесс подготовки бойцов, особенно в условиях ранней специализации. Методология армейского рукопашного боя, используемая при проведении военно-патриотической работы с детьми, требует коррекции в сторону оптимального распределения учебного материала и логики его закрепления на этапах подготовки с целью обеспечения полноценного усвоения для реализации в меняющихся ситуациях боя.

Многомерная модель деятельности, ранняя специализация, соматическая зрелость, координационная зрелость, сенсомоторная зрелость, базовая техника, базовая подготовка, этапы формирования технико-тактических навыков в разделах боя

Короткий адрес: https://sciup.org/14263775

IDR: 14263775 | УДК: 796.07

Текст научной статьи Дидактические основы поэтапного формирования технической подготовки по армейскому рукопашному бою в процессе спортивно- патриотической работы с детьми

Ранняя специализация в единоборствах, увеличивающая объем и сложность технико-тактического арсенала в комплексных единоборствах [1, 9], привела к феномену массового отсева учащихся в силу их неспособности вынести физиологические нагрузки в энергетическом и сенсомоторном аспекте. Физиологические функциональные нагрузки накладываются на организм раньше их созревания и поэтому «… насильственная стимуляция развития не готовых органов и систем наносит ущерб растущему организму» [12].

Неготовность детской сенсомоторики к усвоению сложнокоординационных действий, помноженных на их реализацию, при постоянной смене ситуаций с нагрузкой, влияющих на механизмы реакции выбора, ведет к неосвоению учебного материала или к энергетическим перегрузкам [4, 10].

Таким образом, раннее включение детей в соревновательный процесс без предварительного овладения техникой и тактикой ее использования является, в конечном итоге, причиной массового отсева [8]. Этот феномен усилился в связи с комплексированием сложнокоординационной деятельности единоборств.

В методологии сложились два основных направления, характеризующиеся отношением к путям формирования желаемого результата в области спорта. Одна методология тяготеет к форсированию спортивного результата, другая – предпочитает спортивную деятельность как демонстрацию эффективности физической культуры.

В этой связи имеет смысл коснуться понятия «базовая техника» (базовые приемы), использование которого провоцирует возникновение проблемы освоения «коронных» приемов [6], ограничение применения которых ведет к перегрузке физиологических функций организма. Кроме того, ставка на владение «коронным» приемом неправомерно лишает учащихся возможности освоить технический арсенал в таком объеме, который впоследствии обеспечил бы формирование оптимального арсенала приемов, необходимых и достаточных для эффективной деятельности в избранном виде единоборств («минимумом технических действий выигрывать в максимуме возможных в бою ситуаций») [15].

На наш взгляд, базовая техника – понятие еще не устоявшееся, и оно имеет свои особенности в каждом виде спорта. Что такое базовая техника бокса? Это вся техника, включающая удары, защиту и др., владение которыми позволяет тактически полноценно использовать их в бою.

Понятие «базовые технико-тактические действия»

[14] еще более усложняет проблему, поскольку «… уточнение объема и содержания базовой техники, с точки зрения биомеханики, ждет своего исследователя» [8]. Другой вопрос – базовая техническая подготовка, базовое обучение технике может трактоваться по-разному. Нам он представляется как процесс, при котором учащийся овладевает специфической для данного вида деятельности техникой на координационном уровне, в полном ее объеме, независимо от того, какой техникой он будет владеть в дальнейшем, по мере роста спортивного мастерства.

В восточных единоборствах техника вначале формируется на координационном уровне и контролируется путем оценки ее демонстрации в стабильных условиях в виде квалификационных «кат». Так, в гимнастике на каждом снаряде демонстрируется комплекс движений, соответствующий программе определенного спортивного разряда. Эти действия по классификации видов спортивной деятельности [12, 16] относятся к программированным, развивающим помимо силы быстроты и выносливости координацию движений.

В традиционном дзюдо усвоенные действия в дальнейшем могут использоваться в условно-контактных ситуациях с привнесением нагрузки на сенсомоторные функции по переработке меняющейся образно двигательной информации на проприоцептивно-моторном и зрительно-моторном уровне в виде – «рандори» [17]. При переходе к конфликтному противодействию (условия спортивных соревнований) реализация техники должна формироваться с учетом управления действиями на психомоторном уровне в условиях психологического стресса [5, 7, 18]. Кроме того, условия спортивной подготовки в регионах России имеют различия, основанные на нервной типологии местного населения [2], что требует возрастного варьирования правил соревнований и подготовки к участию в них. Поэтому методика педагогического контроля, например в спортивном рукопашном бое [5], с преимущественным отслеживанием демонстрационной техники, в южных регионах окажется неэффективной в силу отсутствия повышенной психологической стрессорности. В то же время полное включение всех стрессорных факторов в условия соревнований для детей приводит к высокому травматизму и раннему отсеву.

Если в ударных единоборствах в относительно короткий срок (1-2 года) можно организовать координационную подготовку без привнесения помех (техническая подготовка) и затем прейти к овладению тактикой использования усвоенной техники (техникотактическая подготовка), то в видах спортивной борьбы, где имеет место техника пяти разделов [15], трудно в короткий срок осуществить изучение техники на координационном уровне, без включения динамических и кинематических помех.

В комплексных единоборствах, где к пяти разделам техники борьбы прибавляется еще и ударная техника, во всех этих разделах освоить технику боя без ситуативного компонента (т. е. без соревновательных условий) невозможно, поскольку учащиеся шли на единоборства, а не на имитацию технических действий в единоборствах.

Проблема комплексных единоборств заключается в том, что учебный материал по базовой технике (усваиваемой на уровне демонстрации координационных умений) слишком обширен [1, 9] и его усвоение растягивается на непозволительно длительное время, в то время как необходимо переходить к реализации техники в меняющихся условиях, т. е. к технико-тактической подготовке, усвоение которой контролируется в процессе соревновательной деятельности.

В связи с этими условиями нами был принят поэтапный принцип перехода от усвоения техники на координационном уровне к использованию изученной техники на ситуативном уровне.

С целью эффективного включения в соревновательную деятельность «запоздавших» приемов мы параллельно с проведением соревнований на реализацию основных приемов для этапа, использовали дополнительные попеременно-ролевые соревнования только на использование техники «промежуточных», отдельно изучавшихся положений.

Таким образом, на 1-м году обучения, параллельно с изучением раздела самозащиты без оружия, учащиеся экспериментальных групп осваивали технику борьбы лежа и технику борьбы стоя. При этом отрабатывалась техника ударов на уровне имитации ударов по мишени. В качестве педагогического контроля использовались попеременно-ролевые соревнования [11] с применением бросков и приемов борьбы лежа. Ударная техника оценивалась по количеству оцененных ударов из числа попыток ударов по выставляемым лапам.

На 2-м году обучения к данному перечню добавился учебный материал по технике борьбы в партере (четвереньки) и раздел защиты в ударных единоборствах.

В качестве педагогического контроля для раздела борьбы проводились соревнования с применением бросков, приемов борьбы лежа и в партере. Ударная техника оценивалась в попеременно-ролевых боях с применением одним из бойцов лап и возможностью имитировать ответный удар при ошибке атакующего.

На 3-м году обучения изучались входы в контакт при парировании ударов с последующим использованием бросков и продолжением борьбы лежа.

В качестве педагогического контроля проводились попеременно-ролевые бои с правом одному применять ударную технику, а другому – только вход в контакт и проведение бросков. Использование техники борьбы лежа позволялось обоим.

На 4-м году обучения изучались входы в контакт при парировании ударов и совершенствовалась техника боя в переходных положениях боя, когда один из бойцов находится на колене или в положении лежа, а другой боец – в положении стоя.

Педагогический контроль проводился с применением системы учета количественных показателей соревновательной технико-тактической деятельности в

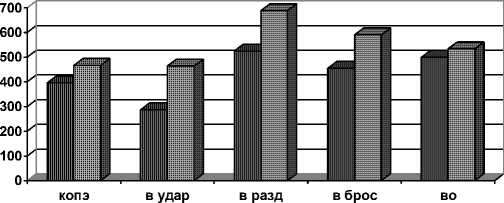

контрольная эксперимент.

КОПЭ – количественный показатель эффективности техники;

В удар – выигрышность по ударной технике;

В разд – выигрышность в разделах боя (удары, броски, болевые приемы, удушения);

ВО – выигрышность общая.

Рис. Сравнительные результаты соревновательной деятельности участников эксперимента по проверке степени эффективности поэтапного усвоения разделов техники армейского рукопашного боя

Таблица

Результаты естественного педагогического эксперимента по проверке степени эффективности экспериментальной программы изучения бросков и сбиваний для армейского рукопашного боя

Дополнительно организовывались попеременноролевые соревнования по использованию техники боя в переходных положениях, в ходе которых один из бойцов (по жребию) занимал положение нижнего, и «неравный» бой начинался по команде.

Результаты соревновательной, технико-тактической деятельности учащихся экспериментальной группы превзошли результаты деятельности участников контрольной группы с высокой степенью статистической вероятности (рис, табл.).

Кроме того, после 4-х лет занятий в контрольных группах осталось 28% учащихся от состава 1-го года обучения, в то время как в контрольных группах осталось 73 % от исходного состава.