Дифферецированный подход к конверсии ритма у пациентов с фибрилляцией и трепетанием предсердий

Автор: Пронин А.Г., Прокопенко А.В., Глухов Д.К.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 6 (54), 2021 года.

Бесплатный доступ

Актуальность купирования пароксизмов фибрилляции и трепетания предсердий определяется огромным количеством пациентов, страдающих данной патологией, и ее рецидивирующим течением.Цель: создать алгоритм лечения пациентов с фибрилляцией и трепетанием предсердий путем сравнения эффективности и безопасности медикаментозной конверсии ритма амиодароном, пропафеноном, прокаинамидом, ниферидилом и электроимпульсной терапии.Материал и методы. 299-ти пациентам была проведена конверсия ритма сердца. В качестве препарата для терапии у 93-х пациентов использовался амиодарон, у 34-х пациентов - пропафенон, у 52-х - прокаинамид, у 50-ти - ниферидил, 70-ти пациентам была проведена электроимпульсная терапия. Проведен сравнительный анализ для установления эффективности и безопасности конверсии ритма сердца этими методами.Результаты. Установлена эффективность купирования фибрилляции предсердий при помощи электроимпульсной терапии, пропафенона, ниферидила, прокаинамида и амиодарона, которая составляет 90,3 %, 82,4 %, 77,4 %, 72,5 % и 70,5 % соответственно. Также установлено, что для купирования трепетания предсердий наиболее целесообразно применение электроимпульсной терапии и ниферидила, в результате чего восстановление синусового ритма происходит в 94,4 % и 78,9 % соответственно, против 58,3 % и 26,7 % пациентов, получавших прокаинамид и амиодарон соответственно. Часто при применении ниферидила по сравнению с пациентами других групп развивались желудочковая экстрасистолия и удлинение интервала QTс при электрографии. Также у этих пациентов незначительно чаще регистрировались желудочковая тахикардия, в том числе по типу «пируэт», синоатриальная блокада, AV-блокада различных степеней.Выводы. При купировании фибрилляции предсердий различий между медикаментозными препаратами не установлено, а конверсию ритма при трепетании предсердий лучше проводить при помощи ниферидила или электроимпульсной терапии.

Медикаментозная конверсия ритма сердца, фибрилляция предсердий, трепетание предсердий, ниферидил

Короткий адрес: https://sciup.org/143178370

IDR: 143178370 | УДК: 616.12-008.313.2-085:615.22 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2021.6.CLIN.1

Текст научной статьи Дифферецированный подход к конверсии ритма у пациентов с фибрилляцией и трепетанием предсердий

УДК 616.12-008.313.2-085:615.22

Cite as: Pronin A.G., Prokopenko A.V., Glukhov D.K. Differentiated approach to rhythm conversion in patients with atrial fibrillation and flutter. Bulletin of the Medical Institute “REAVIZ”. Rehabilitation, Doctor and Health. 2021;11(6):42-50.

Фибрилляция и трепетание предсердий относятся к числу наиболее распространенных аритмий, которые встречается у 2–3 % взрослого населения в общей популяции [1–3]. В России фибрилляцией предсердий страдают около 2,3 млн человек. Фибрилляция предсердий встречается в 8–9 раз чаще, чем трепетание [4–6].

Как и многие другие виды аритмий, фибрилляция и трепетание предсердий протекают с рецидивированием пароксизмов, которые требуют принятия решения о выборе тактики лечения [7–9]. В настоящее время восстановление синусового ритма проводится медикаментозно или при помощи электроимпульсной терапии [6].

В России наиболее широко для медикаментозной конверсии ритма используются амиодарон, пропафенон, рефралон и все реже прокаинамид. Эффективность этих препаратов для восстановления синусового ритма приблизительно одинакова и составляет 70–90 %, а для электроимпуль-сной терапии 85–95 % [3, 11–13].

Однако, каждый их этих методов имеет свои особенности. Так, при медикаментозной конверсии амиодароном эффект обычно развивается не быстро, через 12–24 часа, не выражена, всего 25 %, эффективность при купировании трепетания предсердий, а также при длительном применении может развиваться экстракар-диальное токсическое поражение [7, 14].

При использовании пропафенона зачастую эффект наступает быстрее, чем при использовании амиодарона, как правило, пароксизмы купируются в течение 30 минут – 2 часов после введения препарата [10]. Од- нако его можно применять только у пациентов без ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, структурной патологии сердца, тяжёлой бронхиальной астмы. Пропафенон малоэффективен в отношении трепетания предсердий, более того, сам может вызывать трансформацию фибрилляции в трепетание предсердий [12].

Прокаинамид и ниферидил – препараты с наиболее быстрым наступлением восстановления синусового ритма, в среднем через 15–30 минут после введения [3, 9, 11]. Оба препарата, по сравнению с предыдущими, обладают большей эффективностью при купировании пароксизмов трепетания предсердий [3, 11]. Однако, проарит-могенный эффект у прокаинамида и нифе-ридила более выражен, чем у амиодарона и пропафенона [3, 9].

Применение электроимпульсной терапии для купирования фибрилляции и трепетания предсердий является наиболее эффективным и безопасным методом. Однако, требуется применение седативных препаратов или наркоза, которые негативны, особенно для пожилых пациентов [6].

Поиск наиболее эффективного и безопасного варианта купирования пароксизмов фибрилляции и трепетания остается актуальной проблемой современной медицины. Продолжаются попытки создания универсального антиаритмического препарата с высоким уровнем эффективности и минимальными побочными эффектами [13, 15].

Цель исследования: создать алгоритм лечения больных с фибрилляцией и трепетанием предсердий путем сравнения эффективности и безопасности медикаментозной конверсии ритма амиодароном, пропафеноном, прокаинамидом, нифери-дилом и электроимпульсной терапии.

Задачи исследования:

-

1. Установить эффективность амиодарона, пропафенона, прокаинамида, рефра-лона, ниферидила и электроимпульсной

-

2. Определить безопасность и наиболее частые осложнения при использовании амиодарона, пропафенона, прокаинамида, рефралона, ниферидила и электроимпульс-ной терапии для купирования пароксизмов фибрилляции и трепетания предсердий.

-

3. Путем обобщения полученных данных создать алгоритм выбора терапии у пациентов с фибрилляцией и трепетанием предсердий.

терапии для купирования пароксизмов фибрилляции и трепетания предсердий.

Материалы и методы

В исследование были включены 299 пациентов, находившихся на стационарном лечении с 2017 по 2021 гг. по поводу фибрилляции и трепетания предсердий, которым проводилась попытка медикаментозной конверсии ритма препаратами амиодарон, пропафенон, прокаинамид, рефралон, ниферидил или электроимпуль-сная терапия. Выбор варианта терапии определялся лечащим врачом с учетом клинической ситуации и сопутствующей патологии, а также отсутствия противопоказаний для применения сравниваемых препаратов, указанных в аннотациях к данным препаратам.

Все пациенты, в зависимости от метода конверсии ритма, были разделены на группы:

-

• Электроимпульсная терапия (ЭИТ) была проведена 70-ти пациентам. Мужчин было 46, женщин – 24. Возраст пациентов колебался от 26 до 72 лет, средний возраст составил 66,5 ± 9,66 года. У 52 (74,29 %) пациентов была фибрилляция предсердий, у 18 (25,71 %) – трепетание.

-

• Медикаментозная конверсия ритма сердца амиодароном проводилась 93-м пациентам. Мужчин было 60, женщин – 33. Возраст пациентов колебался от 26 до 80 лет, средний возраст – 58,9 ± 14,1 года. Фибрилляция предсердий была у 78 (83,9 %) пациентов, трепетание – у 15 (16,1 %). Препарат вводился путем внутривенной инфузии до 1200 мг в сутки до 48 часов от момента развития нарушения ритма сердца.

Введение прекращали в случае восстановления синусового ритма или возникновения побочных эффектов.

-

• Пациенты, которым проводилась медикаментозная конверсия ритма сердца пропафеноном, составили 34 человека. Мужчин было 15, женщин – 19. Возраст пациентов колебался от 22 до 52 лет, средний возраст – 42,4 ± 7,6 года. У всех пациентов была фибрилляция предсердий. Для лечения пациентов с трепетанием предсердий данный препарат не применялся ввиду вероятности развития усугубления проведения до 1:1 или 1:2. Препарат вводился внутривенно из рассчета 1–2 мг/кг в/в за 10 минут. Максимальная суточная доза 560 мг. Введение прекращали в случае восстановления синусового ритма или возникновения побочных эффектов.

-

• Лечение прокаинамидом проводилось 52-м пациентам. Мужчин было 29, женщин – 23. Возраст пациентов колебался от 43 до 84 лет, средний возраст – 63,8 ± 11,2 года. Из них фибрилляция предсердий была у 40 (76,9 %) пациентов, трепетание – у 12 (23,1 %). Препарат вводился внутривенно от 100 до 500 мг со скоростью 25–50 мг/мин., под контролем АД и ЭКГ до купирования пароксизма. Через 1 ч (при отсутствии эффекта) еще 0,5 г и далее каждые 2 ч по 0,5–1 г (до купирования пароксизма). Высшая суточная доза – 3 г.

-

• Ниферидил применялся для купирования пароксизма у 50-ти пациентов. Мужчин было 36, женщин – 14. Возраст пациентов колебался от 29 до 72 лет, средний возраст составил 58,8 ± 9,7 года. Фибрилляция предсердий была у 31 (62 %) пациента, трепетание – у 19 (38 %). Препарат применяли в стартовой дозе 10 мкг на 1 кг массы тела в течение 3–5 минут. При сохранении аритмии в течение 15 минут проводились еще два повторных введения в той же дозировке и времени введения. Вторую и третью дозы ниферидила применяли только при неэффективности предыдущих. Введение прекращали в случае вос-

- становления синусового ритма или возникновения побочных эффектов.

Всем пациентам перед началом терапии выполняли общеклинические и биохимические исследования крови, ЭКГ, ЭхоКГ, при необходимости чреспищеводное ЭхоКГ. Медикаментозную кардиоверсию и последующее динамическое наблюдение в течение 24 часов проводили в условиях реанимационного отделения под контролем ЭКГ. При отсутствии эффективности проводимой медикаментозной терапии выполнялась электроимпульсная терапия.

Критерием эффективности используемых методов служило восстановление синусового ритма. Критерием безопасности – отсутствие проаритмогенных эффектов, таких как: брадикардии с частотой сокращения желудочков менее 50 в минуту; увеличение количества желудочковых экстрасистол; устойчивая или неустойчивая желудочковая тахикардия, в том числе по типу «пируэт»; появление признаков нарушений проводимости сердца (синоатриальная блокада, AV-блокада различных степеней); удлинение периода реполяризации желудочков сердца (интервала QTc на ЭКГ).

Результаты исследования

На фоне проводимой терапии, направленной на конверсию ритма сердца, восстановление синусового ритма в порядке убывания эффективности было следующим: у 91,4 % пациентов с проведенной ЭИТ, у 82,4 % пациентов, получавших пропафе-нон, у 78 % – ниферидил, у 69,2 % – прокаинамид, у 63,4 % – амиодарон. Таким образом, было установлено, что по своей эффективности ЭИТ имеет превосходство над прокаинамидом (р < 0,01) и над амиодароном (р < 0,01). А при определении эффективности сравниваемых антиаритмических препаратов статистически значимое (р = 0,04) преимущество имеет только пропафенон над амиодароном.

При проведении сравнительного анализа частоты купирования пароксизма фибрилляции предсердий было установле- но, что ЭИТ, при котором восстановление происходило у 90,3 % пациентов, был статистически значимо эффективнее амиодарона, прокаинамида, у которых купирование фибрилляции предсердий отмечалось у 70,5 % и 72,5 % (р < 0,01, р = 0,03) соответственно. Не установлено различий между проведением ЭИТ и купированием пароксизма фибрилляции предсердий про-пафеноном или ниферидилом, при применении которых отмечалось восстановление синусового ритма в 82,4 % и 77,4 % случаев (р = 0,09 и р = 0,02) соответственно. При сравнении медикаментозных препаратов между собой значимых различий не установлено.

Было установлено, что наиболее эффективными для купирования трепетания предсердий являются электроимпульсная терапия и ниферидил, у которых восстановление синусового ритма отмечалось в 94,4 % и 78,9 % соответственно, против 58,3 % пациентов, получавших прокаинамид (р = 0,02 и р = 0,26 соответственно), и 26,7 % – амиодарон (р < 0,01 и р < 0,01).

Установлено, что среди пациентов с трепетанием предсердий, которым проводилась медикаментозная конверсия синусового ритма ниферидилом, у которых синусовый ритм был восстановлен, превалировала тахисистолия с частотой сокращения желудочков более 100 ударов в минуту (73,6 %), а у пациентов той же группы, у которых восстановления синусового ритма не наступило, была нормосистолия с частотой сокращения желудочков до 90 ударов в минуту. Такая же зависимость отмечалась и в группе пациентов, получавших прокаинамид. Так, восстановление синусового ритма регистрировалось у 78 % пациентов с частотой желудочковых сокращений более 100 ударов в минуту и у 22 % пациентов с частотой сокращения желудочков менее 100 ударов в минуту.

У пациентов с трепетанием предсердий, которым проводилась ЭИТ или получавших другие медикаментозные препараты, восстановление или не восстановление синусового ритма от частоты сокращения желудочков не зависело.

После проведения медикаментозной конверсии ритма устойчивый синусовый ритм был у всех пациентов, которые получали ниферидил или кордарон. У 3,1 % пациентов, которым проводилось лечение при помощи ЭИТ, и у 4 % пациентов, получавших прокаинамид, в течение 30 минут отмечен рецидив фибрилляции предсердий.

После восстановления синусового ритма развитие брадикардии с частотой сокращения желудочков менее 60 в минуту отмечалось статистически достоверно чаще у пациентов, получавших амиодарон (35,4 %) и ниферидил (32 %), по сравнению с пациентами, которым лечение проводилось прокаинамидом (3,8 %), пропафено-ном (3,5 %) или при помощи ЭИТ (5,7 %). При этом во всех группах у пациентов с трепетанием предсердий в 2,5–3 раза чаще регистрировалось данное состояние, чем у пациентов с мерцанием предсердий.

Частая желудочковая экстрасистолия по типу би-, три- или квадригеминии возникала после введения препарата у 56 % пациентов в группе ниферидила, у 3,8 % пациентов в группе прокаинамида и у 2,9 % пациентов, которым была проведена ЭИТ (р < 0,01). Данное осложнение в 85,7 % случаев полностью регрессировало в течение последующих двух часов.

Такие грозные нарушения ритма как развитие желудочковой тахикардии, в том числе по типу «пируэт», появление признаков нарушений проводимости сердца (синоатриальная блокада, AV-блокада различных степеней) встречались ненамного чаще у пациентов, которым проводилось лечение ниферидилом, по сравнению с другими группами препаратов (табл. 1).

При сравнении средних значений интервалов QRS, QT по данным ЭКГ до конверсии ритма у пациентов сравниваемых групп статистически достоверной разницы получено не было. При оценке этих же интервалов в сравниваемых группах после восстановления синусового ритма, было установлено, что ни один из них не изменялся при проведении ЭИТ. А при сравнении ЭКГ показателей после проведения медикаментозной конверсии ритма сравниваемыми препаратами обращает на себя внимание статистически значимое увеличение интервала QTс у пациентов получавших ниферидил, в среднем 0,08 ± 0,08 мс, по сравнению с амиодароном, пропафеноном и прокаинамидом, в среднем 0,04 ± 0,01 мс, 0,03 ± 0,04 мс и 0,05 + 0,01 мс соответственно (р < 0,01).

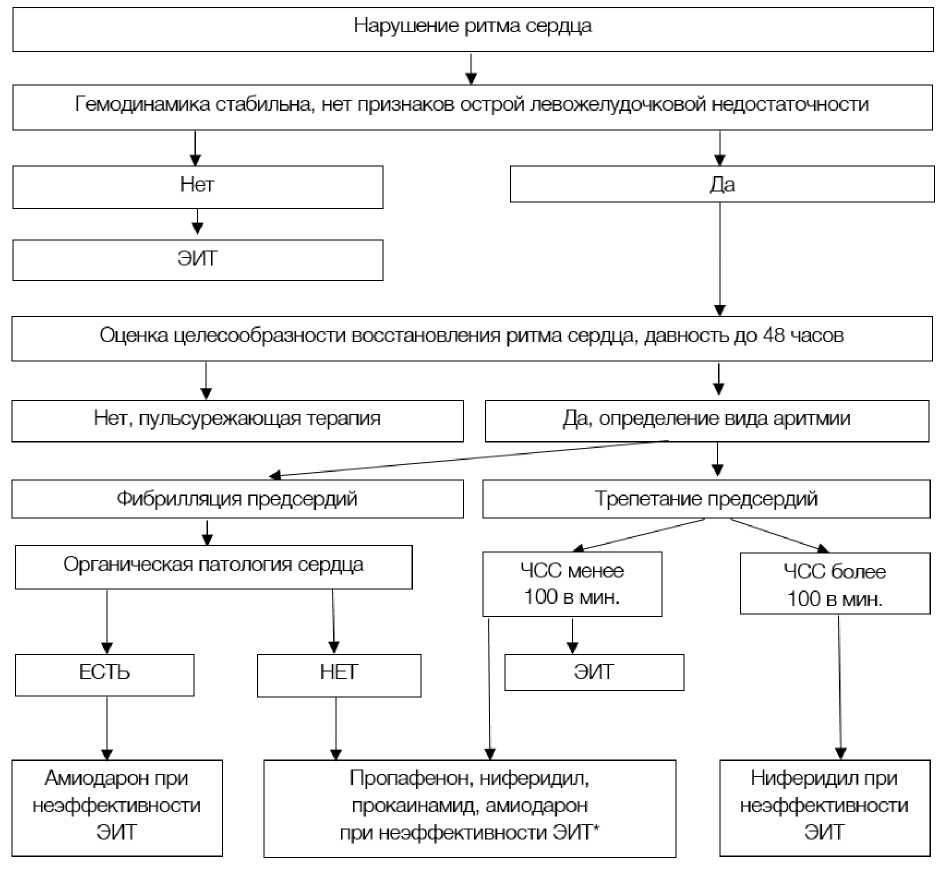

Учитывая полученные данные предложен алгоритм купирования пароксизмов фибрилляции и трепетания предсердий (рис. 1).

Таблица 1. Частота возникновения нарушений ритма и проводимости сердца у пациентов с фибрилляцией и трепетанием предсердий после проведения конверсии ритма сердца

Table 1. Incidence of heart rhythm and conduction disorders in patients with atrial fibrillation and flutter after cardiac rhythm conversion

|

Вид нарушений ритма и проводимости сердца |

Группа пациентов |

||||

|

ЭИТ n = 70 |

Амиодарон n = 93 |

Пропафенон n = 34 |

Прокаинамид n = 52 |

Ниферидил n = 50 |

|

|

Желудочковая тахикардия |

0 % |

0 % |

0 % |

0 % |

2 % |

|

Желудочковая тахикардия по типу «пируэт» |

2,9 % |

0 % |

0 % |

0 % |

4 % |

|

Нарушения проводимости сердца |

1,42 % |

0 % |

2,9 % |

1,9 % |

2 % |

Примечание: р > 0,05.

Выводы

-

1. Эффективность купирования фибрилляции и трепетания предсердий при помощи электроимпульсной терапии, про-пафенона, ниферидила, прокаинамида и амиодарона составляет 91,4 %, 82,4 %, 78 %, 69,2 % и 63,4 % соответственно.

-

2. Установлено, что при купировании пароксизмов фибрилляции предсердий ЭИТ по своей эффективности превосходит только амиодарон, прокаинамид, а про-пафеноном и ниферидил ей не уступают. При сравнении эффективности медикаментозных препаратов между собой значимых различий не установлено.

-

3. Купирование трепетания предсердий наиболее часто отмечается при использовании электроимпульсной терапии и ниферидила.

-

4. Восстановление синусового ритма при медикаментозной конверсии нифери-дилом зависит от частоты сердечных сокращений до проведения терапии. Наибо-

- лее часто восстановление происходит у пациентов с тахисистолией с частотой сокращения желудочков более 100 ударов в минуту.

-

5. После восстановления синусового ритма развитие брадикардии с частотой сокращения желудочков менее 60 в минуту отмечалось статистически достоверно чаще у пациентов, получавших амиодарон или ниферидил, по сравнению с пациентами, которым лечение проводилось прокаинамидом, пропафеноном или при помощи ЭИТ, – 35,4 % и 32 % против 3,8 %, 3,5 % и 5,7 % соответственно.

-

6. Установлено, что развитие частой желудочковой экстрасистолии и удлинение интервала QTс при электрографии статистически достоверно чаще у пациентов, получавших ниферидил. Также у этих пациентов незначительно чаще регистрировались желудочковая тахикардия, в том числе по типу «пируэт», синоатриальная блокада, AV-блокада различных степеней.

*возможно применение любого из этих препаратов, но предпочтительнее выбирать из представленного порядка

Рисунок 1. Алгоритм выбора терапии у пациентов с фибрилляцией и трепетанием предсердий

Figure 1. Therapy selection algorithm in patients with pre-heart fibrillation and flutter

Список литературы Дифферецированный подход к конверсии ритма у пациентов с фибрилляцией и трепетанием предсердий

- January CT, Wann LS, Calkins H, et al. 2019 AHA/ACC/HRS Focused Update of the 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of Patients With Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology / American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. J Am CollCardiol. 2019 Jan 21:S0735-1097(19)30209-8. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.01.011

- Матвеев А.В., Крашенинников А.Е., Егорова Е.А., Матвеева Е.А. Анализ эффективности и безопасности лидокаина (обзор литературы). Сибирский научный медицинский журнал. 2020;40(6): 12-22. [Matveev A.V., Krasheninnikov A.E., Egorova E.A., Matveeva E.A. Analysis of the efficacy and safety of lidocaine (literature review). Siberian Scientific Medical Journal. 2020;40(6): 12-22. (In Russ)]. https://doi.org/10.15372/SSMJ20200602

- Потапова И.И., Евсейчик Е.С. Практические рекомендации и алгоритмы выбора антиаритмических препаратов при фибрилляции предсердий. Гомель, 2019. 38 с. [Potapova I.I., Evseychik E.S. Praktich-eskiye rekomendatsii i algoritmy vybora antiaritmicheskikh preparatov pri fibrillyatsii predserdiy. Gomel', 2019. 38 s. (In Russ)].

- Karnik A.A. et al. Epidemiology of Atrial Fibrillation and Heart Failure: A Growing and Important Problem. Cardiol. Clinics. 2019;37(2):119-129. https://doi.org/10.1016/j.ccl.2019.01.001

- Zulkifly H., Lip G.Y.H., Lane D.A. Epidemiology of atrial fibrillation. Int. J. Clin. Practice. 2018;72(3):e13070. https://doi.org/10.1111/ijcp.13070

- Ревишвили А.Ш. и соавт. Клинические рекомендации по проведению электрофизиологических исследований, катетерной абляции и применению имплантируемых антиаритмических устройств. М.: Изд-во ВНОА, 2017. С. 464-701. [Revishvili A.Sh. et al. Klinicheskiye rekomendatsii po provedeniyu elektrofiziologicheskikh issledovaniy, kateternoy ablyatsii i primeneniyu implantiruyemykh antiaritmicheskikh ustroystv. Moscow: Izd-vo VNOA, 2017. S. 464-701].

- Миллер О.Н., Сыров А.В., Дощицин В.Л. и др. Клинические рекомендации и мнение экспертов по применению антиаритмических препаратов в реальной практике. Consilium Medicum. 2019;21(5):43-50. [Miller O.N., Syrov A.V., Doshchitsin V.L. et al. Clinical guidelines and expert opinion on the use of antiarrhythmic drugs in real practice. Consilium Medicum. 2019;21(5):43-50. (In Russ)]. https://doi.org/10.26442/20751753.2019.5.190328

- Kirchhof P., Benussi S., Kotecha D. et al. 2016 ESC Guidelines for the Management of Atrial Fibrillation Developed in Collaboration With EACTS. Revista Española de Cardiología (English Edition). 2017;70(1):50.

- Майков Е.Б., Юричева Ю.А., Миронов Н.Ю. и др. Рефралон (ниферидил) - новый антиаритмический препарат III класса для медикаментозной кардиоверсии персистирующей фибрилляции и трепетания предсердий. Терапевтический архив. 2015;1:38-48. [Maikov E.B., Yuricheva Yu.A., Mironov N.Yu. et al. Refralon (niferidil) is a new class III antiarrhythmic drug for cardioversion of persistent atrial fibrillation and atrial flutter. Therapeutic archive. 2015;1:38-48. (In Russ)]. https://doi.org/1017116/ terarkh201587138-48

- Миронов Н.Ю., Лайович Л.Ю., Миронова Е.С. и др. Новые достижения в диагностике и лечении фибрилляции предсердий: от экспериментальных исследований до повседневной клинической практики. Терапевтический архив. 2019;91(6):11-18. [Mironov N.Yu., Lajovich L.Yu., Mironova E.S. et al. New advances in the diagnosis and treatment of atrial fibrillation: from experimental research to routine clinical practice. Therapeutic archive. 2019;91(6):11-18. (In Russ)]. https://doi.org/10.26442/00 403660.2019.06.000295

- Голицын С.П., Панченко Е.П, Кропачева Е.С., Лайович Л.Ю. и соавт. Евразийские клинические рекомендации по диагностике и лечению фибрилляции предсердий. Москва, 2019. 95 с. [Golitsyn S.P., Panchenko E.P, Kropacheva E.S., Layovich L.Yu. i soavt. Evraziyskiye klinicheskiye rekomendatsii po diag-nostike i lecheniyu fibrillyatsii predserdiy. Moscow, 2019. 95 s. In Russ.]

- Рекомендации ESC по лечению пациентов с фибрилляцией предсердий, разработанные совместно с EACTS. Российский кардиологический журнал. 2017;22(7):7-86. [2016 ESC guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. (In Russ)]. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2017-7-7-86

- Семелева Е.В., Шилова А.М., Блинов Д.С. и соавт. Эффективность готовой лекарственной формы вещества ЛХТ-300 в условиях предсердного аритмогенеза. Вестник новых медицинских технологий. 2019;3:59-63. [Semeleva E.V., Shilova A.M., Blinov D.S. et al. The effectiveness of the finished dosage form of the substance LHT-300 in conditions of atrial arrhythmogenesis. Bulletin of new medical technologies. 2019;3:59-63. (In Russ)]. https://doi.org/10.24411/1609-2163-2019-16425

- Lafuente-Lafuente C, Valembois L, Bergmann JF et al. Antiarrhythmics for maintaining sinus rhythm after cardioversion of atrial fibrillation. Cochrane Database Syst Rev. 2015;3:CD005049. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005049.pub4

- Тарасов А.В., Давтян К.В., Шатахцян В.С. Эффективность антиаритмической терапии для разных типов рецидивов предсердных тахиаритмий в раннем послеоперационном периоде катетрной изоляции устьев легочных вен. Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2017;2:70-7. [Tarasov A.V., Davtyan K.V., Shatakhtsyan V.S. The effectiveness of antiarrhythmic therapy for different types of recurrence of atrial tachyarrhythmias in the early postoperative period of catheter isolation of the pulmonary vein openings. Cardiology and Cardiovascular Surgery. 2017;2:70-7. (In Russ)]. https://doi.org/1017116/kardio201710270-77