Дифференциация бассейна реки Урал по степени антропогенной трансформации условий поверхностного стока

Автор: Павлейчик Владимир Михайлович, Сивохип Жанна Тарасовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные ресурсы

Статья в выпуске: 1-4 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Проведено картографическое отображение антропогенных факторов преобразования природной среды в аспекте изменения условий поверхностного стока. В результате перевода параметров в безразмерный (балльный) вид получена обобщенная шкала, позволившая выявить закономерности пространственной дифференциации территорий с различной степенью антропогенной трансформации.

Антропогенная трансформация, речной бассейн, река урал

Короткий адрес: https://sciup.org/148202871

IDR: 148202871 | УДК: 556.51:

Текст научной статьи Дифференциация бассейна реки Урал по степени антропогенной трансформации условий поверхностного стока

В настоящее время в России разработаны подходы к комплексной экологической оценке преимущественно применительно к административным регионам при разработке схем территориального планирования. Трансграничное административно-территориальное положение речных бассейнов делает практически невозможной разработку единых программ их устойчивого развития, и поэтому в целом носит теоретический характер. В хозяйственной деятельности, в частности, бассейновый принцип охвата территорий применяется в деятельности рыбохозяйственных служб, а межрегиональное и межгосударственное сотрудничество экологических служб отмечается лишь в случаях трансграничных переносов загрязняющих веществ (в т.ч. по транзитным водотокам) и возникновения проблем водопотребления.

Речные бассейны характеризуются общностью направлений геодинамических процессов (включая поверхностный сток), в связи с чем анализ внутрибассейновой структуры должен являться обязательным этапом комплексных геоэкологических исследований. Являясь единой территорией по одному из признаков, речные бассейны весьма неоднородны относительно географических структур и административнотерриториальных образований. Актуальность исследования во многом обусловлена именно трансграничным (межгосударственным и межсубъектным) положением р. Урал и его притоков [3, 4, 6]. Принципиальным в исследовании

являлось отражение рассматриваемых параметров независимо от искусственных (не природных) границ – административно-территориального деления, водно-хозяйственных участков и др. С одной стороны, этот подход ограничивает использование различного рода статистических материалов, на основании которых можно было бы использовать количественные показатели отдельных антропогенных воздействий, а также не позволяет расширить перечень этих факторов и проследить динамику. С другой стороны, использование достоверно отраженных на схемах ареалов отдельных видов антропогенных воздействий позволяет дать более объективную картину. Таким образом, подобный анализ в аспекте внутрибассейновой структуры дает возможность выявить пространственные параметры трансформации водного стока и распространения загрязняющих веществ.

Методология исследований во многом идентична работам по геоэкологической оценке территорий [1, 5]. Ранее была сформирована база тематических картографических слоев по территории Заволжско-Уральского региона [2]. В данном исследовании были использованы слои, отражающие пространственную организацию хозяйственного использования земель бассейна р. Урал – контуры пахотных угодий, лесопромышленного производства, населенных пунктов. Помимо этого, в схеме учтены показатели плотности: а) автомобильных и железных дорог; б) сельских населенных пунктов и водопойных прудов, что с учетом статистических данных по поголовью скота позволило получить контуры с наиболее часто встречающимися очагами деградации пастбищных угодий. В результате обобщения этих параметров принята 5-ти ступенчатая градация по степени антропогенной трансформации земель: квазинатуральные, малоосвоенные, средним, сильным и экстремальным уровнями антропогенной трансформации. Полученные данные свидетельствуют о высокой освоенности бассейна р. Урал. Неоднородность расположения трансформированных регионов обусловлена, главным образом, природно-ресурсными параметрами - сочетанием смен широтно-зональных и секторальных (геолого-геоморфологических) условий. Первые (зональные) условия определяют специализацию сельскохозяйственного производства, секторальные - внутризональную вариацию ландшафтов и собственно ресурсную ценность. Исходя из того, что естественный режим питания рек является оптимальным, на основании полученной схемы можно сделать вывод о степени трансформированности условий стока. Особое внимание следует уделять зонам питания рек с учетом показателей увлажнения территории. Так, высокая сохранность ландшафтов в Восточном Зауралье и Северных Мугоджарах лимитируется минимальными значениями увлажнения, что отражается на параметрах стока. Это свидетельствует не о меньшей значимости естественных ландшафтов зауральских водотоков, а лишь о количестве (доли) воды, поступающей в р. Урал с данной территории.

Верхний сектор бассейна р. Урал в пределах зауральских равнин до верховьев Ириклин-ского вдхр. практически полностью освоен и трансформирован. Благоприятная ситуация наблюдается лишь в верховьях правобережных притоков на хр. Ирендык. Правобережные притоки водохранилища и р. Урал ниже него до г. Орска (верховья и правобережье р. Орь, бассейн р. Бол.Кумак, верховья р. Суундук) характеризуются слабо трансформированными ландшафтами водосборов. Ко всему прочему, реки Бол.Кумак и Орь - наиболее крупные водотоки, впадающие в Урал до г. Оренбурга. Находясь ниже створа Ириклинского водохранилища (своеобразного истока «нового» Урала), эти реки во многом формируют и «восстанавливают» естественные черты стока главной реки.

В среднем секторе долины р. Урал схематично можно выделить три кластера с различной степенью территориальной трансформации:

- центрально-восточный, совпадающий с восточной частью бассейна р. Сакмара - это залесенные элементы Зилаирского плато и южных отрогов Урала, лесостепные холмогорья внешней зоны складчатости и прилегающие преду-ральские равнины. Учитывая роль р. Сакмара в формировании стока р. Урал, можно сделать вывод о благоприятных территориальных условиях в зоне питания. Следует учитывать, что р. Сак-мара является важнейшим притоком, среднегодовой расход которой несколько превышает аналогичный показатель главной реки (110 м3/сек -

Сакмара, 97,5 м3/сек - Урал) за счет весеннепаводкового периода.

-

- центрально-западный - предуральско-окра-инно-сыртовские равнины, практически полностью освоенные как сельскохозяйственным производством, так и благодаря высокой степени заселенности территории (включая областной центр г. Оренбург). Урал и Сакмара здесь занимают транзитное положение. Из главных притоков отметим р. Салмыш, имеющую обширную долину, полностью находящуюся в кризисном сельскохозяйственном районе.

-

- южный - от Урало-Илекского междуречья до границ бассейна, включая водосборы р. Илек и р. Утва. Антропогенная трансформация угодий здесь повсеместна, но неоднородна ввиду наличия массивов слабосвоенных степных участков (солонцовых, песчаных, каменистых) занимают различное положение в рельефе. В результате схема имеет мозаичный вид, характерный в целом для степных регионов.

В нижнем секторе бассейна р. Урал в связи с практически полным отсутствием пахотных угодий в полупустынной зоне среди трансформированных территорий преобладают населенные пункты различной размерности. Являясь исключительно транзитной зоной роль состояния ландшафтов в формировании стока минимальна.

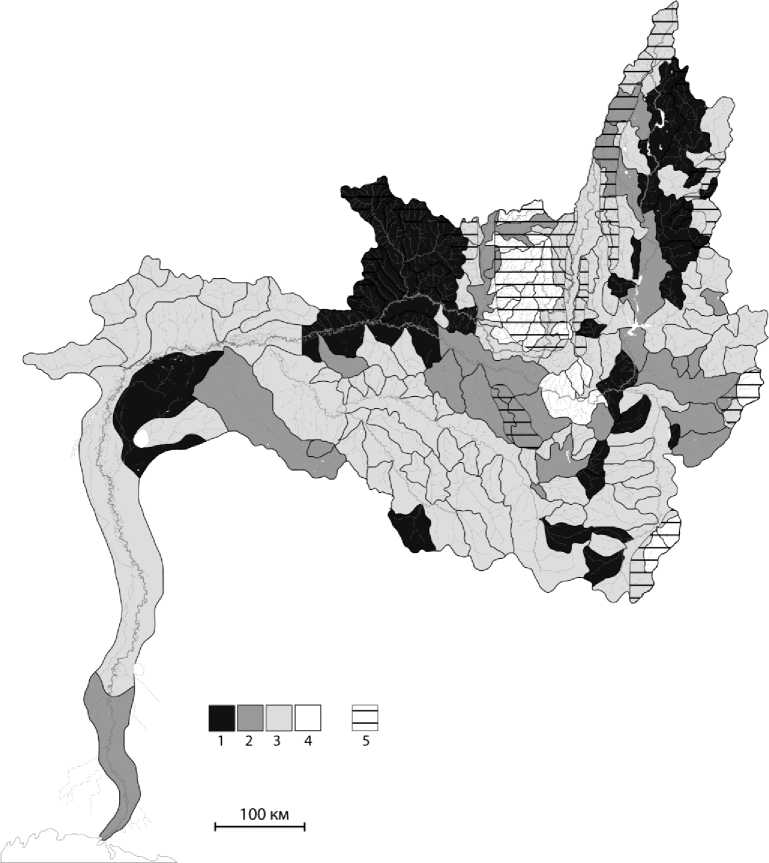

Обозначенные выше черты распределения ландшафтов с различной степенью антропогенной трансформации отражают фактическую ситуацию. Для того, чтобы соотнести этот показатель с внутрибассейновой структурой полученные данные нами интерпретировались применительно к водосборным площадям притоков различного (от 1-го до 3-го) порядка. Таким образом, бассейн р. Урал был дифференцирован на элементарные бассейны. Каждому из этих водосборов присваивался определенный уровень антропогенной трансформации в соответствии с принятой градацией (рис. 1). Оценке также подверглись территории с преимущественно поверхностным и сезонным стоком непосредственно в наиболее крупные водотоки (Урал, Сак-мара) - в данном случае нам пришлось отойти от бассейнового подходя для более достоверного отображения ситуации. Посредством выявления густоты расположения речных истоков оконтурены наиболее важные зоны питания. В результате проведенных действий схема приобрела еще более генерализированный вид, утратила категорию «квазинатуральные геосистемы». На ней отчетливо выделяются крупные зоны с различным уровнем антропогенной трансформации, в первую очередь обусловленную характером распределения сельскохозяйственного производства и расселения.

Рис. 1. Доля трансформированных геосистем бассейна р. Урал в аспекте его внутрибассейновой структуры: степень трансформации: 1 - экстремальная (>75% антропогенно-измененных земель), 2 - сильная (50-75%), 3 - средняя (25-50%), 4 - незначительная (10-25%);

5 - важнейшие зоны питания рек

Результаты свидетельствуют, что бассейн р. Урал характеризуется высокой степенью и неравномерностью освоения территории. По показателю антропогенной трансформированности земель наиболее удовлетворительная ситуация наблюдается в бассейнах, расположенных в пределах южноуральских низкогорий и занимающих верхний сектор бассейна р. Сакмара. Наибольшая доля освоенных земель наблюдается в бассейне р. Салмыш и в верховьях р. Урал. Полученные результаты можно использовать при подготовке и реализации программ территориального планирования, как в административном, так и в бассейновом аспектах.

Выводы: проведенные исследования позволили выполнить несколько частных задач: а) рассмотреть возможность применения в качестве критерия оценки современной экологической ситуации в бассейне р. Урал степень антропо- генной фрагментации земель, выражаемую в долях нарушенных земель; б) опробовать территории водосборных площадей притоков независимо от их порядка в качестве элементарных операционных единиц; в) сопоставить полученную оценочную схему относительно локальных водосборов и важнейших зон питания.

Статья выполнена в рамках реализации конкурсной программы УрО РАН №12-Т-5-1005 «Современное состояние, тенденции развития и параметры экологической устойчивости геосистем Заволжско-Уральского региона» и при поддержке гранта РФФИ № 13-0597028 «Разработка принципов интегрированного управления водными ресурсами трансграничного бассейна р. Урал»

Список литературы Дифференциация бассейна реки Урал по степени антропогенной трансформации условий поверхностного стока

- Кочуров, Б.И. Экодиагностика и сбалансированное развитие. -М.-Смоленск: Маджента, 2003. 384 с.

- Павлейчик, В.М. Методологические подходы и опыт картографирования ключевых элементов ландшафтно-экологического каркаса (на примере Заволжско-Южноуральского региона)//Проблемы геоэкологии и степеведения. Т. III. -Екатеринбург: УрО РАН, 2012. С.127-132.

- Павлейчик, В.М. Формирование качества поверхностных вод бассейна верхнего течения реки Урал в условиях техногенной трансформации природной среды/В.М. Павлейчик, Ж.Т. Сивохип//Водные ресурсы. 2013. Т. 40, №5. С. 456-467.

- Сивохип, Ж.Т. Эколого-гидрологические проблемы трансграничного бассейна реки Урал и перспективы институционального сотрудничества/Ж.Т. Сивохип, А.А. Чибилев//География и природные ресурсы. 2014. №1. С. 36-44.

- Стоящева, Н.В. Трансграничные проблемы природопользования в бассейне Иртыша/Н.В. Стоящева, И.Д. Рыбкина//География и природные ресурсы. 2013. №1. С. 26-32.

- Чибилев, А.А. Бассейн Урала: история, география, экология. -Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 312 с.