Дифференциация почвенного покрова поймы Среднеамурской низменности в связи с эволюцией форм рельефа

Автор: Росликова В.И., Матюшкина Л.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 106, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья основана на многолетнем изучении пойменных почв долины реки Амура в пределах северо-восточной части Среднеамурской низменности. Обсуждаются результаты полевых работ на почвенно-геоморфологическом профиле через остров Славянский, расположенный в 200 км от Хабаровска вниз по Амуру. Проанализированы приуроченность почв поймы острова к релочным[1] формам рельефа и их свойства с акцентом на морфологию и литолого-гранулометрический состав. Показаны особенности почвообразования на релках разного генезиса - аллювиальных и эоловых. На супесчаных и легкосуглинистых отложениях аллювиальных релок (“лугово-лесных” гривах) формируются слаборазвитые дерновые глееватые почвы. На суглинисто-глинистом аллювии “луговых” грив, ежегодно затапливаемых паводковыми водами, под вейниковым травостоем развиваются дерново-луговые глееватые почвы. Песчаные отложения высоких эоловых релок отличаются однородным тонко- и мелкозернистым строением без прослоев, признаков органического вещества и значительным количеством слюды. На них под высокоствольными дубняками описаны слаборазвитые дерново-лесные почвы. Формирование текстурно-дифференцированных почв на всех типах релок не выявлено. При выходе поймы в положение первой надпойменной террасы различия в литолого-гранулометрическом составе, сложении, высоте над урезом воды, характере растительности на унаследованных релках обеспечивают разнонаправленную эволюцию почвообразования. При этом развитие идет в соответствии с зональными типами почв (дерново-лесными, буроземными, текстурно-дифференцированными - подбелами). Последние преимущественно формируются на суглинисто-глинистом аллювии, который может прекрывать не только аллювиальные, но и некоторые эоловые релки. [1]Древние, заросшие растительностью, протяженные дюны называются в Приамурье релками.

Амур, пойма, аллювий, песчаные гривы, релки, эоловые процессы, предпочвенные образования

Короткий адрес: https://sciup.org/143177475

IDR: 143177475 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2021-106-105-129

Текст научной статьи Дифференциация почвенного покрова поймы Среднеамурской низменности в связи с эволюцией форм рельефа

Среднеамурская низменность сложена разновозрастными рыхлыми отложениями, среди которых важную роль играют голоценовые пойменные отложения р. Амур, формирующие в нижнем течении обширные поймы по берегам (местами шириной 15–30 км) и множество островов в русле (Махинов, 2006) . Особенно динамичен режим осадконакопления на островных поймах. Во время паводков и крупных наводнений на них откладывается большое количество песчаных, суглинистых и илистых наносов, формируются разнообразные формы рельефа.

Изучая почвы и процессы почвообразования в пойме среднего Амура, В.А. Ковда с соавторами (1960) показал их теснейшую связь со спецификой водной динамики этой реки, особенно с формированием многоступенчатого строения поймы и характерного чередования гривистых (релочных), ложбинных и старичных форм рельефа на всех пойменных уровнях. Подчеркивалось, что общими и главными особенностями аллювиальных отложений в пойме Амура являются слоистая и микрослоистая текстура и облегченный гранулометрический состав (пески, супеси и легкие суглинки).

Впоследствии Э.Н. Сохина (1973) и А.Н. Махинов (2006, 2017) показали, что для амурской поймы характерно формирование разногенетических релок – аллювиальных и эоловых. Эоловые релки отличаются однородным монотонным строением без прослоев. Их отложения представлены косослоистыми однородными тонко- и мелкозернистыми песками с небольшим количеством слюды, что обусловлено выносом ее ветром во внутренние части поймы (Махинов, 2017) . Аллювиальные релки в пойме Амура представлены отложениями неясно слоистых среднезернистых и мелкозернистых песков с прослоями супесей, суглинков, погребенного гумуса. Вдоль проток преобладают тонкозернистые пески, супеси с прослоями суглинков и косой слоистостью.

Первая систематизация пойменных почв в Приамурье была осуществлена А.И. Качияни и Г.А. Трегубовым (1960). Авторы выделяли дерново-аллювиальные почвы горных речных долин, дерновые слоисто-аллювиальные, пойменные, лесные, луговые и болотные слоисто-аллювиальные. Г.И. Ивановым (1966) пойменные почвы долин рек Приморского края были подразделены на свежие песчано-галечниковые отложения, слабо задернованные слоистые, пойменные слоистые, дерново-аллювиальные, бурозем-но-аллювиальные, бурые лесные почвы на речном аллювии, заболоченные и болотные задернованные иловато-глеевые, торфянисто-перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые. Н.А. Крейда и З.В. Шатохина (1967) выделяли пойменные, остаточнопойменные, пойменные болотные почвы. Ю.И. Ершов (1970) пойменные почвы нижнего Приамурья разделил на 4 подтипа: слабо-задернованные с интенсивной аккумуляцией аллювия (береговые валы и песчаные косы); слабо развитые лугово-глеевые, приуроченные к днищам межгривных понижений с отложениями старичного и пойменного аллювия; иловато-глеевые днищ проток и ста- риц (зона влияния паводков); лугово-дерновые и дерново-луговые на наиболее повышенных и выположенных участках внутренней поймы. Л.Г. Шелест (2001) для горных долин Приморского края разработала типологию почв, в основу которой положена стадийность осадконакопления по уровням поймы и степень развитости почвенного профиля. Как видно из данного обзора, почвы на эоловых отложениях пойменных релок ранее не описывались и не выделялись.

Характерными почвами надпойменных террас среднего Приамурья являются буроземы с недифференцированным профилем и текстурно-дифференцированные почвы – подбелы. На первой надпойменной террасе эти почвы, несмотря на разный генезис, формируются на сходных возвышенных формах рельефа (релках) под лесной растительностью (Крейда, Шатохина, 1967; Иванов, 1976; Росликова, Матюшкина, 1975) . В настоящее время накоплен значительный материал, раскрывающий многие особенности почв в субаэральных условиях как в эволюционном, генетическом плане, так и в практическом их использовании (Ковда и др., 1960; Ливеровский и др., 1962; Иванов, 1966; Росликова, 1996) . Однако процессам развития текстурной дифференциации почв, начиная с пойменных ландшафтов, исследователи практически не уделяли внимания. Материалы, освещающие процессы трансформации почв в результате выхода их из пойменного режима Амура, в литературе отсутствуют.

Во время полевого изучения аллювиальных почв в пойме Амура и других крупных рек Среднеамурской низменности нами (как и предыдущими исследователями) не наблюдалось текстурной дифференциации почвенных профилей на повышенных формах рельефа поймы. Почвы на остатках пойменного рельефа при выходе пойм в положение первых надпойменных террас сохраняют пойменные признаки и развиваются в соответствии с изменившимися условиями почвообразования (смена гидрологического режима, растительности и др.) в направлении зональных типов – буроземов и подбелов. Все вышесказанное определило цель данной работы – на примере анализа дифференциации ландшафтов и почвенного покрова поймы р. Амур (о. Славянский) определить возможные пути его эволюции при переходе поймы в режим надпойменной террасы. При этом особое внимание уделяется выяснению причин (факторов) формирования на внешне сходных формах рельефа (релках) надпойменных террас текстурнодифференцированных подбелов и недифференцированных буроземов.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Основным объектом исследования послужили почвы острова Славянский поймы нижнего Амура в районе села Троицкое (Нанайский район Хабаровского края; N: 49°30', E: 136°30'). На острове проводились многолетние стационарные исследования Института водных и экологических проблем ДВО РАН. Выбор участка обусловлен тем, что он, как многие другие острова в долине Амура, имеет большое значение в качестве кормовой базы в Приамурье, а в экологическом аспекте относится к незагрязненным территориям. Участок расположен в пределах расширения поймы Амура в Среднеамурской низменности. Как отмечает А.Н. Махинов (2017) , на этих участках “пойма реки имеет наибольшую ширину, множество обширных островов и крупных по размерам рукавов, в которых идет интенсивная аккумуляция наносов...” (стр. 54).

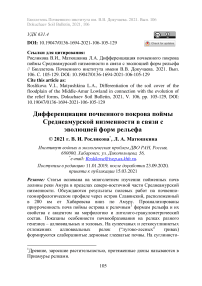

От русла, вглубь поймы исследуемого острова, наблюдается дифференциация аллювиальных отложений и образованных ими форм рельефа: прирусловая отмель на отложениях крупнозернистого песка с гравием; современный прирусловой вал, сложенный тонкозернистым песком; гривы (древние прирусловые валы) прирусловой поймы, сложенные переслаивающимися тонкозернистыми песками и супесями; гривы центральной поймы на суглинисто-глинистых отложениях с супесчаными прослоями; старицы (бывшие протоки) c иловато-глинистыми осадками (рис. 1).

На пойме Амура в пределах Среднеамурской низменности часто встречаются древние эоловые релки. Их особенностью является асимметричность склонов и косослоистость тонкозернистого песка. Высота релок колеблется от 3 до 13 м над средним уровнем поймы. Исследования геоморфологов раскрыли основные факторы формирования эоловых форм рельефа в пойме Амура: климатические – незначительное количество атмосферных осадков вес- ной и поздней осенью и характерные для этих сезонов большая сила и продолжительность ветра; гидрологические – весной и в конце осени водный режим отличается низкими уровнями воды, при этом из-под воды обнажаются обширные песчаные косы и осередки в русле реки; литолого-геоморфологические – песчаный состав русловой и прибрежно-русловой фаций (Махинов, 2017).

Д 2

Рис. 1 . Схема строения пойменных отложений р. Амур в пределах Среднеамурской низменности, сформировавшихся в течение длительного времени в условиях направленной аккумуляции наносов. Отложения фаций: 1– руслового песка (песок с гравием); 2 – прирусловых валов (тонкозернистый песок); 3 – пойменной (легкие и средние суглинки); 4 – старичной (суглинки с илистыми прослоями); 5 – эоловых релок (тонко и мелкозернистый песок (Махинов, 2006) .

Fig. 1. Scheme of the structure of floodplain deposits of the Amur River within the Middle-Amur Lowland, formed over a long period of time under the conditions of directed sediment accumulation. Deposits of facies: 1 – channel sand (sand with gravel); 2 – levee (fine sand); 3 – floodplain (sandy loam and loam); 4 – old riverbed (loam with silty interlayers); 5 – eolian riolkas (relatively high fine sand ridges) (Makhinov, 2006) .

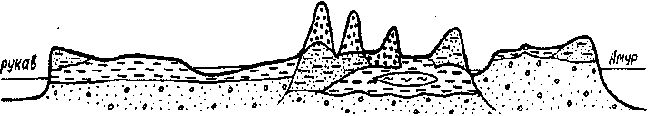

Изучение почв проводилось на геоморфологическом профиле, заложенном вкрест простирания острова (рис. 2). Описано 25 разрезов; также исследовался характер наилков, приуроченных к определенным формам рельефа. Вне геоморфологического профиля на расстоянии 200–300 м исследованы эоловые залесенные релки, сложенные косослоистыми тонкозернистыми песками. Их почвенный покров охарактеризован разрезами 2В1 и 3В. На рисунке 2 они не обозначены.

Рассмотрены также почвы на сходных элементах рельефа (релках) первых надпойменных террас в южной части Среднеамурской низменности вдоль р. Кия (притока Уссури) и р. Уссури (разрезы 162, 169/329 на голоценовых аллювиальных отложениях). Для сравнения изучен разрез 330 на позднеплейстоценовых озерно-речных отложениях второй надпойменной террасы р. Уссури.

Применялись методы, широко используемые в науках о Земле и в почвоведении: литолого-геоморфологический, профильно-генетический, сравнительно-исторический, морфологический, гранулометрический, физико-химические. Обозначения диагностических горизонтов и признаков даны в соответствии с новой субстантивно-генетической классификацией почв России (Классификация и диагностика.., 2004; Полевой определитель..., 2008) . Названия почв – авторские и/или названия, предлагавшиеся в общесоюзной классификации (Классификация и диагностика…, 1977) .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рассмотрим почвы, формирующиеся в автономном положении на релочных формах пойменного рельефа. Ниже приведены морфологические описания почвенных разрезов, заложенных в разных частях поймы острова (рис. 2).

Прирусловая пойма, береговой вал характеризуются повышенными отметками и преимущественно луговой растительностью.

Разрез 1-1. Вершина песчаного прируслового вала (hабс 27.0 м) р. Амур с ивняково-красноталовой ассоциацией и вейниковым лугом. Почва – слоисто-аллювиальная песчаная. Профиль: О3 (0.2 см) – С~~(14 см) – Сg~~[hh] (5 cм) – С~~ (11 см). На поверхности отмечается эфемерный листовой опад. Почвообразование практически не развито. В дальнейшем, по мере накопления на прирусловых валах аллювия, ивняки усыхают, развивается вейниковый травостой (Куренцова, 1973) и начинается примитивное почвообразование.

Рис. 2. Схематический геоморфологический профиль поймы р. Амур на о. Славянский и характер растительности. 1 – вейник; 2 – осока; 3 – луговое разнотравье; 4 – ивняк; 5 – дуб; 6 – черемуха; 7 – почвенный разрез и номера разрезов.

Fig. 2. Schematic geomorphological profile of the Amur River floodplain on Slavyanskiy Island and vegetation character. 1 – reedgrass; 2 – sedge; 3 – meadow grasses; 4 – willow; 5 – oak; 6 – bird cherry; 7 – soil profile and section numbers.

Разрез 1 - 11. Вершина прируслового вала протоки (h абс 25.8 м), вейниковый луг с примесью полыни. Почва – слоистоаллювиальная слаборазвитая дерновая супесчаная. Профиль : al (9 см) – W (3 cм) – Cg~~ (3 cм) – Cg[hh] (8 см) – Cg[hh]~~ (59 cм) – Cg~~ (47 см). На поверхности – свежий наилок, плотный супесчаный, слоевато-комковато-плитчатый с мелкими охристыми пятнами. В целом в профиле чередуются супесчаные слои, и отмечен погребенный слабогумусированный слой. В слоях со скоплением мелких корней фиксируется педообразование (плоско-комковатая и мелко-ореховато-зернистая структура). Реакция среды нейтральная.

Низкая пойма острова с ложбинно-гривистым рельефом. Характерны “лугово лесные” гривы, на которых формируются почвы с более развитым профилем.

Разрез 1-7. Плоская грива (hабс 26.1 м) за береговым валом, разнотравно-осоковый луг с отдельными деревьями осины, дуба. Почва – лугово-дерновая слаборазвитая глееватая (слоистоаллювиальная гумусовая) на песчаных отложениях. Профиль: al (1 см) – W (16.5 см) – Cg~~ (34 см) – Cg~~ (14 см). Небольшой пыле- вато-легкосуглинистый наилок перекрывает неоднородный, состоящий из слойков 3–6 см, гумусово-аккумулятивный слой W. Характерной особенностью профиля является заметная проработанность почвообразованием (гумусированность, наличие структуры: от мелкозернистой до плоско-комковатой и непрочной ком-ковато-ореховатой). Исследования М.Х. Ахтямова с соавторами (1988) на о. Славянский показали, что наибольший объем корней приходится на погребенные наилковые прослои в пределах 15 (45) – 23 (67) см. Здесь и отмечается накопление органического вещества и формирование структуры.

Разрез 1-8. Неширокая грива (h абс 26.8 м), разнотравно-леспедецевый дубняк с амурским бархатом. Почва – луговодерновая слаборазвитая глееватая (слоисто-аллювиальная гумусовая) на супесчано-песчаных отложениях. Профиль: О (3 см) – W (3 cм) – C~~ (27 cм) – Cg~~ (13 см) – Cg~~ (63 см). На поверхности подстилка из сухих листьев трав и древесного опада. Для этого почвенного образования характерен слабовыраженный микропрофиль (всего 3 см), он имеет слабовыраженную пылеватопорошистую структуру.

Разрез 1-5. Грива с плоской поверхностью (h абс 26.4 м) с осоково-разнотравно-вейниковым лугом. Почва – дерново-луговая глееватая (слоисто-аллювиальная) легкосуглинистая на песчаных отложениях Профиль: al (0.5 см) – W (2.5 cm) – С ~~ (4 см) – С[hh] ~~ (13 см) – Cg~~ (3 см) – Сg ~~ (45 см) – Cg ~~ (11 см). В отдельных горизонтах прослеживается зарождение элементов листоватой и творожисто-крупитчатой структуры.

Центральная (внутренняя) пойма острова. На плоских “луговых“ гривах, регулярно затапливаемых паводковыми водами, описаны почвы с преобладанием в верхней части профиля легко- и тяжелосуглинистых слоев.

Разрез 1-10. Широкая гряда с плоской поверхностью (hабс 25.6 м), луг с господством вейника Лангсдорфа и примесью кровохлебки. Почва – дерново-луговая глееватая слаборазвитая легко суглинистая на песках. Профиль: al (0.5 cм) – W (7 cм) – Cg ~~ (33 см) – Cg ~~ (99 см). Почвообразованием охвачен приповерхностный пылевато-легкосуглинистый слой мощностью около 10 см. В нем формируется зернисто-порошистая структура. В ниже- лежащих тяжелосуглинистых прослоях ясно выражена мелко-ореховато-зернистая и комковато-творожистая структура.

Как следует из морфологических описаний, на пойме исследуемого острова преобладают слаборазвитые аллювиальные почвы, что обусловлено высокой интенсивностью отложения свежего пойменного аллювия и периодическим прерыванием процесса почвообразования. На прирусловом валу (разрез 1-1), сложенном мелкозернистым песком, почвообразование практически не выявлено, поэтому на прирусловом валу целесообразнее выделять предпочвенное слоистое образование, по В.И. Шрагу (1961) . На береговых валах крупных проток и рукавов почвенные образования сложены уже слоистыми легкосуглинистыми отложениями с супесчаными и иловато-суглинистыми прослойками (разрез 1-11) и представлены слаборазвитыми дерновыми почвами. В прирусловой ложбинно-гривистой части поймы на плоских гривах (разрез 1-7) для профиля почв характерны мелкозернистые пески с суглинисто-иловатыми прослоями, что создает условия для наложения на дерновый процесс лугового и появления признаков глее-ватости. Верхняя часть гряд центральной поймы (разрез 1-10) отличается более тяжелым гранулометрическим составом аллювиальных отложений (от легких до тяжелых суглинков), что создает условия для развития лугового процесса.

На поверхности почв пойменных грив почти ежегодно откладывается свежий аллювий - наилки. Они характеризуются легким гранулометрическим составом. Количество частиц <0.001 мм в различных участках поймы колеблется в пределах 14 - 24%. По содержанию частиц физической глины (31 - 61%) наилки относятся к легким и средним суглинкам (табл. 1).

На высоких эоловых релках в центре острова вне влияния регулярных паводков формируются почвы, имеющие слаборазвитый профиль с маломощным гумусовым горизонтом, несколько отличающиеся от пойменных грив аллювиального генезиса с наилками. Примером являются следующие разрезы:

Разрез ЗВ. Релка (hабс 33.0 м), разнотравно-леспедецевый дубняк. Поверхность изрезана заросшими балками. Почва – дерново-лесная слаборазвитая на песках. Профиль: О – W (4 см) – С^^ (63 см) – С~~ (80 см и ниже). Верхняя метровая толща пред- ставлена однородными тонкозернистыми не слоистыми песками (эолового происхождения). В нижней части разреза отчетливо выражена аллювиальная слоистость, местами подчеркнутая прослоями органических остатков и разрозненных гумусированных пятен. Дерновый горизонт гумусирован, рыхлый, песчаный.

Разрез 2В1 . Плоская вершина древней релки (h абс 27.0 м), разнотравное высокоствольное дубовое редколесье. Почва – дерново-лесная слаборазвитая на эоловых отложениях. Профиль: О – W (3–5 см) – C^^ (160 см). На поверхности лесной опад из свежих листьев. Хорошо выраженный маломощный (3–5 см) дерновый горизонт переходит в косослоистую толщу отсортированных мелкозернистых песков.

Дерново-лесные слаборазвитые почвы, формирующиеся на эоловых релках (разрезы 3В и 2В1), характеризуются однотипным литологическим составом – тонко и мелкозернистым сортированным песком. Однако в разрезе 3В косая слоистость не выявлена, хотя она является характерной для эоловых релок. Ее отсутствие свидетельствует о кратковременности формирования эоловой дюны, образованной в течение нескольких десятков лет, что обычно характерно для обширных осередков и молодых островов в русле Амура (Махинов, 2017) . Почвы эоловых релок по гранулометрическому составу характеризуются выдержанностью облегченного состава (табл. 1). Содержание частиц >0.01 мм достигает 95%. Другая характерная особенность почв и песчаных отложений эоловых релок состоит в незначительном количестве слюды, что объясняется, по-видимому, ветровым выносом частиц слюды из прирусловых валов и прибрежных кос во внутренние части поймы (Махинов, 2017, с. 58).

Далее рассмотрим почвы на релках, широко распространенных в условиях первых надпойменных террас долины Амура и его притоков.

Разрез 187 (описан совместно с Г.И. Ивановым). Район им. Лазо Хабаровского края. Первая надпойменная терраса р. Кии, изрезанная старыми руслами. Релка с разнотравным березоводубовым редколесьем. Почва – бурозем остаточно-пойменный на голоценовых суглинистых аллювиальных отложениях.

Таблица 1 . Гранулометрический состав почв на пойменных, голоценовых и позднеплейстоценовых отложениях террас р. Амур

Table 1. Particle-size distribution of soils on floodplain, Holocene and Late Pleistocene deposits of the Amur River terraces

|

Горизонт |

Глубина, см |

Содержание фракций, %; размер частиц, мм |

Сумма частиц, мм |

||||||

|

1–0.25 |

0.25– 0.05 |

0.05– 0.01 |

0.01– 0.005 |

0.005– 0.001 |

<0.001 |

>0.01 |

<0.01 |

||

Слаборазвитая аллювиальная слоистая, р. 1-2

|

al (наилок) C~~ / W |

0–4 4–18 |

– – |

– – |

– 13.7 |

23,92 23.6 |

52.4 |

47.6 |

|

0.2 5.7 |

46.5 10.3 |

||||||

|

C~~ |

18–25 |

0.5 11.6 |

44.9 10.6 |

14.2 |

18.1 |

57.0 |

43.0 |

|

Cg~~ |

25–31 |

0.1 184 |

47.9 6.2 |

10.0 |

17.0 |

66.7 |

33.3 |

|

Cg~~ |

45–55 |

0.2 27.4 |

36.7 6.8 |

10.8 |

18.2 |

64.3 |

35.7 |

|

Cg~~ |

65–75 |

0.4 12.3 49.1 9.8 Слаборазвитая аллювиальная слоистая, р. 1 |

13.3 -эу |

15.0 |

61.9 |

38.1 |

|

|

al (наилок) |

0–1(2) |

1.12 0.12 |

39.85 15.57 |

22.13 |

21.21 |

41.09 |

58.91 |

|

W |

1(2)–10 |

1.59 3.27 |

35.92 13.62 |

21.58 |

24.02 |

40.78 |

59.22 |

|

C~~ |

10–30 |

0.20 4.00 40.58 13.70 Слаборазвитая аллювиальная слоистая, р. 1 |

18.22 -11 |

23.30 |

44.78 |

55.22 |

|

|

al (наилок) |

0–9 |

0.17 22.11 Пойменные отложения р. |

45.52 3.37 13.57 Амур (Махинов, 2017) |

14.26 |

68.80 |

32.20 |

|

|

Русловые косы |

88.4* 4.2* |

1.1 1.8 |

1.7 |

2.8 |

94.7 |

6.0 |

|

|

Прирусловые валы |

84.8* 5.8* |

1.0 1.9 |

2.8 |

3.6 |

91.6 |

9.4 |

|

|

Пойменная фация |

– 22.9* |

1.8 16.9 |

15.4 |

43.0 |

24.7 |

75.3 |

|

|

Эоловые релки |

90.5* 2.0* |

2.7 1.5 |

1.7 |

1.6 |

95.2 |

4.8 |

|

|

Горизонт |

Глубина, см |

Содержание фракций, %; размер частиц, мм |

Сумма частиц, мм |

||||||

|

1–0.25 |

0.25– 0.05 |

0.05– 0.01 |

0.01– 0.005 |

0.005– 0.001 |

<0.001 |

>0.01 |

<0.01 |

||

|

Бурозем остаточно-пойменный, р. 187 |

|||||||||

|

AU |

0–4 |

1.0 |

30 |

23 |

14 |

19 |

13 |

54 |

46 |

|

AY/B |

5–15 |

1.0 |

32 |

18 |

17 |

19 |

13 |

51 |

49 |

|

Bm1 |

15–30 |

1.0 |

29 |

19 |

8 |

22 |

21 |

49 |

51 |

|

Bm1/C |

45–55 |

4.0 |

67 |

9 |

2 |

4 |

14 |

80 |

20 |

|

C |

90–100 |

1.0 |

71 |

12 |

3 |

5 |

8 |

84 |

16 |

|

D |

150–160 |

13.0 |

77 |

3 |

0 |

2 |

5 |

93 |

7 |

|

Лесной подбел на голоценовом аллювии, р. |

162/329 |

||||||||

|

AY |

0–12 |

10 |

12 |

23 |

17 |

21 |

17 |

55 |

45 |

|

ELg,nn |

15–30 |

7 |

20 |

20 |

16 |

29 |

19 |

36 |

64 |

|

BTg1 |

30–47 |

3 |

6 |

12 |

15 |

25 |

39 |

21 |

79 |

|

BTg2/C |

60–85 |

2 |

7 |

3 |

17 |

26 |

45 |

12 |

88 |

|

Cg |

90–110 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Лесной подбел на позднечетвертичных озерно-аллювиальных отложениях, р. 330 |

|||||||||

|

O |

0–3 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

AY |

3–9 |

8 |

7 |

44 |

15 |

16 |

9 |

59 |

40 |

|

ELg,nn |

13–33 |

6 |

11 |

33 |

18 |

17 |

16 |

50 |

49 |

|

ELg,nn /BT |

33–41 |

4 |

3 |

32 |

14 |

21 |

26 |

40 |

61 |

|

BTg1 |

41–53 |

7 |

2 |

35 |

12 |

25 |

19 |

44 |

55 |

|

BTg2/C [hh] |

53–97 |

1 |

5 |

29 |

10 |

22 |

34 |

34 |

66 |

|

Cg |

115–140 |

1 |

3 |

26 |

12 |

23 |

35 |

30 |

70 |

Примечание . Прочерк означает “не определялось”. Показатели, отмеченные звездочкой, относятся к фракциям крупного (0.5–0.1 мм) и среднего (0.1–0.05 мм) песка, как принято в литологии.

Профиль: АU (0–4 cм) – АY/ВM1 (4–16 см) – ВM1 (16–35 см) – ВM2/С (35–85 см) – С (85–110 см) – D (170–190 cм). Горизонты: АU – темно-гумусовый, пылевато-суглинист, непрочно комковат; АY/ВM1 – серовато-бурый, средний суглинок, комковат; ВM – бурый, суглинок, порошистый4, на педах чешуйки слюды; В/С бурый, суглинок легкий; С – светло-бурая супесь; С/D – серый среднезернистый влажный песок; D – мелкая галька с песком.

Примером подбелов являются разрезы 162/329 и 330. Первый описан с Г.И. Ивановым, второй – с Л.А. Матюшкиной (Росликова, Матюшкина, 1975) .

Разрез 162/329. Вяземский район Хабаровского края. Первая надпойменная терраса р. Уссури. Древний береговой вал, дубовый широколиственный лес. В подлеске лещина, много лиановых, в наземном покрове лесное разнотравье. Почва – подбел на голоценовых аллювиальных отложениях. Профиль: О (0–1 см) – AY (0– 12 см) – АY/Еg,nn (12–15 cм) – ЕLg,nn (15–30 cм) – ВTg1 (30–47 cм) – ВТg2 (47–60 см) – ВТg2/С – (60–85 cм) Сg (85–110 см). Горизонты: О – сухой лесной опад; АY – светло-серый, тяжелый суглинок, порошисто-комковат; АY/Еg,nn – серовато-палевый, средний суглинок, мелкокомковат; ЕLg,nn – буровато-палевый, легкая глина, слоистый, уплотнен, много Mn-Fe конкреций; ВTg1 – палево-буроватый, средняя глина, слоисто-пластинчат, конкреции; ВТg2 – бурый с темно-cизоватыми пятнами, тяжелый суглинок, угловато комковат, отдельные тонкозернистые песчаные линзы, плотный; ВТg2/С – чередование темно-шоколадных и охристых микрослоев (типа рыбьей чешуи), глина тяжелая, комковатоугловат, тонко опесчаненые линзы, единично галька; Сg – опесча-ненная тяжелая глина, много включений гальки и дресвы, глинистых окатышей, углей.

Разрез 330. Южная окраина г. Вяземский Хабаровского края. Вторая надпойменная терраса р. Уссури. Плоская вершина увала, окаймленная глубокими балками и оврагами. Акатниково – дубовое редколесье с примесью березы, липы, ясеня, с богатым подлеском, лесное разнотравье. Почва – лесной подбел на позднеплейстоценовых озерно-речных отложениях. Профиль: О (0–3 см) – АY (3–9cм) – АY/ЕLgnn (9–13 cм) – ELg,nn (13–33(37) cм) – ELg,nn/ВТg1 (33(37) –41 cм) – ВТg1 (41–53 cм) – ВTg2/C [hh] (53– 97 см) – ВTg3/С (97–115 см) – Сg (115–140 см). Горизонты: О – опад и лесная подстилка; АY – светло-серый, среднесуглинистый, комковат, включения углей и конкреций; АY/ЕLg,nn – светлосерый с палевыми участками, среднесуглинистый, мелко-пластинчато-ребристый, конкреции; ELg,nn – палевый, среднесуглинистый мелко пластинчат, много Мn-Fe конкреций; ELg,nn/ВTg1 – буровато-палево-сизый, тяжело-суглинистый, плотный, пластинчатый, конкреции; ВTg1 – сизовато-бурый, глинистый, плотный, вязкий; ВTg2 [hh]/C – бурый с темной расплывчатой линзой, глинистый, белесоватая присыпка, бесструктурный; ВTg3/С – бурый с обилием сизых аппликаций, глинистый, вязкий, сырой, скопления Мn гнезд; Сg – бурый, глинистый, плотный, сырой, марганцевые прожилки. Кроме палевой элювиально-глеевой толщи типичным для подбелов является серая окраска аккумулятивного горизонта. Она характерна и для буроземов. На эту особенность дальневосточных почв в свое время обращал внимание Ю.А. Ливеровский, и не случайно им тогда были выделены серые лесные почвы. Серые тона аккумулятивной части в них обусловлены активной деятельностью микроорганизмов, чему способствует совмещение в летне-осенний период максимального увлажнения и наиболее высоких температур воздуха. Результатом этих же процессов является обедненность палинологическим материалом плейстоценовых толщ Приамурья.

Как видно из приведенных описаний, почвы на релках первых надпойменных террас (буроземы, подбелы), по сравнению с почвами релок поймы, отличаются полно развитым профилем. Они, с одной стороны, несут все признаки зональных почв, а с другой - остаточные признаки пойменного режима (погребенные линзы песка, наличие обломков слюды, остатки аллювиальной слоистости, гумусированные прослои). Эти признаки аллювиальных релок отсутствуют в отложениях эоловых релок.

Буроземы первой надпойменной террасы (разрез 187, табл. 1) имеют типичный слабодифференцированный профиль среднесуглинистого состава. Характерно оглинивание верхней и средней части профиля бурозема, где доля фракций <0.01 мм составляет 46–51%; в нижней части структурно-метаморфического горизонта BM и в почвообразующей и подстилающей породе заметно облегчение состава - фракция >0.01 мм достигает 80–90%. В отличие от бурозема, лесной подбел на первой надпойменной голоценовой аллювиальной террасе (разрез 162/329) имеет четко дифференцированный профиль с заметным утяжелением гранулометрического состава в текстурном горизонте. Содержание фракций <0.01мм достигает 79% в верхней части текстурного горизонта (30–47 см) и 88% в его нижней части на переходе к почвообразующей породе (60–85 см). Однако в этом горизонте уже встречаются тонко опесчаненные линзы и единично галька. Ниже идет опесчаненный суглинок с обилием гальки и слабо окатанной дресвы (горизонт D). Элювиально-глеевая толща светло-палевых тонов, тонкослоистого сложения, со значительным количеством Mn-Fe конкреций.

В лесном подбеле на позднечетвертичных озерно-речных отложениях второй террасы р. Уссури (разрез 330), как и в подбеле на аллювиальных отложениях первой террасы р. Уссури, отмечаются сходные закономерности: двучленность почвенного профиля и утяжеление гранулометрического состава в его нижней части.

Почвенные образования поймы характеризуются наибольшим содержанием гумуса в наилковых отложениях (3–6%), рН близок к нейтральной реакции, а степень насыщенности достигает 99%. В химическом отношении буроземы первой террасы, как и почвы высоких уровней поймы, имеют почти нейтральную реакцию среды (6.2–6.8), высокую гумусированность поверхностного горизонта, степень насыщенности по всему профилю составляет 96–100% (табл. 2).

Таблица 2 . Физико-химические свойства почв поймы острова и первой надпойменной террасы

Table 2. Physico-chemical properties of soils of the island floodplain and the first terrace above the floodplain

|

Горизонт |

Глубина, см |

pH водн. |

Гумус, % |

Поглощенные катионы, ммоль-экв./100 г почвы |

Степень насыщенности основани-ями, % |

|||

|

Са2+ |

Mg2+ |

1 H+ |

Сумма |

|||||

|

Слаборазвитая аллювиальная слоистая, р. 1-1 |

||||||||

|

al (наилок) |

0–2 |

7.0 |

0.0 |

1.8 |

0.0 |

– |

1.8 |

– |

|

C~~ |

2–5 |

6.3 |

0.9 |

2.8 |

0.4 |

– |

3.2 |

– |

|

Слаборазвитая аллювиальная слоистая, |

р. 1-11 |

|||||||

|

al (наилок) |

0–9 |

6.5 |

1.7 |

12.2 |

4.7 |

0.02 |

16.9 |

99.9 |

|

W |

10–13 |

5.8 |

2.0 |

9.6 |

2.4 |

0.42 |

12.4 |

96.8 |

|

Cg~~ |

13–16 |

6.3 |

1.2 |

7.7 |

2.0 |

0.08 |

9.7 |

99.5 |

|

Cg[hh]~~ |

16–22 |

6.4 |

2.6 |

17.1 |

4.7 |

0.10 |

21.9 |

99.2 |

|

Cg~~ |

26–44 |

6.4 |

1.8 |

11.5 |

4.5 |

0.15 |

16.1 |

99.1 |

|

Cg[hh]~~ |

44–57 |

6.3 |

2.3 |

14.0 |

4.1 |

0.45 |

18.5 |

97.5 |

|

Cg[hh]~~ |

57–94 |

6.4 |

2.1 |

13.5 |

3.7 |

0.42 |

17.6 |

97.6 |

|

Cg~~ |

94–141 |

6.5 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Слаборазвитая аллювиальная слоистая глееватая, р |

1-8 |

|||||||

|

W |

0–3 |

6.4 |

3.8 |

12.0 |

0.1 |

0.02 |

12.1 |

98.8 |

|

C~~ |

3–7 |

5.0 |

– |

1.2 |

0.2 |

3.5 |

4.9 |

28.6 |

|

Cg~~ |

11–30 |

5.8 |

– |

1.0 |

0.2 |

0.2 |

1.4 |

85.7 |

|

Cg~~ |

43–70 |

6.4 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

|

Слаборазвитая аллювиальная слоистая глеватая, р. |

1-10 |

|||||||

|

al (наилок) |

0–0.5 |

6.0 |

6.0 |

17.5 |

5.4 |

0.4 |

23.3 |

98.3 |

|

W |

3–10 |

5.6 |

3.4 |

10.8 |

2.9 |

4.0 |

14.7 |

77.4 |

|

Cg~~ |

10–21 |

5.6 |

3.6 |

12.4 |

4.1 |

2.4 |

18.9 |

87.3 |

|

Cg~~ |

21–41 |

6.1 |

1.9 |

10.5 |

4.7 |

1.1 |

16.3 |

93.2 |

|

Cg~~ |

41–58 |

6.2 |

0.9 |

7.7 |

2.0 |

0.3 |

10.0 |

97.0 |

|

Cg~~ |

58–104 |

6.8 |

0.2 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Слаборазвитая дерновая на эоловых песках, р. 3В |

||||||||

|

W |

0–4 |

7.6 |

5.6 |

24.1 |

4.5 |

– |

28.6 |

– |

|

С^^ |

10–15 |

5.9 |

– |

0.8 |

0.0 |

0.7 |

1.5 |

53.3 |

|

Бурозем остаточно-пойменный, р. |

187 |

|||||||

|

AU |

0–4 |

6.8 |

6.6 |

22.6 |

5.4 |

0.1 |

28.1 |

99.6 |

|

AY/B1 |

5–12 |

6.8 |

1.5 |

9.6 |

4.2 |

0.2 |

14.0 |

98.6 |

|

B1m |

15–30 |

6.5 |

0.8 |

8.0 |

7.0 |

0.6 |

15.0 |

96.2 |

|

B1m/C |

45–55 |

6.2 |

0.4 |

6.0 |

4.6 |

0.4 |

11.0 |

96.4 |

|

C |

90–100 |

6.3 |

0.3 |

6.1 |

6.3 |

0.4 |

12.8 |

96.8 |

|

D |

150–160 |

6.5 |

0.2 |

6.0 |

5.5 |

0.1 |

9.8 |

99.1 |

|

Лесной подбел на голоценовом аллювии, |

р. 162/329 |

|||||||

|

AY |

0–12 |

5.7 |

– |

12.8 |

2.8 |

3.0 |

18.6 |

83.9 |

|

ELg.nn |

15–30 |

5.5 |

– |

4.2 |

2.4 |

3.2 |

9.6 |

67.3 |

|

BTg1 |

30–47 |

5.6 |

– |

6.6 |

3.5 |

3.5 |

13.6 |

74.3 |

|

BTg2/C |

60–85 |

5.4 |

– |

10.7 |

4.5 |

4.5 |

19.7 |

77.1 |

|

Cg |

90–110 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Лесной подбел на позднечетвертичных озерно-аллювиальных отложениях, р. 330 |

||||||||

|

O |

0–3 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

AY |

3–9 |

5.9 |

7.5 |

10.2 |

4.3 |

2.4 |

16.9 |

85.8 |

|

ELg,nn |

13–33 |

5.1 |

– |

2.7 |

2.1 |

4.5 |

9.3 |

51.6 |

|

ELg,nn/BT |

33–41 |

5.0 |

0.5 |

4.7 |

3.6 |

10.2 |

18.5 |

44.9 |

|

BTg1 |

41–53 |

5.0 |

1.1 |

7.4 |

5.6 |

12.8 |

25.8 |

50.4 |

|

BTg2/C[hh] |

53–97 |

5.2 |

– |

7.6 |

8.8 |

– |

– |

– |

|

Cg |

115–140 |

5.6 |

0.3 |

12.6 |

0.8 |

4.7 |

18.1 |

74.0 |

Примечание . Прочерк означает “не определялось”.

В лесном подбеле на аллювиальных отложениях первой надпойменной террасы (разрез 162/329) по значениям рН (водн.) прослеживается тенденция увеличения кислотности с глубиной. По сумме поглощенных оснований и степени насыщенности фиксируются два максимума – в аккумулятивной и нижней частях профиля (84–77%). Элювиально-глеевая толща насыщена только на 67%. В лесном подбеле на озерно-аллювиальных отложениях второй террасы (разрез 330) минимальная кислотность отмечается в аккумулятивной части профиля. Кривая распределения степени насыщенности сходна с таковой в подбелах на аллювии. Однако степень насыщенности элювиально-глеевой толщи значительно ниже, что отмечалось в более ранних работах (Росликова, 1996) .

Почвы, идентичные рассмотренным буроземам и подбелам, привлекали внимание исследователей и в других районах Приамурья. Так, на релках первых надпойменных террасах под широколиственными лесами Н.А. Крейдой и З.В. Шатохиной (1967) они были описаны соответственно как буроземы остаточнопойменные и буро-подзолистые почвы. Эти авторы предприняли попытку раскрыть специфику их развития. Было отмечено, что на легких по гранулометрическому составу отложениях молодых ре-лок формируются буроземы, а на релках тяжелого гранулометрического состава (древних) – уже буро-подзолистые (т. е. подбелы). Однако связи эволюционного развития почв с возрастом релок в ходе формирования первой надпойменной террасы не так однозначны, как полагали авторы. Для решения этого вопроса понадобились детальные исследования литолого-геоморфологических особенностей пойменного рельефа, что позволило дифференцировать развитие почв пойм в связи с эволюцией форм рельефа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Релочно-ложбинный ландшафт является характерным для пойменных условий долин крупных рек Приамурья и их притоков, где релки – важнейшая форма рельефа. По генезису они могут быть аллювиальные и эоловые и различаются высотой, характером склонов, гранулометрическим составом, литологическими признаками и сложением. Релки образуются из материала молодых кос и постепенного превращения их во фрагменты поймы в глубине пойменных массивов (Махинов, 2017), где воздушнопесчаные потоки их не достигают. Высокие аллювиальные (бывшие береговые валы) и эоловые релки не затапливаются. Они постепенно покрываются зональной растительностью (дуб, кедр, липа, бархат амурский, элеутерококк колючий, барбарис, виноград, лимонник). Низкие дюны “погружаются” в отложения суглинистых осадков пойменной фации. Они вначале накапливаются на склонах, а затем и на вершинах релок, что приводит к изменению гранулометрического состава, выположенности склонов, выравниванию вершин. Поверхность поймы постепенно повышается со средней скоростью около 1.5 мм/год (Махинов, 2006). При этом происходит смена растительности – исчезают таежные виды, но сохраняется дуб, тополь, бархат и др. В связи с высокой динамикой рельефа почвенный покров поймы слабо развит.

На современных прирусловых валах преобладают слаборазвитые слоисто-аллювиальные песчаные почвы (предпочвенные образования). На “лугово-лесных” гривах (низких релках) прирусловой поймы формируются слаборазвитые лугово-дерновые глее-ватые супесчано-песчаные и легкосуглинистые почвы. На “луговых” гривах (плоских релках) центральной поймы острова Славянский под вейниковыми лугами формируются слаборазвитые дерново-луговые глееватые легко- и среднесуглинистые почвы. На высоких песчаных релках (эоловых и аллювиальных) под дубняками – дерново-лесные почвы. Ни на одном из выделенных элементов рельефа в пойме острова не сформированы развитые почвы.

После смены пойменного режима надпойменным на релках (аллювиальных и эоловых), перекрытых суглинисто-глинистым плащом пойменной фации, развиваются зональные почвы: под разнотравно-березово-дубовым редколесьем на легко- и среднесуглинистом аллювии – недифференцированные буроземы остаточно-пойменные; под дубово-широколиственными лесами на тяжелосуглинистом и глинистом голоценовом аллювии – текстурнодифференцированные (подбелы). Кроме того, подбелы в пределах Среднеамурской низменности формировались и на озерно-речных позднечетвертичных отложениях, генезис которых был связан с существованием крупных озерных водоемов (Разрез новейших отложений…, 1978).

Следует отметить, что Н.А Крейда и З.В. Шатохина (1967) в основу классификационного разделения почв на надпойменных террасах положили гранулометрический состав и возраст релок. По их мнению, на молодых релках, сложенных легкими отложениями, формируются буроземы, а на старых релках (тяжелого состава) – буро-подзолистые почвы (по старой классификации). Однако это положение справедливо только в отношении гранулометрического состава. Что касается возраста, то он к этому примеру прямого отношения не имеет. Геоморфологи считают, что возраст релок проявляется в изменении их формы и степени заселения их растительностью. Эти изменения проявляются уже в условиях центральной поймы, а при выходе из пойменного режима они усиливаются. На развитие подобного рода преобразований необходимо 3–4 тыс. лет, при этом генезис релок постепенно “стирается” (Махинов, 2017) и на них может развиваться любой зональный тип почвообразования.

Обзор морфодиагностических признаков исследованных почвенных образований на геоморфологическом профиле острова Славянский свидетельствует о том, что дальнейшее развитие почв после выхода их из пойменного режима обусловлено литолого-геоморфологичской основой. В целом представленные материалы свидетельствуют о том, что эволюционно-генетические соотношения пойменных почв с почвами материковой части (первые надпойменные террасы) обусловлены, с одной стороны, гидролого-геоморфологическими факторами (на фоне климатических), а с другой – литолого-генетическими.

No. 8, pp. 36–42.

Список литературы Дифференциация почвенного покрова поймы Среднеамурской низменности в связи с эволюцией форм рельефа

- Ахтямов М.Х., Кремлев С.М., Ким Ен Гелъ. Пойменные луга Среднеамурской равнины: синтаксономия, динамика, экологическая физиология. Владивосток, 1988. 121 с.

- Ершов Ю.И. Особенности почвообразования и эволюция почв поймы нижнего Амура в пределах Удыль-Кизинской низменности // Науч. докл. высш. школы. Биол. науки. 1970. № 7. С. 121–126.

- Иванов Г.И. Классификация почв равнин Приморья и Приамурья. Владивосток: Дальневосточ. кн. изд-во, 1966. 47 с.

- Качияни А.И., Трегубов Г.А. Классификация почв Приамурья и Приморья // Амурский сборник. Том II. 1960. С. 277–295.

- Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 224 с.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Ковда В.А., Зимовец Б.А., Зырин Н.Г. Почвы и процессы почвообразования в поймах Верхнего и СреднегоАмура // Почвоведение. 1960. № 11. С. 11–23.

- Крейда Н.А. Шатохина З.В. О происхождении почв “релок” в долинах рек Иман и Уссури // Проблемы агрохимии и почвоведения на Дальнем Востоке: Тезисы докладов на первом совещании агрохимиков и почвоведов на Дальнем Востоке. Хабаровск, 1967. С. 21–22.

- Куренцова Г.Э. Естественные и антропогенные смены растительности Приморья и Нижнего Приамурья. Новосибирск: Наука, 1973. 232 с.

- Ливеровский Ю.А., Росликова В.И. Генезис некоторых луговых почв Приморья // Почвоведение. 1962. № 8. С. 36–42.

- Махинов А.Н. Современное рельефообразование в условиях аллювиальной аккумуляции. Владивосток: Дальнаука, 2006. 232 с.

- Махинов А.Н. Эоловые формы рельефа в пойме реки Амур // Геоморфология. 2017. № 2. С. 52–62.

- Полевой определитель почв России. М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева РАСХН, 2008. 182 с.

- Разрез новейших отложений Нижнего Приамурья / авт. Э.Н. Сохина, Т.Д. Боярская, А.П. Окладников, В.И. Росликова, А.И. Чернюк. М.: Наука, 1978. 104 с.

- Росликова В.И. Марганцево-железистые новообразования в почвах равнинных ландшафтов гумидной зоны. Владивосток: Дальнаука, 1996. 272 с.

- Росликова В.И., Матюшкина Л.А. Особенности конкрециеобразования в почвах Среднеамурской впадины в связи с литолого-геоморфологическими условиями // Вопросы географии Дальнего Востока. Сб. 16. Хабаровск, 1975. С. 128–142.

- Росликова В.И., Матюшкина Л.А. Текстурно-дифференцированные почвы равнин юга Дальнего Востока и их ландшафтно-географические особенности // Региональные проблемы. 2017. Т. 20. № 4. С. 53–60.

- Сохина Э.Н. Русловые процессы и формирование современного аллювия в низовьях Амура // Вопросы геологии осадочных формаций юга Дальнего Востока. Владивосток, 1973. С. 55–66.

- Шелест Л.Г. Почвы пойм горных долин Приморского края: Дисс. … канд. биол. наук (02.03.08 – почвоведение). Владивосток, 2001. 159 с.

- Шраг В.И. Классификация пойменных почв и краткая агромелиоративная характеристика. М.: Изд-во Росгипроводхоза, 1961. 97 с.