Дифференциация потребительского поведения населения Карелии на рынке платных социально значимых услуг

Автор: Морозова Татьяна Васильевна, Белая Раиса Васильевна, Козырева Галина Борисовна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Уровень, качество и условия жизни населения

Статья в выпуске: 2 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

На основе данных репрезентативного социологического обследования домохозяйств, реализованного в Республике Карелия в 2019 г., осуществлён анализ спроса населения на платные социально значимые услуги. В состав исследуемых услуг входят: жилищно-коммунальные, связи, транспортные, медицинские, санаторно-оздоровительные, ветеринарные, правовые, образовательные, культуры, туризма, физкультуры и спорта, социальные услуги для пожилых и инвалидов. Выявлена неоднородность домохозяйств по спросу на платные услуги и проведена оценка активности потребления. Показано, что активными пользователями платных социально значимых услуг в зависимости от их вида являются от 50% до 80% домохозяйств региона. Особое внимание уделено исследованию потребительского поведения на рынке медицинских услуг. Построена типология потребительской активности на рынке платных медицинских услуг. В рамках построенной типологии выделены четыре типа. Сделан вывод о том, что для домохозяйств с низким уровнем доходов, проживающих на территории малых городов и сельских поселений, характерна высокая активность потребления платных медицинских услуг. С увеличением подушевого дохода снижается доля домохозяйств в группе высокой потребительской активности. Активность потребления ниже или значительно ниже средней по региону выявлена в группах обеспеченных домохозяйств. Результаты исследования показали, что в настоящее время для населения важны платные медицинские услуги. Развитый рынок платных медицинских услуг позволил в период пандемии части населения провести своевременное обследование и лечение, так как существующая система здравоохранения не смогла обеспечить гарантированно качественное бесплатное лечение.

Социально значимые услуги, типология потребительской активности, домохозяйство, уровень бедности, территория проживания, доступность медицинских услуг

Короткий адрес: https://sciup.org/143178891

IDR: 143178891 | DOI: 10.19181/population.2022.25.2.5

Текст научной статьи Дифференциация потребительского поведения населения Карелии на рынке платных социально значимых услуг

Модель социального государства, заложенная в Конституцию России, решение проблемы социального баланса в распределении общественных благ носят скорее декларативный и противоречивый характер. Об этом свидетельствует расширение рынка платных социально значимых услуг в России, что является фактором риска, повышающим социальное неравенство и снижающим качество социальной структуры и качества жизни населения.

Особенно остро эти проблемы наблюдаются в сельской местности и малых городах. На отдалённых сельских территориях в последние 30 лет происходила деградация социальной инфраструктуры, в частности систем здравоохранения, образования, культуры и других. Так, страховая медицина не обеспечивает минимально необходимого пакета медицинских услуг, что связано с отсутствием не только узких специалистов, но и врачей общей практики, необходимого медицинского оборудования. В результате жители села и малых городов оказались в положении депривации.

Недоступность социально значимых услуг обусловила формирование деструктивных моделей потребительского поведения населения. Получили широкое распространение практики потребления платных жизненно необходимых услуг. Такие модели потребления демонстрируют не только обеспеченные, но и имеющие материальные затруднения жители села и малых городов. В данном контексте актуализируются исследования проблем формирования потребительских практик на рынке платных услуг населением отдалённых сельских территорий и малых городов. Результаты исследования могут стать основой для разработки управленческих решений повышения эффективности социальной политики

Обзор литературы

Представители российских научных школ связывают основную функцию «социального государства» с сильной соци- альной политикой, направленной на стабильное обеспечение высокого жизненного уровня и занятости населения, создание современных и доступных всем гражданам систем образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения и обслуживания, поддержания неимущих и малоимущих слоев населения [1]. За 30-летний период рыночного перехода в России складывалась структура рынка социально значимых услуг, включающая платный и бесплатный сектора. При этом развиваются новые формы социального предпринимательства, социально ответственной политики бизнеса, ориентированные на развитие доступности социально значимых услуг. Вместе с тем эффективному функционированию сектора услуг в России препятствует ряд факторов. Наиболее значимые из них — дифференциация регионов по объёму предоставления платных услуг; отсутствие ряда потребительских услуг в труднодоступных районах, особенно на сельских территориях; низкое качество услуг; недостаточно развитая инфраструктура социально значимых услуг.

Неотъемлемым условием воспроизводства здорового, высокообразованного населения являются развитые сферы здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта [2–4]. Сегодня на международном уровне признана особая социальная задача преодоления ограничений в доступности к услугам транспорта и связи как в городской среде [5], так и в сельской местности [6], к социальным услугам для пожилых людей [7], к медицинским услугам для социально уязвимых категорий населения [8; 9]. Получили развитие исследования о влиянии трансформации рынка медицинских услуг на потребительское поведение людей.

Высокую эффективность научных исследований продемонстрировала российская социо-демографическая школа. Так, в работах Н. М. Римашевской эмпирически доказывается негативное влияние социально-экономического неравенства на агрегированные показатели здоровья на- селения. При этом низкая доступность бесплатных медицинских услуг усиливает неравенство. Происходит дифференциация не в пользу бедных слоёв населения [10-12]. Учеными этой школы делаются выводы о различиях в здоровье людей, обусловленных социально-экономической стратификацией и неравным распределением в обществе ресурсов социального капитала. Доказывается, что социальное неравенство по доходам играет важную роль в формировании здоровья [13]; связывается доступность медицинской помощи с самосохранительной активностью человека [14]; эмпирически подтверждается, что состояние здоровья людей служит объективной предпосылкой их социальной активности при формировании эффективной социальной структуры, а также одним из оснований идентификации и самоидентификации людей в системе социального неравенства [15].

В работах исследователей сельских территорий рассматривается состояние и проблемы сельского здравоохранения. Делается вывод о преобладании негативной тенденции к тотальному сокращению больниц и амбулаторно-поликлинических учреждений, что усугубляет и без того сложное социальное положение сельчан [16].

В исследованиях социологов Высшей школы экономики (ВШЭ) предлагается новый взгляд на современные исследования социальных механизмов дифференциации потребителей медицинской помощи. В рамках данной методологии социологические исследования неравенства в доступе к медицинской помощи нацелены на изучение социальных моделей поведения людей [17]. На основе данных «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения ВШЭ (RLMS-HSE) » осуществлён анализ динамики самооценок здоровья россиян в постсоветский период [18]. Он показывает негативную динамику оценки населением своего здоровья.

Исследования учёных МГУ имени М. В. Ломоносова позволили выявить ос- новные причины неудовлетворенности качеством медицинской помощи; раскрыть зависимость доступности дистанционных медицинских услуг от платёжеспособности, возрастного состава и местожительства населения [19]. Вопросы доступности медицинских услуг, организации системы здравоохранения с учётом развития платных услуг актуальны и изучаются учёными разных стран [20–22].

Одним из современных вызовов, стоящих перед правительствами разных стран мира, в том числе России, является пандемия COVID-19. Правительства были вынуждены срочно реагировать, чтобы не допустить высоких уровней заражённости и смертности населения [23; 24]. В период пандемии система коммерческого медицинского обслуживания сыграла огромную роль, оказывая своевременное обследование и лечение населения. Но встал вопрос о финансовых ограничениях, которые испытывает население при потреблении платных услуг. При этом большую роль в поддержке населения и сглаживании напряженной психологической ситуации играют некоммерческие организации.

Материалы и методология

Методология исследования основана на посемейном подходе [25], разработанном в рамках российской научной социо-демографической школы Н. М. Римашев-ской, в рамках которой используются методы многомерного статистического анализа данных: построение вариационных рядов, метод кросс-табуляции, факторный и дискриминантный анализы. Цель исследования — оценка потребительского поведения населения Республики Карелия (РК) на рынке платных услуг.

В качестве исходных данных использовалась база данных, сформированная в системе SPSS по результатам опроса населения, проводимого Институтом экономики Карельского научного центра РАН в 2019 г. на территории РК в рамках научно-исследовательской работы «Разработ- ка методологического подхода к оценке социального здоровья трансформирующего общества» 1. В качестве параметров исследования использовались: 1) показатели, характеризующие спрос по следующим видам услуг: транспортные, связи, ЖКХ, культуры, туристические, физкультуры и спорта, медицинские, санаторнооздоровительные, ветеринарные, правового характера, образовательные, социальные услуги для пожилых и инвалидов; 2) показатели, отражающие причины,ко-торые ограничивают потребление платных услуг: недостаток денежных средств; отсутствие предприятий и лиц, оказывающих подобные услуги; низкое качество услуг; 3) показатели, характеризующие территориальное расположение домохозяйства (средний город, малый город, село) и подушевой доход домохозяйств, рассчитанный относительно прожиточного минимума (ПМ), установленного в РК на момент проведения опроса.

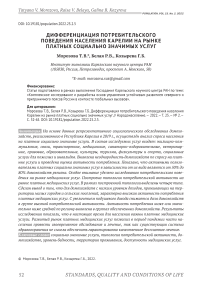

Для анализа данных был привлечён факторный анализ [26], в результате которого выявлены пять факторов — интегральных показателей. Первый фактор имеет высокие факторные нагрузки на параметры, определяющие спрос на следующие услуги: культурные, туристические, физкультуры и спорта, санаторно-оздоровительные, ветеринарные, правового характера, образовательные. Перечисленные услуги относятся к социально значимым, а первый фактор определяется как интегральный показатель спроса на эти услуги. Анализ данных в разрезе первого фактора (рис. 1) позволил выявить не-

Рис. 1. Спрос домохозяйств на рынке платных социально значимых услуг,%

Fig. 1. Demand of households in the commercial socially significant services market,% Источник: построено авторами по результатам факторного анализа.

-

1 Проект РФФИ № 18-013-01077, Вологодский научный центр РАН, 2019 год. Метод опроса— анкетирование по месту жительства. Объём выборки составил 400 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Репрезентативность выборочной совокупности обеспечивается соблюдением половозрастной структуры населения и пропорций между сельским и городским населением.

однородность рынка платных социально значимых услуг и выделить две группы домохозяйств: с высоким (группа 2–52% от числа домохозяйств) и низким спросом (группа 1–43%).

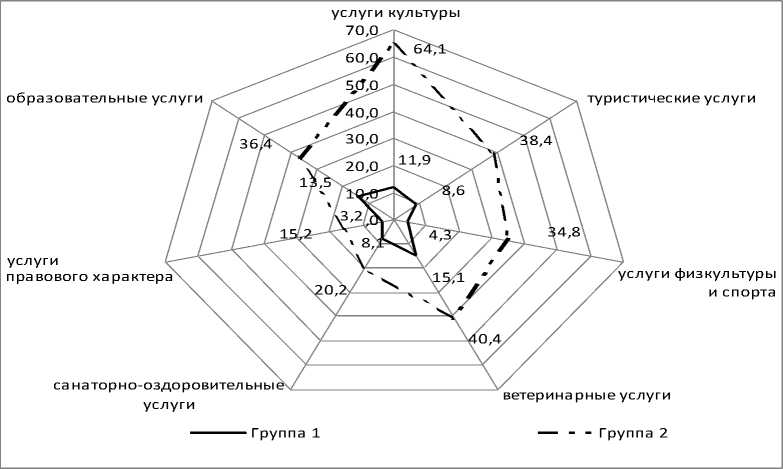

В разрезе второго фактора выявлена дифференциация спроса на рынке платных услуг связи, ЖКХ и транспорта, где

доминирует группа домохозяйств (77% от всех домохозяйств) со 100% спросом на услуги (рис. 2).

Рис. 2. Спрос домохозяйств на рынке платных услуг: транспортных, жилищно-коммунальных и связи, %

-

Fig. 2. Demand of households in the commercial service market: transportation, communication, housing and public utilities, %

Источник: построено авторами по результатам факторного анализа.

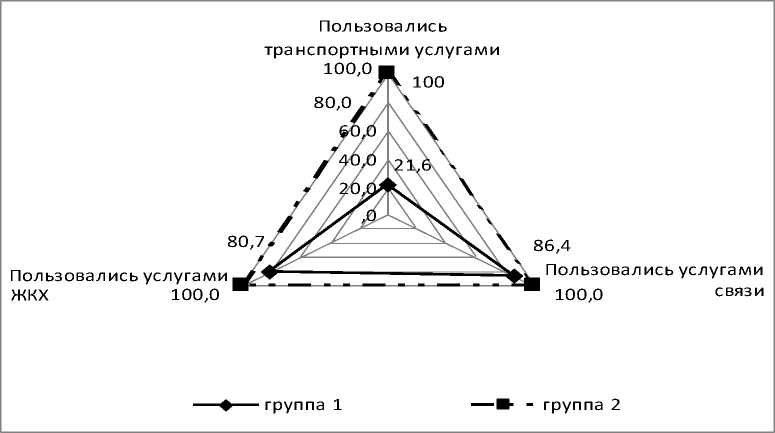

Пользовались социальными услугами для пожилых и

Не пользовались, но хотели бы пользоваться группа 2

Рис. 3 Спрос домохозяйств на рынке платных социальных услуг для пожилых и инвалидов, %

-

Fig. 3. Demand of households in the commercial social services market for the elderly and persons with disabilities, %

Источник: построено авторами по результатам факторного анализа.

Анализ данных в разрезе третьего фактора показал неоднородность рынка социальных услуг для пожилых и инвалидов, на котором выделяются две группы домохозяйств: группа 1 — не нуждающихся в услугах (56% от всех домохозяйств) и группа 2 (44%) — с высоким потенциальным спросом (более 40%) на платные социальные услуги, но не пользующихся услугами в связи с ограничениями (рис. 3).

Четвёртый фактор ограничений потребления платных услуг включал три параметра: недостаток денежных средств; отсутствие предприятий и лиц, оказывающих услуги; низкое качество услуг. В разрезе этого фактора можно выделить две группы домохозяйств (табл. 1). Группа 1 связывает свои ограничения только с отсутствием денежных средств, группа 2—в основном с отсутствием предприятий и низким качеством платных услуг.

Таблица 1

Причины ограничений в потреблении платных услуг,% от домохозяйств

Table 1

Reasons for reduction in the consumption of commercial services by households,% from households

|

Причина |

Группа 1 |

Группа 2 |

|

недостаток денежных средств |

100,0 |

19,0 |

|

отсутствие предприятий и лиц, оказывающих подобные услуги |

- |

58,6 |

|

низкое качество услуг |

- |

51,7 |

|

Всего домохозяйств (%) |

48,3 |

51,7 |

Источник: рассчитано авторами по результатам факторного анализа.

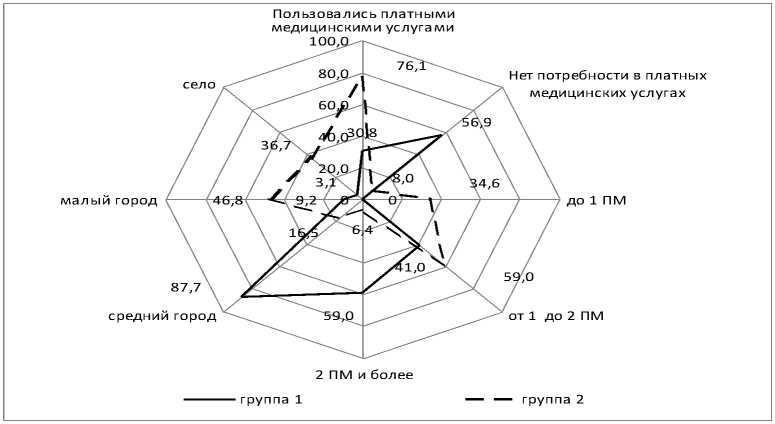

Для выявления дифференциации домохозяйств на рынке платных медицинских услуг в области значений пятого фактора выделены две группы домохозяйств (рис. 4). Группа 2 (49% от домохозяйств) характеризуется высоким спросом на медицинские услуги (более чем в 2 раза выше, чем в группе 1), присутствием преимущественно домохозяйств из малого города и села, высокой долей малообеспеченных домохозяйств с подушевым доходом менее одного ПМ. В группе 1 (51%) доминируют домохозяйства из среднего города.

Рис. 4 Спрос домохозяйств на рынке платных медицинских услуг, %

Fig. 4. Demand of households in the commercial medical services market, % Источник: построено авторами по результатам факторного анализа.

С целью дальнейшего исследования рынка платных медицинских услуг были взяты два интегральных фактора: платных медицинских услуг и ограничений на платные услуги. В пространстве этих факторов выделены 4 группы домохо зяйств (табл. 2). Проведенный дискриминантный анализ показал, что 86,5% исходных сгруппированных наблюдений классифицировано правильно, что подтверждает корректность проведённой группировки.

Таблица 2

Спрос домохозяйств на платные медицинские услуги, % от домохозяйств в группе

Table 2

Demand of households in the commercial medical service market, % of households in group

|

Параметры |

Группа 1 |

Группа 2 |

Группа 3 |

Группа 4 |

Среднее по Карелии |

|

Пользовались медицинскими услугами |

43,0 |

57,8 |

92,7 |

84,0 |

69,0 |

|

Место проживания |

|||||

|

Средний город |

93,7 |

83,6 |

11,0 |

20,8 |

50,5 |

|

Малый город |

3,8 |

12,9 |

46,3 |

47,2 |

29,8 |

|

Село |

2,5 |

3,4 |

42,7 |

32,1 |

19,8 |

|

Подушевой доход домохозяйств |

|||||

|

До 1 ПМ |

- |

- |

24,4 |

42,5 |

17,1 |

|

От 1 до 2 ПМ |

50,6 |

34,5 |

62,2 |

56,6 |

50,1 |

|

2 ПМ и более |

49,4 |

65,5 |

13,4 |

0,9 |

32,8 |

|

Ограничения в потреблении платных услуг |

|||||

|

Недостаток денежных средств |

93,7 |

- |

13,4 |

98,1 |

49,5 |

|

Отсутствие предприятий и лиц, оказывающих подобные услуги |

- |

4,3 |

35,4 |

- |

9,0 |

|

Низкое качество услуг |

- |

6,9 |

26,8 |

- |

7,8 |

|

Число домохозяйств (ед.) |

79 |

116 |

82 |

106 |

383 |

|

Число домохозяйств (%) |

20,63 |

30,29 |

21,41 |

27,68 |

100,00 |

Источник: рассчитано авторами по результатам факторного анализа.

Параметр «пользование медицинскими услугами» — один из самых значимых дифференцирующих признаков. В третьей и четвёртой группах доля спроса на медицинские услуги самая высокая из всех четырёх групп и составляет более 90% в третьей группе и более 80% — в четвёртой. В первой и второй группах спрос почти в 2 раза ниже. В структуре групп по территориальному признаку средний город доминирует в первой и второй группах, достигая 90% и 80% соответственно, а малый город и сельское поселение — с теми же показателями в третьей и четвёртой группах.

Следующий дифференцирующий признак, вносящий значимый вклад в дифференциацию групп,— подушевой доход домохозяйств. В первой и второй группе отсутствуют домохозяйства с подушевым доходом менее 1 ПМ. Более того, подушевой доход выше 2 ПМ занимает в структуре доходов в первой группе почти 50%, во второй — более 60%. И, напротив, третья и четвёртая группы отличаются высокой долей бедных домохозяйств (с подушевым доходом до 1 ПМ). В третьей группе доля бедных в 1,5, а в четвёртой — в 2,5 раза выше среднего значения по региону. Домохозяйства с доходом в размере 2 ПМ и более практически отсутствуют в четвёртой группе, в третьей — не превышают 14%. Выше перечисленные параметры в основном показывают дифференциацию между двумя парами групп домохозяйств: первая пара состоит из первой и второй группы; во вторую пару входит третья и четвёртая группы.

Следующие дифференцирующие признаки связаны с ограничениями в потреблении платных услуг. Значительный вклад в дифференциацию вносит параметр «недостаток денежных средств». В первой и четвёртой группах в структуре ограничений присутствует, превышая 90%, только «недостаток средств». Во второй и третьей группах доминируют параметры «отсутствие предприятий» и «низкое качество услуг». При этом, если во второй группе ограничения не достигают 7%, то в третьей — «отсутствие предприятий» указано более чем в 35%; «низкое качество» — более чем в 25% ответов.

Анализ выделенных групп, полученных в результате факторного анализа, позволяет типологизировать потребительскую активность домохозяйств на рынке медицинских услуг. В соответствии с выделенными группами получены четыре типа потребительской активности домохозяйств (в сравнении со средним по региону): значительно ниже средней (группа 1), ниже средней (группа 2), выше средней (группа 3) и значительно выше средней (группа 4). В табл. 3 представлены данные, наглядно демонстрирующие территориально-экономические особенности потребительской активности домохозяйств на рынке медицинских услуг.

Таблица 3

Типология потребительской активности домохозяйств Республики

Карелия на рынке медицинских услуг, % от домохозяйств по строке

Table 3

Typology of the сonsumer activity of households in the Republic of Karelia in the commercial medical service market, % of households by line

|

Параметры |

Тип потребительской активности |

Итого |

|||

|

Значительно ниже средней |

Ниже средней |

Выше средней |

Значительно выше средней |

||

|

Территория проживания |

|||||

|

Средний город |

36,6 |

48,0 |

10,9 |

4,5 |

100 |

|

Малый город |

2,8 |

14,2 |

47,2 |

35,8 |

100 |

|

Село |

2,7 |

5,3 |

45,3 |

46,7 |

100 |

|

Подушевой доход домохозяйств |

|||||

|

До 1 ПМ |

- |

- |

69,2 |

30,8 |

100 |

|

От 1 ПМ до 2 ПМ |

20,9 |

20,9 |

31,4 |

26,7 |

100 |

|

2 ПМ и более |

30,7 |

59,8 |

0,9 |

8,7 |

100 |

Источник: рассчитано авторами по результатам факторного анализа.

На уровне высокой активности находятся более 80% домохозяйств из малого города и 90% сельских домохозяйств. В разрезе выделенных типов активности средний город наименее всего представлен в области высокой активности (менее 15%). Таким образом, село занимает ведущие позиции на рынке платных медицинских услуг. Все малообеспеченные домохозяйства (подушевой доход менее 1 ПМ) находятся в области высокой потребительской активности. С увеличением подушевого дохода доля домохозяйств в области высокой активности снижается от 100% до 10%.

Заключение

На основе данных социологического опроса населения средних и малых городов, а также сельских населённых пунктов Республики Карелия выявлена дифференциация потребительской активности домохозяйств на рынке платных услуг, включающих жилищно-коммунальные, связи, транспорта, культуры, туристические, физкультуры и спорта, медицинские, санаторно-оздоровительные и другие. Построенная типология потребительской активности домохозяйств на рынке платных медицинских услуг, включающая четыре типа, показывает, что высокий уровень потребления бедными и крайне бедными слоями населения платных медицинских услуг демонстрирует вынужденную, вызванную в основном острой необходимостью активность, связанную с отсутствием или низкой доступностью бесплатных услуг данного вида или их низким качеством в месте проживания.

Выявленное противоречие между практикой потребления платных медицинских услуг и уровнем доходов домохозяйств обусловлено разными мотивационными моделями. Достаток в семье влияет на состояние здоровья и возможность избежать запущенных болезней. Обеспеченные семьи могут планировать потребление медицинских услуг, что даже при отсутствии возможности получать бесплатную медицинскую помощь в местах проживания, позволяет посещать врача в районном или региональном центрах. То есть в таких семьях, как правило, реже возникает потребность экстренного посещения врачей и дорогостоящих обследований. Они предпочитают бесплатные медицинские услуги.

Практика потребления малообеспеченных семей не базируется на самосохрани-тельном поведении. Недостаток материальных ресурсов не позволяет планировать своевременное получение медицинской помощи. Как правило, проблемы со здоровьем накапливаются, что вынуждает прибегать к потреблению платных медицинских услуг. Эта проблема усугубляется местом проживания семей. Малые города и сёла не обеспечивают население необходимым объёмом и качеством медицинских услуг. Как показали результаты исследования, в настоящее время население активно потребляет коммерческие медицинские услуги. И важны они во многом потому, что существующая система здравоохранения не может обеспечить гарантированно качественное бесплатное лечение. Таким образом, проводя политику в области здравоохранения, необходимо совершенствовать систему бесплатных медицинских услуг, сохраняя и развивая платные, стремясь сделать их доступными для малоимущих.

Важнейшим направлением решения проблемы оптимального и справедливого распределения общественных благ, в частности доступных медицинских услуг, является развитие цифровых технологий. Элементы цифрового сектора (услуги телемедицины, электронная форма записи к врачу, электронный лист нетрудоспособности и другие) активно используются в городской местности. К сожалению, существует проблема «цифрового разрыва», которая создаёт для населения удалённых сельских территорий ситуацию депривации.

Решение проблемы повышения доступности социально значимых услуг для населения лежит в плоскости межсекторного взаимодействия государства, бизнеса и НКО. Инструменты такого взаимодействия в экономических условиях, усложнённых пандемией COVID-19, должны опираться на консолидацию и партнерство. Цифровые технологии могут обеспечить работоспособность таких инструментов.

Требуются дальнейшие исследования для поиска и обоснования социальных инструментов, направленных на повышение доступности к качественным медицинским услугам жителей периферийных территорий (сёл и малых городов), в первую очередь малоимущих. Данные исследования лежат в плоскости формирования новых подходов социальной политики, ориентированной на развитие России как социального государства.

Список литературы Дифференциация потребительского поведения населения Карелии на рынке платных социально значимых услуг

- Полюх, М. А. К вопросу о понятии и сущностном содержании концепции социального государства / М. А. Полюх // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы IV Международной научной конференции (Казань, май 2016 г.). — Казань, 2016. — С. 20-23.

- Абанкина, Т.В. Динамика обеспеченности населения России культурными благами (2000-2019) / Т. В. Абанкина // Обсерватория культуры.— 2021. — Т. 18.— № 1. — С. 4-21. DOI: 10.25281/2072-3156-2021-18-1-4-21.

- Абанкина, Т.В. Модели государственной поддержки культуры: теоретические основания и финансовые инструменты / Т. В. Абанкина // Журнал Новой экономической ассоциации.— 2014.— № 4(24). — С. 185-189.

- Восколович, Н. А. Проблемы вовлечения российского населения в занятия спортом / Н. А. Во-сколович, Р. И. Юнусов // Интеллект. Инновации. Инвестиции.— 2020.— № 3. — С. 31-41. DOI: 10.25198/2077-7175-2020-3-31.

- Allen, Jeff. Sizing up transport poverty: A national scale accounting of low — income households suffering from inaccessibility in Canada, and what to do about it / Jeff Allen, Steven Farber // Transport Policy.— 2019.—Vol. 74, February. — P. 214-223. DOI: 10.1016/j.tranpol.2018.11.018.

- Velaga, N.R. Transport poverty meets the digital divide: Accessibility and connectivity in rural communities / Nagendra R. Velaga, Mark Beecroft, John D. Nelson, David Corsar, Peter Edwards // Journal of Transport Geography.— 2012.—Vol. 21. — P. 102-112.

- Lindsey, M. Individual- and Contextual-Level Factors Affecting the Use of Social Support Services among Older Adults / M. Lindsey and all. // Journal of Social Service Research. — 2018.—Vol. 44(1). — P. 108-118. DOI: 10.1080/01488376.2017.1416725.

- Cantor, J. H. Availability of outpatient telemental health services in the United States at the outset of the COVID-19 Pandemic / Jonathan H. Cantor, Ryan K. McBain, Aaron Kofner, Bradley D. Stein, Hao Yu // Medical Care.— 2021.—Vol. 59. — No. 4.—P. 319-323.

- Corbishley, €h. Institutional entrepreneurship, governance, and poverty: insights from emergency medical response services in India / Christopher Corbishley, Gerard George, Rekha Rao-Nicholson, Rahul Bansal // Asia Pacific Journal of Management.— 2015.—Vol. 32. — P. 39-65. DOI: 10.1007/ s10490-014-9377-9.

- Здоровье и здравоохранение в гендерном измерении / под общ. ред. Н. М. Римашевской.— Москва : Агентство «Социальный проект», 2007.— 240 с.

- Сбережение народа / под ред. Н. М. Римашевской. — Москва : Наука, 2007.— 326 с.

- Римашевская, Н.М. Неравенство доходов и здоровье / Н. М. Римашевская, О. А. Кислицина // Народонаселение.— 2004.— № 2.—С. 5-17.

- Русинова, Н. Социальные неравенства в здоровье петербуржцев в первом постсоветском десятилетии / Н. Русинова, Дж. Браун, Л. Панова // Журнал социологии и социальной антропологии.— 2003. — Т. 6.— Спецвыпуск «Санкт Петербург в зеркале социологии».— С. 331-368.

- Назарова, И.Б. Доступность системы здравоохранения и самосохранительная активность граждан / И. Б. Назарова // Социология медицины. — 2006.— № 2.— С. 22-30.

- Артамонова, О.Е. Социальная дифференциация населения в сфере здоровья: по материалам регионального исследования / О. Е. Артамонова // Социологии медицины.— 2008.— № 2.—С. 50-54.

- Белова, Н.И. Сельское здравоохранение: состояние, тенденции и проблемы / Н. И. Белова // Социологические исследования. — 2017.— № 3. — С. 97-105.

- Вялых, Н.А. Механизмы дифференциации потребления медицинской помощи в России: методологический поворот в современных социологических исследованиях / Н. А. Вялых // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология.— 2018.— № 45. — С. 122-137.

- Козырева, П.М. Динамика самооценок здоровья россиян: актуальные тренды постсоветского периода / П. М. Козырева, А. И. Смирнов // Социологические исследования.— 2020.— № 4. — C. 70-81. DOI: 10.31857/S013216250009116-0.

- Восколович, Н. А. Доступность услуг здравоохранения как основа социальной защищённости населения / Н. А. Восколович // Народонаселение.- 2021.- № 2.- C. 87-96. DOI: 10.19181/ population.2021.24.2.8.

- Cretan, R. COVID-19 in Romania: transnational labour, geopolitics, and the Roma 'outsiders'/ Remus Cretan, Duncan Light // Eurasian Geography and Economics.— 2020.—Vol. 61. — No. 4-5.— P. 559-572. DOI: 10.1080/15387216.2020.1780929.

- Byron, J. Impacts of COVID-19 in the Commonwealth Caribbean: key lessons / Jessica Byron, Jacqueline Laguardia Martinez, Annita Montoute & Keron Niles // The Round Table.— 2021.—Vol. 110.—No. 1. — P. 99-119. DOI: 10.1080/00358533.2021.1875694.

- Storeng, K. T. Civil society participation in global public private partnerships for health. / K. T. Storeng, A. B. Puyvallée / Health Policy and Planning.— 2018.—Vol. 33(8).—P. 928-936. DOI: 10.1093/heapol/czy070.

- Kosycarz, E. Evaluating opportunities for successful public-private partnership in the healthcare sector in Poland. / E. Kosycarz, B. Nowakowska, M. MikoJajczyk / Journal of Public Health. — 2019.— Vol. 27(9). — P. 1-9. DOI: 10.1007/s10389-018-0920-x.

- Kruk, M.E. High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: time for a revolution. / M. E. Kruk et al. / The Lancet Global Health Commission.—2018.—Vol. 6. DOI: 10.1016/ S2214-109X(18)30386-3.

- Римашевская, Н.М. Социальные приоритеты в условиях кризиса не меняются / Н. М. Рима-шевская // Народонаселение.— 2015.— № 2. — С. 4-8.

- Харин, В.Н. Факторный анализ (подход с использованием ЭВМ) / В. Н. Харин. — Петрозаводск : Из-во КарНЦ РАН, 1992.— 90 с.