Дифференциация состава гумуса в почвах притеррасной поймы в дельте Селенги

Автор: Шахматова Е.Ю.

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 1 (27), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье приведен анализ состава гумуса в почвах притеррасной части левобережной поймы в дельте р. Селенги, которые, являясь аккумуляторами принесенных с водами веществ, обеспечивают устойчивость почвенного покрова всей экосистемы. Отмечено влияние гидроморфизма и интенсивности аллювиальных и пойменных процессов на формирование органического вещества в почвах. Полимодальный характер содержания и распределения гумусовых веществ по профилям исследованных почв является результатом периодического затопления поверхности поймы и формирования при этом погребенных горизонтов аккумуляции гумуса. В почвенных оглеенных горизонтах выявлено уменьшение суммарного содержания гуминовых и фульвокислот и соответственное увеличение доли негидролизуемого остатка. Проведенный анализ состава гумуса в исследованных почвах выявил общие особенности, которые обусловлены влиянием грунтовых вод, пойменных и аллювиальных процессов. Также обнаружены различия в составе гумуса, которые проявляются в содержании гумусовых кислот и нерастворимого остатка как в органо-аккумулятивных горизонтах, так и в минеральной части профилей и имеют тесную зависимость от типа гумуса и степени гумификации органического вещества. Установленная дифференциация состава гумуса является информативным показателем, отражающим влияние мезорельефа притеррасной части поймы, гранулометрического состава, температурного и водного режима почв, обеспечивающих плодородие и стабильность почвенного покрова территории.

Дельта, река селенга, притеррасные пойменные почвы, дифференциация состава гумуса

Короткий адрес: https://sciup.org/148328989

IDR: 148328989 | УДК: 631.48 | DOI: 10.18101/2542-0623-2024-1-78-88

Текст научной статьи Дифференциация состава гумуса в почвах притеррасной поймы в дельте Селенги

Гумус является многокомпонентной системой, которая влияет на формирование органического профиля почвы, ее плодородие и продуктивность растительных сообществ. Поэтому при проведении почвенно-экологического мониторинга гумус почв необходимо исследовать в первую очередь.

Известно, что важнейшими показателями состояния гумуса в почвах являются его содержание, запасы, тип, обогащенность азотом, кальцием [Гришина, Орлов, 1979]. Особенности образования гумуса и его накопления в почвах пойм отличны от почв автоморфных позиций и обусловлены как поступлением и разложением остатков растительной биомассы, так и привнесением органического вещества с пойменными и почвенно-грунтовыми водами.

Пойменные почвы дельты реки Селенга — уникального образования, расположенного на юго-востоке оз. Байкал, служат природным фильтром растворенных веществ, поступающих с речным стоком [Дельта реки Селенги... 2008]. Их роль возрастает при осуществлении мероприятий по охране экосистемы оз. Байкал на прилегающих территориях, где антропогенный фактор негативно воздействует на гумусообразование в почвах [Чимитдоржиева, 2016]. Гумусовые вещества почв благодаря особенностям своего молекулярного строения участвуют в аккумуляции химических соединений, поступающих в почвы поймы с грунтовыми водами, тем самым возрастает роль гумуса в плодородии, стабильности почвенного покрова дельты и, соответственно, актуальность исследований гумуса в этих почвах.

Цель данной работы — установить различия в составе гумуса на основе оценки параметров гумусного состояния почв в притеррасной пойменной части дельты р. Селенги, характеризующихся своеобразием условий их формирования.

Объекты и методы

Исследуемая территория расположена в аккумулятивной долине, приуроченной к лесостепной зоне Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной области, и характеризуется континентальным климатом, обусловленным влиянием озера Байкал. Среднегодовая температура воздуха составляет –0.9 ºС, среднегодовое количество осадков не превышает 350 мм, среднегодовая влажность воздуха — 72 %, безморозный период длится 120 дней, вегетационный период — 140–150 дней [Атлас Республики... 2000; Экологический атлас... 2015].

Согласно почвенному районированию исследованная территория относится к долинному округу низовий р. Селенги Северо-Восточно-Байкальской провинции [Убугунов и др., 2019]. Здесь отмечено наибольшее разнообразие аллювиальных почв, на строение, гумусообразование и гумусонакопление которых существенно влияют геологическое строение территории, рельеф поймы, обусловливающий ее заболачивание, климатические условия, вызывающие длительную сезонную мерзлоту в почвах и их переувлажнение, гидрогеологические условия территории, гидрография, водный и твердый стоки и аккумуляция наносов, растительность, поставляющая разложившуюся органику, а также близко расположенные к поверхности почвенно-грунтовые, служащие источником растворенных веществ, в том числе и органического генезиса [Дельта реки Селенги... 2008].

Исследовались почвы левобережной поймы дельты р. Селенги в ее притеррасном понижении в окрестностях с. Степной Дворец. Этот участок представлен низменной равниной с комплексом стариц и проток р. Селенги. На экспериментальных площадках после закладки почвенных разрезов изучены морфологические свойства, гидротермические показатели, а после отбора проб дана химическая характеристика почв, установлены профильное распределение и содержание гумуса, его запасы и фракционно-групповой состав [Воробьева, 2006; Теории и методы физики... 2007].

Результаты и их обсуждение

Почвы пойменных ландшафтов образуются в условиях сложного сочетания геоморфологических, собственно почвообразовательных процессов с процессами седиментогенеза [Лаптева и др., 2020; Жаринова и др., 2023]. В притеррасных частях пойм, где почвенно-грунтовые воды находятся близко к поверхности, формируются гидроморфные почвы. В зависимости от геоморфологии пойменного участка содержание гумуса в них варьирует. Они представлены от очень слабогумусированных песчаных почв в прирусловых участках до почв с очень высоким содержанием органического вещества в низких частях поймы. Также здесь выделяются почвы с хорошо выраженными погребенными гумусированными горизонтами и прослоями [Орлов и др., 1996, Шахматова, Корсунов, 2008].

Почвенный покров притеррасной части поймы в левобережье дельты Селенги представлен синлитогенными почвами (аллювиальными слоистыми, аллювиальными темногумусовыми, аллювиальными перегнойно-глеевыми) [Классификация и диагностика... 2004]. Исследованные почвы характеризуются слабокислыми и слабощелочными значениями pH. Выявлено поверхностное окарбоначивание почв, уменьшение показателей pH вниз по профилям и заметное увеличение кислотности в перегнойно-глеевых почвах как результат их переувлажнения. Признаки оглеения распределены по профилю почв неравномерно. Ниже представлены некоторые химические и физические свойства притеррасных пойменных почв в районе исследований (табл. 1).

Таблица 1

Химические и физические параметры притеррасных пойменных почв

|

Горизонт, глубина, см |

pH водный |

Гумус, % |

Азот, % |

Плотность сложения |

Плотность твердой фазы |

Физическая глина |

Содержание частиц <0.001 мм |

|

г/см P 3 |

% |

||||||

|

Аллювиальная слоистая |

|||||||

|

Wca/С 0–25 |

8.0 |

1.6 |

0.11 |

1.21 |

2.65 |

7 |

2 |

|

C~ 25–33 |

7.9 |

1.6 |

0.06 |

1.37 |

2.70 |

6 |

3 |

|

C~ 33–36 |

7.9 |

1.9 |

0.11 |

1.32 |

2.60 |

8 |

3 |

|

C~ 36–43 |

7.8 |

1.2 |

0.09 |

1.42 |

2.70 |

8 |

3 |

|

C~ 43–46 |

7.1 |

2.2 |

0.15 |

1.34 |

2.65 |

8 |

3 |

|

C~ 46–52 |

7.2 |

0.5 |

0.04 |

1.39 |

2.70 |

3 |

1 |

|

C~ 56–65 |

7.0 |

2.1 |

0.14 |

1.49 |

2.55 |

9 |

3 |

|

C~ 65–76 |

7.1 |

0.7 |

0.07 |

- |

- |

- |

- |

|

C~ 77–80 |

7.3 |

0.4 |

0.04 |

- |

- |

- |

- |

Продолжение табл. 1

|

Горизонт, глубина, см |

pH водный |

Гумус, % |

Азот, % |

Плотность сложения |

Плотность твердой фазы |

Физическая глина |

Содержание частиц <0.001 мм |

|

г/см3 |

% |

||||||

|

Аллювиальная слоистая |

|||||||

|

[C] 80–82 |

6.4 |

4.6 |

0.26 |

- |

- |

- |

- |

|

Cох. 80–82 |

6.7 |

0.9 |

0.08 |

- |

- |

- |

- |

|

G 82–110 |

6.5 |

0.6 |

0.04 |

- |

- |

- |

- |

|

Аллювиальная темногумусовая |

|||||||

|

AU 0–6 |

8.2 |

6.2 |

0.35 |

1.03 |

2.50 |

20 |

6 |

|

AU 6–22 |

8.0 |

2.8 |

0.18 |

1.27 |

2.65 |

11 |

3 |

|

Bg 22–47 |

8.1 |

1.3 |

0.09 |

1.30 |

2.65 |

6 |

1 |

|

[AU] 47–60 |

7.5 |

2.3 |

0.17 |

1.32 |

2.70 |

14 |

5 |

|

BC~ 60–100 |

7.3 |

0.8 |

0.08 |

1.38 |

2.60 |

7 |

1 |

|

BC~ 100–110 |

6.7 |

1.3 |

0.09 |

- |

- |

15 |

3 |

|

Аллювиальная перегнойно-глеевая |

|||||||

|

H 0–20 |

6.4 |

6.3 |

0.31 |

0.62 |

2.45 |

21 |

2 |

|

Hg 20–34 |

6.2 |

6.5 |

0.39 |

0.86 |

2.45 |

24 |

2 |

|

BG 34–54 |

6.1 |

0.7 |

0.05 |

1.10 |

2.65 |

5 |

2 |

|

BG 54–80 |

5.4 |

0.6 |

0.05 |

1.26 |

2.65 |

6 |

3 |

|

[H] 80–90 |

6.7 |

4.5 |

0.33 |

- |

2.65 |

15 |

2 |

Примечание: “-” определение не проводилось.

Вдоль проток и рукавов дельты на дренируемых участках поймы под злаково-разнотравными и разнотравно-осоковыми сообществами формируются аллювиальные слоистые почвы. Формула организации профиля следующая: W–С˜˜. Они развиты в области более интенсивной аккумуляции легкого по гранулометрическому составу аллювия. Поэтому в них отмечено сравнительно высокое содержание плотности сложения и плотности твердой фазы.

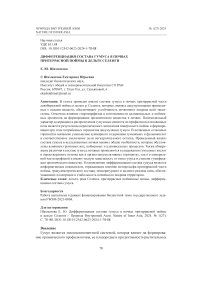

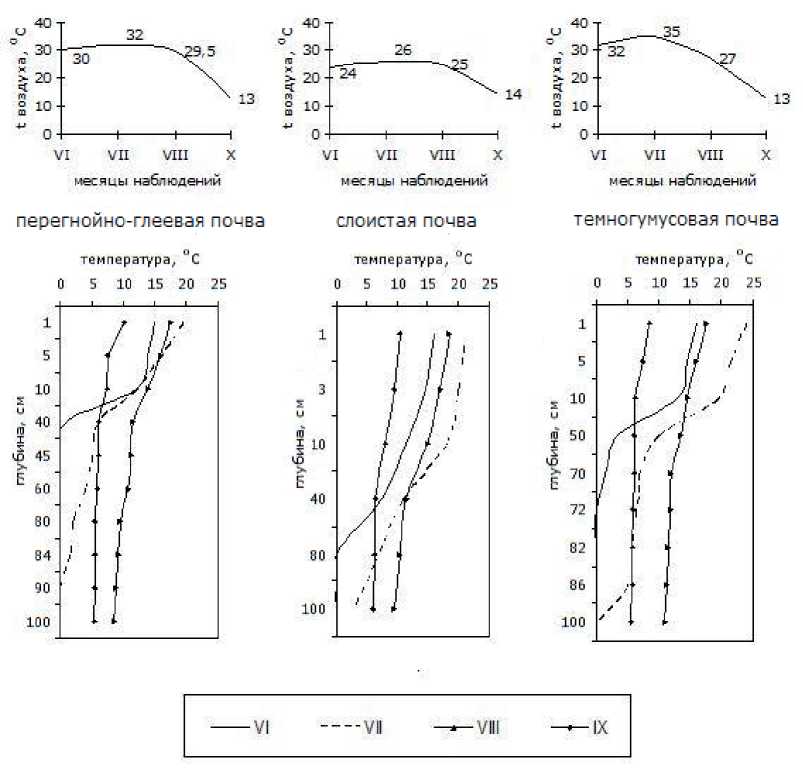

В связи с легким сложением этих почв и благодаря отепляющему влиянию вод протоков и рукавов Селенги они функционируют в сравнительно благоприятных температурных условиях (рис. 1) и имеют неустойчивый в летне-осенний период водный режим (рис. 2).

Эти почвы часто подтапливаются водами протоков и, соответственно, характеризуются периодическим отложением аллювиальных наносов и формированием верхнего слаборазвитого горизонта с низким содержанием гумуса. Далее следует слоистая толща песчаных отложений, которые чередуются супесчаными погребенными прослоями, обогащенными органогенным материалом. Оглеение профилей почв обусловлено наличием близко залегающих от поверхности почвенно-грунтовых вод и сезонным появлением надмерзлотной верховодки на границах смены горизонтов и слоев, имеющих разный гранулометрический состав. Последняя в раннелетний период была отмечена на глубине 80–90 см.

Рис. 1. Распределение и изменение температурных показателей в профилях притеррасных пойменных почв в теплый период

Аллювиальные слоистые почвы характеризуются низкими показателями и запасами гумуса. В верхнем 0–25 см слое Wca/C значение гумуса не превышает 1.6 %, его запасы низкие и составляют не более 160 т/га.

Распределение гумуса по профилю почвы имеет полимодальный характер, что обусловлено формированием серии погребенных слоев и горизонтов, в которых выявлено более высокое содержание гумуса по сравнению с верхними горизонтами аккумуляции органического вещества. Показатель степени гумификации по горизонтам вниз по профилю варьирует от высоких до средних показателей и тесно зависит от гранулометрического состава, уровней увлажненности и прогревания почвенных горизонтов. Также в исследованной почве установлены высокие показатели содержания водорастворимого органического углерода, что свидетельствует о его дополнительном приносе с почвенно-грунтовыми водами [Шахматова и др., 2009].

Рис. 2. Распределение и изменение показателей влажности в профилях притеррасных пойменных почв в теплый период

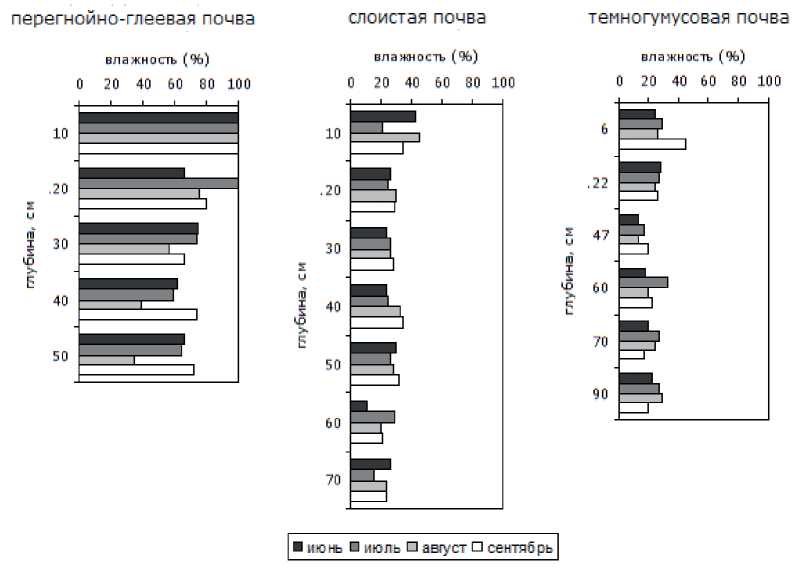

Проведенный анализ группового состава гумуса выявил гуматно-фульватный или фульватно-гуматный тип гумуса в аллювиальных слоистых почвах. Установлены низкое содержание нерастворимого остатка (рис. 3), высокие доли фракций ГК-1 и ГК-3 в составе гуминовых кислот (ГК) в верхних органоаккумулятивных горизонтах и увеличение доли ГК-2 в нижней части профиля, где отмечается влияние грунтовых вод, несущих кальций. В составе фульвокислот (ФК) преобладают ФК-1 и ФК-2.

Аллювиальные темногумусовые почвы (AU–C(ca)˜˜) развиты под злаковоразнотравными сообществами. Они приурочены к повышенным участкам поймы, которые практически не подвержены затоплению талыми и проточными водами и характеризуются наличием грунтовых вод на глубине до 1.5 м, практически не выраженной слоистостью и присутствием признаков оглеения в нижней части профиля почвы. Верхние горизонты профиля могут вскипать от наличия карбонатов.

Удаленность от протоки, более высокие положения почв в рельефе и обилие растительности сказываются на их своевременном оттаивании, лучшем прогревании в летний период, хорошей аэрации, высокой водопроницаемости и преобладании нисходящих токов влаги. Верхние типодиагностические горизонты хорошо оструктурены, имеют легко- и среднесуглинистый гранулометрический состав, более низкие значения плотности сложения и плотности твердой фазы, нейтральную или слабощелочную реакцию среды.

Рис. 3. Содержание и распределение гумусовых веществ по профилям притеррасных пойменных почв

В органогенном AU горизонте аллювиальной темногумусовой почвы, где отмечены высокие запасы корневой массы, содержание гумуса составляет более 6 % и с глубиной отмечается его постепенное снижение, исключая погребенный горизонт, где выявлен рост показателя органического углерода. В связи с этим по системе показателей гумусного состояния почв [Орлов и др., 2004] запасы гумуса в метровом слое этой почвы имеют средние показатели и составляют около 220 т/га. Благоприятный гидротермический режим этих почв способствует активному разложению растительных остатков. Отношение C:N в гумусово-аккумулятивном горизонте свидетельствует о средней обогащенности органического вещества азотом. Степень гумификации в верхних горизонтах средняя, и вниз по профилю ее уровень снижается. В составе углерода гумуса в верхней части профиля доминируют ФК и, соответственно, отношение Сгк/Сфк составляет менее 1, тип гумуса — гуматно-фульватный, что обусловлено постоянным поступлением свежей разложившейся органики. Вниз по профилю это отношение уменьшается.

В составе углерода в темногумусовом горизонте выявлена высокая доля фракции ГК-3, а в нижележащих горизонтах профиля заметно увеличивается фракция ГК-2. В верхнем и погребенном горизонтах доминируют первая и третья фракции фульвокислот, а в минеральных — устойчиво связанные фракции ФК-2 и ФК-3. Несмотря на то, что содержание агрессивной фракции ФК-1а по всему профилю низкое, ее доля возрастает в нижней части.

В понижениях поймы, отдаленных от русел протоков, в депрессиях, где застаиваются делювиальные и паводковые воды, выявлены аллювиальные перегнойно-глеевые почвы. Формула организации профиля имеет вид: H–G–CG˜˜. Они формируются под осоково-злаково-хвощевыми или злаково-осоково-пушицие-выми сообществами при близком от поверхности залегании почвенно-грунтовых вод. Почвы характеризуются верхним мощным оторфованным перегнойным сизовато-темно-бурым горизонтом, аккумулирующим органическое вещество, сильным оглеением всего профиля и накоплением илистой фракции, слабокислой или слабощелочной реакцией среды. Источниками поступления гумуса являются большое количество корневой массы различной степени разложения, сосредоточенной в 20-сантиметровом слое, и растворенные органические вещества, приносимые с грунтовыми и паводковыми водами. Было установлено, что профиль этих почв в летний период сравнительно медленно прогревался и длительное время находился во влажном состоянии. Таким образом, высокое содержание аккумулированных в верхнем слое полуразложившихся корневых остатков и жесткие водно-температурные условия являются причиной консервации в этих почвах органического вещества.

В органо-аккумулятивном Н горизонте содержание гумуса более 6 %. Вниз по профилю его значение снижается ниже 1 %. Почва характеризуется средними запасами гумуса в метровом слое, сверхслабой степенью гумификации органического вещества и высокой величиной соотношения С:N в верхних горизонтах профиля. Это обусловлено тем, что почвы затронуты процессами торфообразования. Вниз по профилю вслед за уменьшением содержания углерода органических веществ снижается показатель отношения углерода к азоту.

Данные анализа группового состава гумуса в верхних горизонтах свидетельствуют о высоком содержании углерода в составе гумусовых кислот и низком значении углерода нерастворимого остатка, что обусловлено утяжеленным гранулометрическим составом. В нижних оглеенных горизонтах выявлено преобладание фульвокислот, а в погребенном горизонте — гуминовых кислот. Также в этой части профиля в составе гумусовых веществ доминирует нерастворимый остаток (НО). В составе растворимых гумусовых веществ в верхнем оторфованном слое перегнойно-глеевой почвы соотношение углерода гуминовых кислот к углероду фульвокислот составляет 1 или более единицы.

В связи с тем, что эта почва формируется в условиях избыточного увлажнения, то есть при господстве восстановительных процессов, тип гумуса в органоаккумулятивных горизонтах фульватно-гуматный, а в глеевых горизонтах он становится гуматно-фульватным.

Исследование фракционного состава гумуса выявило высокое долевое участие гуминовых кислот первой и третьей фракций (ГК-1 и ГК-3) и низкое — гуминовых кислот, связанных с кальцием (ГК-2) в перегнойно-аккумулятивном горизонте. Доминирование ГК-1 и ГК-3 связано с обновлением гумуса в результате гумификации постоянно поступающего свежего органического вещества. В минеральных горизонтах, несмотря на увеличение доли гуминовых кислот, отмечено снижение ГК-1. В составе фульвокислот выявлено преобладание ФК-1 и ФК-3. Доли ФК-2 и ФК-1а низкие.

Таким образом, в верхних горизонтах исследованных почв в составе гумуса преобладают гуминовые кислоты первой и третьей фракций. В нижних и огле-енных горизонтах доминируют гуминовые кислоты второй фракции, образующиеся под влиянием почвенно-грунтовых вод. Среди фульвокислот в меньшем количестве отмечена агрессивная фракция. Это свидетельствует о природной ценности данных почв. Представленный анализ состава гумуса в различных типах пойменных почв в притеррасной части дельты р. Селенги также выявил профильную дифференциацию в содержании, запасах и распределении гумуса, степени гумификации органического вещества, по типу гумуса, долевом участии гумусовых веществ, представленных группами и фракциями гумусовых кислот в зависимости от местоположения почв в мезорельефе поймы.

Заключение

В притеррасной части дельты р. Селенги формирование разнообразия пойменных почв происходит при взаимном влиянии геоморфологических процессов, гидроморфизма и гидрогенного накопления аллювиальных отложений.

Проведенный анализ состава гумуса представленных в данной работе аллювиальных слоистых, аллювиальных темногумусовых и аллювиальных перегнойноглеевых почв выявил общие особенности, связанные с гидроморфизмом, режимом их затопления, интенсивностью отложения аллювиальных наносов и имеющие результатом наличие в профилях оглеенных и погребенных горизонтов аккумуляции органического вещества. Также установлены различия в содержании, запасах, групповом и фракционном составе гумуса, которые обусловлены особенностями мезорельефа поймы, гранулометрическим составом, температурным и водным режимами почв.

Гранулометрический состав аллювиальных отложений, параметры температуры и влажности накладывают отпечаток на формирование в прирусловых частях слоистых почв с низким содержанием гумуса, на повышенных элементах рельефа оструктуренных почв со средним значением гумуса и в понижениях поймы оторфованных сильно оглееных по всему профилю почв с высоким содержанием органического вещества.

Несмотря на то, что в исследованных почвах имеется общая тенденция распределения гумусовых веществ по профилям, местоположение их в мезорельефе поймы установило типовые особенности гумусообразования, связанные с заметными различиями в количестве и запасах гумуса и их профильном распределении. Это также проявляется в варьировании содержания гумусовых кислот и нерастворимого остатка как в органо-аккумулятивных горизонтах, так и в минеральной части профилей и имеет тесную зависимость от типа гумуса и степени гумификации органического вещества.

Список литературы Дифференциация состава гумуса в почвах притеррасной поймы в дельте Селенги

- Атлас Республики Бурятия / А. Б. Иметхенов [и др.]. Москва: Федер. служба геодезии и картографии России, 2000. 48 с. Текст: непосредственный.

- Воробьева Л. А. Теория и практика химического анализа почв. Москва: ГЕОС, 2006. 400 с. Текст: непосредственный.

- Гришина Л. А., Орлов Д. С. Система показателей гумусного состояния почв // Проблемы почвоведения. Москва: Наука, 1978. С. 42–47. Текст: непосредственный.

- Дельта реки Селенги — естественный биофильтр и индикатор состояния озера Байкал / ответственный редактор А. К. Тулохонов, А. М. Плюснин. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. 314 с. Текст: непосредственный.

- Жаринова Н. Ю., Ямских Г. Ю., Макарчук Д. Е. Гумусное состояние пойменных почв в долине р. Березовка (Красноярская лесостепь) // Современные проблемы и перспективы развития агрохимии, земледелия и смежных наук о плодородии почв и продуктивности полевых культур в Сибири: материалы научно-производственной конференции с международным участием. Красноярск, 2023. С. 323–327. Текст: непосредственный.

- Классификация и диагностика почв России / ответственный редактор Г. В. Добровольский. Смоленск: Ойкумена. 2004. 342 с. Текст: непосредственный.

- Лаптева Е. М., Денева С. В., Дегтева С. В. Пойменные почвы речных долин как объект особой охраны в системе ООПТ Республики Коми // Труды Карельского научного центра РАН. 2020. № 8. С. 46–64. Текст: непосредственный.

- Орлов Д. С., Бирюкова О. Н., Суханова Н. И. Органическое вещество почв Российской Федерации. Москва: Наука. 1996. 256 с. Текст: непосредственный.

- Орлов Д. С., Бирюкова О. Н., Розанова М. С. Дополнительные признаки гумусного состояния почв и их генетических горизонтов // Почвоведение. 2004. № 8. С. 918–926. Текст: непосредственный.

- Теории и методы физики почв: коллективная монография / ответственный редактор Е. В. Шеин, Л. О. Карпачевский. Москва: Гриф и К°, 2007. 616 с. Текст: непосредственный.

- Экологическое районирование почв бассейна озера Байкал / Л. Л. Убугунов, И. А. Белозерцева, В. И. Убугунова, А. А. Сороковой // Сибирский экологический журнал. 2019. № 6. С. 640–653. Текст: непосредственный.

- Чимитдоржиева Г. Д. Органическое вещество холодных почв / ответственный редактор М. Г. Меркушева. Улан-Удэ: Изд-в БНЦ СО РАН, 2016. 388 с. Текст: непосредственный.

- Шахматова Е. Ю., Корсунов В. М. Погребенные гумусовые горизонты пойменных почв дельты реки Селенги // География и природные ресурсы. 2008. № 4. С. 52–57. Текст: непосредственный.

- Шахматова Е. Ю., Макушкин Э. О., Корсунов В. М. Особенности химического состава почвенно-грунтовых вод пойменных почв дельты Селенги (Байкальский регион) // Почвоведение. 2009. № 6. С. 674–679. Текст: непосредственный.

- Экологический атлас бассейна оз. Байкал / главный редактор В. И. Плюснин. Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2015. 145 с. Текст: непосредственный.