Дифференциация трудовых доходов между внешними иммигрантами и местными работниками на российском рынке труда

Автор: Смирных Л.И., Полякова Е.Ю.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Демография и миграция

Статья в выпуске: 3 (197), 2015 года.

Бесплатный доступ

Объект.Внешниеиммигранты и местные работники на российском рынке труда.

Иммиграция, дифференциация трудовых доходов, метод оксаки-блайндера, российский рынок труда

Короткий адрес: https://sciup.org/143182103

IDR: 143182103

Текст научной статьи Дифференциация трудовых доходов между внешними иммигрантами и местными работниками на российском рынке труда

После распада Советского Союза значительно возросли потоки иммигрантов в Россию с постсоветского пространства. Страны СНГ стали основными «поставщиками» рабочей силы на российский рынок труда. На их долю приходится 73,4% всех внешних мигрантов [Ефимова, 2011, 3]. В общей сложности за 2000-е гг. иностранным гражданам выдано более 11 млн разрешений на работу, а в 2012 г. численность трудовых мигрантов, работающих на законных основаниях, превысила 2 млн человек [Варшавская и Денисенко, 2014, 2]. В связи с этим актуальным становится анализ поведения иммигрантов и их влияние на основные индикаторы российского рынка труда: занятость и заработную плату.

Согласно результатам ряда исследований, иммигранты зарабатывают часто меньше, чем местные работники [Borjas, 1994, 12; Aldashevet. al., 2008, 6; Cabral, Duarte, 2013, 16]. Эти различия объясняются разными причинами. С одной стороны, иммигранты могут иметь меньше накоплений человеческого капитала по сравнению с местными работниками [Edinet. al., 2003, 21; Damm,

2009, 20; Borjas, 1994, 12]. С другой стороны, иммигранты могут «самоотбираться» в низкооплачиваемые сферы деятельности [Catanzarite, 2000, 17; Hansen et. al., 2010, 24; Waldinger, Bailey, 1991, 35]. В-третьих, они могут быть дискриминируемой группой на рынке труда [Borjas, 1994,12; Aldashevet. al., 2008, 6; Cabral, Duarte, 2013, 16]. Таким образом, чтобы выявить, какая часть неравенства в трудовых доходах иммигрантов и местных работников связана с дискриминацией, необходимо проведение детального анализа.

Большинство исследований по данной тематике выполнены в европейских странах и США [MengandZhang, 2001, 31; Catanzarite, 2000, 17; Bartolucci, 2010, 9; Lehmer, Ludsteck, 2011, 29; Montoya, Giordano, 2012, 32]. В России исследования о неравенстве трудовых доходов между иммигрантами и местными работниками по причине дискриминации до последнего времени не проводились. Хотя отдельные аспекты влияния иммиграции на рынок труда и, в частности, на заработную плату нашли в них отражение. В частности, Ю. Андриенко и С. Гуриев [2006, 1] на основе анализа иммиграционной ситуации в России приходят к выводу, что существующая в России миграционная политика ограничивает масштабы миграции, приводя одновременно к росту нелегальных иммигрантов. Они указывают, что профессиональная структура иммигрантов в России смещена в сторону низкоквалифицированных работников с низким уровнем заработной платы [Андриенко и Гуриев, 2006, 1].

Оценка процессов ассимиляции этнически русских иммигрантов в России показала, что такие иммигранты негативно влияют на занятость, но не снижают заработные платы местных работников [Lazareva, 2012, 27].

Однако если речь идет о внешних иммигрантах, то они часто отстают по уровню заработной платы от местных работников. В частности, используя данные заявок на миграционные квоты, было выявлено, что иностранные работники в России зарабатывают меньше, чем местные работники1 [Commander, Denisova, 2012, 18]. Оказалось также, что заработная плата иммигрантов из Таджикистана гораздо ниже по сравнению с заработной платой местных работников. В 2007 г. разрыв в заработных платах по наблюдаемым характеристикам двух групп составил 37%, а в 2009 г. — уже 45% [Чернина и Локшин, 2013, 5].

Выявление причин, которые лежат в основе различий в трудовых доходах внешних трудовых этнически нерусских иммигрантов (внешних иммигрантов)2 и местных работников, имеет значение для характеристики функционирования российского рынка труда. Данное исследование восполняет образовавшийся пробел. Его целью является получение оценок, характеризующих не только уровень, но и причины различий в трудовых доходах между внешними иммигрантами и местными работниками.

Для реализации поставленной цели были использованы данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ — НИУ ВШЭ) за 2004–2012 гг. Методология проведения анализа базировалась на теоретическом положении о том, что разница в трудовых доходах между внешними иммигрантами и местными работниками складывается из двух составляющих. Наблюдаемая составляющая объясняет разницу в трудовых доходах, обусловленную различиями в наблюдаемых социальнодемографических характеристиках индивидов. А ненаблюдаемая составляющая отражает наличие ненаблюдаемых характеристик двух групп и может свидетельствовать о дискриминации одной из них со стороны работодателей. Исходя из этого, а также следуя традициям эмпирического анализа, применяемого для такого типа задач [MengandZhang, 2001, 31; NeumanandSilber, 1996, 33; Cabral и Duarte, 2013, 16; Hoferetal. 2014, 25; Aldashevetal. 2008, 6], в исследовании был применен метод декомпозиции Оксаки-Блайндера [Blinder, 1973, 11; Oaxaca, 1973, 34].

Предполагалось также, что различия в трудовых доходах между внешними иммигрантами и местными работниками не являются постоянными во времени и изменяются под влиянием колебаний спроса. В периоды экономического подъема различия в трудовых доходах предположительно должны сокращаться, а в период экономического спада, наоборот, расти. Для проверки данного предположения первоначально оценивался разрыв в трудовых доходах между внешними иммигрантами и местными работниками с 2004 по 2012 г. Затем измерялись разрывы в трудовых доходах между двумя группами работников в докризисный период (2004–2007 гг.); в период кризиса (2008–2009 гг.) и после кризиса (2010–2012 гг.).

Обзор литературы

На уровень трудовых доходов индивидов влияют факторы как со стороны предложения труда, так и со стороны спроса на труд. Многие из них являются для исследователей наблюдаемыми, и их влияние можно измерить. Это накопления человеческого капитала (уровень образования), стаж работы, возраст, характер и вид занятости индивида и др.

Считается, что разница в трудовых доходах между иммигрантами и местными работниками во многом объясняется различиями в их уровнях человеческого капитала [Catanzarite, 2000, 17; Cutleret. al., 2008, 19; MengandZhang, 2001, 31; ArcandandD’Hombres, 2004, 7; Manacordaetal., 2012, 30; Bratsbergetal., 2006, 14]. Кроме того, низкие уровни трудовых доходов иммигрантов объясняются у них меньшей отдачей от образования по сравнению с местными работниками [IslamandParasnis, 2014, 26].

Помимо наблюдаемых факторов, на трудовой доход индивидов влияют и ненаблюдаемые факторы, которые трудно или не всегда измеримы. Например, в результате неслучайного распределения иммигрантов по отраслям экономики их доходы могут оказаться ниже (выше), чем у местных работников [Edinetal., 2003, 21; Damm, 2009, 20]. Концентрация иммигрантов в отдельных секторах экономики может формироваться за счет их социальных связей и развитости социальных сетей в принимающей стране [ArrowandBorzekowski, 2004,8; Fontaine, 2008, 22; BramoulleandSaint-Paul, 2010, 13]. Значение имеет также «самоотбор» иммигрантов в отдельные сектора экономики, которые традиционно закреплены за ними [Borjas, 1994, 12], а также отношение к ним и дискриминация со стороны работодателей [Catanzarite, 2000, 17; Cutleret. al., 2008, 19; MengandZhang, 2001, 31].

Дискриминация внешних иммигрантов может возникать по разным причинам. Она является либо следствием предубеждений отдельных работодателей в отношении определенного типа работников [Becker, 1975, 10], либо результатом высоких издержек измерения производительности индивидов в условиях несовершенства рынков и асимметричности информации [Lazear, 1999, 28].

Эмпирические исследования свидетельствуют, что различия в трудовых доходах иммигрантов и местных работников варьируются не только по странам, но и в пределах одной страны в зависимости от данных и методов, используемых для анализа. Например, в Германии разница в заработных платах иммигрантов и местных работников зафиксирована в среднем в пределах 13% [Bartolucci, 2010, 9]. При этом, согласно другим исследованиям, она составляет 11,3 % для мужчин и 20% для женщин в пользу местных работников [Aldashevet.al. 2008, 6]. В Португалии дифференциация заработных плат иммигрантов и местных работников находится в пределах от 15% до 18,8% [CabralandDuarte, 2013, 16]. В Австрии заработная плата местных работников на 15% выше по сравнению с заработной платой иммигрантов [Hoferet. al. 2014, 25].

Вклад дискриминации в неравенство трудовых доходов между иммигрантами и местными работниками существенно различается по странам. Одни исследователи утверждают, что в Германии дискриминация объясняет от 12,8% до 16,8% различий в заработных платах между иммигрантами и местными работниками [Bartolucci, 2010, 9]. При этом другие исследователи считают, что в Германии на долю дискриминации приходится 88% различий в заработных платах иммигрантов и местных работников [Aldashevet. al. 2008, 6]. В Португалии вклад дискриминации в дифференциацию заработных плат между иммигрантами и местными работниками близок к значениям по Германии и составля- ет около 80% [Cabral и Duarte, 2013, 16]. При этом в Австрии, в соседней с Германией стране, влияние дискриминации на дифференциацию заработных плат между иммигрантами и местными работниками не превышает 5% [Hoferet. al., 2014, 25].

Российские результаты о вкладе дискриминации в дифференциацию заработных плат между иммигрантами и местными работниками до последнего времени отсутствовали. Данное исследование восполняет образовавшийся пробел, поскольку в нем проводится оценка различий в трудовых доходах между внешними трудовыми иммигрантами и местными работниками в России, и в связи с этим оно является актуальным.

Данные и методология

Для выполнения исследования были использованы данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения — НИУ ВШЭ (РМЭЗ) за период с 2004 по 2012 г. Анализ проводился для работников в возрасте от 16 до 66 лет для мужчин и с 16 до 55 лет для женщин, относящихся к категории занятых. Занятые индивиды удовлетворяли хотя бы одному из условий: они выполняли в последние 30 дней какую-либо оплачиваемую работу; находились в оплачиваемом отпуске (кроме отпуска по уходу за ребенком); пребывали в неоплачиваемом отпуске.

РМЭЗ содержит информацию об индивидах, условиях их занятости и оплате труда, а также об их национальности и о стране рождения. При этом в РМЭЗ отсутствуют прямые сведения о миграционном статусе индивидов, и нет сведений об их гражданстве. Определить статус гражданства индивида на данных РМЭЗ (с 2009 г.) можно только косвенным образом, используя ответы респондентов на вопрос: «С какого года Вы проживаете в России?». Индивиды, проживающие в России менее пяти лет, могут рассматриваться как потенциальные иммигранты, а иностранные работники со стажем проживания в России менее пяти лет — как внешние иммигранты. Результаты анализа показали, что количество респондентов, проживающих в России менее 5 лет, крайне мало. Кроме того, по данным РМЭЗ, большинство респондентов (около 80%), проживающих в России менее 5 лет, являются этнически русскими. Таким образом, критерий гражданства оказался неподходящим для выделения группы внешних иммигрантов. К тому же не столько статус гражданства, сколько его «комбинация» с этническими признаками иммигрантов являются часто причинами, приводящими к дискриминации работников [Glitz, 2012, 23; Catanzarite, 2000, 17].

Этнически нерусские иммигранты отличаются от этнически русских иммигрантов, прежде всего, тем, что русский язык для них не является родным языком, а также они имеют иные культурные и религиозные традиции. При этом для большинства этнически русских иммигрантов русский язык является родным языком, и они получали образование на русском языке [Lazareva, 2012, 27]. Кроме того, этнически русские иммигранты минимально подвержены дискриминационным практикам на рынке труда по сравнению с другими группами иммигрантов [Lazareva, 2012, 27]. Исходя из этого и относительно высокой степени однородности значимых наблюдаемых характеристик этнически русских иммигрантов и местных работников, они были объединены в нашем исследовании в одну группу.

Для формирования группы внешних иммигрантов в данном исследовании использовались два критерия: этничность и страна рождения. К группе внешних иммигрантов мы относили этнически нерусских индивидов, которые не рождены в Российской Федерации. В общей выбор-ке3, состоящей из 37 493 наблюдений, количество внешних (этнически нерусских) иммигрантов составило 4,78%, а количество местных работников — 95,22% (табл. 1). Среди них большинство принадлежало этнически русским индивидам, рожденным в России (70,92%). К местным работникам относились также индивиды, рожденные в России, но не являющиеся этнически русскими (10,63%), и этнически русские индивиды, но не рожденные в России (13,67%).

Таблица 1

Композиция выборки (в скобках количество наблюдений)

|

Место рождения индивидов |

Этничность индивидов |

|

|

Этнически нерусские |

Этнически русские |

|

|

Рожденные |

10,63% |

70,92% |

|

в России |

(3986) |

(26 590) |

|

Рожденные |

4.78% |

13.67% |

|

не в России |

(1791) |

(5126) |

Оценка различий в трудовых доходах внешних иммигрантов и местных работников проводилась с использованием разложения по методу Оксаки-Блайндера [Blinder, 1973, 11; Oaxaca, 1973, 34]. Этот метод часто используется для решения такого рода задач в экономике. Его достоинство состоит в том, что он позволяет оценить вклад наблюдаемых и ненаблюдаемых характеристик индивидов и различия их трудовых доходов.

Суть метода состоит в том, что используются уравнения трудовых доходов для двух групп:

In wmigrant — Xl"нitgrm^ p migrant ^^ migrant

,native _ x naive e native ^^ native

где ε — стандартная ошибка; β — коэффициенты объясняющих переменных в уравнениях трудовых доходов внешних иммигрантов и местных работников; X — векторы социально-демографических характеристик внешних иммигрантов и местных работников.

Затем рассчитывалось уравнение разложения трудовых доходов следующего вида:

ln wnative - In wmigrant = native (Xnative

Xmigrant ) +

+^^ X migrant ( p native -p migrant )

Первая часть уравнения определяет объясняемую часть уравнения, или разницу в трудовых доходах двух групп, которая зависит от их наблюдаемых характеристик, включенных в уравнение. Вторая часть уравнения — необъясняемую разницу в трудовых доходах, которая может быть отнесена к проявлению дискриминации, при которой индивиды с одинаковыми наблюдаемыми характеристиками оплачиваются работодателями по-разному [MengandZhang, 2001, 31; Arcan-dandD’Hombres, 2004, 7; BryninandGüveli, 2012, 15].

Для формирования зависимой переменной трудового дохода использовался вопрос: «Сколько денег в течение последних 30 дней Вы получили на этой работе после вычета налогов?». Таким образом, трудовой доход включал не только заработную плату, но другие денежные выплаты (премии, бонусы, компенсации, материальную помощь и др.), которые получили работники после вычета налогов.

Для расчетов использовался логарифм уровня часового трудового дохода. Для этого уровни месячных трудовых доходов были разделены на количество часов работы в месяц и приведены к ценам 2004 г.

Контрольные переменные включали: три уровня образования (общее среднее, профессиональное и высшее), возраст и квадрат возраста, гендерную принадлежность (1 =мужчина), семейный статус (1 = состоит в браке4), наличие детей (1 = есть хотя бы один ребенок), регион проживания

(1 = Москва, Московская область и Санкт-Петербург), тип населенного пункта места проживания (1 = проживает в городе).

Эмпирические результаты

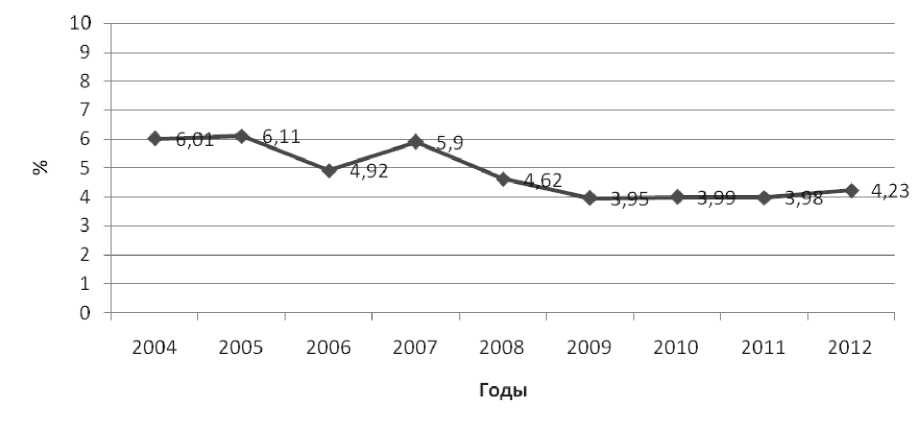

Результаты исследования, по данным РМЭЗ, показывают, что доля внешних иммигрантов в России в 2012 г. снизилась по сравнению с 2004 г. При этом снижение было неравномерным. В 2005 г. количество внешних иммигрантов составляло 6,11%, а к 2009 г. оно сократилось до 3,95%. Затем, увеличившись в 2012 г. до 4,23%, количество внешних иммигрантов не превысило уровень 2008 г. (4,62%) (рис. 1).

По ряду социально-демографических характеристик внешние иммигранты мало отличались от местных работников. Они имели приблизительно одинаковый возраст, среди них насчитывается приблизительно одинаковое количество мужчин (50%), что и среди местных работников. Как и местные работники, 77% внешних иммигрантов имеют детей, а 84% состоят в браке (табл. 2).

Одновременно между двумя группами есть и различия. Внешние иммигранты и местные работники по-разному представлены по уровням образования. Индивиды с высшим образованием среди внешних иммигрантов встречаются реже (27%), чем среди местных работников (30%). А доля

Рис. 1. Доля внешних иммигрантов в 2004–2012 гг., %

Описательная статистика

Таблица 2

|

Название переменных |

Среднее значение (стандартное отклонение) |

||

|

Всего |

Местные работники |

Внешние иммигранты |

|

|

Уровень месячного трудового дохода, руб. |

9323,251 (4338,563) |

9373,04 (4355) |

8330,71 (3846) |

|

Количество часов работы в месяц |

174,49 (44,98) |

174,24 (44,77) |

179,47 (48,81) |

|

Уровни образования: |

|||

|

общее среднее и ниже |

0,07 (0,26) |

0,07 (0,25) |

0,10 (0,31) |

|

среднее профессиональное |

0,62 (0,48) |

0,62 (0,48) |

0,61 (0,48) |

|

высшее |

0,30 (0,45) |

0,30 (0,46) |

0,27 (0,44) |

|

Возраст, количество лет |

37,93 (10,59) |

37,90 (10,57) |

38,62 (10,92) |

|

Стаж работы на одном месте, количество лет |

7,54 (9,15) |

7,57 (9,18) |

6,79 (8,54) |

|

Пол (1 = мужчина) |

0,50 (0,49) |

0,50 (0,49) |

0,54 (0,49) |

|

Дети (1 = естьхотя бы один ребенок) |

0,77 (0,41) |

0,77 (0,41) |

0,77 (0,41) |

|

Семейный статус (1 = состоит в браке, официальном или гражданском) |

0,84 (0,36) |

0,84 (0,36) |

0,84 (0,36) |

|

Регион (1 = Москва, Московская область, Санкт-Петербург) |

0,20 (0,40) |

0,20 (0,40) |

0,24 (0,43) |

|

Место проживания (1 = город) |

0,77 (0,41) |

0,77 (0,41) |

0,74 (0,43) |

|

Количество наблюдений |

37493 |

35702 |

1791 |

индивидов с уровнем среднего образования (самым низким) среди внешних иммигрантов представлена значительно выше (10%), чем среди местных работников (7%). Таким образом, внешние иммигранты оказались, по данным РМЭЗ, менее образованными, чем местные работники.

Кроме того, внешние иммигранты имеют меньше накоплений и специфического человеческого капитала. Их стаж работы на одном месте короче, чем у местных работников (7 и 8 лет соответственно). Внешние иммигранты неравномерно распределены по регионам России. Значительное их количество сконцентрировано в Москве, Московском регионе или Санкт-Петербурге, но они гораздо меньше представлены в других регионах России. По сравнению с ними местные работники распределены по регионам России более равномерно. Отличия между местными работниками и внешними иммигрантами наблюдались также в количестве часов работы и уровнях трудовых доходов. Внешние иммигранты работают в месяц в среднем на 5 часов больше, чем местные работники. При этом их среднемесячный трудовой доход (8330,71) ниже по сравнению со среднемесячными трудовыми доходами (9273,04) местных работников.

Статистически значимые результаты теста на разнородность средних значений трудовых доходов внешних иммигрантов и местных работников указывают на то, что местные работники получали в среднем на 15% больше, чем внешние иммиг-ранты5 (табл. 3). Значимая разнородность трудовых доходов между двумя группами сохранялась как в периоды экономического подъема, так и во время спада экономики.

Наблюдаемые социально-демографические характеристики приводили к сокращению дифференциации в трудовых доходах двух групп (-5,26%) (табл. 3). При этом дифференциация трудовых доходов возрастала за счет ненаблюдаемых факторов (+105,26%), что может являться свидетельством дискриминации внешних иммигрантов со стороны работодателей6.

Значимые различия в трудовых доходах между внешними иммигрантами и местными работниками изменялись в течение 2004–2012 гг. Низкая дифференциация в трудовых доходах между внешними иммигрантами и местными работниками наблюдалась в предкризисный (2004–2007 гг.) и посткризисный (2010–2012 гг.) периоды. Максимально высокий уровень дифференциации тру-

довых доходов между внешними иммигрантами и местными работниками был в период экономического кризиса 2008–2009 гг. (табл. 3).

Вклад наблюдаемых и ненаблюдаемых факторов в разрыв трудовых доходов между внешними иммигрантами и местными работниками различался в периоды подъема и спада экономики. По наблюдаемым социально-демографическим характеристикам дифференциация трудовых доходов двух групп уменьшалась в периоды подъема экономики и возрастала в период ее спада (экономического кризиса). Если до кризиса и после него уровни трудовых доходов внешних иммигрантов и местных работников по наблюдаемым социально-демографическим характеристикам сближались, то в период экономического кризиса дифференциация между ними возрастала (табл. 3). Такая динамика вполне объяснима. Сокращение спроса на труд в период экономического кризиса приводило к увольнению и снижению уровня заработной платы в первую очередь менее защищенной и менее квалифицированной части работников, к которым относятся часто внешние иммигранты. В результате трудовые доходы внешних иммигрантов падали в большей мере, чем трудовые доходы местных работников. Когда экономика начинала расти, спрос на работников – внешних иммигрантов – начинал также расти, заставляя работодателей повышать их уровень заработной платы. Как следствие, разрыв в трудовых доходах между внешними иммигрантами и местными работниками сокращался.

Наряду с наблюдаемыми факторами на различия в трудовых доходах между внешними иммигрантами и местными работниками оказывали влияние и ненаблюдаемые факторы. Отраженные в необъяснимой части уравнения декомпозиции, они свидетельствовали о вкладе дискриминации в неравенство трудовых доходов между внешними иммигрантами и местными работниками. На протяжении всех лет этот вклад был значимо положительным и объяснял большую часть неравенства трудовых доходов. Таким образом, дифференциация трудовых доходов между внешними иммигрантами и местными работниками формировалась преимущественно за счет факторов, которые связаны с дискриминацией внешних иммигрантов (табл. 3). При этом вклад дискриминации в неравенство трудовых доходов двух групп работников был минимальным в периоды экономического кризиса (89%) и существенно возрастал в периоды подъема экономики (более 100%)7 (табл. 3).

Полученные результаты свидетельствуют, что на российском рынке труда, как и на рынках труда

Таблица 3

Декомпозиция дифференциации трудовых доходов внешних иммигрантов и местных работников

|

2004–2012 |

2004–2007 |

2008–2009 |

2010–2012 |

|||||

|

Log (earning) |

% |

Log (earning) |

% |

Log (earning) |

% |

Log (earning) |

% |

|

|

Общая разница |

0,152*** |

100 |

0,129*** |

100 |

0,206*** |

100 |

0,105*** |

100 |

|

Объясняемая часть |

-0,008** |

-5,26 |

-0,015* |

-11,36 |

0,023* |

11,07 |

-0,014** |

-13.34 |

|

Необъясняемая часть |

0,160** |

105,26 |

0,143*** |

111,36 |

0,183*** |

88,93 |

0,119*** |

113,34 |

Примечание .Уровни значимости: * — p<10%; ** — p<5%; *** — p<1%.

ряда европейских стран, трудовые доходы внешних иммигрантов ниже трудовых доходов местных работников, причем в пределах схожих величин. При этом вклад дискриминации в неравенство трудовых доходов между двумя группами работников значительно превышает величину, которая наблюдается на рынках европейских стран.

Заключение

Российский рынок труда заполняется с каждым годом все большим количеством внешних иммигрантов. В условиях дефицита трудовых ресурсов в отдельных секторах российской экономики растет спрос на иностранную рабочую силу.

При этом большинство внешних иммигрантов, которые попадают на российский рынок труда, имеют трудовые доходы ниже, чем трудовые доходы местных работников. Об этом свидетельствуют все предыдущие российские исследования. Однако в этих исследованиях не рассматриваются причины, которые приводят к дифференциации трудовых доходов между внешними иммигрантами и местными работниками. В отличие от предыдущих исследований данное исследование, выполненное на основе данных РМЭЗ (2004–2012 гг.), восполняет образовавшийся пробел, поскольку в нем определены вклады наблюдаемых и ненаблюдаемых факторов в дифференциацию трудовых доходов между внешними иммигрантами и местными работниками.

Методология проведения анализа опиралась на метод декомпозиции Оксаки-Блайндера [Blinder, 1973, 11; Oaxaca, 1973, 34], который часто используется для решения такого рода задач. Оценки проводились за все годы (2004–2012 гг.), а также отдельно для докризисного (2004–2007 гг.), кризисного (2008–2009 гг.) и после кризисного (2010– 2012 гг.) периодов.

Результаты исследования показали, что на российском рынке труда трудовые доходы внешних иммигрантов в среднем на 15% ниже по сравнению с трудовыми доходами местных работников. При этом дифференциация трудовых доходов между двумя группами сокращалась до 11–13%% в периоды относительного роста экономики (2004– 2007 гг., 2010–2012 гг.) и возрастала до 21% в период экономического кризиса (2008–2009 гг.).

Наблюдаемые социально-демографические характеристики работников приводили в целом к сокращению дифференциации трудовых доходов. Однако в период экономического кризиса (2008– 2009 гг.) дифференциация трудовых доходов между внешними иммигрантами и местными работниками за счет этих факторов возросла.

Вместе с тем неравенство трудовых доходов между двумя группами работников складывалось преимущественно за счет ненаблюдаемых факторов, связанных с дискриминацией внешних иммигрантов. Вклад дискриминации в неравенство трудовых доходов между внешними иммигрантами и местными работниками был максимальным в периоды экономического подъема экономики и снижался в период кризиса.

Полученные результаты свидетельствуют, что российский рынок труда функционирует отчасти схожим образом, что и рынки труда ряда европейских стран (Германия, Португалия). С одной стороны, уровень различий в трудовых доходах между внешними иммигрантами и местными работниками на российском рынке труда сопоставим с этими странами. С другой стороны, вклад дискриминации в неравенство трудов доходов на российском рынке труда существенно выше, чем в этих странах.

Исследования по данному направлению имеют значение для разработки мероприятий в области политики занятости и должны быть продолжены. В частности, необходимо определить, насколько за счет «самоотбора» внешних иммигрантов в отдельные сектора экономики и на отдельные рабочие места может снижаться (возрастать) неравенство в трудовых доходах между ними и местными работниками.

Список литературы Дифференциация трудовых доходов между внешними иммигрантами и местными работниками на российском рынке труда

- Андриенко Ю., Гуриев С. Анализ миграции в России. 2006. Серия Аналитические разработки и отчеты.№23. ЦЭФИР.

- Варшавская Е., Денисенко М. Мобильность иностранных работников на российском рынке труда // Социологические исследования. 2014. № 4. С. 63-73. EDN: SEIJMX

- Ефимова Е.А. Иностранная рабочая сила на рынке труда субъектов Российской Федерации // Проблемы современной экономики, 2011. № 1 (37). URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3502(дата обращения: 27.07.2015). EDN: OJNGCF

- Тюрюканова Е. Трудовая миграция в России//Отечественные записки. № 4(18).

- Чернина Е., Локшин М. Мигранты на российском рынке труда: портрет и заработная плата // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2013. Т (17). № 1. С. 41-74. EDN: QAOIOR