Дифференциация возрастной рождаемости городского и сельского населения в постсоветской России

Автор: Домнич Е.Л.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 5 т.28, 2024 года.

Бесплатный доступ

Усиление сходимости или расходимости важнейших демографических параметров запускает необратимые социально-экономические процессы, связанные с поиском нового равновесия на рынках труда, потребительских товаров и общественных благ. Большое внимание поэтому уделяется изучению вариации суммарной рождаемости между странами и регионами. В то же время исследования дифференциации возрастной рождаемости сравнительно немногочисленны и не имеют сопоставимого пространственного и временного охвата. В рамках статьи проанализирована динамика вариации возрастных коэффициентов рождаемости для важнейших пятилетних возрастных групп российских женщин, проживающих в городской и сельской местности. Пространственно-временной разрез исследования охватывает 79 регионов в 1993-2022 гг. с детализацией на два периода роста и два периода снижения рождаемости. Анализ производился с помощью линейных трендов в рамках периодов роста и снижения рождаемости, что соответствует мейнстримному подходу к изучению явления. Определены возрастно-временная и пространственно-временная закономерности динамики вариации рождаемости в постсоветский период. Возрастно-временная закономерность изменения вариации рождаемости формулируется как снижение размера вариации по мере увеличения возраста рожениц. Пространственно-временная закономерность сводится к тому, что процессы клубной конвергенции и дивергенции рождаемости сильнее проявляются в сельской местности, чем в городской, и в группах регионов, выделенных по величине рождаемости в реальных поколениях женщин, чем в группах регионов, выделенных по признаку административного деления территории страны. Результаты исследования позволили уточнить накопленные в литературе данные, основанные на вариации суммарной рождаемости.

Рождаемость городского населения, рождаемость сельского населения, рождаемость в регионах России, дифференциация рождаемости, возрастные коэффициенты рождаемости, постсоветская Россия, сигма-конвергенция, коэффициент вариации, сравнительный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147245898

IDR: 147245898 | УДК: 314 | DOI: 10.15838/ptd.2024.5.133.7

Текст научной статьи Дифференциация возрастной рождаемости городского и сельского населения в постсоветской России

Интенсивность демографических процессов неодинакова как в пространстве, так и во времени, что само по себе может определять долгосрочные тренды общественного развития (Вишневский, 2014; Захаров, 2023; Стадник, 2023; Dorius, 2008; Lehr, 2009; Vollmer et al., 2013; Hendi, 2017). Пространственно-временная дифференциация рождаемости обычно исследуется на основании суммарного коэффициента рождаемости (Синица, 2017; Архангельский, 2019; Шубат, 2019; Родина, 2023; Стадник, 2023; Dorius, 2008; Lehr, 2009; Vollmer et al., 2013; Strulik, Vollmer, 2013). Неоднократно показано, однако, что рождаемость подвержена возрастной и сельско-городской дифференциации: возрастная модель рождаемости непрерывно меняется, а диапазон ее вариации тесно связан со степенью урбанизации и плотностью населения (Домнич, 2024a; Sasaki, Kamihigashi, 2022). Значительный исследовательский интерес представляет изучение закономерностей совместной (четырехмерной) дифференциации рождаемости, детализированной в разрезе возрастов рождения, временных периодов, групп регионов и мест проживания.

Предметом исследования является возрастная, временная, региональная и сельско-городская дифференциация рождаемости в регионах постсоветской России. Цель – дать обобщенную количественную характеристику дифференциации рождаемости населения постсоветской России для каждого из пяти важнейших пятилетних возрастных интервалов рожениц: 15–19, 20–24, 25–29, 30–34 и 35–39 лет с детализацией в разрезе групп регионов, временных периодов и мест проживания. Основным статистическим инструментом исследования стали возрастные коэффициенты рождаемости (ВКР)1. Пространственно-временной срез (объект исследования) базируется на данных Росстата по ВКР городского и сельского населения2 в 79 регионах3 в течение 1993–2022 гг. с детализацией на четыре периода, отличающиеся друг от друга направлением и скоростью изменения уровня рождаемости. Методически исследование опирается на концепцию сигма-конвергенции и коэффициент вариации как измеритель меры сближения (конвергенции) или удаленности (дивергенции) индикаторов рождаемости.

Теоретические основы исследования

Исследования территориальной дифференциации коэффициентов рождаемости населения актуальны по ряду причин.

Во-первых, неравенство тех или иных групп населения по возможности воспроизводить себя в поколениях в долгосрочной перспективе влечет радикальные социальные, культурные и экономические изменения и поэтому может восприниматься обществом даже острее, чем неравенство по доходам, усугубляя накопившиеся внутри него противоречия. Такое толкование тесно связано с проблемами миграции и встраивания вновь прибывших граждан в местное общество. С этой точки зрения снижение дифференциации (конвергенция) рождаемости трактуется как демографическая ассимиляция4, а увеличение дифференциации (дивергенция) рождаемости – как культурная консервация (Dubuc, 2012; Wilson, 2018).

Во-вторых, априорное предположение о конвергенции, сближении страновых (региональных) уровней рождаемости с мировым (национальным) трендом, часто явно или неявно закладывается в демографические прогнозы5. Соответственно, невыполнение этого условия приводит к несостоятельности прогноза в целом, поэтому на современном этапе развития различают долгосрочные тренды рождаемости, асимптотически сходящиеся по мере повсеместного снижения рождаемости, и циклические компоненты, отражающие кратковременные отклонения от тренда (O’Connell, 1981).

На длительных временных интервалах демографический переход описывается как процесс последовательного перехода от одного равновесного состояния к другому через интервалы неравновесия и разбалансировки. Равновесное состояние отражается в конвергенции демографических показателей, а неравновесное – в их дивергенции. Первоначальное расхождение уровней рождаемости с их последующим сближением по мере осуществления демографического перехода проявляется как на репрезентативной выборке стран, так и в рамках отдельно взятых стран на выборках регионов (Arokiasamy, Goli, 2012; De Silva, Tenreyro, 2017; Hendi, 2017; Tsuya et al., 2019; Kalabikhina et al., 2020).

Замечено, что если в отдельной стране второй демографический переход сопрово- ждался быстрым падением уровня рождаемости (относительно большинства стран), то заметно увеличивалась региональная вариация (дивергенция) суммарной рождаемости. По мнению профессиональных демографов, «это происходит лишь на начальных этапах второго демографического перехода и скорее является следствием завершения первого демографического перехода, чем характерной чертой второго демографического перехода» (Стадник, 2023, с. 36). Затем значения коэффициента региональной вариации суммарной рождаемости стабилизируются, что характерно, в том числе, для таких разных по размеру и структуре стран, как США, Франция и Япония.

В-третьих, для понимания тенденций изменения рождаемости в мировом (национальном) масштабе значительный интерес представляет феномен клубной конвергенции, когда уровень рождаемости отдельных групп стран (регионов) сближается не с мировым (национальным) трендом, а с внутригрупповым. В таком случае говорят об особых «режимах» рождаемости. Выделяются страны с режимом высокой рождаемости и страны с режимом низкой рождаемости; на глобальном графике плотности распределения коэффициентов рождаемости они образуют «двойной пик», вершины которого последние полвека сближаются (Dorius, 2008; Lehr, 2009; Strulik, Vollmer, 2013; Vollmer et al., 2013).

В середине XX века страны, где проживало две трети населения земного шара, относились к режиму с высокой рождаемостью, а остальные–крежимуснизкойрождаемостью; к началу XXI века эта картина изменилась на противоположную. В странах как с низкой, так и с высокой рождаемостью средний коэффициент рождаемости снизился, при этом наибольшее снижение абсолютного показателя рождаемости произошло в странах с изначально высокой рождаемостью. Установлено, что лишь с середины 1990-х гг. между странами с низкой рождаемостью

(наиболее развитыми) происходит клубная бета- и сигма-конвергенция рождаемости, при этом какую-либо сходимость между странами с высокой рождаемостью (наименее развитыми) выявить не удалось (Dorius, 2008; Strulik, Vollmer, 2013; Nakanagi, 2019).

В-четвертых, сохраняется значительный потенциал исследований пространственновременной дифференциации рождаемости в постсоветской России.

Накопленные в литературе оценки в целом говорят о сходимости (конвергенции) суммарного коэффициента рождаемости (СКР) в регионах в течение большей части постсоветского периода за исключением сравнительно непродолжительного периода от введения института федерального материнского капитала до появления институтов регионального материнского капитала. Так, В.Н. Архангельский на основании коэффициента корреляции между исходным уровнем СКР и величиной его изменения за период показал конвергенцию суммарной рождаемости в 1990–1999, 1999–2006 и 2011–2015 гг., а также ее дивергенцию в 2006–2011 гг. (Архангельский, 2019). К схожим выводам пришел А.Л. Синица, оценив сигма-конвергенцию (коэффициент вариации) и безусловную бета-конвергенцию6 в регионах за 1990– 2014 гг. Согласно его результатам, короткий отрезок дивергенции 1990–1992 гг. сменился продолжительным этапом конвергенции в 1993–2006 гг., после чего вновь последовала дивергенция СКР в 2006–2014 гг. (Синица, 2017). Коэффициент вариации СКР из исследования О.М. Шубат (1990–2016 гг.) ведет себя немного иначе, увеличиваясь (показывая дивергенцию) в 1990–1993, 1995, 1999 и 2007–2011 гг. и уменьшаясь (демонстрируя конвергенцию) в прочие годы (Шубат, 2019). Наконец, О.А. Родина обосновала периодизацию суммарной рождаемости в 1995–2019 гг. с учетом направленности динамики СКР и величины его вариации: 1995–1999 гг. (снижение СКР и снижение вариации), 2000–2005 гг. (рост СКР и отсутствие однонаправленных тенденций вариации), 2006–2011 гг. (рост СКР и рост вариации), 2012–2015 гг. (рост СКР и снижение вариации), 2016–2019 гг. (снижение СКР и стабилизация вариации) (Родина, 2023). Временные периодизации, используемые исследователями, близки к обоснованной нами периодизации динамики СКР городского и сельского населения в 1993–2022 гг., включающей два периода спада и два периода роста7.

В то же время известно, что рождаемость в регионах страны в течение всего постсоветского периода характеризовалась значительными возрастными и сельско-городскими различиями. Так, динамика рождаемости у женщин разных возрастов в один и тот же период времени зачастую была разнонаправленной, а «универсальная» черта второго демографического перехода, когда рождения переносятся на более зрелые возраста, проявляется лишь у городского населения страны, тогда как у сельского населения аналогичной компенсации не наблюдается (Домнич, 2024a). Поэтому оценка и пространственно-временная детализация показателей сходимости (конвергенции) рождаемости в разрезе групп регионов, временных периодов, возрастов рождения и мест проживания обладают значительной аналитической ценностью. В нашем исследовании оценка выполнена на основании концепции сигма-конвергенции.

Методика исследования

Оценка и анализ региональных трендов ВКР осуществлялись в три этапа.

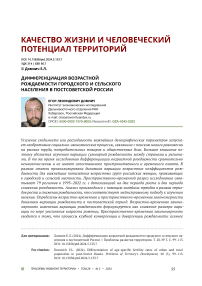

На первом этапе мы ограничили региональный анализ трендов ВКР дву- мя группировками регионов (рис. 1, 2). Первая группировка (А1… А6) основана на административном делении субъектов Федерации. Вторая группировка (В1… В6) основана на долгосрочных тенденциях

Группы регионов

Рис. 1. Группировка регионов согласно административному делению

Источник: составлено автором, подробнее см. (Домнич, 2024b).

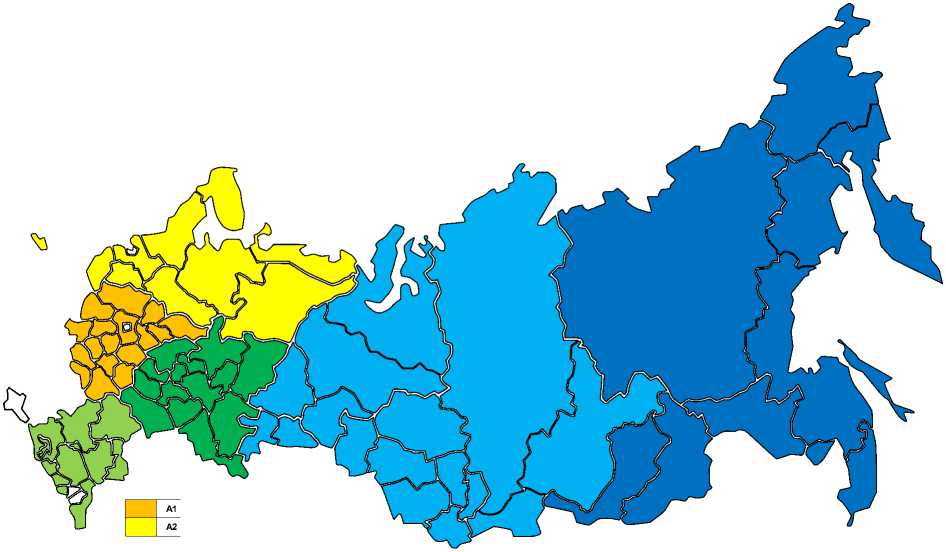

Группы регионов

B1

B3

B5

B2

B4

B6

Рис. 2. Группировка регионов по рождаемости в реальных поколениях женщин Источник: составлено автором, подробнее см. (Домнич, 2024b).

рождаемости в реальных поколениях женщин8.

На втором этапе, пользуясь стандартным подходом к оценке сигма-конвергенции9 (Rapacki, Próchniak, 2009; Глущенко, 2012; Dey, Neogi, 2015), мы рассчитали коэффициенты вариации ВКР для каждой возрастной группы (15–19, 20–24, 25–29, 30–34 и 35– 39 лет), каждой группы регионов (А1… В6), каждого типа населения (городское, сельское) на интервалах 1993–1999, 2000–2006, 2007–2015, 2016–2022 гг. для городского населения и на интервалах 1993–1999, 2000– 2006, 2007–2014, 2015–2022 гг. для сельского населения: _

CVt = at/ft , (1)

где:

σ t – стандартное отклонение логарифма возрастной рождаемости f t :

ot = a(lnft} (2)

Согласно концепции сигма-конвергенции, конвергенция (сходимость) показателей имеет место при CV t + T < CV t , а дивергенция (расходимость) при CV t + T < CV t , где T – некоторый период времени (Глущенко, 2012, с. 26). Для формализации тенденций роста или уменьшения коэффициента вариации на третьем этапе исследования рассчитаны линейные тренды коэффициентов вариации для каждой возрастной группы, каждой группы регионов и каждого типа населения на интервалах 1993–1999, 2000–2006, 2007–2015, 2016–2022 гг. для городского населения и на интервалах 1993–1999, 2000–2006, 2007– 2014, 2015–2022 гг. для сельского населения:

CVt = at + b + £t (3)

Если коэффициент эластичности коэффициента вариации по линейному тренду a статистически значим и отрицателен, то в рамках периода имеет место конвергенция показателя рождаемости, а если статистически значим и положителен – его дивергенция (Rapacki, Próchniak, 2009; Dey, Neogi, 2015; Ram, 2017). Отсутствие статистической значимости a означает отсутствие выраженной тенденции к увеличению или снижению вариации рождаемости в рамках периода. Важным допущением предложенной методики является совпадение временной периодизации динамики коэффициента вариации ВКР с периодизацией динамики уровня ВКР, обоснованной ранее (Домнич, 2024a), что, конечно, неочевидно. Тем не менее автор считает целесообразным изучить поведение коэффициента вариации ВКР в рамках отрезков, ограниченных важнейшими вехами динамики рождаемости, как суммарной, так и возрастной, в постсоветской России. Это 1999 год, когда рождаемость опустилась до минимального за весь постсоветский период уровня почти во всех регионах; 2007 год, когда был инициирован институт федерального материнского капитала, и середина 2010-х гг. (2015 год для городского и 2014 год для сельского населения), когда рождаемость поднялась до максимального за весь постсоветский период уровня также почти во всех регионах (Домнич, 2024b). На таких коротких промежутках в 7–9 лет можно достоверно проверить лишь наличие линейного тренда.

Результаты исследования

Возрастно-временные закономерности

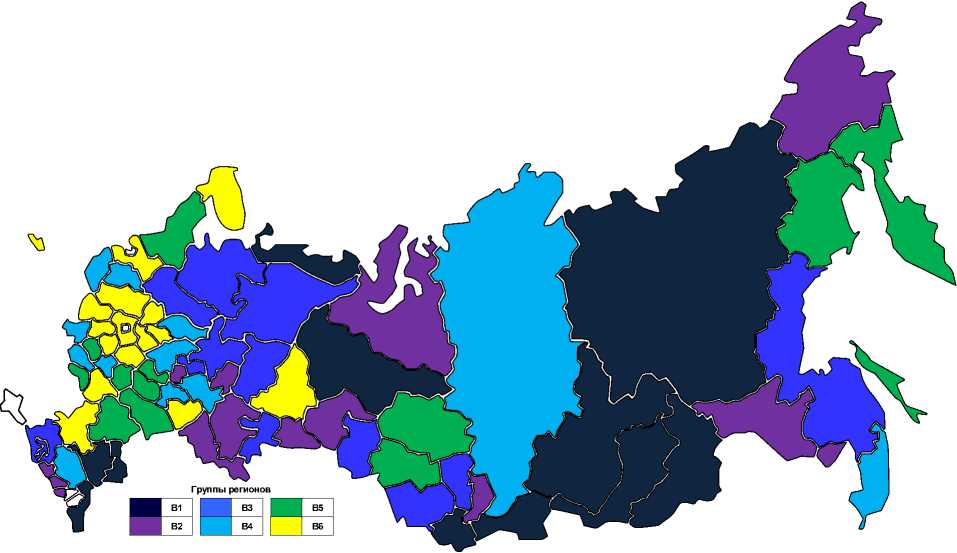

Рождаемость в разных возрастах в постсоветский период характеризуется разнонаправленными тенденциями изменения (Домнич, 2024a); то же можно сказать о тенденциях изменения коэффициентов вариации ВКР (рис. 3). В рамках общестрановой выборки регионов на интервале в 30 лет вариация ВКР обладает стабильной тенденци-

Рис. 3. Коэффициент вариации ВКР 79 регионов России в 1993–2022 гг. по важнейшим пятилетним возрастным группам женщин Источник: расчеты автора.

ей к увеличению (дивергенции) в молодых возрастных группах (15–19 и 20–24 лет), снижению (конвергенции) в старшей возрастной группе (35–39 лет) и стагнации примерно на одном уровне в средних возрастных группах (25–29 и 30–34 лет). Это справедливо как для городского, так и сельского населения, но у городского населения указанные тенденции более выражены. Значения коэффициентов вариации рождаемости городского и сельского населения при выбранном способе оценки у аналогичных возрастных групп располагаются приблизительно в одном диапазоне.

Если в 1993 году наименьший уровень рождаемости и наибольшая вариация рождаемости наблюдались у самой старшей группы 35–39 лет, то к 2022 году данные утверждения стали справедливы уже для самой молодой группы 15–19 лет10. В начале постсоветской эпохи женщины из самой старшей группы рожали сравнительно редко и уровень рождаемости среди них сильно отличался между регионами; в конце рассматриваемого интервала такие роды стали обычным явлением и региональная дифференциация снизилась в 2,5 раза в городской и в 1,7 раза в сельской местности. Напротив, число родов в самой молодой группе, среди девушек-подростков, стало наименьшим, что определило возникновение многочисленных региональных особенностей этого явления (социальной и культурной специфики), отразившихся в увеличении вариации рождаемости в 2,6 раза в городе и в 2,5 раза на селе.

Важнейшими с точки зрения сравнительной величины рождаемости и количества рожденных детей в течение 1993–2022 гг. являлись возрастные группы 20–24 лет (вплоть до конца 1990-х гг.), а также 25–29 и 30–34 лет (начиная с 2000-х гг.) (Домнич, 2024a). Диапазон вариации рождаемости в этих группах был сравнительно небольшим по сравнению с группами 15–19 и 35–39 лет. Так, коэффициент вариации ВКР в возрастной группе 20–24 лет в 1993–2022 гг. увеличился в 2 раза у городского и в 1,7 раза у сельского населения. В группе 25–29 лет вариация рождаемости городского населения снизилась в 1,4 раза, а вариация рождаемости сельского населения практически не изменилась. В группе 30–34 лет вариация рождаемости городского населения снизилась в 1,6, а сельского – в 1,1 раза.

Исходя из этого, можно сформулировать возрастную закономерность изменения вариации рождаемости в постсоветской России: чем старше возрастная группа женщин – тем меньше будет коэффициент вариации рождаемости в ней по сравнению с исходным значением (большая сходимость между регионами, большая конвергенция) в долгосрочной перспективе. Следовательно, оценки конвергенции (дивергенции) рождаемости на основе СКР, накопленные в литературе (Синица, 2017; Архангельский, 2019; Шубат, 2019; Родина, 2023), отражают лишь общие закономерности демографических переходов в регионах страны. На деле же в каждый момент времени рождаемость у части женщин, отсортированных по возрасту, будет обнаруживать региональную конвергенцию, тогда как рождаемость у прочих женщин может развиваться дивер-гентно.

Каждый построенный тридцатилетний ряд динамики коэффициента вариации содержит несколько структурных сдвигов, точная идентификация которых выходит за рамки предмета исследования. В начале изучаемого периода коэффициент вариации рождаемости в молодых возрастных группах (15–19 и 20–24 лет), прежде чем вый- ти на возрастающий тренд, несколько лет снижался, а в средних (25–29 и 30–34 лет) и старшей (35–39 лет) возрастных группах – несколько лет возрастал перед долгосрочным снижением или стагнацией. Независимо от возрастной группы, заметные изменения в направлении и (или) величине изменения коэффициентов вариации рождаемости характерны для начала 2000-х гг., когда начался слабый рост рождаемости, обусловленный улучшением общих социально-экономических условий, для середины 2010-х гг. (2015 год для городского и 2014 год для сельского населения), когда стимулирующий эффект материнского капитала исчерпал себя и начался новый период спада рождаемости, а также для излома 2021/2022 гг., связанного, по-видимому, с последствиями коронакри-зиса и началом специальной военной операции. Любопытно, что каких-либо явных структурных сдвигов на рубеже 2007/2008 гг. (запуск института материнского капитала) ни в одной из возрастных групп не обнаруживается11.

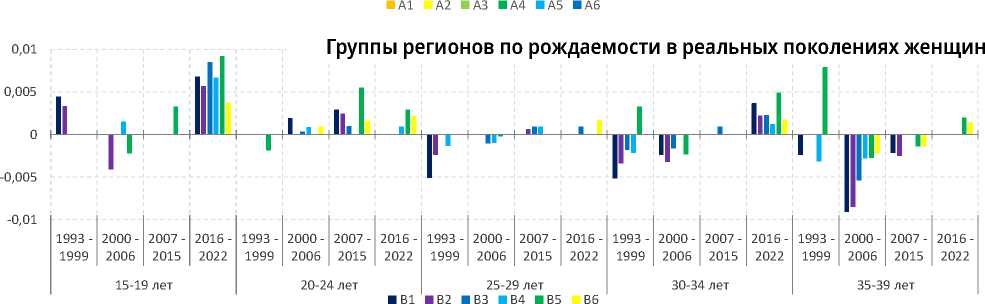

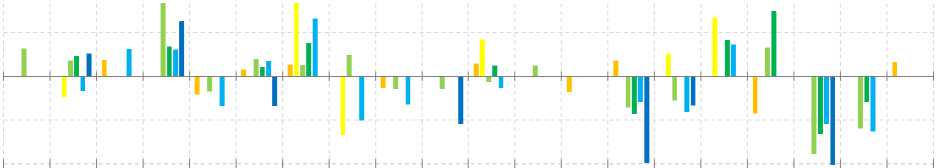

Пространственно-временные закономерности

Оценка линейных трендов коэффициентов вариации ВКР в разрезе групп регионов выявила прежде всего значительное число городских и сельских региональных, временных и возрастных сегментов, где линейная зависимость вариации рождаемости от времени отсутствовала (коэффициент эластичности статистически незначим). Статистически незначимые и статистически значимые коэффициенты эластичности вариации рождаемости по линейному тренду неравномерно разбросаны по массиву оценок. Можно выделить городские и сельские, региональные, временные и возрастные сегменты, для которых получены статистически значимые оценки (рис. 4, 5). Выделение такой части массива полученных оценок позволяет сделать ряд выводов, касающихся клубной конвергенции рождаемости в постсоветской России.

Рис. 4. Статистически значимые (уровень значимости не менее 10%) коэффициенты эластичности коэффициента вариации ВКР по линейному тренду для городского населения в группах регионов Источник: расчеты автора.

0,01

Группы регионов согласно административному делению

-0,01

0,005

-0,005

1993 -

2000 -

2007 -

2015 -

1993 -

2000 -

2007 -

2015 -

1993 -

2000 -

2007 -

2015 -

1993 -

2000 -

2007 -

2015 -

1993 -

2000 -

2007 -

2015 -

15-19 лет

20-24 лет

25-29 лет

30-34 лет

35-39 лет

-0,01

1993 -

2000 -

2007 -

2015 -

1993 -

2000 -

2007 -

2015 -

1993 -

2000 -

2007 -

2015 -

1993 -

2000 -

2007 -

2015 -

1993 -

2000 -

2007 -

2015 -

15-19 лет

20-24 лет

25-29 лет

30-34 лет

35-39 лет

■ B1 ■ B2 ■ B3 ■ B4 ■ B5 B6

Рис. 5. Статистически значимые (уровень значимости не менее 10%) коэффициенты эластичности коэффициента вариации ВКР по линейному тренду для сельского населения в группах регионов Источник: расчеты автора.

Во-первых, для понимания тенденций дифференциации рождаемости городского населения важен выбор группировки регионов (и принципа ее формирования): административной, демографической либо какой-то еще. В рамках административной группировки регионов (А1… А6) для городского населения (см. рис. 4) получено существенно меньше значимых коэффициентов эластичности вариации рождаемости по временному тренду a, чем в рамках демографической группировки по величине рождаемости в реальных поколениях (В1… В6)12. Таким образом, с точки зрения демографической группировки дифференциация рождаемости в постсоветских городах изменялась более активно, чем если рассматривать те же процессы, разделив территорию страны на федеральные округа. Это нехарактерно для дифференциации рождаемости сельского населения (см. рис. 5): количество статистически значимых оценок a (периодов явной конвергенции или дивергенции) в разрезе обеих группировок регионов здесь примерно одинаково. Для описания процессов конвергенции и дивергенции рождаемости в сельской местности административная группировка регионов важна, тогда как для городской местности она значительно менее актуальна.

Во-вторых, региональная детализация вариации рождаемости показывает, что общенациональная конвергенция или дивергенция рождаемости в той или иной возрастной группе (см. рис. 3) зачастую сопровождалась противоположными по направленности процессами, локализованными в отдельных группах регионов.

Так, тенденция к дивергенции рождаемости городского и сельского населения в возрастной группе 15–19 лет была наиболее выражена во время второго периода снижения суммарной рождаемости (2016–2022 гг. для городского и 2015–2022 гг. для сельского населения). В это время клубная диверген- ция охватила большую часть групп регионов, как с точки зрения административной, так и демографической группировки. Тем не менее во время первого периода роста суммарной рождаемости (2000–2006 гг.) отдельные группы регионов развивались конвер-гентно: для городского населения это группы А6, В2 и В5, а для сельского населения – группы А2 и А5.

Тенденция к дивергенции рождаемости городского и сельского населения в возрастной группе 20–24 лет была наиболее выражена во время второго периода роста суммарной рождаемости (2007–2015 гг. для городского и 2007–2014 гг. для сельского населения). Однако во время первого периода снижения суммарной рождаемости (1993–1999 гг.) отдельные группы регионов развивались конвергентно: для городского населения это группы А1, А2, А5 и В5, а для сельского населения – группы А1, А3, А5 и В4.

Тенденция к конвергенции рождаемости городского и сельского населения в возрастной группе 35–39 лет была наиболее выражена во время первого и второго периодов роста суммарной рождаемости, а во время первого и второго периодов спада отдельные группы регионов демонстрировали выраженную дивергенцию рождаемости: для городского населения это группы В5 (1993–1999 гг.), а также А3, А5, В5 и В6 (2016–2022 гг.) тогда как для сельского населения – группы А3, А4, В4 и В5 (1993–1999 гг.), а также А1, В1, В2, В4 и В6 (2015–2022 гг.).

Тенденция к конвергенции рождаемости городского и сельского населения в возрастной группе 25–29 лет наблюдалась в отдельных группах регионов во время первого периода снижения и первого периода роста суммарной рождаемости; во время второго периода роста многие группы регионов продемонстрировали выраженную дивергенцию рождаемости. В отдельных группах регионов дивергенция рождаемости наблюда- лась и во время второго периода снижения суммарной рождаемости.

В возрастной группе 30–34 лет первый период снижения и первый период роста суммарной рождаемости характеризуются в целом как периоды клубной конвергенции, а второй период снижения суммарной рождаемости – как период клубной дивергенции. При этом в рамках второго периода роста суммарной рождаемости имели место как клубная конвергенция, так и клубная дивергенция рождаемости.

Заключение

Оценка коэффициентов вариации ВКР и их линейных трендов для пяти важнейших пятилетних возрастных групп женщин, проживающих в городской и сельской местности, в пространственно-временном разрезе для 79 регионов в 1993–2022 гг., позволяет сделать ряд выводов о тенденциях сходимости (сигма-конвергенции) возрастной рождаемости в регионах постсоветской России.

Вариация рождаемости в постсоветский период может быть описана двумя наклады-вающимисядругнадругазакономерностями: возрастно-временной и пространственновременной.

Возрастно-временная закономерность изменения вариации рождаемости формулируется как снижение размера вариации по мере увеличения возраста рожениц (равно как и его увеличение по мере снижения возраста). Чем старше возрастная группа, тем меньше будет коэффициент вариации рождаемости в ней по сравнению с исходным значением в долгосрочной перспективе. Это важнейшая закономерность, определяющая соотношение между процессами региональной конвергенции и дивергенции рождаемости на интервале 1993–2022 гг. Общая тенденция к конвергенции суммарной рождаемости, рассчитываемая на основе СКР (Синица, 2017; Архангельский, 2019; Шубат, 2019; Родина, 2023), объясняется снижением вклада молодых возрастных групп, склонных к дивергенции, и увеличением вклада старшей возрастной группы, склонной к конвергенции уровня рождаемости.

Пространственно-временная закономерность сводится к тому, что процессы клубной конвергенции и дивергенции рождаемости сильнее проявляются в сельской местности, чем в городской, и в группах регионов, выделенных по величине рождаемости в реальных поколениях женщин, чем в группах регионов, выделенных по признаку административного деления территории страны.

Установленные закономерности позволяют детализировать процесс второго демографического перехода в постсоветской России в разрезе исторически важных временных интервалов, а также возрастной структуры рожениц, региона и места их проживания. Здесь можно сформулировать два важнейших вывода о региональной дифференциации рождаемости как важнейшего демографического процесса в постсоветской России.

Во-первых, сопоставление результатов этой детализации с важнейшими закономерностями динамики уровня рождаемости в регионах, установленными ранее (Домнич, 2024a; Домнич, 2024b), позволяет провести широкие аналогии между российскими и общемировыми тенденциями дифференциации рождаемости в регионах (Стадник, 2023; Arokiasamy et al., 2012; De Silva, Tenreyro, 2017; Dorius, 2008; Dubuc, 2012; Hendi, 2017). Так, резкое снижение уровня рождаемости в молодых возрастных группах женщин и сопутствующую дивергенцию (увеличение коэффициентов вариации) рождаемости в них можно сопоставить с аналогичными тенденциями, сопровождавшими демографический переход в ряде других стран (Стадник, 2023). При этом конвергенция суммарной рождаемости обеспечивается средними и старшими возрастными группами и прежде всего – в периоды роста соответствующих ВКР и СКР (2000–2006 и 2007–2015 гг.). Нам не известны подобные закономерности в других странах; обычно увеличение рождаемости сопровождается дивергенцией показателя (характерно для слаборазвитых стран и регионов) (Lehr, 2009; Nakagaki, 2019).

Во-вторых, исследование позволяет наметить направления поиска актуальных региональных клубов конвергенции (дивергенции) возрастной рождаемости, что актуально, например, для построения демографических прогнозов (O’Connell, 1981). Для городского населения (т. е. 75% женщин репродуктивного возраста13) установлено, что искать такие клубы, исполь- зуя административную сетку, непродуктивно. Группы регионов, выделенные по величине рождаемости в реальных поколениях женщин, образуют клубы конвергенции (дивергенции) гораздо чаще. В дальнейшем целесообразно увеличить число группировок регионов с привлечением социально-экономических и этнокультурных критериев.

Приложение

Состав групп регионов, используемых в исследовании

|

№ |

Регион |

Группировка согласно административному делению |

Группировка по рождаемости в реальных поколениях женщин |

|

1 |

Белгородская область |

A1 |

B5 |

|

2 |

Брянская область |

A1 |

B4 |

|

3 |

Владимирская область |

A1 |

B6 |

|

4 |

Воронежская область |

A1 |

B6 |

|

5 |

Ивановская область |

A1 |

B6 |

|

6 |

Калужская область |

A1 |

B6 |

|

7 |

Костромская область |

A1 |

B4 |

|

8 |

Курская область |

A1 |

B4 |

|

9 |

Липецкая область |

A1 |

B4 |

|

10 |

Московская область |

A1 |

B6 |

|

11 |

Орловская область |

A1 |

B5 |

|

12 |

Рязанская область |

A1 |

B6 |

|

13 |

Смоленская область |

A1 |

B6 |

|

14 |

Тамбовская область |

A1 |

B5 |

|

15 |

Тверская область |

A1 |

B6 |

|

16 |

Тульская область |

A1 |

B6 |

|

17 |

Ярославская область |

A1 |

B6 |

|

18 |

Республика Карелия |

A2 |

B5 |

|

19 |

Республика Коми |

A2 |

B3 |

|

20 |

Ненецкий автономный округ |

A2 |

B1 |

|

21 |

Архангельская область |

A2 |

B3 |

|

22 |

Вологодская область |

A2 |

B3 |

|

23 |

Калининградская область |

A2 |

B6 |

|

24 |

Ленинградская область |

A2 |

B6 |

|

25 |

Мурманская область |

A2 |

B6 |

|

26 |

Новгородская область |

A2 |

B4 |

|

27 |

Псковская область |

A2 |

B4 |

|

28 |

Республика Адыгея |

A3 |

B3 |

|

29 |

Республика Калмыкия |

A3 |

B1 |

|

30 |

Краснодарский край |

A3 |

B3 |

|

31 |

Астраханская область |

A3 |

B1 |

13 Рассчитано по: Численность постоянного населения в среднем за год. URL: indicator/31556 (дата обращения 01.02.2024); Численность постоянного населения – женщин по возрасту на 1 января. URL: (дата обращения 01.02.2024).

|

32 |

Волгоградская область |

A3 |

B5 |

|

33 |

Ростовская область |

A3 |

B6 |

|

34 |

Республика Дагестан |

A3 |

B1 |

|

35 |

Кабардино-Балкарская Республика |

A3 |

B2 |

|

36 |

Карачаево-Черкесская Республика |

A3 |

B2 |

|

37 |

Республика Северная Осетия – Алания |

A3 |

B2 |

|

38 |

Ставропольский край |

A3 |

B4 |

|

39 |

Республика Башкортостан |

A4 |

B2 |

|

40 |

Республика Марий Эл |

A4 |

B3 |

|

41 |

Республика Мордовия |

A4 |

B5 |

|

42 |

Республика Татарстан |

A4 |

B4 |

|

43 |

Удмуртская Республика |

A4 |

B2 |

|

44 |

Чувашская Республика |

A4 |

B2 |

|

45 |

Пермский край |

A4 |

B3 |

|

46 |

Кировская область |

A4 |

B3 |

|

47 |

Нижегородская область |

A4 |

B4 |

|

48 |

Оренбургская область |

A4 |

B2 |

|

49 |

Пензенская область |

A4 |

B5 |

|

50 |

Самарская область |

A4 |

B6 |

|

51 |

Саратовская область |

A4 |

B5 |

|

52 |

Ульяновская область |

A4 |

B4 |

|

53 |

Курганская область |

A5 |

B2 |

|

54 |

Свердловская область |

A5 |

B6 |

|

55 |

Ханты-Мансийский автономный округ |

A5 |

B1 |

|

56 |

Ямало-Ненецкий автономный округ |

A5 |

B2 |

|

57 |

Тюменская область |

A5 |

B2 |

|

58 |

Челябинская область |

A5 |

B3 |

|

59 |

Республика Алтай |

A5 |

B1 |

|

60 |

Республика Тыва |

A5 |

B1 |

|

61 |

Республика Хакасия |

A5 |

B2 |

|

62 |

Алтайский край |

A5 |

B3 |

|

63 |

Красноярский край |

A5 |

B4 |

|

64 |

Иркутская область |

A5 |

B1 |

|

65 |

Кемеровская область |

A5 |

B3 |

|

66 |

Новосибирская область |

A5 |

B5 |

|

67 |

Омская область |

A5 |

B3 |

|

68 |

Томская область |

A5 |

B5 |

|

69 |

Республика Бурятия |

A6 |

B1 |

|

70 |

Забайкальский край |

A6 |

B1 |

|

71 |

Республика Саха (Якутия) |

A6 |

B1 |

|

72 |

Камчатский край |

A6 |

B5 |

|

73 |

Приморский край |

A6 |

B4 |

|

74 |

Хабаровский край |

A6 |

B3 |

|

75 |

Амурская область |

A6 |

B2 |

|

76 |

Магаданская область |

A6 |

B5 |

|

77 |

Сахалинская область |

A6 |

B5 |

|

78 |

Еврейская автономная область |

A6 |

B2 |

|

79 |

Чукотский автономный округ |

A6 |

B2 |

|

Источник: составлено автором. |

|||

Список литературы Дифференциация возрастной рождаемости городского и сельского населения в постсоветской России

- Архангельский В.Н. (2019). Региональная дифференциация рождаемости в России // Социально-экономические и демографические аспекты реализации национальных проектов в регионе: сб. статей X Уральского демографического форума. В 2-х т. Т. I / Институт экономики Уральского отделения РАН; отв. ред. О.А. Козлова. С. 16–27. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41290474

- Вишневский А.Г. (2014). Демографическая революция меняет репродуктивную стратегию вида Homo sapiens // Демографическое обозрение. Т. 1. № 1. С. 6–33. DOI: 10.17323/demreview.v1i1.1825

- Глущенко К.П. (2012). Мифы о бета-конвергенции // Журнал Новой экономической ассоциации. № 4. С. 26–44. URL: https://www.econorus.org/repec/journl/2012-16-26-44r.pdf

- Домнич Е.Л. (2024a). Возрастная структура рождаемости городского и сельского населения в постсоветской России: региональные тренды, основанные на панельных данных // Регионалистика. Т. 11. № 3. С. 5–29. DOI: 10.14530/reg.2024.3.5

- Домнич Е.Л. (2024b). Рождаемость городского и сельского населения в постсоветской России: региональные тренды // Регионалистика. Т. 11. № 2. С. 5–26. DOI: 10.14530/ reg.2024.2.5

- Захаров С.В. (2023). История рождаемости в России: от поколения к поколению // Демографическое обозрение. Т. 10. № 1. С. 4–43. DOI: 10.17323/demreview.v10i1.17259

- Петросян А. (2021). Рождаемость в муниципальных образованиях регионов России в 2011–2019 гг. // Демографическое обозрение. Т. 8. № 3. С. 42–73. URL: https://doi.org/10.17323/demreview.v8i3.13266

- Родина О.А. (2023). Региональная вариация рождаемости и ее связь с социально-экономическим положением российских регионов // Демографическое обозрение. Т. 10. № 2. С. 63–103. DOI: 10.17323/demreview.v10i2.17766

- Синица А.Л. (2017). Рождаемость в регионах России. Конвергенция или дивергенция // Регион. Экономика и социология. № 2. С. 152–173. DOI: 10.15372/reg20170207

- Стадник Н.М. (2023). Тенденции региональной дифференциации рождаемости при втором демографическом переходе в некоторых странах // Демографическое обозрение. Т. 10. № 2. С. 18–40. DOI: 10.17323/demreview.v10i2.17764

- Шубат О.М. (2019). Региональная конвергенция рождаемости в России // Экономика региона. Т. 15. № 3. С. 736–748. DOI: 10.17059/2019-3-9

- Arokiasamy P., Goli S. (2012). Fertility convergence in the Indian States: An assessment of changes in averages and inequalities in fertility. Genus, LXVIII (1), 65–88. Available at: https://ssrn.com/abstract=2306837

- De Silva T., Tenreyro S. (2017). Population control policies and fertility convergence. Journal of Economic Perspectives, 31 (4), 205–228. DOI: 10.1257/jep.31.4.205

- Dey S.P., Neogi D. (2015). Testing sigma and unconditional beta convergence of GDP for SAARC Countries: Can inclusion of China further consolidate the convergence? Global Business Review, 16 (5), 845–855. DOI: 10.1177/0972150915591643

- Dorius S.F. (2008). Global demographic convergence? A reconsideration of changing intercountry inequality in fertility. Population and Development Review, 34 (3), 519–537. DOI: 10.1111/j.1728-4457.2008.00235.x

- Dubuc S. (2012). Immigration to the UK from high-fertility countries: Intergenerational adaptation and fertility convergence. Population and Development Review, 38 (2), 353–368. DOI: 10.1111/j.1728– 4457.2012.00496.x

- Hendi A.S. (2017). Globalization and contemporary fertility convergence. Social Forces, 96 (1), 215–238. DOI: 10.1093/sf/sox044

- Kalabikhina I., Shatalova E., Fang L. (2020). Demographic situation in China: Convergence or divergence? BRICS Journal of Economics, 1 (1), 81–101. DOI: 10.38050/2712-7508-2020-6

- Lehr C.S. (2009). Evidence on the demographic transition. Review of Economics and Statistics, 91 (4), 871–887. DOI: 10.1162/rest.91.4.871

- Nakagaki Y. (2019). Continuing global fertility convergence. Working Papers 195 JICA Research Institute. DOI: 10.18884/00001001

- O’Connell M. (1981). Regional fertility patterns in the United States: Convergence or divergence? International Regional Science Review, 6 (1), 1–14. DOI: 10.1177/01600176810060010

- Ram R. (2017). Comparison of cross-country measures of sigma-convergence in per-capita income, 1960–2010. Applied Economics Letters, 25 (14), 1010–1014. DOI: 10.1080/13504851.2017.1391992

- Rapacki R., Próchniak M. (2009). Real beta and sigma convergence in 27 transition countries, 1990–2005. Post-Communist Economies, 21 (3), 307–326. DOI: 10.1080/14631370903090616

- Sasaki Y., Kamihigashi T.A. (2022). Spatial Panel Data Analysis of Fertility Rates: Unraveling Two Myths. Available at: https://www.rieb.kobe-u.ac.jp/academic/ra/dp/English/DP2022-13.pdf

- Strulik H., Vollmer S. (2013). The fertility transition around the world. Journal of Population Economics, 28 (1), 31–44. DOI: 10.1007/s00148-013-0496-2

- Tsuya N.O., Choe M.K., Wang F. (2019). Convergence to very low fertility in East Asia: Processes, causes, and implications. Springer Briefs in Population Studies. DOI: 10.1007/978-4-431-55781-4

- Vollmer S., Holzmann H., Schwaiger F. (2013). Peaks vs. Components. Review of Development Economics, 17 (2), 352–364.

- Wilson B. (2018). The intergenerational assimilation of completed fertility: comparing the convergence of different origin groups. International Migration Review, 53 (2), 429–457. DOI: 10.1177/0197918318769047