Дифференцированный отбор образцов почв по глубине в пределах поверхностного слоя 0–30 см для мониторинга содержания и запасов органического углерода

Автор: Хитров Н.Б.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 125, 2025 года.

Бесплатный доступ

Для ведения мониторинга содержания и запасов органического углерода (Сорг) в почвах агроэкосистем предложен дифференцированный отбор образцов почв по глубине тонкими слоями. Его целью является получение приемлемых значений минимальной значимой разности содержания и запасов Сорг при сравнении двух сроков наблюдений и статистически обоснованного представления о вертикальном распределении Сорг в поверхностных слоях почвы в отдельный срок наблюдений. Вертикальное распределение Сорг в слое 0–30 см может служить косвенным критерием способности секвестрации Сорг почвой в начальный базовый период мониторинга до получения прямых измерений содержания Сорг в следующие сроки опробования на той же динамической площадке. Представлены графики распределения по почвенному профилю содержания Сорг, плотности почв, запасов Сорг в природных почвах. Обсуждаются три принципиальных варианта профильного распределения содержания Сорг, разные варианты распределения плотности в почвах агроэкосистем. Отмечены тенденции увеличения вариабельности содержания Сорг в дерново-подзолистых, светло-каштановых почвах и черноземах при увеличении глубины отбора образца в пределах слоя 0–40 см. Обсуждается пространственная вариабельность запасов Сорг в отдельных тонких слоях и в обобщенных слоях разной мощности.

Пашня, сенокос, пастбище, залежь, мониторинг земель, пахотный горизонт, плотность почвы, гумусовый горизонт, гумусовый слой

Короткий адрес: https://sciup.org/143185041

IDR: 143185041 | УДК: 631.47:631.67 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-125-181-213

Текст научной статьи Дифференцированный отбор образцов почв по глубине в пределах поверхностного слоя 0–30 см для мониторинга содержания и запасов органического углерода

ФИЦ “Почвенный институт им. В.В. Докучаева”, Россия, 119017, Москва, Пыжевский пер, 7, стр. 2, , e-mail:

7 Bld. 2 Pyzhevskiy per., Moscow 119017, Russian Federation, , e-mail:

Регистрируемое глобальное изменение климата Земли (Результаты исследований изменения климата…, 2005; Жеребцов и др., 2011; Национальный доклад…, 2018) в последнее столетие, когда выполняются регулярные метеорологические наблюдения, многие исследователи связывают с увеличением концентрации парниковых газов (CO 2 , CH 4 , окислов азота) в атмосфере (МГЭИК, 2006; IPCC, 2019) и в целом с изменением глобального цикла углерода, затрагивающего все компоненты геосистемы: атмосферу, гидросферу, литосферу и педосферу.

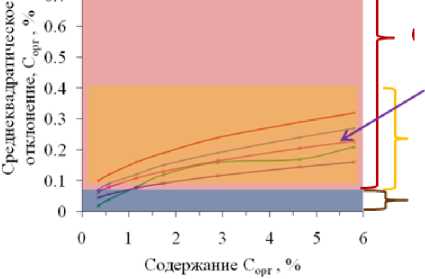

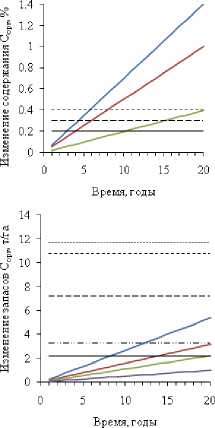

Согласно протоколу для измерения, мониторинга, доклада и верификации содержания почвенного органического углерода (Сорг) в агроландшафтах (FAO, 2020), считается необходимым оценивать изменение содержания Сорг в почве на основе прямого отбора образцов почвы и химического определения Сорг в них в разные сроки по времени. Для почв характерна изменчивость Сорг в пространстве и во времени (Хитров и др., 2023). Существующие оценки многолетнего тренда изменения Сорг в почвах обычно находятся в пределах до 0.07%(абс.)/год по содержанию Сорг и до 0.5 т/(га год) по запасам Сорг (Сорокина, Когут, 1997; Guillaume et al., 2021; Deng et al., 2018; Dondini et al., 2023; Романенков и др., 2024). Величина годового прироста содержания Сорг в почве сопоставима или меньше аналитической воспроизводимости используемых методов, заметно меньше амплитуды сезонной динамики и еще меньше по сравнению с пространственной вариабельностью рассматриваемых показателей (рис. 1) (Хитров и др., 2023). Сравнение потенциального изменения содержания и запасов Сорг во времени с возможностью их обоснования прямыми наземными измерениями приводит к заключению о целесообразности повторных измерений Сорг на тех же динамических площадках с периодичностью минимум 5 лет, в идеале 10–20 лет (рис. 2) (Хитров и др., 2023).

В связи с этим при подготовке методического руководства по наземному мониторингу содержания и запасов С орг в почвах агроэкосистем стали очевидными две задачи: (1) получить надежные, статистически обоснованные данные по указанным показателям в начальный базовый период наблюдений; (2) предложить вариант оценки возможности выполнять углерод-секвестирующую функцию в почвах с помощью той или иной технологии использования сельскохозяйственных угодий в базовый период мониторинга, не ожидая повторного измерения во времени через 5–10 лет или более. Для решения второй части этой задачи предложена идея дифференцированного отбора образцов по глубине тонкими слоями в почвах на сельскохозяйственных угодьях.

Целью дифференцированного отбора образцов почв по глубине тонкими слоями является получение приемлемых (не выше некоторого порога, когда ведение мониторинга становится бессмысленным из-за высокой вероятности получения незначимых изменений показателя) значений минимальной значимой разности содержания и запасов С орг при сравнении двух сроков наблюдений и статистически обоснованного представления о вертикальном распределении С орг в поверхностных слоях почвы в отдельный срок измерений.

0.8

Рис. 1. Соотношение между значениями многолетнего тренда изменения содержания С орг за 1 год в почвах, амплитудой сезонной динамики С орг , воспроизводимостью аналитических методов определения С орг и пространственной изменчивостью на небольших по размеру площадках.

Fig. 1. Relationship between values of longtime trend of C org content change during 1 year in soils (grey box and inscription), season dynamics of C org (yellow box, green inscription), reproducibility of analytical methods for C org determination (lines at graph, violet inscription) and spatial variability within small plots (red box and inscription). Axis: horizontal – C org content, %, vertical – standard deviation of C org , %.

Область пространственной изменчивости

Линии - воспроизводимость аналитических методов

Область амплитуды внутригодовой динамики С^

Область абсолютных значении многолетнего тренда изменения содержания за 1 год

----тр е нд 0.07%/г од

---треид0.05»од Изменение содержания Сорг — тренд 0.02%/год

-----d min=0.4%

----dmin=0.3%

----dmin=0.2%

-----тренд 0.27 т/(га год)

—тр5НЛо 1бт/(пг0Л) Изменение запасов Сорг тренд 0.11 т/(га год)

----тренд 0.05 т/(гагод)

---------dmm=ll 7 т/га При Л С =0.3%, р=1.3 г/см3, в слое 0-30 см -----d min=10.8 т/га При ДС=0.3%, р=1.2 г/см3, в слое 0-30 см ----dmin=7 2 т/га При ДС=0.2%, р=1.2г/см3, в слое 0-30 см ----dmin=3.3T/ra При ДС=0.3%, р=1.1 г/см3, в слое 0-10 см ----d min=2.2 т/га Пои А(=0.2%. 0=1.1 г/см3, в слое 0-10 см

Рис. 2. Сравнение потенциального изменения содержания и запасов С орг во времени с возможностью их обоснования прямыми наземными измерениями. Цветные прямые – изменение содержания или запасов С орг во времени в соответствии с величиной многолетнего тренда (значения из оценок по литературным данным). d min – минимальная значимая разность средних содержания или запасов С орг в два срока измерения. Δ С – изменение содержания С орг , ρ – средняя плотность слоя почвы.

Fig. 2. Comparison of potential change of C org content (upper diagram) and storage (downer diagram) in time and possibility of its detection by direct field measuring. Color lines – C org content or storage change in time in accordance on a value of longtime trend (values of evaluations by data from literature). d min – minimal detectable difference between mean values of C org content or storage in two time periods of determination. Δ C – change of C org content, ρ – soil bulk density.

Предполагается, что вертикальное распределение С орг в один срок наблюдений может служить косвенным критерием способности секвестрации С орг почвой в начальный (базовый) период мониторинга до получения прямых измерений содержания С орг в разные сроки опробования на той же динамической площадке.

Цель статьи – представить обоснование дифференцирован- ного отбора образцов по глубине в пределах поверхностного слоя 0–30 см при мониторинге содержания и запасов органического углерода в почвах агроэкосистем и дать возможную интерпретацию результатов его применения.

ОБОСНОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ПОЧВ ТОНКИМИ СЛОЯМИ

Вертикальное распределение содержания С орг по профилю природных почв. Природные механизмы возможного изменения С орг в почвах связаны с балансом процессов поступления органического вещества в почву, с одной стороны, и процессов разложения и трансформации органических веществ в почве, с другой. Основные пути поступления органических веществ в природные почвы: (1) на поверхность почвы в виде отмерших частей растений (растительный опад), (2) внутрь почвы с корневым отпадом. Процессы разложения и трансформации органических веществ в почве осуществляют микроорганизмы, мезо- и макрофауна, активность которых наибольшая в поверхностных горизонтах почвы, где сосредоточено наибольшее количество свежего органического вещества, поступившего в почву. Следует также упомянуть возможность удаления, переноса и накопления органоминерального материала почв вдоль дневной поверхности в результате эрозионных процессов.

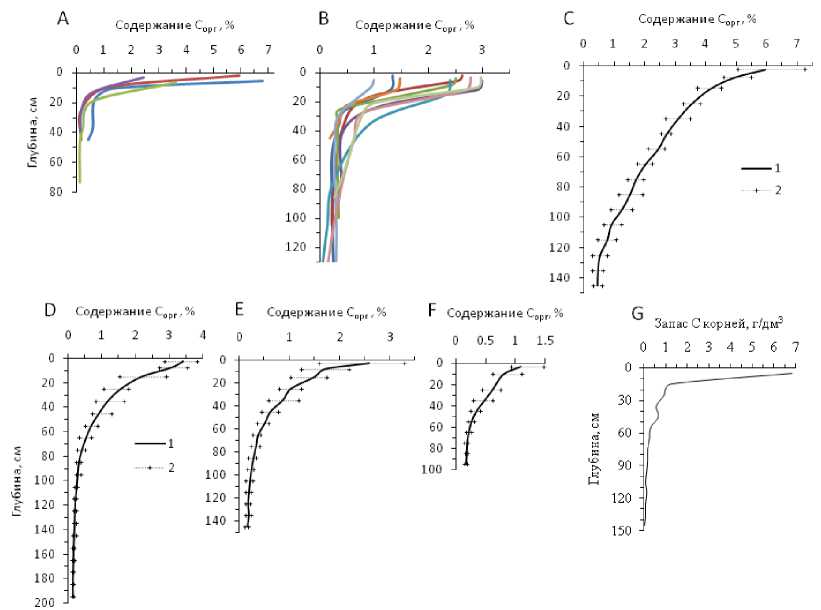

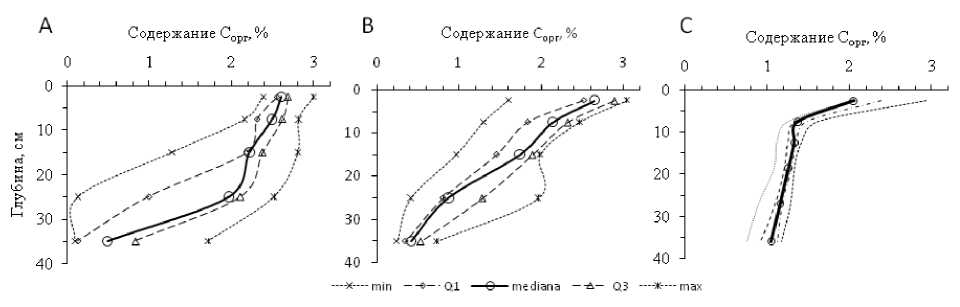

В связи с этим в условиях отсутствия или слабого проявления эрозионного удаления вещества в природных почвах формируется вертикальный профиль распределения С орг аккумулятивного типа с максимумом возле дневной поверхности и уменьшением С орг с глубиной (рис. 3 A–F), который напоминает вертикальное распределение биомассы корней (рис. 3G) (Афанасьева, 1966; Вишневская, 1964).

Вертикальное распределение С орг по профилю почв агроэкосистем . При осуществлении хозяйственной деятельности человека процессы поступления органических веществ в почву сохраняются, отличаясь частичным отъемом надземной биомассы растений за счет вывоза урожая на пашне, сенокошения или поедания пасущимися животными.

Рис. 3. Вертикальный профиль распределения среднего содержания органического углерода (1) и пределы варьирования (2) в некоторых природных почвах: A – дерново-подзолистые почвы центральных и восточных районов Восточно-Европейкой равнины, лес, 4 индивидуальных разреза (Подзолистые почвы …, 1980, с. 226– 227); B – серые лесные почвы из разных регионов Восточно-Европейкой равнины, лес, 9 индивидуальных разрезов (Вологжанина, 1984); C – черноземы типичные тяжелосуглинистые, целина, Стрелецкая Степь (Курская обл.), среднее из 7 разрезов (Афанасьева, 1966, с. 52); D – лугово-черноземные среднесуглинистые почвы больших падин, целина, Джаныбекский стационар (Волгоградская обл.), среднее из 6 разрезов (Роде, Польский, 1961, с. 154); E – светло-каштановые среднесуглинистые почвы, целина, Джаныбекский стационар (Волгоградская обл.), среднее из 3 разрезов (Роде, Польский, 1961, с. 112); F – солонцы каштановые солончаковые среднесуглинистые, целина, Джаныбекский стационар (Волгоградская обл.), среднее из 7 разрезов (Роде, Польский, 1961, с. 52); G – пример вертикального профиля содержания углерода в живых корнях растений – чернозем типичный среднемощный тяжелосуглинистый на лёссовидных суглинках, целина, Стрелецкая Степь (Афанасьева, 1966, с. 47).

Fig. 3. Vertical profile distribution of mean value of C org content (1) and variation limits (2) in several natural soils: A – soddy-podzolic soils (Albic Retisols) from central and eastern regions of East European Plain, forest, 4 individual pits (Podzolic soils …, 1980, p. 226–227); B – grey forest soils (Luvic Greyzemic Phaeozems) from different regions of East European Plain, forest, 9 individual pits (Vologzhanina, 1984); C – loamic typical chernozems (Haplic Chernozems (Loamic, Pachic)), virgin steppe, Streletskaya Steppe (Kursk Region), mean from 7 pits (Afanas’eva, 1966, p. 52); D – loamic meadow-chernozemic soils (Luvic Kastanozems) of large shallow hollow, virgin steppe, Dzhanybek experimental station (Volgograd Region), mean from 6 pits (Rode, Polsky, 1961, p. 154); E – loamic light-chestnut soils (Haplic Kastanozems (Loamic), virgin steppe, Dzhanybek experimental station (Volgograd Region), mean from 3 pits (Rode, Polsky, 1961, p. 112); F – loamic solonchakous chestnut solonetz (Salic Solonetz (Loamic, Cutanic, Differentic)), virgin steppe, Dzhanybek experimental station (Volgograd Region), mean from 7 pits (Rode, Polsky, 1961, p. 52); G – an example of vertical profile of carbon content in alive plant roots – loamic typical chernozems (Haplic Chernozems (Loamic, Pachic)), virgin steppe, Streletskaya Steppe (Afanas’eva, 1966, p. 47).

На пашне дополнительно бывает целенаправленное формирование мульч-слоя из пожнивных остатков, а также внесение органических и органо-минеральных материалов (удобрений, мелиорантов и проч.) в почву с заделкой их на разную глубину. Процессы разложения и трансформации органических веществ в почве агроэкосистем усиливаются при дополнительной аэрации поверхностного горизонта во время вспашки. Как правило, более интенсивными становятся процессы сноса и аккумуляции вещества в результате эрозии.

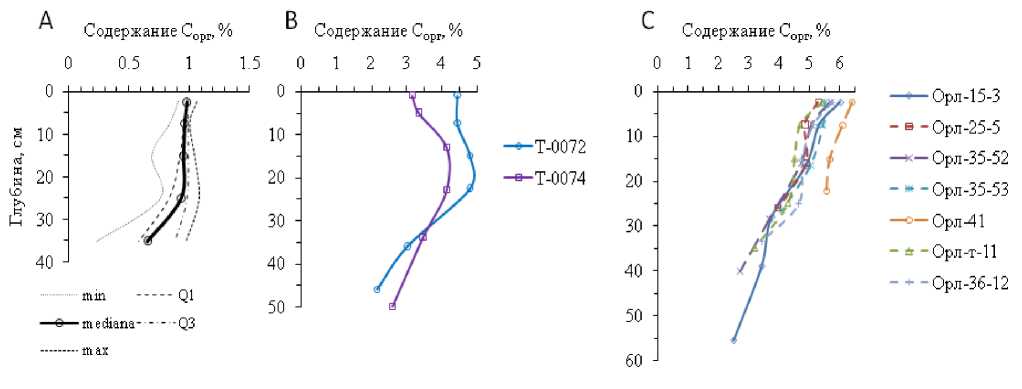

В почвах агроэкосистем возможны, по крайней мере, три варианта вертикального распределения С орг в пределах слоя 0–30 см после уборки урожая до очередного перемешивания, если оно выполняется ежегодно: (1) равномерное распределение С орг в пределах пахотного горизонта и заметное уменьшение его глубже – стационарный режим в многолетних циклах при нулевом балансе (рис. 4A); (2) более низкое содержание С орг в верхнем слое до 5– 10 см по сравнению с нижней частью пахотного горизонта – де-градационный режим в многолетних циклах в связи с отрицательным балансом органического вещества в поверхностном слое (рис. 4B); (3) более высокое содержание С орг в верхнем слое до 5– 10 см по сравнению с нижним в пределах пахотного горизонта или слоя 0–30 см – потенциальный режим накопления до возможного предела в виде стационарного вертикального профиля С орг с максимумом возле поверхности за счет положительного баланса органического вещества в поверхностном слое (рис. 4C).

Первый вариант – равномерное распределение в пределах пахотного горизонта (рис. 4A) – встречается в условиях грамотного ведения зональных систем земледелия на пашне, использовавшихся повсеместно в России в 1970-х – 2000-х гг. Технологии обработки почвы, включающие вспашку с оборотом пласта, были направлены на формирование однородного пахотного горизонта по содержанию органического вещества и питательных элементов для растений.

Второй (деградационный) вариант вертикального распределения Сорг в пределах пахотного горизонта (рис. 4B) обычно возникает при нарушениях технологий обработки почв и ведения хозяйства, приводящих к интенсивному разложению органических веществ в поверхностном слое почвы без компенсации его поступлением с пожнивными остатками и удобрениями. Ежегодный оборот пласта при вспашке при таком профиле приводит к перемещению материала с более низким содержанием Сорг из поверхностного слоя вниз и перемешиванию его с остальной массой пахотного горизонта. Повторение такого перемешивания постепенно приводит к общему снижению содержания Сорг в пахотном горизонте.

В последние два десятилетия во многих хозяйствах перешли преимущественно на минимальные системы обработки почвы до глубины 10–15 см. Вспашка с оборотом пласта не исключается полностью, но используется в годы возделывания пропашных культур. На таких полях в почвах более дифференцированным становится верхний слой 0–10(15) см с возможным его подразделением на слои 0–5, 5–10 см, которые целесообразно анализировать раздельно при мониторинге запасов углерода. Данных о вертикальном распределении С орг при использовании таких технологий пока нет.

В ряде хозяйств перешли полностью на технологию прямого посева (No-Till) или ее используют, чередуя со вспашкой под пропашные культуры. Редкое нарушение почвы механическими обработками только во время сева стерневыми сеялками сопровождается постепенным изменением профиля бывшего пахотного горизонта по содержанию углерода и плотности. Наибольшие изменения предполагаются в поверхностных слоях 0–5 и 5–10 см за счет поступления на поверхность большого количества растительных остатков в виде мульчи в условиях прекращения перемешивания бывшего пахотного слоя плугом с оборотом пласта. Их целесообразно анализировать раздельно, поскольку именно в поверхностных слоях возможно накопление С орг , которое проявляется в виде формирования третьего варианта вертикального распределения (рис. 4С).

Под посевами многолетних трав через 5–10 лет может формироваться дернина мощностью до 10–15 см и аккумулятивный вертикальных профиль С орг (рис. 5A).

Рис. 4. Варианты вертикального распределения С орг в пределах слоя 0–30 см в почвах агроэкосистем: A – равномерное; B – более низкое содержание С орг в верхних 0–5 см по сравнению с нижней частью пахотного горизонта; C – аккумулятивное с максимумом возле поверхности. Почвы: A – агрозем аккумулятивно-карбонатный среднесуглинистый на лёссовидных суглинках, объем выборки – 9 точек, богарная пашня, Волгоградская область; B – агрочерноземы глинисто-иллювиальные квазиглееватые слабозасоленные глинистые на лёссовидных глинах, индивидуальные разрезы, пашня с вторичным переувлажнением, Воронежская область, Каменная Степь; C – агрочерноземы глинисто-иллювиальные глинистые на красно-бурых пермских глинах, индивидуальные разрезы, богарная пашня с использованием технологии No-Till более 10 лет, Похвистневский район, Самарская область.

Fig. 4. Variants of vertical distribution of C org content within the layer 0–30 cm in soils in agroecosystems: A – uniform one; B – lower C org content in the upper 0–5 cm in comparison on downer part of plow horizon; C – accumulative distribution with maximum near surface. Soils: A – loamic accumulative-carbonate agrozem (Haplic Kastanozem (Aric, Loamic)) developed from loess-like loams, sample size – 9 pits, dry arable land, Volgograd Region; B – clayic slightly salinized quasygleyic clay-illuvial agrochernozems (Luvic Gleyic Chernozems (Aric, Loamic, Pachic, Protosalic)) developed from loess-like clays, individual pits, arable land after secondary overmoistening, Voronezh Region, Kamennaya Steppe; C – clayic clay-illuvial agrochernozems (Luvic Chernozems (Aric, Clayic, Pachic)) developed from red-brown Permian clays, individual pits, arable land with No-Till during more than 10 years, Pokhvistnevsky District, Samara Region.

Рис. 5. Аккумулятивный вертикальный профиль С орг с максимумом возле поверхности (объем выборки – 9 точек) в почвах агроэкосистем: A – многолетние травы 6-го года, пятнистость агродерново-подзолистых супесчаносуглинистых почв на двучленах и агродерново-подзолов иллювиально-железистых на песках, подстилаемых мореной, Тверская область; B – сенокос, дерново-подзолы иллювиально-железистые супесчаные на флювиогляциальных песках, Тверская обл.; C – залежь более 45 лет, светло-каштановая солонцеватая среднесуглинистая почва на лёссовидных суглинках, Волгоградская область.

Fig. 5. Accumulative vertical profile of C org content with maximum near surface (sample size – 9 pits) in soils in agroecosystems: A – 6-year grasses, spottiness of agrosoddy-podzolic arenic-loamic soils (Albic Retisols (Abruptic, Aric, Epi-arenic, Katoloamic, Cutanic)) developed from two-layer sediments and agrosoddy-podzols iron-illuvial arenic (Albic Podzols (Aric, Arenic)) developed from sands underlined by moraine, Tver Region; B – haymaking, soddy-podzols iron-illuvial arenic (Albic Podzols (Arenic)) developed from fluvioglacial sands, Tver Region; C – agricultural fallow over 45 years, loamic solonetzic light-chestnut soil (Haplic Kastanozem (Loamic, Protosodic, Bathysalic)) developed from loesslike loams, Volgograd Region.

На сенокосах характерно формирование в почве дернины, в пределах которой в зависимости от обилия корней происходит заметное изменение по профилю почвы и содержания углерода, и плотности почвы. По этой причине при небольшой мощности дернины (5–10 см) необходимо раздельно анализировать два слоя: 0– 5, 5–10 см, а при мощности более 10 см – три слоя: 0–5, 5–10, 10– 15 см.

На пастбищах в зависимости от нагрузки, определяемой количеством и видом выпасаемых животных, основные изменения содержания углерода и плотности происходят также в поверхностных горизонтах под воздействием поступления на поверхность экскрементов животных, вытаптывания, уплотнения и разрушения агрегатов почвы копытами животных и др. В связи с этим раздельный анализ верхних слоев 0–5 и 5–10 см обязателен.

В ненарушенных вспашкой почвах под сенокосами и пастбищами обычно формируется аккумулятивный вертикальный профиль С орг с максимумом возле поверхности (рис. 5B), приблизительно соответствующий вертикальному распределению биомассы корней.

В почвах залежей по мере смены растительных сукцессий основные изменения содержания углерода и плотности приурочены тоже к поверхностному слою. Они связаны с появлением и развитием дернины. Вертикальный профиль С орг становится аккумулятивным с максимумом возле поверхности (рис. 5C), как в природных почвах с постоянным травянистым покровом.

В почвах лесополос к факторам, характерным для залежей, добавляются поверхностное поступление опада листьев и особое распределение тонких корней древесной растительности, способствующих разрыхлению верхних горизонтов почв.

Таким образом, природные процессы и технологии возделывания сельскохозяйственных культур в совокупности приводят к накоплению или деградации содержания С орг , прежде всего, в поверхностных слоях почвы в пределах глубины 5–10 см. Этим слоям целесообразно уделить особое внимание при мониторинге.

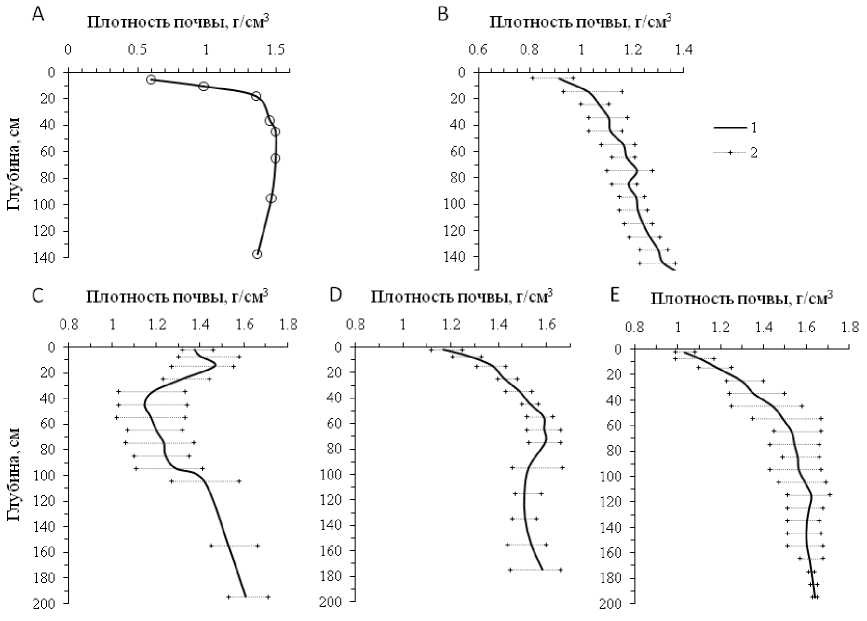

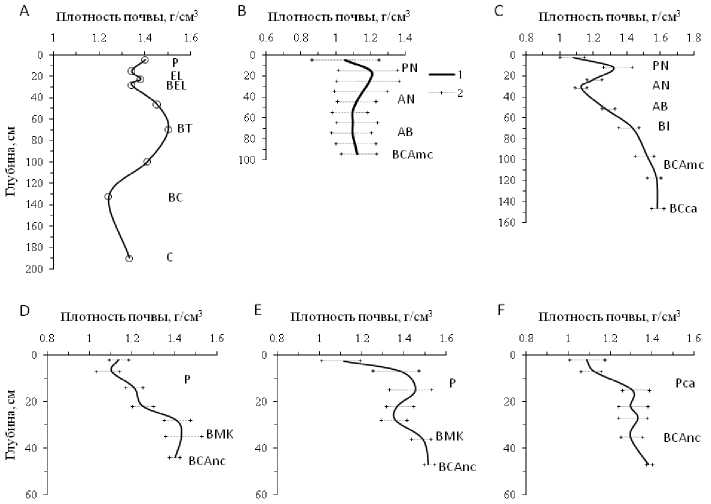

Вертикальное распределение плотности по профилю природных почв. Почвы имеют неравномерный вертикальный профиль распределения плотности. Поверхностные горизонты почв обычно менее плотные по сравнению со средней и нижней частями профиля и почвообразующей породой (рис. 6). Это связано с разрыхляющей деятельностью корневых систем растений, роющей деятельностью мезо- и макрофауны, проявления процессов набухания и усадки в циклах увлажнения и высыхания почвы, увеличивающейся с глубиной механической нагрузкой вышележащих слоев почвы на нижележащие, процессами аккумуляции разных веществ в отдельных горизонтах почвы. В средней части профиля солончаковых солонцов (рис. 6C) разрыхляющим агентом являются кристаллы сульфата натрия (Роде, Польский, 1961). Более высокие значения плотности характерны для текстурного горизонта в дерново-подзолистых почвах (рис. 6А), солонцового горизонта в солонцах (рис. 6C), аккумулятивно-карбонатного горизонта с белоглазкой в светло-каштановых почвах (рис. 6D).

Вертикальное распределение плотности по профилю почв агроэкосистем. Деятельность человека сильно изменяет плотность верхней части почвенного профиля в результате применения разнообразных механических обработок в соответствии с используемыми технологиями возделывания сельскохозяйственных культур и механического давления движителей, выполняющих эти обработки, уборку урожая и вывоз продукции с поля. В итоге вертикальный профиль плотности почвы в поверхностных горизонтах до глубины 30–50 см приобретает специфические особенности в зависимости от свойств исходной почвы, применяемой технологии и предшествующей истории использования почвы.

Технологии обработки почвы, включающие вспашку с оборотом пласта, культивацию и боронование, способствуют формированию трех подгоризонтов по плотности в пределах пахотного слоя: (1) 0–10(12) см, (2) 10(12)–22(25) см, (3) 22(25)–30(35) см (рис. 7). Первый из подгоризонтов по плотности соответствует глубине поверхностных механических обработок (боронование, культивация); второй – нижней половине ежегодно оборачиваемого пласта при основной вспашке; третий – глубокой вспашке под пропашные культуры раз в 5–7 лет в зависимости от типа севооборота. Эти подгоризонты заметно отличаются по плотности: наименее плотный – поверхностный, наиболее плотный второй, реже третий. Варианты, когда третий слой на глубине 25–35 см оказывается наиболее плотным, часто неправильно называют “плужной подошвой”, хотя его происхождение связано с механическим давлением тяжелой техники при ее движении по почве во влажном состоянии и более редким рыхлением в течение ротации севооборота.

Другие технологии выращивания сельскохозяйственных культур на пашне (плоскорезная обработка, минимальная обработка, технология прямого посева или No-Till и др.) создают свой вертикальный профиль плотности в пределах слоя 0–30 см, частично наследующий результаты предыдущего периода использования почвы в пашне с оборотом пласта, отличающийся для разных почв и условий хозяйственной деятельности.

Вертикальный профиль распределения запасов органического углерода в почве является сложным результатом распределения содержания С орг и плотности по глубине. При равномерном распределении содержания С орг в пределах обрабатываемого слоя до 30 см изменение плотности почвы определяет вертикальный профиль распределения запасов органического углерода, отличающийся от равномерного. Аккумулятивный профиль содержания С орг с максимумом возле поверхности почвы, сочетаясь с профилем плотности, имеющим минимум возле поверхности и увеличение плотности с глубиной, создает разные варианты вертикального профиля запасов С орг . В связи с этим целесообразно мониторинг вести по трем переменным: (1) содержанию С орг в отдельных тонких слоях мощностью не более 10 см, оценивая вертикальный профиль содержания С орг ; (2) запасам С орг в разных отдельных тонких слоях; (3) запасам С орг в обобщенных слоях увеличивающейся мощности до глубины 30 см и до нижней границы гумусового слоя.

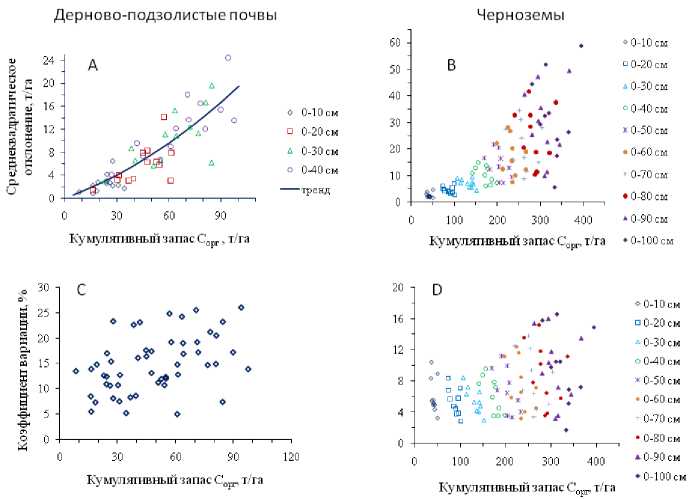

Пространственное варьирование запасов С орг . Увеличение толщины слоя почвы, в котором определяют запас С орг , сопровождается заметным увеличением абсолютного среднеквадратического отклонения величины запаса С орг и соответствующей ему минимальной значимой разности оценок в два срока измерений (рис. 8).

Рис. 6. Вертикальный профиль плотности природных почв (1 – среднее, 2 – пределы): A – дерново-подзолистая суглинистая почва на покровном суглинке, смешанный лес, разрез 2-Н, Кировская обл. (Подзолистые почвы …, 1980, с. 231); B – чернозем типичный тяжелосуглинистый на лёссовидных суглинках, Стрелецкая Степь, Курская обл., целина, среднее из 3 разрезов (Афанасьева, 1966, с. 47–49); C – солонцы каштановые солончаковые среднесуглинистые на хвалынских суглинках, целина, Джаныбекский стационар (Волгоградскя обл.), среднее из 8 разрезов (Роде, Польский, 1961, с. 57–58); D – светло-каштановые среднесуглинистые почвы, целина, Джаныбекский стационар (Волгоградскя обл.), среднее из 4 разрезов (Роде, Польский, 1961, с. 113–115); E – лугово-черноземные среднесуглинистые почвы больших падин, целина, Джаныбекский стационар (Волгоградскя обл.), среднее из 6 разрезов (Роде, Польский, 1961, с. 156).

Fig. 6. Vertical profile of bulk density of natural soils (1 – mean, 2 – limits): A – loamic soddy-podzolic soil (Albic Retisol) developed from cover loams, mixed forest, pit 2-H, Kirov Region (Podzolic soils …, 1980, p. 231); B – loamic typic chernozem (Haplic Chernozem (Loamic, Pachic)) developed from loess-like loams, Streletskaya Steppe, Kursk Region, virgin steppe, mean from 3 pits (Afanas’eva, 1966, p. 47–49); C – loamic solonchakous chestnut solonetz (Salic Solonetz (Loamic, Cutanic, Differentic)), virgin steppe, Dzhanybek experimental station (Volgograd Region), mean from 4 pits (Rode, Polsky, 1961, p. 57–58); D – loamic light-chestnut soils (Haplic Kastanozems (Loamic), virgin steppe, Dzhanybek experimental station (Volgograd Region), mean from 4 pits (Rode, Polsky, 1961, p. 113–115); E – loamic meadow-chernozemic soils (Luvic Kastanozems) of large shallow hollow, virgin steppe, Dzhanybek experimental station (Volgograd Region), mean from 6 pits (Rode, Polsky, 1961, p. 156).

Рис. 7. Вертикальный профиль плотности почв сельскохозяйственных угодий (1 – среднее, 2 – пределы): A – агродерново-подзолистая суглинистая почва на покровном суглинке, пашня, мощность пахотного слоя 21 см, разрез 1-Н, Кировская обл. (Подзолистые почвы …, 1980, с. 231); B – сочетание агрочерноземов мицелярных и глинисто-иллювиальных тяжелосуглинистых на лёссовидных суглинках, пашня, мощность пахотного слоя 30 см,

10 разрезов, Курская обл.; C – агрочернозем глинисто-иллювиальный среднемощный тяжелосуглинистый на лёссовидных суглинках, пашня, мощность пахотного слоя 30 см, Каменная Степь, Воронежская обл.; D , E – агрокаштановые солонцеватые срединно-вскипающие среднесуглинистые почвы на лёссовидных суглинках, пашня, богара, мощность пахотного слоя 30 см, объем выборки 5, опытная станция “Орошаемая”, Волгоградская обл.; F – агрозем аккумулятивно-карбонатный солонцеватый поверхностно-вскипающий среднесуглинистый на лёссовидных суглинках, пашня, богара, мощность пахотного слоя 30 см, объем выборки 5, опытная станция “Орошаемая”, Волгоградская обл. Диагностические горизонты: Р – агрогумусовый; PN – агрочерногумусовый; AN – черногумусовый; AB – переходный гумусовый; EL – элювиальный; BEL – элювиально-иллювиальный; BT – текстурный; BI – глинисто-иллювиальный; BMK – ксерометаморфический; BCAmc и BCAnc – аккумулятивно-карбонатный с карбонатным мицелием (mc) и белоглазкой (nc); BC – переходный к породе; C – почвообразующая порода; малый индекс ca – наличие дисперсных карбонатов - сплошное вскипание от HCl.

Fig. 7. Vertical profile of bulk density of soils in agricultural lands (1 – mean, 2 – limits): A – loamic soddy-podzolic soil (Albic Retisol) developed from cover loams, arable land, pit 1-H, Kirov Region (Podzolic soils …, 1980, p. 231); B – soil cover combination of loamic micelller and clay-illuvial agrochernozems (Haplic and Luvic Chernozems (Aric, Loamic, Pachic)) developed from loess-like loams, arable lands, thickness of plow horizon is 30 cm, 10 pits, Kursk Region; C – loamic clay-illuvial agrochernozem (Luvic Chernozems (Aric, Loamic, Pachic)) developed from loess-like loams, arable land, thickness of plow horizon is 30 cm, Kamennaya Steppe, Voronezh Region; D , E – loamic solonetzic agrochestnut soils (Haplic Kastanozems (Aric, Loamic)) with depth of effervescence in the middle of soil profile, dry arable land, thickness of plow horizon is 30 cm, sample size is 5, Experimental station “Oroshaemaya”, Volgograd Region; F – loamic solonetzic agrozems (Haplic Kastanozems (Aric, Loamic) with effervescence from the surface, dry arable land, thickness of plow horizon is 30 cm, sample size is 5, Experimental station “Oroshaemaya”, Volgograd Region. Diagnostic horizons: P – agrohumus; PN – black agrohumus; AN – black humus horizon (like chernic in WRB); AB – transition humus; EL – eluvial; BEL – eluvio-illuvial (like retic properties in WRB); BT – textural (like luvic horizon with cutans in WRB); BI – clay-illuvial; BMK – xerometamorphic; BCAmc and BCAnc – accumulative-carbonate horizon with carbonate pseudomicelium (mc) and “white-eyes” (nc); BC – transition to parent material; C – parent material; small index – existence of dispersed carbonates – total effervescence by HCl.

Рис. 8. Влияние мощности слоя на среднеквадратическое отклонение ( A , B ) и коэффициент вариации ( C , D ) величины кумулятивного запаса С орг . Почвы: A , C – дерново-подзолистые почвы, Тверская обл.; B , D – черноземы, Курская обл.

Fig. 8. Influence of layer thickness on standard deviation ( A , B ) and variation coefficient ( C , D ) of cumulative C org storage values. Soils: A , C – soddy-podzolic soils (Albic Retisols), Tver Region; B , D – chernozems, Kursk Region.

По этой причине дифференцированный отбор образцов по слоям толщиной 5 или 10 см является приемом, способствующим получению приемлемых величин минимальной значимой разности содержания С орг и запасов С орг в два срока измерений для оценок возможного накопления, или наоборот, деградации содержания С орг .

Задачи мониторинга, которые позволяет решать дифференцированный по глубине отбор образцов .

Задача 1 – получение информации о типе вертикального распределения С орг в пределах поверхностных горизонтов почвы, которые наиболее сильно подвержены влиянию хозяйственной деятельности человека.

По типу вертикального распределения С орг в пределах слоя 0–30 см, полученному в отдельный срок измерения, возможно сделать заключение о его соответствии применяемой технологии сельскохозяйственного использования почвы на земельном участке, а также предположить потенциальное направление изменения содержания С орг при такой технологии.

Многие технологии возделывания сельскохозяйственных культур на пашне предполагают создание однородного пахотного слоя по С орг и питательным элементам. При правильном их применении должно получаться равномерное вертикальное распределение С орг в пределах слоя 0–30 см. Значимое более низкое содержание С орг возле поверхности будет свидетельствовать о потенциальной деградации в будущем. Значимое более высокое содержание С орг возле поверхности – о потенциальном медленном накоплении С орг в пахотном слое.

Для технологий возделывания сельскохозяйственных культур, которые теоретически предполагают накопление органического углерода в почве, более низкое значимое содержание Сорг возле поверхности означает серьезные нарушения технологии, способствующие деградации почвы. Равномерное вертикальное распределение Сорг в пределах слоя 0–30 см может свидетельствовать либо о недостаточной длительности применения технологии, чтобы реализовать ее теоретический потенциал, либо об отсутствии возможности накопления Сорг в почве с помощью такой технологии. Более высокое значимое содержание Сорг в поверхност- ных слоях, по сравнению с нижней частью бывшего пахотного горизонта, позволяет сделать предположение о способности почвы к накоплению Сорг при использовании такой технологии. В последнем случае (при наличии выраженного максимума Сорг возле поверхности) на основе оценки в один срок измерений допустимо делать именно только предположение. Для обоснования реального накопления Сорг и его предела потребуется анализ нескольких сроков измерений (т. е. через 10–15 лет, когда потенциально можно будет получить значимую разницу изменения).

Задача 2 – получение приемлемых величин минимальной значимой разности содержания С орг и запасов С орг в два срока измерений для оценок возможного изменения указанных показателей в ту, или иную сторону. Решение задачи становится возможным при оценке варьирования поверхностных слоев, имеющих толщину от 5 до 10 см. Увеличение толщины слоя почвы, из которого отбирают образец, сопровождается заметным увеличением среднеквадратического отклонения содержания С орг и особенно запасов С орг (рис. 8). В связи с этим при ведении мониторинга в следующий срок наблюдений существует высокая вероятность получить незначимые различия по запасам С орг в слое 0–30 см, который принят в качестве основного показателя (FAO, 2020). Формально это будет соответствовать выводу об отсутствии изменений. На этом фоне получение значимых различий (положительных или отрицательных) по содержанию или запасам С орг в более тонких слоях в пределах слоя 0–30 см позволит принять обоснованное решение о намечающейся тенденции изменения. Такую информацию уже можно будет целенаправленно использовать для анализа причин изменений и проверки моделей.

Задача 3 – получение первых оценок темпов и предела накопления Сорг в почве. Ее решение возможно на основе формирования временных рядов похожих объектов (одна и та же почва, положение в рельефе, почвообразующие породы и др.), заметно отличающихся периодом использования одной и той же технологии. В качестве независимой переменной может быть использовано превышение содержания Сорг в поверхностных слоях по сравнению с нижней частью бывшего пахотного слоя. При таком выборе независимой переменной упрощается обоснование “прочих равных условий”, кроме времени. В этом случае достаточно будет ограничить разнообразие почв на подтиповом или родовом уровнях классификации, почвообразующих пород и элементов рельефа в пределах климатического района.

Рекомендации по дифференцированному отбору образцов почвы по глубине тонкими слоями.

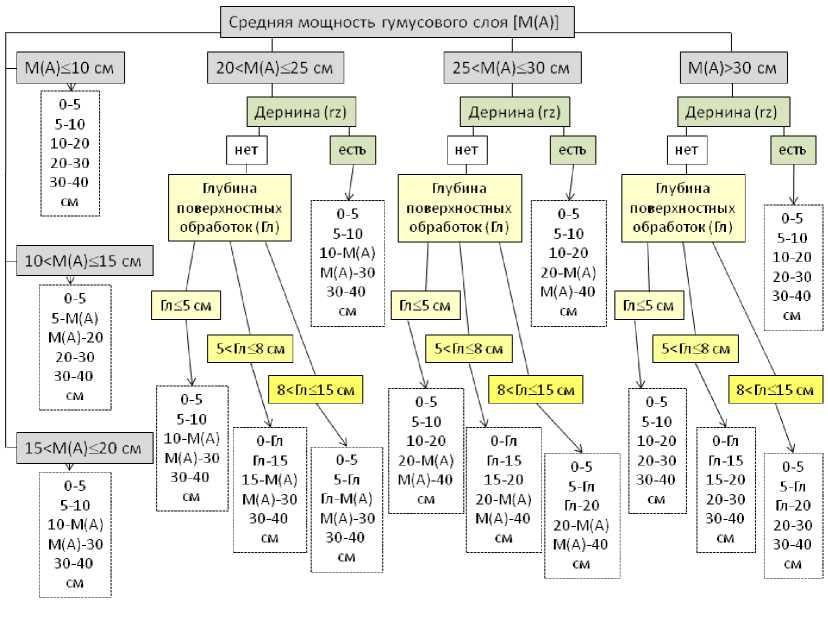

Наиболее распространенной схемой может быть отбор образцов почв по слоям 0–5, 5–10, 10–20, 20–30, 30–40 см. Эта схема немного модифицируется в зависимости от средней мощности гумусового слоя на площадке и глубины поверхностных обработок, создающих ясные границы внутри пахотного слоя по плотности и структурному состоянию (рис. 9).

В почвах с мощностью гумусового горизонта более 40 см рекомендуется отбирать образцы дополнительно по 10 см до нижней границы гумусового слоя и еще один образец ниже этой границы. Эти данные необходимы для ясного представления о полных запасах органического и неорганического углерода в почвах на площадке мониторинга в начальный базовый период опробования (нулевой отсчет по времени) и позже через 30–50 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для ведения мониторинга содержания и запасов С орг в почвах агроэкосистем предложен дифференцированный отбор образцов почв по глубине тонкими слоями. Его целью является получение приемлемых значений минимальной значимой разности содержания и запасов С орг при сравнении двух сроков наблюдений и статистически обоснованного представления о вертикальном распределении С орг в поверхностных слоях почвы в отдельный срок наблюдений.

Целесообразность дифференцированного отбора образцов почв до глубины 40 см для всех почв при ведении мониторинга содержания и запасов органического углерода определяется следующими положениями:

-

1. Содержание и запасы С орг в почвах заметно варьируют в пространстве и имеют сезонную динамику изменения в течение года (рис. 1).

-

2. Воспроизводимость методов определения С орг в почве сопоставима с амплитудой сезонной динамики С орг (рис. 1).

-

3. Величина годового прироста содержания С орг в почве сопоставима или меньше аналитической воспроизводимости используемых методов, заметно меньше амплитуды сезонной динамики и еще меньше по сравнению с пространственной вариабельностью содержания С орг в почве (рис. 1).

-

4. На основе прямых наземных измерений получение значимых изменений содержания и запасов С орг во времени возможно только через 5–15 лет (рис. 2).

-

5. Природные почвы имеют аккумулятивный тип вертикального распределения содержания С орг с максимумом возле поверхности (рис. 3).

-

6. При сельскохозяйственном использовании изменение содержания С орг происходит прежде всего в поверхностных горизонтах (Когут и др., 2021) (рис. 4, 5).

-

7. В природных почвах наименьшая плотность почв характерна для поверхностных горизонтов, влубь по профилю плотность обычно увеличивается (рис. 6).

-

8. В почвах агроэкосистем профиль плотности почвы определяется технологиями использования земель, включающими разные механические обработки почвы и механическое давление движителей на почву (рис. 7).

-

9. Приемлемую наименьшую значимую разность содержания и запасов С орг в почве при сравнении в пространстве и во времени возможно получить при уменьшении толщины анализируемого слоя почвы (рис. 8).

Рис. 9. Схема выбора рекомендуемой глубины дифференцированного отбора образцов почв в пределах слоя 0–40 см для определения содержания углерода и плотности в зависимости от мощности гумусового слоя (М(А)) 1 , наличия дернины (rz) и глубины поверхностных механических обработок почв на сельскохозяйственных угодьях (Гл).

Fig. 9. Selection scheme of recommended depth of differential soil sampling within the layer 0–40 cm for C org and bulk density determination depending on thickness of humus layer (M(A)) 1 , existence of soil sod (rz) and depth of surface mechanical tillage of soils of agricultural lands (Гл).

Выбор конкретной схемы дифференцированного отбора образцов почвы тонкими слоями осуществляют в зависимости от мощности гумусового слоя, наличия дернины и глубины поверхностных механических обработок почв на сельскохозяйственных угодьях (рис. 9).

Дифференцированный отбор образцов почв по глубине тонкими слоями позволяет решать дополнительные задачи мониторинга содержания и запасов С орг в почвах агроэкосистем. Во-первых, по информации о варианте вертикального распределения С орг в пределах поверхностных горизонтов почвы до глубины 30–

40 см, полученной в один срок наблюдений, возможно сделать заключение о соответствии этого распределения применяемой технологии сельскохозяйственного использования почвы на земельном участке и предположить потенциальное направление изменения содержания С орг при такой технологии. Варианты подобных заключений: (1) отсутствие изменения при равномерном вертикальном распределении в пахотном горизонте (рис. 4A); (2) деградация и потеря С орг (рис. 4B); (3) потенциальная способность к накоплению С орг в почве (рис. 4C). Во-вторых, при анализе тонких слоев повышается вероятность получения значимых различий во времени с вытекающими последствиями для принятия управленческих решений. В-третьих, появляется возможность планирования специальных экспериментов по оценке темпов и предела накопления С орг в почвах на основе формирования хронорядов похожих почв, используемых в условиях одной и той же сельскохозяйственной технологии.