Дифференцированный подход к диагностике и лечению аппендикулярного перитонита у детей

Автор: Карпова И.Ю., Стриженок Д.С., Мясников Д.А., Паршиков В.В., Пятова Е.Д., Потемина Т.Е.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 5 т.13, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Частота встречаемости аппендикулярного перитонита (АП) составляет 3-4 % среди всех острых хирургических заболеваний у детей, в структуре острого аппендицита в последние десятилетия колеблется в пределах 10-15 %. Своевременность и информативность диагностики острого живота остаются важными задачами клинической практики. Применение лапароскопии с её возможностью диапевтического подхода позволяет поставить диагноз и устранить причину заболевания.Цель исследования: представить опыт диагностики и лечения аппендикулярного перитонита у детей на примере работы крупного городского стационара.Объект и методы. На базе хирургического отделения детской городской клинической больницы № 1 г. Нижнего Новгорода за период с 2018 по 2022 г. пролечено 126 (11,2 %) пациентов с различными видами АП. Всем детям проводили осмотр с оценкой общего и локального статуса, выполняли лабораторные исследования с помощью унифицированных методик, разработанных для практического здравоохранения. При сложных или сомнительных случаях проводили УЗИ органов брюшной полости (Vivid-7 экспертного класса с использованием высокочастотных датчиков: конвексного (частота до 5 МГц) и линейного (частота до 10 МГц).Результаты. Местные формы АП превалировали - 90 %, из них аппендикулярный абсцесс встречали в 35 % наблюдений. Данные анамнеза, осмотра пациентов, оценки гнойно-воспалительных маркеров в сложных и спорных ситуациях разрешали с помощью УЗИ органов брюшной полости. Инструментальная диагностика позволяла выявить анэхогенное содержимое (выпот), отграниченные участки абсцедирования между петель кишечника, перфорационный дефект стенки аппендикса, формирующийся периаппендикулярный абсцесс. В рамках хирургической коррекции приоритет был отдан лапароскопии (59,5 %) - современному лечебно-диагностическому методу с диапевтическим подходом. Открытые вмешательства применили у 51 (49,5 %) пациента, из них: доступ Шпренгеля выполнили 31 (61%) пациенту, Волковича - Дьяконова использовали в 19 (37%) случаях, срединная лапаротомия проведена 1 ребенку. Анализ результатов бактериологических исследований позволил выделить ведущих патологических возбудителей, относящихся к грамотрицательной или грамположительной флоре. В послеоперационном периоде назначали терапию, соответствующую лечению пациентов с перитонитом. При оценки бактериологического исследования выявлено, что энтеробактерии (87 %), неферментирующие бактерии (72 %) были чувствительны ко всем антибиотикам. Однако наибольшая восприимчивость (73 %) отмечена к цефалоспоринам. Все дети были выписаны в удовлетворительном состоянии домой, средний койко-день составил 12,32 ± 2,4.

Аппендикулярный перитонит, диагностика, микрофлора, хирургическое лечение, дети

Короткий адрес: https://sciup.org/143180885

IDR: 143180885 | УДК: 616.346:616.381-002 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2023.5.CLIN.7

Текст научной статьи Дифференцированный подход к диагностике и лечению аппендикулярного перитонита у детей

Competing interests. The authors declare no competing interests.

Funding. This research received no external funding.

Compliance with ethical principles. The authors confirm that they respect the rights of the people participated in the study, including obtaining informed consent when it is necessary.

Cite as: Karpova I.Yu., Strizhenok D.S., Myasnikov D.A., Parshikov V.V., Pyatova E.D., Potemina T.E. Differential approach to the diagnosis and treatment of appendicular peritonitis in children. Bulletin of the Medical Institute “REAVIZ”. Rehabilitation, Doctor and Health. 2023;13(5):81–87.

Актуальность

Деструктивный аппендицит – одно из самых распространённых хирургических заболеваний в детском возрасте, которое требует неотложного операционного вмешательства. Несвоевременная диагностика патологии, как правило, приводит к прогрессированию гнойно-воспалительного процесса и развитию аппендикулярного перитонита (АП).

Частота встречаемости АП составляет 3–4 % среди всех острых хирургических заболеваний у детей, в структуре острого аппендицита в последние десятилетия колеблется в пределах 10–15 %, однако может значительно варьировать у детей разных возрастных групп [1–3].

Несмотря на усовершенствование техники лечения, количество осложнений аппендикулярного генеза в среднем составляет 5–7 % случаев [2]. Своевременность и информативность диагностики острого живота остаются важными задачами клинической практики. По литературным данным, наиболее доступным и применяемым неинвазивным методом выявления патологии органов брюшной полости является УЗИ [4–6].

Применение лапароскопии с её возможностью диа-певтического подхода позволяет, в большинстве случаев, не только поставить диагноз, но и устранить причину заболевания [2, 7].

Цель исследования – представить опыт диагностики и лечения аппендикулярного перитонита у детей на примере работы крупного городского стационара.

Объекти методы

На базе хирургического отделения детской городской клинической больницы № 1 г. Нижнего Новгорода за период с 2018 по 2022 г. пролечено 126 пациентов с различными видами аппендикулярного перитонита, что в общей структуре заболеваний, сопряжённых с патологией червеобразного отростка, составило 11,2 % (1116 случаев).

В структуре доминировали мальчики, их было 68 (54 %), девочек госпитализировано 58 (46 %). Возраст детей варьировал от 2 до 17 лет (9,42 ± 3,7).

Большинство поступивших в стационар (67 %) доставлены бригадами скорой помощи, самостоятельно обратились в клинику 33 %.

Сроки от начала заболевания были различными – от 6 часов до 5 суток, в среднем давность патологического процесса составила 46,4 ± 5,2 часа.

Всем детям проводили осмотр с оценкой общего и локального статуса, выполняли лабораторные исследования (общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи), проводили оценку маркеров воспаления (лейкоцитов (Le), нейтрофилов, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), креатинина, мочевины, С-реактивного белка (СРБ), прокальцитонина (PCT)) с помощью унифицированных методик, разработанных для практического здравоохранения.

При сложных или сомнительных случаях проводили УЗИ органов брюшной полости (ОБП) стационарным аппаратом Vivid-7 экспертного класса с использованием высокочастотных датчиков: конвексного (частота до 5 МГц) и линейного (частота до 10 МГц).

После установления диагноза «деструктивный аппендицит, перитонит», с учётом тяжести состояния, проводили предоперационную подготовку, которая длилась от 30 мин. до 3 ч 35 мин.

Лапароскопически прооперированы 75 (59,5 %) пациентов, открытые методы хирургического лечения применили у 51 (49,5 %), из них: доступ Шпренгеля выполнили 31 (61 %) ребёнку, Волковича – Дьяконова использовали в 19 (37 %) случаях, срединная лапаротомия проведена 1 пациенту.

Время проведения операций варьировало от 35 мин. до 1,5 часов.

В послеоперационном периоде всем пациентам назначали терапию, соответствующую лечению больных с перитонитом.

Микробиологическое исследование выпота проводили по общепринятой методике, которая включала первичный посев исследуемого материала на твёрдые питательные среды, питательный бульон, как на среду обогащения, тиогликолевую среду для выявления микроаэро-фильных бактерий. Видовую принадлежность определяли с использованием дифференциально диагностических хромогенных сред (Himedia, Индия) и тест-систем для биохимической идентификации (Erba Lachema, Чехия). Чувствительность к антибиотикам исследовали диск-диффуз-ным методом согласно МУК, 2004 г., а в последствии согласно КР «Определение чувствительности к антимикробным препаратам» с использованием среды Мюллер Хинтон (Himedia, Индия), дисков с антибиотиками отечественного и импортного производства, бактерий из международной коллекции АТСС в качестве тест штаммов.

Биохимическую идентификацию неферментирующих бактерий выполняли с помощью тест-системы NEFERM test 24. Для стандартизации выявления чувствительности к антибиотикам использовали DENSILAMETER, что позволило более точно выявлять плотность микробной взвеси. Диск-диффузный метод использовали для определения чувствительности (S) и резистентности (R) к антибиотикам.

Все дети были выписаны в удовлетворительном состоянии домой, средний койко-день составил 12,32 ± 2,4.

Обработку клинико-биохимических данных пациентов производили с помощью статистического пакета Stadiya 8,0, включающего критерии Вилкоксона, Ван дер Вардена и критерия знаков. Критическим уровнем достоверности при проверке статистических гипотез принимали р < 0,001.

Результаты и обсуждения

По данным городского хирургического стационара с 2018 по 2022 г. аппендикулярный перитонит встречается с частотой 25,2 (20 %) случая в год.

С учётом половой принадлежности мальчики имеют преимущество с незначительным перевесом (54 %). В 73 % случаев патологию встречали у детей старшей возрастной группы.

На до- и послеоперационном этапе для рубрифика-ции диагноза в клинике используют интегрированную классификационную схему аппендикулярного перитонита (В.Д. Федорова, 1974; Ю.Ф. Исакова, 1982), в рамках которой АП были распределены по видам: местный (90 %), из которого отграниченную форму в виде аппендикулярного абсцесса встречали в 35 % случаев, диффузный (8 %), разлитой (2 %).

При сборе анамнеза тяжесть состояния подтверждалась высотой температуры тела, которая у 80 (63 %) пациентов достигала уровня 38 °С, 40 °С отметили у 31 (25 %) ребёнка и 37,5 °С диагностировали в 15 (12 %) случаях.

У всех детей основной жалобой являлась боль в животе, которая у 77 (61 %) локализовалась в правой подвздошной области, в нижних отделах и над лоном в 10 (8 %) случаях, распространённую болезненность во всех отделах выявили у 39 (31 %) пациентов. Одно-дву-кратная рвота встречалась у 108 (86 %) обратившихся за помощью, что соответствовало патогенезу заболевания. Однако многократный характер патологического симптома констатировали у 18 (14 %) пациентов, данный факт объяснял наличие выраженной интоксикации организма. В обязательном порядке у детей и их родителей уточняли кратность и характер стула. Данная особенность патологического процесса помогала в проведении дифференциального диагноза с инфекционными заболеваниями, особенно в случае «разжиженного» или «жидкого» стула, который встречался у 43 (34 %) поступивших. Отсутствие стула наблюдали в 26 (21 %) случаях, оформленный ежедневный стул выявлен у 57 (45 %) госпитализированных.

При описании локального статуса проводили оценку ведущих симптомов, свидетельствующих о воспалительном процессе аппендикулярного генеза в брюшной полости: Щеткина – Блюмберга, Филатова, Раздольского, Сит-ковского, Ровзинга, Образцова, наличие признаков раздражения брюшины.

В рамках обследования специалисты не пренебрегали ректальным осмотром, который позволял дифференцировать хирургическую патологию от гинекологических и инфекционных проблем, а также локализовать предполагаемый гнойно-воспалительный процесс.

Стандартные исследование лабораторных данных (общий анализ крови, мочи, биохимические показатели крови) подтверждали воспалительный процесс в организме, с учётом средних значений маркеров воспаления в группе пациентов с перитонитом, к которым относят: лейкоцитоз, уровень нейтрофилов, СОЭ, мочевина, креатинин, СРБ, PCT (табл. 1).

Таблица 1. Лабораторные показатели воспалительного процесса при аппендикулярном перитоните, n = 126

Table 1. Laboratory indicators of the inflammatory process in appendicula r peritonitis, n = 126

|

Формы перитонита |

Показатели |

|||||||

|

Le, х 10 9 л |

нейтрофилы |

СОЭ, мм/час |

СРБ, мг/л |

Мочевина, ммоль/л |

Креатинин, мкмоль/л |

PCT, нг/мл |

||

|

п/я |

с/я |

|||||||

|

Деструктивный аппендицит, местный перитонит (n = 113) |

15,95 ± 2,3* |

21,69 ± 1,9 |

62,84 ± 1,7 |

14,5 ± 3,8* |

141,75 ± 4,2 |

7,35 ± 1,44* |

106,43 ± 1,64* |

< 2 |

|

Деструктивный аппендицит, распространённый перитонит (n = 13) |

17,33 ± 1,8* |

41,63 ± 1,6 |

53,83 ± 1,3 |

31,12 ± 1,4* |

165,32 ± 3,5 |

11,23 ± 0,75 |

113,51 ± 1,28 |

> 2 |

Примечание: * - достоверность различий между группами р < 0,001.

Однако необходимо отметить, что представленные показатели не являются специфичными для осложнённых форм аппендицита.

В сложных спорных случаях выполняли ультразвуковые обследования ОБП, с помощью которых выявляли:

анэхогенное экстраорганное содержимое между поджатых петель кишечника, перфорационный дефект стенки аппендикса с анэхогенным содержимым, формирующиеся участки абсцедирования с эхогенным ячеистым содержимым, гиперэхогенную ткань сальника и периаппендику-лярный формирующийся абсцесс (рис. 1–5).

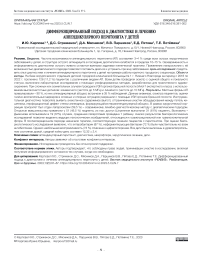

Рисунок 1. Локальное анэхогенное экстраорганное содержимое между поджатых петель кишечника в правом латеральном канале в умеренном количестве (указан стрелкой)

Figure 1. Local anechogenic extraorganic contents between the compressed bowel loops in the right lateral canal in moderate amount (indicated by arrow)

А В

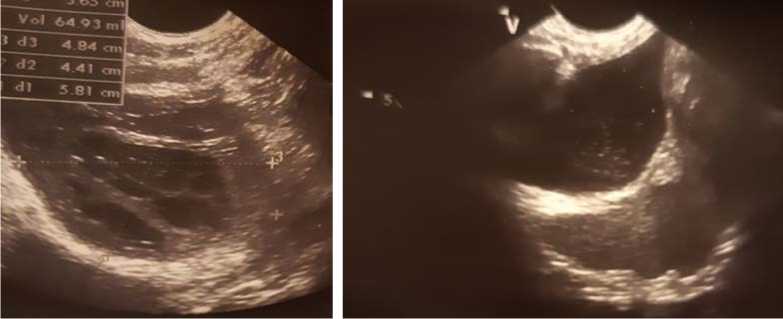

Рисунок 2. А. Крупный абсцесс с ячеистой структурой в правой подвздошной области. В. Значительное количество эхогенного выпота с осадком в малом тазу

Figure 2. A. Large abscess with cellular structure in the right ileum. В. Significant amount of echogenic effusion with sediment in the pelvis.

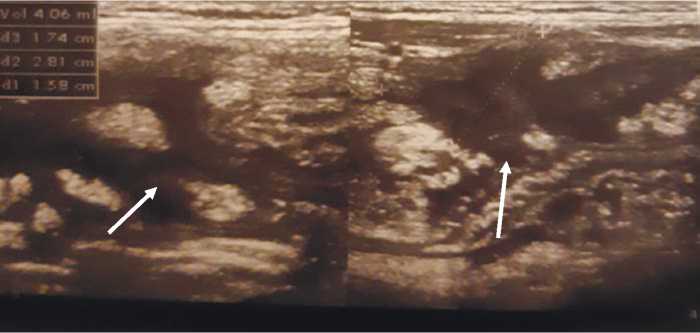

Рисунок 3. Межпетлевое анэхогенное содержимое с густым осадком в правой подвздошной области, петли кишечника поджаты (указано стрелками)

Figure 3. Interloop anechogenic content with dense sediment in the right ileum, bowel loops are compressed (indicated by arrows)

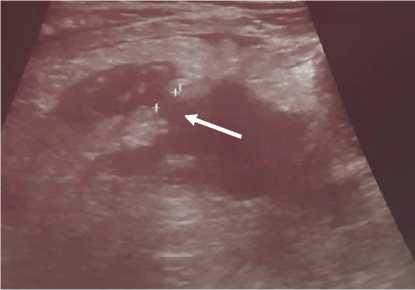

Рисунок 4. Перфорационный дефект стенки аппендикса с анэхогенным содержимым (указан стрелкой), вокруг гиперэхогенные ткани сальника при гангренозно-перфоративном аппендиците с местным перитонитом

Figure 4. Perforation defect of the appendix wall with anechogenic content (indicated by arrow), surrounding hyperechogenic omental tissue in gangrenous-perforative appendicitis with local peritonitis

Рисунок 5. Аппендикс со слоистыми стенками (1), окружённый гиперэхогенным сальником и периаппендикулярным формирующимся абсцессом в виде гипоанэхогенной округлой зоны с нечеткими контурами (2)

Figure 5. Appendix with laminated walls (1), surrounded by hy-perechogenic omentum and periappendicular abscess formation in the form of hypoanechogenic round area with indistinct contours (2)

Предоперационная подготовка включала в себя инфузионную, дезинтоксикационную и антибактериальную терапии. В качестве стартового антибактериального препарата в 75 % случаев выбирали представителей цефалоспоринового ряда. В 13 % наблюдений применяли антибиотики пенициллинового ряда (амоксицилли), аминогли-казиды (амикацим) назначали в 12 % случаев.

В рамках хирургического лечения аппендикулярного перитонита, за последние годы приоритет отдан малоинвазивному методу коррекции. С помощью лапароскопии пролечено 75 (59,5 %) пациентов, лапаротомии (доступ Шпренгеля, Волковича – Дьяконова, срединная лапаротомия) были применены в 51 (40,5 %) случае (рис. 6).

Преимущества лапароскопии неоспоримы, так как данный метод малотравматичный, представляет панораму брюшной полости, позволяет полноценно эвакуировать патологический выпот и провести санацию. Даёт возможность не только диагностировать заболевание, но и выполнить его хирургическую коррекцию.

Рисунок 6. Виды хирургических методов (доступов), применяемых для лечения аппендикулярного перитонита у детей

Figure 6. Types of surgical methods (accesses) used for the treatment of appendicular peritonitis in children

Конверсия на открытую лапаротомию выполнили в четырёхслучаях. Причиной послужили техническиесложности.

Интраоперационно было отмечено, что деструктивно изменённый червеобразный отросток (ЧО) в 28 (22 %) случаях занимал ретроцекальное положение, что не могло не усложнить диагностику патологического процесса. Также констатировали нисходящее (19 %), тазовое (16 %), медиальное (17 %), латеральное (4 %), ретроперитонеальное (16 %) и подпечёночное (6 %) расположение аппендикса.

У 6 (4,7 %) пациентов ЧО распался на части, а в 11 (8,7 %) случаях произошла его самоампутация. Перфорационные отверстия на аппендиксе в 50 % случаев локализовались в средней трети, на его верхушке – в 28 % и у основания – в 22 % наблюдений. Как правило, перфорации были интимно прикрыты прядью большого сальника, что являлось защитой для истечения гнойно-калового содержимого отростка. Большой сальник был вовлечён в воспалительный процесс у 44 (55,5 %) пациентов, макроскопические изменения в последнем потребовали выполнить резекцию в пределах здоровых тканей с последующим гистологическим исследованием.

С учётом технических сложностей ретроградные аппендэктомии выполнили у 9 (7 %) пациентов.

Сформированный периаппендикулярный абсцесс диагностировали на 44 (35 %) операциях.

Безусловно, имел значение характер выпота: гнойный встречался в 73 (58 %) случаях, гнойно-каловый – в 11 (9 %), мутный – у 42 (33 %) оперированных.

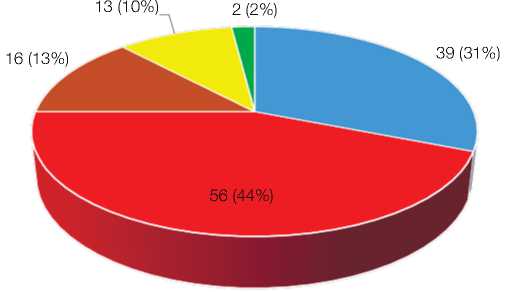

Преимущественная локализация гнойно-воспалительного содержимого отмечена в малом тазу (44 %) и в правом латеральном канале (31 %) (рис. 7).

После выполнения аппендэктомии проводили эвакуацию патологического содержимого с последующим бактериологическим исследованием. С учётом анализа бактериальных посевов, промывания осуществляли раствором метрогила (58 %), антибактериальных препаратов цефалоспоринового ряда (9 %), аминокапроновой кислоты (33 %).

Правый боковой канал

Малый таз

Подпеченочное пространство Правая подвздошная область Повсеместно

Рисунок 7. Локализация выпота в брюшной полости

Figure 7. Localization of effusion in the abdominal cavity

Дренирование при лапароскопии через одно из отверстий рабочих троакаров выполняли 20 % пациентов, в случае лапаротомий постановку полихлорвиниловой трубки использовали в 4 % случаев, резиновый выпускник в полость операционной раны устанавливали на 7 (5,5 %) вмешательствах.

Распространённый гнойный процесс с сомнительными участками в стенке подвздошной кишки и пряди большого сальника потребовали наложения лапаросто-мии у 1 ребенка.

Необходимость в релапаротомия была у 4 детей, причиной чего явился продолжающейся послеоперационный перитонит.

Результаты морфологических исследований ЧО соответствовали клиническим диагнозам. У 1 пациента помимо выявления гангренозной формы аппендицита была диагностирована высокодифференцированная нейроэндокринная опухоль (НЭО) ЧО. По литературным данным этот вид новообразований встречается в 0,3–0,9 % случаев аппендэктомий и составляет 4,7 % от всех НЭО желудочно-кишечного тракта.

Анализ результатов бактериологических исследований позволил выделить ведущих патологических возбудителей, относящихся к грамотрицательной или грамполо-жительной флоре.

Выделенные культуры были тестированы на чувствительность к наиболее часто употребляемым в педиатрической практике антибиотикам – цефалоспоринам, защищённым беталактамным антибиотикам, аминогликозидам. Анализ показал, что 87 % энтеробактерий, 72 % неферментирующих бактерий были чувствительны ко всем антибиотикам. Не было выделено ни одного штамма с абсолютной резистентностью. У нескольких культур имелась устойчивость к одной из групп препаратов. По результатам микробиологического тестирования наиболее эффективными являлись цефалоспорины, так как к ним были восприимчивы 163 (73 %) культуры из 223 выделенных. В 23 % случаев отмечали чувствительность к аминогликозидам.

Так как полирезистентность к антибиотикам является косвенным признаком нозокомиального происхождения микроорганизмов, то можно предположить, что во всех случаях отсутствовало внутрибольничное инфицирование пациентов.

Обращает на себя внимание, что в 40 % посевов флора не была обнаружена. Причиной этому, по мнению специалистов, являются наличие анаэробной флоры, предоперационное назначение антибиотиков, погрешности при хранении и транспортировки бактериологического материала.

При повторных заборах выпота из брюшной полости (дренажные трубки, релапаротомии) у 29 (23 %) отмечали изменение патогенной флоры на Enterobacter, что требовало замены антибактериальных препаратов. Данный факт говорит об изначальной устойчивости штаммов микроорганизмов (E.coli, Ps. аeruginosa) к назначенной стартовой терапии.

Таким образом, аппендикулярный перитонит у детей диагностируют в 20 % случаев в год, в структуре доминировали мальчики (54 %), в 73 % случаев патологию выявили у заболевших старше трёх лет. Местные формы АП превалировали (90 %), из них отграниченную в виде аппендикулярного абсцесса встречали в 35 % наблюдений. Данные анамнеза, осмотра пациентов, оценки гнойно-воспалительных маркеров в сложных и спорных ситуациях разрешали УЗИ органов брюшной полости. Инструментальная диагностика позволяла выявить анэхогенное содержимое (выпот), отграниченные участки абсцедирования между петель кишечника, перфорационный дефект стенки аппендикса, формирующийся периаппендикулярный абсцесс.

В рамках хирургической коррекции приоритет был отдан лапароскопии (59,5 %) – современному лечебно-диагностическому методу с диапевтическим подходом.

При оценки бактериологического исследования выявлено, что энтеробактерии (87 %), неферментирующие (72 %), были чувствительны ко всем антибиотикам. Однако наибольшая восприимчивость (73 %) отмечена к цефалоспоринам.

Список литературы Дифференцированный подход к диагностике и лечению аппендикулярного перитонита у детей

- Подкаменев В.В. Неотложная абдоминальная хирургия детского возраста: учебное пособие. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018:208.

- Карасева О.В., Уткина К.Е., Горелик А.Л., Тимофеева А.В., Голиков Д.Е., Иванова Т.Ф., Рошаль Л.М. Аппендикулярный перитонит у детей: эффективная хирургическая тактика и интенсивная терапия. Детская хирургия. 2020;24(2):62-70. EDN: ENQVKC

- Almaramhy H.H. Acute appendicitis in young children less than 5 years: review article. Ital J Pediatr. 2017;43:15. DOI: 10.1186/s13052-017-0335-2 EDN: TDLFTV

- Korovin S.A., Sokolov Yu.Yu. Laparoscopy in the treatment of children with acute appendicitis and peritonitis. Rossiyskiy meditsinskiy zhurnal. 2011;22:1396.

- Слепцов А.А. и др. К лечению аппендикулярного перитонита у детей. Детская хирургия. 2017;16:316-320. EDN: XHXPDI

- Randen A., Laméris W., Es H.W., Heesewijk H.P., Ramshorst B., Ten Hove W. et al. OPTIMA Study Group: A comparison of the accuracy of ultrasound and computed tomography in common diagnoses causing acute abdominal pain. Eur Radiol. 2011;21:1535-1545. EDN: WWQKFT

- Морозов Д.А., Горемыкин И.В., Городков С.Ю., Дьяконова Е.Ю., Карпов С.А., Масевкин В.Г. и др. Результаты лапароскопического лечения аппендикулярных перитонитов у детей. Детская хирургия. 2014;6:10-13. EDN: TBUNJH