Дифференцированный подход к лечению детей с первичным ночным энурезом

Автор: Нестеренко Оксана Валериевна, Горемыкин Владимир Ильич, Королева Ирина Викторовна, Елизарова Светлана Юрьевна, Сидорович Оксана Витальевна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Педиатрия

Статья в выпуске: 3 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель: разработка алгоритма дифференцированной терапии детей с ПНЭ. Материал. Обследованы 234 ребенка в возрасте 5-15 лет. Проанализированы результаты лечения ПНЭ по традиционной схеме и с использованием алгоритма дифференцированной терапии. Результаты. Лучший клинический результат (выздоровление у 73,1% и улучшение у 19,4%) получили у детей, которым проводили комплекс рекомендуемых мероприятий: психологическое консультирование, рациональную и семейную психотерапию, медикаментозную коррекцию, физиотерапию и лечебную гимнастику, мочевой будильник, причем этот комплекс применялся дифференцировано, т.е. в зависимости от выявленных нарушений. Заключение. Индивидуальную лечебную программу с обязательным включением alarm-контроля ребенку с ПНЭ следует подбирать после выполнения рекомендуемого комплекса диагностических мероприятий

Alarm-контроль, первичный энурез

Короткий адрес: https://sciup.org/14917381

IDR: 14917381

Текст научной статьи Дифференцированный подход к лечению детей с первичным ночным энурезом

Адрес: 410600, г. Саратов, ул. Мичурина, 122 А, кв. 79.

Тел.: 89179843613, (8452) 22-40-66.

ния, психологические факторы. В настоящее время недостаточно развита система социально-психологической реабилитации детей, страдающих ночным недержанием мочи, хотя имеются многочисленные исследования, указывающие на наличие признаков невроза у таких детей, которые могут сохраняться даже после выздоровления [5, 6]. Мало применяется в нашей стране метод alarm-контроля, основанный на выработке условного рефлекса и не имеющий ни противопоказаний, ни побочных действий.

Высокая частота встречаемости ПНЭ у детей, отсутствие единого подхода к диагностике, низкая эффективность традиционных методов лечения данной патологии, высокая стоимость медикаментозного лечения, частые рецидивы, рассогласованность действий педиатров, невропатологов, урологов, психологов повышают актуальность поиска новых подходов к диагностике, лечению и реабилитации детей с ПНЭ.

Цель исследования: разработка алгоритма дифференцированной терапии детей с ПНЭ, адаптированного к общепедиатрическим лечебно-профилактическим учреждениям.

Методы. В ходе работы были обследованы 234 ребенка в возрасте 5–15 лет, из них с ПНЭ 198 детей и 36 здоровых детей аналогичных возрастных групп, составивших контрольную группу.

Верификация диагноза проводилась в соответствии с Международной классификацией болезней, травм и причин смерти 10-го пересмотра (МКБ-10.)

Терапия детей исследуемой группы основывалась на индивидуальном подходе с учетом нарушений, выявленных на различных иерархических уровнях контроля акта мочеиспускания: уродинамики, центральной и вегетативной регуляции, психологическом. Катамнестическое наблюдение за больными детьми продолжалось в течение трех лет.

Статистическая обработка результатов наблюдений проводилась с помощью пакета программ Statis-tica 6.0 (фирма StatSoft, USA), а также электронных таблиц Excel (фирма Microsoft, USA) на компьютере Pentium II. Для обработки полученных данных применяли параметрические и непараметрические статистические методы. Выявленные закономерности и связи изучаемых параметров между группами и признаками были значимыми при вероятности безошибочного прогноза Р=95% и более (р<0,05.)

Результаты. Одной из основных задач, поставленных нами, являлась разработка лечебной программы, позволяющей дифференцированно подходить к коррекции выявленных психологических, вегетативных и уродинамических изменений у детей с ПНЭ. В ходе исследования предложена и апробирована терапевтическая программа, включающая в себя разработку индивидуальной схемы коррекции выявленных нарушений.

Терапия детей исследуемой группы основывалась на индивидуальном подходе с учетом нарушений, выявленных на различных иерархических уровнях регуляции акта мочеиспускания: уродинамики, центральной и вегетативной регуляции, психологическом. Показания к включению тех или иных средств и методов лечения, т.е. формирование индивидуальных алгоритмов терапии, представлены в таблице.

Как следует из представленных в таблице данных, нами использован практически весь набор методов терапии, рекомендованных в стандарте лечения первичного ночного энуреза, разработанном Н. А. Коровиной в 2002 г. Предложенный нами алгоритм дополняет стандарт в двух принципиальных позициях:

-

1) включен новый метод — alarm-контроль, который показан всем детям с ПНЭ с учетом того, что условно-рефлекторный механизм имеет место при патогенезе любых форм ПНЭ. Нами был усовер-

- Алгоритм дифференцированной терапии ПНЭ у детей

|

Характер выявленных нарушений |

Критерии нарушения |

Вид терапии |

|

1. Независимо от выявленных нарушений |

Alarm-контроль Физиолечение: атропин-амплипульс курсом 10 процедур, сила тока подбирается инвидуально; атропин-электро-форез; синусоидально-модулирован-ные токи в импульсном режиме N10; парафиноозокеритовые аппликации N10 2-3 курса с перерывом 10 дней. Медикаментозная терапия: дриптан по 5 мг 2-3 раза в сутки 1-3 мес. Лечебная физкультура: курс для укрепления мышц тазовой диафрагмы; курс гимнастики по Кегелю – 1 мес. |

|

|

2. Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря: – гиперрефлекторный тип |

Уменьшение физиологического объема мочевого пузыря более чем на 10% от возрастной нормы; увеличение кол-ва мочеиспусканий на 1/3 и более от возрастной нормы; стремительный тип УФМ кривой |

|

|

– гипорефлекторный тип |

Увеличение физиологического объема мочевого пузыря более чем на 10-20% от возрастной нормы; число мочеиспусканий в сутки 4 и менее при увеличенном их объеме; снижение средней и пиковой скорости на УФМ |

Режим принудительных мочеиспусканий. Физиотерапия: синусоидально-модули-рованные токи в импульсном режиме; прозерин-амплипульс N10 в индивидуальном режиме; прозерин-электро-форез N 10-12, сила тока подбирается индивидуально. Медикаментозная терапия: пикамилон из расчета 1,5-3 мг/кг/сут в 2 приема в течение 1,5 мес, адаптогены: настойка элеутерококка, аралии китайского лимонника по 5-10 капель 2-3 раза в сутки в течение 2 мес. |

|

– детрузорно-сфинктерная диссинергия |

Наличие 2 и более пиков на УФМ кривой |

Физиолечение: синусоидально-модули-рованные токи в импульсном режиме N 10-15; парафиноозокеритовые аппликации на область мочевого пузыря N 20-30. Медикаментозная терапия: дриптан 5 мг 2-3 раза в сутки 1-3 мес; пантогам 20-50 мг/кг/сут в 3 приема 2-3 мес. |

|

3. ММД |

По тесту Тулуз-Пьерона точность выполнения (К) ниже возрастной нормы на 20%; сочетание снижения скорости выполнения (V) и точности на 10% каждого показателя. |

Медикаментозная терапия ноотропными препаратами: пикамилон 1,5-3 мг/ кг/сут в 2 приема 1,5-2 мес; фенибут по 50-150 мг 2-3 раза в сутки 1-2 мес; пантогам 20-50 мг/кг/сут в 3 приема 2-3 мес. |

Окончание табл. 1

|

Характер выявленных нарушений |

Критерии нарушения |

Вид терапии |

|

4. Психологические нарушения: – тревога – агрессия – защита |

При балльной оценке проективных тестов:

|

Рациональная и семейная психотерапия (кол-во сеансов подбирается индивидуально). Лечебно-охранительный режим. Лечебная физкультура с использованием общеукрепляющего комплекса 1 мес. Медикаментозная терапия: санасон 80160 мг на ночь 3 нед, персен ½-1 табл. на ночь 3 нед, новопассит по 3-5 мл 2-3 раза в день 2-4 нед. |

|

5. Нарушение семейных взаимоотношений и типов семейного воспитания |

Выявление патологических типов семейного воспитания: - гиперопека;

|

Рациональная и семейная психотерапия. Музыкотерапия. Сказкотерапия. Арттерапия. |

|

6. Вегетативные дисфункции |

Сочетание исходного ваготонического тонуса с гиперсимпатикотонической реактивностью. |

Физиолечение: гальванизация воротниковой зоны (доза воздействия подбирается индивидуально) N10-12; дарсонвализация волосистой части головы N 10-12. Медикаментозная терапия: глицин по 0,05-0,1 2-3 раза в день 1,5-2 мес; лимонтар по 0,125-0,25 2 раза в день 2-4 нед. |

шенствован и внедрен аппарат для условно-рефлекторной терапии ночного энуреза (р/п № 2556, бриз СГМУ 2004 г.);

-

2) подбор методов лечения для каждого больного осуществлялся индивидуально с учетом выявленных в ходе обследования нарушений ряда значимых параметров уродинамики нижних мочевых путей, центральной и вегетативной регуляции, нарушений семейного воспитания, психологических личностных расстройств [7].

Физиотерапевтическое лечение подбиралось каждому ребенку индивидуально в зависимости от диагностированной дисфункции нижних мочевых путей и типа вегетативной дистонии. Назначение М-холинолитиков (дриптан, спазмекс) проводилось только детям с выявленным гиперрефлекторным и/или неадаптированным мочевым пузырем. Мы полагаем, что лечение ноотропными препаратами показано далеко не всем детям с ПНЭ. В качестве одного из компонентов комплексной программы лечения ноотропные препараты целесообразно назначать детям с объективно выраженной ММД. Коррекция психовегетативных нарушений у детей проводилась в форме рациональной и семейной психотерапии и носила сугубо индивидуальный характер. Преимуществом используемых нами методов психологической диагностики и коррекции является простота и доступность их использования в общепедиатрической практике.

При формировании первой контрольной группы мы выбрали тех детей, которые получали терапию в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений с использованием не более трех из представленных в стандарте методов лечения. С этой контрольной группой можно было сравнивать только конечную эффективность лечения — излечение от энуреза. Вторая контрольная группа была составлена из узкой категории детей, лечение которым удалось приблизить к объему терапии, рекомендованному в стандарте. Нами проанализирована эффективность лечения на основании оценки функции нижних мочевых путей, вегетативной нервной системы, центральной нервной системы, психологического статуса детей и внутрисемейных взаимоотношений. Данный анализ проводился при сравнении исследуемой группы со второй контрольной группой. Состояние резервуарной функции мочевого пузыря улучшилось в обеих группах. Количество детей с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря сократилось в среднем в 1,5 раза. Количество детей с дезадаптацией детрузора сократилось более чем в 2 раза как в исследуемой, так и в контрольной группе. В исследуемой группе мы оценивали также динамику показателей урофлоуметрии, кардиоинтервалографии, теста Тулуз — Пьерона, психологического статуса у детей до и после дифференцированной терапии согласно предложенному алгоритму. Получен хороший эффект лечения детрузорно-сфинктерной диссинергии. Так, при легкой степени тяжести количество прерывистых кривых уменьшилось на 1/4, при тяжелой — в 1,3 раза. Количество кривых с множественными пиками сократилось в 2,5 раза среди детей с легким течением, в 1,4 раза при среднетяжелом и тяжелом течении.

После лечения отмечена отчетливая положительная динамика параметров теста Тулуз — Пьерона, проявляющаяся в достоверном увеличении скорости выполнения задания у детей с легким течением энуреза (р<0,05). Среднее количество ошибок уменьшилось у детей с легким (р<0,05) и тяжелым (р<0,01) течением ПНЭ. Соответственно возросла и точность выполнения теста у этих двух групп детей. При среднетяжелом течении также отмечено улучшение всех показателей, однако не достигающее степени статистической достоверности (р>0,05).

Мы производили оценку вегетативного тонуса детей после проведенного лечения. Количество детей с исходной эйтонией увеличилось с 39 до 43% при легком течении, с 29 до 39% при среднетяжелом. Во всех группах количество детей с исходной ваготони-ей сократилось в 1,3 раза.

В результате проведенной рациональной и семейной психотерапии качество внутрисемейных взаимоотношений значительно улучшилось. Положительные результаты отмечены у детей вне зависимости от тяжести и длительности течения, что свидетельствует об эффективности проведения психокоррекции у детей с любым течением ПНЭ. Так, количество семей с воспитанием по типу гиперпротекции уменьшилось в 1,5 раза. В большей степени эти изменения коснулись семей детей с легким и средним течением энуреза. Количество семей, воспитание в которых характеризовалось эмоциональным отвержением, сократилось почти в 2 раза у детей со среднетяжелым течением. Среди семей детей с тяжелым течением ПНЭ эмоциональное отвержение встречалось в 32% до лечения, а после проведенной рациональной и семейной психотерапии снизилось до 22%. Нарушение внутрисемейных взаимоотношений по типу гипоопеки встречалось в 25% семей, где жили дети с тяжелым течением ПНЭ. После лечения гипоопека отмечена лишь в 14% этих семей. Полученные данные согласуются со сведениями о большем успехе лечения энуреза в благоприятной семейной атмосфере, доказанные в работах многочисленных исследователей [4–6], что диктует необходимость проведения психотерапии у детей с ПНЭ. После проведения психокоррекционных мероприятий по ряду параметров улучшился психологический статус детей с ПНЭ. Отмечено достоверное снижение тревожности у детей с легким и среднетяжелым течением. Уменьшилась агрессия у детей с легким течением ПНЭ (р<0,05). Аналогичные изменения произошли в группе детей со среднетяжелым течением ПНЭ. После проведенного лечения в исследуемой группе отмечено снижение уровня защиты. Указанные изменения произошли только в группах с легким и среднетяжелым течением. У детей с тяжелым течением энуреза возросла самооценка.

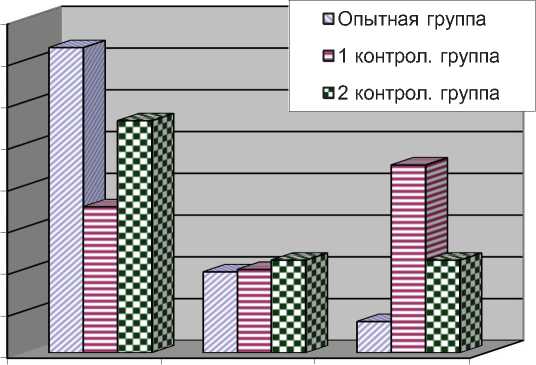

Оценка результатов лечебной программы производилась через 2 мес. и через 6 мес. Катамнести-ческое наблюдение за детьми длилось 1,5–3 года. За основу мы приняли способ оценки результатов, широко применяемый в последние годы в литературе [7, 8]. Согласно этому способу результаты оценивались как хорошие (выздоровление или значительное улучшение), удовлетворительное (улучшение) и неудовлетворительные (без эффекта). Эффективность лечения всех представленных больных оценивали по степени восстановления нарушенной функции мочеиспускания. При этом выделялись ближайшие и отдаленные результаты. Мы оценивали клиническую эффективность применения предложенного нами алгоритма лечения на исходы ПНЭ в сравнении с двумя контрольными группами (рисунок). Лучший клинический результат (выздоровление у 73,1% и улучшение у 19,4%) мы получили у детей, которым проводили комплекс рекомендуемых мероприятий: психологическое консультирование, рациональную и семейную психотерапию, медикаментозную коррекцию, физиотерапию и лечебную гимнастику, мочевой будильник, причем этот комплекс применялся нами дифференцированно, т.е. в зависимости от выявленных нарушений. Лечение этих детей осуществлялось в соответствии с разработанным нами алгоритмом.

При катамнестическом наблюдении рецидив заболевания отмечен у трех детей. При этом у одного ребенка на фоне тяжелого психоэмоционального стресса, у одного после эпизода фебрильной лихорадки на фоне вирусного заболевания и еще у одного ребенка на фоне приема мочегонной фитотерапии в связи с обострением дисметаболического пиелонефрита. После повторного кратковременно- го использования звукового сигнализатора симптомы были купированы. Отрицательного эффекта ни у одного из детей не было зафиксировано. Кроме того, все дети, получавшие психокоррекционную программу, отмечали повышение настроения, мобилизацию жизненных сил, в ряде случаев дети и родители указывали на улучшение внутрисемейных взаимоотношений.

Несколько ниже оказалась эффективность лечения у детей, терапия которых была максимально приближенной к стандарту, однако без учета индивидуальных особенностей каждого ребенка. Так, выздоровление отмечено у 55,6% детей, улучшение у 22,2%. Самые низкие результаты лечения обнаружились в амбулаторно-поликлинических условиях с использованием не более трех методов из рекомендуемых (выздоровление у 35% детей, улучшение у 20% и отсутствие эффекта у 45%).

Обсуждение. После лечения, сочетающего в себе стандартные рекомендации с рациональной и семейной психотерапией и использованием звукового сигнализатора, получена следующая картина. Во всех группах независимо от степени тяжести ПНЭ количество детей с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря сократилось в 1,5 раза. Наиболее отчетливый положительный эффект получен у детей с нарушением адаптации детрузора при легкой степени тяжести ПНЭ. Количество детей с нормотонией увеличилось в 1,4 раза. Во всех группах число детей с исходным ваготоническим тонусом сократилось в 1,3 раза. После проведения рациональной и семейной психотерапии улучшилось качество семейных взаимоотношений, в 1,5–2 раза уменьшилось количество семей с патологическими типами внутрисемейных взаимоотношений. Также под влиянием психокоррекции по многим параметрам улучшился психологический статус детей с ПНЭ. Уменьшились тревожность, агрессия и защита у детей с легкой и средней степенью тяжести энуреза. Полученные результаты подтверждают мнение исследователей [5] о том, что энурез может являться симптомом эмоционального неблагополучия и сам способен вызывать проблемы в микросоциальном окружении. У детей с легким и тяжелым течением улучшились показатели теста Тулуз — Пьерона. У детей увеличилась скорость выполнения задания, уменьшилось количество ошибок, соответственно возросла точность выполнения теста. Лучший клинический результат (выздоровление у 73,1 % и улучшение у 19,4%) мы получили у детей, которым проводили комплекс рекомендуемых мероприятий: психологическое консультирование, рациональную и семейную психотерапию, медикаментозную коррекцию, физиотерапию и лечебную гимнастику, мочевой будильник, причем этот комплекс применялся нами дифференцированно, т.е. в зависимости от выявленных нарушений. Лечение этим детям осуществлялось в соответствии с разработанным нами алгоритмом. На успешное использование условно-рефлекторной терапии указывают и другие авторы [7, 8]. Несколько ниже была эффективность лечения у тех детей, терапия которых была максимально приближенной к стандарту, однако без учета индивидуальных особенностей каждого ребенка. Самыми низкими были результаты лечения детей в амбулаторно-поликлинических условиях с использованием не более трех методов из рекомендуемых.

Выздоровл. Улучшение Отс. эф.

Результаты лечения детей с ПНЭ в зависимости от используемой программы П р и м еч а н и е : * — статистически значимое отличие (р<0,01) по сравнению с 1 контрольной группой по результатам «выздоровление» и «отсутствие эффекта» и (р<0,05) по сравнению со 2 контрольной группой по тем же результатам

Заключение. Индивидуальную лечебную программу с обязательным включением alarm-control ребенку с ПНЭ следует подбирать после выполнения рекомендуемого комплекса диагностических мероприятий и в зависимости от выявленных нарушений составлять алгоритм лечения. Основной задачей при этом является обеспечение комплексного лечения энуреза с учетом характерных для каждого больного особенностей уродинамики нижних мочевых путей, состояния центральной нервной системы, вегетативного и психологического статуса, нарушений семейных взаимоотношений. Важно учитывать, что медикаментозные препараты (М-холиноблокаторы, ноотропы) должны назначаться строго по показаниям. Такой же тактики необходимо придерживаться в отношении физиотерапевтического лечения. Нет необходимости назначать эти элементы лечебной программы всем детям с ПНЭ, так как это не является методом лечения энуреза, но методом коррекции уродинамических и неврологических нарушений. Вне зависимости от выявленных функциональных нарушений уродинамики, минимальных мозговых дисфункций, психологического неблагополучия всем детям мы рекомендуем назначать терапию методом alarm-контроля, поскольку рефлекторный механизм лежит в основе всех этиопатогенетических вариантов ночного энуреза.

Список литературы Дифференцированный подход к лечению детей с первичным ночным энурезом

- Коровина Н.А., Гаврюшова А. П., Захарова И.Н. Протокол диагностики и лечения энуреза у детей. М., 2000. 24 с.

- Sillen U. Treatment system nocturnal enuresis//Pediatr. Nephrol. 1999. Vol. 13. P. 355-361.

- Антропов Ю.С. Психосоматические расстройства у детей и подростков М.: Медицина, 1994. 172 с.

- Малаховский Ю.Е., Баркаган Л.З., Педанова Е.А. Первичный ночной энурез у детей//Педиатрия. 2002. № 6. С.92-98.

- Нахимовский А. И. Симптоматическая психотерапия и ее эффективность при недержании мочи и кала у детей: ав-тореф. дис.... канд. мед. наук. П., 1983. 19 с.

- Смулевич А. Б. Психосоматические расстройства (клиника, эпидемиология, терапия, модели медицинской помощи)//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1999. №4. С. 36-42.

- Neveus Т., Lackgreen G., Tuvemo Т. Sleep and night-time behaviour of enuretics and non-enuretics//Brit. J. of Urol. 1998. Vol. 81,Suppl. 3. P. 67-71.

- Щелковский В. И., Студеникин В. М., Маслова О. И. Ночной энурез у детей//Вопр. совр. пед. 2002. Т. 1, № 1. С. 75-82.