Дифференцированный подход к назначению ингибиторов ангиогенеза при диабетическом макулярном отеке

Автор: Шишкин М.М., Юлдашева Н.М., Антонюк С.В., Юсупов А.Ф., Музаффаров У.Р.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.6, 2011 года.

Бесплатный доступ

Проведено наблюдение за состоянием глаз (n=77) 68 больных сахарным диабетом, у которых диагностирована непролиферативная диабетическая ретинопатия и диабетический отек макулы без (группа I) и с наличием (группа II) признаков витреомакулярных тракций (ВМТ). Методы исследования: визометрия, биомикроофтальмоскопия, флюоресцентная ангиография, оптическая когерентная томография. Всем пациентам интравитреально введен ингибитор ангиогенеза (Бевацизумаб - 2,5 мг). В послеоперационном периоде отмечено улучшение зрительных функций и уменьшение общего объема сетчатки в макулярной области у 71,2% пациентов I группы и у 55,6% пациентов II группы. У пациентов II группы на 10-15-й день наблюдения в 33,3% наблюдений отмечалось ухудшение зрительных функций и усиление тракционного компонента, у пациентов I группы ухудшение также было отмечено, но только в 23,7% наблюдений.

Ингибиторы ангиогенеза, диабетический макулярный отек

Короткий адрес: https://sciup.org/140187967

IDR: 140187967 | УДК: 617.7:616-005.98:616.379-008.64

Текст научной статьи Дифференцированный подход к назначению ингибиторов ангиогенеза при диабетическом макулярном отеке

Диабетический макулярный отек (ДМО) – ведущая причина снижения зрения у больных диабетической ретинопатией (ДР). Данное осложнение наблюдается как на ранних, так и при далеко зашедших стадиях заболевания [1]. Согласно современным представлениям о патогенезе ДМО в основе развития заболевания лежит исчезновение перицитов капилляров, их облитерация, ишемия макулы и, наконец, выброс факторов роста, усиливающих проницаемость сосудов и активирующих пролиферативные процессы [3, 9, 14]. Среди большого количества факторов роста ведущее значение в патогенезе диабетической ретинопатии имеет VEGF – сосудистый эндотелиальный фактор роста [2, 9, 17]. Это стало основанием для разработки группы лекарственных препаратов – ингибиторов ангиогенеза (Пегаптаниб, Бевацизумаб, Ранибизумаб), блокирующих данный фактор и успешно применяемых в последние несколько лет для лечения сосудистой патологии сетчатки [10, 16]. В настоящее время фармакотерапия заболеваний сетчатки, в том числе ДРП, становится альтернативой традиционной лазерной хирургии [5, 11]. Несмотря на то, что Пегаптаниб и Ранибизумаб являются препаратами, специально разработанными для интраокулярного применения, другой препарат из этой группы – Бавацизумаб, по данным ряда исследований, проводимых off-label, не менее эффективен как ингибитор повышенной проницаемости сосудов [4, 7]. Также, по данным некоторых авторов, Бевацизумаб потенциально является более эффективным, чем Пегаптаниб при лечении отечных макулопатий [13, 15]. Кроме того, период полувыведения Бевацизумаба более длительный, что обусловлено его крупной молекулой. Данное свойство дает возможность уменьшить количество повторных инъекций [16]. Определенное значение для пациентов имеет и экономический фактор: стоимость инъекции Бевацизумаба на несколько порядков ниже, чем аналогичных препаратов (Пегаптаниб, Раниби-зумаб). Появление сообщений об осложнениях при лечении Бевацизумабом носит спорадический и неподтвержденный характер [12]. В то же время появились единичные публикации о недостаточной эффективности этих препаратов у некоторых пациентов с ДМО, что авторы связывают с наличием витреомакулярных тракций [2, 8, 15].

Цель исследования

Изучить эффективность ингибитора ангиогенеза Бевацизумаба при различных формах диабетического отека макулы при непролиферативной диабетической ретинопатии.

Материал и методы

Исследование выполнено в период с 2008 по 2009 гг. Под нашим наблюдением находилось 68 пациентов (77 глаз) с непролиферативной формой диабетической ретинопатии и диабетическим макулярным отеком. В работе была использована модифицированная классификация проф. Л.И. Балашевича с соавт. (2004). Возраст пациентов составил в среднем 57,4±13,2 года, длительность сахарного диабета – 14,6±3,9 года. Всем пациентам выпол- няли визометрию, биомикроскопическое исследование сетчатки с бесконтактной линзой (78D), оптическую когерентную томографию (ОКТ) сетчатки и витреоре-тинального интерфейса («Stratus OCT 3000», Carl Zeiss). При ОКТ использовался протокол исследования «Macu-lar Thickness Map». При этом определялись основные морфометрические параметры ДМО: общий объем (ОО) сетчатки и ее толщина в отдельных топографических зонах. Регистрацию выше названных показателей проводили до введения препарата, на 1-е и 10-е сутки и через 1 и 3 месяца. ОКТ выполняли на 10–15-е сутки после введения препарата и по мере необходимости в сроки 1–3 месяца.

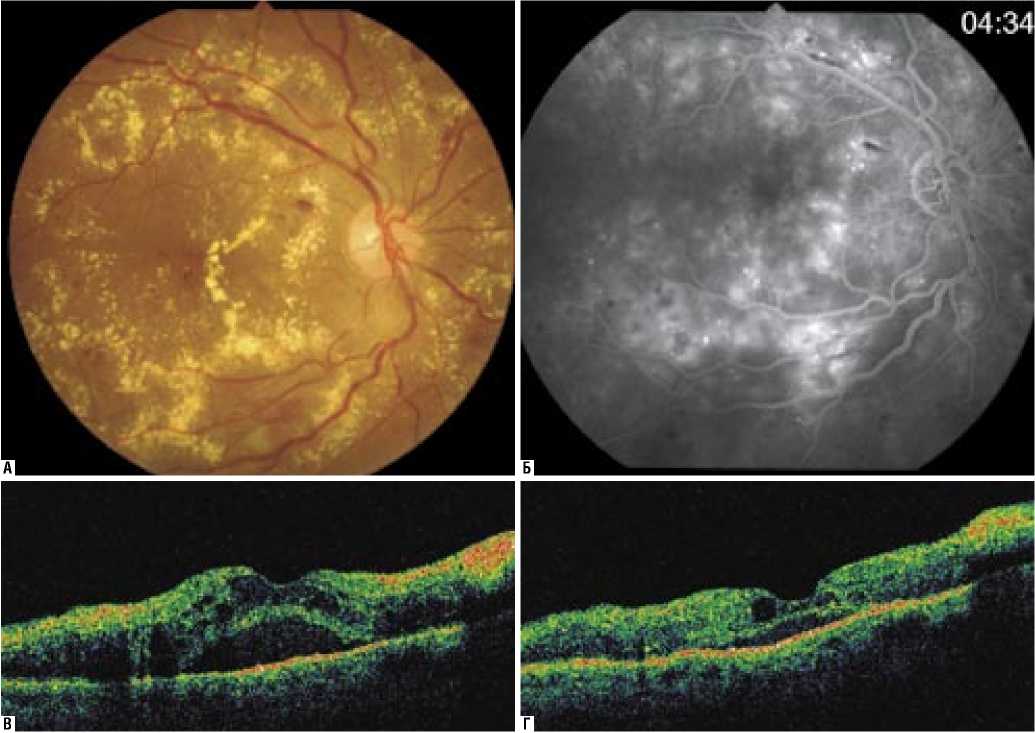

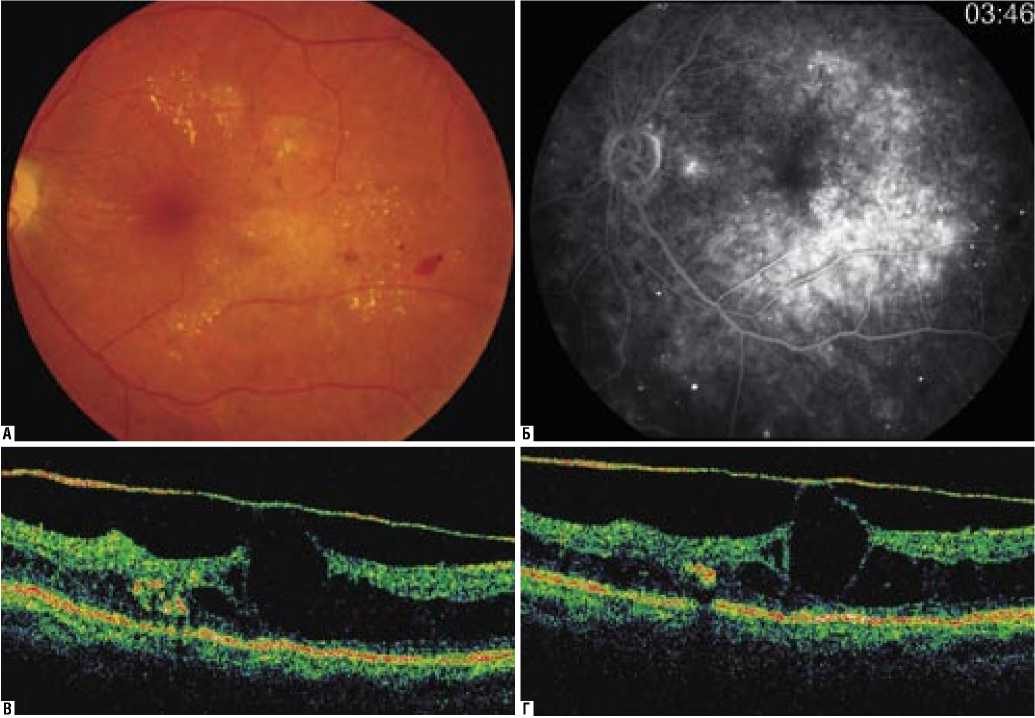

По данным проведенных исследований выделили 2 группы пациентов: 50 человек (59 глаз) с ДМО без тракционного компонента составили I группу (рис. 1), во вторую группу вошли 18 человек (18 глаз) с наличием ДМО и признаками тракционного компонента (рис. 2).

Исходная острота зрения исследуемых глаз у пациентов обеих групп не превышала 0,13±0,08. В группе I исходный показатель ОО составил, по данным ОКТ, 8,92±0,13мм3, а в группе II был достоверно выше - 9,74±0,27мм3 (p<0,013). Всем пациентам после ОКТ в условиях операционной под контролем операционного микроскопа вводили Бевацизумаб интравитреально в дозе 2,5 мг иглой 30G через плоскую часть цилиарного тела.

Результаты

При биомикроскопии сетчатки у пациентов обеих групп нами во всех случаях выявлен отек в области макулы в виде диффузного или локального утолщения оптического среза и помутнения сетчатки. У пациентов II группы по данным ОКТ в 100% наблюдений нами были выявлены признаки витреомакулярных тракций. В то же время результаты биомикроскопии позволяли предполагать ВМТ только в 3 (16,7%) случаях по наличию радиальных складок в макуле (рис. 2-а).

После введения препарата через 1 сутки в 47,5% наблюдений пациентов I группы мы отметили улучшение остроты зрения в среднем на 0,25±0,12. У пациентов II группы улучшение данного показателя было отмечено в 44,7%, но не более чем на 0,04±0,01. В то же время у больных II группы в эти же сроки зафиксировано ухудшение зрительных функций в 33,3% наблюдений на 0,07±0,05. У больных I группы ухудшение зрения

Рис. 1. Пациент А. 54 г. Диагноз – OD: Непролиферативная диабетическая ретинопатия и диабетический макулярный отек без признаков витреомакулярных тракций: А – фото глазного дна; Б – флюоресцентная ангиограмма; В – ОКТ до введения препарата; Г – ОКТ после введения препарата

Рис. 2. Пациент К. 62 г. Диагноз – OS: Непролиферативная диабетическая ретинопатия тяжелой стадии и диабетический макулярный отек с горизонтальными витреомакулярными тракциями: А – фото глазного дна; Б – флюоресцентная ангиограмма; В – ОКТ до введения препарата; Г – ОКТ после введения препарата

через 1 сутки произошло только в 23,7% наблюдений до 0,03±0,01.

На 10–15-е сутки после инъекции улучшение зрительных функций на 0,37±0,14 у больных I группы отмечено уже в 71,2% наблюдений, в то время как у пациентов II группы повышение остроты зрения отмечено не более чем на 0,1±0,01 и только в 55,6% наблюдений. Дальнейшего улучшения зрительных функций у пациентов обеих групп не наблюдалось. Процентное соотношение динамики зрительных функций у пациентов обеих групп после инъекции ингибитора ангиогенеза представлено в табл. 1.

Показатели визометрии коррелировали с данными ОКТ, выполненной через 10–15 дней после инъекции.

Уменьшение ОО макулы и толщины сетчатки в отдельных топографических зонах отмечено в обеих группах. При этом только у пациентов I группы (37,3%) зарегистрирована полная резорбция отека макулы с нормализацией ОО до 6,83 ± 0,49 мм3 и формирование контура центральной ямки. У пациентов II группы полной резорбции отека макулы не отмечено ни в одном случае в течение всего срока наблюдения.

У больных I группы отек сетчатки носил равномерный характер и был менее выражен (в среднем на 33,2±12,7 мкм), чем у пациентов II группы. В этой группе отек сетчатки в различных зонах макулы носил неравномерный характер. Сравнительный анализ макулярных карт и томограмм у этих пациентов по-

Табл. 1. Динамика изменения зрительных функций в группах наблюдения после интравитреального введения Bevacizumab

|

Сроки наблюдения |

Группа I (n=59), % |

Группа II (n=18), % |

||||

|

Ухудшение |

Без измений |

Улучшение |

Ухудшение |

Без измений |

Улучшение |

|

|

1 сутки |

23,7% |

28,8% |

47,5% |

33,3% |

22,2% |

44,5% |

|

10–15 сут. |

23,7% |

5,1% |

71,2% |

33,3% |

11,1% |

55,6% |

|

1–1,5 мес. |

18,6% |

81,4% |

– |

38,9% |

61,1% |

– |

|

2,5–3 мес. |

88,1% |

11,9% |

– |

88,9% |

11,1% |

– |

казал, что локальное увеличение толщины сетчатки на 53,7±14,4 мкм соответствует точкам витреомакулярной фиксации. Сказанное выше позволяет предполагать, что локальное увеличение макулярного отека у пациентов II группы после инъекции Бевацизумаба является следствием усиления локального тракционного воздействия стекловидного тела.

Сравнительный анализ динамики морфометрических параметров макулярной зоны, по данным ОКТ, в обеих группах до введения ингибитора ангиогенеза и на 10–15 сутки после введения представлен в табл. 2.

В сроки 1–1,5 месяца в 38,9% наблюдений у пациентов II группы были зарегистрированы рецидивы ДМО, что проявлялось снижением зрительных функций и увеличением толщины сетчатки и ОО в макулярной области (9,11±1,42 мм3). У больных I группы рецидивы в эти же сроки зарегистрированы нами в 18,6% наблюдений, при этом ОО увеличился до 7,94±1,73 мм3 (р≤0,009).

К сроку наблюдения 2,5–3 месяца рецидивы ДМО были зарегистрированы у большинства пациентов I и II групп (78 и 88,9% соответственно). Снижение зрительных функций сопровождалось увеличением ОО до 7,87±1,82 мм3 у пациентов I группы и до 9,07±1,45 мм3 у пациентов II группы. Только в 13 наблюдениях (22%) в группе I и в 2 наблюдениях (11,1%) в группе II зрительные функции к этому сроку наблюдения оставались без изменений.

Назначение повторных инъекций ингибитора ангиогенеза пациентам II группы не дало улучшения зрительных функций и не привело к заметному уменьшению объема сетчатки в 100% наблюдений. В дальнейшем этим больным была рекомендована витреоретинальная хирургия.

Обсуждение

Применение в офтальмологической практике оптической когерентной томографии позволило выделить две основные формы ДМО: с наличием тракционного компонента и без такового [1, 10]. Также этот метод исследования доказал роль стекловидного тела в развитии рефрактерных форм ДМО [10]. Тракции со стороны стекловидного тела не только способствуют рецидивам кровоизлияний, активации пролиферативных процессов, но и обусловливают устойчивость ДМО при лазеркоагуляции и интравитреальном введении стероидов. Эффективность при рефрактерных формах ДМО витректомии также подтверждает роль стекловидного тела в их развитии [2, 8].

ДМО без тракционного компонента – наиболее часто встречающийся вид макулопатий. Согласно полученным нами данным, интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза (Бевацизумаб) пациентам с ДМО без тракций наиболее эффективно. В результате нормализуется объем сетчатки в 71,2% наблюдений и улучшаются зрительные функции в среднем на 0,37±0,14.

Согласно нашим наблюдениям ДМО с наличием тракционного компонента при непролиферативной диабетической ретинопатии встречается реже (23,4% наблюдений). Однако именно этот вид макулопатий оказался наиболее устойчивым к лечению ингибиторами ангиогенеза. Витреомакулярный тракционный синдром, наблюдающийся при данном виде макулопатий, может обусловливать рефрактерность данных макулопатий не только при лазеркоагуляции и интравитреальном введении стероидов [5, 13], но и при применении ингибиторов ангиогенеза (по нашим наблюдениям, в 44,4% случаев). Более того, в ряде случаев ингибиторы ангиогенеза могут спровоцировать усиление тракционного компонента, и мы зафиксировали это в 33,3% наблюдений. Частота рецидивов ДМО у пациентов с тракционным компонентом в сроки 1–1,5 месяца выше, чем в глазах без тракций. Увеличение ОО сетчатки и ухудшение зрительных функций у части больных I группы, вероятно, связано с ингибицией VEGF как фактора выживаемости эндотелиальных клеток сосудов, что способствует усилению проницаемости ретинальных сосудов [6].

Выводы

-

1. Оптическая когерентная томография – высокоэффективный неинвазивный метод исследования, позволяющий дифференцировать различные формы диабетического отека макулы.

-

2. Назначение ингибиторов ангиогенеза при ДМО у пациентов с непролиферативной диабетической ретинопатией требует дифференцированного подхода.

-

3. Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза малоэффективно при диабетическом макулярном отеке с тракционным компонентом.

Табл. 2. Изменения морфометрических ОКТ-параметров сетчатки в сравниваемых группах

|

Топографические зоны макулярной области |

Группа I (n=56), исходный показатель/ показатель после инъекции на 10–15 сут. |

Группа II (n=21), исходный показатель/ показатель после инъекции на 10–15 сут. |

|

Фовеола (мкм) |

294,8±19 / 164,2±17 |

387,3±17 / 281,3±21 |

|

Фовеа (мкм) |

279,8±34 / 192,8±12 |

389,8±23 / 273,2±13 |

|

Перифовеа (мкм) |

315,6±34 / 253,2±23 |

379,7±19 / 295,2±19 |

|

Парафовеа (мкм) |

321,8±23 / 232,4±13 |

381,5±26 / 285,6±31 |

|

ООМ, мм3 |

8,92±1,33 / 6,83±0,49 |

9,74±0,27 / 8,98±1,35 |

Примечания: * – достоверность разницы с показателем до лечения р ≤ 0,01.

Список литературы Дифференцированный подход к назначению ингибиторов ангиогенеза при диабетическом макулярном отеке

- Гацу М.В. Клинико-топографическая классификация диабетических макулопатий/М.В. Гацу, Я.В. Байбородов//Сахарный диабет -2008. -Т. 40, № 3. -С. 20-22.

- Шишкин М.М. Щадящая витреоретинальная хирургия при витреомакулярном тракционном синдроме/М.М. Шишкин, Э.В. Бойко, А.В. Ирхина//I Всероссийский семинар -«круглый стол» «Макула -2004», Ростов на Дону. -С. 23-24.

- Antcliff R.J. The pathogenesis of edema in diabetic maculopathy/R.J. Antcliff, J. Marshall//Semin. Ophthalmol. -1999. -N 14. -Р. 223-232.

- Arevalo J.F. Primary intravitreal bevacizumab (Avastin) for diabetic macular edema: results from the Pan-American Collaborative Retina Study Group at 6-month follow-up/J.F. Arevalo et al.//Ophthalmology. -2007. -N 114. -P. 743-750.

- Bandello F. Triamcinolone as adjunctive treatment to laser panretinal photocoagulation for proliferative diabetic retinopathy/F. Bandello, A. Polito, D.R. Pognuz et al.//Archives of Ophthalmology. -2006. -Vol. 124, N 5. -Р. 643-650.

- Cai J. Activation of Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-1 Sustains Angiogenesis and Bcl-2 Expression Via the Phosphatidylinositol 3-Kinase Pathway in Endothelial Cells/J. Cai, S. Ahmad, W. G. Jiang//Diabetes. -2003. -Vol. 52. -P. 2959-2968.

- Caldwell R.B. Vascular endothelial growth factor and diabetic retinopathy: pathophysiological mechanisms and treatment perspectives/R.B. Caldwell et al.//Diabetes Metab. Res. Rev. -2003. -N 19. -Р. 442-455.

- Capone A.Jr. Vitrectomy for refractory diabetic macular edema/A.Jr. Capone, G. Panozzo//Semin. Ophthalmol. -2000. -N 15. -Р. 78-80.

- Ferrara N. Vascular endothelial growth factor basic science and clinical progress/Endocr. Rev. -2004. -N 25. -Р. 581-611.

- Gallemore R.P. Diagnosis of vitreoRetinal adhesions in macular disease with optical coherence tomography./R.P. Gallemore, J.M. Jumper, B.W. McCuen et al.//Retina -2000. -P. 20115-120.

- Hammes H.P. Pericytes and the pathogenesis of diabetic retinopathy/H.P. Hammes//Horm. Metab. Res. -2005. -Vol. 37 (Suppl. 1) -P. 39-43.

- Huang Z.L. Acute Vision Loss after Intravitreal Injection of Bevacizumab (Avastin) Associated with Ocular Ischemic Syndrome/Z.L. Huang, K.H. Lin, Y.C. Lee et al.//Ophthalmologica. -2010. -Vol. 224, N 2. -P. 86-89

- Khalili M.R. Debate on the various anti-vascular endothelial growth factor drugs/M.R. Khalili, H. Hosseini//Indian J Ophthalmol. -2008. -Vol. 56, N 3. P.255-256

- Knudsen S.T. Macular edema reflects generalized vascular hyper рermeability in type 2 diabetic patients with retinopathy/S.T. Knudsen et al.//Diabetes Care 2002. -№ 25. -Р. 2328-2334.

- Moradian S. Intravitreal Bavacizumab in active progressive proliferative diabetic retinopathy/S. Moradian, H. Ahmadiev, M. Malihi et al.//Graef. Arch. Clin. Exp. Ophthalm. -2008. -Vol. 246 (12). -P. 1699-1705.

- Nagpal M. A comparative debate on the various anti-vascular endothelial growth factor drugs: Pegaptanib sodium, ranibizumab and bevacizumab/M. Nagpal, K. Nagpal, P.N. Nagpal//Indian J. Ophthalmol. -2007. -N 55. -P. 437-439.

- Nguyen Q.D. Vascular endothelial growth factor is a critical stimulus for diabetic macular edema/Q.D. Nguyen, S. Tatlipinar, S.M. Shah, et al.//American Journal of Ophthalmology. -2006. -Vol. 142, N 6. -Р. 961-969.