Диффузионно-взвешенные изображения в диагностике метастатического поражения позвоночника и костей таза

Автор: Сергеев Н.И., Котляров П.М., Солодкий В.А.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 6 (54), 2012 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы данные диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии 52 пациентов с диагнозом метастатическое поражение позвоночника, костей таза. Проведен сравнительный анализ диагностической ценности ДВ МРТ и стандартных режимов МРТ высокопольной магнитно-резонансной томографии.

Диффузионно-взвешенная магнитно-резонанасная томография, метастазы в кости

Короткий адрес: https://sciup.org/14056288

IDR: 14056288 | УДК: 616.711+616.718.19]-006.6-033.2

Текст научной статьи Диффузионно-взвешенные изображения в диагностике метастатического поражения позвоночника и костей таза

Диффузионно-взвешенная магнитнорезонансная томография (ДВ МРТ) позволяет визуализировать и измерять случайное (броуновское) движение молекул воды – такой тип движения молекул известен как диффузия. Интенсивность сигнала на диффузионно-взвешенном изображении (ДВИ) отражает диффузионную способность молекул воды исследуемого объекта. Когда броуновское движение молекул воды относительно не ограничено во всех направлениях, диффузия является изотропной, т.е. аналогична окружающим тканям и не видима на изображениях. В биологических тканях диффузия не является случайной, поскольку они четко структурированы. При этом считается, что диффузия воды во внутриклеточном пространстве ограничена больше, чем во внеклеточном, за счет присутствия множества естественных барьеров (мембраны ядра, органеллы). Клеточные мембраны, сосудистые структуры, аксональные цилиндры ограничивают диффузию естественным образом [1–3, 13]. Таким образом, биологические ткани разделены на отсеки, или компартменты (рис. 1).

Если возникает ограничение диффузии в одном или нескольких направлениях, движение воды становится анизотропным. Практически все патологические процессы в организме так или иначе влияют на клетки, клеточные мембраны (деформация, сдавление, набухание, химическое взаимодействие молекул воды и др.), что приводит к изменению проницаемости клеточных мембран, что, в свою очередь, вызывает изменение степени или коэффициента диффузии молекул воды (рис. 2).

Патофизиологические процессы, приводящие к изменению проницаемости клеточных мембран, вызывают и изменение диффузии молекул воды, что может быть выявлено на ДВИ и измерено при вычислении коэффициента диффузии (ИКД), apparent diffusion coefficient (ADC), который характеризуется средним квадратом расстояния, которое проходят молекулы за единицу времени. При ДВ МРТ каждый воксель (трехмерный пиксель) изображения имеет интенсивность, отражающую степень свободы диффузии воды соответствующей локализации. В терминах шкалы относительности это означает, что ткань с ограниченной диффузией на ДВИ будет выглядеть более яркой, а ткань с менее ограниченной диффузией – более темной. Большую диагностическую значимость ДВ МРТ получила за счет возможности выявлять очаги патологического изменения диффузионной способности молекул воды как опухолевого, так и неопухолевого характера [8, 9]. ДВ МРТ может быть хорошим дополнением к анатомическим МР- изображениям всего тела, поскольку позволяет выявлять участки патологически измененного сигнала в структурах, размеры которых не изменены. Последнее время все большую распространенность приобретает диффузионно-взвешенная МРТ всего тела [5]. Кроме того, ДВ МРТ прекрасно дополняет стандартное исследование в случае необходимости дифференциальной диагностики выявленных изменений [3, 6, 7, 10–12].

Цель исследования – оценить диагностические возможности диффузионно-взвешенной МРТ при метастатическом поражении позвоночника, костей таза; сравнить чувствительность ДВ МРТ и стандартных режимов магнитно-резонансной томографии в выявлении метастатических очагов.

Материал и методы

В ФГБУ «Российский научный центр рентге-норадиологии» были обследованы 52 пациента с метастатическим поражением позвоночника, костей таза при различных злокачественных новообразованиях. Показаниями для проведения МРТ являлись данные рентгенографии, остеосцинтиграфии (ОСГ), а также наличие клинической картины. Наиболее частыми симптомами были боль в области метастатического поражения в проекции того или иного отдела позвоночника, в тазовых костях, в 35 % случаев отмечались сочетанные локализации костных метастазов.

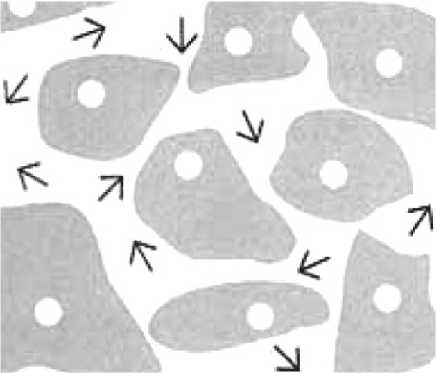

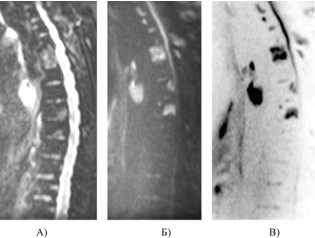

Магнитно-резонансная томография выполнялась на высокопольном томографе «Atlas Excelart» с напряженностью магнитного поля 1,5 Т. Сканирование выполнялось в положении больного лежа на спине по стандартной программе с получением Т1, Т2 взвешенных изображений, в режиме подавления сигнала от жировой ткани (FS) в аксиальной, сагиттальной, фронтальной проекциях, толщиной среза и межсрезовым промежутком 3–5 мм (рис. 3).

Исследование обязательно дополнялось диффузионно-взвешенной МРТ (DWI) в сагитталь-

Рис. 1. Схематическое представление диффузионной способности молекул воды в неизмененных тканях организма

Рис. 2. Схематическое представление диффузионной способности молекул воды при патологических процессах в тканях организма

Б) В)

Рис. 3. МРТ, сагиттальная проекция, отсутствие очаговых изменений: А) Т2ВИ–диффузно-равномерный МР-сигнал от тел всех позвонков, м/п диски с признаками дегидратации;

Б) Т1ВИ–сигнал от тел позвонков не изменен; В) режим подавления сигнала от жировой ткани (FS)-гипоинтенсивный сигнал от тел позвонков, мягких тканей в результате подавления сигнала от желтого костного мозга, от жировой клетчатки

ных и аксиальных плоскостях с коэффициентом диффузии в диапазоне b=400, 0, –400 для позвоночника, и более широким диапазоном для костей таза (с учетом более массивных костных структур),

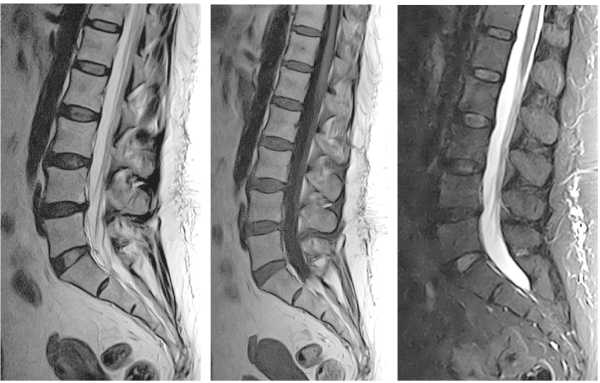

Рис. 4. Диффузионно-взвешенные МРТ, сагиттальная проекция: А) изотропное изображение, визуализируются участки гиперинтенсивного сигнала, соответствующие анатомическим структурам с большим содержанием жидкости (аорта, спинно-мозговой канал, межпозвонковые диски); Б) то же исследование, режим «Негатив»

А) Б) В)

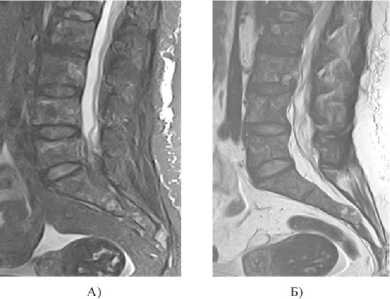

Рис. 5. МРТ, метастатическое поражение грудного отдела позвоночника, сагиттальная проекция: А) Т2ВИ – определяется диффузное тотальное поражение ThIV, очаговые изменения в остальных позвонках прослеживаются не отчетливо;

Б) FatSat – множественные очаги гиперинтенсивного сигнала на фоне подавленного сигнала от тел позвонков;

В) Т1ВИ – множественные очаговые изменения гипоинтенсивного характера, соответствующие вторичному поражению позвонков

Рис. 6. Диффузионно-взвешенная МРТ, сагиттальная проекция, тот же больной: А) режим PASTA – более низкая детализация изображения, с четкой визуализацией очагов ограниченной диффузии;

Б) изотропное изображение с коэффициентом диффузии b=800 – на фоне гипоинтесивных тел позвонков с неизмененной диффузией отчетливо определяются гиперинтенсивные очаги замедленной диффузии; В) диффузионно-взвешенное изображение с инверсией цветовой гаммы «Негатив» – участки сниженной диффузии соответствуют очаговым изменениям со сниженным сигналом

b=500, 0, –500. Изображения оценивались преимущественно в изотропном режиме (Isotropic, b=800, b=1000 соответственно), который формировался на основании полученных серий изображений с различными коэффициентами диффузии. Для сравнительной оценки ОСГ и ДВ МРТ определенный интерес представляет инверсия цветовой гаммы по типу «Негатив»; это входит в дальнейшую программу наших исследований (рис. 4).

Результаты и обсуждение

Анализ данных магнитно-резонансной томографии показал, что очаговые изменения наиболее отчетливо определялись в режиме подавления сигнала от жировой ткани (FS, STIR) и в режиме Т1ВИ, в меньшей степени на Т2ВИ. Для остеолитического метастатического поражения костей характерен гиперинтенсивный сигнал от костного мозга в STIR, Т2ВИ и гипоинтенсивный в Т1ВИ. Остеобластические метастазы обычно характеризовались сниженным сигналом как в Т2ВИ, так и в Т1ВИ, однако в последовательности с подавлением жировой ткани очаги могли быть как гипер-, так и гипоинтенсивными, часто отмечалась характерная внутренняя неоднородность, что свидетельствует о смешанном характере поражения. При распространении процесса на окружающие ткани также наблюдался гиперинтенсивный сигнал от злокачественной ткани. Для получения максимально объективной информации о диагностической ценности DWI мы провели сравнительный анализ данных стандартной МРТ и диффузионно-взвешенной МРТ в различных отделах костно-суставной системы (шейный, грудной, поясничный отделы позвоночника, кости таза). При сопоставлении данных диффузии и стандартных режимов МРТ при исследовании шейного отдела позвоночника с метастатическим поражением позвонков изменения, выявленные в режиме FatSat и Т1ВИ, отображались на диффузионно-взвешенных изображениях. Аналогичная картина наблюдалась при исследовании грудного отдела позвоночника (рис. 5, 6).

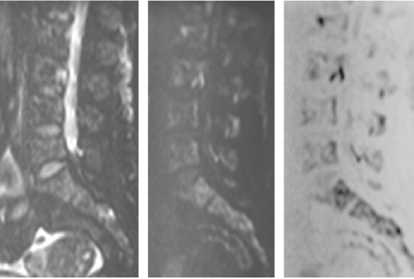

В ряде случаев метастатическое поражение костей может носить характер диффузного поражения, что, вероятно, обусловлено морфологическими формами рака первичной локализации. На МР-томограммах визуализировались единичные очаги с более оформленными контурами на фоне выраженных диффузных изменений всех тел позвонков, имеющих неоднородно повышенный сигнал в режиме FS, Т2ВИ, что при последующем наблюдении и исследованиях соответствовало тотальному поражению костного мозга (рис. 7). Анализ данных диффузионно-взвешенных изображений метастатического поражения позвоночника диффузного характера показал, что выявленные при стандартной МРТ изменения отчетливо регистрировались во всех режимах ДВ МРТ. Детального сопоставления количества и форм выявленных изменений при рассматриваемых методиках МР-исследования не проводилось ввиду отсутствия четких критериев распространенности (рис. 8).

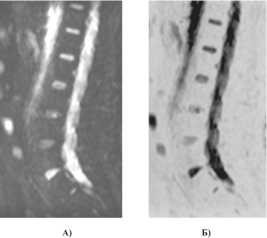

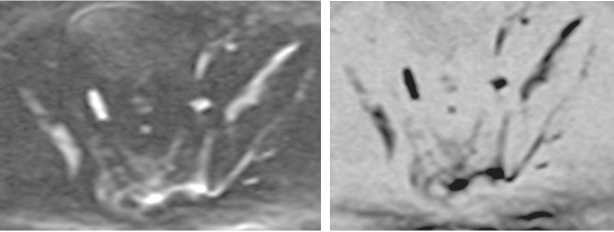

Нами были проанализированы ДВ-МРТ изображения 19 пациентов с метастатическим поражением костей таза. Очаговые изменения в костях отчетливо визуализировались в режиме FatSat, Т1ВИ. Сопоставление данных стандартной томографии и ДВ-МРТ (isotropic b=1000) дало основание утверждать о высокой чувствительности метода. Следует отметить, что выявленные в режимах Т1ВИ, FS постлучевые изменения в костях не вызывают существенного ограничения диффузионной способности молекул воды, что, вероятно, обусловлено постепенным формированием реактивного остеосклероза, близкого по своему характеру к физиологическому замещению костной ткани. Подобные изменения могут являться дополнительным дифференциально-диагностическим критерием (рис. 9).

Таким образом, на основании проведенного исследования установлено, что диффузионновзвешенная магнитно-резонансная томография в диагностике метастатического поражения костной системы обладает высокой чувствительностью, но низкой специфичностью, что подтверждается контрольной магнитно-резонансной томографией. Изменения, выявляемые при стандартных режимах высокопольной МРТ, находят полное отображение на диффузионно-взвешенных изображениях, для более наглядного восприятия рекомендуется использовать режим инверсии цветовой гаммы по типу «негатив». Полученные данные позволяют рекомендовать ДВ МРТ как скрининговый метод при подозрении на метастатические поражения костей. В дальнейшем планируется провести сравнительную оценку диагностической эффективности остеосцинтиграфии и диффузионно-взвешенной МРТ в выявлении метастатического поражения костей.

Рис. 7. МРТ, метастатическое поражение пояснично-крестцового отдела позвоночника, сагиттальная проекция:

А) Режим подавления сигнала от жировой ткани – единичные, более четко определяемые очаги вторичного поражения (L3,S2), на фоне гетерогенного, диффузного сигнала от тел всех видимых позвонков;

Б) Т2ВИ – гетерогенный, преимущественно гипоинтенсивный МР-сигнал в телах позвонков.

А) Б) В)

Рис. 8. Диффузионно-взвешенные изображения, метастатическое поражение пояснично-крестцового отдела позвоночника, сагиттальная проекция: А) режим PASTA – диффузный гиперинтенсивный сигнал от тел всех видимых позвонков;

Б) изотропное изображение с коэффициентом диффузии b=800 – аналогичные изменения, отмечается более выраженное поражение крестца; В) режим «Негатив», участки сниженной диффузии соответствуют зонам гипоинтенсивного сигнала

А) Б)

Рис. 9. Диффузионно-взвешенные изображения, вторичное поражение костей таза, аксиальная проекция: А) в теле правой подвздошной кости, в костях крестца участки сниженной диффузии, что соответствует метастатическому поражению.

Гиперинтенсивный сигнал вдоль внутренней поверхности крыла левой подвздошной кости соответствует постлучевому отеку мягких тканей; Б) режим «Негатив», гипоинтенсивные участки, соответствующие зонам ограниченной диффузии СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2012. № 6 (54)