Дифракция излучения на синусоидально модулированной многослойной структуре

Автор: Сисакян И.Н., Смолович А.М.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Методы и элементы компьютерной оптики

Статья в выпуске: 6, 1989 года.

Бесплатный доступ

Строится "динамическая" теория дифракции излучения на волнообразной многослойной структуре. Получена система уравнений связанныз волн. В двухволновом случае при выполнении условия синхронизма только для одной из рассеянных волн получено аналитическое выражение для ее амплитуды.

Короткий адрес: https://sciup.org/14058200

IDR: 14058200

Текст научной статьи Дифракция излучения на синусоидально модулированной многослойной структуре

ДИФРАКЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ НА СИНУСОИДАЛЬНО МОДУЛИРОВАННОЙ МНОГОСЛОЙНОЙ СТРУКТУРЕ

В [1>2] сообщалось о наблюдении дифракции рентгеновского излучения на многослойной структуре, модулированной поверхностной акустической волной. Для теоретического описания процесса в [2] предложена "кинематическая" модель , для которой характерно пренебрежение ослаблением падающей волны и вторичным рассеянием дифрагированных волн .

Отметим, что подобные структуры представляют интерес и для более длинноволновых диапазонов излучения - оптического, инфракрасного, субмиллиметрового. Получение таких структур для указанных диапазонов вместо использования акустическо го возбуждения требует разработки иных технологий. Например, можно сначала методами компьютерной оптики [з] или голографическим способом получить рельефную решетку, а затем методом напыления наносить на нее нужное число слоев.

Наиболее интересными с точки зрения приложений являются такие случаи дифракции излучения на модулированных многослойных структурах, когда амплитуды дифрагированных волн нельзя считать малыми по сравнению с падающей и "кинематическая" теория неприменима. В данной работе задача решается в "динамическом" приближении .

Рассматривается синусоидально модулированная многослойная структура (см. рисунок), расположенная перпендикулярно оси и содержащая большое количество чередующихся слоев из двух различных материалов, имеющих комплексные диэлектрические проницаемости Е(1> и е < 2) (I е(1 >-е( 21 I« 1 ) и толщины d1 и d2 соответственно. Период структуры в направлении оси zi △ =d1+d2. Границы слоев периодически промодулированы по закону ф(х) = h cos(~x). В [ 1 ,2] эта модуляция вызвана акустическим возбуждением. На структуру падает плоская, линейно поляризованная волна, волновой вектор р которой лежит в плоскости xz, а электрический вектор нормален xz.

Запишем локальную диэлектрическую проницаемость многослойной структуры как функцию координат е = e(xzz). При h = 0 в не зависит от х и имеет вид комплексной ступенчатой функции e(z), принимающей два значения: Е(1) и е(2). Периодиче скую модуляцию структуры будем описывать как зависящий от х сдвиг аргумента в функции е (z):

Е ( X z 2 ) = Е ( 2 — ф (х ) ) .(1 )

Используя подход работ [^,5]. будем разлагать (1) в ряд Фурье, ограничиваясь членами 0-го и ±1-го порядков:

е 1 f iQCz-фСх)) , -зСКг-фСх))]

е = Е + [е + еI =

2 I J(

, Ei Г iQz -i Qh cos(Кх) . - iQz i Qh cos CKx)

= e0 + e e + e e, где

Л '

Eq - средняя комплексная диэлектрическая проницаемость.

Используем известное разложение eia cosCb) = ” ^ j (a)e^m^z ^

ГП т = -оо где J (а) - функция Бесселя т-го порядка, т

Имеем е = , + £± е«И E <т J C-Qh)e^m^x ♦ Ь- e”Oz 1 im J Cahle'"1^.<4)

Используем далее свойства функций Бесселя:

J (-у) = <-1)т d Су), тт

, iQz 7.

е = + ^ е 2 С-i) J (Qh)e + т=—(

-

♦ |а e'az г im J CQh>e1mKx. 2т

т = -со

Подставим (5) в скалярное уравнение Гельмгольца для амплитуды Е электрического поля и аналогично работе £б] будем искать решение в виде: . -*-* 00 - i о г

Е = R(z)e'1pr + S s (z)e m z (6> m=-”

где г - радиус-вектор;

-

p - волновой вектор падающей волны;

-

□ = р * Qe + mKe :

-

т z х ’

ех и ez - единичные векторы в направлении осей х и 2.

Медленно меняющиеся амплитуды R.(z)z s.Cz), s Cz) относятся соответственно v m к падающей волне, зеркально отраженной волне, волне m-го порядка дифракции рельефной решетки. В соответствии с подходом [6], члены с экспонентами, не содержащимися в (6), отбрасываем как соответствующие "сильно небрэгговским" волнам; коэффициенты при оставшихся экспонентах приравниваемом членами со вторыми про- изводными от медленно меняющихся амплитуд пренебрегаем.

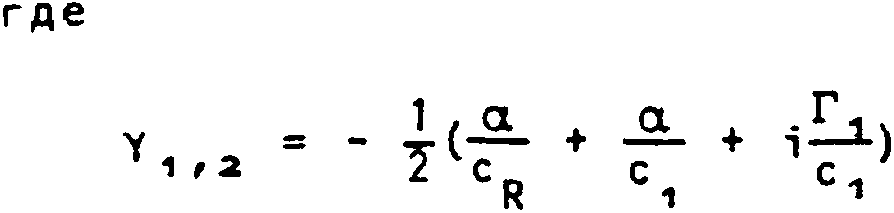

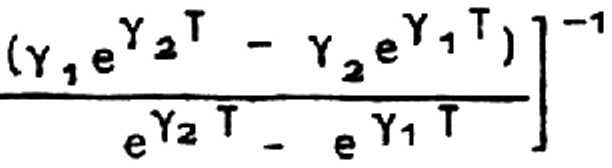

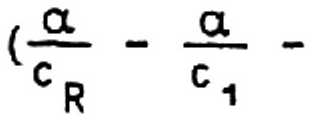

где

В результате получим

CR

ст

с

е

R о

о

с

а

систему

уравнении связанных волн

^ * aR

9s эГ* to

С т

4е£

Е ( т = -«

пг sm

о _mz

т + 1

J (Qh)s т т

т+1 е1 В

4е о

J Г т = Ь^1'₽г действительная часть е0; частота излучения; скорость света; коэффициент поглощения: С7) о ‘с’’ о с ~)ае0 = Pa-2iae Условия на границах аналогичны условиям для случая отражательных голограмм в [6] : R СО) = 1, s (Т) = 0, где Т - толщина структуры. Френелевское отражение на границах структуры не учитывается. Характерной особенностью системы (7)*(8) является то, что энергообмен между s осуществляется только через волну R, а члены, связанные с непосредственным m энергообменом между s , отсутствуют. Физической причиной этого, по-видимому, ш служит отсутствие в первом приближении прошедших порядков дифракции для синусоидальной модуляционной решетки, поскольку волнообразно изогнутые равнотолщинные слои будут давать фазовую модуляцию для отраженной, но не для прошедшей волны. Из "кинематической" модели [2] следует, что если угол между векторами aQ и о1 существенно превышает ширину угловой селективности многослойного зеркала и угол падения выбран так, что условие синхронизма выполняется для одной из волн sm' то амплитУАы остальных дифрагированных волн будут малы. При отбрасывании этих волн из (7)-(8> остается система двух связанных уравнений, которая в случае синхронизма волны so будет аналогична уравнениям связанных волн Котельника [б] , а при синхронизме s1 или s_1 будет лишь незначительно отличаться от нее. Решение системы проводится так же, как в [6] для случая отражательных голограмм. Выпишем ответ для наиболее важного случая, когда условие синхронизма выпол няется для волны s1: s (0) 1 J (Qh) 4ео 1 ^)2 с, e202J2(Qh) 4е * с с о R 1 В заключение отметим, что перспективы использования модулированных многослой ных структур в различных волновых диапазонах обусловлены их высокой спектральной и угловой селективностью, а также тем, что они способны направлять все излучение в заданный порядок дифракции. Представляет интерес отсутствие дифракционных порядков в прошедшем сквозь структуру излучении, что не имеет места у решеток других типов [?] . Авторы благодарят А.И. Ерко за полезные обсуждения, а М.А. Зуева - за сделанные замечания.