Дихотомия развития территорий: мнение горожан vs официальная стратегия

Автор: Волков С.К., Акимова О.Е., Фролов Д.П.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 3 т.12, 2024 года.

Бесплатный доступ

Настоящее исследование посвящено проблемам городского развития в условиях сжатия и депопуляции. Одной из причин, которую отмечают авторы, является частичное или полное игнорирование мнения значимых стейкхолдеров городского стратегирования. Низкий уровень вовлеченности местного населения в развитие своих территорий негативно сказывается не только на уровне экономического развития, но и влечет за собой ряд социальных проблем (криминализация, маргинализация, отток населения и пр.). В работе на основе синтеза количественных и качественных методов предпринята попытка выявления уровня вовлеченности местного населения г. Волгограда в процессы управления. С целью выявить мнение жителей о настоящем и будущем города-героя среди них был организован и проведен онлайн-опрос (в период с сентября по ноябрь 2022 г.). В итоге были выявлены и проанализированы данные об ассоциациях относительно города, положительных и отрицательных моментах проживания, выявлены наиболее типичные черты характера горожан. Было установлено, что стратегические и градостроительные документы многих российских городов игнорируют изменения городского развития и факторы внешней среды, ориентируясь на оптимистические прогнозы. Такие несбыточные установки приводят к отсутствию в планах средне- и долгосрочного прогнозов развития городов по реконструкции зданий и сооружений, рекультивации территорий, изменению окружающей среды, вовлечению бизнеса и местных сообществ в разработку стратегий территориального развития. Кроме того, они не учитывают мнения важных участников городского планирования. Делается вывод о необходимости активного и широкого вовлечения местного населения в процессы городского развития на всех этапах стратегирования.

Территория, региональное развитие, восприятие города, маркетинг территорий, привлекательность территорий

Короткий адрес: https://sciup.org/149146907

IDR: 149146907 | УДК: 334.01 | DOI: 10.15688/re.volsu.2024.3.14

Текст научной статьи Дихотомия развития территорий: мнение горожан vs официальная стратегия

DOI:

В настоящее время сжатие и депопуляция городов становятся массовым явлением в России, поэтому многих исследователей интересуют проблемы возрождения и развития территорий в условиях меняющейся макроэкономической среды. Как показывает мировой опыт, данные процессы сопровождаются снижением качества жизни населения, оттоком бизнеса, маргинализацией и криминализацией, ростом непроизводительных бюджетных затрат. Зоны деловой активности начинают сужаться, что приводит к выраженной фрагментации городской среды. При этом стоит отметить, что стратегические и градостроительные документы многих российских городов игнорируют происходящие изменения и ориентируются на крайне оптимистичные прогнозы.

Такие нереалистичные установки приводят к тому, что в средне- и долгосрочные планы развития городов не закладываются проекты реконструкции зданий и сооружений, рекультивации территорий, трансформации среды, вовлечения бизнеса и местных сообществ в проектирование территориального развития. Кроме того, они не учитывают мнения значимых стейкхолдеров городского стратегирования. На практике инициируемые местными властями формы вовлечения горожан разных поколений в обсуждение и принятие стратегически значимых для развития территорий решений в подавляющем большинстве случаев основаны на недооценке конструктивного потенциала граждан и закреплении их в пассивной роли. Участие горожан в обсуждении стратегических инициатив и проектов общегородского значения, как правило, ограничено завершающей стадией стратегического процесса, когда происходят уточняющие дискуссии по поводу уже готовых проектов. Обсуждение идей о будущем городского развития ограничивается разбором хронических проблем территории, требующих срочного решения, а не новых траекторий стратегического развития. Поколения горожан должны рассматриваться в качестве значимых стейкхолдеров городского стратегирования и быть вовлечены в процессы стратегического планирования развития территорий.

Вовлечение стейкхолдеров в разнообразные процессы управления развитием территорий яв- ляется устойчивым трендом, характерным для городов и регионов во всем мире. С одной стороны, бурный прогресс цифровых технологий значительно снизил трансакционные издержки согласования представлений, ожиданий и интересов многочисленных субъектов территориального стратегирования: разных социальных групп местного населения, представителей бизнеса, науки и образования, некоммерческого сектора, инвесторов и т. д. [Cammers-Goodwin, 2022; Celata, Stabrowski, 2022]. Если в прошлом доминирующими стейкхолдерами были органы власти [Healey, 2003], то в настоящее время круг групп влияния существенно расширился и включает многочисленных внешних стейкхолдеров, как национального, так и международного масштаба, интересы и ожидания которых связаны с данной территорией.

Возник широкий спектр инициатив и технологий, обеспечивающих взаимодействие разных групп субъектов, связанных с городом или регионом. Среди них можно выделить живые лаборатории (living labs), краудсорсинговые проекты, инициативы в области открытых данных, ха-катоны, коллаборативные платформы и др. [Cellina et al., 2020; Leminen, Rajahonka, Westerlund, 2017; Carè et al., 2018; The Hackable City ... , 2019; Ehwi et al., 2023]. С другой стороны, несмотря на достигнутый в научном и экспертном сообществе консенсус о необходимости развития механизмов партиципаторного управления (participatory governance), до сих пор остается дискуссионным вопрос о сравнительной эффективности различных моделей и инструментов вовлечения стейкхолдеров. Данная статья является попыткой анализа дихотомии развития территорий с позиции населения и местных органов власти.

Различные процессы стратегирования территорий имеют выраженную специфику с точки зрения вовлекаемых участников, при этом важно добиться согласованной реализации этих процессов [Albrechts, 2017]. Например, речь идет о процессах территориального брендинга и градостроительного планирования [Oliveira, Asworth, 2017].

Партиципаторное управление характеризуется высокой внутренней сложностью, которая все еще остается слабоизученной проблемой. В частности, речь идет о соотношении выигравших и проигравших в результате согласования позиций стейкхолдеров, о формировании коалиций стейкхолдеров и тенденциях к монополизации переговорной силы [Oliveira, Hersperger, 2018].

Вовлечение стейкхолдеров далеко не обязательно имеет только позитивные последствия. К сожалению, в ходе этого процесса вполне вероятны маргинализация отдельных социальных групп, ущемление их интересов и ценностей, а также приоритезация тех направлений развития территорий, которые выгодны наиболее влиятельным группам стейкхолдеров [Johansson, 2012; Eshuis et al., 2018].

Кроме того, дизайн институциональных механизмов территориального стратегирования, как правило, разрабатывается таким образом, что многие группы стейкхолдеров (например, группы активистов и представители местного населения) вовлекаются в стратегические процессы уже на их финальных стадиях, а в случаях крупных инвестиционных проектов их содержание и цели обсуждаются узким кругом влиятельных субъектов, оставляя крайне мало возможностей для участия местных сообществ, например в случаях проектов умного города [Cardullo, Kitchin, 2019]. Многие городские и региональные проекты являются результатом крайне сложной подготовительной работы, требуя значительного времени и ресурсов, поэтому добавлять к этим сложностям трудоемкое взаимодействие со стейкхолдерами означает повысить риски и издержки, что ведет к избежанию реального вовлечения стейкхолдеров и его замене имитационными мероприятиями.

Наибольшее распространение практики вовлечения стейкхолдеров в территориальное стра-тегирование получили в области маркетинга и брендинга территорий [Klijn, Eshuis, Braun, 2012; Pasquinelli, 2014; Hanna, Rowley, Keegan, 2021]. При этом все множество моделей вовлечения стейкхолдеров тяготеет к двум полюсам: с одной стороны, к модели коммодификации («продажи») территории различным целевым группам, что предполагает привлечение различных субъектов к развитию коммерческих проектов, связанных с данным городом или регионом; с другой стороны, к модели создания единого нарратива о территории, что позволяет привлечь широкие массы местного населения к продвижению историй, легенд, персонажей и других составляющих бренда территории. В случае первого класса моделей говорят о маркетинге территорий, второй же класс моделей соотносится с брендингом территорий. В любом случае ключевое значение играют стейкхолдеры территорий, которые не ограничиваются только потребителями или конечными пользователями, например туристами или получателями городских услуг [Zenker, Braun, 2017].

Территории имеют сложные, многогранные идентичности, которые различным образом воспринимаются разными целевыми аудиториями [Kavaratzis, 2012; Kavaratzis, Kalandides, 2015]. Это выражается в сложности и динамичности территориальных брендов, которые имеют мало общего с корпоративными брендами в связи с функциональным разнообразием, социальной гетерогенностью и культурным плюрализмом любого региона или города. Соответственно, неоднородная и широкая сеть стейкхолдеров территориальных образований должна быть вовлечена в создание и продвижение бренда по аналогии с формированием системы совместного создания ценности [Caldwell, Freire, 2004; Herstein, 2012; Swain et al., 2023]. Однако гораздо более важное значение имеет развитие локальных практик и норм неформального стратегического планирования и брендинга территории, которые возникают «снизу вверх» в результате взаимодействий между различными субъектами, представляющими разные секторы, сферы, отрасли и виды деятельности [De San Eugenio-Vela, Ginesta, Kavaratzis, 2020].

Перспективным является развитие представлений о динамичных сетях стейкхолдеров, связанных с любыми территориями. Суть этого подхода состоит в акценте на непрерывных реконфигурациях этой сети, изменении состава ее участников и их установок в отношении города / региона, а также активных коммуникациях участников сети между собой [Gustavsson, Hallin, Dobers, 2024]. Попытки опоры на стабильные и четкие классификации стейкхолдеров являются устаревшими и неэффективными, тогда как ведущее место в современных концепциях территориального сратеги-рования занимают стейкхолдерские ландшафты, охватывающие непрерывно эволюционирующие, динамичные сети отношений между внутренними и внешними субъектами, интересы и ожидания которых связаны с городом или регионом [Fishhendler, Cohen-Blankshtain, Shuali, 2015; Baba, Mohammad, Young, 2021; Aaltonen, Kujala, 2016].

Столь сложные стейкхолдерские ландшафты требуют принципиально новых, цифровых и киберфизических, инструментов координации. В частности, помимо документов, таблиц и схем для коммуникаций с разнородными группами стейкхолдеров с разным уровнем экспертности необходимы технологии 3D-визуализации и интерактивного предоставления разноплановой ин- формации [Lu, Lange, 2023], а также активная работа в социальных медиа [De Luca et al., 2022; She, Michelon, 2023]. При этом стейкхолдерские ландшафты неизбежно полны различных несовершенств и дисфункций, включая информационные перегрузки, асимметрию экспертизы, институциональные дефициты и т. д., в связи с чем внутренние противоречия являются не столько следствием неэффективного менеджмента, сколько частью правил игры [Gil, 2023]. К такого рода дисфункциям относится и содержательное рассогласование интересов стейкхолдеров, в частности органов власти и местного сообщества, которому посвящена данная статья.

Методология

Дизайн исследования предполагает сочетание количественных и качественных методов познания. Количественный метод представлен онлайн-опросом жителей города-героя Волгограда с целью выявить их мнение о настоящем и будущем города. Опрос проводился в период с сентября по ноябрь 2022 года. Общая выборка опрошенных составила 3 220 человек. Анкета была условно разделена на три части. В первой респондентам предлагалось рассказать немного о себе (возраст, пол, уровень образования, семейное положение и пр.). Вторая часть анкеты была посвящена выявлению представлений респондентов о текущем состоянии дел города и перспективах его развития. В заключительной части опросника уточнялись их миграционные настроения.

Качественный метод настоящего исследования представлен контент-анализом стратегических документов социально-экономического развития города. Главным образом, анализировалась утвержденная решением Волгоградской городской думы от 25 января 2017 г. № 53/1539 «Стратегия социально-экономического развития Волгограда до 2030 года» (далее – Стратегия). Настоящий документ анализировался на предмет корреляции представлений о проблемах, которые выделяют жители города, и их отображением в официальной стратегии развития Волгограда.

Стратегия социально-экономического развития Волгограда до 2030 года

В документе, очерчивающем планы развития Волгограда вплоть до 2030 г. [Стратегия ... ,

2017], подчеркивается значительный вклад города в промышленность, транспорт, науку и культуру. Однако изучение статистики за 2015– 2016 гг. выявило тревожные тенденции сокращения численности населения, вызванные как естественной убылью, так и оттоком молодежи. По сравнению с другими крупными городами России Волгоград показывает неблагоприятную тенденцию в численности населения, что в будущем может привести к потере им статуса крупной городской агломерации [Демография. Миграция, 2020].

Город Волгоград сталкивается с экологическими вызовами, обусловленными использованием устаревших производственных технологий, что отражается на инновационном развитии региона. Многие ключевые предприятия города находятся на грани банкротства вследствие технологической отсталости. В то же время существует потенциал для экономического роста, сосредоточенный преимущественно в третичном секторе, о чем свидетельствуют текущие тенденции в бизнесе и занятости. Неиспользуемые производственные мощности Волгограда могут стать основой для привлечения инвестиций и развития предпринимательства, но для этого необходимо создать благоприятную предпринимательскую и инвестиционную среду.

Согласно Стратегии, дальнейшее укрепление сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) возможно за счет развития сотрудничества крупных производственных комплексов и малых инновационных предприятий на территории Волгограда. Тем не менее существует явное противоречие между текущим состоянием промышленности, которое характеризуется упадком и регрессом ведущих компаний региона, и предложенной стратегией сотрудничества и интеграции МСП в эту сферу. В условиях сокращающегося числа малых и средних предприятий, а также промышленного спада идея сотрудничества представляется трудноосуществимой.

Стратегическое планирование предусматривает ревитализацию заброшенных зон посредством преобразования их в многофункциональные кластеры, включающие деловые центры, жилые комплексы и креативные площадки. Целью этих изменений является повышение качества жизни в городе, что включает в себя программы озеленения и разработку унифицированного визуального стиля для городских пространств.

В документе, который касается будущего Волгограда, подчеркивается также важность создания каналов для диалога между городскими властями и общественностью с акцентом на использование новейших информационных систем. Это предполагает стремление к формированию общественного единства и позволяет каждому жителю активно участвовать в жизни города, выражая собственную точку зрения. Тем не менее конкретные шаги по реализации взаимодействия местного самоуправления с горожанами в указанной Стратегии остаются неопределенными.

Основной целью Стратегии является трансформация Волгограда к 2030 г. в экономически разнообразный и экологически ответственный мегаполис, где процветает средний класс и существует активное взаимодействие между управляющими органами, бизнес-сообществом и жителями. В центре этой концепции находится идея многогранного и динамичного гражданского общества.

Стратегия, направленная на улучшение жизненного уровня в Волгограде, опирается на четыре ключевые области. Во-первых, это инвестиции в развитие человеческих ресурсов. Во-вторых, акцент на инновациях в экономике для стимулирования прогрессивных изменений. Третья область затрагивает повышение стандартов городской среды, что напрямую влияет на удовлетворенность жизнью в городе и создает благоприятные условия для бизнеса. Наконец, четвертое направление касается усовершенствования местного самоуправления через прозрачное взаимодействие с общественностью и бизнес-сектором, содействуя формированию единого информационного поля для всех участников городской жизни.

Для каждого сектора и территориальной зоны Волгограда разработан уникальный набор инструментов, которые применяются в соответствии с особенностями при начале реализации стратегических планов. Однако в документе стратегии упоминается, что промышленное развитие города имеет первостепенное значение для его будущего, поэтому вместо радикального изменения экономической ориентации акцент делается на внедрении передовых технологий в уже развитые сферы промышленного производства. В контексте приспособления Волгограда к новой эпохе технологических инноваций авторы уже в предыдущем исследовании подчеркивали важность структурного обновления города. Предста- вители нового поколения, также известные как центениалы, стремятся к трудоустройству в современных секторах экономики и имеют особые требования к привлекательности территорий [Акимова, Волков, Ефимов, 2021]. В свете этого роль традиционной промышленности должна быть переосмыслена.

Для глубокого понимания траектории развития Волгограда был рассмотрен ключевой документ будущего территории. В рамках эмпирического анализа будет проанализировано восприятие населением планов, заложенных органами государственной власти, а также мера его соотнесения с личными ожиданиями жителей относительно их города.

Результаты эмпирического исследования

Более половины опрошенных составили лица в возрасте 16–29 лет (72 %), что полностью соответствует логике настоящего исследования, которая состоит в выявлении мнения жителей о настоящем и будущем города в первую очередь среди молодежи, которая рассматривается нами как необходимый ресурс роста и развития любой территории. Примерно 2 / 3 опрошенных – представительницы женского пола (66 %). Большая часть опрошенных имеет среднее общее (48 %) или высшее образование (36 %). Более половины респондентов (57 %) родились и выросли в городе Волгограде.

В ответе на вопрос: «С чем у Вас ассоциируется город Волгоград?» – большая часть опрошенных упоминала Мамаев курган (34 %), Сталинградскую битву (28 %), Волгу и набережную (11 %). Также упоминались история (3 %), патриотизм (2 %), памятники (1 %). Многие указывали, что Волгоград – их малая родина (5 %), где живут родственники, друзья, где множество любимых с детства мест, отмечалась красота города и специфический климат (3 %). Также часто упоминались негативные ассоциации: кризис, плохое руководство городом (5 %), плохие дороги (2 %), низкий уровень жизни (2 %).

К интересным результатам привело сравнение ответов на вопрос: «С чем у Вас ассоциируется город Волгоград?» среди родившихся и не родившихся в городе (табл. 1).

Как видно из данных таблицы 1, ассоциации Волгограда с Мамаевым курганом и Сталинградской битвой характерны как для коренных волгоградцев, так и для людей, не родившихся в городе. Значимо чаще коренные волгоградцы (по сравнению с приезжими) ассоциируют город с рекой Волгой, набережной, считают город своей малой родиной. Любопытно, что сами волгоградцы полагают, что город имеет особо тяжелые климатические условия (и, по-видимому, гордятся этим), однако ни один из приезжих не ассоциирует г. Волгоград с резким климатом. С другой стороны, некоторые приезжие выделяют красоту города в качестве основной ассоциации, что не свойственно коренным волгоградцам.

В ответах на вопрос: «Назовите вещи, которые вам ОЧЕНЬ нравятся в Волгограде» также часто упоминаются Мамаев курган, Волга, набережная, парки, учреждения культуры. Часто отражается, что здесь живут хорошие люди. В ответ на вопрос: «Назовите вещи, которые вам НЕ нравятся в Волгограде» в основном указывают плохие дороги, пробки, высокие цены и низкие заработные платы, плохое ЖКХ, проблемы с общественным транспортом и отменой маршрутных такси. Впрочем, некоторые считают, что принципиальных проблем в городе нет.

На вопрос: «Можете ли сказать, что гордитесь родным городом?» – более половины опро-

Таблица 1

Ассоциации относительно г. Волгограда среди родившихся и не родившихся в городе

|

Ассоциации |

Доля ответов среди родившихся в городе, % |

Доля ответов среди не родившихся в городе, % |

Коэффициент ассоциации |

|

Мамаев Курган и военные памятники |

34 |

37 |

–0,069 |

|

Сталинградская битва |

27 |

32 |

–0,122 |

|

Волга, набережная |

15 |

4 |

0,591 |

|

Город в кризисе, плохое руководство |

8 |

4 |

0,399 |

|

Моя малая родина |

7 |

1 |

0,672 |

|

Жара и холод * |

5 |

0 |

1,000 |

|

Хороший, красивый город* |

0 |

6 |

–1,000 |

Примечание . Составлено на основе полученных ответов. * – ответы во всей совокупности встречаются относительно редко и приведены справочно.

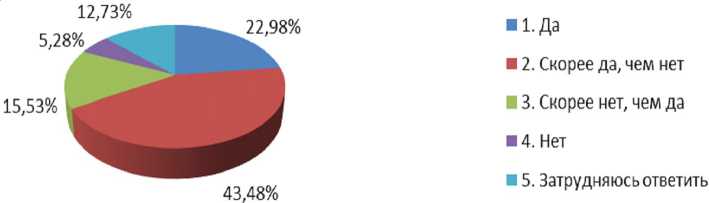

шенных отметили, что гордятся городом Волгоградом или скорее гордятся (рис. 1).

Среди ответов на вопрос, какие черты характера наиболее типичны для волгоградцев, лидирует ответ «таких нет» (22 %). Однако встречаются и многочисленные, зачастую противоположенные характеристики жителей города: отзывчивость (12,1 %), доброта (8,7 %), трудолюбие (4,6 %), грубость (4,0 %), общительность (4,3 %), хамство (3,7 %), грусть (3,7 %), открытость (3,1 %), угрюмость (3,1 %), усталость (2,5 %), оптимизм (2,2 %) и др.

Более половины опрошенных не видят г. Волгоград как город-миллионник в будущем. Менее 1 % опрошенных даже вписали свое видение о Волгограде как об исчезающем городе (табл. 2).

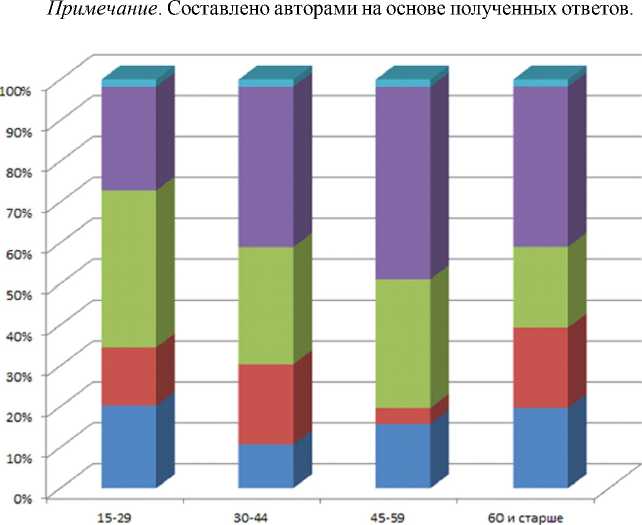

В целом наиболее оптимистичны люди в возрасте 15–29 и старше 60 лет, а наиболее пессимистичны – опрошенные в возрасте 45–59 лет (рис. 2).

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Можете ли вы гордиться г. Волгоградом?» Примечание. Составлено авторами на основе полученных ответов.

Таблица 2

Будущее г. Волгограда с точки зрения местного населения

|

Ответы респондентов относительно будущего г. Волгограда |

Доля ответов, % |

|

Крупный промышленный и транспортный центр с растущим населением |

18,01 |

|

Крупный транспортно-торговый узел с растущим населением |

14,29 |

|

Средний (менее 1 млн жителей) город с сокращающимся населением, но с улучшающимися условиями для жизни, учебы и ведения бизнеса |

35,40 |

|

Средний (менее 1 млн жителей) город без преобладания промышленного сектора, с сокращающимся населением и ухудшающимися условиями для жизни |

30,12 |

|

Исчезающий город |

0,93 |

|

Другое |

1,24 |

-

■ Другое

-

■ 4. Средний (менее 1 млн. жителей) город без преобладания промышленного сектора, с сокращающимся населением и ухудшающимися условиями для жизни

-

■ 3. Средний (менее 1 млн. жителей) город с сокращающимся населением, но с улучшающимися условиями для жизни, учебы и ведения бизнеса

-

■ 2. Крупный транспортно-торговый узел с растущим населением

-

■ 1. Крупный промышленный и транспортный центр с растущим населением

Рис. 2. Ответы респондентов относительно будущего г. Волгограда в разрезе возрастных групп Примечание. Составлено авторами на основе полученных ответов.

Список основных проблем города, отмеченных респондентами, достаточно обширен и включает в себя неудовлетворительное состояние социальной сферы, транспорта (в частности, неоптимальная схема логистики и плохое состояние дорог), низкие заработные платы, сложности карьерного развития, экологические проблемы, изношенность жилого фонда и др. (табл. 3). Указанные жителями проблемы были отмечены и в Стратегии, основной целью которой как раз указано повышение качества жизни населения за счет реформирования социальной сферы, проблем занятости, повышения заработной платы и т. д.

Среди приоритетных направлений развития (из списка возможных ответов) в первую очередь респонденты отмечают рост качества жизни.

В этом отношении мнение жителей полностью совпало с целью Стратегии развития Волгограда. Также опрошенные часто отмечали необходимость развития промышленности, городской среды и предпринимательства (и снова совпадение). Более 7 % опрошенных добавили в поле «Другое», что необходимо комплексное (системное) развитие. Почти никто не считает приоритетным развитие города как туристического места (табл. 4).

Основные направления развития города в целом одинаковы для всех возрастных групп. Однако респонденты в возрасте 15– 29 лет имели гораздо большую вариативность ответов, в частности нередко указывали на необходимость развития городской среды, предпринимательства, инновационной экономики и

Таблица 3

Основные проблемы г. Волгограда с точки зрения местного населения

|

Ответ |

Доля опрошенных, % |

|

Социальные услуги |

82 |

|

Транспорт |

80 |

|

Изношенность домов, транспорта... |

72 |

|

Низкая заработная плата |

59 |

|

Негативная динамика |

40 |

|

Пробки |

40 |

|

Пропускная способность дорог |

40 |

|

Улицы |

40 |

|

Дороги |

40 |

|

ДТП |

40 |

|

Коммунальные услуги |

37 |

|

Озеленение |

33 |

|

Дворовые территории |

30 |

|

Водоемы |

30 |

|

Экология |

30 |

|

Утилизация отходов |

30 |

|

Нет инвестиций |

28 |

|

Нет ремонта жилых домов |

26 |

|

Тарифы ЖКХ |

25 |

|

Трудоустройство |

24 |

|

Карьерный рост |

24 |

|

Хорошо оплачиваемая работа |

22 |

|

Коррупция |

21 |

|

Инфляция |

19 |

|

Детские сады |

17 |

|

Школы |

17 |

|

Культура |

17 |

|

Спорт |

17 |

|

Нехватка специалистов |

16 |

|

Неравенство в уровне жизни |

11 |

|

Административные барьеры |

10 |

|

Налоги |

8 |

|

Смертность |

7 |

|

Заболевания |

7 |

|

Слабое местное самоуправление |

7 |

Примечание. Составлено авторами на основе полученных ответов.

Таблица 4

Приоритетные направления развития г. Волгограда с точки зрения местного населения

|

Направление развития г. Волгограда |

Доля опрошенных,% |

|

Рост качества жизни населения |

43,17 |

|

Развитие промышленности |

11,18 |

|

Повышение качества городской среды |

7,76 |

|

Необходимость комплексного развития |

7,45 |

|

Развитие малого и среднего предпринимательства |

6,52 |

|

Развитие сферы услуг |

5,59 |

|

Развитие инновационной экономики |

5,59 |

|

Развитие информационных технологий |

4,66 |

|

Развитие человеческого капитала |

4,04 |

|

Развитие местного самоуправления |

2,17 |

|

Другое |

0,93 |

|

Затрудняюсь ответить (не знаю) |

0,62 |

|

Развитие города как туристического объекта |

0,31 |

|

Итого |

100,00 |

Примечание. Составлено авторами на основе полученных ответов.

информационных технологий. Более возрастные группы респондентов чаще указывали на необходимость роста жизни и развития промышленности (табл. 5).

На основе сравнительного анализа Стратегии и мнения жителей о развитии Волгограда следует отметить единство точек зрения относительно необходимости повышения качества жизни населения. Дихотомия проявляется в очередности конкретных направлений развития. Для органов местного самоуправления ключевым направлением является формирование человеческого капитала, для жителей данное направление не является столь приоритетным. Горожане заинтересованы в развитии промышленности, повышении качества городской среды, развитии малого и среднего предпринимательства. Для молодежи также важно развитие инновационной экономики, цифровых технологий и комплексное развитие города. В этом отношении Стратегия разделяет мнение молодежи. Однако важный момент состоит в реализации указанных направлений Стратегии. Она была утверждена в 2017 г., и осталось всего 6 лет до конца ее выполнения. Однако опрос, проведенный среди населения в 2022 г., показывает, что указанные в Стратегии проблемы не решены на текущий момент времени и жителей по-прежнему не устраивает качество жизни и уровень развития экономической, социальной и предпринимательской инфраструктуры.

Таблица 5

Направления развития г. Волгограда с точки зрения местных жителей

|

Направление развития г. Волгограда |

Доля опрошенных (%) в возрасте: |

||

|

15–29 лет |

30–44 лет |

45–59 лет |

|

|

Рост качества жизни населения |

42,67 |

38,60 |

61,54 |

|

Развитие промышленности |

6,90 |

22,81 |

23,08 |

|

Повышение качества городской среды |

7,76 |

10,53 |

0,00 |

|

Необходимость комплексного развития |

6,47 |

12,28 |

7,69 |

|

Развитие малого и среднего предпринимательства |

7,76 |

3,51 |

3,85 |

|

Развитие сферы услуг |

7,33 |

0,00 |

0,00 |

|

Развитие инновационной экономики |

6,47 |

3,51 |

0,00 |

|

Развитие информационных технологий |

6,03 |

1,75 |

0,00 |

|

Развитие человеческого капитала |

4,74 |

1,75 |

3,85 |

|

Развитие местного самоуправления |

2,16 |

1,75 |

0,00 |

|

Другое |

0,86 |

1,75 |

0,00 |

|

Затрудняюсь ответить (не знаю) |

0,86 |

0,00 |

0,00 |

|

Развитие города как туристического объекта |

0,00 |

1,75 |

0,00 |

|

Итого |

100,00 |

100,00 |

100,00 |

Примечание. Составлено авторами на основе полученных ответов.

Обсуждение и выводы

Представление жителей о своем родном городе, о месте их проживания является важным индикатором как для региональных властей, так и для более широкого круга стейкхолдеров, начиная от школ / университетов до работодателей. Наши предыдущие исследования показали, что настроения жителей, в том числе молодежи, их модель поведения и ожидания от организации социально-культурного и экономического пространства территорий практически не учитываются местными стейкхолдерами территориального развития, что негативно сказывается на динамике миграции местного населения и на показателях социально-экономического развития региона [Акимова, Волков, Ефимов, 2021; Волков, 2023; Волков, Акимова, Фролов, 2023].

Ассоциации местных жителей относительно города строятся либо вокруг исторических событий (Сталинградская битва, патриотизм), либо вокруг достопримечательностей г. Волгограда (набережная реки Волги, Мамаев курган), что может быть использовано руководством города и региона для конструирования маркетинговой стратегии продвижения и позиционирования города во внешней среде. Важно, чтобы стратегия продвижения города строилась на понятных местным жителям нарративах. Важно учитывать и негативные ассоциации местных жителей относительно города (плохие дороги, пробки, высокие цены, плохое ЖКХ и пр.), чтобы скорректировать политику в данных отраслях и сферах. Обратная связь с местным населением должна стать сквозной функцией всех структурных подразделений городского менеджмента. Ассоциации местных жителей относительно города являются ярким индикатором общественного настроения и должны учитываться при разработке и реализации стратегических документов развития города и региона.

Логично, что позитивные и негативные ассоциации местных жителей относительно города коррелируют с теми вещами, которые им нравятся и которые им не нравятся. Одобрение местных жителей вызывают уже упомянутые достопримечательности города, парки, центр города и непосредственно река Волга. Зная, что нравится местным жителям, можно создавать дополнительные визуально воспринимаемые характеристики города, которые будут способствовать повышению лояльности местных жителей к территории своего проживания.

Вещи, которые не нравятся местным жителям, заслуживают дополнительного, более тщательного анализа как со стороны исследователей, так и со стороны местного руководства. В Стратегии заявлено о развитии единого информационного центра, который должен стать площадкой взаимодействия жителей и органов власти, однако, как показывают результаты опроса, пока такой центр либо не создан, либо работает неэффективно. Руководству г. Волгограда, являющегося убывающей (сжимающейся) территорией, важно знать, что не нравится местным жителям и, в том числе, заставляет их уезжать в другие города и регионы. Низкий уровень жизни, заработных плат, неразвитость малого и среднего бизнеса, инновационной экономики, информационных технологий, транспортной инфраструктуры, низкое качество услуг ЖКХ, дорог, небла-гоустроенность дворовых территорий, общая не-благоустроенность города (грязь) – все это является «выталкивающими» факторами, заставляющими местных жителей менять место проживания. Именно на преодоление указанных проблем должны быть направлены положения Стратегии с указанием конкретных механизмов их реализации и вовлечения ключевых стейкхолдеров.

Гордость за родной город характерна для всех возрастов, хотя доля людей, ответивших утвердительно, меньше среди представителей старшего поколения. Чувство гордости за город Волгоград во многом связано с его героической историей и практически не связано с текущим положением дел. Так, согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, численность населения города Волгограда в период с 2018 по 2022 г. сократилась на 12 318 человек. Между тем гордость местного населения за родной город – это важный ресурс развития территории. Местные жители, которые гордятся своим городом, склонны более активно участвовать в различных общественных инициативах, связанных с его улучшением. Они могут быть склонны к волонтерской работе, участию в местных сообществах и организациях, а также поддерживать идеи и проекты, которые способствуют развитию города.

Данные относительно будущего г. Волгограда с точки зрения местного населения указывают на его негативное восприятие большинством опрошенных. Более половины респондентов не видят его как город-миллионник в будущем, что свидетельствует о негативных мигра- ционных настроениях местных жителей и подтверждает его статус как «сжимающегося» города. Значительная доля опрошенных представила будущее Волгограда с позиции «среднего города», что фиксирует социальную готовность местных жителей жить в среднем по численности городе, но с более развитой социально-бытовой, инженерно-логистической и предпринимательской инфраструктурой. Местным властям необходимо пересмотреть стратегию «возврата к росту», когда органы власти формально фиксируют проблемы городского сжатия и пытаются сформулировать предложения по его преодолению и возвращению на траекторию устойчивого роста [Волков, 2023].

Широкий спектр проблем, отмеченных респондентами, является значимым отражением социальных ожиданий местных жителей. Достаточное количество негативных аспектов указывает на то, что местная власть должна принимать эти проблемы во внимание и предпринимать действия для их решения. Для местной власти все эти проблемы являются сигналом, что необходимо предпринять активные меры для улучшения жизни горожан. И хотя все указанные жителями проблемы были заявлены в Стратегии, они не были реализованы к настоящему моменту времени. Важно создать планы и программы, направленные на решение этих проблем с учетом конкретных потребностей и возможностей города, а также обеспечить прозрачность и открытую коммуникацию с населением в процессе их реализации. Важно также понимать, что молодежь как «трудовые ресурсы высшего качества» хочет работать в других условиях и других отраслях экономики и предъявляет другие требования к территориальной привлекательности, что непременно должно быть учтено органами государственной власти.

Список литературы Дихотомия развития территорий: мнение горожан vs официальная стратегия

- Акимова О. Е., Волков С. К., Ефимов Е. Г., 2021. Привлекательность российских территорий: оценка мнений центениалов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 4. С. 384–404. DOI: 10.14515/monitoring.2021.4.1908

- Волков С. К., 2023. Управляемое сжатие городов в России: логика, возможности и механизмы реализации // Terra Economicus. Т. 21, № 2. C. 101–115. DOI: 10.18522/2073-6606-2023-21-2-101-115

- Волков С. К., Акимова О. Е., Фролов Д. П., 2023. Установки предпринимательского сообщества по отношению к молодым сотрудникам: региональный срез // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. № 4. С. 104–123. DOI: 10.55959/MSU0130-0105-6-58-4-5

- Демография. Миграция, 2020 // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781

- Стратегия социально-экономического развития Волгограда до 2030 года № 53/1539 от 25.01.2017 г., 2017. Волгоград: Волгогр. гор. дума. 47 с.

- Aaltonen K., Kujala J., 2016. Towards an Improved Understanding of Project Stakeholder Landscapes // International Journal of Project Management. Vol. 34, iss. 8. P. 1537–1552. DOI: 10.1016/j.ijproman.2016.08.009

- Albrechts L., 2017. Some Ingredients for Revisiting Strategic Spatial Planning // Situated Practices of Strategic Planning. An international perspective / ed. by L. Albrechts, A. Balducci, J. Hillier. London: Routledge. P. 389–404.

- Baba S., Mohammad S., Young C., 2021. Managing Project Sustainability in the Extractive Industries: Towards a Reciprocity Framework for Community Engagement // International Journal of Project Management. Vol. 39, iss. 8. P. 887–901. DOI: 10.1016/j.ijproman.2021.09.002

- Caldwell N., Freire J. R., 2004. The Differences Between Branding a Country, a Region and a City: Applying the Brand Box Model // Journal of Brand Management. Vol. 12. P. 50–61. DOI: 10.1057/palgrave.bm.2540201

- Cammers-Goodwin S., 2022. Revisiting Smartness in the Smart City // The Oxford Handbook of Philosophy of Technology / ed. by S. Vallor. Oxford ; New York: Oxford University Press. P. 169–187. DOI:10.1093/oxfordhb/9780190851187.013.41

- Cardullo P., Kitchin R., 2019. Smart Urbanism and Smart Citizenship: The Neoliberal Logic of “Citizen-Focused” Smart Cities in Europe // Environment and Planning C: Politics and Space. Vol. 37, iss. 5. P. 813–830. DOI: 10.1177/0263774X18806508#_i13

- Carè S., Trotta A., Carè R., Rizzello A., 2018. Crowdfunding for the Development of Smart Cities // Business Horizons. Vol. 61, iss. 4. P. 501–509. DOI: 10.1016/j.bushor.2017.12.001

- Celata F., Stabrowski F., 2022. Crowds, Communities, (Post)Capitalism and the Sharing Economy // City. Vol. 26, iss. 1. P. 119–127. DOI: 10.1080/13604813.2021.2018846

- Cellina F., Castri R., Simão J. V., Granato P., 2020. Co-Creating App-Based Policy Measures for Mobility Behavior Change: A Trigger for Novel Governance Practices at the Urban Level // Sustainable Cities and Society. Vol. 53. Art. 101911. DOI: 10.1016/j.scs.2019.101911

- De Luca F., Iaia L., Mehmood A., Vrontis D., 2022. Can Social Media Improve Stakeholder Engagement and Communication of Sustainable Development Goals? A Cross-Country Analysis // Technological Forecasting and Social Change. Vol. 177. Art. 121525. DOI: 10.1016/j.techfore.2022.121525

- De San Eugenio-Vela J., Ginesta X., Kavaratzis M., 2020. The Critical Role of Stakeholder Engagement in a Place Branding Strategy: A Case Study of the Empordа Brand // European Planning Studies. Vol. 28, iss. 7. P. 1393–1412. DOI: 10.1080/09654313.2019.1701294

- Ehwi R. J., Holmes H., Maslova S., Burgess G., 2023. Towards a Сo-Сreative Stakeholder Engagement in Smart City Projects: A Life-Cycle Approach // Innovation: The European Journal of Social Science Research. Vol. 36, iss. 4. P. 774–799. DOI: 10.1080/13511610.2023.2266579

- Eshuis J., Braun E., Klijn E. H., Zenker S., 2018. The Differential Affect of Different Stakeholder Groups in Place Marketing // Environmental and Planning C: Politics and Space. Vol. 36. P. 916–936. DOI: 10.1177/2399654417726333

- Fishhendler I., Cohen-Blankshtain G., Shuali Y., 2015. Communicating Mega-Projects in the Face of Uncertainties: Israeli Mass Media Treatment of the Dead Sea Water Canal // Public Understanding of Science. Vol. 24. P. 794–801. DOI: 10.1177/0963662513512440

- Gil N. A., 2023. Cracking the Megaproject Puzzle? A Stakeholder Perspective? // International Journal of Project Management. Vol. 41, iss. 3. Art. 10245. DOI: 10.1016/j.ijproman.2023.102455

- Gustavsson T. K., Hallin A., Dobers P., 2024. Stakeholder Involvement in Distributed Projects: A Performative Approach to Large Scale Urban Sustainable Development Projects and the Case of Stockholm Royal Seaport // Construction Management and Economics. Vol. 42, iss. 2. P. 146–161. DOI: 10.1080/01446193.2023.2232893

- Hanna S., Rowley J., Keegan B., 2021. Place and Destination Branding: A Review and Conceptual Mapping of the Domain // European Management Review. Vol. 18. P. 105–117. DOI: 10.1111/emre.12433

- Healey P., 2003. Collaborative Planning in Perspective // Planning Theory. Vol. 2, iss. 2. P. 101–123. DOI: 10.1177/14730952030022002

- Herstein R., 2012. Thin Line Between Country, City and Region Branding // Journal of Vacation Marketing. Vol. 18, iss. 2. P. 147–155. DOI: 10.1177/1356766711435976

- Johansson M., 2012. Place Branding and the Imaginary: The Politics of Re-Imagining a Garden City // Urban Studies. Vol. 49. P. 3611–3626. DOI: 10.1177/0042098012446991

- Kavaratzis M., 2012. From “Necessary Evil” to Necessity: Stakeholders’ Involvement in Place Branding // Journal of Place Management and Development. Vol. 5, iss. 1. P. 7–19. DOI: 10.1108/17538331211209013

- Kavaratzis M., Kalandides A., 2015. Rethinking the Place Brand: The Interactive Formation of Place Brands and the Role of Participatory Place Branding // Environment and Planning A: Economy and Space. Vol. 47, iss. 6. P. 1368–1382. DOI: 10.1177/0308518X15594918

- Klijn E., Eshuis J., Braun E., 2012. The Influence of Stakeholder Involvement on the Effectiveness of Place Branding // Public Management Review. Vol. 14. P. 499–519. DOI: 10.1080/14719037.2011.649972

- Leminen S., Rajahonka M., Westerlund M., 2017. Towards Third-Generation Living Lab Networks in Cities // Technology Innovation Management Review. Vol. 7, iss. 11. P. 21–35. DOI: 10.22215/timreview/1118

- Lu X., Lange E., 2023. Stakeholder Participation and Visualisation in Sustainable Urban Transformation // Adaptive Urban Transformation. The Urban Book Series / ed. by S. Nijhuis, Y. Sun, E. Lange. Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-89828-1_8

- Oliveira E., Asworth G. J., 2017. A Strategic Spatial Planning Approach to Regional Branding: Challanges and Opportunities // Handbook on Place Branding and Marketing / ed. by A. Campello. Chettenham: Edwar Elgar Publishing. P. 22–40. DOI: 10.4337/9781784718602.00011

- Oliveira E., Hersperger A. M., 2018. Governance Arrangements, Funding Mechanisms and Power Configurations in Current Practices of Strategic Spatial Plan Implementation // Land Use Policy. Vol. 76. P. 623–633. DOI: 10.1016/j.landusepol.2018.02.042

- Pasquinelli C., 2014. Branding as Urban Collective Strategy Making: The Formation of Newcastle Gatestead’s Organisational Identity // Urban Studies. Vol. 51. P. 727–743. DOI: 10.1177/0042098013493025

- She C., Michelon G., 2023. A Governance Approach to Stakeholder Engagement in Sustainable Enterprises – Evidence from B Corps // Business Strategy and the Environment. Vol. 32, iss. 8. P. 5487–5505. DOI: 10.1002/bse.3432

- Swain S., Jebarajakirthy C., Sharma B. K., Maseeh H. I. et al., 2023. Place Branding: A Systematic Literature Review and Future Research Agenda // Journal of Travel Research. Vol. 63, iss. 5. Art. 004728752311686. DOI: 10.1177/00472875231168620

- The Hackable City: Digital Media and Collaborative City- Making in the Network Society, 2019 / ed. by M. de Lange, M. de Waal. Singapore: Springer Nature. DOI: 10.1007/978-981-13-2694-3

- Zenker S., Braun E., 2017. Questioning a “One Size Fits All” City Brand: Developing a Branded House Strategy for Place Brand Management // Journal of Place Management and Development. Vol. 10. P. 270–287. DOI: 10.1108/JPMD-04-2016-0018