Динамическая теория эмоций и системная организация поведения

Автор: Юматов Е.А.

Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) @vestnik-rsias

Рубрика: Медико-биологические науки, науки о человеке

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

Теория функциональных систем П.К. Анохина раскрыла центральную архитектуру целенаправленного поведения, в котором эмоции представляют собой одну из форм психической деятельности мозга, имеющую огромное биологическое, эволюционное и социальное значение. Различные воззрения на биологическую роль и причины возникновения, отрицательных и положительных эмоций представлены в современных теориях эмоций. «Биологическая теория эмоций» П.К. Анохина указывает на ключевую роль эмоций в системной организации целенаправленного поведения и даёт общую эволюционную характеристику развития эмоций на начальном и конечном этапах формирования поведения. Согласно «Информационной теории эмоций» П.В. Симонова, степень выраженности эмоции зависит от биологической или социальной потребности и разности между необходимой информацией, и той которой реально владеет индивидуум для достижения цели. При этом ни одна из теорий в полной мере не даёт ясное представление о формировании эмоций на разных этапах целенаправленного поведения и не учитывает взаимосвязь отрицательных и положительных эмоций в динамике целенаправленного поведения с успешными или неудачными результатами...

Мозг, психика, эмоции, черты характера, поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/143166791

IDR: 143166791

Текст научной статьи Динамическая теория эмоций и системная организация поведения

Головной мозг является уникальной организацией в живой природе, обладающей способностью к субъективной, психической деятельности, выражающейся в чувствах, эмоциях, мыслях, в сознании [1—3, 5—7, 11—13, 15, 21, 30—32].

Познание природы психической деятельности мозга является фундаментальной научной проблемой, имеющей общебиологическое и социальное значение в жизни человека.

Наличие субъективного состояния явилось одним из важнейших факторов эволюции, определившего возможность самообразования и саморазвития жизни. Будучи, связанными с жизненно важными потребностями организма, эмоции сформировались в процессе эволюции как важнейший компонент самосохранения и выживания живых существ.

Первично субъективные состояния должны были появиться у самых ранних форм живых существ в виде примитивные ощущений, которые позволяли сделать выбор между тем, что полезно, а что вредно для организма. С помощью субъективного ощущения живые организмы могли определить, к чему стремится, а что избегать. Правильный выбор обеспечивал выживание живых существ, и в целом вида. По мере эволюционного развития живых организмов возникали и усложнялись разные формы субъективных состояний, вершиной которых явилось психическая деятельность мозга, включающая мышление.

Без субъективной оценки своего собственного состояния и окружающей среды невозможна была бы эволюция живых существ. Возникновение эмоций как субъективного состояния явилось важнейшим фактором эволюции живых существ, определяющим саморазвитие, выживание и самосохранение жизни.

Поэтому к хорошо известным принципам «Эволюционной теории» Ч. Дарвина [9, 10] следует добавить еще один важнейший эволюционный принцип, — наличие субъективного фактора, без которого самоорганизация, саморазвитие жизни были бы невозможными [25, 34].

Эмоции представляют собой одну из форм психической деятельности мозга, имеющую огромное биологическое, эволюционное и социальное значение. Они затрагивают все жизненно важные функции организма. Следует различать эмоции, как субъективные состояния, и эмоциональные реакции, возникающие на фоне эмоций, в виде различных соматовегетативных проявлений.

Различные воззрения на биологическую роль и причины возникновения, отрицательных и положительных эмоций представлены в современных теориях эмоций [1—3, 17—19].

Биологическая теория эмоций

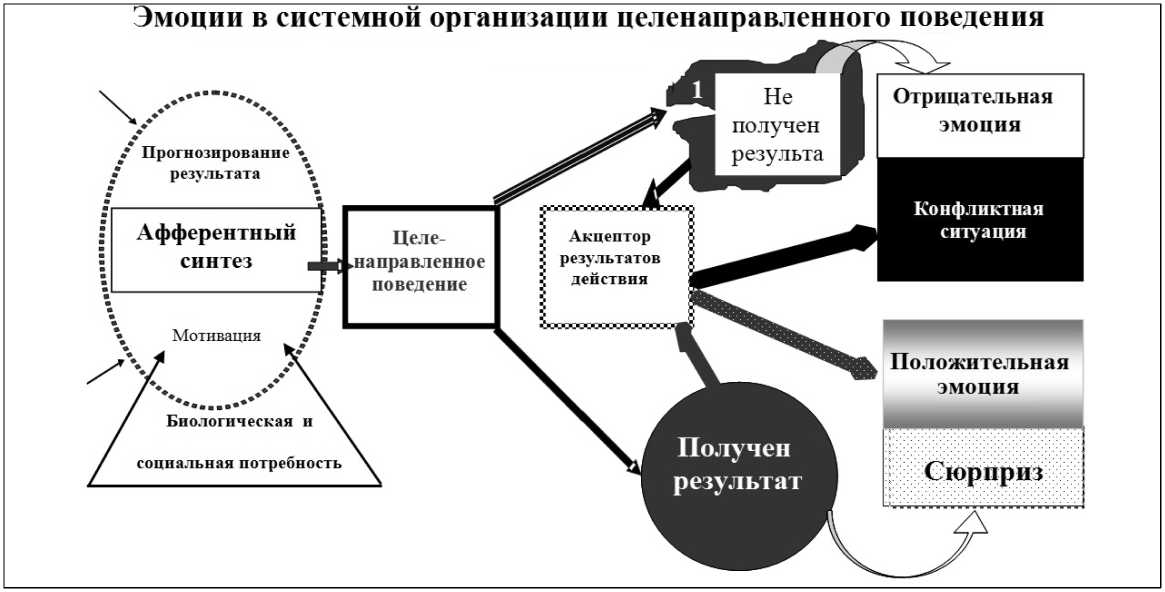

«Биологическая теория эмоций» П.К. Анохина (1968) дает общую характеристику развития эмоций на различных этапах формирования целенаправленного поведения [1—3] (рис. 1).

Основное содержание «Биологической теории эмоций» сводится к тому, что неудовлетворенные потребности вызывают появление отрицательных эмоций, а удовлетворение их приводит к возникновению положительных эмоций. Поведение направлено на избегание отрицательных и получение положительных эмоций.

При достижении необходимого результата происходит мгновенная смена знака эмоции, — отрицательная сменяется на положительную эмоцию, являющуюся своего рода «наградой» за удовлетворение насущной потребности.

При несоответствии полученного и ожидаемого результата проявляется «реакция рассогласования», характеризующаяся ориентировочно-исследовательским рефлексом, сопровождающимся выраженной отрицательной эмоциональной реакцией.

Качественный характер эмоции зависит от специфики мотивации, например, голод, жажда и пр. При возрастании неудовлетворенной потребности специфичность отрицательной эмоции снижается, и она приобретает неспецифический компонент агрессивного характера для любого вида доминирующих мотиваций.

Биологический смысл эмоций заключается в том, что они создают субъективную заинтересованность человека и животных в достижении необходимого организму результата и связанного с ним удовлетворения социальной или биологической потребности. Для каждого субъекта, существующая в каждый момент эмоция (положительная или отрицательная) является «истиной в последней инстанции», не подвергающейся никакому сомнению.

Эмоции являются мощными стимулами для выживания и удовлетворения человеком и животными социальных или биологических потребностей [1, 2]. Они позволяют субъективно оценить существующую в организме ту или иную потребность, ее величину, качественный характер. Они дают возможность выделить из одновременно существующих в организме разных потребностей наиболее значимые (биологические или социальные) и направить поведенческую активность индивидуума на удовлетворение ведущей доминантной потребности. В главном своем проявлении эмоции отражают вектор стремления: избежать все, что вредное, и достичь полезное.

Несомненная ценность «Биологической теории эмоций» П. К. Анохина состоит в том, что она указывает на ключевую роль эмоций в организации целенаправленного поведения и дает общую характеристику развития эмоций на начальном и конечном этапе формирования поведения.

В целом, не умаляя значение фундаментальных системных представлений П. К. Анохина об организации эмоций, можно отметить, что «Биологическая теория эмоций» не учитывает всех факторов и не дает полной «картины» развития эмоций на разных этапах целенаправленного поведения. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры: можно видеть, что наличие потребности и соответствующей ей мотивации не всегда сопровождается появлением отрицательных эмоций; а достигнутый поведенческий результат часто не приводит к возникновению положительной эмоции. Во многих поведенческих ситуациях при не достижении поставленной цели не возникает отрицательная эмоция; и, наконец, целенаправленное поведение может проходить при полном отсутствии каких-либо эмоций.

Информационная теория эмоций

Согласно «Информационной теории эмоций» П. В. Симонова, степень выраженности эмоции зависит от биологической или социальной потребности и разности между необходимой информацией, и той которой реально владеет индивидуум для достижения цели [17—19].

Рис. 1. Схема системной организации целенаправленного поведения (по П. К. Анохину).

какой-либо актуальной

П. В. Симонов пишет: «Эмоция есть отражение мозгом человека и животных потребности (ее качества и величины) и вероятности (возможности) ее удовлетворения, которую мозг оценивает на основе генетического и ранее приобретенного индивидуального опыта» (1981, с. 20).

Отраженная мозгом потребность есть ни что иное, как мотивация. Тем выше потребность и сильнее связанная с ней мотивация, тем больше при прочих равных условиях будет величина эмоций.

Сила эмоций также будет возрастать при меньшей прогнозируемой вероятности удовлетворения потребности. Наивысшее проявление эмоций будет при малом объеме информации о возможности удовлетворения потребности. Оценку возможной вероятности достижения результата в удовлетворении потребности в каждом поведенческом акте дают человек и животные на основании своего индивидуального опыта.

«Информационная теория эмоций» делает акцент на причинах появления отрицательных эмоций на этапе возникновения потребности и не раскрывает всю динамику развития отрицательных и положительных эмоций в процессе осуществления целенаправленного поведенческого акта.

Системная организация целенаправленного поведения

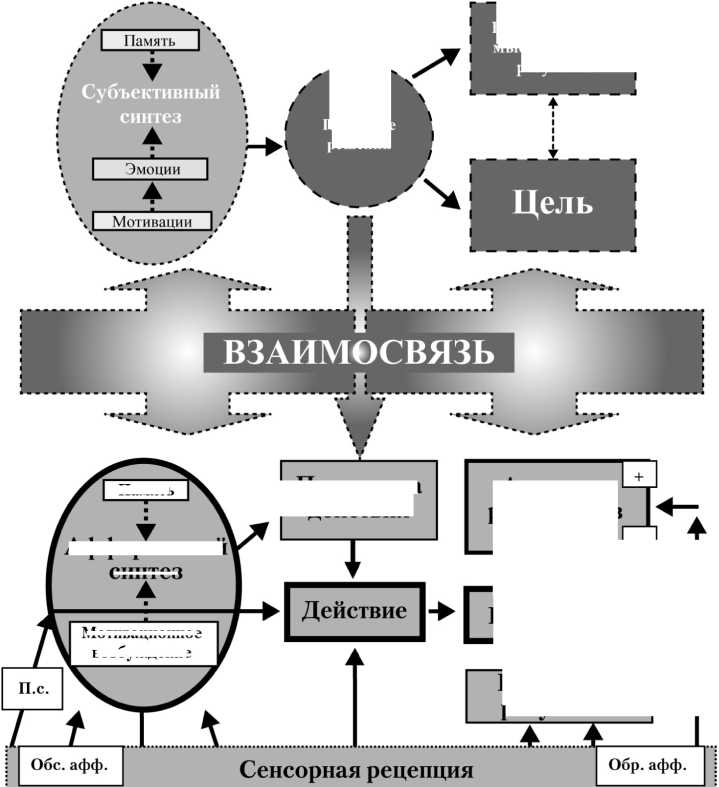

Теория функциональных систем, разработанная П. К. Анохиным (1968, 1974), указывает на центральные узловые механизмы формирования целенаправленного поведения и «прокладывает концептуальный мост» между психической и нейрофизиологической деятельностью мозга [2, 4].

При этом в функциональной системе целенаправленного поведения отражена только нейрофизиологическая составляющая мозговых процессов и не представлена психическая деятельность мозга, которая остается как бы «за кадром», только подразумевается, что она существует.

Системная организация целенаправленного поведения имеет две взаимосвязанные и объединенные в единое целое подсистемы: нейрофизиологическую и психическую [25, 34, 35]. Психическая и нейрофизиологическая деятельность мозга взаимосвязаны, и связь между ними двухсторонняя (рис. 2). Это и есть тот «концептуальный мост», о котором писал П. К. Анохин [2, 4].

На нейрофизиологическом уровне осуществляется восприятие всех сенсорных потоков возбуждения от органов чувств, формируются биологические мотивации, компоненты памяти, связанные с запоминание и хранением информации, эфферентные, командные программы, управляющие движением, поведением и вегетативными реакциями, совершаются рефлекторные реакции, автоматизированные поведенческие акты, за счет ранее сложившейся предпусковой интеграции, происходит оценка полученного результата.

На психическом уровне осуществляется осмысление всей поступающей в мозг информации, формируются социальные мотивации, происходит инициация извлечения необходимой информации из памяти, появляется цель, и возникают все психологические проявления, такие, как сознание, мышление, эмоции и пр.

Основные психические функции мозга: свобода воли, постановка цели, выбор поведения, мыслительный, воображаемый результат и оценка достижения цели происходят на субъективном сознательном уровне.

Психическая деятельность проявляется в сознании, характеризующемся способностью мозга к самоощущению, в виде чувств, эмоций, мышления.

В системной организации целенаправленного поведения можно видеть взаимосвязь эмоций и сознания:

-

• Целенаправленное поведение происходит на фоне бодрствования, и при наличии сознания.

-

• В сознании отражается прогноз возможности и реальности достижения результата в целенаправленном поведении, что является определяющим фактором развития эмоций.

-

• Сознание включает в себя текущее эмоционально-мотивационное состояние, которое инициируют формирование целенаправленного поведения.

Однако не всегда в системной организации целенаправленного поведения существует взаимосвязь эмоций и сознания. При формировании и осуществлении автоматизированного поведенческого акта сознание существует, а эмоций нет.

Во время сна сознание и целенаправленное поведение отсутствуют, а эмоции есть, особенно, во время сновидений [28].

Следует помнить, что формирование сознания и эмоций происходит в психической сфере деятельности мозга, которая прямо не сводится к нейрофизиологическим процессам [13, 14, 16, 25, 26, 33—35]. Однако целый ряд исследователей делают серьезные методологические ошибки, когда пытаются раскрыть природу сознания, эмоций, опираясь только на нейрофизиологические, нейрохимические механизмы мозга.

Динамическая теория эмоций

Проведя глубокий анализ существующих теорий эмоций, мы пришли к выводу, что ни одна из теорий в полной мере не дает ясное представление о формировании эмоций на разных этапах целенаправленного поведения и не учитывает взаимосвязь отрицательных и положительных эмоций в динамике целенаправленного поведения с успешными или неудачными результатами.

Существующие теории эмоций статичны, они не отражают динамику соотношений потребности, мотивации, вероятностного прогнозирования и достижения

Память

Афферентный

Психическая деятельность мозга (чувства, сознание, мысли, эмоции и пр.)

Принятие решения

Мотивационное возбуждение синтез

РЕЗУЛЬТАТ

Параметры результата

Воображаемый, мыслительный результат

Программа действия

Акцептор результатов

Нейрофизиологическая деятельность мозга

Рис. 2. Схема системной организации нейрофизиологической (1) и психической (2) деятельности мозга.

Обозначения: П. с. — пусковой стимул; Обс. афф. — обстановочная афферента-ция; Обр. афф. — обратная афферентация.

результата в процессе многократного осуществляющегося целенаправленного поведения.

Опираясь на представления о формировании эмоций, изложенных в «Биологической теории эмоций» и «Информационной теории эмоций», мы разработали «Динамическую теорию эмоций», характеризующую развитие эмоций на разных этапах целенаправленном поведении, с учетом изменяющихся соотношений прогнозируемой вероятности и реального достижения результата, а также индивидуальных характерологических черт личности [24, 27—29].

«Динамическая теория эмоций» рассматривает последовательное развитие эмоций в различных стадиях целенаправленного поведения (по П. К. Анохину), в зависимости от исходного прогнозирования вероятности и реального достижения результата. Биологический знак

Возникновение эмоций на разных стадиях целенаправленного поведения при различной прогнозированной возможности и реальности достижения результата (статический режим).

|

^Стадии организации х. поведения Прогнозируемая X. вероятность достижения цели |

Афферентный (субъективный) синтез, вызванный мотивацией |

Принятие решения, формирование программы действия, аппарата прогнозирования параметров результата («акцептор результатов действия») |

Действие |

Оценка результативности поведенческого акта, характер поведения тт L Получен । Не получен результат | результат |

|

|

Абсолютная уверенность достижения результата поведения |

0 |

0 |

0 |

АЛА ! РР 0 — |

|

|

Малая вероятность возможности достижения цели |

— |

— |

— |

PC, РП I 0, — |

|

|

Абсолютная невозможность достижения цели |

ч—н |

1 1 |

— КС ВРМ "I 1" |

||

|

Предвосхищение возможности достижения результата |

+ - ВР |

АБЭ |

|||

|

Нежелание осуществлять поведенческий акт |

—— - |

БП |

|||

Обозначения: « +» — положительная эмоция; «—» — отрицательная эмоция; 0 — отсутствие эмоций; РР — реакция рассогласования; РС — реакция сюрприза; РП — рисковое поведение; ВРМ — воображаемый результат, мечта; КС — конфликтная ситуация, невозможность получения результата; АПА — автоматизированный поведенческий акт; ВР — виртуальный результат; АБЭ — амбивалентные эмоции; БП — безвольное поведение, лень.

эмоций (положительный, отрицательный) или отсутствие эмоций на разных стадиях поведения зависят от соотношения прогнозируемой вероятности в достижении цели и результативности в удовлетворении потребности.

Основные стадии целенаправленного поведения (по П. К. Анохину) представлены в рис. 1 и таблица.

При осуществлении целенаправленного поведения могут быть различные варианты соотношения прогнозируемой индивидуумом вероятности достижения цели и результативности совершенного поведенческого акта.

-

1. Прогнозируемая абсолютная уверенность, т.е. стопроцентная вероятность достижения результата поведения. При этом поведение завершается реальным достижением цели.

-

2. Прогнозируемая абсолютная уверенность в достижении цели. Однако после поведенческого акта не был достигнут необходимый результат. Имело место ошибочное прогнозирование.

-

3. Прогнозируемая малая вероятность возможности достижения цели. При этом в целенаправленном поведении был достигнут необходимый результат.

-

4. Прогнозируемая малая вероятность возможности достижения цели. В целенаправленном поведении не был достигнут необходимый результат.

-

5. Прогнозируемая абсолютная невозможность достижения цели. Не может быть достигнут необходимый результат.

-

6. Прогнозируемое предвосхищение достижения результата при неуверенности в успехе.

-

7. Прогнозируемая возможность достижения результата при нежелании совершать поведенческий акт.

В зависимости от соотношения прогнозируемой индивидуумом вероятности достижения цели и реальной результативности совершенного поведенческого акта возникают различные эмоции на разных стадиях целенаправленного поведения.

Рассмотрим случаи возникновения отрицательных и положительных эмоций на разных стадиях целенаправленного поведения в статическом режиме, означающем, что указанные соотношения прогнозируемой вероятности достижения цели и реальной результативности совершенного поведенческого акта остаются неизмененными (таблица).

-

В случае 1, если при прогнозируемой абсолютной уверенности в достижении цели, поведение завершается получением необходимого результата, то эмоции отсутствуют. Мы назвали этот вид поведения, который не сопровождается эмоциями, — автоматизированным

поведенческим актом. В повседневной жизни такие виды поведения происходят наиболее часто и их бесчисленное множество: индивидуум открыл дверь, включил свет, взял ручку, нарезал хлеб и пр. В этих случаях нет никакой биологической необходимости привлекать эмоции в качестве мобилизующего фактора, т.к. ни что не препятствует достижению цели.

Случай 2, в исходном прогнозе была абсолютная уверенность в достижении цели. Однако поведение не привело к необходимому результату. Прогнозирование успеха было ошибочное.

При наличии абсолютной уверенности в успехе на начальных этапах поведение не сопровождается отрицательными эмоциями. Однако в конце при отсутствии ожидаемого результата появится ярко выраженная отрицательная эмоция, которая возникает, как «реакция рассогласования», при несоответствии полученного результата прогнозируемому результату.

В случае 3, если имеет место неуверенность в успехе и предшествующий опыт человека или животного не позволяет принять решение, гарантирующее достижение необходимого поведенческого результата, то в этом случае на стадии афферентного синтеза присутствует отрицательная эмоция, степень выраженности которой будет зависеть от мотивации и прогнозируемой вероятности достижения результата. Именно этот случай возникновения эмоции представлен в «Информационной теории эмоций» П. В. Симонова [17—19]. Отрицательная эмоция будет сопровождать весь поведенческий акт до стадии оценки его результата в акцепторе результатов действия.

В благоприятном случае, в ситуации 3, когда параметры достигнутого результата полностью соответствуют ожидаемым результатам действия, возникает положительная эмоция.

Последняя венчает удачный поведенческий акт, только тогда, когда исходно существовала и прогнозировалась малая вероятность достижения приспособительного результата. Чем меньше была надежда на успех, тем более проявится положительная эмоциональная реакция («восторг», «сюрприз») при неожиданном достижении цели. При этом, чем сильнее отрицательная эмоция на стадии формирования и реализации поведения, тем ярче положительная эмоция в случае успешного завершения поведенческого акта и удовлетворения доминирующей потребности. Это хорошо видно на примере студента сдающего экзамен. До сдачи экзамена сильное эмоциональное волнение, после успешной сдачи восторженная эмоция.

В погоне за положительными эмоциями человек совершает рисковое поведение, при котором намеренно использует ситуацию риска с малой вероятностью достижения результата для того, чтобы в случае успеха получить максимальное положительное эмоциональное вознаграждение. Сильная отрицательная эмоция завершается ярко выраженной положительной эмоцией. Так, например, поступают любители экстремального спорта, заядлые игроки в рулетку, картежники. Од- нако, как правило, малая вероятность успеха чаще всего приводит к неудаче, которая вызывает выраженные отрицательные эмоции и серьезные последствия.

В последние время из-за духовной деградации среди молодежи наблюдается пагубное увлечение особо опасными, асоциальными видам рискованного поведения, которые часто заканчиваются гибелью подростков.

Положительные эмоции, возникшие в результате успешного достижения цели, как правило, кратковременные и через определенное время проходят после удовлетворения существовавшей потребности, например, сдачи экзамена. Тем самым эмоциональная сфера будет освобождена для формирования новых эмоций на основе существующих мотиваций и не реализованных потребностей.

В неблагоприятном случае, в ситуации 4, когда при исходно прогнозируемой малой возможности достижения цели не был получен необходимый результат, сохранится отрицательная эмоция, которая будет отражать существующую неудовлетворенную потребность. Никакой «сюрпризности» или «рассогласования» в это случае не будет. Индивидуум не рассчитывал на положительный результат и его не получил. Однако если все-та-ки была какая-та надежда на успех и не слишком малая прогнозируемая вероятность достижения его, то все же возникнет огорчение из-за не полученного результата.

Степень «сюрприза» или «рассогласования» зависит от исходно прогнозируемой возможности достижения желаемого результата. Наибольшая положительная «сюрпризная» эмоция возникнет в момент неожиданного получения поведенческого результата при исходно низкой или отсутствующей прогнозируемой вероятности достижения цели. Напротив, чем меньше прогнозируемая вероятность достижения результата, тем менее выражены «реакция рассогласования» и связанная с ней отрицательная эмоция при не достижении результата. Наибольшая отрицательная эмоция проявится при максимально прогнозируемой уверенности в успехе в случае не достижения цели.

В случае 5, при которой прогнозируется абсолютная невозможность достижения цели (безвыходная ситуация), эмоциональная реакция зависит от характерологических черт личности. У одних лиц возникает длительная отрицательная эмоция. Эту ситуацию К. В. Судаков назвал «конфликтной поведенческой ситуаций», при которой человек и животные длительно не могут удовлетворить свои ведущие потребности [20]. Другие сознательно отказываются от недостижимой цели и тем самым находят для себя выход из конфликтной ситуации. Третьи удовлетворены неосуществимой мечтой и испытывают положительные эмоции от воображаемого результата.

В случае 6 возможно одновременное существование двух амбивалентных опережающих эмоций: отрицательной и положительной.

Отрицательные эмоции связаны с неуверенностью в получении результата и предвидением нежелательной ситуации в достижении цели.

Положительные эмоции возникают на основании прежнего опыта, позволяющего предвосхищать возможность достижения цели. Они отражают предвкушение радости от полученного в будущем результата [24, 27, 28]. В этом случае будет проявляться «виртуальное подкрепление» или «виртуальный результат», который будет характеризоваться наличием положительной эмоции еще до получения реального результата.

При исходной неуверенности в достижении желаемого результата, всякое получение дополнительной информации, увеличивающей возможность достижения цели, вызывает уменьшение отрицательной эмоции и увеличение положительной. И напротив, прогноз дополнительных препятствий в достижение цели усиливает отрицательную эмоцию и одновременно ослабляет положительную.

При этом наблюдается двойственное сочетание двух противоположных, амбивалентных эмоций. Соотношение и величина той и иной эмоций зависит от многих факторов: характера и силы мотивации, а самое главное, от прогностической вероятности получения результата. Тем больше прогнозируемая вероятность, тем меньше отрицательная эмоция и больше опережающая положительная эмоция.

Можно привести множество таких форм эмоционального состояния. Находящийся у накрытого стола человек ощущает чувство голода и одновременно положительное предвкушение. Другой пример, отрицательные эмоции будут отражать трепет и беспокойство в ожидании возможного любовного свидания. В то же время будут возникать положительные эмоции в предвкушении радости от предстоящей встречи с любимым человеком.

Эту возможность сочетания положительной и отрицательной эмоций выразил А.С. Пушкин в своем стихотворении (1829 г.).

«…….Мне грустно и легко; печаль моя светла;

Печаль моя полна тобою,

Тобой, одной тобой… Унынья моего

Ничто не мучит, не тревожит,

И сердце вновь горит и любит — оттого, Что не любить оно не может».

Некоторые люди склоны к мечтательности, которая вызывает положительную эмоцию от воображаемого предвкушения желаемого результата, который не может быть достигнут.

Во многих случаях положительная эмоция, предвосхищая достижение результата, является причиной азарта, который возникает на фоне неопределенности и отсутствия полной уверенности в успехе. Такого рода взаимоотношения отрицательных и положительных эмоций особенно отчетливо проявляются в азартных играх.

Опираясь на представление П. К. Анохина об акцепторе результатов действия [2, 4] и «Динамическую теорию эмоций», характеризующую формирование эмоций в динамике системной организации эмоций [17—19], С. К. Судаков рассматривает различные нейро- химические механизмы опережающего эмоционального, «виртуального» подкрепления [22].

Существует весьма типичная ситуация 7, при которой есть неудовлетворенная потребность и соответствующая ей мотивация, но отсутствует желание выполнять необходимый поведенческий акт. Сталкиваются две мотивации. Эта ситуация характеризуется безвольным поведением, ленью. В этом случае суммируются отрицательные эмоции. Одна от неудовлетворенной потребности и недостигнутого результата; другая — от негативного отношения к обязанности выполнения действий.

Эмоции могут возникать у человека в динамике своего развития уже после завершенного поведения или реально произошедшей поведенческой ситуации, периодически всплывая в памяти в виде переживаний о совершившихся событиях. Этот вид памяти Е. А. Громова назвала «эмоциональная память» [8]. Чем более значимыми были эмоции, тем сильнее они фиксировались в эмоциональной памяти. Следовые позитивные эмоции оставляют впечатления о достижении важнейших жизненных результатов. Отрицательные эмоции могут быть полезны для избавления от повторения неблагоприятных поведенческих ситуаций, или иметь негативный характер при чрезвычайно сильных затянувшихся переживаниях, вызывающих невротические реакции.

Вместе с тем могут возникать эмоции, которые напрямую не связаны с системной организацией поведения и с необходимостью достижения какого-то конкретного результата. Этот вид эмоций можно назвать «Спонтанные эмоции». К ним относится плохое настроение, грусть, унынье или чувство необъяснимой радости, которые ни с чем конкретным не связаны.

Могут быть разные причины спонтанных отрицательных эмоций: общая неудовлетворенность, плохое самочувствие, погодные условия, сезонные изменения, предчувствия, гормональные перестройки, циклоидный характер и пр. Если такие спонтанные отрицательные эмоции приобретают длительный затяжной характер, то они могут привести к развитию депрессии, а в случае психических нарушений к аффективным расстройствам.

При длительно неудовлетворенной доминирующей потребности отрицательные эмоции теряют адаптивный характер и приобретают неспецифическую по отношению к мотивации форму в виде эмоционального раздражения, гнева, отчаяния и пр. При этом поведение теряет целенаправленный характер. Всем известны различные виды бессмысленного, не ориентированного на результат поведения: как топать ногой, бить тарелки, ломать стулья, кидать вещи и т.д., которые характеризуются выражением эмоций, не направленных на достижение необходимого результата, и беспомощностью в выборе адекватного поведения.

Подводя итог выше сказанному, можно утверждать, биологический знак эмоций на всех стадиях организации поведения зависит от соотношения прогнози- руемой вероятности в достижении цели и реальной результативности в удовлетворении потребности. Наиболее сильные отрицательные эмоции возникают при отсутствии ожидаемого результата и неэффективности поведения на фоне полной уверенности в успехе. Максимально выражены они в конфликтной ситуации, при которой существует ничтожная возможность достижении поведенческого результата.

При достижении необходимого поведенческого результата и удовлетворения потребности практически мгновенно происходит смена биологического знака эмоции с отрицательного на положительный.

Эмоции являются важнейшим стимулом поведения, а само поведение направлено на избегание отрицательных и получение положительных эмоций. Отрицательные эмоции мобилизуют организм на удовлетворение существующей потребности, они «подталкивает» к действию, а положительные эмоции «притягивает» к насущному результату и служит своего рода предвестником будущего результата.

Эмоции возникают и особенно необходимы там, где есть препятствия к достижению цели, где предвидятся затруднения и оценивается малая вероятность в возможности удовлетворения насущной потребности. В этом главный смысл эмоций, — мобилизовать всю деятельность организма на значимые проблемы в удовлетворении потребности. Поэтому сила эмоций, страсть часто определяются не столько содержанием потребности, сколько малой возможностью, т. е. недостижимостью цели. В этом может проявиться «фальшь» эмоций, которая нашла отражение в поговорке: «Запретный плод сладок». Вполне возможно, что «плод» реально не окажется столь уж «сладким».

Основываясь на вероятностной субъективной оценки результативности поведения, эмоции не всегда оказываются достоверными «путеводителями» в поведении. Они могут дезориентировать в выборе правильного решения и провоцировать ошибочное поведение. Яркие эмоции придают «сильный импульс» в достижении цели, но при этом снижают возможность разумного, адекватного принятия целесообразного решения. Эмоция «слепа». — Она мобилизует, устремляет, но, как известно, часто может быть «плохим советчиком».

При полной возможности удовлетворения всех потребностей и капризов у индивидуума наступает «пресыщение», — ничего уже не радует, жизнь становится опустошенной. Только при наличии выстраданного страстного ожидания проявится положительная эмоция при получении желаемого результата. Об этом писал П. В. Симонов, «стремление к сохранению положительных эмоций диктует активный поиск неопределенности, потому что полнота информации «убивает наслаждение» (П. В. Симонов, 1970, с. 62) [17]. Отрицательные эмоции необходимы для получения удовольствия.

В системной организации эмоций существует взаимосвязь между отрицательными и положительными эмоциями. Фактически положительные эмоции не могут воз- никнуть без предшествующих отрицательных эмоций. Без отрицательных эмоций не бывает положительных.

В естественных условиях стремление человека и животных к положительным эмоциям означает формирование под стимулирующим влиянием отрицательных эмоций такого целенаправленного поведения, с помощью которого, несмотря на наличие препятствий, все же удается добиться необходимого результата. Испытать положительные эмоции — означает преодолеть отрицательные.

Принципиально важно отметить изменения характера эмоций в динамике системной организации целенаправленного поведения, при многократно повторяющихся целенаправленных поведенческих актах. Этим определяется название теории: «Динамическая теория эмоций».

В динамике поведения субъективная оценка вероятности достижения цели может изменяться, за счет приобретения опыта, обучения, тренировки и закрепления навыков. Поэтому меняется характер эмоций по мере совершенствования и результативности целенаправленного поведения.

Каждый успешный поведенческий акт, завершающийся положительной эмоцией, привносит опыт и повышает прогностическую вероятность достижения результата при последующей субъективной оценке. Поэтому эмоции, сопровождающие один и тот же многократно повторяющийся поведенческий акт, могут быть различными. Например, можно проиллюстрировать динамику формирования различных эмоций на примере отношения к игре. Вначале, при первых попытках участия в игре, когда нет еще необходимых навыков, у ребенка возникает негативное отношение, связанное с неуверенностью в успехе и неудачей. При успешном повторении игры степень неуверенности и отрицательная эмоция уменьшится и появится положительная эмоции при достигнутом результате, которые повысят интерес ребенка к игре. В дальнейшем уверенность в себе, в своем умении настолько возрастут, что еще до начала игры участник начинает испытывать положительные эмоции от предвкушения успеха, которые дополнительно усиливаются при реально достигнутом результате.

При многократно повторяющихся, предсказуемых и успешных результатах отрицательная и положительная эмоции будут уменьшаться. И, наконец, когда вероятность успеха в игре станет максимальной, исчезнет отрицательная эмоция, а вслед за ней положительная. Поведение станет автоматизированным, игра станет скучной, ребенок утратит к ней интерес.

Таким образом, взаимосвязь отрицательных и положительных эмоций меняется в динамике формирования успешной целенаправленной деятельности по мере ее совершенствования.

Если эмоция возникла, то она обязательно найдет свое выражение в соматовегетативных реакциях. Можно лишь волевым образом скрыть определенные компоненты эмоциональных реакций. Например, вос- питанный человек не проявит негативное поведение, раздражение, брань или ярко выраженную реакцию восторга. Однако при этом человек будет испытывать внутреннее эмоциональное состояние. При этом скрытые компоненты отрицательных эмоциональных реакций, так называемые, «задержанные эмоции» будут усиливать внутренние эмоциональные реакции.

«Динамическая теория эмоций» указывает на возможность сознательного самоанализа, контроля и управления непосредственно эмоциями в системной организации целенаправленного поведения и показывает пути для достижения этого.

Мотивация, как правило, соответствует потребности, и сознательное влияние на мотивацию весьма ограничено. Однако все же есть возможность устранить нежелательную социальную мотивацию и связанную с ней эмоцию. Для этого надо найти, «включить» другую социальную потребность и актуализировать связанную с не мотивацию, тем самым, сделав ее доминирующей.

Другой, наиболее эффективный подход для управления эмоциями направлен на поиск и получение дополнительной информации, повышающей вероятностный прогноз достижения поведенческого результата. Безусловно, этот способ управления эмоциями связан с индивидуальными характерологическими чертами личности, с эрудицией, образованием, опытом, интеллектуальными способностями, социальным положением и окружением человека. Самоконтролю эмоций можно обучаться, анализирую целесообразность: полезность или бессмысленность ранее проявившихся эмоций.

В динамике своего существования эмоции могут отражать субъективное отношение индивидуума к уже ранее совершенным поступках и к полученным результатам, которые сопоставляются с индивидуальными нравственными моральными критериями допустимого и невозможного. Благодаря воспитанию, культуре, в акцепторе результатов действия закладываются параметры, отражающие возможное и недопустимое в обществе.

Поведение контролируется нормами заложенной морали. В соответствии с этим, индивидуум избегает и не совершает поступки, выходящие за рамки допустимых, неприличных действий. Если же по тем или иным причинам совершено непристойное поведение с неустранимыми последствиями, то человек испытывает негативные эмоции угрызения совести или стыда, которые возникают при «рассогласовании» между заложенными установками и реальными последствиями поведения.

Наряду со всеми указанными динамическими факторами, определяющими развитие эмоций на разных стадиях целенаправленного поведения, большое значение имеют индивидуальные характерологические черты личности, зависящие от типа высшей нервной деятельности, возбудимости, эмоциональности, раздражительности и пр.

Эмоции представляют собой субъективные состояния человека или животного, целиком (качественно и количественно) зависящие от характера социаль- ной или биологической мотивации, от возможности и реальности достижения результата в целенаправленном поведении, от индивидуальных характерологических черт личности, и характеризуются комплексом со-матовегетативных реакций [24, 27, 28].

Эти представления послужили основой для экспериментального моделирования эмоциональных состояний и эмоционального стресса [20, 22, 23].

До сих пор ни одна из теорий эмоций не принимала во внимание биологическую и социальную целесообразность механизмов контроля и ограничения продолжительности эмоциональных состояний, и даже не ставила вопроса о существовании их.

В центральной организации эмоций существуют биологически целесообразные механизмы контроля и ограничения продолжительности отрицательных эмоциональных состояний [24, 28].

Отрицательные эмоции при неудовлетворении потребностей (в большей части социальных) и отсутствии возможности достижения поведенческого результата с течением времени все же угасают. Еще быстрее исчезают положительные эмоции.

Эмоции не должны быть поверхностными и краткосрочными, иначе не смогут обеспечить достижение цели, особенно, если это сопряжено с преодолением препятствий и проявлением необходимой настойчивости. Однако эмоции не должны быть и слишком продолжительными. В случае, если бы эмоция, возникшая на основе конкретной неудовлетворенной мотивации, раз и навсегда приобрела бы стойкий характер, то это исключило бы возможность переключения поведения на удовлетворение других жизненно важных потребностей.

Таким образом, эмоции обладают определенной пластичностью, и в здоровом организме сохраняется естественный эмоциональный баланс, для которого характерны соотношение положительных и отрицательных эмоциональных состояний и их продолжительность. Пластичность эмоций зависит от многих факторов: возраста, наследственных и индивидуально приобретенных характерологических особенностей, перенесенных эмоциональных напряжений, состояния здоровья и пр. Известно, что у детей пластичность эмоций наиболее высока и огорчения и слезы довольно быстро сменяются хорошим настроением и положительными эмоциями. С возрастом пластичность эмоций уменьшается, и отрицательные эмоциональные реакции, как правило, затягиваются, что и предрасполагает к развитию эмоционального стресса.

Заключение

«Динамическая теория эмоций» дает всестороннее описание развития положительных, отрицательных эмоций на разных этапах системной организации целенаправленного поведения, с учетом изменяющихся соотношений прогнозируемой вероятности и реального достижения результата, а также индивидуальных характерологических черт личности.

«Динамическая теория эмоций» наиболее полно раскрывает происхождение, биологическую роль и участие эмоций в целенаправленном поведении, и показывает возможности для разумного самоконтроля и управления эмоциями в реальном поведении.

Основные положения «Динамической теории эмоций» сформулированы на основе наблюдения эмоций в реальных ситуациях и подтверждены нами при комплексном анализе психофизиологического состояния студентов [27].

Учебная деятельность студентов является реальной жизненной моделью целенаправленного поведения, которая отражает психическую деятельность, проявляющуюся в закономерности развития эмоций и эмоционального напряжения. Основные принципы развития эмоций, эмоционального напряжения являются общебиологическими и имеют отношения к людям различных профессий.

В нашей монографии «Психофизиология эмоций и эмоционального напряжения студентов» представлено многоплановое исследование индивидуально-групповых психофизиологических и соматовегетативных реакций

Список литературы Динамическая теория эмоций и системная организация поведения

- Анохин П. К. Эмоции. БМЭ, 2-е изд., 1963; 35, с. 339-358.

- Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. М.: Медицина, 1968. 547 с.

- Анохин П. К. Психическая форма отражения действительности. Ленинская теория отражения и современность/Под ред. Т. Павлова. 1969. София. Раздел 1. Глава 3. с. 109

- Анохин П.К. Теория функциональной системы. Успехи физиологических наук. 1974; 5 (2): 5-92.

- Афтанас Л.И. Эмоциональное пространство человека: психофизиологический анализ/ Отв. ред. В. А. Труфакин. Новосибирск, 2000. 119 с.

- Бехтерева Н. П. Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека. Л.: Медицина, 1974. 151 с.

- Бехтерева Н.П. Per aspera… Жизнь. Наука о мозге человека. Л.: Наука. 1990. 145 с.

- Громова Е. А. Эмоциональная память и ее механизмы. 1980. М.: Наука. 181 с.

- Дарвин Ч. Выражение душевных волнений. 1896. СПб

- Дарвин Ч. О выражении эмоций у человека и животных. СПб. Питер, 2001. 384 с.

- Иваницкий А. М. Главная загадка природы: как на основе процессов мозга возникают субъективные переживания. Психологический журнал. 1999; 20 (3): 93-104.

- Изард К. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2000. 464 с.

- Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. М. 1975. 304.

- Нагель Т. Мыслимость невозможного и проблема духа и тела. Вопросы философии, 2001, № 8.

- Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных. Полное собрание сочинений. М.-Л.: АН СССР. 1951.

- Поппер К. Знание и психофизическая проблема: В защиту взаимодействия. Пер. с англ. И. В. Журавлева. М., 2008. 256 с.

- Симонов П. В. Теория отражения и психофизиология эмоций. М. 1970

- Симонов П. В. Эмоциональный мозг. М.: Наука, 1981. 215 с. 19. Симонов П. В. Мотивированный мозг. М.: Наука. 1987.

- Судаков К.В. Системные механизмы эмоционального стресса. М.: Медицина,1981. 229 с.

- Судаков К.В. Системные механизмы психической деятельности. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2010; 110 (2): 4-14.

- Судаков С.К. Механизмы «виртуального» подкрепления и действие психоактивных веществ. Вопросы наркологии. 2017; 2-3: 109-116.

- Юматов Е.А. Экспериментальные модели конфликтных ситуаций с регистрацией пульса и артериального давления. Журн. высш. нервн. деятел. им. И. П. Павлова. 1980; 30 (4): 860-864.

- Юматов Е.А. Динамическая организация эмоций и эмоциональный стресс. Труды 6-ых Симоновских чтений. М. Русский врач, 2009 с. 13-46.

- Юматов Е.А. Психическая деятельность мозга -«ключ» к познанию. ЭПНИ Вестник Международной академии наук. Русская секция (Электронный ресурс), 2013; 1: 35-45. Режим доступа: http://www.heraldrsias.ru/online/2013/1/269/

- Юматов Е.А. Методология изучения сознания в современной психофизиологии. «150 лет «Рефлексам головного мозга». М. Интелл. 2014. 152 с.

- Юматов Е.А. Глазачев О.С., Быкова Е.В., Дудник Е.Н., Потапова О.В., Пер цов С.С. Психофизиология эмоций и эмоционального напряжения студентов/Под ред. Е.А. Юматова. М. ИТРК, 2017. 200 с.

- Юматов Е. А. Системная организация психической деятельности мозга во сне и в бодрствовании. Вестник Международной Академии Наук (Русская секция). 2017; 1: 21-28.

- Юматов Е.А. Динамическая теория эмоций. Материалы ХХIII Юбилейного Съезда Физиологического Общества им. И. П. Павлова. Воронеж, 2017: 1137-1139.

- Damasio A. The Feeling of What Happens: Body and Emotion: the Making of Cosciousness. N.Y. Harcourt Brace, 2000. 386 p.

- Edelman G.M., Tononi G. Consciousness. How matter becomes imagination. London. Pinguin Books. 2000. 274 p.

- Koch C. Neurobiology of Consciousness, MIT Press, 2005

- Sperry R.W. Neurology and the mind-brain problem. Am. Sci. 1952; 40: 291-312

- Yumatov E.A. To the theory of the systemic organization of the brain psychic activity. Current Neurobiology. 2017; 8 (2): 40-50.

- Yumatov E.A. The molecularly fielding psychophysical nature of the brain mental activity. J. Neuroscience and Medicine. 2019; 10 (2): 55-74.