Динамическое соединение берцовых костей при повреждении межберцового синдесмоза

Автор: Богацкий Г.В., Файн А.М., Ваза А.Ю., Гнетецкий С.Ф., Гранделис А.А., Хорошков С.Н., Титов Р.С., Скуратовская К.И., Рожков К.А., Жиркова Е.А.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 4 (58), 2024 года.

Бесплатный доступ

Обоснование: Применение методов статической фиксации берцовых костей сопряжено с необходимостью удаления имплантов, фиксирующих синдесмоз в регламентированные сроки, перед тем как приступить к полноценной функциональной реабилитации пациентов. Разработанный способ соединения берцовых костей на уровне дистального сочленения сохраняет физиологическую подвижность малоберцовой кости относительно одноименной вырезки в большеберцовой кости.Цель: доказать преимущество разработанного метода динамического соединения берцовых костей на уровне их дистального сочленения. Материал и методы: метод применен у 260 пациентов (2019 - 2022 гг.), активизированных без средств дополнительной внешней иммобилизации голеностопного сустава с полной нагрузкой на оперированную ногу в течение 2-4 дней после операции. Последующее наблюдение осуществлялось на 0,5; 1,5; 3; 6 и 12 месяцев после операции. Результаты оценивали по шкалам AOFAS, OMAS, VAS.Результаты: Зафиксирована высокая скорость восстановления функции голеностопного сустава при незначительной интенсивности болевых ощущений при полной нагрузке на прооперированную конечность.Заключение: динамическое соединение берцовых костей на уровне их дистального сочленения спонгиозным винтом с частичной резьбой обеспечивает возможность активной реабилитации пациентов уже в самые ранние сроки послеоперационного периода, при этом риск механической несостоятельности данного соединения значительно снижен (или минимален), а необходимость этапного удаления винта в установленные сроки отсутствует.

Межберцовый синдесмоз, остеосинтез, нестабильность голеностопного сустава

Короткий адрес: https://sciup.org/142244698

IDR: 142244698 | УДК: 617.585.1 | DOI: 10.17238/2226-2016-2024-4-7-14

Текст научной статьи Динамическое соединение берцовых костей при повреждении межберцового синдесмоза

Введение: Общепринятым методом хирургического лечения переломов лодыжек, с повреждением межберцового синдесмоза является соединение берцовых костей между собой статическими или динамическими конструкциями [1]. К статическим методам относятся: спицы с упорными площадками, болт-стяжка, позиционный винт [2, 3, 4] биодеградируемый винт со сплошной резьбой [5, 6]. К динамическим – различные виды пластики межберцовых связок [7, 8, 9], устройство для восстановления дистального межберцового синдесмоза [10], система Tight Rope [7].

Статические методы фиксации берцовых костей практически полностью блокируют подвижность малоберцовой кости, в связи с чем необходимо соблюдать некоторые ограничения в реабилитационном периоде на время адекватного сращения всех поврежденных элементов, образующих межберцовый синдесмоз. Так, при блокировке подвижности между берцовыми костями, реабилитационные мероприятия даже умеренной активности приводят зачастую к расшатыванию или повреждению импланта с утратой фиксации дистального межберцового сочленения. Это может привести к неправильному сращению поврежденных элементов синдесмоза, нарушению стабильности сустава и нарушению динамической конгруэнтности суставных нагружаемых поверхностей в нем. Кроме того, необходимо выполнение этапной операции по удалению фиксирующего синдесмоз импланта в строго определенные сроки перед началом полноценной функциональной реабилитации, а именно разрешением полной нагрузки на ногу и одновременно активной разработки движений в голеностопном суставе. Игнорирование этой операции затрудняет разработку движений в суставе и может привести к синостозу берцовых костей, развитию контрактур голеностопного сустава, или напротив – к расшатыванию или разрушению импланта, фиксирующего синдесмоз, что в данном случае можно расценивать как положительный эффект от самодинамизации конструкции.

Одним из наиболее широко распространенных статических способов фиксации берцовых костей на уровне межберцового синдесмоза является применение позиционного винта. Корректная установка позиционного винта исключает чрезмерное сближение берцовых костей на уровне их дистального сочленения, однако не определены ни оптимальное расстояние между берцовыми костями в момент установки импланта, ни способ его контроля [11]. После операции в раннем послеоперационном периоде накладывается гипсовая лонгета, чтобы исключить движения в голеностопном суставе и опору на ногу. В дальнейшем, после прекращения иммобилизации, разрешаются движения в голеностопном суставе. Перед началом осевой нагрузки на ногу без дополнительной внешней фиксации рекомендуется этапное удаление позиционного винта, по данным разных авторов, через 5 - 12 недель после проведенной операции [12,13].

Несоблюдение пациентами этих ограничений или разрешение им полноценно нагружать ногу в раннем послеоперационном периоде без внешней иммобилизации голеностопного сустава может привести к расшатыванию позиционного винта и/или его разрушению с утратой фиксации берцовых костей. Если потеря фиксации берцовых костей происходит до адекватного сращения поврежденных элементов межберцового синдесмоза, то возрастает риск вторичного расхождения берцовых костей с образованием подвывиха стопы. У пациентов, которым проводили активную функциональную реабилитацию на ранних сроках после операции с применением позиционного винта, разрушение импланта наблюдалось в 10-19% случаев уже через 1,5 месяца после операции [7, 16].

Методы динамической фиксации обеспечивают подвижность малоберцовой кости относительно большеберцовой, что является более физиологично, но амплитуды допускаемой ими подвижности мало изучены и не всегда соответствуют амплитудам физиологической подвижности. В частности, эти способы фиксации могут чрезмерно ограничивать амплитуду движений малоберцовой кости в одном направлении и при этом допускать патологические ее отклонения в других направлениях. В результате, активные реабилитационные мероприятия в раннем послеоперационном периоде могут привести к сращению связок межберцового синдесмоза в условиях их перерастяжения, что может повлечь за собой удлинение связок, нестабильность в голеностопном суставе и нарушение динамической конгруэнтности суставных поверхностей. Кроме того, методы динамической фиксации обычно трудоемки в исполнении, и обладают недостаточной прочностью фиксации берцовых костей для проведения в раннем послеоперационном периоде активных реабилитационных мероприятий.

Стремление начать восстанавливать и опорную, и двигательную функции голеностопного сустава в наиболее раннем периоде реабилитации прослеживается в современных научных трудах, и параллельно тому продолжается поиск фиксаторов, наиболее удовлетворяющих прочности и динамичности соединения берцовых костей.

Нами разработан метод лечения, при котором соединение берцовых костей на уровне их дистального сочленения сохраняет подвижность малоберцовой кости, причем, лишь в пределах физиологических амплитуд, и, с учетом прочности этого соединения, метод позволяет проводить активную реабилитацию пациентов в самые ранние сроки после операции [15].

Цель: доказать преимущество разработанного метода динамического соединения берцовых костей на уровне их дистального сочленения.

Материал и методы:

Для определения наилучшего метода фиксации межберцового синдесмоза (МБС), было проведено 10 кадаверных исследований, в ходе которых измерялась амплитуда подвижности малоберцовой кости относительно большеберцовой кости в условиях неповрежденного и поврежденного связочного комплекса составляющего межберцовый синдесмоз. Измерялись следующие направления: вертикальное смещение малоберцовой кости, смещение в сагиттальной плоскости, смещение во фронтальной плоскости, вращение малоберцовой кости вокруг своей оси. После получения результатов в условиях неповрежденного связочного комплекса межберцового синдесмоза, связки межберцового синдесмоза и межкостная мембрана пересекалась и сравнивалась амплитуда движений в условиях фиксации межберцового синдесмоза различными фиксаторами: кортикальным винтом со сплошной резьбой ø 3,5 мм (КВСР), спонгиозным винтом с частичной резьбой ø 4,0 мм (СВЧР), системой Tight Rope. Фиксаторы устанавливались по каналу на 3-4 см выше суставной щели голеностопного сустава, под углом 20-30˚ кпереди относительно фронтальной плоскости. Полученные нами данные (Таблица 1) доказывают, что при фиксации межберцового синдесмоза винтом с частичной резьбой амплитуда подвижности малоберцовой кости относительно большеберцовой кости максимально приближена к физиологической, в то время как фиксация винтом с полной резьбой или системой Tight Rope сковывает или недостаточно прочно фиксирует межберцовый синдесмоз. На основании полученных результатов нами была вынесена гипотеза что, фиксация синдесмоза винтом с частичной резьбой позволяет начинать полную раннюю функциональную реабилитацию. [13]

Таблица 1

Амплитуды подвижности малоберцовой кости (N=10).

|

Направления движений малоберцовой кости |

Физиологическая |

Фиксация КВСР |

Фиксация СВЧР |

Фиксация Tight Rope |

|

Вращение малоберцовой кости вокруг своей оси |

7,4˚ |

1,8˚ |

7,2˚ |

26˚ |

|

Вертикальное смещение |

1,2 мм |

0 мм |

1,2 мм |

2 мм |

|

Смещение в сагги-тальной плоскости |

3,8 мм |

0,5 мм |

2,2 мм |

5 мм |

|

Смещение во фронтальной плоскости |

2,8 мм |

0 мм |

2,5 мм * |

1 мм ** |

* параметр, задаваемый нами в ходе исследований в соответствии с возможностью отклонения малоберцовой кости в условиях целости связок МБС.

** параметр, задаваемый нами в ходе исследований с целью уменьшить чрезмерную смещаемость малоберцовой кости по остальным направлениям.

Для подтверждения вынесенной гипотезы было проведено ретро-проспективное исследование.

Основную группу в проспективном исследовании составили 260 пациентов в период с 2019 по 2022 годы. с переломами лодыжек (44В по классификации АО-ОТА), сочетающихся с повреждением межберцового синдесмоза. Среди них были 130 мужчин и 130 женщин в возрасте от 18 до 80 лет. Всем в ходе операции была проведена фиксация межберцового синдесмоза винтом с частичной резьбой ø 4,0мм.

Все пациенты основной группы начали полную осевую нагрузку без средств дополнительной иммобилизации в течение 2-4 дней после операции. С первых дней после операции проводились активные реабилитационные мероприятия: лечебная гимнастика для восстановления амплитуды движений в голе- ностопном суставе и обучение правильной походке. Большинство пациентов (236 человек - 90,7%) были активизированы на 2-4 день после операции. Рентгенологическое наблюдение и контрольный осмотр проводили через 2 недели, 1.5, 3, 6 и 12 месяцев после операции. Удалялись все фиксаторы сразу не ранее 9-10 месяцев после операции. Этапное удаление винта с частичной резьбой никому не проводилось.

Группу сравнения в ретроспективном исследовании составили 100 пациентов в период с 2018 по 2019 годы, с переломами лодыжек (44В по классификации АО-ОТА), сочетающихся с повреждением межберцового синдесмоза. В группу были включены 43 мужчин и 57 женщин в возрасте от 18 до 80 лет. Всем была проведена фиксация межберцового синдесмоза винтом со сплошной резьбой ø 3,5 мм.

С первых дней всем пациентам проводились реабилитационные мероприятия, направленные на восстановление объема движений в голеностопном суставе. Активизация пациентов осуществлялась при помощи костылей с минимальной нагрузкой на оперированную ногу. Рентгенологическое наблюдение и контрольный осмотр проводили через 2 недели и 1.5 месяца со дня операции, затем планировали этапное удаление винта с полной резьбой. Винт удалялся через 7-10 недель после операции. После удаления винта рекомендовалась более активная разработка движений в голеностопном суставе и больший перенос веса на ногу. Дальнейший рентгенологический контроль и осмотр проводился через 2 недели после удаления винта и через 3, 6 и 12 месяцев после первой операции. Средний срок удаления позиционного винта составил 8,5 недель.

Описание методики динамического соединения берцовых костей на уровне дистального их сочленения [15]:

Соединение берцовых костей на уровне межберцового синдесмоза осуществлялось после восстановления внутреннего и наружного комплексов голеностопного сустава, и после установки малоберцовой кости в своем ложе – одноименной вырезке большеберцовой кости.

Для соединения использовался спонгиозный винт с частичной резьбой с диаметром резьбы 4,0 мм. (Рисунок 1). Формирование канала для винта проводилось сверлом ø 2,7 мм. Направление проведения спонгиозного винта с частичной резьбой должно быть перпендикулярно плоскости малоберцовой вырезки, а уровень проведения - от 1,5 до 4 см выше суставной щели голеностопного сустава. Винт вводится до момента соприкосновения его головки с пластиной или с малоберцовой костью при удержании стопы в максимальном тыльном сгибании. В таком положении стопы в межлодыжечное пространство входит широкая часть таранной кости, тем самым задавая индивидуальное ограничение сближения берцовых костей. Такие условия, а также гладкая часть винта позволяют сохранить физиологическую подвижность малоберцовой кости относительно большеберцовой кости и в то же время предотвратить избыточные патологические отклонений. (Рисунок 2) [15].

Под воздействием осевой нагрузки и активных движений в голеностопном суставе, происходит сминание стенок канала вдоль гладкой части винта. (Рисунок 3).

|

а |

б |

■ в |

г |

||

|

Рисунок 1 Статико-динамическое соединение берцовых костей спонгиозным винтом с частичной резьбой на уровне межберцового синдесмоза. |

|||||

|

А – схема соединения берцовых костей в |

горизонтальной плоскости. Б – |

схема соединения берцовых костей во фронтальной плоскости. В – схема |

|||

|

соединения берцовых костей в сагиттальной плоскости. Г – принцип статико-динамического соединения берцовых костей спонгиозным винтом |

|||||

|

с частичной резьбой. 1 – спонгиозный винт с частичной резьбой; 2 – малоберцовая кость (2а – наружный кортикальный слой; 2б – губчатое вещество; |

|||||

|

2в – внутренний кортикальный слой); |

3 – большеберцовая кость (3а – |

наружный кортикальный слой; 3б – губчатое вещество; 3в – внутренний |

|||

|

кортикальный слой); 4 – сформированный канал для винта (на 0,2 мм шире диаметра гладкой части винта); 5 – таранная кость. [15] |

|||||

|

1I |

а |

б |

|||

|

Рисунок 2 Схематическое изображение двойной мобильности при статико-динамическом соединении берцовых костей спонгиозным винтом |

|||||

|

с частичной резьбой на уровне межберцового синдесмоза с возможностью незначительного упругого отклонения самого винта в разные |

|||||

|

стороны относительно центральной |

его оси, а также возможностью малоберцовой кости изменять свое положение относительно винта. |

||||

|

А – во фронтальной плоскости; Б – в горизонтальной плоскости. Обозначения:1 – |

спонгиозный винт с частичной резьбой; 2 – малоберцовая |

||||

|

кость; 3 – большеберцовая кость; 4 – сформированный канал |

для винта (на 0,2 мм шире диаметра гладкой части винта). [15] |

||||

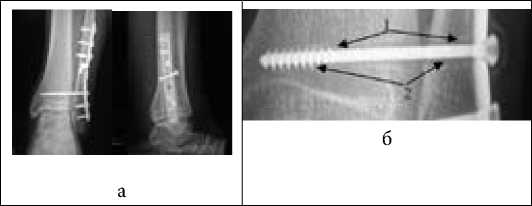

Рисунок 3 Оценка отдаленных результатов. А – снимок через 3 месяца после операции. Б – 1-конусовидное расширение канала, 2 - зона резорбции

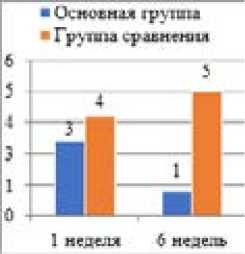

Результаты. Зафиксирована высокая скорость восстановления функции голеностопного сустава в первую неделю при незначительной интенсивности болевых ощущений при полной нагрузке на прооперированную конечность (2-4 балла по шкале ВАШ) в условиях соблюдения правильной биомеханической оси нагрузки. В дальнейшем болевой синдром постепенно регрессировал беспокоил минимально. Субъективно пациентами было отмечено отсутствие нарастания отека и болевых ощущений во время ходьбы с нагрузкой на ногу по сравнению с моментами, когда конечность располагалась на полу без опоры. В группе сравнения уровень интенсивности болевых ощущений в покое составил 1-3 балла по шкале ВАШ и постепенно нарастал до 4-5 баллов во время ходьбы без опоры на ногу. Во время ходьбы пациенты ощущали постепенное увеличение отека конечности и нарастание болевых ощущений.

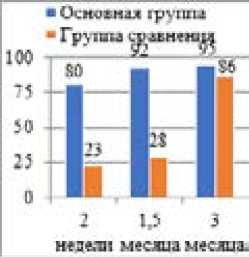

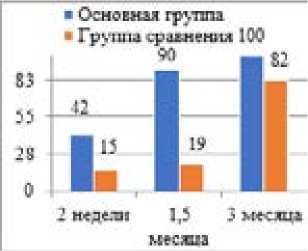

Спустя 2 недели и 1.5 месяца после операции средние значения AOFAS и OMAS в основной группе были значимо выше чем в группе сравнения – 80 и 42 против 22 и 15; 92 и 90 против 28 и 19 соответственно.

После удаления позиционного винта у пациентов группы сравнения субъективно отмечено облегчение выполнения упражнений направленных на разработку движений в голеностопном суставе. Пациентам разрешали нагрузку на оперированную конечность, 100% которой им удалось достичь в течение 1-1,5 недель. Была отмечена быстрая динамика восстановления функции голеностопного сустава и снижение интенсивности болевых ощущений до 1-3 баллов по шкале ВАШ во время полной опоры на оперированную ногу в условиях соблюдения правильной биомеханической оси нагрузки. В дальнейшем болевой синдром также, как и в основной группе сразу после разрешения нагрузки на ногу, постепенно регрессировал и беспокоил минимально. Субъективно пациентами было отмечено резкое снижение интенсивности нарастания отека и болевых ощущений во время ходьбы с нагрузкой на ногу по сравнению этапом реабилитации до удаления позиционного винта. Через 2 недели после удаления позиционного винта среднее значение по шкале AOFAS составило 62 баллов.

Через 3 месяца после операции разница между группами уже не столь значима и составляла 94 и 100 против 86 и 82. К 6 месяцам после операции у всех пациентов исследуемых групп произошло сращение переломов. Пациентов практически перестал беспокоить отечный синдром. Значения по шкалам восстановления у 92,8% пациентов основной группы и 86% пациентов группы сравнения достигли максимального уровня.

Таблица 2

Сравнение показателей AOFAS, OMAS и VAS в разные сроки между группами

AOFAS

Визуально-аналоговая шкала (VAS)

OMAS

Статистическую обработку полученных данных провели с помощью программы Statistica 13. Так как не все данные имели нормальное распределение, применили методы непараметрической статистики. Для описательной статистики использовали медиану (Me) и межквартильный размах (Q1; Q3), абсолютные (n) и относительные (%) величины. Сравнение групп проводили при помощи критериев: калькулятора вероятностных распределений (ВК) для долей, Манна-Уитни (M-W) для непрерывных величин двух несвязанных выборок, Фридмана ANOVA (Friedman) для непрерывных величин трех связанных выборок, Вилкоксона (W) для непрерывных величин двух связанных выборок. За уровень статистической значимости принято p<0,05.

При сравнении показателей AOFAS, OMAS и VAS пациентов обеих групп выявлено что в основной группе показатели AOFAS и OMAS статистически значительно выше, относительно группы сравнения Показатель VAS в основной группе статистически значительно ниже, относительно группы сравнения. Данные результаты убедительно свидетельствуют о быстром функциональном восстановлении у пациентов основной группы.

Поломка винта в основной группе произошла у 4 пациентов (1,5%) в сроки от 6 до 12 месяцев, что в свою очередь не повлекло вторичного повреждения межберцового синдесмоза.

Поломка винта в группе сравнения произошла у 6 пациентов (6%) к 1,5 месяцам после операции. Этим пациентам была проведена 4-х кортикальная фиксация берцовых костей. Все эти винты сломались приблизительно посередине. Рентгенологически отмечено выраженное расширение стенок канала в большеберцовой кости вокруг проксимальной части винта и сохранение костной ткани вокруг дистального отломка винта. У 17 (17%) пациентов группы сравнения к 1,5 месяцам после операции рентгенологически выявлена «резорбция» костной ткани вокруг винта по всей его длине, при этом у 8 из них выкручивание винта во время его удаления было неосуществимо из-за полного отсутствия сцепления резьбы винта со стенками канала. Винты удаляли при помощи зажима. Выявленная рентгенологически «резорбция» костной ткани носит механическую этиологию, как следствие полного расшатывания винта в системе данного крепления.

В основной группе к 1,5 месяцам после операции рентгенологически определялось невыраженное просветление по ходу гладкой части винта веретенообразной формы. К 3 месяцам происходило умеренное склерозирование стенок этого канала. Это наблюдение мы расцениваем как сминание костной ткани гладкой частью винта в пределах его смещаемости внутри канала, что косвенно подтверждает сохранение динамического свойства в данной системе крепления. В ходе исследования мы корректировали методику и сделали вывод о необходимости установки винта достаточной длины с целью предотвращения ранней утраты стабильности в конструкции. У 12 пациентов (4,6%) основной группы к 3 месяцам рентгенологически было отмечено разрушение костной ткани вокруг нарезной части винта и у троих из них его незначительная миграция кнаружи без вторичного расхождения берцовых костей. Во всех этих 12 случаях нами во время операции был установлен короткий винт с частичной резьбой, нарезная часть которого начиналась в большеберцовой кости не глубже 1,0 см от ее наружного кортикала. С учетом сроков после операции и отсутствия неблагоприятных клинических проявлений, а также с учетом отличного функционального результата и отсутствия вторичных смещений и признаков несостоятельности межберцового синдесмоза у этих пациентов, мы ограничились лишь наблюдением за ними до проведения операции по удалению всех фиксаторов одновременно в сроки 9 и более месяцев после основной операции.

К 6 месяцам у 64 пациентов рентгенологически нами было отмечено частичное или полное разрушение костной ткани вокруг нарезной части винта. С учетом сроков после операции, отсутствия неблагоприятных клинических проявлений, а также с учетом отличного функционального результата и отсутствия вторичных смещений и признаков несостоятельности межберцового синдесмоза у этих пациентов, данные рентгенологические особенности не имеют практического значения, а лишь косвенно подтверждают сохранение подвижности в данном соединении.

Учитывая вышеизложенное, можно с уверенностью сказать, что частота поломки винтов при фиксации межберцового синдесмоза винтом с частичной резьбой, составила менее 2%, что значительно ниже по сравнению с данными других авторов, использовавших фиксацию винтом с полной резьбой (от 4,7% до 18%) [14, 16]. При этом в нашем исследовании несостоятельности фиксации синдесмоза без повторной травмы отмечено не было.

Заключение: Применение соединения берцовых костей предлагаемым способом показало свою высокую эффективность, позволяя восстанавливать и опорную, и двигательную функцию поврежденной нижней конечности с первых дней после проведенного оперативного вмешательства, так как такое соединение обладает достаточной стабильностью, и при этом не препятствует физиологической подвижности малоберцовой кости. Биомеханически правильная ранняя нагрузка на поврежденную ногу не сопровождается значимыми болевыми ощущениями и не приводит к развитию осложнений.

Необходимость этапного удаления винта, соединяющего берцовые кости, в регламентированные сроки отпадает, поскольку разрешенная нагрузка на поврежденную ногу в процессе восстановления функции не приводит к разрушению фиксатора.