Динамика активности некоторых ферментов класса трансфераз при лечении диареи телят

Автор: Мамедзаде И.Т.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 9, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучение изменения активности ферментов АСТ и АЛТ в крови телят с диагнозом диарея во время и после лечения заболевания лекарственными растениями (ива - Salix L., дуб - Quercus L., кизил - Cornus mas L., шалфей - Salvia L., конский щавель - Rumex confertus, горец (гречишка мясо-красная) - Polygonum carneum, зверобой - Hypericum perforatum, тысячелистник - Achillea millefolium) в комплексе с лекарственными препаратами (олететрин, тетрациклин и цефтриаксон). Эксперименты проводились в Гянджа-Газахском экономико-географическом регионе Азербайджанской Республики на гибридных телятах (кубинская зебу × кавказская бурая) мясного направления, выращенных на фермерском хозяйстве Гапанлы (Шамкирская область) и на телятах черно-белой породы молочного направления, выращенных на фермах Сулиддиноглу (Самухская область). Статистическую обработку полученных данных осуществляли с применением программ Statistica и MS Excel. Исследование 25 телят черно-белых и гибридных пород (кубинский зебу × кавказская бурая) в возрасте от 1-10 дней проводилось в частных фермерских хозяйствах. Несмотря на то, что показатели активности ферментов АСТ и АЛТ в крови леченых телят обоих пород, содержащихся в хозяйствах, увеличились по сравнению с показателями крови телят до лечения, статистически значимых изменений активности АЛТ в течение всего эксперимента не было. Мы полагаем, что различия между биохимическими показателями крови телят, содержащихся в исследуемых фермах Сулиддиноглу и Гапанлы, зависят от пола животных и условий их содержания. Результаты исследования показывают, что в экспериментальных группах на обеих фермах изменения биохимических показателей крови телят до, во время и после лечения имеют одинаковую направленность, а изменения не являются статистически значимыми (P > 0,05).

Кровь, аланинаминотрансфераза, лекарственные растения, аспартатаминотрансфераза, активность, диарея, теленок

Короткий адрес: https://sciup.org/140250731

IDR: 140250731 | УДК: 619:636:612.1 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-9-165-170

Текст научной статьи Динамика активности некоторых ферментов класса трансфераз при лечении диареи телят

Введение. Диарея с сопутствующим нарушением функции пищеварительной системы наблюдается у 7–100 % новорожденных телят. Гибель телят наблюдается первые 10 дней жизни [1, 2]. В настоящее время при лечении желудочно-кишечных заболеваний новорожденных телят применяется широкий спектр химиотерапевтических, биологических и других средств [3, 4]. Следует отметить, что эти препараты оказывают положительный эффект, но некоторые из них обладают кумулятивным эффектом и могут вызвать отравление. Применение новых методов и схем лечения при лечении и профилактике массовой диареи у телят является одной из актуальных проблем животноводства.

Основное место в патогенезе диспепсии телят занимает интоксикация организма [5, 6]. Поскольку интоксикация организма в первую очередь влияет на функцию печени, она проявляется в изменении показателей активности ферментов. Показатели активности ферментов и их изоферментов широко используются при диагностике различных заболеваний. Изучение активности ферментов аспартатаминотрансферазы (AST-CF 2.6.1.2) и аланинаминотрансферазы (ALT-CF 2.6.1.2), которые осуществляют белковый и аминокислотный обмен, представляет большой интерес в клинических исследованиях [7–9].

Цель исследования: изучение изменения активности ферментов АСТ и АЛТ в крови телят с диагнозом диарея во время и после лечения заболевания лекарственными растениями в комплексе с лекарственными препаратами.

Материал и методика исследования. Эксперименты проводились в Гянджа-Газахском экономико-географическом регионе Азербайджанской Республики на гибридных телятах (кубинская зебу x кавказская бурая) мясного направления, выращенных на фермерском хозяйстве Гапанлы (Шамкирская область) и на телятах черно-белой породы молочного направления, выращенных на фермах Сулиддиноглу (Самухская область). Были исследованы 20 голов гибридной (кубинская зебу x кавказская бурая) с фермы Гапанлы и 25 голов черно-белой породы животных с фермы Сулиддиноглу. При лечении желудочно-кишечных расстройств телят, сопровождающихся диареей, в качестве комплексного лечения были использованы лекарственные растения – ива ( Salix L.), дуб ( Quercus L.), кизил ( Cornus mas L.), шалфей ( Salvia L.), конский щавель ( Rumex confferus ), горец (гречишка мясо-красная) ( Polygonum) carneum ), зверобой ( Hypericum perforatum ), тысячелистник ( Achillea mullefolium ) и препараты олететрин, тетрациклин и цефтриаксон.

На ферме Сулиддиноглу черно-белых телят, включенных в I группу, лечили отваром коры дуба + коры ивы, олететрином и цефтриаксоном; телят II группы – настоем кизила + шалфея, олетерином и цефтриаксоном; телят III группы – настоем конский щавель + горец (гре-чишка мясо-красная), олететрином и цефтрак-соном; телят IV группы – настоем зверобоя + тысячелистник, олететрином и цефтриаксоном; телят V группы – олететрином и цефтриаксоном. Телят I группы гибридных пород, содержащихся на ферме Гапанлы, лечили отваром коры дуба + коры ивы, тетрациклином и цефтриаксоном; телят II группы – настоем кизила + шалфея, тетрациклином и цефтриаксоном; телят, входящих в группу III, – настоем конского щавеля + горец (гречишка мясо-красная), тетрациклином и цефтриаксоном; телят IV группы – настоем зверобоя + тысячелистника, тетрациклином и цефтриаксоном; телят V группы – тетрациклином и цефтриаксоном.

Настои и отвары, приготовленные из лекарственных растений в соотношении 1 : 10, давали два раза в день с 12-часовым интервалом животным всех групп за 15 минут до кормления; первой группе – 150 мл, а животным других групп – по 100 мл, препараты вводили внутримышечно дважды с 12-часовым интервалом: олететрин – 2 г, цефтриаксон – 1 г, тетрациклин – 1 г.

Активность ферментов аланинаминотрансферазы (ALT-EC.2.6.1.2.) и аспартатаминотрансферазы (AST-EC.2.6.1.1.) из крови, взятой из вены телят натощак до, во время и после лечения, определялась методом Райтмана-Френкеля [10]. Ферментативная активность выражалась в мкмоль/мл/ч.

В статистической обработке результатов использовался пакет программного обеспечения Statistica 10 и Ms Excel 2016.

Результаты исследования и их обсуждение. При лечении телят лекарственными растениями в комплексе с лекарственными препаратами изучали активность ферментов AСT и AЛT с целью выявления влияния применяемых лечебных схем на метаболические процессы в организме, а также для оценки общей адаптивности организма и влияние на функцию печени.

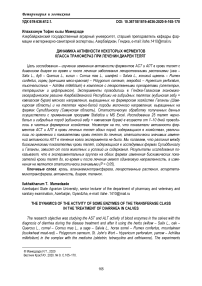

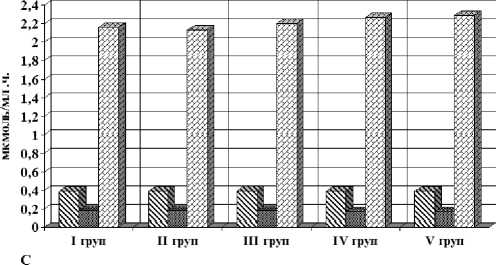

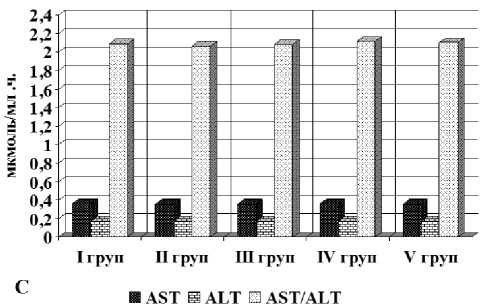

Показатели активности ферментов АЛТ и АСТ представлены на рисунке 1.

Было установлено, что активность ферментов АЛТ и AСT в крови суточных телят всех экспериментальных групп до лечения составляла в I группе – 0,171±0,01 и 0,381±0,01 мкмоль/мл ч, во II группе – 0,170±0,02 и 0,382±0,01; в III группе – 0,169 ± 0,01 и 0,380 ± 0,01; в IV группе – 0,168±0,02 и 0,382±0,02; в V группе – 1,167±0,01 и 0,381±0,01 мкмоль/мл ч. Во время лечения отмеченные изменения активности ферментов AЛT и AСT во всех экспериментальных группах были в пределах физиологической нормы. После окончания лечения изменения активности AЛT и AСT во всех экспериментальных группах не были статистически достоверными (P > 0,05).

Изменения значения AСT во время лечения также приводят к изменениям значения коэффициента де Ритиса. Изучение коэффициента де Ритиса показывает, что значение этого показателя в крови телят до лечения колеблется в пределах 2,23–2,28. Минимальное значение коэффициента де Ритца было зафиксировано в группе I, а максимальное значение – в группе V.

За период лечения значение этого показателя по сравнению с показателями первого дня лечения в I группе увеличилось на 0,45 %; во II группе – на 0,88; в V группе – на 4,38; а в III и IV группах – на 1,78 и 0,88 % соответственно уменьшается. В периоде после лечения значение коэффициента де Ритиса по сравнению с показателями на период лечения в I группе уменьшилось на 3,57 %; во II группе – на 1,79; в III группе – на 0,45; в V группе на 3,78; а в IV группе на 0,88 % увеличилось. Следует отметить, что все изменения были в пределах физиологической нормы (см. рис. 1).

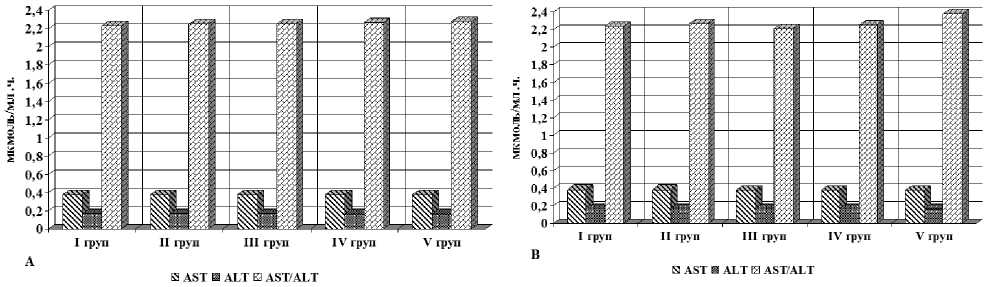

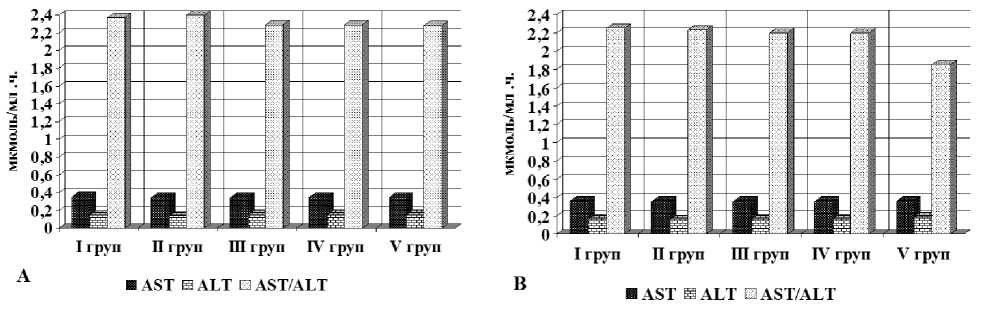

Изучение активности аминотрансфераз в крови гибридных телят, обработанных на ферме Гапанлы, показало, что активность АЛТ и АСТ увеличивается с возрастом животных. До лечения активность ALT в крови телят составляла 0,152±0,01 мкмоль/мл ч – в группе I; 0,140±0,01 – в группе II; 0,153±0,01 – в группах III и V; 0,154±0,01 – в группе IV; 0,153± 0,01 мкмоль/мл в ч. (рис. 2).

Я AST ■ ALT 0 AST/ALT

Рис. 1. Динамика активности ферментов AСT, AЛT и коэффициента де Ритиса в крови черно-белых телят при лечении диареи лекарственными растениями в комплексе с лекарственными препаратами: A – до лечения; B – во время лечения; C – после лечения

Рис. 2. Динамика активности ферментов AСT, AЛT и коэффициента де Ритиса в крови гибридных телят при лечении диареи лекарственными растениями в комплексе с лекарственными препаратами: A – до лечения; B – во время лечения; C – после лечения

Было обнаружено, что показатели активности AЛT во время лечения по сравнению с показателями до начала лечения увеличились в I и III группах на 0,01; во II группе – на 0,02; в IV группе – на 0,009; в V группе – на 0,194 мкмоль/мл ч, а активность AСT в I группе – на 0,005 мкмоль/мл ч; в группах II и IV – на 0,006; в II группе – на 0,007; в V группе – на 0,008 мкмоль/мл ч. Активность ферментов AЛT и AСT в крови телят в хозяйствах фермы Га-панлы после лечения в I группе увеличилось на 0,173±0,01 и 0,362±0,01 мкмоль/мл в ч; во II группе – на 0,175±0,01 и 0,360±0,01 соответственно; в III группе – на 0,173±0,01 и 0,360±0,01; в IV группе – на 0,171±0,01 и 0,361±0,01; в V группе на – 0,171±0,01 и 0,359±0,01 мкмоль/мл ч. За период исследований значительных статистических изменений выявлено не было (Р > 0,05).

До начала лечения было установлено, что коэффициент де Ритиса в крови телят колеблется между 2,28–2,51. В течение периода лечения наблюдается снижение значения этого показателя по сравнению с показателями до начала лечения. Этот показатель в I группе снизился на 5,06 %; во II группе – на 11,6; в III и IV группах – на 3,93 и в V группе – на 18,86 %.

В периоде после лечения значение коэффициента де Ритиса в некоторых группах увеличивалось, а в других группах снижалось. По сравнению с периодом лечения этот показатель в I группе снизился на 7,11 %; во II группе – на 7,62; в III группе – на 5,45; в IV группе – на 4,09 и в V группе увеличился на 15,51 % (см. рис. 2).

Выводы. Мы полагаем, что различия между биохимическими показателями крови телят, содержащихся в исследуемых фермах Сулидди-ноглу и Гапанлы, зависят от пола животных и условий их содержания.

Результаты исследования показывают, что в экспериментальных группах, созданных на обеих фермах, изменения биохимических показателей крови телят до, во время и после лечения имеют одинаковую направленность, а изменения не являются статистически достоверными (P > 0,05). Исследование показало, что терапевтический эффект растений в экспериментальных группах I–IV, где комплексно лечили от диареи, был высок.

Список литературы Динамика активности некоторых ферментов класса трансфераз при лечении диареи телят

- Макаров В.В, Святковский А.В., Кузьмин В.А. Эпизоотологический метод исследования. СПб.: Лань, 2009. 224 с.

- Петраков Е.С., Петракова Н.С. Биологические свойства лактобацилл кишечной микрофлоры и их значение в нормализации физиологических функций у сельскохозяйственных животных (обзор) // Проблемы биологии продуктивных животных. 2014. № 2. С. 5-31.

- Засеев А.Т., Кадохова К.Т., Арсагов В.А., Агаева Т.И. Применение некоторых настоек из скумпии и сумаха в лечении телят при диспепсии // Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Горского ГАУ (Владикавказ, 29-30 ноября 2018 г.). Владикавказ, 2018. С. 225-230.

- Radionov R.V., Krasnikova E.S., Belyakova A.S. Implication of new medicinal composition for the treatment of dyspepsia in calves from blvinfected cows // Вестник КрасГАУ. 2019. № 2. С. 74-87.

- Волков Г.К., Баранников В.Д. Проблема выращивания здорового молодняка // Ветеринария. 1997. № 2. С. 7-12.

- Паршин П.А., Сулейманов С.М. Клинико-морфологические изменения при гастроэнтеритах у молодняка // Ветеринария. 2004. № 2. С. 41-46.

- Племяшов К.В. Стекольников А.А., Племяшов К.В. Обмен веществ и его коррекция в воспроизводстве КРС // Практик. 2010. № 1. С. 36-41.

- Baldwin R.L. Modeling ruminant degistation and metabolism. London; New York: Chapman and Hall; 1995. 578 р.

- Chamberlin W.G., Middleton J.R., Spain J.N. et al. Subclinical hypocalcemia, plasma biochemical parameters, lipid metabolism, postpartum disease, and fertility in postparturient dairy cows // American Dairy Science Association. 2013. P.7002-7011.

- Колб В.Г., Камышников В.С. Клиническая биохимия. Минск, 1976. 112 с.