Динамика активности неоваскулярного процесса при пролиферативной диабетической ретинопатии после проведенной панретинальной лазеркоагуляции с использованием лазеров различных длин волн

Автор: Гацу М.В., Борзилова Ю.А., Григорьев С.Г.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 4 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цепь: сравнительная оценка эффективности панретинальной лазеркоагуляции, выполненной с использованием лазерного излучения с длинами волн 532 и 577 нм, при лечении пролиферативной диабетической ретинопатии. Материал и методы. В исследование включено 32 пациента (64 глаза) с пролиферативной ретинопатией 1-3-й стадий. Пациенты разделены на две группы методом случайной выборки в зависимости от используемой длины волны лазерного излучения при проведении панретинальной лазеркоагуляции (577 нм - группа 1 и 532 нм - группа 2). Активность неоваскулярного процесса оценивали по динамике флуоресцентно-ангиографической картины и по уровню вазопролиферативного фактора в слезе через 3, 6 и 12 месяцев после операции. Результаты. Лазеркоагуляция, выполненная обеими длинами волн, является эффективным методом лечения ретинопатии, но дает отсроченный по времени эффект. Через 1-3 месяца после ее выполнения в группе 1 и через 1-6 месяцев в группе 2 происходит усиление активности неоваскуляризации и повышение уровня VEGF-A в слезной жидкости. По числу и выраженности временных побочных эффектов лидирует панретинальная лазерная коагуляция с использованием длины волны 532 нм, что нивелируется только к 12 месяцам наблюдения. Заключение. При использовании лазера 577 нм неоваскулярный процесс стабилизируется быстрее (р

Биомаркеры слезы, вазопролиферативный фактор, панретинальная лазеркоагуляция, пролиферативная диабетическая ретинопатия, флуоресцентная ангиография

Короткий адрес: https://sciup.org/149135399

IDR: 149135399 | УДК: 617.735

Текст научной статьи Динамика активности неоваскулярного процесса при пролиферативной диабетической ретинопатии после проведенной панретинальной лазеркоагуляции с использованием лазеров различных длин волн

1 Введение. Сахарный диабет (СД) во всем мире признан одной из основных причин инвалидности и смертности. Количество больных постоянно увеличивается в связи с ростом численности и возраста населения, увеличения распространенности ожирения и малоподвижного образа жизни. В наши дни число больных СД в мире достигает более 420 млн, а к 2040 г. увеличится до 600 млн человек [1–4].

Впервые метод фотокоагуляции при лечении пролиферативной диабетической ретинопатии (ПДР) был применен в 1959 г. G. R. Meyer-Schwickerath c использованием излучения ксеноновой лампы [5], и до сих пор панретинальная лазерная коагуляция (ПРК) является стандартом лечения и методом профилактики слепоты при ПДР. С появлением новых лазеров происходило их внедрение в клиническую офтальмологию, в том числе и для лечения ПДР. Через 10 лет L. Aiello, W. Betham, C. B. Marios et al. начали проводить ПРК с помощью рубинового лазера [6, 7]. Позже исследования DRS и ETDRS показали высокую эффективность ПРК, но уже при использовании аргонового лазера [6, 7].

После проведенной ПРК, по данным флуоресцентной ангиографии, происходит улучшение оксигенации сетчатки за счет уменьшения ишемических зон, уменьшается калибр сосудов сетчатки, снижается время ретинальной циркуляции, что и повышает функциональную активность «оставшихся» здоровых зон сетчатки и способствует регрессу неоваскуляризации.

В настоящее время появилось большое количество коммерчески доступных лазерных установок с различными длинами волн. Однако до конца не ясно, имеет ли длина волны принципиальное значение для получения максимального эффекта наряду с минимальными функциональными потерями, сказывающимися на качестве жизни пациента. Выбору наиболее эффективной длины волны лазерного излучения для проведения ПРК, основанному на результатах современных методов исследования, посвящено данное исследование.

Цель: сравнительная оценка эффективности панретинальной лазеркоагуляции, выполненной с использованием лазерного излучения с длинами волн 532 и 577 нм, при лечении пролиферативной диабетической ретинопатии.

Материал и методы. В исследование включено 32 пациента (64 глаза) с пролиферативной ретинопатией 1–3-й стадий. Все пациенты разделены на две группы методом случайной выборки. В группу 1 вошло 18 пациентов (36 глаз), которым проводили ПРК с использованием лазера с длиной волны 577 нм. В группу 2 включены 14 пациентов (28 глаз), которым выполнялась ПРК с использованием лазера с длиной волны 532 нм.

Все пациенты до и после лечения подвергались многофакторному офтальмологическому обследованию, в которое входили: визометрия, тонометрия по Маклакову, биомикроскопия переднего отрезка глаза, стекловидного тела и сетчатки, оптическая когерентная томография (ОКТ), цветное фотографирование, флуоресцентная ангиография, определение уровня VEGF-A (пг/мл) в стимулированной слезной жидкости.

Тел.: +7 (906) 4397047

Цветное фотографирование и флюоресцентная ангиография (ФАГ) проводились в семи зонах (полях) сетчатки по Airlie House с помощью фундус-камеры TRC-NW7FF фирмы Topcon (Япония) с использованием цифровой системы IMAGEnet в условиях медикаментозного мидриаза до проведения ПРК и через 3, 6, 12 месяцев после лазерного вмешательства. ФАГ проводилась в условиях медикаментозного мидриаза, достигаемого путем инстилляции 1 %-го раствора мидриацила. Оценка флуоресцентных ангиограмм проводилась путем их визуальной расшифровки.

Забор слезной жидкости выполняли в процедурном кабинете в положении сидя с запрокинутой назад головой. Пациенты вдыхали пары нашатырного спирта с ватного шарика. Выделявшуюся в ответ на раздражение слезу забирали из нижнего конъюнктивального свода стерильной микропипеткой, не травмируя конъюнктиву. Собранную слезную жидкость в объеме 100 мкл помещали в микропробирки Eppendorf и однократно замораживали при температуре -20ºС. После размораживания в образцах слезной жидкости определяли уровень VEGF-А (пг/мл) методом твердофазного иммуноферментного анализа ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay).

ПРК проводили с помощью мультиволново-го твердотельного фотокоагулятора Supra фирмы Quntel Medical (Франция), используя одну из двух длин волн лазерного излучения («желтую» l=577 нм и «зеленую» l=532 нм).

Все операции выполнены в условиях медикаментозного мидриаза, достигаемого эпибульбарной инстилляцией 1 %-го раствора мидриацила, под местной анестезией путем эпибульбарной инстилляции 0,4%-го раствора инокаина с последующей установкой на передний отрезок глаза линзы Mainster Wide Field. Количество ожогов, нанесенных за один сеанс, колебалось в среднем от 500 до 600. Полный объем ПРК выполнялся за 3–4 сеанса с интервалом 2–3 недели. Мощность излучения подбирали индивидуально до появления ожога 2-й степени. Диаметр пятна излучения составлял 300 мкм, экспозиция 0,05. Нанесение лазеркоагулятов начинали с зон неоваскуляризации (кроме зоны над ДЗН) и ИРМА при их наличии. После завершения фокального облучения соблюдали порядок нанесения лазеркоагуля-тов от центра к периферии (6–8 рядов ожогов за один сеанс). Сначала проводился центральный этап ПРК от сосудистых аркад и ДЗН до средней периферии, далее коагуляции подвергалась средняя периферия и под конец крайняя. Полный объем лечения выполнен в течение 2–2,5 месяца.

Ввод, накопление, хранение, первичная сортировка и группировка данных исследования осуществлялись с использованием ПК и ППП Excel. Математико-статистическая обработка данных исследования осуществлена с помощью табличного редактора Excel, в частности его модулей «Анализ данных» и «Мастер диаграмм», и пакета программ по статистической обработке данных Statistica 7 for Windows.

Малое число наблюдений в исследовательских группах предопределило выбор непараметрических методов для оценки значимости различия двух групп по количественным показателям (критерий Манна — Уитни). Для оценки динамики количественных показателей в ходе исследования (до операции, через 1, 3, 6, 12 месяцев) использовался дисперсионный анализ с расчетом F-критерия Фишера на основе LSD (Least Significant Difference) метода. Дисперсионный

Таблица 1

Динамика активности неоваскулярного процесса после проведенной панретинальной лазеркоагуляции с использованием лазеров с длиной волны 577 нм (группа 1) и 532 нм (группа 2) в различные сроки наблюдения, %

|

Срок наблюдения |

Группа 1 |

Группа 2 |

||||

|

Уменьшение |

Стабилизация |

Увеличение |

Уменьшение |

Стабилизация |

Увеличение |

|

|

3 месяца |

33,3 |

33,3 |

33,3 |

28,6 |

14,3 |

57,1 |

|

6 месяцев |

38,9 |

33,3 |

27,8 |

50,0 |

21,4 |

28,6 |

|

12 месяцев |

55,6 |

27,8 |

16,7 |

71,4 |

14,3 |

14,3 |

Таблица 2

Величина критерия χ 2 в различные сроки наблюдения при оценке активности неоваскуляризации

|

Срок наблюдения |

χ 2 |

Отсутствие связи между активностью неоваскуляризации и длиной волны лазерного излучения |

|

3 месяца |

3,81 |

Есть; вероятность ошибиться менее 5% |

|

6 месяцев |

0,88 |

Нет |

|

12 месяцев |

0,59 |

Нет |

Таблица 3

Динамика показателей VEGF-A (пг/мл) в слезной жидкости до и после проведенной панретинальной лазеркоагуляции с использованием лазеров с длиной волны 577 нм (группа 1) и 532 нм (группа 2)

в различные сроки наблюдения, M±m

Оценку связи изучаемых количественных признаков осуществляли с использованием корреляционного анализа, в частности рассчитывая коэффициент корреляции r Пирсона. Связь качественных показателей производилась посредством построения таблиц сопряженности и расчета критерия χ2 Пирсона.

Результаты. В ходе наблюдения за пациентами выявлено, что в группе 1 через 3 месяца наблюдения у 33,3% глаз активность неоваскулярного процесса, которую оценивали по ангиографической динамике площади и активности неоваскуляризации, увеличилась в 33,3% случаев, стабилизировалась в 33,3% и уменьшилась также в 33,3% случаев. В группе 2 усиление активности на том же сроке наблюдения отмечено значительно чаще — в 57,1 %, стабилизация в 14,3% и уменьшение активности в 28,6% случаях (табл. 1).

Через 6 месяцев активность неоваскулярного процесса продолжила немного снижаться в группе 1 и особенно значимо в группе 2 исследования. Различия между группами стали уменьшаться и стали незначимыми. К 12 месяцам наблюдения различия между группами нивелировались. В группе 1 увеличение активности неоваскуляризации сохранилось только в 16,7% случаев, в группе 2 — в 14,3% случаев, у остальных пациентов произошел регресс неоваскуляризации или ее стабилизация. Положитель- ная динамика в обеих группах была статистически значимая (р3-12=0,063, р3-12=0,012).

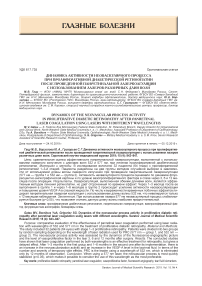

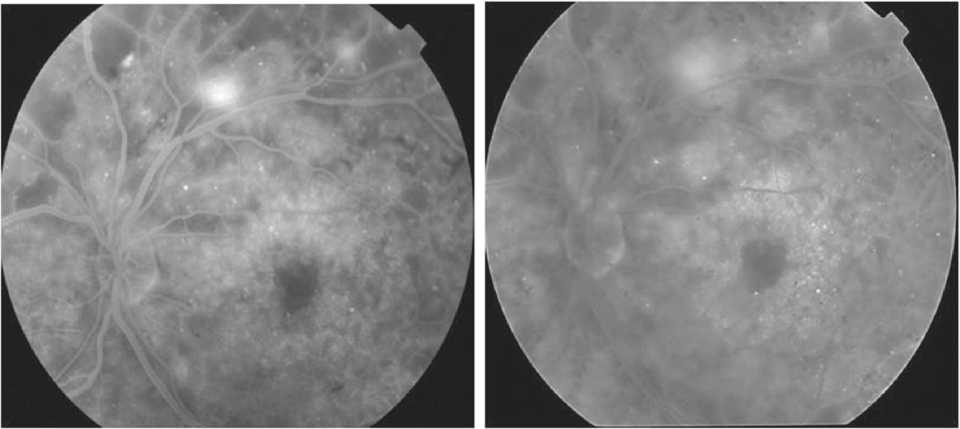

В качестве примера усиления активности неоваскуляризации, ее активного роста, несмотря на проведенную панретинальную коагуляцию, выполненную с помощью «зеленого» лазера, приводится динамика данных ангиографической картины пациента В. (рисунок).

Для определения влияния длины волны на результаты панретинальной коагуляции произведена проверка нулевой гипотезы о том, что замена длины волны лазерного излучения на 577 нм не оказала существенного влияния на активность неоваскуляризации. Построены таблицы сопряженности размерностью 2х2 с двумя классами объектов (группа 1 и группа 2), которые исследовались по двум признакам («усиление активности процесса» и «уменьшение или стабилизация»), и рассчитаны показатели χ2 (табл. 2).

Оказалось, что нулевая гипотеза к сроку наблюдения 3 месяца не доказана, а длина волны лазерного излучения существенно (χ2=3,81, p<0,05)) влияет на факт усиления активности неоваскулярного процесса. Усиление роста неоваскуляризации достоверно чаще происходит после лазеркоагуляции с длиной волны 532 нм.

Динамика уровня VEGF-A в слезной жидкости, по которому также оценивали активность неоваску-лярного процесса после выполнения панретинальной лазеркоагуляции, привела к значимым (р<0,05) различиям оцениваемого показателя в исследовательских группах через 12 месяцев (табл. 3).

в г

Данные артериовенозной фазы флюоресцентной ангиографии левого глаза пациента В.

с пролиферативной диабетической ретинопатией 1-й стадии:

а — до проведения панретинальной коагуляции; б — через 3 месяца после выполнения стандартного объема ПРК; в — через 6 месяцев; г — через 12 месяцев наблюдения

В обеих группах наблюдения исходные уровни вазопролиферативного фактора VEGF-A были повышены и статистически значимо не отличались (р=0,464). К 3-му месяцу наблюдения на фоне усиления активности неоваскулярного процесса у значимой доли пациентов каждой группы обнаружено явное, но статистически незначимое увеличение уровня VEGF-A в слезе пациентов до 2799,03±194,30 пг/мл (р0-3=0,074) и 2771,35±209,87 пг/мл (р0-3=0,369) в группах 1 и 2 соответственно. Статистические различия между группами к 3-му месяцу не появились (р3=0,923).

К 6-му месяцу наблюдения в группе 1 средний уровень VEGF-A снизился практически до исходных значений 2439,44±194,30 пг/мл (р0-6=0,649) и продолжил падение к 12-му месяцу: 21i9,53±181,75 пг/мл (р0-12=0,441), причем различия в уровне VEGF-А в 3 и 12 месяцев наблюдения оказались статистически значимыми (р3-12=0,012).

В группе 2 к 6-му месяцу наблюдения средний уровень VEGF-A продолжил немного увеличиваться до 2883,60±209,87 пг/мл (р0-6=0,199) и к 12-му месяцу остался практически на том же уровне: 2844,80±209,87 пг/мл (р6-12=0,896). Статистически значимых различий между группами к 6-му месяцу не выявлено (р6=0,124).

Проведенный сравнительный анализ показал, что после проведения панретинальной лазеркоа-гуляции с использованием как «желтой», так и «зеленой» длины волны через 3 месяца наблюдения отмечается повышение уровня VEGF-A в слезной жидкости пациентов с пролиферативной диабетической ретинопатией. Далее через 6 месяцев при применении «желтого» лазера эти значения начинают снижаться, достигая уровня ниже исходных значений к 12-му месяцу наблюдения. В то же время при применении «зеленого» лазера уровень VEGF-A про- должил увеличиваться к 6-му месяцу наблюдения, сохранив те же показатели через год.

Обсуждение. Впервые метод фотокоагуляции при лечении пролиферативной ретинопатии применен в 1959 г. G. R. Meyer-Schwickerath c использованием излучения ксеноновой лампы [5], и до сих пор панретинальная лазерная коагуляция является стандартом лечения и методом профилактики слепоты при ПДР.

Проведенные исследования показали, что панретинальная коагуляция, выполненная с помощью «желтого» лазера с длиной волны 577 нм и «зеленого» лазера с длиной волны 532 нм, является эффективным методом лечения пролиферативной диабетической ретинопатии, дающим отсроченный по времени эффект. В относительно ранние сроки (1–3 месяца) в группе 1 и (1–6 месяцев) в группе 2 после ее выполнения происходит усиление активности неоваскуляризации и повышение уровня VEGF-A в слезной жидкости. К 12-му месяцу наблюдения отмечается наиболее выраженный положительный эффект операции.

По числу и выраженности временных побочных эффектов лидирует панретинальная лазеркоагуля-ция с использованием длины волны 532 нм. При использовании именно этой длины волны в первые месяцы после лечения происходит более значимое увеличение уровня VEGF-A в слезной жидкости и активности неоваскуляризации, что нивелируется к 12-му месяцу наблюдения. Выявленные в исследовании временные побочные эффекты панретинальной коагуляции позволяют рекомендовать к пересмотру традиционные подходы к лечению пролиферативной диабетической ретинопатии и перед или сразу после проведения первого сеанса коагуляции выполнять интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза.

Выводы:

-

1. Панретинальная лазеркоагуляция с использованием длин волн 577 нм и 532 нм имеет сопоставимую эффективность к 12-му месяцу наблюдения, что характеризуется отсутствием достоверных различий ангиографической активности неоваскуляризации.

-

2. В ранних сроках наблюдения (1–3 месяца) при использовании лазеров с длиной волн 577 нм и 532 нм отмечается достоверное усиление активности неоваскуляризации, наиболее значимое при использовании длины волны 532 нм, что сопровождается незначимым усилением уровня VEGF-A в слезной жидкости.

-

3. При использовании лазера 577 нм статистически значимо снижается уровень VEGF-A в слезной жидкости к 6-му месяцу наблюдения и наиболее быстро стабилизируется неоваскулярный процесс, в связи с этим использование данной длины волны наиболее предпочтительно.

Список литературы Динамика активности неоваскулярного процесса при пролиферативной диабетической ретинопатии после проведенной панретинальной лазеркоагуляции с использованием лазеров различных длин волн

- IDF Diabetes Atlas/International Diabetes Federation. 6th ed. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2014; 160 p.

- IDF Diabetes Atlas/International Diabetes Federation. 7th ed. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2015; 144 p.

- IDF Diabetes Atlas/International Diabetes Federation. 8th ed. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2017; 144 p.

- Nathan DM. Diabetes: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA 2015 Sep 8; 314 (10): 1052-62.

- Meyer-Schwickerath GR. The history of photocoagulation. Aust N Z J Ophthalmol 1989 Nov; 17 (4): 427-34.

- Липатов Д.В., Александрова В.К., Атарщиков Д.С. Эпидемиология и регистр диабетической ретинопатии в Российской Федерации. Сахарный диабет 2014; (1): 4-7.

- Aiello L, Betham W, Marios CB, et al. Ruby laser photocoagulation in treatment of proliferation diabetic retinopathy: preliminary report. In: Goldberg M, Fine S, eds. Symposium on the treatment of diabetic retinopathy. Washington DC, US Department of Helth, Education and Welfare Pub. №1890; 1968: 437-63.