Динамика биохимических показателей сыворотки крови у пациентов с посттравматическими укорочениями костей конечности в процессе лечения методом Илизарова

Автор: Ковинька Михаил Александрович, Стогов Максим Валерьевич, Тушина Наталья Владимировна, Гофман Федор Федорович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2011 года.

Бесплатный доступ

Изучены биохимические показатели сыворотки крови у пациентов с посттравматическими укорочениями костей конеч- ности в ходе их удлинения методом чрескостного дистракционного остеосинтеза по Илизарову. Выявлена последователь- ность смены этапов костеобразования в ходе лечения данных пациентов, проведена оценка травматичности метода.

Посттравматическое укорочение конечностей, биохимия крови, чрескостный дистракционный остеосинтез, метод илизарова

Короткий адрес: https://sciup.org/142121485

IDR: 142121485 | УДК: 612.398.12:616.71-001.5-089.227.84

Текст научной статьи Динамика биохимических показателей сыворотки крови у пациентов с посттравматическими укорочениями костей конечности в процессе лечения методом Илизарова

Проблема удлинения костей конечности оперативным путем у пациентов с приобретенными нарушениями осевого скелета решена посредством применения полилокального полисегментарного чрескостного дистракционного остеосинтеза [2, 4]. В настоящее время возникла необходимость в выявлении факторов, лимитирующих интенсивность и продолжительность хирургической коррекции, а также в надежных методах лабораторного мониторинга течения адаптационнокомпенсаторных процессов [3]. Мы полагаем, что для оценки активности костной регенерации, процессов адаптации и дезадаптации при хирургической коррек- ции ортопедических патологий наиболее целесообразно применять сертифицированные унифицированные биохимические методы оценки состояния соединительной ткани. Исходя из вышесказанного, цель исследования — изучить влияние нарушений структурного и функционального состояния опорно-двигательного аппарата на некоторые показатели гомеостаза у пациентов с посттравматическими укорочениями костей конечности, а также охарактеризовать изменения, происходящие во внутренней среде организма данных пациентов в динамике удлинения конечностей методом чрескост-ного дистракционного остеосинтеза по Илизарову.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено биохимическое исследование сыворотки крови пациентов (n = 18) с посттравматическими укорочениями костей конечности в динамике оперативного удлинения по методу Илизарова. Забор крови проводили до операции, в различные сроки дистракции, фиксации и после снятия аппарата. На проведение клинических исследований получено разрешение комитета по этике при ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г. А. Илизарова» Минздравсоцразвития России.

Для оценки состояния минерального обмена в сыворотке крови определяли концентрацию общего кальция, неорганического фосфата, магния. О функцио- нальной активности остеобластов судили по уровню щелочной фосфатазы (ЩФ); остеокластическую активность оценивали по содержанию в сыворотке крови тартратрезистентного изофермента кислой фосфатазы (ТрКФ). Оценку степени повреждения скелетных мышц осуществляли по активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и креатинкиназы (КК). Изучение концентрации молочной (МК) и пировиноградной (ПВК) кислот в сыворотке крови позволяло характеризовать состояние энергетического обмена. Дополнительно рассчитывали индекс фосфатаз, равный отношению щелочной фосфатазы к кислой (ЩФ/ТрКФ), позволяю- щий оценивать соотношение объемов остеосинтети-ческих и резорбтивных процессов в костной ткани, а также произведение МК*ПВК, отражающее суммарное содержание недоокисленных продуктов гликолиза и позволяющее оценивать степень тканевой гипоксии.

Изучаемые в динамике лечения биохимические показатели сравнивали с дооперационными значениями и показателями 22 практически здоровых людей. Для выявления значимости различий использовали непараметрический U-критерий Вилкоксона–Манна–Уитни. Результаты представлены в виде медианы, 25-го и 75-го процентиля.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты биохимического исследования сыворотки крови пациентов с посттравматическими укорочениями костей конечности в ходе оперативного удлинения представлены в таблицах 1–2.

Значения изученных показателей у пациентов с посттравматическими укорочениями костей конечности до начала оперативного лечения достоверно от уровня нормы не отличались (табл. 1). Динамика фосфатазной активности в ходе лечения изменялась следующим образом: значительное увеличение активности ЩФ относительно нормы наблюдалось на 10-е сутки дистракции и сохранялось повышенным вплоть до момента снятия аппарата. Активность ТрКФ значимо возрастала к 10-м суткам дистракции и удерживалась выше нормы до 30-х суток фиксации. При этом баланс между уровнем ЩФ и ТрКФ (оцениваемый через соотношение ЩФ/ТрКФ) нарушался дважды: к концу фиксации в пользу ЩФ и в начале фиксации — в пользу ТрКФ, что свидетельствовало о преобладании на этих сроках остеосинтетических и остеолитических процессов соответственно.

Показатели минерального обмена у пациентов с посттравматическими укорочениями костей конечности в ходе оперативного удлинения существенно не изменялись. Достоверное снижение концентрации кальция и магния в сыворотке крови отмечалось лишь однажды, к концу дистракции, что, по-видимому, связано с истощением запасов этих остеотропных элементов в организме пациентов в ходе дистракции.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что динамика репаративных процессов у пациентов с посттравматическими укорочениями костей конечности в ходе оперативного лечения имела определенную закономерность. Так, значительное повышение активности ЩФ в течение первой недели дистракции свидетельствовало об активации процессов пролиферации клеточных элементов костной ткани. К концу дистракции начинался этап активной минерализации костного регенерата, вызывавший резкое поглощение кальция (и в меньшей мере магния) из системного кровотока, что подтверждалось достоверным снижением концентрации этих элементов в сыворотке крови в этот период. В течение первого месяца фиксации начинали преобладать процессы костной резорбции, что проявлялось увеличением активности ТрКФ относительно ЩФ и снижением индекса ЩФ/ТрКФ. Такие изменения, на наш взгляд, соответствовали началу этапа активного ремоделирования новообразованной костной ткани.

Таблица 1

Фосфатазная активность и содержание электролитов в сыворотке крови пациентов с посттравматическими укорочениями костей конечности на этапах оперативного лечения

|

ЩФ, мккат/л |

ТрКФ, мккат/л |

ЩФ/ТрКФ |

Кальций, ммоль/л |

Фосфат, ммоль/л |

Магний, ммоль/л |

|

|

Норма |

1,94 1,38–2,21 |

0,16 0,08–0,22 |

12,6 7,7–15,7 |

2,40 2,22–2,70 |

1,34 1,03–1,74 |

0,88 0,75–0,94 |

|

До операции |

1,82 1,38–1,89 |

0,14 0,13–0,17 |

11,3 8,4–13,6 |

2,40 2,33–2,49 |

1,48 1,10–1,60 |

0,85 0,77–0,90 |

|

10-е сутки дистракции |

2,44*# 2,20–2,76 |

0,21* 0,18–0,24 |

10,8 8,6–21,7 |

2,47 2,43–2,50 |

1,10 1,06–1,71 |

0,96 0,89–1,02 |

|

Конец дистракции |

2,11*# 1,94–3,08 |

0,17 0,14–0,31 |

11,5 8,1–11,6 |

2,21*# 2,20–2,30 |

1,47 0,90–1,52 |

0,60*# 0,60–0,63 |

|

7-е сутки фиксации |

3,01*# 2,78–3,08 |

0,35*# 0,29–0,38 |

9,0* 8,0–10,1 |

2,24 2,21–2,37 |

1,88 1,64–2,22 |

0,76 0,70–0,81 |

|

30-е сутки фиксации |

2,05* 1,89–2,78 |

0,30*# 0,26–0,31 |

12,9 10,7–15,1 |

2,41 2,37–2,43 |

1,48 1,34–1,59 |

0,91 0,90–0,93 |

|

45-е сутки фиксации |

1,98* 1,82–3,09 |

0,14 0,14–0,26 |

15,3* 13,1–18,6 |

2,40 2,38–2,45 |

1,71 1,41–1,94 |

0,92 0,82–1,08 |

|

Месяц без аппарата |

1,75 1,40–2,32 |

0,13 0,07–0,28 |

12,7 5,9–17,5 |

2,44 2,38–2,50 |

1,51 1,23–1,70 |

0,98 0,92–1,00 |

Примечание: * — значения, достоверно отличающиеся от дооперационных, с уровнем значимости р = 0,05; # — значения, достоверно отличающиеся от нормы, с уровнем значимости р = 0,05.

Таблица 2

Активность лактатдегидрогеназы, креатинкиназы и содержание продуктов гликолиза в сыворотке крови пациентов с посттравматическими укорочениями костей конечности на этапах оперативного лечения

|

ЛДГ, мккат/л |

КК, мккат/л |

МК, ммоль/л |

ПВК, ммоль/л |

МК*ПВК |

|

|

Норма |

2,27 1,84–2,55 |

0,24 0,16–0,40 |

1,70 0,99–2,23 |

0,13 0,10–0,17 |

0,22 0,10–0,38 |

|

До операции |

2,28 1,51–2,76 |

0,27 0,16–0,29 |

1,72 1,60–2,41 |

0,11 0,09–0,14 |

0,19 0,14–0,33 |

|

10-е сутки дистракции |

2,34 2,18–2,87 |

0,24 0,21–0,43 |

2,97*# 2,82–3,44 |

0,20* 0,14–0,29 |

0,56*# 0,26–0,99 |

|

Конец дистракции |

2,50 2,08–3,08 |

0,24 0,17–0,26 |

2,65*# 2,40–3,02 |

0,20* 0,18–0,21 |

0,51*# 0,48–0,56 |

|

7-е сутки фиксации |

2,70 2,11–3,08 |

0,29 0,20–0,33 |

2,86*# 2,67–3,18 |

0,20* 0,18–0,29 |

0,69*# 0,47–1,01 |

|

30-е сутки фиксации |

2,69 2,65–2,74 |

0,15 0,13–0,17 |

2,14 2,12–2,61 |

0,13 0,12–0,15 |

0,36 0,31–0,38 |

|

45-е сутки фиксации |

2,66 2,58–2,73 |

0,18 0,17–0,19 |

3,25*# 3,08–3,42 |

0,32 0,22–0,41 |

1,09*# 0,73–1,44 |

|

Месяц без аппарата |

2,01# 1,88–2,03 |

0,14 0,13–0,19 |

2,31 1,84–3,33 |

0,20*# 0,16–0,30 |

0,45*# 0,38–1,00 |

Примечание: * — значения, достоверно отличающиеся от дооперационных, с уровнем значимости р = 0,05; # — значения, достоверно отличающиеся от нормы, с уровнем значимости р = 0,05

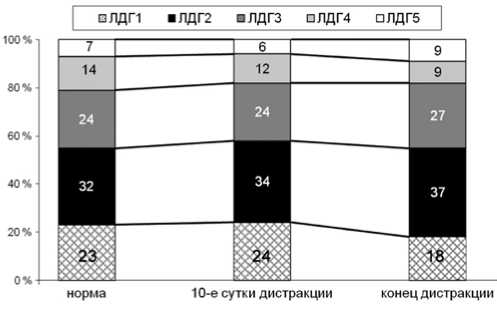

Рис. 1. Изоферментный спектр ЛДГ в ходе лечения пациентов с посттравматическими укорочениями костей конечности

Активность маркеров повреждения скелетных мышц — ЛДГ и КК в ходе лечения пациентов с пост- травматическим укорочением костей конечности на всех сроках обследования находилась в пределах нормы (см. табл. 2), изоферментный состав ЛДГ на этапе дистракции также значимо по сравнению с нормой не изменялся (рис. 1). Представленные результаты свидетельствуют об отсутствии нарушений скелетных мышц в ходе оперативного удлинения, что, по-видимому, связано с имеющимся запасом «длины» мышц у данных пациентов.

В период дистракции и в начале этапа фиксации в сыворотке крови пациентов увеличивалась концентрация как отдельных метаболитов гликолиза (МК и ПВК), так и их суммарное содержание (МК*ПВК) (см. табл. 2). После снятия аппарата уровень МК*ПВК оставался выше нормы, что говорило об активно продолжающихся в организме анаболических процессах, которые требуют повышенной «энергетической подпитки».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, процесс репаративного костеобразования у пациентов с посттравматическими укорочениями костей конечности в ходе оперативного удлинения по Илизарову состоял из последовательных этапов пролиферации клеточных элементов костной ткани, минерализации регенерата и ремоделирования новообразованной ткани. Разумеется, такая периодизация относительна, т. к. процесс ремоделирования костной ткани начинался сразу с появлением первых зачатков новообразованного регенерата и продолжался в течение всего периода лечения.

Анализ показателей, характеризующих состояние скелетных мышц, показал, что у данных пациентов значительного повреждения мягкотканного аппарата под воздействием дистракционных нагрузок не проис- ходило. Увеличение суммарного содержания продуктов гликолиза в сыворотке крови на этапе дистракции и в первой половине фиксации свидетельствовало о перестройке путей энергетического обмена в сторону увеличения активности анаэробных реакций. При этом изменения энергообмена носили, на наш взгляд, не системный характер, а местный, и относились к тканям оперированной конечности и, прежде всего, к скелетным мышцам.

На основании полученных результатов необходимо выделить ключевые этапы, определяющие, на наш взгляд, исход репаративного остеогенеза. К таким этапам можно отнести первую неделю дистракции, когда начинался процесс увеличения количества клеточной компоненты костной ткани, и конец дистракции, когда наступала фаза активной минерализации. Последняя может являться одним из факторов, лимитирующих продолжительность дистракции, т. к. значительная элиминация из кро- вотока кальция (и в меньшей мере магния) в этот период может активировать выброс паратиреоидного гормона, способствующего, в свою очередь, резорбции костной ткани.