Динамика численности цикадки полосатой ( Psammotettix striatus L.) и распространение мозаики озимой пшеницы в условиях Нижнего Поволжья

Автор: Маркелова Т.С., Баукенова Э.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Фитопатология: региональные аспекты

Статья в выпуске: 3 т.48, 2013 года.

Бесплатный доступ

Среди многочисленных заболеваний сельскохозяйственных растений по экономическому значению одно из первых мест занимают вирусные и микоплазменные. Наиболее распространенные вирусные болезни пшеницы в Нижнем Поволжье — (русская) мозаика озимой пшеницы, мозаика костра безостого, желтая карликовость ячменя и бледно-зеленая карликовость пшеницы, вызываемая микоплазмой. Большинство фитопатогенных вирусов распространяются насекомыми-переносчиками, которые, как правило, вирусоспецифичны и часто обеспечивают не только механическую передачу вирусных частиц, но и длительное их сохранение, размножение, повышение вирулентности. Исследования, проведенные в 2010-2011 годах, продемонстрировали, что высокая численность цикадок, их вирофорность, а также благоприятные погодные условия служат основными причинами распространения вирусной инфекции на посевах пшеницы. Прослежена динамика численности цикадок на двух сортах озимой пшеницы и двух — яровой и изучена степень развития мозаики озимой пшеницы на культуре. Показано, что значительное уменьшение популяции переносчика в 2011 году по сравнению с 2010 годом привело к снижению пораженности вирусами как яровой, так и озимой пшеницы. Как на яровой, так и на озимой пшенице первые признаки поражения вирусными болезнями наблюдались уже в фазу кущения. В фазу колошения большинство инфицированных растений не выколашивались или полностью погибали.

Пшеница, вирусные болезни, насекомые-переносчики

Короткий адрес: https://sciup.org/142133404

IDR: 142133404 | УДК: 633.11:(632.3+632.753.1)(470.44/.47)

Текст научной статьи Динамика численности цикадки полосатой ( Psammotettix striatus L.) и распространение мозаики озимой пшеницы в условиях Нижнего Поволжья

Зерновое производство — ведущая отрасль сельского хозяйства в засушливых условиях Поволжья. Получение высоких урожаев пшеницы связано с рядом трудностей, из которых наиболее существенные обусловлены потерями от вирусных и микоплазменных болезней, занимающих по экономическому значению одно из первых мест (1). К настоящему времени в литературе имеются сведения о 19 видах вирусной инфекции, встречающихся на территории бывшего СССР (2). Постоянная угроза возникновения вирусных эпифитотий объясняется их природной очаговостью, поскольку инфекция сохраняется и циркулирует по схеме дикорастущие зла-ки—переносчики—дикорастущие злаки. Вирусы могут переходить с одних злаков на другие, чему способствуют сезонные миграции насекомых-переносчиков и перенасыщенность севооборотов злаковыми культурами (3). При вирусном поражении у растений нарушается углеводный и азотный обмен, снижается активность основных ферментов и, как следствие, подавляются ростовые процессы, что приводит к снижению урожая, а иногда и к полной его потере (4). В отличие от грибов и бактерий вирусы проникают в растения только через раневую поверхность (5), причем травмы не должны быть значительными, поскольку в случае некрозов и быстрого отмирания клеток блокируется и вирус, то есть инфекция фактически не передается. Растение, однажды инфицированное вирусом, остается его постоянным носителем; исключений здесь почти не бывает (3).

В борьбе с вирусными болезнями злаков большое значение имеет знание особенностей и закономерностей циркуляции вирусов в природе, а также биологии их переносчиков (6). Насекомые-переносчики, или векторы (7), как правило, вирусоспецифичны и часто обеспечивают не только механическую передачу вирусных частиц, но и их длительное сохранение, размножение и повышение вирулентности. Успех переноса инфекции зависит от вирофорности популяции насекомых (численности особей, не- сущих вирусы), от фазы развития растений, погодных условий. Цикадки, обладающие колюще-сосущим ротовым аппаратом, — весьма частые векторы для ряда фитопатогенных вирусов и микоплазм. Эти насекомые достаточно подвижны: нимфы и имаго имеют прыгательные ноги и быстро перемещаются от растения к растению, взрослые особи способны к дальним перелетам. Для вирусов, распространяемых цикадками, характерен пропагативный тип передачи, предполагающий размножение в переносчике, который после накопления их определенного количества приобретает способность инфицировать растения (3). При репродукции вирусов в цикадках у последних возможны патологические изменения, то есть вирусы, биология которых связана с цикадками, патогенны не только для растений, но в какой-то мере и для самих насекомых (3).

В Поволжье к наиболее распространенным вирусным болезням пшеницы относятся (русская) мозаика озимой пшеницы, мозаика костра безостого, желтая карликовость ячменя и бледно-зеленая карликовость пшеницы, вызываемая микоплазмой (8). Самым вредоносным считается первое из перечисленных заболеваний (4), возбудителем которого служит вирус мозаики озимой пшеницы (ВМОП). Вирус поражает озимую, яровую пшеницу, рожь, ячмень, просо, овес, из дикорастущих злаков — щетинник сизый и зеленый ( Setaria glauca Beauv., S . viridis Beauv.), а также вейник наземный ( Calamagrostis epigeios ) (9). ВМОП переносится цикадками — полосатой ( Psammotettix striatus L.) и шеститочечной ( Macrosfeles laevis L.). Оба вида зимуют в стадии яйца на посевах озимой пшеницы. Личинки отрож-даются в мае и питаются на стеблях и листьях в нижней части травостоя. Они получают вирус от самок трансовариально или с соком растений, в которых ВМОП сохранялся с осени. Частота трансовариальной передачи ВМОП у цикадки P . striatus составляет около 76 %, поэтому ее называют одним из важнейших резерваторов этой инфекции (3).

Вирофорность цикадок в летнее время достигает 2 % и более, но из-за длительного латентного периода и слабой восприимчивости выколосившихся растений вредоносность летнего заражения обычно низкая. В фазы молочной и восковой спелости пшеницы имаго переходят на яровые колосовые культуры, кукурузу, просо, другие вегетирующие злаки, где в июле-августе дают 2-е поколение. Осенью (конец сентября) с появлением всходов озимых цикадки мигрируют на них, где питаются и откладывают зимующие яйца (10). Для осенней популяции цикадок характерна низкая вирофорность (не более 1 %). Поэтому в годы с ранним похолоданием посевы слабо поражаются ВМОП (обычно 1-6 %). При продолжительной теплой осени вероятность заражения возрастает до 20-30 %, так как виро-форные особи часто меняют места питания. В таких условиях потери урожая могут достигать 15-20 % (11). Симптомы болезни начинают проявляться уже осенью: листья приобретают мозаичность, желтеют, иногда сворачиваются в трубку. Наиболее выраженные симптомы наблюдаются в конце мая—начале июня в фазу выхода в трубку—начала колошения: растения имеют разную кустистость и отстают в росте, некоторые гибнут.

Мы изучили динамику численности цикадки полосатой Psammotettix striatus L. и ее влияние на распространение и развитие мозаики озимой пшеницы в условиях Нижнего Поволжья.

Методика. Наблюдения выполняли в 2010-2011 годах на опытных полях НИИ сельского хозяйства Юго-Востока (НИИСХ Юго-Востока). Климат района — сухой континентальный. Сумма активных температур — 25002700 °С, среднегодовое количество осадков — 392 мм. Исследования проводили на яровой (Саратовская 68 и Саратовская 73) и озимой (сорта Са- ратовская 17 и Саратовская 90) пшенице. Семена (400 шт/м2) высевали селекционной сеялкой ССФК-7 (Россия) по чистому пару после культивации. Площадь посевов — по 5 га для каждого сорта, химические обработки в период вегетации растений не проводили.

Динамику численности имаго цикадовых изучали по классической схеме с помощью стандартного энтомологического сачка, выполняя 25 кошений в 4-кратной повторности через каждые 10 шагов по диагонали поля. Один раз в неделю проводили дополнительное кошение сачком по краю полей вдоль лесополос, где посевы, как правило, более изреженные и наблюдалось скопление насекомых-переносчиков.

Для определения степени поражения растений вирусными заболеваниями использовали методику Г.М. Развязкиной (12). Первый учет приходился на фенофазу, когда симптомы вирусной инфекции наиболее выражены: у озимых сортов — осенью в период кущения, у яровых — спустя 1,0-1,5 мес после появления всходов. При маршрутных обследованиях посевов выделяли учетные площадки размером 1 м2, расположенные по диагонали поля на расстоянии 20 м (всего 10 площадок для каждого сорта), просматривали на них все растения и определяли долю (%) имеющих ярко выраженные симптомы заболевания (12). Степень поражения оценивали по баллам: 0 — больных растений не отмечено, 1 — единичные больные растения (1-5 % пораженных растений), 2 — слабое поражение (5-10 % пораженных растений), 3 — среднее поражение (10-30 % пораженных растений), 4 — сильное поражение (более 30 % пораженных растений).

Результаты . По данным лаборатории агрометеорологии НИИСХ Юго-Востока, 2010 год был острозасушливым: месячная сумма осадков в мае составила 33,8 мм, в июне — 18,8 мм, в июле — 19,9 мм, в августе осадков не было вообще. Максимальная температура воздуха в июле-августе приближалась к 40 ° С. По сравнению с 2010 годом 2011 год оказался более благоприятным для развития пшеницы. Максимальная температура в 2011 году не превышала 38 ° С, а сумма осадков составила в апреле — 17,0; в мае — 12,3; в июне — 62,7; в июле — 4,9 и в августе — 19,9 мм.

В наших исследованиях в качестве переносчика ВМОП была зарегистрирована только цикадка полосатая ( P . striatus L.).

1. Результаты учета численности цикадки полосатой Psammotettix striatus L. на посевах озимой пшеницы двух сортов в разные годы наблюдений (опытное поле НИИ сельского хозяйства Юго-Востока, г. Саратов)

|

Месяц, декада |

Фаза развития растений |

Численность насекомых, экз. |

|||

|

2010 год |

2011 год |

||||

|

Саратовская 17 |

Саратовская 90 |

Саратовская 17 | |

Саратовская 90 |

||

|

Сентябрь, III Всходы |

54 |

63 |

17 |

12 |

|

|

Октябрь, I |

Кущение |

45 |

51 |

15 |

13 |

|

Май, I |

Кущение |

39 |

47 |

0 |

0 |

|

Май, II-III |

Выход в трубку |

200 |

193 |

51 |

53 |

|

Июнь, II |

Колошение |

118 |

110 |

42 |

47 |

|

Июнь, III |

Цветение |

70 |

81 |

31 |

25 |

|

Июль, I |

Налив |

70 |

69 |

30 |

32 |

|

Июль, II |

Молочная спелость |

61 |

59 |

25 |

25 |

|

Молочно-восковая |

|||||

|

спелость |

42 |

50 |

23 |

27 |

|

|

Июль, III |

Восковая спелость |

19 |

23 |

15 |

20 |

|

Полная спелость |

14 |

16 |

0 |

10 |

|

Примечание. Приведено число особей в расчете на одно кошение (25 взмахов энтомологического сачка; среднее из 4 повторностей).

Для развития насекомых — переносчиков вирусных заболеваний 2010 год оказался благоприятным (табл. 1). Максимальную численность цикадок на озимой пшенице наблюдали в фазу выхода в трубку (200 экз.

на 25 взмахов энтомологического сачка), и она уменьшалась по мере созревания растений. В фазу полной спелости численность цикадок не превышала 14-16 экз. Осенью 2010 года на озимой пшенице появление цикадок отмечали уже в фазу всходов, в фазу кущения их численность уменьшилась, что стало следствием ухода особей на зимовку.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом популяция цикадки полосатой в целом уменьшилась. Развитие особей было более равномерным и, как следствие, их численность в течение периода вегетации не претерпевала резких колебаний. Кроме того, в 2011 году в фазу молочно-восковой спелости озимой пшеницы у цикадовых начался перелет на более сочные яровые культуры, где заселение ими краевых полос, расположенных ближе к посевам озимой пшеницы, оказалось плотнее, чем на других участках.

В 2010 году на всходах яровой пшеницы наблюдалось появление особей имаго цикадок (в среднем 59 экз. на 25 взмахов сачком) (табл. 2). По мере роста и развития растений увеличивалось и число особей переносчика. Максимальную численность цикадок на яровой пшенице зафиксировали в фазу выхода в трубку. Динамика уменьшения числа особей и созревания пшеницы совпадала, что, возможно, стало следствием перелета особей на другие объекты питания, например на дикорастущие злаки.

В 2011 году численность цикадовых на яровой пшенице оказалась значительно меньшей, чем в 2010 году. Первые особи стали появляться на культуре только в фазу начала выхода в трубку. Отсутствие переносчика в I и II декады мая объясняется тем, что климатические условия 2010 года были неблагоприятными для перезимовки насекомых. Максимальную численность цикадок зарегистрировали в фазу колошения яровых. Скопление особей взрослых насекомых наблюдалось вдоль лесополос, по диагонали вглубь поля численность уменьшалась.

2. Результаты учета численности цикадки полосатой Psammotettix stratus L. на посевах яровой пшеницы двух сортов в разные годы наблюдений (опытное поле НИИ сельского хозяйства Юго-Востока, г. Саратов)

|

Месяц, декада |

Фаза развития растений |

Численность насекомых, экз. |

|||

|

2010 год Саратовская 681 Саратовская 73 |

2011 год Саратовская 681 Саратовская 73 |

||||

|

Май, I |

Всходы |

59 |

33 |

0 |

0 |

|

Май, II |

Кущение |

110 |

126 |

0 |

0 |

|

Май, III |

Начало выхода в трубку |

117 |

130 |

9 |

13 |

|

Июнь, I |

Выход в трубку |

182 |

173 |

27 |

33 |

|

Июнь, II |

Колошение |

109 |

88 |

70 |

69 |

|

Июнь, III |

Цветение |

57 |

61 |

46 |

54 |

|

Июнь, I |

Налив |

53 |

55 |

38 |

42 |

|

Июль, II |

Молочная спелость |

48 |

57 |

23 |

27 |

|

Молочно-восковая |

|||||

|

спелость |

33 |

28 |

26 |

18 |

|

|

Июль, III |

Восковая спелость |

18 |

15 |

16 |

14 |

|

Полная спелость |

12 |

15 |

11 |

10 |

|

Примечание. Приведено число особей в расчете на 1 кошение (25 взмахов энтомологического сачка; среднее из 4 повторностей).

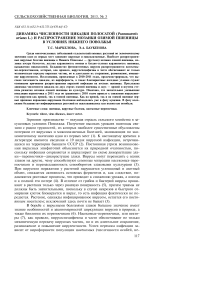

Отмеченные различия в развитии цикадок наглядно иллюстрирует график изменения численности P . striatus L. в течение вегетации яровой пшеницы сорта Саратовская 68 за период наблюдений (рис. 1) (уменьшение популяции, смещение пика ее численности на более позднюю фенофазу и относительно равномерное размножение насекомых в год с благоприятными для роста растений условиями).

Сопоставив динамику численности цикадок как основных переносчиков вирусов пшеницы с данными о развитии вирусных заболеваний на культуре, можно сделать вывод, что значительное сокращение популяции 120

Рис. 1. Динамика численности цикадки полосатой Psammotettix striatus L. за вегетацию яровой пшеницы сорта Саратовская 68 по фенофазам в разные годы наблюдений: 1 — 2010 год, 2 — 2011 год; I — всходы, II — кущение, III — начало выхода в трубку, IV — выход в трубку, V — колошение, VI — цветение, VII — налив зерна, VIII — молочная спелость, IX — молочно-восковая спелость, X — восковая спелость, XI — полная спелость. Приведено число особей в расчете на 1 кошение — 25 взмахов энтомологического сачка (среднее из 4 повторностей; опытное поле НИИ сельского хозяйства Юго-Востока, г. Саратов).

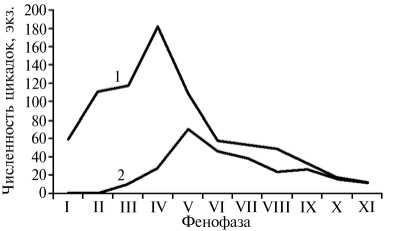

переносчика в 2011 году по сравнению с 2010 годом привело к снижению пораженности вирусными болезнями у растений как яровой, так и озимой пшеницы (табл. 3, рис. 2).

Известно, что на посевах злаков симптомы вирусных заболеваний в обычных условиях длительное время могут отсутствовать или быть слабо выраженными и проявляться лишь на единичных культурных растениях или сорняках. Поэтому один из основных методов при выявлении вирусных заболеваний злаковых культур — широкое и планомерное обследование в основных районах их возделывания. Такие меры могут помочь в определении частоты встречаемости вирусных болезней хлеб ных злаков, ареала их возбудителей и служить частью системы, обеспечивающей постоянный контроль за возможными вспышками эпифитотий.

3. Пораженность (балл) посевов озимой и яровой пшеницы вирусом мозаики озимой пшеницы в разные годы наблюдений (опытное поле НИИ сельского хозяйства Юго-Востока, г. Саратов)

|

Сорт |

С |

рок учета (по фазе развития) |

|

|

кущение |

начало выхода в трубку |

колошение |

|

|

2010 год | 2011 год |

2010 год | 2011 год |

2010 год | 2011 год |

|

Озимая пшеница

|

Саратовская 17 |

1 |

2 |

2 |

2 |

4 |

3 |

|

Саратовская 90 |

2 |

2 Яровая |

3 пшеница |

3 |

4 |

3 |

|

Саратовская 68 |

2 |

1 |

2 |

2 |

3 |

2 |

|

Саратовская 73 |

1 |

1 |

1 |

2 |

2 |

3 |

Полученные нами результаты подтвердили выводы других исследователей о том, что основное, наиболее распространенное и вредоносное вирусное заболевание пшеницы в Нижнем Поволжье — мозаика озимой пшеницы (6). На листья больных растений уже при отрастании обнаруживалась мозаичность, которая проявлялась в виде светло-зеленых полос и пунктиров вдоль жилок. Позже пораженные листья становились более плотными и сворачивались в трубку. Больные растения были низкорослыми и сильно кустились. Чрезмерное кущение приводило к образованию розеток. Розетковидные растения, как правило, не формировали продуктивных стеблей и засыхали. На карликовых растениях мозаичность отсутствовала. У больных растений задерживалось колошение, колосья были деформированными, часто имели стерильные цветки.

Таким образом, 2009 год, предшествующий началу наших наблюдений, оказался благоприятным для развития вирусных болезней на злаках. По данным Россельхозцентра Саратовской области, в некоторых ее районах (Пугачевском, Ивантеевском, Балаковском и др.) отмечалось сильное поражение посевов яровой и озимой пшеницы вирусными болезнями, в частности (русской) мозаикой озимой пшеницы. Многие посевы не выколосились. В результате произошло массовое накопление насекомых- переносчиков, в том числе цикадок. Вирофорность указанной популяции насекомых была высокой, что привело к сильному развитию вирусных болезней в 2010 году. На перезимовавших больных растениях озимой пшеницы в результате усиленного кущения образовывались розетки, проявилась мозаичность листьев. В 2011 году по сравнению с 2010 годом степень поражения озимой пшеницы снизилась (как уже отмечалось, в результате уменьшения численности переносчиков). Уже в фазу кущения у озимого сорта Саратовская 17 отмечались единичные растения с комплексом симптомов вирусной инфекции (1-5 % особей в посеве), у сорта Саратовская 90 их доля составила около 10 %. По мере прохождения фенофаз пораженность возрастала. В фазу выхода в трубку посевы озимого сорта Саратовская 90 в оба года исследований поражались на 10-30 %. В фазу колошения в 2010 году этот показатель у изученных сортов озимой пшеницы достигал 30 % (см. табл. 3, рис. 2).

Фснофаза

Рис. 2. Степень поражения (%) яровой пшеницы сортов Саратовская 68 (А) , Саратовская 73 (Б) и озимой пшеницы сортов Саратовская 17 (В) , Саратовская 90 (Г) вирусом мозаики озимой пшеницы (график) и численность цикадки полосатой Psammotettix striatus L. на посевах (число особей в расчете на 1 кошение — 25 взмахов энтомологического сачка) (диаграмма) по годам наблюдений: а, 1 — 2010 год, б, 2 — 2011 год; I — всходы, II — кущение, III — начало выхода в трубку, IV — выход в трубку, V — колошение, VI — цветение, VII — налив зерна, VIII — молочная спелость, IX — молочно-восковая спелость (опытное поле НИИ сельского хозяйства Юго-Востока, г. Саратов)

На яровой пшенице, как и на озимой, первые признаки вирусной патологии (мозаика листьев в виде светло-зеленых и желтых полос вдоль жилок, задержка роста растений и отмирание отдельных участков листьев) наблюдались уже в фазу кущения (см. табл. 3). В 2010 году сорт яровой пшеницы Саратовская 68 был поражен вирусом озимой пшеницы на 10 %, в 2011 году — примерно в 2 раза слабее (до 5 %). В 2010 году в фазу колошения 30 % исследуемых посевов яровой пшеницы имели признаки патологии, в 2011 году — 10 %. При этом большинство инфицированных растений не выколашивались или полностью погибали (см. рис. 2).

Итак, в условиях Нижнего Поволжья в качестве основного вектора для вируса мозаики озимой пшеницы зарегистрирована цикадка полосатая Psammotettix striatus L. Высокая численность насекомых-переносчиков, их вирофорность в сочетании с погодными условиями, оптимальными для перезимовки и дальнейшего развития имаго, служат основными причинами вирусного поражения посевов яровой и озимой пшеницы, нередко достигающего уровня эпифитотий.