Динамика численности диких животных в Забайкальском крае и факторы, на нее влияющие

Автор: Кирильцова Виктория Анатольевна, Кирильцов Евгений Владимирович

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 9, 2022 года.

Бесплатный доступ

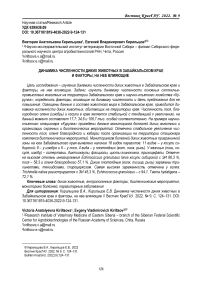

Цель исследования - изучение динамики численности диких животных в Забайкальском крае и факторы, на нее влияющие. Задачи: изучить динамику численности основных охотничье-промысловых животных на территории Забайкальского края и научно-опытного хозяйства «Курулга»; определить факторы, влияющие на динамику численности и дать предложения для ее повышения. Освещены данные о составе животного мира в Забайкальском крае, приводится динамика численности диких животных, обитающих на территории края. Численность лося, благородного оленя (изюбрь) и косули в крае является стабильной с тенденцией к увеличению, на данный момент составляет 17,7; 34,6 и 106,7 тыс. особей соответственно. На примере научно-опытного стационара «Курулга» приведены данные мониторинга болезней диких животных и организации охранных и биотехнических мероприятий. Отмечено стабильное увеличение численности лося, оленя благородного и кабарги после организации на территории стационара комплекса биотехнических мероприятий. Мониторингом болезней диких животных приграничной зоны на юге Забайкальского края выявлено наличие 18 видов паразитов: 11 видов - у косули сибирской; 8 - у изюбря и 6 - у лося, 4 вида - у плотоядных (волк, лиса, рысь). У жвачных (лось, косуля, изюбр) - остертагии, диктиокаулы, фасциолы, цисты эхинококка, трихоцефалы. Отмечена высокая степень инвазирования Echinococcus granulosus Larva косули сибирской с ЭИ 86,3 %, лося - 58,3 и оленя благородного 57,1 %. Дикие плотоядные (волк, лисица, рысь) заражены трихинеллами, тениидозами, спироцеркозом. Самая высокая зараженность отмечена у волка: Trichinella nativa регистрируется с ЭИ 45,3 %, Echinococcus granulosus - с 94,1, Taenia hydatigena - 72,1 %.

Дикие животные, антропогенные факторы, биотехнические мероприятия, мониторинг болезней, паразитарные заболевания

Короткий адрес: https://sciup.org/140295852

IDR: 140295852 | УДК: 639/636.09 | DOI: 10.36718/1819-4036-2022-9-124-131

Текст научной статьи Динамика численности диких животных в Забайкальском крае и факторы, на нее влияющие

Введение. Забайкальский край расположен в юго-восточной части Сибири. Общая его площадь составляет 431,89 тыс. км2 (2,5 % территории России), из них охотничьи угодья занимают 379,8 тыс. км2 (88 % территории края). На территории края встречаются обитатели различных природных зон: степи, лесостепи, различных типов леса и высокогорной тундры [1]. В Забайкальском крае обитает более 500 видов позвоночных животных, из них более 80 видов млекопитающих, более 330 видов птиц, 5 видов земноводных и 5 видов пресмыкающихся. Наиболее многочисленными является более 20 видов млекопитающих: волк, корсак, лисица, бурый медведь, соболь, росомаха, горностай, колонок, степной хорь, американская норка, рысь, кабан, кабарга, изюбрь, косуля, лось, дикий северный олень, белка, ондатра, заяц-беляк, заяц-русак. Часть видов животных включены в региональную Красную книгу: снежный баран, дзерен, манул, черношапочный сурок и другие.

Цель исследования – изучить динамику численности диких животных в Забайкальском крае и факторы, на нее влияющие.

Задачи : изучить динамику численности основных охотничье-промысловых животных на территории Забайкальского края и научноопытного хозяйства «Курулга»; определить факторы, влияющие на динамику численности, и дать предложения для ее повышения.

Материал и методы. Материалом служили отчетные данные Управления по охране, контролю и регулированию объектов животного мира, отчеты по зимнему маршрутному учету (ЗМУ), патологический материал от диких животных, который изучался общепринятыми для овоскопических, ларвоскопических и гельминтологических исследований методами.

Результаты и их обсуждение. Численность лося в крае является стабильной с незначительным увеличением. Северные районы края являются наиболее характерными для него, но вследствие слабой кормовой базы численность лося остается невысокая – 10,2–17,7 тыс. осо- бей. Трехлетний запрет охоты (2002–2004 гг.) и последующее ограничение добычи (2005– 2008 гг.) кабарги положительно отразились на численности данного вида, которая увеличилась с 22,9 тыс. до 75,9 тыс. особей. Кроме того, на черном рынке снизился спрос на мускусную железу самцов кабарги в связи с падением закупочной цены. Так, 1 г сухого мускуса кабарги в 2017–2018 гг. стоил в среднем 2000 руб., а в 2019–2021 гг. цена снизилась до 1400 руб., что способствовало восстановлению популяции жи- вотных. Численность благородного оленя (изюбрь) и косули в крае является стабильной с тенденцией к увеличению, на данный момент составляет 34,6 и 106,7 тыс. особей соответственно. Кабан населяет практически всю территорию Забайкальского края. После резкого сокращения численности кабана в конце 90-х гг. XX в. популяция кабана выросла до промыслового уровня и сегодня находится в стабильном состоянии [2].

Лось Благородный олень Косуля сибирская Кабарга Кабан

(изюбрь)

■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

Рис. 1. Динамика численности основных копытных на территории Забайкальского края с 2012 по 2021 г., тыс. животных

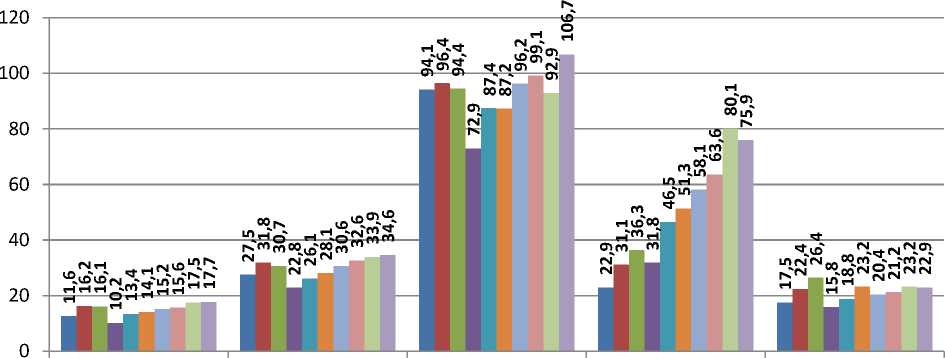

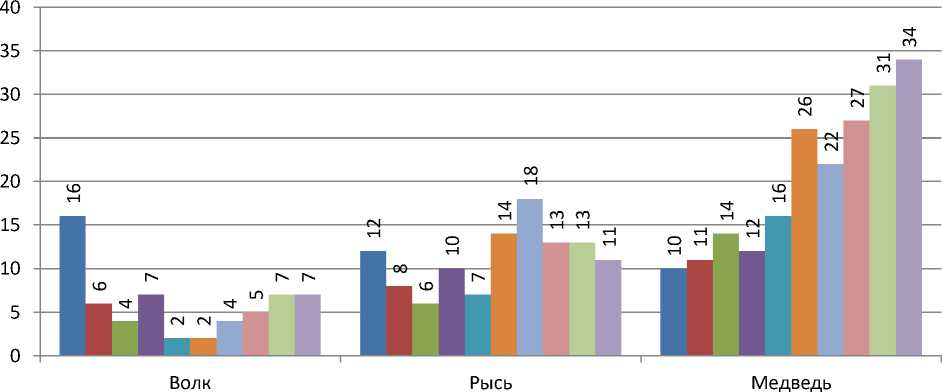

Численность волка в 2013 г. снизилась из-за более четкой организации регулирования его численности и увеличения денежного вознаграждения за добычу данного хищника, кроме этого численность данного вида подвержена колебанию вследствие его миграции. За последние 10 лет численность рыси в крае была стабильна и составляла в среднем 2,2 тыс. особей. Согласно экспертной оценке численность медведя по всей территории Забайкальского края незначительно сокращалась вследствие неблагоприятных кормовых и погодных условий до 2019 г., а затем произошел ее резкий подъем, который можно связать с возникшим вследствие пандемии СOVID-19 полным отсутствием спроса на дериваты, по данным зимнего маршрутного учета 2021 г. его численность составляла 4,1 тыс. особей (рис. 2).

На протяжении более 35 лет в Восточной Сибири ведутся научно-исследовательские работы Научно-исследовательским институтом ветеринарии Восточной Сибири – филиалом СФНЦА РАН по мониторингу болезней диких животных, птиц и рыб с разработкой охранно-профилактических мероприятий по защите домашних животных и человека от антропозоонозов.

Основной объем проводимых исследований приходится на приграничные территории Российской Федерации с Монголией и Китаем. С этой целью в 2004 г. на территории Акшинско-го района, в 50 км от границы с Монголией был организован научно-опытный стационар «Курул-га». По природным зонам территория стационара подразделяется на таежную лесостепную и степную зоны. Общая площадь стационара составляет 50 000 га (500 км2).

■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

Рис. 2. Динамика численности основных всеядных и хищников на территории Забайкальского края с 2012 по 2021 г., тыс. животных

Целью создания стационара являлось продолжение мониторинга болезней диких животных, разработка и экспериментальное апробирование новых средств и методов лабораторной диагностики и профилактики заболеваний диких животных. Также немаловажной задачей является сохранение биоразнообразия дикой фауны Забайкальского края.

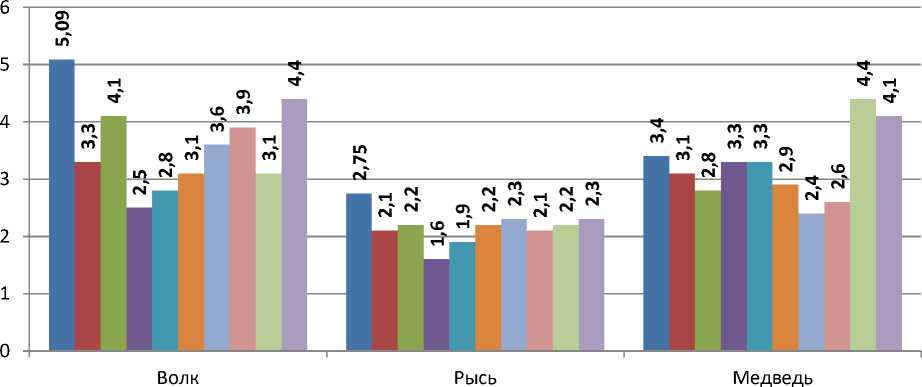

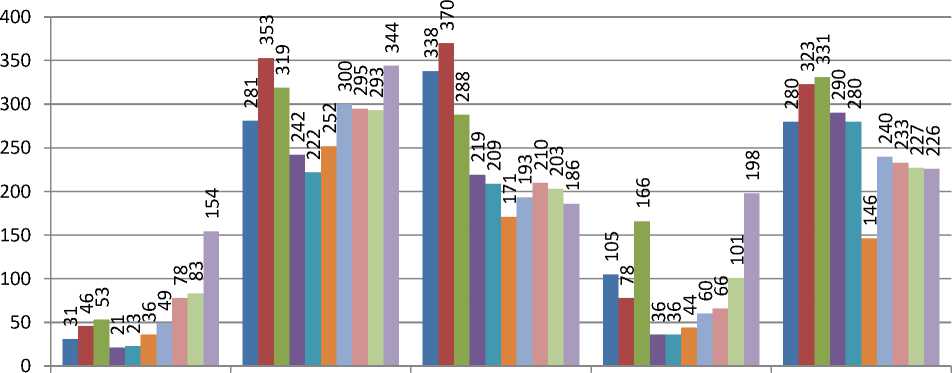

Основными представителями таежной территории являются: медведь, лось, изюбрь, кабарга, волк, рысь и др. В лесостепной и степной зонах обитают в основном грызуны, из копытных широко распространена косуля, из хищников – волк и лисица (рис. 3, 4).

На территории стационара имеется своя инфраструктура, состоящая из домов для проживания научных сотрудников, егерей-исследователей, полевая лаборатория, по территории распределена широкая сеть подкормочных площадок, наблюдательных площадок и вышек.

Научные сотрудники совместно с егерями-исследователями проводят наблюдения за животными, отслеживают ослабленных и больных животных, которых после подвергают обследованию на наличие паразитарных и инфекционных заболеваний. Ведется вакцинация диких кабанов против классической чумы свиней. Разрабатываются профилактические препараты для снижения инвазированности диких животных паразитарными заболеваниями, общими для человека и животных, а также разработка других лечебно-профилактических мероприятий.

Анализируя рисунок 3, можно отметить стабильное увеличение численности лося, оленя благородного и кабарги после организации на территории стационара комплекса биотехнических мероприятий, которые включают в себя посезонный учет популяции животных, постоянно с учетом востребованности животных в кормах, особенно в многоснежные зимы, производится закладка подкормочных площадок. Для копытных в качестве витаминных подкормок на зеленку засевается овес. На солонцовые площадки закладывается соль, обогащенная микро-и макроэлементами. Для подкормки дикого кабана засаживаются поля картофелем, на подкормочных площадках в кормушки засыпаются зерновые (овес, пшеница, рожь).

Впервые на территории научно-опытного стационара «Курулга» в 2016 г. была отмечена миграция краснокнижных животных – монгольских дзеренов, некогда широко распространенных в степных районах Забайкалья и практически истребленных на территории Российской Федерации.

Лось Благородный олень Косуля сибирская Кабарга кабан

(изюбрь)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Рис. 3. Динамика численности диких копытных на территории научно-опытного стационара «Курулга» с 2012 по 2021 г., животных

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 021

Рис. 4. Динамика численности хищников на территории научно-опытного стационара «Курулга» с 2012 по 2021 г., животных

Отмечена стабильная численность популяции волка и рыси. В последние годы происходит увеличение численности медведя. Начиная с 2016 г. она увеличилась в два раза, что также можно связать с факторами, повлиявшими на увеличение численности медведя в крае.

На территории научно-опытного стационара «Курулга» для учета популяции, перемещения

(миграции) животных, частоты посещения подкормочных площадок, контроля за заболеваемостью диких животных установлены автоматические камеры фотофиксации. Камеры устанавливали на подкормочных площадках, солонцах, тропах диких животных.

За время использования камер фотофиксации было изучено поведение животных на под- кормочных площадках: частота и время посещения, время питания в зависимости от сезона года, температуры внешней среды и другие факторы. Использование камер фотофиксации дает возможность постановки опыта и контроля над ним без присутствия человека.

Мониторингом болезней диких копытных животных приграничной зоны на юге Забайкальского края выявлено наличие 14 видов паразитов с разной экстенсивностью инвазии (ЭИ). Из них 11 видов у косули сибирской (ЭИ, %): Cysticercus tenuicolli (94,5) , Cysticercus cervi (53,4) , Strongyloides papillosus (1,4) , Trichoce-phalus ovis (4,1) , Moniezia benedeni (6,8) , Strongylata spp. (24,6), Echinococcus granulosus larva (86,3) , Dyctyocaulus eckerti (1,4) , Muellerius capillaries (8,2) , Setaria spp. (1,4) , Eimeria (5,5). У изюбря 8 видов (ЭИ, %): Cysticercus tenuicollis (86,8) , Echinococcus granulosus larva (57,1) , Protostrongylus kochi (25,3) , Moniezia benedeni (3,3) , Dicrocoelium lanceatum (1,1) , Trichostron-gylus spp. (2,2), Strongylata spp. (16,5) , Eimeria (5,5). У лося 6 видов (ЭИ, %): Cysticercus tenuicollis (16,7) , Echinococcus granulosus larva (58,3) , Protostrongylus kochi (16,7) , Dyctyocaulus eckerti (41,0) , Paramphistomum spp., (8,3) , Strongylata spp. (16,7).

Дикие плотоядные (волк, лисица, рысь) заражены трихинеллами, тениидозами, спироцер-козом. Проводимые исследования свидетельствуют о высокой степени зараженности волка трихинеллезной инвазией, Trichinella nativa регистрируется с ЭИ 45,3 %. Широкому распространению эхинококкозной инвазии способствует высокая зараженность волка Echinococcus granulosus с ЭИ 94,1 %. Taenia hydatigena выявляется у волков, лисиц и рыси с ЭИ 72,1; 10,0 и 28,6 % соответственно. При этих инвазиях заразные начала (яйца и ооцисты паразитов) постоянно выделяются от больных животных и носителей, загрязняют внешнюю среду пастбища и аккумулируются у домашних животных. Кроме этого у рыси отмечена высокая степень инвазированности спироцеркозом, возбудитель Spirocerca lupi паразитирует с ЭИ 64,2 % [3-5].

Анализируя вышеизложенное, можно сказать о достаточно напряженной обстановке в крае по паразитарным заболеваниям диких животных, эту ситуацию усугубляет и тот факт, что боль- шинство заболеваний, таких как: трихинеллез, саркоцистоз, эхинококкоз, спироцеркоз и другие, - являются опасными не только для домашних животных, но и для человека.

Заключение . Характеризуя состояние численности животных Забайкальского края, можно отметить следующее:

-

1 . Численность диких животных - лося, изюбря, косули, несмотря на крайне неблагоприятные условия обитания предыдущих лет, вызванные многочисленными лесными пожарами, сокращением мест обитания в результате варварского уничтожения лесов, браконьерства и других неблагоприятных факторов, сохранилась на промысловом уровне. Стабильное состояние численности диких животных свидетельствует об их высоком потенциале воспроизводства. Однако коренное изменение кормовой базы, сокращение ареала, вызванные пожарами и бесконтрольной вырубкой леса, должны негативно сказаться на численности популяций этих животных, что требует принятия дополнительных мер по их охране и воспроизводству.

-

2 . Численность некоторых животных, таких как кабарга, стабилизировалась и увеличивается, чему способствует снижение коммерческого спроса на этих животных.

-

3 . Вызывает тревогу заметное повышение численности волка на территории края. В этих условиях целесообразна разработка долговременной целевой программы по регулированию его численности.

На основании вышеизложенного необходимо проводить следующие меры по снижению степени негативного воздействия:

-

> соблюдение установленных правил, норм и сроков пользования животным миром , согласно Федеральному закону «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации » от 24.07.2009 № 209-ФЗ и приказу Минприроды «Об утверждении Правил охоты » от 24 июля 2020 года № 477;

-

> недопущение разрушения или ухудшения среды обитания объектов животного мира в результате варварской добычи древесины, полезных ископаемых и других антропогенных факторов;

-

> осуществление учета и оценки состояния используемых объектов животного мира, а также оценки состояния среды их обитания;

-

> проведение необходимых мероприятий, обеспечивающих воспроизводство объектов животного мира, таких как подкормка животных в неблагоприятные периоды, селекционный отстрел животных, приводящих к ослаблению популяции, недопущение отстрела животных с хорошими воспроизводственными качествами и др.;

-

> обеспечение охраны и воспроизводства объектов животного мира, в т. ч. редких и находящихся под угрозой исчезновения (увеличение штата государственных инспекторов (в Забайкальском крае зачастую один инспектор на два муниципальных района), обеспечение их современной техникой для мониторинга ситуации на обслуживаемой территории, обучение производственных охотничьих инспекторов практической работе по осуществлению охраны на закрепленных территориях, вовлечение в работу общественных инспекторов и других заинтересованных лиц и организаций); постоянный мониторинг состояния численности и популяции объектов животного мира и в случае возникновения угрозы популяции – введение соответствующего ограничения или запрета пользования животным миром;

-

> включение в биотехнические мероприятия комплекса ветеринарных профилактических мероприятий по борьбе с паразитарными заболеваниями и повсеместного проведения вакцинации диких животных против бешенства, классической чумы свиней и других инфекционных заболеваний;

-

> разработка ветеринарно-санитарных правил диагностики, недопущения появления и распространения паразитарных и инфекционных болезней дикими животными, в т. ч. при массовых миграциях.

Список литературы Динамика численности диких животных в Забайкальском крае и факторы, на нее влияющие

- Энциклопедия Забайкалья: Читинская область. В 2 т. Т 1. Общий очерк / гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. 2-е изд., испр. Новосибирск: Наука, 2002. 302 с.

- Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Забайкальского края: постановление губернатора Забайкальского края № 113 от 10 августа 2020 г. URL: https://docs.cntd.ru/document/570908317.

- Кирильцов Е.В. Паразитофауна волка (Canus lupus, Linnaeus, 1758) юга Забайкальского края // Вестник БГСХА им. В.Р. Филлипова. 2015. № 4 (41). С. 135-138.

- Кирильцов Е.В., Черных В.Г. Паразитарные зооантропонозы диких животных в приграничных с Монголией и Китаем районах Забайкальского края // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2015. № 5. С. 86-93.

- Плиев А.М. Роль диких животных (плотоядных, парнокопытных, грызунов) в эпизоотологии эхинококкоза // Ветеринарный консультант. 2006. № 2. С. 4-5.