Динамика численности и некоторые особенности биологии тетеревиных птиц (Tetraonidae) в заповеднике «Басеги»

Автор: Курулюк Вячеслав Михайлович, Наумкин Дмитрий Владимирович

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты осенних учетов тетеревиных птиц заповедника «Басеги» за десятилетие 2001-2011 гг. На основе многолетних наблюдений, помимо динамики численности, рассматривается биотопическое размещение птиц по территории, особенности гнездовой жизни, фенологические аспекты, биоценотические связи. Как и в предыдущие десятилетия, с наибольшим обилием в заповеднике встречается рябчик, с наименьшим - тетерев. Сделаны выводы о высокой в целом численности тетеревиных птиц в заповеднике и о наметившейся тенденции к снижению встречаемости тетерева.

Заповедник "басеги", тетеревиные птицы, численность, биотопическое размещение, гнездование

Короткий адрес: https://sciup.org/147204681

IDR: 147204681 | УДК: 598.261.6

Текст научной статьи Динамика численности и некоторые особенности биологии тетеревиных птиц (Tetraonidae) в заповеднике «Басеги»

Тетеревиные птицы - традиционный объект биологического мониторинга во многих лесных заповедниках России. Высокая плодовитость, а следовательно, и биомасса, широкое распространение по территории нескольких ландшафтных зон Евразии придают им важное значение в природных экосистемах, трофической структуре биоценозов, а также в практике функционирования охотничьего хозяйства в регионах [Потапов, 1990]. Эффективная эксплуатация популяций тетеревиных в охотхозяйствах во многом зависит от их состояния на ближайших ООПТ, которые обычно служат рефугиумами и центрами воспроизводства, откуда молодые птицы расселяются по соседним угодьям. Поэтому выяснение параметров естественной динамики численности и прочих биологических особенностей популяций тетеревиных в заповедниках является одной из основных задач научных исследований.

В настоящей статье содержится обобщение данных по динамике численности тетеревиных, собранных во время осенних учетов в заповеднике «Басеги» за первое десятилетие XXI в. (2001-2011 гг.). Кроме того, представлены материалы по некоторым другим аспектам биологии этой группы птиц.

Район исследований. Материал и методы

Заповедник «Басеги» расположен в восточных горных районах Пермского края. Главная ценность природной среды заповедника - единственный на западном макросклоне Среднего Урала крупный первозданный массив горных среднетаежных лесов. Лесистость заповедной территории составляет 88.2%. Из общей площади заповедника в 37 957 га спелые и перестойные, а также приспевающие леса занимают 24 560 га, или 64.7% [Летопись..., 2012].

Растительность горно-лесного ландшафтного пояса (450-600 м над у.м.) представлена еловопихтовыми и пихтово-еловыми лесами. В древесном ярусе господствуют ель сибирская (Picea obovata), пихта сибирская (Abies sibirica), береза пушистая (Betula pubescensy В долинах рек и ручьев, на верховых болотах встречается сосна сибирская (Pinus sibirica) и очень редко - сосна обыкновенная (Р. syl-vestrisy Многообразие лесной растительности представлено ельниками и ельниками-пихтарниками различных типов, которые на верхней границе горно-лесного пояса сменяются подгольцовым парковым редколесьем [Баландин, Ладыгин, 2002]. Древостой в горных лесах высокоствольный, разреженный, с большим количеством ветровала и валежника. Характерно присутствие в травяном покрове ук-

рупнотравья и высоких перистых папоротников [Воронов, Трофимова, Баландин, 2005].

В 1993 г. к заповеднику были присоединены вырубки, что увеличило его площадь до современных значений (37 957 га). В настоящее время на бывших вырубках сформировались молодые березовые и смешанные елово-мелколиственные леса, представляющие собой первую генерацию вторичных лесов на месте коренной тайги. Подобное сочетание разнокачественных лесных стаций, наличие среди них открытых биотопов - горных лугов - создает прекрасные условия для обитания всех наиболее обычных лесных видов тетеревиных птиц.

В заповеднике «Басеги» обитают рябчик (Ге-trastes bonasia), тетерев (Lyrurus tetrix) и глухарь (Tetrao urogallus); белая куропатка (Lagopus lagopus) встречается крайне редко [Наумкин, 2012] ив настоящей статье не рассматривается. Материал получен в ходе ежегодных многолетних учетов на постоянных маршрутах, проводящихся в заповеднике с момента организации [Бояршинов, Делидова, 1989]. Основным видом учетных работ является осенний, по методике ЦНИИ МСХ СССР [Кузякин, 1980], когда помимо взрослых, учитываются и молодые птицы. Общая протяженность осенних учетных маршрутов - 1 175 км, в среднем 106.8 км за сезон. Плотность населения рассчитана, исходя из средней дальности обнаружения птиц, и отражает количество особей на 1000 га. Дополнительные данные (неравноценного объема) по численности и биотопическому распределению тетеревиных собраны во время ежегодного проведения зимнего маршрутного учета (ЗМУ). Не получил распространения в практике научных работ заповедника весенний учет птиц на токах, так как именно в это время территория заповедника становится крайне труднодоступной. Для написания статьи использованы ма териалы, содержащиеся в книгах Летописи природы, которых на сегодня подготовлено 26.

Результаты и их обсуждение

Подвидовая систематика

На основании Списка птиц Российской федерации [Коблик и др., 2006] мы считаем, что на территории заповедника и его окрестностей тетеревиные представлены следующими подвидами: тетерев -Lirurus tetrix tetrix (Linnaeus, 1758), глухарь - Tetrao urogallus uralensis Nazarov, 1887, и рябчик - Tetrastes bonasia septentrionalis (Seebohm, 1884).

Численность и ее динамика

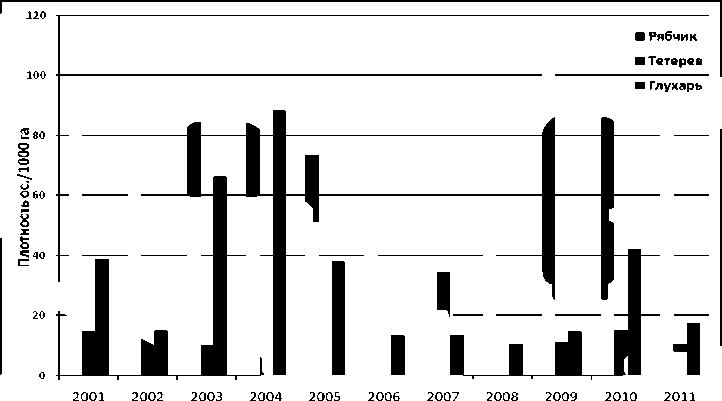

Известно, что численность любой тетеревиной птицы не может долго держаться на одном уровне [Потапов, 1990]. В заповеднике «Басеги» наибольшим обилием за все время исследований характеризуется рябчик, наименьшим - тетерев. Приблизительное соотношение учтенных за десятилетие птиц можно оценить как 6:3:2 (рябчик -глухарь - тетерев). Наибольший размах колебаний численности в заповеднике выявлен для рябчика, в то время как для тетерева и глухаря амплитуда колебаний значительно уже [Курулюк, 2000]. Это же видно и на рисунке. Для всех трех видов характерны чередующиеся с различными интервалами подъемы и спады численности. Как видно из рисунка, на протяжении десятилетия динамика численности глухаря и рябчика была явно сопряженной, на графике можно выделить два пика обилия - в 2003-2004 гг. и в 2009-2010 гг., причем для глухаря повторный за десятилетие максимум численности пришелся только на 2010 г. Пик численности тетерева отмечен в 2004-2005 гг. и, после резкого снижения в 2006 г., в следующем 2007 г.

Многолетняя динамика численности тетеревиных в заповеднике «Басеги»

Помимо ежегодных, для всех видов тетеревиных изменения численности. Наиболее резко они выраже-характерны внутрисезонные, иногда многократные, ны у глухаря и тетерева. Можно предположить, что подобная внутрисезонная динамика численности связана с территориальным перераспределением птиц, которые, во-первых, покидают территорию заповедника осенью (молодняк), и, во-вторых, ищут оптимальные по трофическим и снегозащитным условиям угодья (в осенне-зимний период). Последнее особенно характерно для тетерева, который нередко находит подобные условия в окрестностях заповедника, подверженных лесохозяйственной эксплуатации. Известные для многих регионов регулярные и иногда протяженные миграции тетеревиных, вызванные поис ками гастролитов, в «Басегах» отсутствуют. Как установил В.Д. Бояршинов, для пополнения запаса гастролитов птицам достаточно камешков, найденных на вывалах (образующихся при падении крупных деревьев) или на грунтовых дорогах, по которым проходят границы заповедника.

В табл. 1 представлена среднемноголетняя плотность населения тетеревиных птиц за анализируемое десятилетие. В табл. 2 представлена среднемноголетняя плотность птиц в предпочитаемых биотопах.

Таблица 1

Среднемноголетняя плотность населения тетеревиных птиц в заповеднике «Басеги» в 2001-2011 гг.

|

Вид |

Средняя дальность обнаружения, м |

Среднее число учтенных птиц |

Самцов |

Самок |

Молодых |

Пол неопр. |

Плотность (особей на 1000 га) |

|

Рябчик |

65 |

55 |

11 |

4 |

15 |

25 |

72 |

|

Тетерев |

45 |

7 |

4 |

1 |

1 |

1 |

15 |

|

Глухарь |

55 |

18 |

7 |

6 |

4 |

1 |

38 |

Таблица 2

Среднемноголетняя плотность населения тетеревиных птиц в предпочитаемых биотопах (особей на 1000 га)

|

Вид |

Зарастающие вырубки |

Коренная горная тайга |

Горные луга |

|

Рябчик |

28.2 |

43.2 |

0 |

|

Тетерев |

8.6 |

4.8 |

1.7 |

|

Глухарь |

16.2 |

21.3 |

0.6 |

Как видно из табл. 1, средняя плотность птиц за первое десятилетие XXI в. вполне сопоставима с опубликованными данными по предыдущему периоду (последнее десятилетие XX в.). Выявленные в то время колебания осенней численности тетеревиных составили для рябчика 70-470 особей/1000 га, для тетерева - 4-35 особей/1000 га и для глухаря - 10-100 особей/1000 га [Позвоночные..., 1998]. Численность тетеревиных птиц в «Басегах» была и остается высокой, как это и отмечал В.Д. Бояршинов еще в первые годы существования заповедника [Бояршинов, Дели-дова, 1989]. В отличие от данных предыдущих исследований сегодня можно отметить явную тенденцию к снижению в заповеднике обилия тетерева. Среднемноголетняя плотность его населения за последнее десятилетие (15 особей/1000 га, табл. 1) несколько ниже предыдущих показателей (21 особь/1000 га) [Позвоночные..., 1998], что, вероятно, связано с зарастанием вырубок и их переходом в стадию молодого сомкнутого леса-жердняка, лишенного подлеска, а нередко и выраженного травяного яруса.

Из данных табл. 2 видны биотопические предпочтения тетеревиных - для рябчика и глухаря это - коренная тайга, для тетерева - вырубки и производные леса на их месте. Более подробно особенности размещения птиц по местообитаниям заповедника рассматриваются ниже.

Биотопическое размещение

На территории заповедника биотопическое размещение тетеревиных птиц весьма стабильно и практически не меняется на протяжении длительного времени [Бояршинов, Адиев, 1995]. Эго связано с их экологическими предпочтениями, вытекающими из истории их возникновения в Евразии: рябчик и глухарь - птицы таежные [Сазонов, 2012], а тетерев - лесопольный, либо даже лесостепной по происхождению [Луговой, 1994]. Поэтому к местообитаниям в заповеднике он предъявляет особые требования; в целом они далеко не оптимальны для него.

Типичные лесные обитатели - рябчик и глухарь - в течение всего года придерживаются лесных биотопов. Особенно благоприятные условия обитания находит в заповеднике рябчик, который на большей части своего ареала тесно связан с приречными или приручьевыми ельниками в сочетании с пихтой, березой и ольхой. Глухарь в основном отдает предпочтение лесам с высоким разнообразием экологических условий: различным по возрасту участкам леса, в том числе вторичным, с полянами, гарями, болотами. Глухой темнохвойной тайги глухари явно избегают [Потапов, 1990]. По литературным данным [Kurhinen at al., 2007], в таежной зоне для этого вида основным лимитирующим фактором является высокая преобразованность ландшафтов и снижение доли старых лесов и болот ниже 10-15% (на территории заповедника, как это отмечено выше, они занимают около 65%).

Тетерев - вид открытых местообитаний - с преобладающим обилием населяет в заповеднике

(и особенно в его охранной зоне) зарастающие вырубки, а также горные луга, к которым приурочены его токовища. Данные по встречаемости птиц в различных биотопах заповедника «Басеги», объединенных в 4 типа стаций, представленные в табл.

3, подтверждают вышесказанное. Встречи глухарей в горных лугах связаны с тем, что птицы устраивают порхалища на луговых тропах - бывших дорогах, по которым вывозили когда-то сено.

Таблица 3

Характер биотопического размещения тетеревиных птиц в заповеднике «Басеги», %

|

Биотоп |

Рябчик |

Тетерев |

Глухарь |

|

Коренная горная тайга |

64 |

12 |

46.6 |

|

Зарастающие вырубки |

35.6 |

66.6 |

45.5 |

|

Подгольцовое криволесье |

0.4 |

1.3 |

1.1 |

|

Горные луга |

- |

20.1 |

6.8 |

Кроме того, наблюдали глухарей и тетеревов и в горной кустарничковой тундре, приуроченной к самым высоким абсолютным отметкам хребта Басеги [Курулюк, 2001].

Ток. Гнездование. Размеры кладок и выводков

Характерной особенностью репродуктивного цикла тетеревиных в заповеднике является отсутствие их концентраций на токах. У тетерева максимальное число одновременно токующих самцов за все годы наблюдений не превышало 12, а у глухаря - 8. Очень часто не только глухари, но и тетерева токуют одиночно, выбирая для этого отдельные поляны на верхней границе горной тайги и изолированные фрагменты луговин.

В течение 10 лет в заповеднике было найдено 12 гнезд тетеревиных: 6 - рябчика, 5 - глухаря, и лишь 1 - тетерева. Средний размер кладки составил: у рябчика - 5.3 ± 0.15 (от 3 до 9 яиц), у глухаря - 5.4 ± 0.1 (от 4 до 7 яиц). Эго несколько меньше среднемноголетних данных (соответственно, 7.1 и 6.5 яиц в кладке). Материалов по размножению в заповеднике тетерева до сих пор накоплено недостаточно. Единственное гнездо тетерева, найденное 18 мая 2012 г. в 39 кв. Усьвенского участкового лесничества, содержало 8 яиц. Размер учтенных нераспав-шихся выводков, в которых присутствовала самка, составил: у рябчика -5.1 ±0.18 (2-10 птенцов, и = 18); у глухаря - 4.8 ± 0.21 (от 1 до 15 птенцов, и = 23). У тетерева было отслежено всего 7 выводков, насчитывавших, в среднем, 5 птенцов.

В целом репродуктивные показатели, особенно у рябчика и глухаря, отличаются несколько пониженными значениями при сравнении, например, с аналогичными данными из более северных районов Урала - Печоро-Илычского заповедника [Бешкарев, 1990; 2000]. Возможно, это в какой-то степени отражает различия в интенсивности и качестве действующих в районе расположения заповедников антропогенных факторов - на Северном Урале их можно свести лишь к традиционной охоте и негативным последствиям лесопромышленной деятельности; на Среднем Урале (Басеги) к ним добавляется существенное техногенное загрязне ние территории, связанное с атмосферным переносом множества технофильных элементов, выпадающих на Басегах с осадками [Наумкин, Ворон-чихина, Леушина, 2013]. Среди них встречаются весьма токсичные, достигающие в отдельные годы высоких концентраций [Бахарев и др., 2012].

Сезонные явления

В течение года научные сотрудники и инспектора охраны отмечали некоторые фенологические явления в жизни тетеревиных птиц. Эти наблюдения носят нерегулярный характер.

Весенний свист рябчика начинался, в зависимости от развития весенних явлений, в период с 20 февраля по 20 марта. Обычно рябчики начинали свистеть в марте, в период с 2 по 10 марта. Полная кладка в гнезде в среднем приходится на 24 мая (интервал - от 15 мая до 3 июня). Осенью свист рябчиков начинается в сроки от 4 августа до 10 октября в разные годы.

У глухаря довольно регулярно регистрировали такое характерное явление, как «черчение», отмечаемое, по данным за 8 сезонов, с 2 по 28 марта, но чаще всего во второй декаде марта. Полная кладка у этого вида обычно бывает в период с 28 мая по 5 июня. Наблюдения первых выводков (с подпархивающими или еще не летными птенцами) относятся к последней декаде июня, с 21 по 30 июня в разные годы (крайние даты -13 июня и 10 июля).

В качестве участка постоянного наблюдения за весенним током тетерева в заповеднике был выбран луговой локалитет на Северном Басеге. Здесь наиболее активное токование отмечено, в среднем, 23 мая (16-27 мая в разные годы). Однако нужно подчеркнуть, что апрельские наблюдения на этом участке отсутствуют, и речь идет лишь об интенсивности завершающих этапов токования. Осенний ток на этом же участке чаще всего приходится на начало второй декады сентября (отмечается с 25 августа по 28 сентября в разные годы).

Биоценотические связи

Таблица 4

Характер питания тетеревиных птиц в окрестностях заповедника «Басеги» (по данным 1982-1994 гг.)

|

Сезон |

Рябчик |

Тетерев |

Глухарь |

|||

|

Число проб |

Объекты питания |

Число проб |

Объекты питания |

Число проб |

Объекты питания |

|

|

Зима |

11 |

Сережки березы пушистой, сережки ольхи серой, ягоды рябины, хвоя пихты, почки осины |

2 |

Сережки и почки березы пушистой, ягоды рябины |

4 |

Сережки и почки березы пушистой, хвоя ели, пихты, сосны сибирской |

|

Весна |

2 |

Семена ели, почки березы, ягоды рябины, стробилы хвоща лесного, побеги черники |

2 |

Сережки березы, ягоды рябины |

2 |

Хвоя сосны сибирской, листья и сережки ив, стробилы хвоща лесного |

|

Лето |

8 |

Плоды и семена: малины, жимолости алтайской, шиповника, смородины красной, костяники, черники. Листья: малины, черники, кислицы обыкновенной, майника двулистного, звездчатки, злаков. Соцветия скерды сибирской, ястре-бинки. Единично - жесткокрылые |

5 |

Плоды и семена: малины, шиповника, смородины красной, костяники, вороньего глаза, жимолости алтайской. Листья и побеги: черники, малины, звездчатки, злаков. Пауки, гладкие гусеницы |

6 |

Плоды: черники, малины, костяники. Листья: черники, ивы, черемухи, кислицы обыкновенной, васи-листника простого, папоротников, стебли хвоща лесного |

|

Осень |

20 |

Листья, побеги и ягоды черники. Плоды и семена шиповника, черемухи, жимолости алтайской, малины. Листья и семена злаков, листья кислицы обыкновенной. Сережки и почки березы, ольхи и осины. Ягоды рябины. Жесткокрылые |

10 |

Листья, побеги и ягоды малины, черники. Плоды и семена шиповника, рябины, черемухи. Семена злаков. Листья звездчатки. Сережки березы. Гусеницы, ягодные клопы |

5 |

Листья и побеги черники. Ягоды черники, рябины, черемухи. Листья и стебли злаков, кислицы обыкновенной. Сережки и почки березы и ольхи. Хвоя сосны сибирской, ели. Стебли плауна, хвоща лесного |

|

Всего |

41 |

- |

19 |

- |

17 |

- |

Переход на зимние корма у тетеревиных происходит во второй половине октября. Оказалось, что значительная часть глухарей зимой питается аналогично тетеревам, т.е. в основном не хвоей, а сережками и почками березы. Очевидно, это связано с незначительной площадью произрастания и очень локальным распространением по заповедной территории и окрестностям сосны сибирской и особенно сосны обыкновенной.

Видовой состав присущей тетеревиным парази-тофауны не изучен. В силу своей многочисленности яйца, птенцы и взрослые птицы часто встречаются в составе добычи четвероногих и пернатых хищников [Курулюк, 1996]. Так, глухарь отмечен среди добычи лисицы, куньих (включая горностая, ласку, куницу и росомаху), ястреба-тетеревятника, зимняка, сапсана и филина. Рябчик, помимо того, что добывался куньими и тетеревятником, отмечен в качестве добычи полевого луня.

Выводы

-

1. Наиболее многочисленный вид тетеревиных птиц в заповеднике - рябчик, наименьшая числен

-

2. В целом численность тетеревиных птиц в заповеднике «Басеги» остается на стабильно высоком уровне, хотя испытывает межгодовые и внут-рисезонные флюктуации, порой многократные. Амплитуда межгодовых колебаний численности достигает наибольшего размаха у рябчика, внутри-сезонных - у тетерева.

-

3. Биотопическое распределение птиц по территории отличается стабильностью - для рябчика и глухаря наиболее предпочтительными остаются биотопы коренной горной тайги, для тетерева - зарастающие вырубки и горные луга.

-

4. Показатели плотности населения и воспроизводства наиболее уязвимого вида - глухаря - характеризуются более низкими значениями, чем, например, в Печоро-Илычском заповеднике, что, вероятно, определяется месторасположением заповедников и в какой-то степени зависит от интенсивности действующих на заповедные территории антропогенных факторов.

ность (с тенденцией к последующему снижению) наблюдается у тетерева.

Список литературы Динамика численности и некоторые особенности биологии тетеревиных птиц (Tetraonidae) в заповеднике «Басеги»

- Баландин С.В., Ладыгин И.В. Флора и растительность хребта Басеги. Пермь: Изд. Богатырев П.Г., 2002. 191 с

- Бахарев П.Н. и др. Технофильные элементы в особо охраняемых экосистемах западно-уральской тайги//Известия Самарского науч. центра РАН. 2012. Т. 14, № 1(8). С. 2136-2139

- Бешкарев А.Б. Массовые данные о размере кладок глухаря//Экология. 1990. № 2. С. 79

- Бешкарев А.Б. Динамика численности тетеревиных птиц//Закономерности полувековой динамики биоты девственной тайги северного Предуралья. Сыктывкар, 2000. С. 59-70

- Бояршинов В.Д., Адиев М.Я. Численность тетеревиных птиц и ее динамика в заповеднике «Басеги»//Природные ресурсы Западно-Уральского Нечерноземья, их рациональное использование и охрана. Пермь, 1995. С. 42-46

- Бояршинов В.Д., Делидова Н.В. Размножение и численность тетеревиных птиц в заповеднике «Басеги»//Гнездовая жизнь птиц. Пермь, 1989. С. 62-65

- Воронов Г.А., Трофимова Л.М., Баландин С.В. Сложные пихтово-еловые леса Уральского Прикамья. Пермь, 2005. 178 с

- Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. Список птиц Российской Федерации. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. 256 с

- Кузякин В.А. Методические указания по осеннему маршрутному учету численности боровой и полевой дичи. М.: ЦНИЛ, 1980. 19 с

- Курулюк В.М. Биотопическое распределение птиц заповедника «Басеги»//Исследования эталонных природных комплексов Урала. Екатеринбург, 2001. С. 118-120

- Курулюк В.М. Гибель тетеревиных в заповеднике «Басеги»//Проблемы заповедного дела: 25 лет Висимскому заповеднику. Екатеринбург, 1996. С. 167

- Курулюк В.М. Динамика численности тетеревиных в заповеднике «Басеги» за 1982-1996 гг.//Экологические основы стабильного развития Прикамья. Пермь, 2000. С. 172-173

- Летопись природы заповедника «Басеги». Книга 6//Архив ГПЗ «Басеги». Гремячинск, 1993. 300 с

- Летопись природы заповедника «Басеги». Книга 25//Архив ГПЗ «Басеги». Гремячинск, 2012. 383 с

- Луговой А.Е. О самостоятельности лесостепного комплекса птиц//Бюллетень МОИП. 1994. Отд. биол. Т. 99, вып. 2. С. 10-19

- Наумкин Д.В. Белая куропатка в заповеднике «Басеги»//Труды ГПЗ «Басеги». Пермь, 2012. Вып. 2: Природа Басег: 30 лет охраны и научных исследований. С. 141-142

- Наумкин Д.В., Ворончихина Е.А., Леушина Н.Р. К экологическим проблемам заповедника «Басеги»//Минералогия техногенеза -2013. Миасс, 2013. С. 258-262

- Позвоночные животные заповедника «Басеги». М., 1998. Вып. 73. 40 с

- Потапов Р.Л.Тетеревиные птицы. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. 240 с

- Сазонов С.В. Обновленная классификация типов фауны и фаунистических групп птиц для запада евразийской тайги//Труды Карельского науч. центра РАН. 2012. Вып. 1. С. 70-85

- Kurhinen J. et al. Impact of forestry in taiga ecosystems on forest grouse species in eastern Fen-noskandia//Recent problems of nature use, game biology, and fur farming. Kirov, 2007. P. 513-515

- Летопись природы заповедника «Басеги». Книга 8//Архив ГПЗ «Басеги». Гремячинск, 1995. 262 с