Динамика численности колониальных видов птиц урочища «Трёхозёрки» (Минусинская котловина)

Автор: Мельник О.Н., Гельд Т.А., Злотникова Т.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализирована динамика видового состава и численности птиц урочища «Трёхозёрки» в Минусинской котловине с 1988 по 2013 г. По данным авторов, в исследуемый период зарегистрировано снижение видового разнообразия гнездящихся колониальных видов птиц на фоне роста численности видов Larus argentatus mongolicus Sushkin, 1925, Larus ichthyaetus Pallas, 1773, Ardea cinerea Linnaeus, 1758.

Урочище "трёхозёрки", ключевая орнитологическая территория, водно-болотные угодья, динамика численности, колониальные виды птиц

Короткий адрес: https://sciup.org/14083978

IDR: 14083978 | УДК: 574.2

Текст научной статьи Динамика численности колониальных видов птиц урочища «Трёхозёрки» (Минусинская котловина)

В 1995 г. в урочище на площади 500 га был организован Государственный природный орнитологический заказник республиканского значения «Урочище Трёхозёрки», являющийся ключевой орнитологической территорией России. Цель создания особо охраняемой природной территории – охрана редких видов птиц. Охранный режим был введён на 5 лет и в 2000 г. заказник прекратил своё существование. В 2014 г. урочище вновь получило статус зоологического заказника. Фауна и население птиц урочища и его роль как места остановки птиц во время пролётов являлись предметом многочисленных исследований орнитологов.

Исследования проводились тремя группами орнитологов, в которые входили: 1) специалисты кафедры охотничьего ресурсоведения Красноярского государственного университета (ныне Сибирского федерального университета) (А.П. Савченко, В.И. Емельянов, А.В. Кутянина, Н.В. Карпова и др.), изучавшие видовой состав и биологию гусей, куликов и других водоплавающих и околоводных птиц, миграции птиц Сибири; 2) орнитологи Хакасии (Ю.И. Кустов, С.М. Прокофьев), изучавшие авифауну республики; 3) орнитологи Красноярского государственного педагогического университета, изучавшие биологию чайковых юга Средней Сибири.

Исследователи первой группы А.Н. Байкалов, Т.Н. Байкалова, Е.М. Коровицкий за период наблюдений с 1991 по 1994 г. составили список птиц урочища «Трёхозёрки», состоящий из 82 видов [1]. Они опубликовали сведения о встречах белолобого гуся и гуменника, малого лебедя, о гнездовании в урочище шилохвости, шилоклювки, черноголового хохотуна, чаек (сизой и хохотуньи) и других видов птиц.

В 1996 г. А.П. Савченко, А.В. Кутянина, Н.В. Карпова проводили в урочище исследования с использованием мечения и кольцевания птиц [7, 21, 25]. Этими авторами были опубликованы данные по гнездовой биологии хохотуньи и черноголового хохотуна, а также куликов [7, 21, 25, 26]. Например, А.П. Савченко характеризует урочище как важное водно-болотное угодье Приенисейской Сибири [24].

А.П. Савченко, В.И. Емельянов указывают также на концентрациии во время пролёта малого лебедя, тундрового гуменника, касатки, огарей, таёжного гуменника, белолобого гуся, селезней шилохвости, свиязи, чирка-свистунка, красноголового нырка. Ими отмечены единичные встречи горного гуся и пискульки. Урочище названо наиболее важным местом остановки шилоклювки, большого кроншнепа и черноголового хохотуна [4, 22, 24].

Хакасские орнитологи Ю.И. Кустов и С.М. Прокофьев, сотрудники объединённой дирекции госзапо-ведников «Чазы» и «Малый Абакан», подробно характеризуют ключевые орнитологические территории Республики Хакасия в одной из своих работ [20]. Аргументируя важность этой территории для сохранения видового разнообразия птиц, авторы отмечают, что в урочище «Трёхозёрки» на пролёте останавливаются гуси

(гуменник, таёжный гуменник, серый и белолобый) – до 2 тыс. особей, лебеди (кликун и тундряной) – до 500 тыс. особей, различные виды уток, куликов и чаек. Исследователи отмечают, что как в летний период, так и в период миграций, здесь встречаются многие редкие виды птиц. Многие из них здесь гнездятся, в том числе и шилоклювка, занесённая в Красные книги разного ранга. Также из особо охраняемых видов здесь гнездятся черноголовый хохотун и красавка [20].

Водоёмы урочища служат местом кормления чайковых птиц, а на островах гнездятся по 2–5 видов этого семейства. В урочище «Трёхозёрки» находится колония черноголового хохотуна – вида, занесённого в Красную книгу Российской Федерации и Республики Хакасия. Эти обстоятельства послужили причиной выбора урочища в качестве модельной площадки для мониторинга чайковых в Средней Сибири. Имеется целый ряд публикаций О.Н. Мельник, А.А. Баранова и их учеников, посвящённых чайковым и сопутствующим видам в пределах названной территории [2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16].

В общей сложности разными исследователями на территории урочища встречено более 110 видов птиц. Основу населения гнездящихся птиц составляют колониальные виды: серая цапля – Ardea cinerea Linnaeus, 1758; шилоклювка – Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758; черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus Pallas, 1773; монгольская серебристая чайка – L. argentatus mongolicus Sushkin, 1925. В отдельные годы отмечали гнездование сизой чайки – L. canus Linnaeus, 1758; озёрной чайки – L. ridibundus Linnaeus, 1766; речной крачки – Sterna hirundo Linnaeus, 1758.

Цель исследований . Итоги наших девятилетних исследований и опубликованные материалы позволяют проанализировать динамику численности гнездящихся видов урочища с 1988 по 2013 г. Возможно выявление основных тенденций видового разнообразия авифауны и популяций редких видов птиц ключевой орнитологической территории и зависимости этих тенденций от различных естественных факторов и антропогенных воздействий, а также оценка действенности природоохранных мер на примере урочища.

Задачи исследований . Обобщение полученных ранее данных по составу авифауны и биологии птиц урочища «Трёхозёрки»; оценка современного состояния видового разнообразия авифауны и популяций редких видов птиц.

Материалы и методы исследований . Орнитологические исследования в урочище проводились в 2003–2005, 2007, 2010, 2012–2013 гг. Нами осуществлялся сплошной абсолютный учёт гнездящихся пар по обнаружению гнёзд [17]. Территория разбивалась на полосы (секторы), ширина которых составляла около 10 м. Для выделения сектора использовали два репшнура. Такой приём позволяет исключить пропуск и повторный учёт гнёзд в плотных поселениях. Наименования видов даны по Л.С. Степаняну [27], за исключением серебристой чайки, статус подвида которой принят на основе концепции П.П. Сушкина [28]. Солёность воды определяли методом выпаривания и взвешивания твёрдого остатка.

Результаты исследований и их обсуждение . Колониальные виды урочища гнездятся на островах и отмелях, площади и конфигурации которых постоянно меняются, что связано со значительными колебаниями уровня воды как на протяжении ряда лет, так и в течение одного года. В 2003 г. глубина водоёмов составляла около 1 м, в 2013 г. – 0,3–0,5 м. Временную динамику биотопических условий этого водноболотного угодья иллюстрирует рис. 1. Берега и дно водоёмов очень вязкие. Наиболее высокие участки островов имеют плотный грунт и на них развита скудная растительность, состоящая преимущественно из растений-галофитов. Солёность воды в октябре 2013 г. составляла около 56 % (около 135 0 /00) [3].

а

б

Рис. 1. Урочище «Трёхозёрки»: а – июнь 2003 г., б – октябрь 2013 г.

В середине 80-х гг. XX столетия в связи с наполнением Койбальской оросительной системы и формированием водно-болотного угодья урочище «Трёхозёрки» стало заселяться разными видами водоплаваю- щих и околоводных птиц. В том числе впервые в Минусинской котловине начали гнездиться отдельные пары черноголового хохотуна, появление которого объясняется расселением этой чайки в северном направлении.

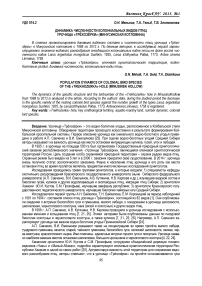

Анализ собственных данных и опубликованных материалов по численности черноголового хохотуна за 26-летний период позволяет сделать ряд обобщений. С 1996 по 2010 г. происходил рост числа гнездящихся пар (рис. 2, а ), в дальнейшем произошла стабилизация, наблюдались лишь незначительные колебания вокруг среднего значения. Вероятно популяцией достигнуты предельные значения численности для данной экологической ёмкости биотопа. Гнездовые стации этого вида чайковых птиц расположены в пределах самого урочища, а кормовые – на близлежащих пресных озёрах Бугаёво и Чёрное. Основными требованиями к выбору гнездовой стации у хохотуна являются наличие труднодоступных для наземных хищников плоских, сухих участков островов, лишенных растительности, и их близость к водоёмам, богатых рыбой.

а

б

в г

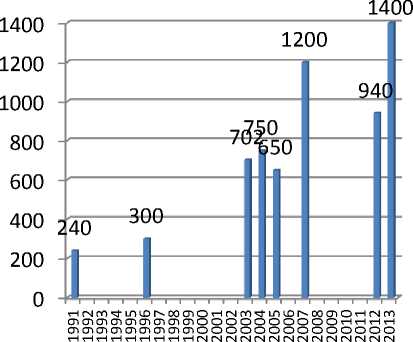

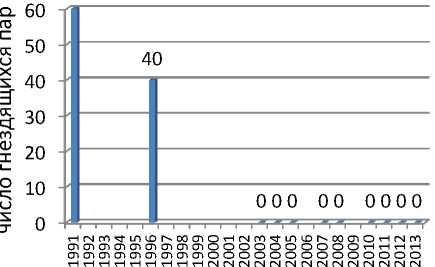

Рис. 2. Многолетняя динамика численности чайковых птиц урочища «Трёхозёрки»: а – черноголовый хохотун; б – серебристая чайка; в – сизая чайка; г – речная крачка (данные за 1988–1989 гг.

по С.М. Прокофьеву [18], 1990 г. – по А.П. Савченко [23], 1991 г. – по А.Н. Байкалову [1], С.М. Прокофьеву [19],

1996 г. – по А.В. Кутяниной [7], С.М. Прокофьеву, Ю.И. Кустову [20], А.П. Савченко [24, 25];

за 2003–2005, 2007, 2010, 2012–2013 гг. – собственные данные; за 1992–1995, 1997–2002, 2006, 2008, 2009, 2010 – данные для серебристой чайки; за 2011 г. – данных нет

Сходным образом меняется численность серебристой чайки и серой цапли (рис. 2, б ; рис. 3). Причем у чаек наблюдаются синхронные изменения числа гнездящихся пар по годам. Это может быть следствием сходства реакций видов на изменение площади, конфигурации, степени зарастания островов и отмелей, происходящих при колебании уровня воды. Однако, в отличие от черноголового хохотуна, у серебристой чайки стабилизации численности не произошло. Одна из возможных причин – высокая степень эврибионтно-сти L. argentatus mongolicus . Зарастание островов, которое наблюдается в последние годы, не ограничивает возможности заселения видом территории, а способность питаться наземными кормами снимает зависимость от ресурсов рыбы. Рост численности серой цапли определяется популяционной динамикой серебристой чайки в связи с тяготением цапель к колониям чайковых.

Рис. 3. Многолетняя динамика численности серой цапли урочища «Трёхозёрки» (данные за 1996 г. по С.М. Прокофьеву, Ю.И. Кустову [20]; за 2003–2005, 2010, 2012–2013 гг. – собственные данные; за 1997–2002, 2006–2009, 2011 гг. – нет данных)

Условия урочища являются пессимальными для сизой, озёрной чаек и речной крачки (рис. 2, в, г ). Эти виды предпочитают селиться на пресных водоёмах и в условиях урочища вытесняются серебристой чайкой, находящейся здесь в зоне оптимума. Речная крачка наблюдалась в отдельные годы в количестве от 2 до 44 пар. За период с 1991 по 2003 г. полностью исчезла на гнездовании сизая чайка, в настоящее время встречается только на пролёте. Гнёзда озёрной чайки обнаружены лишь однажды в 2003 г., когда в урочище гнездились 5 пар.

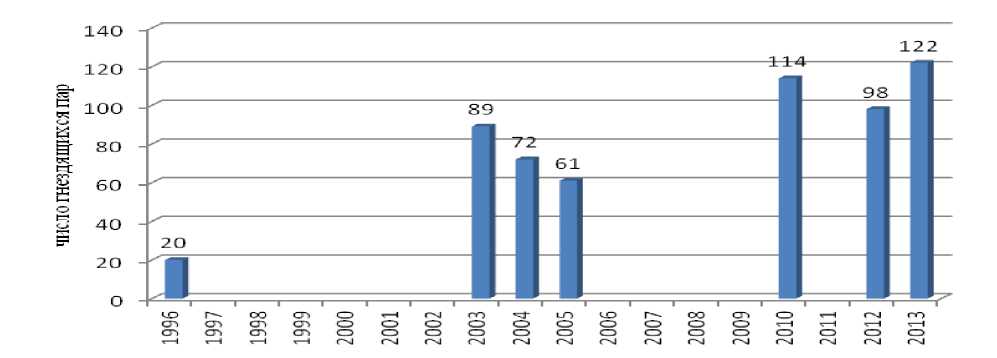

Численность шилоклювки в урочище до 2004 г. в целом имела тенденцию к увеличению. Отсутствие данных по ряду лет не позволяет представить полную картину динамики численности. В период с 2010 по 2013 г. наблюдался резкий скачок и два падения числа гнездящихся пар ниже уровня 1991 г. (рис. 4) [15]. Значительные колебания характерны для видов, находящихся на пределе распространения, обусловлены пульсацией границ ареала. Неустойчивость численности также определяется стенобионтностью шилоклюв-ки. Вид требователен к топическим условиям при выборе места гнездования, является стенофагом и зависит от площади кормовых стаций, испытывает беспокойство со стороны серебристой чайки, хищных и врановых птиц. Одна из возможных причин – состояние популяции на зимовках и в период миграций.

Рис. 4. Многолетняя динамика численности шилоклювки урочища «Трёхозёрки» (данные за 1991 г. по А.Н. Байкалову [1],1996 г. – по А.В. Кутяниной [7], А.П. Савченко и др. [24]; за 2003, 2004, 2010, 2012–2013 гг. – собственные данные; за 1992–1995, 1997–2002, 2005–2009, 2011 гг. – нет данных)

Заключение . За анализируемый промежуток времени в урочище «Трёхозёрки» наблюдалось снижение видового разнообразия гнездящихся колониальных видов птиц на фоне роста численности трёх видов: L. argentatus mongolicus Sushkin, 1925, Larus ichthyaetus Pallas, 1773, Ardea cinerea Linnaeus, 1758.