Динамика численности сибирских строителей в 1955–1970 годах

Автор: Долголюк Алексей Алексеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Российская история

Статья в выпуске: 8 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Прослеживаются изменения в численности профессиональных строителей в 1955–1970 гг. в масштабах Сибирского региона, а также в разрезе экономических районов, краев и областей, отдельных категорий производственного персонала. Выявляются причины, затруднявшие процесс комплектования кадрами управлений и трестов. Констатируются ускоренный по сравнению со средним по стране рост количества строителей, нарастание процесса концентрации работников в отдельных производственных подразделениях. Показывается, как изменялась доля региона в общей численности строителей Российской Федерации.

Сибирь, строители, кадры, производственный персонал, динамика численности

Короткий адрес: https://sciup.org/147218927

IDR: 147218927 | УДК: 94(47)61955/19709

Текст научной статьи Динамика численности сибирских строителей в 1955–1970 годах

За годы пятой пятилетки (1951–1955) наша страна окончательно восстановила подорванную в годы Великой Отечественной войны экономику, заметно увеличила объемы национального дохода. В связи с этим появилась возможность увеличить его долю, направляемую на развитие производства. С целью ускорения развития производительных сил восточных районов руководство страны пересмотрело планы капитального строительства на 1956–1960 гг. Для Сибири правительственные решения выразились в расширении фронта хозяйственного освоение новых районов и в начале строительства многих индустриальных объектов большой производственной мощности. В это же время принимались меры по развитию материально-технической базы строительной отрасли. С каждым годом производственные подразделения получали все больше специальной техники. В капитальном строительстве был взят курс на коренную индустриализацию производства на основе более широкого внедрения в него последних достижений научно-технического прогресса. В массовом порядке тресты создавали полигоны для производства желе- зобетонных конструкций. В результате с середины 1950-х и до конца восьмой пятилетки (1966–1970 гг.) в регионе наблюдался «строительный бум». В каждой из трех пятилеток объемы инвестиций увеличивались хотя и снижающимися, но все-таки очень высокими темпами. Для их освоения в Сибири продолжала расти сеть подрядных организаций. Одновременно наращивался кадровый потенциал отрасли. Процесс решения этой непростой проблемы до настоящего времени не получил достаточного освещения в исторической литературе. Данная статья как раз и посвящена анализу численности работников строительной отрасли на протяжении пятнадцати лет.

Сразу же отметим, что в 1956–1970 гг. проблема обеспечения строительных организаций кадрами решалась легче, чем в послевоенное десятилетие, хотя дефицит трудовых ресурсов управления и тресты ощущали постоянно. К тому же высокая доля ручного труда в строительстве делала отрасль малопривлекательной для образованной молодежи. Усугублял ситуацию суровый сибирский климат. И все же строительные организации более успешно, чем раньше, решали кадровые проблемы. Уже в годы шестой пятилетки многие строительные коллективы были полностью обеспечены работниками. Например, в 1956 г. трест «Кузнецктяжстрой» выполнил план по труду по всем производствам: на строительномонтажных работах – на 102 %, в промышленных подразделениях – на 116 %, на лесозаготовительных предприятиях – на 111 % 1. В 1960-е гг. обеспеченность работниками, как общестроительных, так и специализированных организаций колебалась от 90 до 100 %. Это было отражением общей кадровой ситуации, сложившейся в строительной отрасли в целом по стране.

Однако трудовые ресурсы крайне неравномерно размещались по территории СССР. Поэтому крупные сибирские новостройки и в этот период в значительной мере пополняли свои трудовые коллективы за счет мигрантов, приезжающих в регион из других районов Советского Союза. В процессе создания новых трудовых коллективов в слабо-освоенных в хозяйственном отношении районах Сибири приходилось решать комплекс сложнейших задач не только по привлечению людей, а также по их закреплению в строительных организациях. Несмотря на значительный обратный отток работников, их численность, как правило, нарастала быстро. Коллектив строителей Братской ГЭС с октября 1954 до декабря 1955 г. вырос с 2 тыс. до 6 тыс. чел. К 1960 г. в Братскгэс-строе трудилось уже 29,5 тыс. чел. [Долго-люк, 1988. C. 100]. Численность строителей Западносибирского металлургического завода с 1961 по 1963 г. выросла с 10 тыс. до 26 тыс. чел. [Рабочий класс…, 1986. С. 38]. Позднее столь же стремительно росли трудовые коллективы строителей в районах формирования Западносибирского нефтегазового комплекса. Численность работников Главтюменнефтегазстроя за 5 лет с 1965 по 1970 г. увеличилась с 7 872 до 24 796 чел. При этом различные подразделения главка были обеспечены кадрами от 101 до 111 % [Основные показатели…, 1971. С. 21]. Как видим, даже в сложных условиях руководству строительных трестов в эти годы удавалось выполнять планы по труду.

Активная инвестиционная деятельность в Сибири обеспечила высокие темпы прироста строителей. Однако по сравнению с чет- вертой и пятой пятилетками они очень сильно снизились. В значительной мере это объяснялось ростом производительности труда. С каждой новой пятилеткой темпы роста численности работников отставали от темпов роста объемов капитальных вложений в региональную экономику. В целом по Сибири с 1955 по 1970 г. численность занятых на строительно-монтажных работах выросла на 102 %, что лишь незначительно превышало общий рост по Российской Федерации (94 %). В разрезе отдельных экономических районов более высокий прирост занятых в строительстве в эти годы наблюдался в Восточной Сибири – 142 против 82 % по Западной Сибири (табл. 1).

Быстрое наращивание инвестиционной деятельности и связанного с ней увеличения численности занятых в строительстве в исследуемый период было общемировой тенденцией. Так, в Соединенных Штатах Америки с 1950 по 1970 г. численность строителей увеличилась в 1,5 раза; во Франции – в 1,8 раза; в Японии, переживающей «экономическое чудо», – в 2,9 раза. Из ведущих стран капиталистического мира лишь в Федеративной Республике Германия прирост строителей за эти 20 лет составил всего лишь 12 % [Тенденции…, 1981. С. 66].

Анализ динамики численности сибирских строителей по пятилетиям выявил тенденцию к понижению темпов прироста занятых в капитальном строительстве. Большая часть общего прироста за пятнадцатилетие была достигнута в годы шестой пятилетки. А самыми низкими они оказались в следующей – седьмой пятилетке (1961–1965 гг.). В разрезе отдельных экономических районов прослеживается такая картина. В шестой и седьмой пятилетках темпы прироста строителей были выше в Восточной Сибири. Они определялись реализацией здесь Ангароенисейского проекта. Изменение соотношения в темпах прироста в пользу Западной Сибири началось со второй половины 1960-х гг. и было связано с формированием Западносибирского нефтегазового комплекса в Тюменской и Томской областях.

Несомненно, наиболее важную роль при возведении зданий и сооружений выполняют работники, занятые строительно-монтажными работами (СМР). С ними тесно взаимодействуют и практически непосредственно участвуют в создании новых основ-

Среднегодовая численность работников, занятых на строительно-монтажных работах, тыс. чел. *

Таблица 1

|

Регион |

Год |

|||

|

1955 |

1960 |

1965 |

1970 |

|

|

Российская Федерация |

2073 |

3137 |

3244 |

4019 |

|

Западная Сибирь |

213,3 |

325,1 |

329,4 |

389,1 |

|

Алтайский край |

41,0 |

62,7 |

59,5 |

64,1 |

|

Кемеровская обл. |

81,4 |

106,8 |

100,7 |

101,8 |

|

Новосибирская обл. |

39,9 |

68,9 |

62,5 |

72,2 |

|

Омская обл. |

30,8 |

49,3 |

51,0 |

54,9 |

|

Томская обл. |

7,6 |

15,6 |

14,4 |

26,9 |

|

Тюменская обл. |

12,6 |

21,8 |

41,3 |

69,2 |

|

Восточная Сибирь |

110,6 |

214,7 |

238,4 |

268,1 |

|

Красноярский край |

48,2 |

93,1 |

105,6 |

117,2 |

|

Иркутская обл. |

38,1 |

78,3 |

87,4 |

88,6 |

|

Читинская обл. |

12,7 |

20,0 |

23,5 |

31,3 |

|

Бурятская АССР |

9,1 |

18,1 |

6,0 |

22,9 |

|

Тувинская АССР |

3,5 |

5,2 |

5,9 |

8,1 |

|

Сибирь |

323,9 |

539,8 |

567,8 |

657,2 |

* Таблица составлена и рассчитана по: Дьяков Ю. Л. Капитальное строительство в СССР. 1941–1945. М., 1988. С. 88; Труд в РСФСР. Стат. сб. М., 1967. С. 34, 35, 108–120; Труд в РСФСР. Стат. сб. М., 1970. С. 101–113; ГАРФ. Ф. 374. Оп. 3. Д. 1210. Л. 3–228.

ных фондов работники подсобных производств, которые занимаются приготовлением раствора, бетона, других строительных материалов, поставляют и обслуживают строительную технику и оборудование. В 1950 г. доля двух этих групп, в статистике называемых строительно-производственным персоналом (СПП), в общей численности работников отрасли Сибири равнялась 76 %, из которых занятые на СМР составляли 60,4 %. К 1961 г. удельный вес представителей СПП повысился в регионе до 83,1 %, а к 1970 г. он несколько сократился (до 81,1 %) 2. Сопоставляя показатели конца 1960 г. с данными за 1950 г., некоторые экономисты предположили, что доля работников, занятых строительно-монтажными работами, будет и дальше увеличиваться. Однако, как это видно на материалах Сибири, доля занятых на СМР с начала 1960-х гг. стала постепенно сокращаться. Действие этой тенденции продолжилось и в следующем десятилетии.

В 1950 г. около четверти работников строительных организаций Сибири (24 %) были заняты в обслуживающих и прочих хозяйствах. Целенаправленная политика хозяйственных руководителей страны по частичному освобождению управлений и трестов от выполнения функций, выходящих за рамки основного производства, дало в Сибири заметные результаты. К 1961 г. удельный вес работников занятых в обслуживающих и прочих хозяйствах, сократился до 16,9 %. Однако уже в следующем десятилетии доля работников данной группы по объективным причинам вновь стала увеличиваться (до 18,9 % в 1970 г.). Эта тенденция была связана с углублением специализации различных подразделений, в той или иной степени участвующих в строительном производстве. По мере повышения уровня сборности возводимых объектов, выросли объемы перевозок конструкций и материалов, что вело к увеличению численности работников транспортных цехов (на 3 процентных пункта за 1960-е гг.). Наметилась тенденция увеличения численности работников, занятых в управлениях производственно-технологической комплектации, на базах, складах материально-технического снабжения, а также в проектно-сметных бюро и отделах, в группах проектирования и организации работ (в Сибири рост численности в каждой из этих групп за десятилетие составил по 0,3 процентных пункта). Как и прежде, в составе многих строительных организаций продолжали действовать жилищно-коммунальные, оздоровительные, учебные и другие учреждения. Их значимость была особенно весомой в районах нового промышленного освоения. В целом по Сибири доля работающих в таких учреждениях со временем сокращалась, хотя и очень медленно 3.

Удельный вес работников, занятых в обслуживающих и прочих хозяйствах, в организациях, работающих хозспособом, был значительно меньшим, чем в подрядных организациях. Такое положение объяснялось тем, что многие транспортные, жилищнокоммунальные, оздоровительные, снабженческие и многие другие учреждения находились на балансе промышленных предприятий, при которых и существовали конторы и отделы капитального строительства. Так, в Новосибирской области в 1955 г. в подрядных организациях доля строительно-производственного персонала составляла 77,3 %, тогда как в организациях, работающих хозяйственным способом, – 94,1 %. В них совсем незначительная часть работников была занята на транспорте (3,8 %) и в других обслуживающих хозяйствах (2,1 %). В подрядных организациях удельный вес занятых в этих учреждениях был в 4–5 раз большим 4.

Большой размах капитального строительства в СССР в послевоенные годы превратил эту отрасль в одну из ведущих в сфере материального производства. Если в 1946 г. среди занятого населения РСФСР каждый двадцатый трудился в строительстве, то в 1960–1970 гг. – каждый десятый. Еще более разительные изменения произошли в Сибири. Здесь их доля за эти же годы выросла с 3,7 до 11 % в 1960 г. и в последующее десятилетие не претерпела заметных изменений, составив в 1970 г. 10,8 % 5.

Структура занятости по отраслям народного хозяйства в разрезе отдельных областей и краев имела большие различия. В частности, она зависела от интенсивности ведущейся в них инвестиционной деятельности. В 1966 г. в среднем по Западной Сибири удельный вес занятых в строительстве равнялся 8,4 %. При этом данный показатель в Алтайском крае составлял 6,2 %; в Томской области – 6,8; в Омской – 7,7; Новосибирской – 7,7; Кемеровской – 10,0; Тюменской – 13,0 % [Проблемы…, 1968. С. 56].

В новых городах строители, как правило, составляли более значительную часть от общего числа занятого населения, чем в более обжитых населенных пунктах. Например, в 1958 г. в строительных коллективах Среднего Приангарья, на территории которого формировался Братско-Усть-Илимский ТПК, трудился 41 % от общей численности работающих (в среднем по СССР этот показатель составлял 8 %). Их доля заметно превышала удельный вес персонала промышленности (33 %). Позднее такое же наблюдалось в новых городах Тюменского Севера. Во многих из них во второй половине 1960-х гг. строители составляли третью часть занятого населения [Долголюк, 1988. С. 105, 106; История Ямала, 2010. С. 123].

Пристального внимания заслуживает анализ изменения численности наиболее важной группы кадров управлений и трестов – той, которая непосредственно выполняла строительно-монтажные работы. Доля работников, занятых на СМР, в общей численности персонала управлений и трестов на протяжении 15 лет постоянно изменялась. При этом общей тенденцией было уменьшение доли кадров, занятых на строительномонтажных работах. В значительной степени это было связано с перенесением в подсобные производственные предприятия многих процессов, которые ранее выполнялись непосредственно на строительной площадке. В различных строительных тре- стах иногда очень сильно различались показатели, характеризующие долю занятых в прочих хозяйствах. Особенно большой она была в организациях, ведущих деятельность в районах нового промышленного освоения. Они вынуждены были брать на себя функции по содержанию социальной сферы в поселках строителей. Со временем происходили изменения в соотношении отдельных категорий производственного персонала.

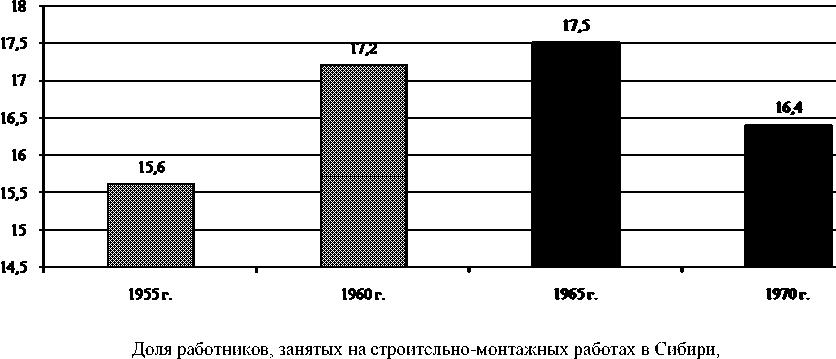

Более высокие темпы роста численности работников, занятых на стройках Сибири, привели к возрастанию их доли в общей численности строителей Российской Федерации. В 1946 г. она составляла 10,6 %, к 1955 г. увеличилась до 15,6, к 1965 г. – до 17,7 %. В следующем пятилетии темпы роста работников строительной отрасли в Сибирском регионе росли медленнее, чем в среднем по России. В результате этого удельный вес сибирских строителей в их общей численности по республике понизился до 16,4 %. Таким образом, каждый шестой строитель республики трудился в это время в Сибири (см. рисунок).

Вместе с ростом численности строителей шел процесс концентрации работников в первичных подрядных организациях. Они со временем становились все крупнее и крупнее. Такое положение было характерно в целом для Советского Союза, а также социалистических стран Европы, следующих в фарватере экономической политики СССР. Например, в Польской Народной республике с 1960 по 1966 г. средняя численность работников в одной строительной организации увеличилась более чем на 9 % [Божко, 1969. С. 19].

Хотя и менее интенсивно, чем в целом по стране, процесс концентрации работников в крупных организациях проходил и в Сибири. Здесь среднее число работников в одной организации увеличилось с 337 чел. в 1956 г. до 546 чел. в 1965 г. Однако в годы восьмой пятилетки процесс искусственного, проходившего в соответствии с правительственными директивами, укрупнения первичных строительных организаций прекратился. Это сразу же привело к резкому росту численности подрядных организаций и, как следствие этого, к снижению средней численности работников в них. В 1970 г. она составляла уже 427 чел. [Капитальное строительство…, 1971. С. 230, 231, 253, 254].

Быстрый рост количества работников, занятых в строительной отрасли, происходил за счет увеличения представителей всех категорий производственного персонала. Однако численность каждой из них возрастала с разной скоростью. С 1955 по 1970 г. особенно быстро росла доля инженернотехнических работников. В значительной степени эти перемены объяснялись прогрессивными изменениями, происходившими в строительном производстве. Оно все больше насыщалось новой техникой и оборудованием, совершенствовались технологии, важные перемены происходили в организации труда и производства. Все это определило необходимость повышения в составе персонала удельного веса инженеров и техников. Их штаты неуклонно расширялись в соответствии с централизованно проводимой кадровой политикой во всех отраслях материального производства. Особенно заметно численность представителей данной

в общей численности строителей РСФСР в 1955–1970 гг., %

Таблица 2

Распределение работников, занятых на строительно-монтажных работах в Сибири, по категориям персонала в 1945–1970 гг., % *

|

Категории персонала |

Год |

||

|

1945 |

1955 |

1970 |

|

|

Занятые на СМР, всего |

100 |

100 |

100 |

|

В том числе: |

|||

|

рабочие и ученики |

89,0 |

89,7 |

84,1 |

|

инженерно-технические работники |

6,2 |

6,6 |

11,0 |

|

служащие |

3,8 |

3,2 |

3,4 |

|

охрана и младший обслуживающий персонал |

1,0 |

0,5 |

1,5 |

* Таблица рассчитана и составлена по: Рабочий класс Сибири в период упрочения и развития социализма. Новосибирск, 1984. С. 117; ГАРФ. Ф. 374. Оп. 3. Д. 985. Л. 19, 22, 27, 37, 38, 39, 52, 54, 58, 62, 73; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 47. Д. 1838. Л. 124–148.

категории стала расти со второй половины 1950-х гг. В марте 1945 г. инженернотехнические работники в составе занятых на строительно-монтажных работах составляли 6,2 %. За следующие десять лет их удельный вес вырос незначительно – до 6,6 %. За 1955–1970 гг. доля этой категории персонала поднялась до 11 %. Таким образом, каждый девятый работник был связан с управлением и организацией производства, с составлением технической документации, выполнением каких-либо контрольных функций (табл. 2).

Увеличение удельного веса ИТР в составе трудовых коллективов произошло за счет уменьшения доли рабочих и учеников (почти на 5 процентных пунктов), а также за счет небольшого сокращения доли служащих. Уменьшение удельного веса этой категории было связано с тем, что в ходе кампаний по сокращению численности административно-управленческого персонала из штатных расписаний в первую очередь убирались должности служащих. Во многих строительных подразделениях исчезли статистики, секретари-машинистки, делопроизводители и некоторые другие. Их обязанности были вынуждены выполнять либо представители этой же категории персонала, либо инженерно-технические работники. В 1970 г. рабочие в общем числе занятых на строительно-монтажных работах составляли в Сибири 84,1, а служащие 3,4 %. Указанные изменения в структуре производственного персонала соответствовали общим тенденциям в СССР и в Российской Федерации [Тарасов, 1972. С. 15].

В строительных организациях, относящихся к разным министерствам, имелись отличия в структуре производственного персонала. В то же время еще бо́ льшими они были в зависимости от мощности строительных трестов, количества работающих в них. Доля ИТР и служащих в общей численности занятых в мелких организациях была выше, чем в крупных, а эффективность их использования ниже. Повышенным был удельный вес инженерно-технических работников и в специализированных организациях. Так, в 1970 г. в тресте «Сибтехмон-таж», в котором работали 6,1 тыс. чел., инженерно-технические работники составляли 11,8 %, в другом специализированном тресте «Сибмонтажавтоматика» со среднесписочной численностью в 1,7 тыс. чел. доля представителей этой же категории была намного большей – 19,7 %. В это же время в общестроительных организациях Минтяж-строя СССР, базирующихся в Кемеровской области, с общей численностью 54,8 тыс. чел. доля инженерно-технических работников составляла 10,1 % 6.

На протяжении длительного периода численность работников в строительной отрасли очень сильно колебалась в зависимости от времени года. В годы первой пятилетки «отходники» в общей массе строительных рабочих составляли не менее половины. С наступлением холодов большая часть строительно-монтажных работ «сворачивалась», и люди возвращались по домам. С развитием механизации и индустриализации строительного производства, внедрением новых технологий появилась возможность работать более равномерно в течение всего года почти без снижения объемов работ. Уже к середине 1960-х гг. сезонность была в основном преодолена. Так, по территориальным общестроительным главкам в 1965 г. среднесписочная численность рабочих в третьем квартале в Западной Сибири составила 103,2 %, а в Восточной Сибири 100,7 % по отношению к первому кварталу. Данное соотношение оказалось даже более благоприятным, чем в целом по Российской Федерации (103,7 %) [Антосенков, Куприянова, 1970. С. 5, 6]. Заметим, что и в самой развитой в то время стране капиталистического мира – в Соединенных Штатах Америки влияние сезонности на количество занятых в строительстве было больше, чем в Сибири и в СССР. В 1966 г. отклонение среднесписочной численности рабочих от среднегодового уровня колебалось от –16 % в феврале до +13 % в августе [Васильева, 1968. С. 15].

Большие колебания происходили в численности отдельных производственных коллективов, особенно тех, которые формировались в новых городах для возведения крупных промышленных объектов. Они создавались одновременно с сооружением электростанций, заводов, фабрик. Рост коллективов происходил параллельно с наращиванием строительно-монтажных работ и со временем достигал своего пика. С пуском объектов в эксплуатацию управления и тресты сокращали численность персонала. Многие из бывших строителей становились эксплуатационниками, некоторые переходили в другие строительные коллективы. Этот процесс в разные годы наблюдался в ходе формирования Братско-Усть-Илимского, Саянского территориально-производственных комплексов и Западносибирского нефтегазового комплекса.

Самый весомый вклад в создание новых основных фондов вносят работники, занятые на строительно-монтажных работах. Кроме них схожие функции, связанные с восстановлением ранее построенных объектов, их реконструкцией и модернизацией, выполняли работники подотрасли «капитальный ремонт». В тесном взаимодействии с капитальным строительством находились специалисты проектных, изыскательских, проектно-строительных организаций, учреждений геодезических и картографических работ, обслуживающих эту отрасль, а также работники организаций, занимающихся бурением. Лишь их совместная, скоординированная деятельность позволяла успешно вести инвестиционный процесс в стране и в ее отдельных регионах.

Численность занятых в каждой из этих подотраслей постоянно увеличивалась. Если в 1946 г. капитальным ремонтом в Сибири занималось 17,2 тыс. чел., то в 1960 г. – 74,1 тыс. чел., а в 1970 г. – уже 111,3 тыс. чел. Численность сибирских бурильщиков официальная статистика впервые отразила в 1955 г. Тогда их насчитывалось 0,9 тыс. чел. К 1960 г. она удвоилась, а в 1970 г. в этой подотрасли трудилось уже 20,6 тыс. чел. Так же быстро в Сибири увеличивалась численность работников проектных и проектно-изыскательских организаций. Лишь за 10 лет (с 1960 по 1970 г.) она выросла с 24,6 тыс. до 59,6 тыс. чел., т. е. в 2,4 раза [Труд в РСФСР, 1970. С. 76–82] 7.

Подводя итог проведенному анализу изменений, произошедших в численности и составе занятых в капитальном строительстве работников, отметим, что интенсивный инвестиционный процесс в Сибири определил необходимость постоянного наращивания кадрового потенциала отрасли. Комплектование трудовых коллективов часто проходило в условиях острейшего дефицита трудовых ресурсов в регионе и в его отдельных районах. В таких условиях кадровым службам не всегда удавалось выполнять плановые задания по труду. Тем не менее численность занятых в отрасли быстро росла. С 1946 по 1965 г. шел активный процесс концентрации строителей в трудовых коллективах мощных строительных трестов. Непрерывно повышался удельный вес работников отрасли в составе занятого населения Сибири и в общероссийской численности строителей. На важнейших стройках, особенно в районах нового промышленного освоения, в короткие сроки формировались многотысячные коллективы. В структуре производственного персонала наиболее высокими темпами увеличивалась численность самой квалифицированной части строителей – инженерно-технических работников, что являлось отражением важных перемен в строительном производстве, происходивших под влиянием научно-технического прогресса.

DYNAMIC OF NUMBER OF SIBERIAN BUILDERS IN 1955–1970

Список литературы Динамика численности сибирских строителей в 1955–1970 годах

- Антосенков Е., Куприянова З. Текучесть рабочих кадров в строительстве. Опыт экономико-социологического исследования. Новосибирск, 1970. 305 с.

- Божко Г. К. Труд и заработная плата в строительстве Польской народной республики. М., 1969. 118 с.

- Васильева О. П. Труд и заработная плата в строительстве США. М., 1968. 236 с.

- Долголюк А. А. Формирование трудовых коллективов Братско-Усть-Илимского ТПК. 1955-1980. Новосибирск, 1988. 241 с.

- История Ямала. Екатеринбург, 2010. Т. 2: Ямал современный. Кн. 2: Индустриальное развитие. 328 с.

- Капитальное строительство в РСФСР в 1966-1970 гг.: Стат. сб. М., 1971. 278 с.

- Основные показатели работы Главтюменнефтегазстроя за 1966-1970 гг. Тюмень, 1971. 327 с.

- Проблемы формирования населения и использования трудовых ресурсов в районах нового промышленного освоения Западно-Сибирской низменности. Новосибирск, 1968. Ч. 1. 219 с.

- Рабочий класс Сибири. 1961-1980 гг. Новосибирск, 1986. 356 с.

- Тарасов А. М. Обеспечение капитального строительства кадрами. М., 1972. 198 с.

- Тенденции развития строительства в ведущих капиталистических странах. Факторы эффективности, проблемы и противоречия. М., 1981. 334 с.

- Труд в РСФСР: Краткий стат. сб. М., 1970. 254 с.