Динамика цветения воды на приплотинном участке Куйбышевского водохранилища

Автор: Рахуба А.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Экология - технические науки

Статья в выпуске: 5 т.25, 2023 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты исследований вертикального распределения и сезонной динамики развития фитопланктона по хлорофиллу а в приплотинной части Куйбышевского водохранилища в летний период 2012 г. Выполнен анализ природы формирования «цветения» воды по температурному и другим физико-химическим показателям. Показано, что динамика роста фитопланктона имеет многопиковую структуру, обусловленную не только флуктуациями термического режима, но и характером вертикального распределения минерального фосфора. Каждый пик интенсивного роста фитопланктона снижает концентрацию фосфатов в фотическом слое воды до минимальных значений, вызывая его дефицит и дальнейший спад «цветения» воды. В межпиковый период, в результате турбулентного обмена, концентрация фосфатов выравнивается по глубине и затем при благоприятных условиях все повторяется на новой стадии развития фитопланктона. Полученные данные демонстрируют механизм отклика фитопланктона на изменения факторов среды.

«цветение» воды, фитопланктон, синезеленые водоросли, хлорофилл, органическое вещество, фосфаты, растворенный кислород, вертикальное распределение, сезонная динамика, куйбышевское водохранилище

Короткий адрес: https://sciup.org/148327992

IDR: 148327992 | УДК: 556.5 | DOI: 10.37313/1990-5378-2023-25-5-99-106

Текст научной статьи Динамика цветения воды на приплотинном участке Куйбышевского водохранилища

Одной из наиболее актуальных проблем неблагополучного экологического состояния водохранилищ является массовое «цветение» воды, вызванное интенсивным развитием синезеленых водорослей в теплое время года. В условиях зарегулирования стока рек, особенно в южной части страны, масштабы первичной биологической продуктивности значительно выросли [116]. В большей степени явления массового развития синезеленых водорослей проявляются на приплотинных участках гидроузлов и обширных заливах, которые сопровождаются накоплением в воде органических и токсичных веществ, ухудшением кислородного режима, замором рыб при отмирании водорослей и снижением рекреационного потенциала водоемов.

Из множества причин, определяющих «цветение» воды в водохранилищах, можно вы делить ряд основных абиотических факторов Рахуба Александр Владимирович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией мониторинга водных объектов.

– климатические, химические и гидродинамические [3, 4, 7, 9, 17]. Первые связаны с освещенностью водоемов и прогревом водной толщи, вторые – с поступлением в водоемы биогенов и последние – с режимом регулирования стока на гидроузлах. Отсюда, снижение фосфорной нагрузки и увеличение проточности в водохранилищах рассматриваются как эффективные способы возможного регулирующего воздействия, направленные на ослабление вегетации синезеленых водорослей [3, 4, 17, 18].

Изучение фитопланктона Куйбышевского водохранилища проводится с первых лет его существования [1, 2, 15, 16, 20, 22]. Исследователи отмечают, что в период летнего прогрева воды в озеровидных плесах и крупных заливах водохранилища доля синезеленых водорослей в общем таксономическом составе фитопланктона может достигать 90% и выше [17, 19, 21, 22]. Избыточное их количество вызывает «гиперцветение» воды в этих районах водохранилища и становится настоящим бедствием для экосистемы.

Цель данной работы – оценка сезонной динамики вертикального распределения фитопланктона (по хлорофиллу а) и анализ из- менчивости основных физико-химических показателей в водной толще в периоды «цветения» воды на Куйбышевском водохранилище.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

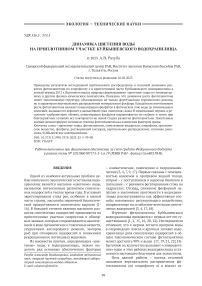

Куйбышевское водохранилище образовано перекрытием р. Волги плотиной Жигулевского гидроузла в 6 км ниже г. Тольятти и является самым крупным в Волжском каскаде. Оно принимает воды двух крупных рек – Волги и Камы, осуществляет сезонное регулирование речного стока и относится к мезотрофно-эвтрофным водоемам долинного типа. После сооружения Чебоксарского и Нижнекамского гидроузлов площадь водного зеркала водохранилища составила 5900 км2, а его общая емкость при нормальном подпорном уровне (НПУ) – 58,0 км3. Общая длина по затопленному руслу р. Волга составляет 510 км, наибольшая ширина – 27 км. Средняя глубина водохранилища при НПУ – 9 м.

На всем протяжении Куйбышевского водохранилища образован ряд озеровидных плесовых расширений и резких сужений. Для исследования был выбран участок приплотинного плеса, который является самым глубоководным районом водохранилища со значительным объемом воды (рис. 1). Наблюдения проводились на рейдовой вертикали с координатами 49° 20,021´ с.ш. и 53° 27,725´ в.д. в период с 22 мая по 16 августа на шести водных горизонтах (поверхность, 0,5 м, 4 м, 12 м, 16 м и 21 м) с недельной периодичностью отбора проб воды. Пробы воды с каждого горизонта отбирали батометром Молчанова ГР-18 для определения следующих показателей: хлорофилла а (Chla), температуры воды (Твод), перманганатной окисляемости (ПО), фосфатов (Рмин) и содержания растворенного в воде кислорода (О2). Измерения скоростей течения на вертикали выполняли гидрометрической вертушкой ГР-21м.

Содержание Chl a определяли стандартным спектрофотометрическим методом [23]. Определение содержания ПО, Рмин, и О2 производилось согласно методикам, изложенным в Руководстве по химическому анализу [24]. Температура воздуха, скорость ветра и облачность на период наблюдений анализировались по данным, взятым из архива погоды по ближайшей метеостанции п. Курумоч [25].

Рис. 1. Расположение рейдовой вертикали наблюдений в Куйбышевском водохранилище

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Изучение цветения фитопланктона Куйбышевского водохранилища представляет значительный интерес, поскольку связано с ухудшением качества воды и негативными изменениями в экосистеме водоема, которые проявляются в результате потепления климата и влияния антропогенного эвтрофирования. Главным образом динамика развития фитопланктона определяется сезонным ходом прогрева водной толщи, изменением содержания в воде биогенных элементов (преимущественно минерального фосфора), режимом стокового и ветрового течений. При повышении температуры воды, высоком содержании фосфатов и слабом течении складываются благоприятные условия для многочисленных вспышек массового развития синезеленых водорослей, вызывающих «цветение» воды.

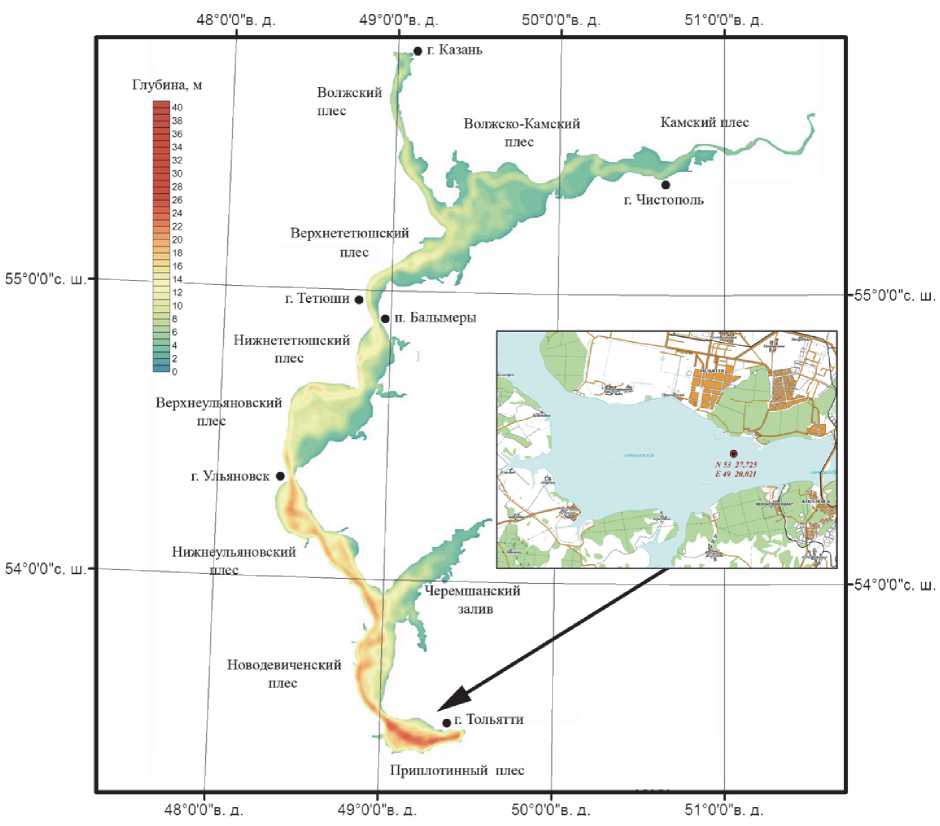

В весенне-летний период 2012 г. в акватории Куйбышевского водохранилища наблюдалась жаркая погода с многочисленными пиками температуры воздуха (31,8-35,9 С°), которые вызвали четыре всплеска развития фитопланктона (рис. 2а). Каждая такая вспышка сопровождалась ясной погодой и слабым ветром (1-3 м/с) со штилевыми периодами при среднем за многолетний период значении расхода воды в водохранилище. Средняя дневная температура воздуха (Т возд ) за период наблюдений составила 23,3 С°, минимальная – 18,4 С°. Температура воды в фотическом слое изменялась от 14, 5 С° до 25,6 С°, максимальная наблюдалась в июле и августе (25,6 С°) (рис. 2 г.). Прозрачность воды по диску Секки изменялась в пределах 0,7-3,0 м. Измеренная скорость течения на рейдовой вертикали наблюдений изменялась в пределах 0,06-0,3 м/с на поверхности и 0,007-0,06 м/с – на дне, значение скорости вертикального перемешивания изменялась в пределах 0,001-0,02 м/c.

Первый всплеск развития фитопланктона был образован в последнюю декаду мая в основном диатомовыми водорослями и продолжался две недели. Верхний слой воды прогрелся до 19,5 °С, придонный слой – до 10,7 °С (рис. 2г). В поверхностном слое воды (0-2 м) максимальное значение Chla составило 58,7 мкг/л, на середине глубины (12-16 м) – 6,38 мкг/л и в придонном слое (20-21 м) – 4,36 мкг/л (рис. 2в). Среднее значение Chla по глубине составило 17,8 мкг/л. Прозрачность воды снизилась с 2,5 м до 1,10 м. Содержание Рмин в результате весеннего всплеска развития фитопланктона в поверхностном слое воды снизилось с 30 мкг/л до 5 мкг/л, в среднем слое воды – до 15-20 мкг/л и на дне составило 30 мкг/л (рис. 2е). В этот период водослив гидроузла Жигулевской плотины был открыт для пропуска воды весеннего половодья, в результате чего горизонтальная скорость течения на вертикали наблюдений достигала 0,3 м/с в поверхностных горизонтах и 0,008 м/с – в средних слоях. В придонном горизонте скорость течения снижалась до предела чувствительности гидрометрической вертушки. Таким образом, можно видеть, что весенний пик развития фитопланктона характеризовался максимумом в поверхностном горизонте и неоднородным распределением фитопланктона на вертикали, чему способствовали теплая погода и повышенная проточность в водохранилище.

Второй всплеск развития фитопланктона длился около недели и пришелся на первую половину июня. Он был сформирован преимущественно ростом диатомовых и появляющихся синезеленых водорослей. Максимальная дневная температура воздуха поднималась до 33,6 °С, температура воды на поверхности и на дне прогрелась до 20,5 °С и 16,7 °С (рис. 2 а, г). Пиковая величина Chl a составила 32,2 мкг/л в поверхностном горизонте, 2,86 мкг/л – в среднем, 2,39 мкг/л – в придонном (рис. 2в). Среднее значение Chl a на вертикали составило 8,98 мкг/л. Прозрачность воды составила 1,50 м. Содержание Рмин возрастала с глубиной от 9 мкг/л на поверхности и до 36 мкг/л на дне (рис. 2е). Вспышка цветения пришлась на конец половодья, когда водослив гидроузла был закрыт, а пропуск воды осуществлялся через ГЭС. Скорость течения в поверхностных горизонтах составила 0,07 м/с и 0,003 м/с в средних слоях. В этот период количество биомассы фитопланктона по Chl a было в два раза ниже, чем в первый весенний пик цветения.

К середине июля температура воздуха поднималась до 34,1 °С, а вода на поверхности прогрелась до 25,6 °С и на дне – до 20,0 °С, что спровоцировало продолжительный 20-дневный рост синезеленых водорослей. Значение Chl a на третьем пике «цветения» составило 56,8 мкг/л в поверхностном горизонте, 4,57 мкг/л – в среднем, 2,82 мкг/л – в придонном (рис. 2в). Среднее значение Chl a на вертикали составило 19,8 мкг/л. Прозрачность воды снизилась до 0,7 м. Содержание Рмин изменялось с глубиной от 0-1 мкг/л на поверхности и до 50 мкг/л на дне (рис. 2е). Скорость течения изменялась в пределах 0,04-0,06 м/с в поверхностных слоях и 0,0010,003 м/с – в средних слоях. В условиях хорошего прогрева водной толщи и замедленного течения эта вспышка роста фитопланктона характеризовалась наиболее продолжительным и массовым цветением синезеленых водорослей.

Последний пик летнего цветения фитопланктона пришелся на начало августа. Стояла жаркая погода, а дневная температура воздуха поднималась до 35,9 °С. Водная толща максимально прогрелась на поверхности до 25,2 °С и на дне

Рис. 2. Сезонный ход температуры воздуха (а), удельной скорости роста фитопланктона (б) и вертикальное распределение Chl a (в), Т вод (г), ПО (д), Рмин (е), О2 (ж) на рейдовой вертикали в Куйбышевском водохранилище за период наблюдений 2012 г.

– до 21,9 °С. Средняя концентрация Chl a на вертикали составила 17,9 мкг/л, в поверхностном горизонте – 43,7 мкг/л, в среднем – 3,84 мкг/л и в придонном – 3,5 мкг/л (рис. 2в). Прозрачность воды не превышала одного метра. Содержание Рмин изменялось в толще воды от 0-1 мкг/л на поверхности и до 54 мкг/л на дне (рис. 2е). Скорость течения изменялась в пределах 0,04-0,17 м/с в поверхностных слоях и 0,001-0,007 м/с – в средних слоях. Всплеск развития фитопланктона в конце лета длился одну неделю и характеризовался массовым развитием синезеленых водорослей.

Данные наблюдений показывают, что уменьшение концентрации Chl a между вспышками сопровождаются понижением температуры воздуха и, как следствие, понижением температуры верхнего слоя воды, при усилении активности ветра в сочетании с сильными порывами (до 13-18 м/с), достаточными для хорошего вертикального перемешивания по всей глубине. Такие моменты отмечены на рисунке 2б резким снижением суточной удельной скорости роста фитопланктона (μ). Расчет μ проводили по суточным значениям Chl a с использованием следующей формулы:

μ=ln(Chl a t+1/ Chl a t)+ φ , где t – номер суток, φ – суточная удельная скорость убыли биомассы фитопланктона в результате отмирания, выедания зоопланктоном, метаболизма, действия динамики течения и других факторов ( φ ≈0,3 сут -1).

Помимо температурных колебаний механизм многопиковой динамики «цветения» воды регулируется вертикальным распределением Рмин. В активную фазу цветения водорослей концентрация Рмин в верхнем фотическом слое снижается до минимума, начиная сдерживать взрывной рост водорослей с последующим резким падением μ в период спада цветения (рис. 2б и рис. 2в). Поскольку запасы Рмин в нижних слоях водной толщи намного выше, чем в фоти-ческом (рис. 2е), то в результате вертикального перемешивания концентрация Рмин в верхних слоях восстанавливается до средних значений и при благоприятных условиях начинается очередной рост фитопланктона.

Наблюдения показывают, что наибольшая прозрачность воды между вспышками летнего «цветения» в Куйбышевском водохранилище составляет 2,5-3,0 м. В периоды всплесков цветения синезеленые водоросли в большом количестве скапливаются на поверхности, снижая прозрачность воды до 0,7-1,0 м. В результате оптические условия для развития других таксономических групп фитопланктона ухудшаются, а доля синезеленых водорослей в составе фитопланктона значительно увеличивается.

В периоды вспышек «цветения» воды наблюдается неоднородное распределение растворенного кислорода (О2) по глубине. В поверхностных горизонтах содержание О2 достигает 16,2 мг/л, а в придонных слоях – 5,4 мг/л, что негативно сказывается на жизнедеятельности гидробионтов дна. В межпиковый период вертикальная неоднородность О2 выражена довольно слабо и составляет 6,0-7,0 мг/л (рис. 2ж).

Важным негативным обстоятельством массового развития синезеленых водорослей является избыточное накопление лабильного органического вещества в течение всего вегетационного периода. В 2012 году каждая фаза роста фитопланктона сопровождалась повышением содержания органического вещества по показателю перманганатной окисляемости до 11,2-12,8 мгО2/л (рис. 2д). В среднем содержание в воде лабильных органических веществ за летний сезон выросло в 1,5 раза. В результате, можно видеть, что первичная продукция вносит большой вклад в фонд органического вещества и формирования качества воды Куйбышевского водохранилища.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе данных наблюдений, проведенных в приплотинной части Куйбышевского водохранилища выполнен анализ природы формирования вертикального распределения и сезонной динамики развития фитопланктона (по содержанию хлорофилла а ), а также вертикального распределения контрольных физико-химических показателей воды. За весенне-летний период 2012 г. отмечено четыре крупных всплеска «цветения» воды, вызванные повышением температуры воздуха до 33-35 °С и слабым ветром, переходящим в штиль. Установлено, что при высоком прогреве водной толщи водохранилища (25 °С и выше) концентрация хлорофилла а многократно возрастает в верхнем фотическом слое (0-10 м), достигая 30-58 мкг/л, и несущественно изменяется в средних и придонных слоях в пределах 1,5-5 мкг/л. Увеличение биомассы синезеленых водорослей в верхних слоях снижает концентрацию фосфатов до минимума (1-9 мкг/л), вызывая его дефицит и приводит к последующему спаду «цветения» воды. Концентрация фосфатов в нижних слоях водной толщи остается стабильно высокой и даже увеличивается в течение лета за счет поступления из донных отложений с 33 до 64 мкг/л. В периоды между вспышками в результате ветрового перемешивания и турбулентного обмена в толще воды концентрация фосфатов выравнивается по глубине и при очередном повышении температуры создаются благоприятные условия для формирования следующего пика «цветения» воды.

Отмечено, что в период максимального развития синезеленых водорослей содержание лабильного органического вещества в воде увеличивается в 1,5 раза. Содержание растворенного в воде кислорода в поверхностном слое достигает 16,4 мг/л, в то время как в придонных слоях снижается ниже уровня ПДК (5,4 мг/л). В результате, вода по органическим показателям не соответствует нормативным требованиям, а низкое содержание растворенного кислорода в придонных слоях оказывает негативное влияние на жизнь гидробионтов.

Список литературы Динамика цветения воды на приплотинном участке Куйбышевского водохранилища

- Гусева, К.А. Цветение воды, его причины, прогноз и меры борьбы с ним / К.А. Гусева // Труды ВБГО. – 1952. – Вып. 4. – С. 84-112.

- Гусева, К.А. Фитопланктон Волги от верховьев до Волгограда / К.А. Гусева, А.Д. Приймаченко // ВОЛГА - I. Проблемы изучения и рационального использования биологических ресурсов водоемов: материалы первой конф. по изучению водоемов бассейна Волги. – Куйбышев, 1871. – С. 98-107.

- Даценко, Ю.С. Эвтрофирование водохранилищ: Гидролого-гидрохимические аспекты / Ю.С. Даценко. – М.: ГЕОС, 2007. – 252 с.

- Приймаченко, А.Д. Фитопланктон и первичная продукция Днепра и днепровских водохранилищ / А.Д. Приймаченко. – Киев: Наук. думка, 1981. – 278 с.

- Россолимо Л.Л. Загрязнение вод и антропогенное евтрофирование внутренних водоемов / Л.Л. Россолимо // Гидробиол. журн. – 1975. – Т. 11. – № 1. – С. 5-11.

- Сиренко, Л. А. “Цветение” воды и евтрофирование / Л.А. Сиренко, М.Я. Гавриленко. Киев: Наукова думка, 1978. – 232 с.

- Топачевский, А.В. Антропогенное эвтрофирование водохранилищ, “цветение” воды и методы его регулирования / А.В. Топачевский, Л.А. Сиренко, Я.Я. Цееб // Водн. ресурсы. 1975. – № 1. – С. 48-60.

- Шпет, Г.И. О зависимости “цветения” воды от интенсивности водообмена / Г.И. Шпет, Г.П. Кубышкин // Гидробиол. журн. – 1968. – Т. 4. – № 5. – С. 55-57.

- Hammer U.T. The succession of “bloom” species of blue-green algae and some causal factors // Verh. Internat. Limnol. – 1964. – V. 15. – No 2. – P. 829-836.

- Harper D. Eutrophication of freshwaters. London. Chapman and Hall, 1992. – 392 p.

- Охапкин А.Г. Динамика состава массовых видов фитопланктона при эвтрофировании и зарегулировании речного стока (на примере р. Волги) / А.Г. Охапкин // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия Биология. – 1999. – № 1. – С. 1-10.

- Хрисанов, Н.И. Управление эвтрофированием водоемов / Н.И. Хрисанов, Г.К. Осипов. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1993. – 278 с.

- «Цветение» воды / АН УССР. Комис. Президиума АН УССР по проблеме борьбы с «цветением» воды. Ин-т гидробиологии. – Киев: Наукова думка, 1968. – 387 с.

- Минеева, Н.М. Вертикальное распределение хлорофилла в водохранилищах верхней волги / Н.М. Минеева, В.Ф. Мухуднинов // Биология внутренних вод. – 2018. – № 1. – С. 19-28.

- Стройкина, В.Г. Численность и биомасса синезеленых водорослей в поверхностном горизонте воды Куйбышевского водохранилища в период цветения 1957-1958 гг. / В.Г. Стройкина // Бюл. ИБВВАНСССР. – 1960. – № 8-9. – С. 9-13.

- Экология фитопланктона Куйбышевского водохранилища. – Л.: Наука, 1989. – 304 с.

- Рахуба, А.В. Оценка влияния гидродинамического режима на развитие фитопланктона и качество воды Куйбышевского водохранилища / А.В. Рахуба // Учен.зап. Казан.ун-та. Сер. Естеств. науки. – 2020. – Т. 162. – Кн. 3. – С. 430–444.

- Рахуба, А.В. Имитационное моделирование роста биомассы фитопланктона в Куйбышевском водохранилище / А.В. Рахуба // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. – 2018. – № 1. – С. 76-87.

- Корнева, Л.Г. Распределение фитопланктона в волжских водохранилищах летом 2015 г. / Л.Г. Корнева, В.В. Соловьева, О.С. Макарова, Л.Г. Гречухина, Н.Г. Тарасова // Труды ИБВВ РАН. Разнообразие, распределение и обилие гидробионтов в водохранилищах Волжско-Камского бассейна. – 2018. – Вып. 82(85). – С. 21–27.

- Розенберг, Г.С. Куйбышевское водохранилище (научно-информационный справочник) / Г.С. Розенберг, Л.А. Выхристюк. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 2008. – 123 с.

- Горохова, О.Г. Состав и структура сообществ фитопланктона Усинского залива Куйбышевского водохранилища в период «цветения» воды / О.Г. Горохова // Известия СамНЦ РАН. – 2016. – Т. 18. – № 5. – С. 122-130.

- Халиуллина, Л.Ю. Анализ структуры планктонных водорослей рек Волга и Кама (Республика Татарстан) / Л.Ю. Халиуллина // Самарский научный вестник. – 2020. – Т. 9. – № 3. – С. 158–165.

- ГОСТ 17.1.4.02-90. Государственный контроль качества воды. Методика спектрофотометрического определения хлорофилла «а». – М., 2003. – С. 587-600.

- Руководство по химическому анализу морских и пресноводных вод при экологическом мониторинге рыбохозяйственных водоемов и перспективных для промысла районов Мирового океана. – М.: Изд-во ВНИРО, 2003. – 202 с.

- Архив погоды. – URL: http://www. rp5.ru (дата обращения 25.02.2023).