Динамика демографического старения этнонациональных регионов РФ во втором и начале третьего десятилетия XXI века

Автор: Доброхлеб В.Г.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 6 т.28, 2024 года.

Бесплатный доступ

Демографический вызов является одним из важнейших барьеров для социально-экономического развития России и может изменить ее положение как одной из наиболее населенных стран на карте мира. По прогнозам, наибольший прирост населения планеты до 2050 года обеспечат 8 государств: Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Танзания и Филиппины. Это изменит порядок ранжирования крупнейших по численности населения стран мира. В таких условиях Россия к середине XXI века потеряет статус одной из наиболее населенных стран - в 2022 году в рейтинге наиболее населенных стран она занимала 9 место. Ее отличительными чертами являются полиэтничность и многоконфессиональность. Также специфика России заключается в том, что институализация этничности в рамках федеративного устройства оформлена наличием этнотерриториальных автономий в виде республик и автономных округов, что связывают, в том числе, с существованием примордиального видения этничности как на бытовом, так и на экспертном уровне. В условиях демографических вызовов, стоящих перед страной, актуальными как в научном, так и в прикладном аспекте становятся исследования демографической динамики в этнонациональных регионах. Научная проблема, на решение которой направлено данное исследование, состоит в выявлении и интерпретации изменений половозрастного состава населения этнонациональных регионов России во втором и начале третьего десятилетия XXI века, определении динамики численности населения национальных регионов за период с 2011 по 2023 год, а также в формировании предложений по корректировке направлений демографической политики в рамках Стратегии национальной политики РФ до 2025 года и на дальнейший период.

Демографическая динамика, половозрастная структура, этнотерриториальные автономии, демографический аспект национальной политики

Короткий адрес: https://sciup.org/147245900

IDR: 147245900 | УДК: 314.1 | DOI: 10.15838/ptd.2024.6.134.8

Текст научной статьи Динамика демографического старения этнонациональных регионов РФ во втором и начале третьего десятилетия XXI века

Демографический вызов является одним из важнейших барьеров для социальноэкономического развития России и может изменить ее положение как одной из наиболее населенных стран на карте мира. Современные мировые демографические тенденции свидетельствуют о разнонаправленной динамике численности населения. В целом наблюдается замедление темпов роста численности населения мира, по прогнозам – более медленное увеличение примерно до 9,7 млрд человек в 2050 году и 10,4 млрд человек в 2100 году1. Однако в ряде стран мира численность населения повышается быстрее. Наибольший прирост населения планеты до 2050 года обеспечат 8 государств: Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Танзания и Филиппины. Это изменит порядок ранжирования крупнейших по численности населения стран мира. В таких условиях Россия к середине XXI века потеряет статус одной из наиболее населенных стран и не будет входить в число десяти государств с наибольшим населением. В 2022 году в рейтинге наиболее населенных стран Россия занимала 9 место. По данным ООН, численность населения мира в 2024 году достигла 8091,7 млн человек, увеличившись в сравнении с 2022 годом на 46,4 млн человек2.

Одним из наиболее важных аспектов динамики населения как мира в целом, так и большинства стран остается процесс демографического старения. К середине XXI века доля населения в возрасте 65+ увеличится с 10 до 16% по миру в целом3. Повышение доли старых людей в возрастной структуре населения приводит к изменению процесса его воспроизводства: смертность превышает рождаемость, что, несмотря на увеличение продолжительности жизни, в перспективе определяет процесс депопуляции (сокращения численности населения). По прогнозам ООН, население 61 страны (около трети стран мира) в период 2022–2050 гг. уменьшится на 1% и более, в первую очередь из-за сокращения рождаемости4.

Общая численность населения Российской Федерации по оценке на 1 января 2024 года составляла 146,1 млн человек, что на 296,6 тыс. человек меньше, чем в предыдущем периоде. В возрастной структуре населения 23,7% (34593,4 тыс. человек) – люди старше трудоспособного возраста. В сравнении с 2018 годом доля и численность населения старше трудоспособного возраста сократилась на 1,7% (2890,2 тыс. человек)5. Однако это связано не с позитивными изменениями в режиме воспроизводства населения. Сокращение численности и доли населения старших возрастных когорт обусловлено двумя основными причинами: во-первых, последствиями пандемии COVID-19, во-вторых, проведением пенсионной реформы 2018 года, в ходе которой был законодательно увеличен возраст выхода на пенсию. На фоне продолжающейся депопуляции и изменений возрастной структуры населения, связанных с процессом демографического старения, актуализируется потребность в исследованиях демографической динамики не только на макро-, но и на мезоуровне, включая рассмотрение трендов демографического развития, в том числе регионов с учетом этнической составляющей. Цель данного исследования состоит в выявлении трендов демографического старения этнонациональных регионов России во втором и начале третьего десятилетия XXI века. В ходе работы решались следующие задачи: обзор научных подходов к этнонациональным проблемам, структурирование национальных образований РФ по трендам и динамике общих показателей изменения численности населения на данных территориях; установление общих и отличительных особенностей динамики демографического старения в стране в целом и этнонациональных образованиях России; выявление особенностей динамики старения населения по полу; формирование предложений по совершенствованию демографической политики в рамках Стратегии национальной политики РФ до 2025 года и на дальнейший период.

Теоретические подходы к рассмотрению этносов

Исследователи отмечают, что в настоящее время Россия является полиэтничным и поликонфессиональным обществом. Специфика государственной структуры РФ заключается в институализации этничности, что обусловлено существованием в рамках федеративного устройства различных этно-территориальных автономий (Этническое…, 2018), представленных четырьмя формами: 21 национальная республика, 3 территориальных республики, 4 автономных округа и 1 автономная область. Подчеркивается, что этнонациональные структуры в рамках федеративного устройства страны определяются примордиальным видением этничности как на бытовом, так и на экспертном уровне.

Дискуссии о происхождении и развитии этносов имеют длительную историю. Их участников, как правило, относят к двум основным направлениям – примордиализму и конструктивизму. Примордиализм — один из теоретико-методологических подходов в общественных науках, рассматривающий крупные социальные группы, в первую очередь этнические и расовые, как имеющие изначально (примордиальные) присущие им характеристики. Известный русский ученый И.А. Сикорский во время Первой мировой войны опубликовал работу «Что такое нация и другие формы этнической жизни?», считающуюся одной из основополагающих в теории этносов (Сикорский, 1915). И в настоящее время примордиализм трактуется в качестве подхода к этническим общностям как к древним, устойчивым объединениям людей6. Его представители И.Г. Фихте, И.Г. Гердер, Ж.А. де Гобино, Н.Я. Данилевский еще в XIX веке предложили свои взгляды на проблемы расы, этноса и национальности. В XX развивались социобиологиче-ское направление, представленное в работах С.М. Широкогорова (Широкогоров, 1923), теория этногенеза Л.Н. Гумилева (Гумилев, 1989), социокультурная концепция этноса Ю.В. Бромлея (Бромлей, 1983). Во второй половине XX века данное научное направление подверглось жесткой критике. Вместе с тем в обновленном виде этот подход рассматривается в настоящее время в трудах по этногеномике (Хуснутдинова, 2014) и является компонентом интегрального исследования этничности в работах С.В. Соколовского (Соколовский, 2011), В.А. Тишкова (Тишков, 1997) и др.

Сторонники широко распространенной теории конструктивизма декларируют, что нации являются идеалистическими образованиями, которые формируются человеческим сознанием. Течение конструктивизма представляют такие ученые, как Э. Смит (Smith, 1986), Э. Геллнер (Gellner, 1983), Э. Хобсбаум (Хобсбаум, 1998), Б. Андерсон (Андерсон, 2016; Anderson, 1991) и др. Есть исследователи, рассматривающие этногенез как процесс, имеющий как примордиальные, так и конструктивистские факторы (Комарофф, Комарофф, 2002).

Мы солидарны с академиком В.А. Тиш-ковым7 в том, что именно демографические процессы и смена идентичности определяют этнический состав населения.

Этнонациональная структура РФ, динамика общей численности и половозрастной структуры населения национальных регионов

В рамках нашего исследования рассмотрим процесс естественного воспроизводства населения в показателях динамики общей численности населения этнонацио-нальных регионов РФ между двумя последними Всероссийскими переписями населения 2010 и 2020 гг.

В ходе работы применялись методы статистического анализа, демографическое старение рассматривалось как динамический процесс, затрагивающий и Россию в целом, и ее этнонациональные регионы, использован комплексный подход.

Безусловно, этнический состав населения различных стран, в том числе России, определяют демографические факторы: во-первых, процессы естественного воспроизводства населения (т. е. соотношение процессов рождаемости и смертности), во-вторых, миграция. На формирование этнического состава оказывает влияние и смена идентичностей. Остановимся на анализе динамики процесса естественного воспроизводства населения и в связи с этим – на изменении возрастной структуры населения этнонациональных формирований РФ.

Россия – одно из самых больших полиэтничных государств мира. По данным последней Всероссийской переписи населения, в стране проживает более 190 национальностей8. Их перечень сформирован на основании самоопределения жителей страны.

В связи с этим все более актуальным направлением исследований становятся выявление и интерпретация трендов изменений численности и половозрастного состава населения в различных регионах

России, включая этнонациональные, во втором и начале третьего десятилетия XXI века, в том числе 21 национальной республике (Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карелия, Карачаево-Черкесия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Татарстан, Тыва, Хакасия, Удмуртия, Чеченская Республика, Чувашия), 3 территориальных республиках (Крым, Донецкая, Луганская), 4 автономных округах (Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий), 1 автономной области (Еврейская). Рассмотрим структуру населения национальных формирований с позиции их этнического состава.

Структура населения по национальному признаку в этнонациональных образованиях РФ существенно различается. Можно выделить как минимум три типа регионов:

– мононациональные, где представители национальных этносов составляют более восьмидесяти процентов населения: Чеченская Республика (96,4% чеченцы), Ингушетия (92,9% ингуши), Тыва (83,1% тувинцы);

– с преобладанием национальных этносов, где доля представителей национальных этносов превышает пятьдесят процентов от общей численности населения: Северная Осетия – Алания (осетины 64,0%), Кабардино-Балкария (кабардинцы 55,5%; балкарцы 13,3%), Калмыкия (калмыки 59,5%), Карачаево-Черкесия (карачаевцы 44,3%; черкесы 12,6%), Саха (Якутия) (якуты 55,2%), Татарстан (татары 52,2%), Чувашия (чуваши 57,7%);

– этнонациональные регионы, в которых преобладает русское население: Адыгея (русские 57,9%), Алтай (русские 50,3%), Бурятия (русские 59,4%), Карелия (русские 76,6%), Коми (русские 54,0%), Мордовия (русские 51,8%), Хакасия (русские 66,6%), Удмуртия (русские 57,9%), Крым (русские 72,9%), Ненецкий автономный округ (русские 62,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (русские 51,9%), Чукотский автономный округ (русские 53,7%), Еврейская автономная область (русские 88,8%).

Ряд этнонациональных регионов в эту схему не укладывается, их можно отнести к регионам со сложной национальной структурой.

В период с 2011 по 2023 год население РФ увеличилось на 2,4%, или на 3,486 млн человек. Общая численность населения этно-национальных регионов возросла на 9,4%, в том числе за счет воссоединения с Россией новых субъектов. При этом в ряде национальных регионов численность населения увеличивалась за счет превышения рождаемости над смертностью. Наибольший рост числа жителей наблюдался в двух территориях с моноэтничным населением: в Республике Ингушетии прирост составил +22,8%, в Чеченской Республике +18,9%.

Следует отметить, что в Республике Адыгее, где русские составляют 57,9%, численность населения увеличилась на +12,8% (табл. 1) . Безусловно, это регионы, расположенные в благоприятных климатических зонах. Однако в дальнейших исследованиях нуждаются причины существенного разрыва в демографической динамике территорий с наибольшим приростом численности населения и национальных формирований со значительным ее снижением.

Самые высокие темпы снижения численности населения во втором и начале третьего десятилетия XXI века среди территорий, относящихся к этнонациональным формированиям, сложились в Республике Коми, Республике Карелии и Еврейской автономной области, в национальной структуре которых русские составляют большинство населения (табл. 2) . Климатические зоны, в

Таблица 1. Национальные регионы с наибольшим приростом численности населения в период с 2011 по 2023 год

|

Регион |

Общая численность населения, 2011 год, чел. |

Общая численность населения, 2023 год, чел. |

Всего прирост (убыль), 2023–2011 гг., % |

В том числе |

||

|

моложе трудоспособного возраста |

в трудоспособном возрасте |

старше трудоспособного возраста |

||||

|

РФ |

142960895 |

146447400 |

+2,4 |

+16,1 |

-4,5 |

+11,5 |

|

Национальные регионы |

26424389 |

28916500 |

+9,4 |

+15,2 |

+1,5 |

+30,4 |

|

Чеченская Республика |

1288637 |

1533200 |

+18,9 |

+12,0 |

+18,6 |

+50,7 |

|

Республика Ингушетия |

422517 |

519100 |

+22,8 |

+8,8 |

+28,4 |

+34,8 |

|

Республика Адыгея |

441186 |

498000 |

+12,8 |

+25,1 |

+9,6 |

+11,6 |

Рассчитано по: данные Всероссийской переписи населения – 2010. URL: ; данные Всероссийской переписи населения – 2020. URL:

Таблица 2. Национальные регионы с наибольшей убылью численности населения в период с 2011 по 2023 год

|

Регион |

Общая численность населения, 2011 год, чел. |

Общая численность населения, 2023 год, чел. |

Всего прирост (убыль), 2023–2011, % |

В том числе |

||

|

моложе трудоспособного возраста |

в трудоспособном возрасте |

старше трудоспособного возраста |

||||

|

РФ |

142960895 |

146447400 |

+2,4 |

+16,1 |

-4,5 |

+11,5 |

|

Национальные регионы |

26424389 |

28916500 |

+9,4 |

+15,2 |

+1,5 |

+30,4 |

|

Республика Коми |

894531 |

726500 |

-18,7 |

-15,1 |

-27,0 |

7,1 |

|

Республика Карелия |

641141 |

527900 |

-17,6 |

-12,6 |

-25,4 |

-0,7 |

|

Еврейская автономная область |

175351 |

147500 |

-15,8 |

-9,0 |

-21,5 |

-4,4 |

Рассчитано по: данные Всероссийских переписей населения 2010 (URL: и 2020 (URL: .

которых находятся эти территории, менее благоприятны для проживания. Но и иные факторы, влияющие на снижение численности населения, требуют дальнейших исследований, в том числе уровень бедности, структура рынка труда, наличие региональных льгот и др.

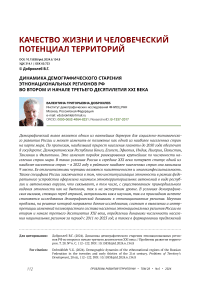

Наряду с изменением общей численности населения существенное значение имеют его структурные характеристики. В России за весь период наблюдения сохранялся перевес численности женщин (рис. 1) .

Мужчин в этнонациональных регионах в 2011 году насчитывалось 12447311 человек, что составляло 18,8% от численности мужчин в стране (в РФ – 66113260 человек), на тысячу мужчин в РФ приходилось 1162 женщины, в рассматриваемых регионах – 1122 женщины. В 2022 году мужчин в этнонаци-ональных регионах было 13720218 человек, т. е. 20,0% от общей численности мужчин в стране (РФ – 68378428), на тысячу мужчин в этнонациональных регионах приходилось 1109 женщин.

Женщин в этнонациональных регионах в 2011 году насчитывалось 13977078 человек (в РФ – 76847635 человек), т. е. 18,1% от общей численности женщин в России; в 2022 году женщин в исследуемых регионах – 15216085 человек (в РФ – 78601633 человек), доля женщин в национальных регионах РФ составила 19,3% от общей численности женщин в стране. Расчеты показывают, что соотношение полов в регионах более сбалансированное, чем в целом по РФ.

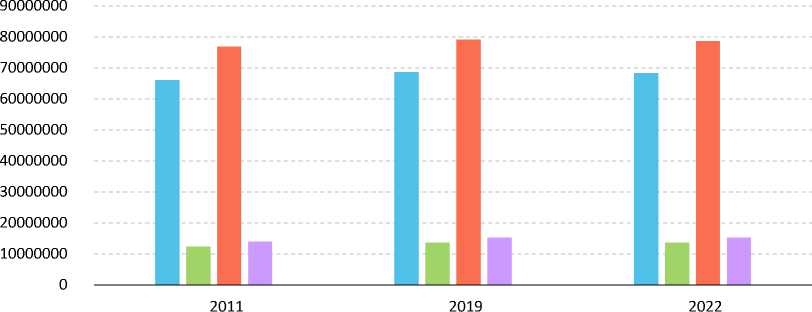

В структуре населения важно учитывать не только соотношение полов, но и доли различных возрастных групп. В связи с процессом демографического старения особый интерес представляют численность и динамика численности и доли населения старших возрастных групп как на макроуровне, так и на уровне этнонациональных регионов страны.

В России на макроуровне и в целом по этнонациональным регионам продолжилась тенденция демографического старения, которая особенно четко проявляется среди женщин (рис. 2) . В 2011 году в общем числе женщин в РФ (76847635 человек) 29,9% составляли возрастные когорты женщин старше трудоспособного возраста (23029273 человек) В этот период в национальных регионах в общей численности женщин (13977078 человек) доля женщин старших возрастов составляла 3277004 человека, или 23,4%. В 2022 году доля пожилых женщин в стране увеличилась до 32,1%. В национальных регионах доля женщин в возрастах старше трудоспособного составила 26,6%.

■ Российская Федерация. Мужчины Национальные регионы. Мужчины

■ Российская Федерация. Женщины Национальные регионы. Женщины

Рис. 1. Динамика общей численности мужчин и женщин всех возрастных когорт в РФ и во всех этнонациональных регионах за период с 2011 по 2022 год

Составлено по: Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации.

URL:

■ Российская Федерация. Мужчины ■ Национальные регионы. Мужчины

■ Российская Федерация. Женщины ■ Национальные регионы. Женщины

Рис. 2. Динамика численности населения старше трудоспособного возраста в РФ и этнонациональных регионах в 2011–2022 гг.

Составлено по: Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. URL:

В 2011 году в РФ проживало 66113260 мужчин всех возрастов, из них 9091935 человек старше трудоспособного возраста (13,7%). В национальных регионах в 2011 году из 12447311 мужчин 1317174 относились к категории старше трудоспособного возраста (10,5%). В 2022 году доли как пожилых женщин, так и пожилых мужчин в стране и национальных регионах возросли. Доля мужчин старше трудоспособного возраста в 2022 году в национальных регионах составила 12,9%.

Показатель демографического старения женщин по РФ в целом и на уровне национальных регионов выше, чем мужского населения, за счет большей продолжительности жизни женщин.

Результаты исследования свидетельствуют, что демографическая структура эт-нонациональных формирований России неоднородна. Этнонациональные регионы, во-первых, различаются по этническому составу населения: от моноэтнических (например, в Чеченской Республике чеченцы составляют более 96,4% населения) до насчитывающих менее одного процента национального населения (в Еврейской автономной области проживает лишь 0,5% евреев, в Ханты-Мансийском автономном округе ханты – 1,1%, манси – 0,6% в общей численности населения территории). Во-вторых, наблюдаются разрывы в трендах демографической динамики в период между последними Всероссийскими переписями населения: от существенного роста численности населения (например, в Ингушетии +22,8%, в Чеченской Республике +18,9%) до значительного сокращения (в Республике Коми снижение общей численности населения в указанный период составило -18,7%, в Карелии -17,6%). В-третьих, зафиксированы различные темпы роста возрастных групп: например, прирост числа представителей группы населения моложе трудоспособного возраста в Республике Адыгее в период с 2011 по 2023 год прирост составил 25,1%, а в Республике Коми эта возрастная группа сократилась на 15,1%.

Общие тенденции динамики населения по полу как в РФ, так и по национальным территориям показывают, что общая численность женщин превышает общую численность мужчин. Такая тенденция складывается, в том числе, за счет значительной разницы в численности мужчин и женщин в старших возрастных когортах. В связи с этим тенденция демографического старения особенно четко проявляется среди женщин.

Процесс демографического старения – не только вызов для социальной и пенсионной систем, но и новые возможности при условии сохранения человеческого потенциала старших возрастных групп и формирования второго демографического дивиденда. По этой проблематике опубликовано значительное число научных статей и монографий (Доброхлеб, 2018; Доброхлеб и др., 2022; Bloom, 2019; Hashmi, 2019; Azoulay et al., 2020 и др.).

Заключение

В условиях сохранения сложившихся демографических трендов необходим переход к формированию политики демографической устойчивости России, основанной на адаптации к текущим демографическим изменениям9. Тренды демографического старения этнонациональных регионов России в XXI веке совпадают с изменениями возрастного состава населения страны на макроуровне. Выявлено, что процесс старения населения более интенсивно разворачивается в женских когортах, которые в демографическом плане являются более «старыми», чем мужские. Эта тенденция затрагивает как макроуровень, так и этнона-циональные регионы в целом. Увеличение доли и численности пожилых и старых лю- дей в составе населения признано одним из важнейших демографических вызовов. В этих условиях особое значение приобретают сохранение и возможное улучшение качественных характеристик представителей старшего поколения (в первую очередь здоровья и образования), в том числе пожилых и старых женщин в национальных регионах.

На современном этапе развития российской цивилизации динамика населения во многом связана с реальной демографической политикой. Преодоление цивилизационных вызовов, в том числе демографических, обусловлено эффективными стратегиями в социальной и политической сферах. Демографическая политика в РФ должна охватывать все стадии жизненного цикла, а не основываться на его фрагментах. Социальное конструирование лучшего будущего в демографической сфере – наиболее актуальная и сложная цель социальной политики современной России, которую необходимо включать в Стратегию национальной политики10. Результаты проведенной работы в теоретическом аспекте позволяют формировать конкретные направления демографических исследований с учетом выстраивания политики демографической устойчивости и формирования общероссийской гражданской идентичности.

Список литературы Динамика демографического старения этнонациональных регионов РФ во втором и начале третьего десятилетия XXI века

- Андерсон Б. (2016). Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / пер. с англ. В. Николаева; вступ. ст. С.П. Баньковской. Москва: Кучково поле. 416 с. URL: https://www.hse.ru/data/2016/10/23/1110949768/Андерсон.книга.pdf?ysclid=m0cdiqf0py539388343 (дата обращения 27.08.2024).

- Бромлей Ю.В. (1983). Очерки теории этноса. Москва: Наука.

- Гумилев Л.Н. (1989). Этногенез и биосфера земли. Ленинград.

- Доброхлеб В.Г. (2018). Старение населения России: региональный аспект // Вопросы территориального развития. № 4 (44). DOI: 10.15838/tdi.2018.4.44.4

- Доброхлеб В.Г., Кучмаева О.В., Брагин А.Д., Афзали М. (2022). Демографические дивиденды: формирование и использование в странах СНГ и Балтии // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 4. С. 172–188. DOI: 10.15838/esc.2022.4.82

- Комарофф Дж., Комарофф Дж. (2002). Постколониальная политика и размышления о демократии в южной Африке: антропологический взгляд на африканскую политическую модернизацию // Африка на пороге ХХI века: реф. сб. Москва: Ин-т науч. инф. по общ. наукам РАН. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/postkolonialnaya-politika-i-razmyshleniya-o-demokratii-v-yuzhnoy-afrike-antropologicheskiy-vzglyad-na-afrikanskuyu-politicheskuyu (дата обращения 02.10.2024).

- Сикорский И.А. (1915). Что такое нация и другие формы этнической жизни? Киев: Лито-типография С.В. Кульженко. 56 с. URL: https://www.prlib.ru/item/391018?ysclid=m1rqdem9s235446477 (дата обращения 02.10.2024).

- Соколовский С. (2011). В цейтноте: заметки о состоянии российской антропологии // Laboratorium. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/v-tseytnote-zametki-o-sostoyanii-rossiyskoy-antropologii (дата обращения 02.10.2024).

- Тишков В.А. (1997). Очерки теории и политики этничности в России. Москва: Русский Мир.

- Хобсбаум Э. (1998). Нации и национализм после 1789 года. Санкт-Петербург: Алетейя. 309 с. URL: https://vk.com/doc15817844_438715686?hash=fioPRsOmJmUaxrPnjGHsDzOqQtZh8JnvMSlts2EkZ0g (дата обращения 01.10.2024).

- Хуснутдинова Э.К. (2014). Этногеномика народов Евразии // Вестник Академии наук Республики Башкортостан. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etnogenomika-narodov-evrazii (дата обращения 02.10.2024).

- Широкогоров С.М. (1923). Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений // Известия Восточного факультета гос. Дальневосточного ун-та. Вып. XVIII. Т. 1. Шанхай.

- Этническое и религиозное многообразие России (2018) / под ред. В.А. Тишкова, В.В. Степанова. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва: ИЭА РАН. 561с.

- Anderson B. (1991). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.

- Azoulay P., Jones B.F., Kim J.D., Miranda J. (2020). Age and high-growth entrepreneurship. American Economic Review: Insights, 2 (1), 65–82.

- Bloom D.E., Canning D., Kotschy R., Prettner K., Schünemann J. (2019). Health and economic growth: Reconciling the micro and macro evidence. National Bureau of Economic Research, w26003.

- Gellner E. (1983). Nations and nationalism. Free Download, Borrow, and Streaming. URL: https://archive.org/details/nationsnationali00gell (accessed 29.09.2024).

- Hashmi R., Alam K. (2019). Dynamic relationship among environmental regulation, innovation, CO2 emissions, population, and economic growth in OECD countries: A panel investigation. Journal of cleaner production, 231, 1100–1109.

- Mühlmann W.E. (1936). Rassen- und Völkerkunde. Lebensprobleme der Rassen, Gesellschaften und Völker. Braunschweig: Vieweg.

- Smith A.D. (1986). The Ethnic Origins of Nations. Basil Blackwell.