Динамика денежных доходов населения муниципального образования

Автор: Ивашиненко Нина Николаевна, Мигранова Людмила Алексеевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Проект: Таганрог 2014

Статья в выпуске: 2 (72), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена динамика уровня, структуры и дифференциации денежных доходов населения г. Таганрог. Информационной базой служили данные выборочных социологических опросов горожан, проведенные в 2000 г. и 2014 г. Детально рассматриваются социально-эконо-мические и демографические факторы, влияющие на динамику доходов населения. Анализ проведен по группам с разным уровнем душевого дохода. Всего выделено пять групп домохозяйств от бедных (с доходом до 1 прожиточного минимума на семью) до относительно высокообеспеченных (с доходом свыше 4 прожиточных минимумов на семью) Показана разница в уровне денежного душевого дохода семей разного демографического типа и их оценка своего благосостояния.

Денежные душевые доходы, структура, дифференциация, социально-демографический состав домохозяйств

Короткий адрес: https://sciup.org/14347624

IDR: 14347624

Текст научной статьи Динамика денежных доходов населения муниципального образования

Д енежные доходы населения — один из основных показателей, характеризующих уровень и качество жизни.

За период с 2000 г. по 2014 г. среднедушевые номинальные денежные доходы таганрожцев, как и начисленная средняя заработная плата, выросли в 20 раз, и составляли 17166 руб. (против 885 руб.). Однако в соотношении со среднедушевым прожиточным минимумом (ПМ) они увеличились всего до 2,04 раз (против 1,2 ПМ в 2000 г.).

По данным Росстата, среднедушевые денежные доходы в Ростовской области в 2014 г составляли 23355 руб., а по стране в целом — 27766 руб. (табл. 1) За рассматриваемый период номинальные доходы населения области выросли в 14,2 раза, а по России в целом в 12,2 раз. В результате соотношение среднедушевых доходов таганрожцев и жителей области увеличилось с 0,52 до 0,74, а со среднероссийским показателем — с 0,37 до 0,62.

Таблица 1

Денежные душевые доходы жителей г. Таганрог, Ростовской области и России в 2000 г. и 2014 г.

|

Год |

Территория |

Среднедушевой денежный доход, руб. |

Соотношение со средним по РФ, % |

Соотношение с ПМ, раз |

|

2000 |

г. Таганрог |

885 |

38,8 |

1,2 |

|

Ростовская область |

1692 |

74,2 |

- |

|

|

Российская Федерация |

2280 |

100,0 |

1,88 |

|

|

2014 |

г. Таганрог |

17166 |

61,8 |

2,04 |

|

Ростовская область |

23355 |

84,1 |

- |

|

|

Российская Федерация |

27766 |

100,0 |

3,44 |

Приведенные данные Росстата рассчитаны на генеральную численность населения области и страны в целом и включают дооценку денежных доходов. В этом основная причи- на столь больших различий в доходах жителей муниципального образования, субъекта РФ и России. По данным выборочного бюджетного обследования Росстата, которое не со- держит дооценок, среднедушевой денежный доход домохозяйств в Ростовской области в 2014 г. был равен 16860 руб., а в среднем по стране — 19657 руб. И с этими данными соотношение доходов таганрожцев составляет 1,02 и 0,87 раза, соответственно.

Оплата труда и пенсии остаются основными источниками доходов населения и в рыночной экономике. За рассматриваемый период в составе денежных доходов населения Таганрога доля заработной платы увеличилась с 51,5% до 64,7%, тогда как удельный вес доходов от самозанятости и предпринимательства снизился с 7,9 до 6%. Одновременно в структуре денежных доходов снизилась доля пенсий, стипендий, и существенно сократилась доля прочих денежных поступлений (с 17,3 до 10,1%) (табл. 2). Увеличение роли заработной платы в формировании денежных доходов горожан в 2014 г. объясняется как ростом оплаты труда, так и ростом численности наемных работников за счет снижения безработицы. В свою очередь сокращение численности самозанятых и предпринимателей стало причиной снижения доли предпринимательских доходов в общей структуре денежных доходов горожан.

Таблица 2

Состав денежных доходов населения г. Таганрога и РФ в 2000 г. и 2014 г., %

|

Годы, регионы |

Всего денежных доходов |

Заработная плата |

Доходы от ИТД и предпринимательства |

Пенсии |

Стипендии |

Другие социальные трансферты |

Прочие денежные доходы |

|

2000 г. |

|||||||

|

Таганрог |

100,0 |

51,5 |

7,9 |

21,4 |

0,6 |

1,3 |

17,3 |

|

2014 г. |

|||||||

|

Таганрог |

100,0 |

64,7 |

6,0 |

17,7 |

0,2 |

1,3 |

10,1 |

|

Ростовская область |

100,0 |

30,6 |

10,1 |

14,2 |

0,2 |

5,6 |

39,3 |

|

Россия |

100,0 |

41,6 |

8,4 |

12,6 |

0,2 |

5,2 |

32,0 |

Источник: Обследование домохозяйств г. Таганрог 2000г. [1] и 2014 г. Регионы России. Социально-экономические показатели. — Росстат, 2015.

Как отмечалось выше, в структуре денежных доходов таганрожцев снизилась доля пенсий. Причем в 2014 г. пенсии учитывались в сумме с другими социальными выплатами пенсионерам — надбавками к пенсии, компенсациями в связи с отменой натуральных льгот и другими выплатами. Такой методический подход объясняется тем, что при опросе пенсионеры часто не могут разделить общую сумму пенсионных выплат на составляющие. Средняя пенсия с выплатами равна 11196 руб. в месяц, или 1,73 прожиточных минимума пенсионера (ПМп). Именно этим отчасти объясняется более высокая доля пенсий в структуре денежных доходов населения в Таганроге по сравнению с областью и Россией в целом.

По данным Росстата, за 14 лет средняя пенсия в целом по РФ увеличилась в 13,2 раз и составляла 10889 руб., или 1,6 ПМп, в Ростовской области рост был несколько меньше (12,7 раза), а средняя пенсия в конце 2014 году была равна 9943 руб., или 1,5 ПМп.

Коэффициенты замещения соответственно были равны 33,5 и 41,8%.

В 2000 г. коэффициент замещения был выше в Ростовской области (57,6%) и в среднем по стране (37%). Отметим, что в соответствии с Конвенцией МОТ №102 от 1952 г. «О минимальных нормах социального обеспечения» коэффициент замещения должен быть не менее 40% от средней заработной платы. В ряде развитых европейских стран он уже достаточно давно составляет 60%. В 2012 г Генеральная конференция МОТ приняла «Рекомендации о минимальных уровнях социальной защиты» №202, в которых подтвердила не только принятые в 1952 г. решения, но указала на то, что « основные гарантированные доходы для лиц пожилого возраста должны быть не ниже национально установленного минимального уровня ». Другими словами, минимальная пенсия не может быть ниже ПМ пенсионера. Пенсия по потери кормильца и социальная пенсия самые низкие из всех видов пенсий, установленных российским законодательством. В конце 2014 г. они составляли соответственно 7185 руб. и 7548 руб., или в соотношении с ПМп 108,5 и 114,1%. Если получателем пенсии по потери кормильца является ребенок, то в соотношении с ПМр она равна 93,2%.

Другой фактор, влияющий на динамику доли пенсий в структуре денежных доходов, — численность пенсионеров. По данным обследования 2014 г., доля лиц старше трудоспособного возраста в Таганроге составляла 24,2 %, тогда как в Ростовской области — 25,6 %, а по стране в целом — 24%. В 1998 г. на долю этой возрастной категории приходилось 25,4% в общей численности населения города. Снижение доли пенсий в

2014 г. по сравнению с 2000 г. связано как с более высокими темпами роста фонда заработной платы, так и некоторым сокращением численности пенсионеров в выборочной совокупности домохозяйств.

В структуре денежных доходов населения Таганрога за 14 лет в три раза снизилась и без того очень малая доля стипендий (0,2% против 0,6%), резко уменьшилась доля «прочих денежных доходов» — с 17,3 до 10,1%. В составе прочих денежных доходов помощь от родственников, знакомых и деньги от членов семьи, уехавших работать по контракту, составляют 3,5%. Алименты, доход от сдачи в наем жилья и имущества, а также поступления от продажи сельхозпродукции и др. — 2,6%. Кроме того, сюда вошли так называемые скрытые доходы, объем которых, по нашей оценке, равен 4,0%. Именно объемы последних объясняют такую разницу в структуре денежных доходов населения в Таганроге, с одной стороны, Рост ов ской области и России — с другой 1 .

Уровень и структура денежных доходов зависят не только от уровня получаемых доходов, но и от состава населения по источникам средств существования. Данные табл. 3 свидетельствуют об увеличении в Таганроге в 2014 г. доли работников в трудоспособном и пенсионном возрасте. Существенно снизилась доля детей, получающих детское пособие, что вполне закономерно, так как за эти годы доходы горожан выросли и численность нуждающихся в социальной помощи сократилась.

Главное — более, чем в два раза уменьшилась доля взрослых членов домохозяйства, не имеющих индивидуальных (личных) доходов. Если в 2000 г. среди «полных» иждивенцев семей большинство составляли их взрослые члены (14,4%), то 2014 г. — дети (14,8%), что является более естественной ситуацией. В результате этих изменений существенно снизилась иждивенческая нагрузка на работника (коэффициент иждивения — соотношение численности неработающих и работников) с 1,74 до 1,29.

Таблица 3

Состав населения Таганрога по источникам средств существования в 2000 г. и 2014 г.

|

Год |

Всего |

о со « g S о 15 ? X О и Н и о о а КО Е |

Пенсионеры |

н с X ф н и |

Получатели пособий/ алиментов |

S 5 я о ф Я з 2 2 £ о т Н S S С |

Не имеющие доходов |

|||

|

ф ? 2 н о КО а |

2 <0 КО X |

дети |

другие |

дети |

ф О м а |

|||||

|

2000 |

100,0 |

36,5 |

3,7 |

22,6 |

3,7 |

9,1 |

0,7 |

76,6 |

9,1 |

14,4 |

|

2014 |

100,0 |

43,7 |

6,7 |

18,1 |

1,4 |

5,4 / 1,5 |

2,0 |

78,6 |

14,8 |

6,4 |

Дифференциация денежных доходов населения

Рассмотренная выше динамика среднедушевых доходов и структура денежных доходов населения характеризуют ситуацию в целом. Однако за средними показателями часто скрывается высокая дифференциация доходов домохозяйств. Наиболее полно экономическое неравенство населения отражает ряд распределения денежных душевых доходов и рассчитанные на его основе коэффициенты дифференциации — децильный, фондов, Джини2. В 2014 г. децильный коэффициент дифференциации доходов населения в Таганроге составлял 2,75 раза, а коэффициент фондов — 5 раз. В 2000 г. эти коэффициенты были равны соответ- ственно 5,48 и 11,5 раз, т.е. экономическое неравенство таганрожцев за 14 лет снизилось более, чем в 2 раза. В стране и области в целом наблюдается иная динамика. По данным Росстата, коэффициент фондов в РФ в 2014 г. оставался таким же, как и 2000 г. и составлял 16 раз, а в Ростовской области он увеличился с 11,1 (2002 г.) до 14 раз.

Такие расхождения в динамике дифференциации доходов не случайны. Об этом мы и целый ряд других экспертов писали еще в девяностые годы — Росстат существенно (как минимум в два раза) занижает уровень социально-экономического неравенства населения в стране и ее регионах [2; 3]. Все дело в методике его оценки, базирующейся на данных выборочного бюджетного обследования домохозяйств, которое не охватывает богатые слои населения, а также граждан, не живущих в домохозяйствах, большинство из которых представляют самые бедные слои. Бюджетное обследование репрезентативно, по нашей оценке, в отношении 80-85% населения страны. По всей видимости, Росстат это негласно признал, так как все последние годы (с 2006 г. по 2014 г.) коэффициент фондов по стране в целом практически не менялся и составлял немногим больше 16 раз. При этом дифференциация заработной платы, которая является основным источником доходов большинства населения и оценивается по данным специальных обследований заработной платы, сократилась по стране в целом с 2006 г. с 24,9 раз до 15,8 раз в 2013 г. и 14,5 раз в 2015г3. Сокращение дифференциации зарплаты повсеместно началось с 2002 г. (за исключением 2011 г.). В Ростовской области коэффициент фондов заработной платы с 2000 г. по 2015 г. снизился с 25,3 раз до 11,5 раз.

Выше отмечалось, что данные Росстата рассчитаны на генеральную совокупность населения и включают дооценку денежных доходов, и этим объясняются столь большие различия с данными выборочного бюджетного обследования домохозяйств.

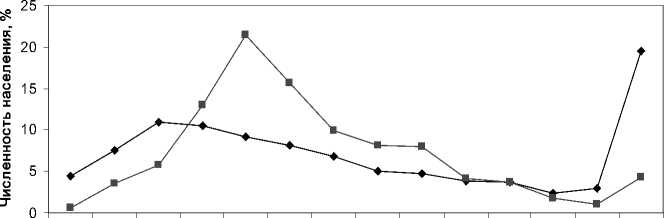

Последние позволяют сравнивать не только средние показатели доходов домохозяйств, но и ряды распределения населения по денежному душевому доходу, в том числе отдельно для городской и сельской местности. На рис. 1 представлены два ряда распределения городского населения по денежному душевому доходу в 2014 г. — Таганрога и РФ в целом. Однако по сгруппированным данным бюджетного обследования домохозяйств рассчитать коэффициенты дифференциации доходов не представляется возможным. На рис. 1 видно, что в Таганроге меньше численность населения как с низкими денежными доходами (до 10,5 тыс. руб.), так и с относительно высокими (свыше 28,5 тыс. руб.), что означает существенно более равномерное распределение доходов и относительно низкое экономическое неравенство.

Для сопоставления рядов распределения населения по доходам за достаточно большой период времени как — 14 лет, в течение которого денежные доходы увеличились в 20 раз, необходимо оба ряда перевести в сопоставимые величины. Например, интервалы денежных душевых доходов следует представить в соотношении со среднедушевым ПМ, действующим на данный период времени.

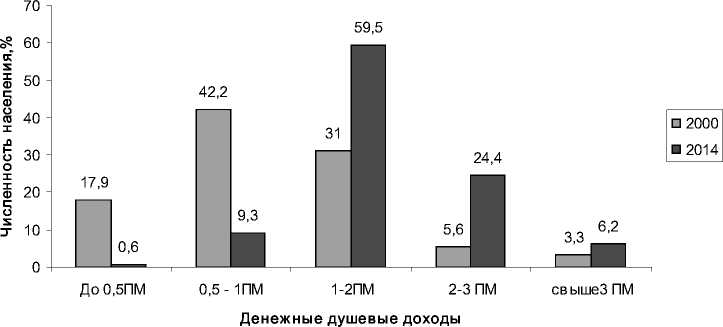

На рис. 2. представлены ряды распределения населения Таганрога по денежному душевому доходу в соотношении со среднедушевым ПМ в 2000 г. и 2014 г.

В 2000 г. ряд распределения населения по доходам был рассчитан в укрупненной группировке в виде 5 групп. При этом у наибольшей по численности населения группы денежные душевые доходы составляли всего от 0,5 ПМ до 1 ПМ, а в целом доля бедных, включая группу «крайне бедных» с доходом до 0,5П М, несколько превышала 60%. Через 14 лет доля бедного населения сократилась в 6 раз до 9,9%, причем в ее составе «крайне бедных» осталось всего 0,6%.

Это и стало основной причиной сокращения дифференциации доходов в городе. По данным Росстата уровень бедности в России в 2014 г. составлял 11,2%, в Ростовской области — 13%.

^ ^ ^v ^V ^V ^V ^v ^? ^ ^? ^?

^" n^J ix^1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .

^’ ^ ^ Денежный душевой доход, тыс. руб. РФ Таганрог Рис. 1. Распределение населения по денежному душевому доходу в 2014 г. в Таганроге и в городской местности РФ (бюджетное обследование). Рис. 2. Распределение населения г. Таганрога по денежному душевому доходу в 2000 г. и 2014 г. (расчет по одинаковой методике) Самой многочисленной в 2014 г. стала группа с душевым доходом от 1ПМ до 2ПМ (59,5%). Поэтому группа «крайне бедные» была включена в группу «бедные» (до 1 ПМ), а самая большая группа разбита на две части, которые получили название «малообеспеченные с высоким риском бедности» (от 1ПМ до 1,5ПМ) численностью 32,5% и «малообеспеченные» (от 1,5ПМ до 2ПМ) численностью 27%. При ухудшении экономической ситуации в стране домохозяйства, чей доход не превышает 1,5 ПМ, с большой вероятностью попадут в группу «бедные». Масштабы распространения бедности могут оцениваться не только абсолютным методом («абсолютная бедность» — доля населения с доходом ниже ПМ), но и относительным («относительная бедность» — доля населения с доходом ниже 60% от медианного уровня), что при динамических и международных сравнениях дает более объективную картину. В 2000 г. относительная бедность в городе составляла 20%, а в 2014 г. — 8,7%. т.е. относительная бедность была ниже абсолютной. Наоборот бывает при нормальном распределении, а таковым в 2000 году оно не было. Так, например, в РФ в 2014 г. абсолютная бедность составляла 11,2%, а относительная — 26%. Многолетние исследования ИСЭПН РАН по проблемам распределительных отношений и бедности населения, в частности, позволили уточнить методику реальной оценки материального положения домохозяйства, исходя из его демографического состава и величины ПМ для каждого члена семьи, которые публикует Росстат для социальнодемографических групп населения — трудоспособного, пенсионера, ребенка до 16 лет [4; 5]. Так, например, численность бедных (население с душевым доходом до ПМ) определяется не по ряду распределения населения по денежному душевому доходу и величине ПМ в среднем на душу, а исходя из демографического состава каждого домохозяйства и соответствующих величин ПМ. Другими словами, для каждого домохозяйства рассчитывается ПМ семьи, который затем соотносится с величиной общесемейного денежного дохода. Если этот доход меньше ПМ семьи, то такое домохозяйство считается «бедным». Аналогично определяются и другие экономические группы — малообеспеченные, среднеобеспеченные, высоко обеспе- ченные, т.е. экономическая группа, в которую входит домохозяйство, зависит от кратности общесемейного дохода с величиной ПМ семьи. С нашей тоски зрения такой метод дает более точную оценку материального положения населения (примеры 1 и 2). Пример 1. Приведем самый простой пример. Домохозяйство — «неполная семья» (мать с несовершеннолетним ребенком). Мать работает, ее заработная плата составляет 16 тыс. руб. Ребенок не получает ни алиментов, ни пенсии, ни пособий. Денежный душевой доход равен 8 тыс. руб., который выше величины ПМ в среднем на душу, установленной в Ростовской области во 2 квартале 2014 г. (7982 руб.). Если рассчитать ПМ домохозяйства исходя из его состава и величин ПМ, официально установленных для разных социально-демографических групп (в данном случае для трудоспособного и ребенка), то он равен 16790 руб. (8483 +8307) и эта семья должна иметь статус «малообеспеченной или нуждающейся», а ребенку должно быть назначено детское пособие. Пример 2. Домохозяйство состоит из двух неработающих пенсионеров. Сумма двух пенсий составляет 30 тыс. руб. в месяц, других доходов у них нет. Среднедушевой денежный доход равен 15 тыс. руб., или 1,88 ПМ в среднем на душу, т.е. эта семья является в нашей группировке «малообеспеченной». Если для оценки материального положения использовать ПМ пенсионера (6474 руб.), то эта семья входит в группу «среднеобеспеченных» с душевым доходом 2 — 3ПМ. В табл. 4 приведена группировка домохозяйств Таганрога по денежному душевому доходу в соотношении с ПМ в 2-х вариантах. Первый — расчет с ПМ в среднем на душу, второй — ПМ для каждой семьи. Понятно, что большой разницы между рядами быть не может, однако доля бедных домохозяйств увеличилась на 0,4 п.п. (с 7,7 до 8,1%), а доля бедного населения (членов бедных домохозяйств) выросла на 0,8 п.п. (с 9,9 до 10,7%). Эти изменения произошли в основном за счет снижения доли двух групп малообеспеченных семей (с 59,5 до 57%). Последнее также стало причиной увеличения численности населения со средним и выше уровнем душевых денежных доходов. Весь дальнейший анализ проводится с использованием группировки домохозяйств по второму варианту. Таблица 4 Распределение населения г. Таганрога по денежному душевому доходу в соотношении с ПМ, рассчитанному по разным методикам Группы домохозяйств с разным уровнем денежных душевых доходов в соотношении с ПМ Вариант 1 Вариант 2 Число домохозяйств, ед. Число членов домохозяйств, человек Число домохозяйств, % Число членов домохозяйств, % Бедные (до ПМ) 7,7 9,9 8,1 10,7 Малообеспеченные с высоким риском бедности (1-1,5 ПМ) 28,8 32,5 25,6 30,7 Малообеспеченные (1,5-2 ПМ) 26,4 27,0 26,2 26,3 Среднеобеспеченные (2-3 ПМ) 28,0 24,4 29,1 25,2 Денежный доход выше среднего уровня (3-4 ПМ) 5,6 3,9 6,9 4,6 Относительно высоко обеспеченные (св. 4 ПМ) 3,5 2,3 4,2 2,5 ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 Среднедушевой денежный доход домохозяйства характеризует его материальное положение. У относительно высоко обеспеченных он в 6,9 раза выше, чем у бедного населения (43486 руб. против 6285 руб.) и в 4,2 раза больше, чем у малообеспеченных с высоким риском бедности (43486 руб. против 10363 руб.) (табл. 5). Четкой закономерности в изменении доли (роли) отдельных источников доходов в семьях с разным экономическим положением не наблюдается (табл. 5), несмотря на то, что средний размер основных видов доходов на одного получателя с ростом материального обеспечения увеличивается (табл. 6). Так, удельный вес заработной платы у бедных и относительно высоко обеспеченных домохозяйств существенно ниже, чем у других экономических групп, при этом средний заработок работника в относительно высоко обеспеченных семьях в 2 раза выше, чем у работников бедных домохозяйств (31,6 тыс. руб. против 15 тыс. руб.). Такая же разница и в среднем уровне предпринимательских доходов (38 тыс. руб. против 18,7 тыс. руб.), их доля в структуре доходов высоко обеспеченных самая большая (9,7%). Индивидуальные доходы пенсионеров также увеличиваются с ростом материального положения домохозяйств, но несколько в меньшей степени (1,3 раза), при этом самую важную роль они играют в доходах среднеобеспеченных семей, где на их долю приходится 20,1%. Таблица 5 Уровень и структура денежных доходов в группах населения г. Таганрог с разным материальным обеспечением в 2014 г. Группы домохозяйств с разным уровнем денежных душевых доходов. xd >s a О ч a С Ф о а 8 Ф I д и $ ф с ф о 1- В том числе Е о 4 ф Н S л О 2 ш Z з и О С 8 5 ^а 5 5 2 3 5 с s ? с СГ с ф и ф S ф st V х s a с[ ф X о с Бедные (до ПМ) 6285 100,0 58,1 6,2 16,3 0,2 3,3 16,0 Малообеспеченные с высоким риском бедности (1-1,5 ПМ) 10363 100,0 68,8 4,0 14,0 0,2 2,2 10,8 Малообеспеченные (1,5-2 ПМ) 13749 100,0 63,7 6,4 16,9 0,3 1,2 11,6 Среднеобеспеченные (2-3ПМ) 18642 100,0 65,2 5,8 20,1 0,2 0,8 8,0 Денежный доход выше среднего уровня (3- 4 ПМ) 26106 100,0 62,6 7,8 16,5 0,2 0,7 12,3 Относительно высоко обеспеченные (св. 4 ПМ) 43486 100,0 53,3 9,7 17,1 - 0,2 19,7 Что касается других социальных трансфертов, то их доля в структуре денежных доходов имеет четкую тенденцию к снижению по мере роста материального положения домохозяйств. Среди них почти 60% приходится на детские пособия, средний размер которых составляет 416 руб. Это региональное пособие назначается детям до 16 лет из семей с доходом ниже ПМ. Однако по данным обследования среди получателей пособия дети из бедных семей составляют всего 38%, чуть больше (40%) — это дети из малообеспеченных семей с высоким риском бедности. Такую, якобы противоречащую законодательству ситуацию, можно объяснить в значительной степени принятой методикой оценки благосостояния семей, согласно которой в семейный доход включаются только доходы родителей детей, а доходы других взрослых членов семей не учитываются. Второе по числу получателей (11,5%) пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, по данным обследования оно в среднем на порядок выше пособия на ребенка — 4360 руб. В соответствии с российским законодательством минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в 2014 г. составлял 2577 руб., а за вторым — 5153 руб. В обследование попали и получатели более высоких пособий — единовременное пособие при рождении ребенка (Родовой сертификат), по Таблица 6 Средний размер денежных доходов на получателя в Таганроге в 2014 г. Группы домохозяйств с денежным душевым доходом 5 i с л S « 5 § x s о H z KO О С Ф КО о Q. E О M m и 5 c Ct 3 H S о a i s 6 ct Q. О C 8 5 eta ! i i 5 = 3 c? = 2 * a s Ф и Ф S ф St V I Ф (Q s a c[ Ф 5 Ф X X -ф л X cc X ф о о c Бедные (до ПМ) 15065 18750 9920 1242 802 4460 273 Малообеспеченные с высоким риском бедности (1-1,5ПМ) 18373 21091 10012 1614 1966 4533 508 Малообеспеченные (1,5-2ПМ) 19157 25925 10390 1673 2568 4882 557 Среднеобеспеченные (2-3ПМ) 22997 35071 12059 2192 3101 5000 686 Выше среднего уровня (3-4 ПМ) 27445 42500 12472 2100 3925 4000 1105 Относительно высоко обеспеченные (св. 4ПМ) 31632 38000 12850 - 1433 - 8411 В среднем по обследованию 20888 29126 11196 1769 1903 4692 2839 Бедные и относительно высоко обеспеченные домохозяйства по сравнению с другими экономическими группами имеют самый высокий удельный вес прочих денежных доходов в (16 и 19,7%, соответственно) в составе денежных доходов (табл. 5). Средний размер прочих доходов имеет самую высокую дифференциацию: в бедных семьях он составляет 273 руб. на душу, а у относительно высоко обеспеченных — 8411 руб., т.е. разница более 30 раз. Состав домохозяйств по источникам получения личных доходов явля- беременности и родам, единовременная социальная помощь — но это единичные случаи, как и пособие по безработице, которое получают всего 4 человека. Средний размер алиментов мало варьирует по группам (от 4000 до 5000 руб.) Получателей алиментов нет только в относительно высоко обеспеченных домохозяйствах. ется важным фактором формирования их благосостояния. Чем выше материальное положение семей, тем ниже в их составе доля лиц, не имеющих личные доходы (табл. 7). В бедных и малообеспеченных с высоким риском бедности семьях каждый четвертый-третий член домохозяйств не имеет личных доходов, т.е. является иждивенцем семьи. В этих домохозяйствах высокая доля (около 30%) детей до 18 лет. Однако в бедных семьях доля детей, не имеющих личных доходов, в два раза меньше. Таблица 7 Состав домохозяйств с разным уровнем материального положения по источникам получения личных доходов в Таганроге в 2014 г., % Группы домохозяйств с денежным душевым доходом X i 1 CQ О КО (Q а ф X о S X ф с л н ф с X ф Е н и Получатели пособий s a 5 2 н с 3 о 5 с ” S 5 я о 2 5 ф Я s 11 3 2 2 £ о т s i Не имеющие доходов дети другие дети ф Е О м а Бедные (до ПМ) 33,0 11,9 1,0 20,1 2,6 2,6 70,6 10,8 18,6 Малообеспеченные с высоким риском бедности (1-1,5 ПМ) 44,3 15,4 1,3 6,8 2,5 2,7 70,0 21,0 9,0 Малообеспеченные (1,5-2 ПМ) 50,9 25,7 2,3 3,6 1,7 2,3 80,2 10,9 8,8 Среднеобеспеченные (2-3 ПМ) 57,9 34,1 1,3 2,0 0,9 1,5 86,0 8,1 5,9 Выше среднего уровня (3-4 ПМ) 66,7 36,9 2,4 1,2 2,4 1,2 88,1 7,1 4,8 Относительно высоко обеспеченные (св. 4 ПМ) 84,4 55,6 - - - - 97,8 2,2 - Примечание: показатели в графе 8 ниже, чем сумма значений в гр.2-7, т.к. отдельные члены домохозяйства получают не один вид доходов. Например, работающие пенсионеры попадают одновременно в две группы — работающие (гр. 2) и пенсионеры (гр. 3). Доля иждивенцев семьи сокращается на треть среди малообеспеченных, а среди относительно высоко обеспеченных взрослых иждивенцев нет, и дети составляют всего 2,2%. Чем выше доля работающих, тем лучше материальное положение домохозяйств, в группе относительно высоко обеспеченных их доля составляет 84,4%, причем половина из них — работающие пенсионеры. Достаточно много работающих (66,7%) и в домохозяйствах с душевым денежным доходом выше среднего уровня, причем почти треть из них работающие пенсионеры. Материальное положение среднеобеспеченных домохозяйств в значительной степени формируют нерабо- тающие пенсионеры, на их долю среди всех пенсионеров (34,1%) приходится две трети. В этих семьях иждивенцев вдвое меньше, чем в бедных и малообеспеченных с высоким риском бедности (14% против 29,4 и 30%). Таким образом, анализ данных таблиц 6 и 7 показал, что основными факторами бедности являются: незанятость взрослых членов домохозяйств, высокая доля детей, низкая заработная плата работающих и низкий уровень пособий. Высокий риск бедности в малообеспеченных домохозяйствах в первую очередь создает демографический фактор — высокая доля детей, а также относительно низкие трудовые доходы. Доходы домохозяйств разных демографических типов За основу демографической типологии семей в данном анализе взята демографическая типология, представленная выше (в статье Доброхлеб В.Г. и Гузановой А.К. С. 75-84). Исключение составляют так называемые прочие домохозяйства, численность которых увеличена (с 8,6 до 23,9%) за счет включения простых и сложных семей со взрослыми детьми. В результате количество демографических типов сократилось с 13 до 9. Самым многочисленным демографическим типом остаются простые семьи с детьми до 18 лет (28,5%), на их долю в общей численности горожан приходится 36,5%. На втором месте по количеству домохозяйств и численности их членов «прочие домохозяйства» (соответственно 23,9 и 26,6%), на третьем — одинокие граждане пенсионного возраста (11,5%). Все остальные типы составляют менее 10% каждый, и самая малочисленная из них (3,6%) — неполные семьи с детьми и родителями. Материальное обеспечение одиноко проживающих граждан в трудоспособном возрасте самое высокое, душевой денежный доход по данным обследования летом 2014 г. составлял 28 тыс. руб. Среди них нет бедных и более 40% имеют доходы выше среднего уровня. Их субъективная оценка своего материального обеспечения резко отличается: «крайне бедными» и «бедными» себя считают 13%, а «выше среднего» — всего 3,3%. Денежный среднедушевой доход бездетных супругов в трудоспособном возрасте ниже, чем у одиночек в том же возрасте (20,2 тыс. руб.), по- ловина из них являются среднеобеспеченными с душевым денежным доходом 2-3 ПМтр. Среди них встречаются не только малообеспеченные с высоким риском бедности (7,7%), но и бедные (1,9%). Их субъективная оценка своего положения существенно выше: нет «крайне бедных», а «бедные» составляют всего 1,8%. У одиноко проживающих пенсионеров и супругов пенсионного возраста денежный душевой доход несколько выше среднего по городу и равен соответственно 18,6 и 17,7 тыс. руб. При этом бедных среди супружеских пар пенсионеров не зафиксировано, тогда как среди одиноко проживающих пенсионеров бедные составляют 1,4%. В тоже время именно эта группа граждан чаще других чувствуют себя обездоленными: среди них 14,8% считают, что они «бедные», и 2,5% — «крайне бедные». Среди супружеских пар пенсионеров встречаются и такие, кто считает, что у них достаток «выше среднего» (1,8%). Семьи с несовершеннолетними детьми имеют самые низкие душевые денежные доходы, которые варьируют от 11,5 тыс. руб. в сложных полных семья до 13,7 тыс. в простых полных семьях с детьми. Самая высокая доля бедных семей и с высоким риском бедности в сложных полных семьях (70,3%), но «бедными» и «крайне бедными» себя считают на порядок меньше семей (6,9%). Среди простых неполных семей с детьми до 18 лет каждая десятая — бедная и больше половины малообеспеченные с высоким риском бедности (54,1%). Самооценка достатка в их семьях несколько иная: «бедными» себя считают 14%, с достатком «ниже среднего, но не бедные» — 62%. Среди них нет семей с оценками материального положения «выше среднего». В сложных неполных семьях с несовершеннолетними детьми уровень бедности несколько выше (12%), чем в простых, но среди них меньше малообеспеченных с высоким риском бедности (41,3%) и есть семьи с доходом выше среднего уровня (3,3%). Их самооценка своего благосостояния мало чем отличается от оценок простых неполных семей. Неполные семьи с несовершеннолетними детьми в России являются основным объектом социальной поддержки государства. Ненамного меньше бедных (11,6%) и в прочих домохозяйствах, состоящих из взрослых членов семьи, но их среднедушевой доход выше, чем у всех типов семей с несовершеннолетними детьми (14679 руб.) и в каждой двадцатой семье денежные душевые доходы выше трех ПМ. Немногим больше половины из них считают, что они бедные (51,4%) и треть относят себя к «среднеобеспеченным». Таким образом, анализ объективных и субъективных оценок материального положения домохозяйств разных демографических типов показал, что большинство (47,2%) считают, что они «небедные, но (их достаток) ниже среднего». Правда не многим меньше (40,5%) и тех, кто отнес себя к «среднеобеспеченным». Социологические опросы показывают, что люди не очень любят говорить о своем даже относительно высоком благосостоянии, поэтому всего 1,7% сказали, что достаток в их семьях «выше среднего». Интересно отметить, что объективная и субъективная оценки бедности близки между собой (8,1 и 9,2%). Причем последняя, выше за счет ответов одиноко проживающих людей. * * * За период с 2000 г. по 2014 г. уровень жизни населения муниципального образования г. Таганрог явно повысился, причем благодаря росту основных источников денежных доходов горожан — трудовых доходов и пенсий, и изменению ситуации на рынке труда. Одновременно вдвое снизилась дифференциация денежных доходов за счет более высоких их темпов роста у бедных слоев населения. В целом денежные доходы населения г. Таганрог росли более высокими темпами, чем в Ростовской области и РФ. Основная причина — возрождение промышленности города, разрушенной в 1990-е годы. Таганрог вновь возвращает себе статус — промышленного центра.

Список литературы Динамика денежных доходов населения муниципального образования

- Женщина, мужчина, семья в России: последняя треть ХХ века. Проект «Таганрог»: Колл. монография/Под ред. Н.М. Римашевской. -М.: ИСЭПН, 2001. -320 с.

- Россия -1995. Социально-демографическая ситуация. -М.: ИСЭПН, 1996. -С. 109-122.

- Шевяков А.Ю. Мифы и реалии социальной политики. -М.: ИСЭПН РАН, 2011.

- Корчагина И.И., Мигранова Л.А. Уровень жизни населения малых городов России//Народонаселение. -2012 -№ 2 -С. 66-74.

- Партисипаторный подход в повышении качества жизни населения: Монография/Под ред. М.Н. Римашевской, Н.Н. Ивашиненко. -Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2013. -268 с.