Динамика доступности социальных услуг в населенных пунктах Республики Коми

Автор: Т.Е. Дмитриева, Е.Н. Зорина

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Экономика народонаселения и демография

Статья в выпуске: 5 (81), 2025 года.

Бесплатный доступ

Доступность социальных услуг – важный фактор создания комфортной среды жизни. Необходимость ее улучшения в отдаленных и недостаточно инфраструктурно обустроенных районах связана с проблемой дискриминации предоставления социальных услуг части населения Республики Коми. Раскрыто содержание категории «доступность» на основе полиструктурности права на здоровье. Выявлена устойчивая тенденция разрежения сети населенных пунктов, индуцированная депопуляцией и воздействующая на территориальную организацию образования через создание мобильной школьной сети. Рассмотрена динамика сетей здравоохранения и образования, а также наземной транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры. Сделан вывод о сравнительной динамичности информационно-коммуникационного фактора доступности социальных услуг. Выполнена комплексная оценка населенных пунктов и выделена группа критичных населенных пунктов, характеризующаяся количественным и качественным дефицитом инфраструктуры. Предложено компенсировать его за счет наиболее гибкой, динамичной и перспективной информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Доступность, расселение, инфраструктура, критичные населенные пункты, цифровое развитие, экономика доступа

Короткий адрес: https://sciup.org/149148375

IDR: 149148375 | УДК: 37:614.39:008(470.13) | DOI: 10.19110/1994-5655-2025-5-47-57

Текст научной статьи Динамика доступности социальных услуг в населенных пунктах Республики Коми

Одной из национальных целей устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации определена «комфортная и безопасная среда для жизни», для ее достижения установлены целевые показатели и задачи [1]. На реализацию этой цели через обеспечение граждан жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой нового качества направлен национальный проект «Инфраструктура для жизни». В его составе такие федеральные проекты, как «Развитие инфраструктуры в населённых пунктах», «Жилье», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Формирование комфортной городской среды», «Развитие федеральной сети», «Региональная и местная дорожная сеть» и др. [2].

Accessibility dynamics of social services in the settlements of the Komi Republic

T. E. Dmitrieva, E. N. Zorina

Accessibility of social services is an important factor in creating a comfortable living environment. The need to improve it in remote and insufficiently infrastructural areas is associated with the problem of discrimination in the provision of social services to some population in the Komi Republic. The content of the poly-structural category “accessibility” refers to human rights. The authors have identified a steady trend of thinning out the network of settlements, induced by depopulation and affecting the territorial organization of education through the creation of a mobile school network. The authors consider the dynamics of healthcare and education networks, as well as ground transport and information-communication infrastructures. The conclude about the comparative dynamism of the information-communication factor of the accessibility of social services. The article contains the complex assessment results of settlements with isolation of a group of critical settlements characterised by a quantitative and qualitative infrastructure deficiency. This deficiency is proposed to compensate through creation a flexible, dynamic and promising information-communication infrastructure.

Инфраструктура здравоохранения, образования и культуры, характеризующая условия предоставления услуг населению, составляет материальную основу соци-осервисного пространства региона. Важными факторами ее развития и эффективного функционирования являются традиционная транспортная и новая информационно-коммуникационная инфраструктура. Конфигурацию и характер взаимодействия социальной и коммуникационной инфраструктуры определяют связанные процессы размещения производства и населения, которые в течение продолжительного периода подвержены негативным процессам депопуляции и спада. В условиях северного региона с растянутой и мелкоселенной системой расселе- ния и слабой связанностью территории обостряется проблема дискриминации части населения в получении услуг здравоохранения, образования и культуры.

При обращении к этой теме в предыдущих статьях рассматривались особенности факторов, влияющих на территориальную организацию и доступность социальных услуг в населенных пунктах Республики Коми [3, 4]. При этом впервые в качестве перспективного фактора улучшения доступности социальных услуг было обращено внимание на развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры региона и цифровой трансформации социальной сферы.

Предметом нового исследования является оценка динамичности факторов эффективности социосервисного пространства, критерием которой является рост доступности социальных услуг в населенных пунктах. При этом в качестве гипотезы перспективного развития выдвигается модель «платформенной социальной сферы».

Цель статьи – уяснить изменения в предоставлении социальных услуг населению Республики Коми за 2021– 2024 гг. Для этого проведена актуализация размещения объектов здравоохранения, общего образования и культуры в населенных пунктах, рассчитан уровень транспортной доступности территории, обновлена база данных информационно-коммуникационной инфраструктуры. На основе комплексной крупномасштабной оценка обозначены наиболее динамичные факторы, вектор и формат изменения доступности социальных услуг.

Теоретико-методологические ориентиры

Основаниями исследования выступают положения о категориях «пространство» и «доступность». Положения о пространстве и пространственном развитии разработаны Т. Е. Дмитриевой в ходе выполнения исследования РАН по фундаментальным проблемам междисциплинарного синтеза пространственного развития Российской Федерации и апробированы на материалах Республики Коми [5]. Первое авторское обращение к категории «доступность» является попыткой уяснить сущностные признаки понятия и выявить их конструктивную роль в улучшении обеспечения социальными услугами населения региона.

Авторское представление о пространстве раскрывают содержание, функция и форма. Их понимание опирается на положения социальной теории пространства, которую разрабатывали Д. Харви, М. Кастельс, Э. Соуджей и Б. Верлен, а также исследования российских географов Н. Н. Баранского, Г. М. Лаппо, Б. Б. Родомана. В краткой формулировке пространство социального действия (определенного исследуемого процесса) представляет:

-

- по содержанию – условия размещения «материальных образований, включенных в действие» [6];

-

- по функции – изменение условий продуцирования процесса и выход на новое размещение материальных объектов, обеспечивающее рост его эффективности, составляющее суть пространственного развития;

-

- по форме – линейно-узловые и сетевые конструкции, морфологически отражающие «места» и «потоки» функционирования процесса.

Понимание содержания категории «доступность» в контексте предоставления социальных услуг базируется на инструментальной интерпретации права человека на здоровье, предложенной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Основные взаимосвязанные компоненты права на здоровье включают: наличие (availability), доступность (accessibility), приемлемость (acceptability) и качество (quality) [7]. Анализ этих элементов, определивших международные стандарты и общие показатели в области прав человека (The AAAQ framework), рассматривается как инструмент для выявления потенциальных препятствий на пути доступа к услугам в гуманитарных условиях и используется международными организациями и странами для обеспечения разных видов экономических, социальных и культурных прав человека [8–10]. Ниже приведена краткая характеристика элементов доступности.

Availability (наличие) предполагает существующие услуги и их достаточность по количеству и виду.

Accessibility (доступность) рассматривается как «возможность доступа» и получения пользы от какой-либо системы или сущности. При этом необходимо оценить условия реализации возможности и определить разные виды доступности. Физическая (Physical) связана с расстоянием получения услуги; финансовая или ценовая (Financial) – с ее стоимостью; административная или бюрократическая – с организационно-техническими форматами (возможной регистрацией потребителя, режимом пользования и др.); социальная (Social) доступность учитывает недискриминационный характер предоставления услуги; информационная (Information) раскрывает способы, полноту и охват населения сведениями о предоставляемых услугах.

Acceptability (приемлемость) означает уважительное отношение провайдеров к потребителям, учёт культурных и этических особенностей разных групп и сообществ, профессиональных стандартов, стремление к комфортности среды предоставления услуг.

Quality (качество) обеспечивает уровень мастерства и подготовки поставщиков услуг, ориентацию на допустимые стандарты, безопасность обслуживания.

На сайте ВОЗ отмечается, что проведение оценки предполагает установление или применение четких норм и стандартов как в законодательстве, так и в политике с целью устранения барьеров доступности. Структура

Рисунок 1. Основные компоненты организации доступа услуг.

Составлено по: [8].

Figure 1. Main components of accessing services.

Compiled according to: [8].

элементов доступности по системе The AAAQ framework представлена на рис. 1.

Правовой подход к раскрытию содержания понятия «доступность» представляется продуктивным не только в теоретическом, но и методическом плане, обозначая необходимые процедуры измерения ее уровня. Полиструктурность доступности требует комплексной оценки для определения соответствующих показателей для каждого вида и комбинации качественных и количественных данных.

Следует отметить, что в русской лексике нет четкого понимания и структуризации содержания понятия «доступность». Традиционно она рассматривается в географическом контексте расстояния, близости или удаленности. Популярной стала трактовка доступности как создания продуктов, устройств, сервисов или окружающей среды для людей с ограниченными возможностями.

Материалы и методы

Основным методом эмпирической работы с материалом социальной и коммуникационной инфраструктуры региона является структурно-территориальный. При использовании в качестве первичной информационной единицы населенного пункта он позволяет выявить территориальную дифференциацию всех видов исследуемой инфраструктуры и понять их сопряженность друг с другом и расселением. С задачей определения динамики факторов доступности социальных услуг связано применение сравнительного метода.

К ключевым методическим процедурам отнесены: проблемный анализ актуального размещения объектов здравоохранения, общего образования и культуры; оценка уровня доступности территории наземным транспортом; инвентаризация информационно-коммуникационного пространства; комплексная оценка населенных пунктов по уровню доступности социальных и информационно-коммуникационных услуг с визуализацией результатов.

Сведения по статусу и размещению объектов социальной инфраструктуры получены и сопоставлены по данным из разных источников:

-

- по учреждениям здравоохранения Реестра лицензий на медицинскую деятельность с Портала открытых данных Республики Коми, а также представленной на сайтах муниципальных образований информации по структуре центральных районных больниц;

-

- по учреждениям общего образований Реестра образовательных организаций, аккредитованных Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, с Портала открытых данных Республики Коми; по информации с сайтов управлений образования муниципальных образований, а также данных о дислокации дошкольных образовательных организаций (ДОО) и школ, полученных из Министерства по нашему запросу;

-

- об учреждениях культуры в муниципальных образованиях Республики Коми из информации на сайте Министерства культуры Республики Коми.

Оценка транспортной доступности проведена в русле работы Министерства финансов Республики Коми по обновлению информационной основы и инструментария определения промежуточных коэффициентов транспортной освоенности и удалённости, используемых для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований региона [11].

Авторская методика расчета коэффициентов транспортной доступности муниципальных образований включала: расчет коэффициентов транспортной освоенности и коэффициентов удаленности населенных пунктов от железной дороги по каждому муниципалитету с агрегированием промежуточных показателей в итоговый средний. Коэффициент транспортной освоенности базируется на показателе плотности дорожной сети. Коэффициент удаленности представляет сумму средневзвешенных, с учетом численности населения, затрат времени достижения районного центра от всех населенных пунктов и затрат времени достижения ближайшей железнодорожной станции от районного центра, переведенную с помощью поправочного коэффициента в безразмерный показатель. При расчете затрат времени в обоих случаях применены методы сетевого анализа дорожного графа в системе гео-информационных систем.

Для определения расстояний и учета классификации автомобильных дорог общего пользования по дорожному покрытию использовались данные Государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление автомобильных дорог Республики Коми», Федеральной государственной информационной системы «Система контроля дорожных фондов», Федерального агентства железнодорожного транспорта (тарифные расстояния между станциями участков железных дорог). Расстояния маршрутов движения согласовывались с администрациями муниципальных образований.

Инвентаризация информационно-коммуникационного пространства с детализацией стандартов сотовой связи и видов подключения населенных пунктов к Интернету в ИСЭ и ЭПС Коми НЦ УрО РАН проводится и систематически уточняется по данным Публичного реестра инфраструктуры связи и телерадиовещания Российской Федерации с.н.с. к.э.н. Л. А. Куратовой. В данной статье использованы данные 2025 г.

Информационная база исследования расселения, в значительной мере определяющего территориальную организацию социальной инфраструктуры, составлена по итогам переписей 2020 (2021) г. и 2010 г. по численности населенных пунктов. Поскольку текущая информация на этом уровне в открытом доступе не представлена, ситуация может быть отслежена косвенно по динамике численности муниципальных округов, районов и поселений.

Результаты и их обсуждение

Полученные результаты исследования представлены характеристикой тенденций и темпов изменений исследуемых информационных полей по расселенческому и инфраструктурному факторам доступности социальных услуг и их пространственного сопряжения в рамках комплексной оценки.

Динамика населенных пунктов по степени снижения численности. Депопуляция оказывает существенное влияние на расселение населения, а через него на территориальную организацию социальной инфраструктуры. Спад численности населения на территории республики в последний межпереписной период отражают изменения в людности и доле пунктов с разной степенью депопуляции (рис. 2).

Рисунок 2. Динамика пунктов по снижению численности населения в 2010–2020 годы.

Figure 2. Dynamics of settlements by population decline in 2010–2020.

Как видно из рис. 2, преобладают (34 % в общем числе пунктов) небольшие пункты (людность 400 чел.) с сильным снижением численности и средние (2800 чел.) с умеренным (доля – 31 %). Не изменилась численность населения у пунктов с людностью 340 чел., составляющих 16 %. Больше половины населения потеряли 19 % малочисленных пунктов с людностью 85 чел.

Отметим, что предыдущий период (1989–2010) отличался существенно б о льшим спадом. Так, 38 % пунктов с людностью 1009 чел. потеряли от четверти до половины населения, 38 % пунктов при людности 193 чел. – более половины, 18 % пунктов с людностью 2180 чел. обошлись умеренным снижением численности и всего 6 % средних и крупных населенных пунктов (людность 7141 чел.) сохранили население.

Сопоставляя депопуляцию по периодам, отметим разнонаправленные тенденции. В городах спад снизился в рамках сильного (Инта, Вуктыл); с сильного до умеренного (Воркута, Печора); вырос в пределах умеренного (Емва, Сосногорск, Усинск, Микунь, Ухта); начался (Сыктывкар). В райцентрах, селах, поселках спад снизился в рамках умеренного (Усть-Кулом, Айкино); перешел из сильного в умеренный (Троицко-Печорск, Кослан); усилился (Визинга, Усть-Цильма). Рост сохранился, но снизился (Выльгорт, Ижма, Койгородок, Корткерос); перешел в спад (Объячево).

Таким образом, можно сделать вывод, что спад численности стал менее интенсивным, но продолжает влиять на разрежение расселения и функционирование социальной инфраструктуры.

Проблемный анализ актуального размещения объектов здравоохранения, общего образования и культуры выявил следующие особенности.

Среди ограничений доступности врачебной медико-санитарной помощи выявлены:

-

- кадровые – при общем ежегодном оттоке персонала в последние пять лет в 2–3% [12] в сельских районах один врач приходится на 300–550 чел., в городских на 150–250 чел. [13];

-

- материально-технические – дефицит стационарного и передвижного оборудования;

-

- транспортные – за пределами «золотого часа» экстренной медицинской помощи проживают более 80 тыс. чел. (11 % населения республики); вне ближнего доступа (до 12 км по автодороге) к медицинским учреждениям находятся 69 пунктов с населением более 1200 чел.

На преодоление барьеров доступности направлены мероприятия региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» [14]. В 2025 г. запланировано:

-

- приобретение 2942 ед. медицинского оборудования и 15 ед. автомобильного транспорта;

-

- поставка и монтаж 30 модульных объектов здравоохранения в 12 районах Республики Коми (28 фельдшерско-акушерских пунктов и две врачебные амбулатории).

Замена модульными конструкциями старых ФАПов и амбулаторий стала устойчивым явлением, но есть случаи сдачи недобросовестным подрядчиком таких объектов с серьёзными нарушениями и привлечением их к уголовной ответственности (Троицко-Печорский район).

Ответом на низкую доступность стала практика доставки в медицинские организации людей в возрасте от 65 лет и старше, проживающих в деревнях и селах восьми муниципальных образований республики, для профилактических осмотров и диспансеризацию на автомобилях, приобретенных по нацпроекту «Демография» [15]. Более активными становятся выезды мобильных медицинских бригад, приезжающих в удаленные пункты по графику минимум раз в месяц.

Анализ Портала открытых данных Республики Коми, обновляемых в реальном режиме, выявил рост коммерческой медицины, работающей, как правило, в городах и районных центрах. Распределение наиболее популярных платных услуг по муниципалитетам представлено в табл. 1.

Депопуляция и уплотнение системы расселения особенно заметно проявляются в территориальной организации образования:

-

- со снижением численности населения в группе 0–17 лет сократилось количество ДОО и малокомплектных школ;

-

- формы обучения на селе комбинируются: в случаях сильного снижения численности учащихся школа, сохраняя учебный корпус, становится филиалом более крупной средней школы в другом населенном пункте; получили развитие «начальная школа-детсад» и дошкольные группы при средних и основных школах;

-

- в целях снижения бюджетных расходов происходит объединение школ и ДОО в единое юридическое лицо;

-

- ежедневная перевозка учащихся от места жительства к месту обучения сформировала устойчивую мобильную школьную сеть.

Таблица 1

Коммерческие медицинские организации

Table 1

Commercial medical organizations

Городские округа, муниципальные округа и районы

Медицинские центры

Мед-осмотры

Услуги

Оптика

стоматологии

косметологии

ГО Сыктывкар

69

24

105

11

17

МО Воркута

12

8

10

1

МО Вуктыл

2

3

МО Инта

1

3

7

МО Усинск

10

17

10

МО Ухта

35

27

39

5

1

МР Ижемский

1

1

2

2

МР Княжпогостский

3

5

2

МР Койгородский

МР Корткеросский

2

МР Печора

5

2

10

2

МР Прилузский

2

2

МР Сосногорск

2

4

7

МР Сыктывдинский

1

3

МР Сысольский

1

МР Троицко-Печорский

2

МР Удорский

2

МР Усть-Вымский

3

3

3

МР Усть-Куломский

2

1

2

МР Усть-Цилемский

1

1

ВСЕГО

145

99

212

16

24

Составлено по: [16].

Compiled according to: [16].

транспортной не освоенности. Значения итогового и промежуточных коэффициентов, отсортированные по степени неблагоприятности, отраженной в палитре «светофора», представлены в табл. 2.

По значениям итогового коэффициента выделены группы муниципальных образований с различными условиями транспортной не доступности. Как видно из данных табл. 1, решающее воздействие на итоговый результат оказывает фактор транспортной не освоенности территории. Он определяется плотностью наземных дорог и в условиях низкого уровня транспортного строительства в Республике Коми является наименее динамичным. Актуальной задачей многие годы остается доведение большей части автомобильных дорог до нормативного состояния, а также ремонт мостов и переправ.

Анализ изменения инфор-

По сравнению с 2021 г. численность мобильных школьников, по данным Министерства, в целом по республике сократилась в два раза (с 5,3 до 2,6 тыс. чел.). В таком же соотношении она изменилась на самых многочисленных маршрутах в Усть-Куломском и Сыктывдинском районах, а в некоторых районах (Койгородском, Княжпогостском) поток перевозки снизился в 10 раз. При этом фиксируются случаи доставки детей в школу личным транспортом. При небольшом снижении общей численности учащихся в основных и средних школах такую динамику можно объяснить сокращением детского населения в малолюдных пунктах, стартовых на школьных маршрутах.

В культурном пространстве региона основными учреждениями являются дома культуры и библиотеки, как правило, в сочетании. Музеи и учреждения дополнительного образования в небольшом количестве характерны для городов и единичны в сельских районах. Главные пункты размещения организаций культуры – центры муниципалитетов, поселки городского типа, крупные села (200–500 чел.). А также центры сельских поселений – поселки и села с численностью населения от 70 до 200 чел.

Итоги оценки транспортной доступности территории, учитываемой при корректировке показателей удорожания бюджетных расходов муниципалитетов, интерпретируются в негативном аспекте. Так, итоговый показатель транспортной доступности именован коэффициентом транспортной недоступности муниципалитетов, а промежуточный показатель – коэффициентом мационно-коммуникационного пространства выполнен с учетом актуализации данных Публичного реестра инфраструктуры связи и телерадиовещания Российской Федерации и дифференцирован для критичных населенных пунктов. К ним отнесены малочисленные (до 50 чел.) пункты без медицинских учреждений ближнего доступа, а также пункты численностью от 50 до 1200 чел. без основных и средних школ, являющиеся отправными точками в мобильной школьной сети, часть которых не обеспечена медицинскими учреждениями ближнего доступа. Не все эти пункты имеют дома культуры.

Сопоставление данных по населенным пунктам выявило стабильное состояние цифровой связи для большинства пунктов со связью и без связи и улучшение форматов связи в 53-х пунктах (табл. 3).

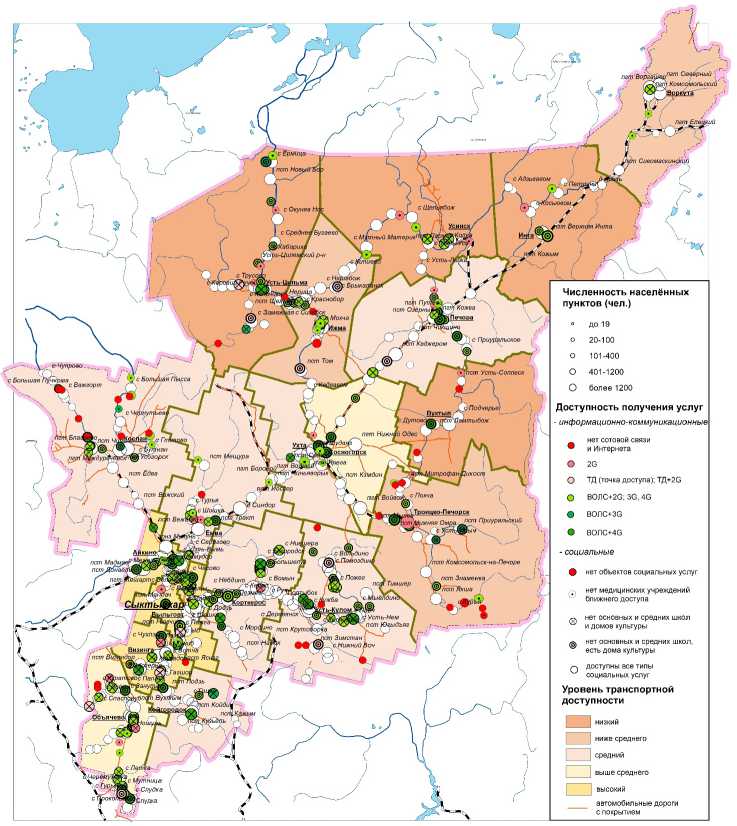

Комплексная оценка доступности социальных и информационно-коммуникационных услуг. Цель оценки – выявить уровень доступности услуг здравоохранения, общего образования, культуры и соотнести его с информационно-коммуникационным потенциалом критичных пунктов с позиции дистанционного обслуживания и цифровой трансформации социальной сферы.

Результаты оценки представлены на картосхеме (рис. 3). На основании анализа размещения школ и ДОО, учреждений здравоохранения и культуры, а также форматов мобильной связи и подключения к Интернету принято допущение об удовлетворительном уровне доступности рассматриваемых услуг в населенных пунктах с

Таблица 3

Динамика форматов связи в критичных населенных пунктах

Table 3

Dynamics of communication formats in critical settlements

|

Формат подключения связи |

Число населенных пунктов, ед. |

Численность населения, чел. |

|

Улучшился с ТД*, 2G, 3G до 4G и ВОЛС+4G |

53 |

7076 |

|

Остался прежний |

151 |

24721 |

|

2G |

22 |

561 |

|

3G |

16 |

762 |

|

ТД, 2G+ТД, 3G |

16 |

3744 |

|

ВОЛС+2G, 3G, 4G |

97 |

19654 |

|

Ухудшился с 3G и 4G на 2G |

4 |

278 |

|

Без связи |

26 |

240 |

|

Всего |

234 |

32315 |

Примечание. ТД – точка доступа.

Abbreviation: ТД – access point.

Расчет коэффициента транспортной не доступности муниципальных образований

Table 2

Calculation of the transport in accessibility coefficient of the municipalities

|

Муниципальные образования (муниципальный округ, городские округа, муниципальные районы) |

Коэффициент транспортной неосвоенности |

Коэффициент удаленности от железной дороги |

Коэффициент транспортной недоступности |

|

1 |

2 |

3 = (гр. 1 + гр. 2) / 2 |

|

|

МО Вуктыл |

1,62 |

0,252 |

0,938 |

|

МР Усть-Цилемский |

1,55 |

0,300 |

0,927 |

|

МО Инта |

1,66 |

0,156 |

0,907 |

|

МО Усинск |

1,56 |

0,150 |

0,855 |

|

МР Троицко-Печорский |

1,51 |

0,102 |

0,806 |

|

МР Ижемский |

1,38 |

0,180 |

0,779 |

|

МО Воркута |

1,31 |

0,168 |

0,738 |

|

МР Печора |

0,96 |

0,042 |

0,503 |

|

МР Корткеросский |

0,86 |

0,096 |

0,480 |

|

МР Койгородский |

0,77 |

0,180 |

0,473 |

|

МР Княжпогостский |

0,87 |

0,048 |

0,460 |

|

МО Ухта |

0,67 |

0,060 |

0,367 |

|

МР Удорский |

0,65 |

0,072 |

0,361 |

|

МР Усть-Куломский |

0,49 |

0,204 |

0,347 |

|

МР Прилузский |

0,11 |

0,162 |

0,135 |

|

МР Сосногорск |

0,12 |

0,060 |

0,091 |

|

МР Сысольский |

0,00 |

0,090 |

0,045 |

|

МР Усть-Вымский |

0,00 |

0,078 |

0,039 |

|

МР Сыктывдинский |

0,00 |

0,054 |

0,027 |

|

ГО Сыктывкар |

0,00 |

0,018 |

0,009 |

численностью более 1200 чел. На картосхеме их значки имеют белый цвет. Наличие объектов социальных услуг в критичных населенных пунктах обозначено условными графическими значками, формат связи – цветом в шести градациях по принципу «светофора».

Уровень наземной транспортной доступности в границах муниципалитетов, выявленный в ходе специальной оценки, служит качественным фоном, интенсивность которого корреспондирует с данными табл. 2. Автомобильные дороги с покрытием, обозначенные на картосхеме, являются важной частью регионального транспортного каркаса, влияющего на уровень информационно-коммуникационной оснащенности территории.

По сравнению с первым опытом оценки [4] показатели информационно-коммуникационных услуг улучшились, но ограничения по связи остались. По-прежнему, не подключены к цифровой связи 26 пунктов без медицинского обслуживания с численностью населения 240 чел. Жители этих пунктов на данном этапе не имеют возможности получить медпомощь на месте проживания не только очно, но и заочно. Население 24 пунктов (707 чел.), в том числе 16 пунктов без медучреждений (212 чел.), где есть связь в формате 2G, могут только осуществлять звонки и отправлять сообщения. Стандартами связи 3G оснащены 17 пунктов (769 чел.), из них 327 чел. в 15 пунктах не имеют медуслуг ближнего доступа. Объекты связи 2G+ТД и 3G+ТД расположены в пунктах, где проживают 4,3 тыс. чел. Для них характерны проблемы передачи данных при ухудшении скорости. Информационно-коммуникационная база указанных населенных пунктов недостаточна или имеет серьезные ограничения. Для дистанционного получения социальных услуг и цифровой трансформации социальной сферы требуется компенсирующая цифровизация территории.

Рисунок 3. Доступность социальных и информационно-коммуникационных услуг.

Примечание. Разработано авторами, выполнено в ArGIS В. А. Носковым.

Figure 3. Accessibility of social and information-communication services.

Note. Developed by the authors, done in ArGIS by V. A. Noskov.

-

- наибольшую консервативность транспортной инфраструктуры;

-

- в основном качественное изменение социальной инфраструктуры (ремонт школ, модульная замена действующих ФАПов и амбулаторий);

-

- внедрение элементов мобильности в здравоохранении (доставка пациентов, выезды медицинских работников) и культуре (передвижные выставки);

-

- уменьшение потока перевозки на школьных автобусах, что объясняется постарением населения и снижением численности сельских школьников;

-

- юридическое объединение школ и детсадов.

Улучшение коммуникационно-информационного статуса почти четверти критичных населенных пунктов за короткий исследуемый период позволяет считать этот фактор сравнительно динамичным.

Растущая роль информационно-коммуникационного фактора в пространственном развитии страны обозначена в информации о национальном проекте «Экономика дан

Следует отметить, что форматы связи в 16 малочисленных удаленных пунктах без медуслуг ближнего доступа с населением 675 чел. улучшились до уровня 4G+ТД, 4G, а в единичных пунктах – до стандарта ВОЛС и ВОЛ-С+4G. Стандартами цифровой связи 4G+ТД, 4G обеспечены 69 пунктов со средней численностью около 200 чел., в которых проживают более 12 тыс. чел. Около 13 тыс. человек в населенных пунктов численностью до 100 чел., расположенных на главных транспортных путях и линиях волоконной оптической связи, а также в более крупных пунктах, имеют возможность использовать для выхода в Интернет стандарты ВОЛС и для сотовой связи форматы 2G–4G. Информационно-коммуникационный потенциал этой группы представляет хороший старт для дистанционного обслуживания и цифровой трансформации здравоохранения, общего образования и культуры.

Обращаясь к факторам динамики доступности социальных услуг, отметим:

-

- устойчивое негативное влияние депопуляции, точное измерение которого для населенных пунктов возможно только по данным переписей;

ных и цифровая трансформация государства» [17]. Среди его федеральных проектов «Инфраструктура доступа в Интернет» и «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы». По первому предусмотрено формирование низкоорбитальной спутниковой группировки, которая будет состоять из 292 космических аппаратов, что позволит обеспечить высокоскоростной широкополосный доступ к сети Интернет на всей территории Российской Федерации, включая отдалённые и труднодоступные регионы. Второй федеральный проект планирует создать и развивать 6 отраслевых платформ в социальной сфере и обеспечить подключение к Wi-Fi в школах.

Эти инструменты цифрового развития, наряду с используемой программой устранения цифрового неравенства, при условии фокуса на пункты с численностью ниже 100 человек способны существенно улучшить связанность территории северных регионов.

Отметим, что платформенное развитие становится темой научных исследований. Платформенные биз-нес-модели, обеспечивая социальные эффекты доступности – охват, качество, диверсификацию услуг, новые возможности за счет большего числа сервисов – формируют новое содержание доступности [18].

Физическая связь, привнесенная мобильным интернетом, и естественная социальная связь новых поколений (миллениалов), комфортно чувствующих себя в среде «с доступом по требованию» стали параллельными и взаимозависимыми силами формирования «экономики доступа». «Экономика доступа» – это модель, в которой продукты или услуги обмениваются на основе доступа, а не владения [19].

Более удобной и эффективной «экономику доступа» делают технологические достижения: мобильные приложения и технология GPS связывают потребителей с ресурсами, платформы приводят к более общей и устойчивой модели потребления, аналитика данных и искусственный интеллект помогают компаниям понять предпочтения потребителей, позволяя предлагать персонализированные услуги, новые технологии (блокчейн и Интернет вещей) упрощают процессы и повышают безопасность в «экономике доступа» [20].

Указанные технологические вехи на пути развития «экономики доступа», названные за рубежом почти 10 лет назад, обозначены и частично пройдены в нашей стране. Данный этап, по нашему мнению, связан с развитием «платформенной социальной сферы» на уровне регионов. Необходимые сервисы цифровой трансформации здравоохранения, образования, культуры из стратегических направлений в области развития этих сфер, нацеленные на достижение достичь их цифровой зрелости, транслируются версиями стратегических и программных документов цифрового развития регионов, в том числе Республики Коми. В настоящее время республика формирует и уточняет новую стратегию цифровой трансформации.

Заключение

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

Развитие инфраструктуры для жизни составляет содержание национального проекта, реализация которого направлена на формирование комфортной и безопасной среды для жизнедеятельности населения. Решение этой задачи актуально для части территории Республики Коми и других северных регионов, где существует устойчивая проблема доступности и дискриминации населения в получении услуг здравоохранения, образования и культуры.

Правовая основа доступности социальных услуг опирается на системное содержание права человека на здоровье, разработанное ВОЗ и предполагающее их наличие (достаточное по количеству и виду), физическую, экономическую, административную, социальную (недискриминационную) и информационную возможность получения пользы от соответствующей системы; приемлемость (учет особенностей разных потребителей, комфортность предоставления); качество, обеспечиваемое технологией и подготовкой поставщиков. Такая полиструктурность ориентирует на комплексный подход к организации и оценке уровня доступности.

Основными факторами доступности социальных услуг обозначены расселенческий и инфраструктурный. Характер северного расселения в настоящее время определяет депопуляция, усиливающая разреженность сети населенных пунктов. Социальная инфраструктура материализует условия предоставления услуг здравоохранения, образования и культуры, транспортная и информационно-коммуникационная – способствует их получению путем доставки «потребителя к услуге» или «услуги к потребителю». В разных группах 234 критичных населенных пунктов Республики Коми с населением 32,3 тыс. человек нет основных и средних школ и частично медицинских учреждений ближнего доступа.

Анализ изменения факторов доступности социальных услуг за период 2021–2024 гг. при консервативном характере наземной транспортной инфраструктуры, нацеленной, главным образом, на достижение нормативного состояния автомобильных дорог; в основном качественном изменении организаций первичной сети здравоохранения; сохранении сети образовательных организаций с объединением ДОО и школ по статусу и размещению, малочисленными филиалами средних школ, существенным снижением потока школьников на ежедневных маршрутах выявил стабильность и некоторое улучшение информационно-коммуникационной инфраструктуры по форматам связи.

Развитие мобильных приложений связи за рубежом, а затем и в России, создали новые формы предоставления услуг и предпосылки формирования новых моделей экономики: совместного пользования (sharing economy), доступа (access economy) и др. Ускорение внедрения новых цифровых технологий – платформ, искусственного интеллекта и аналитики больших данных, блокчейна и интерне-та-вещей – путь к цифровой трансформации экономики и социальной сферы.

Платформенные модели способны обеспечить социальные эффекты доступности: охват потребителей, качество, диверсификацию услуг, новые возможности за счет большего числа сервисов. Проектно-целевые установки Стратегических направлений в области здравоохранения, образования и культуры, национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», транслируемые на региональный уровень, мотивируют на выдвижение и разработку научно-исследовательской гипотезы «платформенной социальной сферы» северного региона на материалах Республики Коми.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.