Динамика естественного лесовосстановления на нарушенных землях в условиях юга Дальнего Востока России

Автор: Розломий Наталья Геннадьевна, Белов Александр Никитович, Берсенева Светлана Анатольевна, Репш Наталья Викторовна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 6, 2021 года.

Бесплатный доступ

Восстановление нарушенных земель становится все более актуальной проблемой в связи с увеличением антропогенного пресса на окружающую среду. Заброшенные объекты техногенного значения по большей части привлекают внимание экологов Дальнего Востока России. Цель исследования - изучение особенностей динамики изменения растительности при зарастании территории техногенного объекта. Задачи исследования: определить флористическое сходство между различными стадиями сукцессии, соотношение экологических групп растений на разных стадиях восстановления с использованием экологических шкал, сопоставив результаты исследований с реальными свойствами почв. Объектом исследований послужили эрозионные процессы на почвах, нарушенных при строительстве промышленных и рекреационных объектов, на примере Уссурийской ТЭЦ. Основные методы исследования: геоботаническое описание наземной биомассы травянистого или кустарникового яруса (5 повторов на участке), сравнительный анализ флористического состава, расчет коэффициента флористического сходства по Жаккару, мониторинг напочвенного покрова исследуемых участков, односторонний дисперсионный анализ (ANOVA), проведенный с помощью теста наименьшей значимой разницы (LSD). В ходе исследований нами проведена классификация растительности на разных стадиях восстановления согласно А.А. Ниценко (1969) и установлено, что максимальное значение коэффициента флористического сходства по Жаккару наблюдается между фитоценозами 10-летнего участка и лесом естественного происхождения (до 47 %), это подтверждает трансформацию видового состава, который претерпел изменения практически наполовину. Предположительно основным фактором, ограничивающим разнообразие видов на объекте исследования, являются процессы водной и ветровой эрозии. Результаты исследования могут быть использованы при организации мероприятий по лесной рекультивации в условиях юга Дальнего Востока России.

Напочвенный покров, экосистема, флористический состав, флористическое сходство, естественное зарастание, лесовосстановление, техногенный объект

Короткий адрес: https://sciup.org/140256951

IDR: 140256951 | УДК: 332.3 | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-6-39-46

Текст научной статьи Динамика естественного лесовосстановления на нарушенных землях в условиях юга Дальнего Востока России

Alexander N. Belov

Far Eastern Federal University, Associate Professor at the Department of Natural Science Education, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Vladivostok, Russia

Svetlana A. Berseneva

Primorsk State Agricultural Academy, Vice-Rector for Academic Affairs, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Ussuriysk, Primorsky Region, Russia

Natalya V. Repsh

Far Eastern Federal University, Associate Professor at the Department of Natural Science Education, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Russia, Vladivostok

Введение. Промышленные объекты, объекты строительства занимают все больше и больше территорий, в результате строительства идет нарушение естественных лесов. Экологические аспекты лесовосстановления становятся все более актуальными [1, 2]. Экологическая стратегия России предусматривает бережное отношение к почве, защиту лесов и зеленых зон городов. Это определяет необходимость изучения эрозионных процессов на почвах, нарушенных при строительстве промышленных и рекреационных объектов. На юге Дальнего Востока России особое внимание экологов привлекают заброшенные объекты техногенного значения. Один из них – Уссурийская ТЭЦ, строительство которой планировалось еще в СССР. В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 в сентябре было подписано value of the coefficient of floristic similarity according 10-year-old site and a forest of natural origin (up to composition, which has undergone almost half of the diversity of species at the research object is the results can be used in organizing forest reclamation composition, floristic similarity, natural overgrowth, соглашение между РАО ЭС Востока, администрацией области и мэрией Уссурийска о строительстве ТЭЦ, которую планировалось ввести в действие в 2015 г. (рис. 1, 2).

Живой напочвенный покров в нарушенных лесных экосистемах привлекает повышенное внимание, так как он наиболее чувствителен к изменениям региональных условий окружающей среды [3, 4].

Цель исследования. Изучение особенностей динамики изменения растительности при зарастании территории техногенного объекта.

Задачи исследования: определить флористическое сходство между различными стадиями сукцессии; соотношение экологических групп растений на разных стадиях восстановления с использованием экологических шкал, сопоста-

вив результаты исследований с реальными свойствами почв.

Особое внимание уделяется напочвенному покрову и кустарниковому ярусу, так как именно они наиболее ярко отражают изменение экологических условий [5], в то время как динамика напочвенного покрова и кустарникового слоя в настоящее время мало изучены.

Рис. 1. Объект исследования на публичной карте

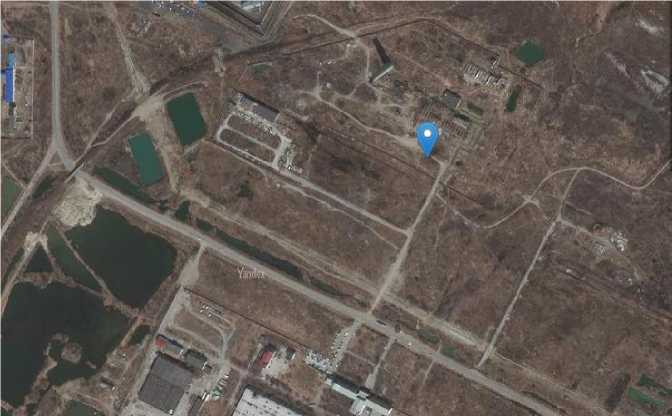

Рис. 2. Объект исследования на космоснимке

Объект и методы исследования. Объект исследования – территория ТЭЦ, координаты. Работы проводились в период 2010–2020 гг. на участке, наиболее поврежденном в результате строительства. На его территории закладывались пробные площадки, соответствующие разным стадиям зарастания заброшенной территории и расположенные в 1–2 км от основной строительной площадки ТЭЦ. Материнские породы – легкие суглинистые породы с большим количеством обломков, подстилаемых глинами на разной глубине (80–100 см и более).

Исходный тип леса – дубравы с участием осины ( Populus sp. ). Такие типы насаждений встречаются на аллювии балочных тавелей, т.е. на аллювии (гравий, галька, песок, глина) рек и ручьев и на делювии (скопления) сыпучих продуктов выветривания горных пород прилегающих частей склонов оврагов. Исследования проводились на двух участках:

-

1) 10-летний участок (с 2010 г.) – к 2020 г. практически сформирован молодой древостой ив различных пород;

-

2) старовозрастные дубравы с преобладанием в напочвенном покрове дуба монгольского ( Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb . ) и скоплений Sphagnum girgensohnii Russ. (контроль).

На каждой пробной площадке проводили общее геоботаническое описание наземной биомассы травянистого или кустарникового яруса (5 повторов на участке) и определяли массовую долю каждого вида. После определения видов и подсчетов количества экземпляров на каждой пробной площадке определяли коэффициент Жаккара: Кj=C/(A+B-C) (%), где А – количество видов на первой пробной площадке, В – количество видов на второй пробной площадке, С – количество видов, общих для 1-й и 2-й площадок. Каждому фитоценозу был присвоен диапазон баллов активного богатства почвы по шкале Раменского (NS). С помощью теста наименьшей значимой разницы (LSD) был проведен односторонний дисперсионный анализ (ANOVA).

Результаты и их обсуждение. Видовое разнообразие экосистемы реагирует на любое био- тическое и антропогенное нарушение [6]. Применение экологических шкал – один из непрямых методов оценки экологических условий, а также их изменений в результате восстановления растительного покрова. Запас и численность конкретных видов в определенной экосистеме, условия окружающей среды позволяют оценить именно этот метод. Наиболее применяемые для условий Дальнего Востока шкалы – Л.Г. Раменского [7], Д.Н. Цыганова [8], H. Ellenberg (Г. Эл-ленберг) [9] и E. Landolt (Э. Ландольт) [10].

Сообразно отношению к растительным сообществам их успешно используют для общей оценки условий (кислотности, плодородия почвы, влажности и др.) [11]. Для сравнительной оценки экологического состояния местообитаний в данной работе мы использовали шкалы Ландольта, Раменского и Цыганова, и именно те из них, которые связаны с фертильностью почвы.

Флористический состав района обследования для разных стадий зарастания территории объекта представлен в таблице 1.

Таблица 1

|

Точка мониторинга (вид деятельности) |

Нарушенные формы рельефа |

Характеристика верхнего слоя почвы |

Годы формирования |

Характер и интенсивность самозарастания |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1. Восточный склон (место сплошной вырубки) |

1. Холмисто-западинная поверхность, созданная искусственным способом |

1. Перемещенная порода из крупно- и мелкообломочного материала, мелкозем и почвенная органика |

2010 |

1. Густые заросли облепихи |

|

2. Гале-эфельные пески |

2. Намытые пески |

2. Растительности нет |

||

|

3. Покатый, выпуклый склон в правом секторе участка |

– |

3. Пионерная растительность, небольшими куртинами |

||

|

2. Юговосточный склон (заброшенные площадки у дороги) |

1. Пологоволнистая поверхность |

1. Намытые пески, камень средней и мелкой фракции |

2010–2020 |

1. От слабой до сильной |

|

2. Покатые, выпуклые склоны вдоль секторов участка мониторинга |

2. Перемещенные торфа |

2. Очень интенсивная |

||

|

3. Понижения |

3. Перемытые пески с большой долей глины |

3. Сильная, по болотному типу |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

3. Подножие холма |

1. Гале-эфельные пески |

1. Перемытые пески |

2010–2020 |

1. Слабая и средняя |

|

2. Покатые, выпуклые склоны вдоль склонов долины |

2. Перемещенные торфа |

2. Средняя и сильная |

||

|

3. Высокая пойма в основании вновь формирующейся долины |

3. Илистый осадок мощностью 20–30 см |

3. Свежая поверхность с трещинами усыхания |

Примечание : «–» – данные отсутствуют; интенсивность самозарастания: сильная – среднее расстояние между растениями – 0,5 м, сомкнутость крон до 0,6; средняя – среднее расстояние между растениями 1,0 м (пределы от 0,2 до 2,0 м); слабая – среднее расстояние между растениями 2,5 м (пределы от 1,0 до 4,0 м).

Характеристика самозарастания техногенных форм рельефа

В 2010 г. на восточном склоне преобладали густые заросли облепихи, на гале-эфельных песках растительного покрова практически не было; подножие холма – свежая поверхность с трещинами усыхания, растительность полностью покрывала поверхность участка, виды-эвритопы; западный склон – почвы – щебенка со значительной долей глинистого материала, быстро покрылась осиновым подростом.

При естественном зарастании техногенного объекта общее количество видов увеличивает- ся с началом появления и возобновления древостоя: именно на промежуточных стадиях восстановления видовое разнообразие максимально (табл. 2). При этом биомасса напочвенного яруса, напротив, уменьшается в несколько раз. После окончательного смыкания древостоя количество видов в травяном ярусе резко сокращается, что, возможно, связано с уменьшением освещенности, но увеличивается количество видов в древесном и кустарниковом ярусах.

Таблица 2

|

Показательь |

2010 г. |

2020 г. |

|

1 |

2 |

3 |

|

10-летний участок (с 2010 г.) |

||

|

Общее количество видов |

35 |

29 |

|

Виды напочвенного покрова |

25 |

19 |

|

Преобладающие в напочвенном покрове |

Corex ussuriensis Kom., Vicia amoena Fish, Trifolium pratense L. |

Matricaria inodora L., Onagra biennis (L.), Scop. |

|

Преобладающие в древесно-кустарниковом ярусе |

Hippophae rhamnoides L., Lespedeza bicolor Turcz. |

Populus davidiana Dode |

|

Коэффициент флористического сходства по Жаккару с предыдущей стадией восстановления, % |

31 |

39 |

|

Старовозрастные дубняки с преобладанием в напочвенном покрове дуба монгольского и скоплений Sphagnum girgensohnii Russ. (контроль) |

||

|

Общее количество видов |

32 |

36 |

|

Виды напочвенного покрова |

20 |

17 |

|

Преобладающие в напочвенном покрове |

Astragalus schelichovii Turcz, Cilycine ussuriensis Rgl. et Maack, Aster tataricus L., Cirsium setosum (Wild.) M. |

Sonchus brachyotus DC., Artemisia scoparia Wladst. et Kit, A. gmelinii Web. ex Stechm. |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

|

Преобладающие в древеснокустарниковом ярусе |

Quercus mongolica Fish., Betula mandshurica (Rge.) Nakai, Tilia amurensis Klok. |

Quercus mongolica Fish., Betula mandshurica (Rge.) Nakai, Tilia amurensis Klok. |

|

Коэффициент флористического сходства по Жаккару с предыдущей стадией восстановления, % |

41 |

47 |

Динамика растительного покрова территории при постепенном зарастании

На 10-летнем участке наблюдения число видов уменьшилось, в старовозрастных дубняках количество видов увеличилось. На месте вырубок (10-летней давности), на вершине сопки, сформировалась куртина дуба монгольского с леспеде-цей двуцветной и лещиной разнолистной в подлеске. Максимальное значение коэффициента флористического сходства по Жаккару наблюдается между фитоценозами 10-летнего участка и лесом естественного происхождения (до 47 %), это свидетельствует о том, что видовой состав изменился практически наполовину. Предположительно основным фактором, ограничивающим разнообразие видов на объекте исследования, являются процессы водной и ветровой эрозии. Видовой состав объекта обследования (включая взрослые древостой и подрост) становится более разнообразным по мере его развития, но, если в 2010 г. доминантом были Hippophae rhamnoides L. и Lespedeza bicolor Turcz. на всех исследуемых площадках, то в 2020 г. преобладающим видом становится Populus davidiana Dode и Betula mandshurica (Rge.) Nakai, единично встречается Pinus sylvestris L.

А.А. Ниценко [12] всю растительность на разных стадиях восстановления разделил на 5 групп, именно эта экологическая структура наиболее подходит для условий юга Приморского края.

-

1. Виды-синантропы, растущие вдоль дороги (сорно-рудеральная группа): полынь веничная

-

2. Лесные виды трав (неморальные свиты, теневая): бор развесистый ( Milium effusum L.), ослинник двулетний ( Onagra biennis (L.), Scop.) качим тихоокеанский ( Gypsophila pacifica Kom.).

-

3. Опушечно-полянная растительность ( Matricaria inodora L., Polygonum aviculare L., Rumex crispus L., Campanula cephalotes Nakai). В основном это светолюбивые виды, произрастающие на не очень богатых почвах.

-

4. Преимущественно осиновые леса на сравнительно богатых почвах ( Hemerocallis midden-dorfii Trautv. et. Mey., Lilium pulchellum Fish).

-

5. Повсеместно произрастающие виды (эв-ритопы) [13]: Vicia amoena Fish, Trifolium praten-se L., T. campestre Scheb., Astragalus schelichovii Turcz, Cilycine ussuriensis Rgl. et Maack.

( Artemisia scoparia Wladst. et Kit), тысячелистник обыкновенный ( Achellea millifolium L.), осот корот-коушковый ( Sonchus brachyotus DC.).

Для каждой экологической группы был определен диапазон баллов активного богатства почвы по шкале Раменского (NS). В процессе лесовосстановления наблюдается постепенная тенденция движения в сторону олиготрофизации (табл. 3). На первоначальной стадии лесовосстановления пересечение большинства интервалов баллов биологической продуктивности (трофно-сти) соответствует довольно богатым и богатым почвам, в старовозрастном лесу – бедным.

Таблица 3

Балльные оценки активного богатства почвы (трофности) для разных стадий зарастания объекта растительностью

|

Группа |

2010 г. |

2015 г. |

2020 г. |

|

10-летний участок (с 2010 г.) |

11–15 |

8–10 |

5–6 |

|

Старовозрастные дубняки |

7–8 |

5–6 |

5–6 |

В процессе зарастания происходит сокращение диапазона баллов, особенно при переходе от молодого фитоценоза (10 лет) к аборигенным участкам леса. По причине ветровой и водной эрозии потенциальное плодородие почвы быстро снижается, что подтверждается сравнительно короткой сорно-рудеральной стадией. Так, если в 2015 г. балл трофности в экосистеме 10-летнего участка составляет 8–10, то далее соответственно 5–6.

Заключение. Экологические ниши растений в процессе лесовосстановления сильно разнятся, что приводит к увеличению экологических групп растений. В процессе зарастания нарушенных земель отмечается склонность растительного покрова к кислотности почвы. Число видов, имеющих узкий интервал по кислотности, приближающийся к ацидофилам, увеличивается: в 2010 г. на исследуемых участках в больших количествах произрастали Hippophae rhamnoides L. и Lespedeza bicolor Turcz., в 2020 г. наблюдается исчезновение этих видов. Отмечается постепенное движение диапазона баллов отношения к обеспеченности азотом от нитрофильных видов к субанитрофильным. На 10-летнем участке диапазон снижается – появляются Pinus sylvestris L. и Betula mandshurica (Regel) Nakai. После формирования леса (сомкнутость 0,8–1,0) преобладают лесные и светолюбивые опушечные виды, которые, как правило, имеют по отношению к азоту низкий диапазон и характерны для бедных и очень бедных азотом почв ( Artemisia scoparia Wladst. et Kit, A. gmelinii Web. ex Stechm., A. rubripes Nakai., Calamagrostis epigeios (L.) Roth.).

Список литературы Динамика естественного лесовосстановления на нарушенных землях в условиях юга Дальнего Востока России

- Касимов, А.К., Галако В.А. Экологические аспекты лесовосстановления отработанных россыпей Прикамья. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2002. 227 с.

- Шабанова Е.Е. Лесная рекультивация нарушенных земель при добыче песчано-гравийных смесей // Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. 2010. № 4 (25). С. 77-80.

- Гульбе А.Я. Процесс формирования молодняков древесных пород на залежи в южной тайге: автореф. дис. ...канд. биол. наук. М., 2009. 22 с.

- Yamamoto Y. Succession and various vegetation of grassland // Grassland Sc. 2001. Vol. 47. N 4. P. 424-429.

- Гришина Л.А., Копцик Г.Н., Макаров М.И. Трансформация органического вещества почв. М., 1990. 88 с.

- Weigelt A., Schumacher J., Roscher C., Schmi B. Does biodiversity increase spatial stability in plant community biomass // Ecology Letters. 2008. Vol. 11. N 4. P. 338-347.

- Раменский Л.Г. Проблемы и методы изучения растительного покрова. Избранные работы. Л.: Наука, 1971.

- Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широко-лиственных лесов. М.: Наука, 1983. 196 с.

- Ellenberg H, Weber H.E, Dull R., Wirth V, Werner W., Paullsen D. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanics. Vol. 18. Verlag Erich Goltze KG, Gottingen. 1991. 248 s.

- Landolt E., Bäumler B., Erhardt A. et al. Flora indicative. Ökolo-gische Zeigerwerte und biologische Kennzeichen zur Flora der Schweiz und der Alpen. Haupt-Verlag. 2010. 376 s.

- Шушпанникова Г.С., Попова А.М. Использование экологических шкал Л.Г. Раменско-го при эколого-флористической классификации травянистой растительности поймы реки Вычегда // Аграрная Россия. 2010. № 3. С. 37-41.

- Ниценко А.А. Об изучении экологической структуры растительного покрова // Ботанический журнал. 1969. Т. 54. № 7. С. 10021014.

- Телеснина В.М. Особенности динамики растительного покрова при естественном постагрогенном лесовосстановлении (флористический состав и экологические группы растений) // Бюллетень Брянского отделения Русского ботанического общества. 2014. № 1 (3). С. 55-66.