Динамика ферментативной активности почв на градиенте пастбищной дигрессии в Абзелиловском районе Республики Башкортостан

Автор: Муллагулов Р.Т., Суюндуков Я.Т., Ямалов С.М.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1-1 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматриваются стадии пастбищной дигрессии и изменения протеолитической и целлюлазной активности почвы на градиенте пастбищной нагрузки.

Пастбищная дигрессия, ферментативная активность почв

Короткий адрес: https://sciup.org/148199597

IDR: 148199597 | УДК: 631.585

Текст научной статьи Динамика ферментативной активности почв на градиенте пастбищной дигрессии в Абзелиловском районе Республики Башкортостан

О сновные площади степей Республики Башкортостан расположены на территории Башкирского Зауралья. После освоения целины в 19601980-е годы остатки степей подвергались влиянию завышенных пастбищных нагрузок вследствие необоснованного роста поголовья скота. Как следствие, значительная их часть испытала влияние процессов пастбищной дигрессии с обеднением флористического состава вплоть до формирования рудеральных растительных сообществ последних стадий пастбищной дигрессии, которая сопровождалась деградацией почвенного покрова [2]. В 1990-е годы вследствие экономических реформ поголовье общественного скота в Башкирском Зауралье резко сократилось и получил развитие процесс постпастбищной демутации. Однако за последние годы наблюдается тенденция к росту поголовья скота, в частности крупного рогатого скота (КРС), что без соответствующего контроля может вновь привести к негативным трансформациям степных экосистем.

Цель настоящего исследования — выявление стадий пастбищной дигрессии и изучение изменения протеолитической и целлюлазной активности почвы на градиенте пастбищной нагрузки.

Исследования проводились на территории Аб-зелиловского района Республики Башкортостан. Район исследования характеризуется засушливостью климата. Годовое количество осадков 350400 мм. Среднегодовая температура составляет 1,4-1,8 ° С, сумма активных температур от 22002300 до 1900-2000 ° С. Продолжительность периода со снежным покровом в зоне составляет 155170 дней. Мощность снежного покрова — 30-40 см. [1, 4]. В почвенном покрове преобладает чернозем обыкновенный. В качестве зональной растительности выступают богаторазнотравные красноватоковыльные степи, которые представлены разными эдафическими и антропогенными вариантами.

Для выявления стадий пастбищной дигрессии проводились геоботанические исследования рас-

тительности маршрутным методом. Выполнено 82 полных геоботанических описаний на пастбищах с разной интенсивностью выпаса. Обилие видов на учетной площадке оценивалось по семибальной шкале Браун-Бланке.

Почвенные образцы отбирались из слоев 0-5, 5-10, 10-20 см в растительных сообществах, подверженных пастбищной нагрузке. Протеазную активность определяли методом Ф.Х. Хазиева и Я.М. Агафаровой [5]. Выявление целлюлазной активности почв проводилось аппликационным методом по И.С. Вострову и А.Н. Петровой [5].

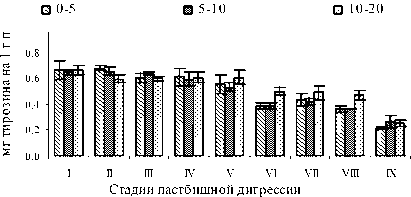

Рис. 1. Изменение протеазной активности в зависимости от пастбищной дигрессии. Обозначения стадий те же, что и в таблице

По результатам геоботанических описаний было выявлено 9 стадий пастбищной дигрессии (таблица). Стадии выделялись по доминантам. Градиент составлялся по видовому богатству. Из таблицы видно, что в ряду увеличения пастбищной нагрузки меняются синтетические характеристики степных сообществ — проективное покрытие (с 95% до 30%) и средняя высота травостоя (с 45 до 5 см). Резко снижается видовое богатство (альфа-разнообразие) с 47 до 8 видов на 100 м2. Происходят существенные перестройки флористического состава, вектор которых направлен на уменьшение доли многолетних растений и увеличение доли однолетних, таких как Lepidium ruderale, Lactuca tatarica, Chenopodium album, Polygonum arenastrum и др. Резко возрастает уровень синантропизации сообществ за счет таких непоедаемых видов, как Artemisia absinthium, Cynoglossum officinale, Chenopodium album и др.

Íàçåìíûå ýêîñèñòåìû

Ценные кормовые растения, прежде всего дерно-винные злаки ( Stipa zalesskii, Phdeum phleoides ), из состава фитоценоза выпадают уже на первых стадиях.

Динамика протеазной активности почвы в зависимости от стадий пастбищной дигрессии показана на рис. 1. Из него видно, что наибольшей протеолитической активностью обладают почвы

I-V стадий, в которых содержание тирозина во всех слоях составляет 0,6-0,7 мг на 1 г почвы. С увеличением пастбищной нагрузки его значения в слоях 0-5 и 5-10 см уменьшаются до 0,4 мг, а в слое 10-20 см изменения незначительны (0,550,60 мг), однако на IX стадии наблюдается снижение активности в этом слое до 0,3 мг на 1 г почвы.

Таблица. Изменение видового состава сообществ вдоль градиента пастбищной дигрессии

|

Виды* |

Стадии пастбищной дигрессии** |

||||||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

|

|

Число описаний |

7 |

9 |

11 |

14 |

7 |

8 |

7 |

9 |

10 |

|

Средняя высота травостоя (см) |

45 |

35 |

15 |

15 |

15 |

10 |

7 |

5 |

5 |

|

Максимальная высота травостоя (см) |

100 |

25 |

30 |

25 |

25 |

40 |

15 |

10 |

15 |

|

ОПП(%) |

95 |

60 |

70 |

55 |

45 |

40 |

40 |

40 |

30 |

|

Число видов |

47 |

40 |

31 |

33 |

18 |

17 |

12 |

9 |

8 |

|

Medicago falcata |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

r |

r |

. |

. |

|

Potentilla impolita |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

. |

. |

|

Stipa capillata |

3 |

+ |

+ |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Astragalus danicus |

+ |

+ |

+ |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Galium verum |

+ |

+ |

+ |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Campanula sibirica |

+ |

+ |

+ |

r |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Filipendula vulgaris |

1 |

+ |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Amoria montana |

+ |

+ |

+ |

r |

. |

. |

. |

. |

|

|

Stipa zalesskii |

1 |

+ |

r |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Plantago urvillei |

+ |

+ |

+ |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Phleum phleoides |

+ |

2 |

+ |

+ |

r |

. |

. |

. |

. |

|

Carex supina |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

. |

. |

. |

. |

|

Centaurea scabiosa |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

. |

. |

. |

. |

|

Cerastium arvense |

+ |

+ |

+ |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Gentiana cruciata |

+ |

+ |

+ |

r |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Hieracium virosum |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

. |

. |

. |

. |

|

Koeleria cristata |

+ |

+ |

+ |

r |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Alyssum tortuosum |

+ |

+ |

+ |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Carex pediformis |

1 |

+ |

+ |

+ |

+ |

r |

. |

. |

. |

|

Festuca valesiaca |

+ |

+ |

1 |

1 |

+ |

r |

. |

. |

. |

|

Festuca pseudovina |

+ |

1 |

1 |

2 |

+ |

+ |

r |

r |

r |

|

Phlomoides tuberosa |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

. |

. |

. |

. |

|

Poa stepposa |

1 |

1 |

2 |

1 |

+ |

r |

. |

. |

. |

|

Poa viviparia |

+ |

+ |

+ |

r |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Artemisia austriaca |

. |

r |

r |

+ |

2 |

1 |

+ |

+ |

r |

|

Artemisia frigida |

. |

. |

+ |

+ |

2 |

+ |

+ |

r |

r |

|

Berteroa incana |

. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

r |

r |

r |

|

Capsella bursa-pastoris |

. |

. |

. |

. |

. |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Elytrigia repens |

. |

r |

+ |

+ |

+ |

4 |

2 |

1 |

+ |

|

Lepidium ruderale |

. |

. |

. |

r |

+ |

+ |

3 |

+ |

r |

|

Chenopodium album |

. |

. |

. |

. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Polygonum arenastrum |

. |

. |

. |

. |

r |

r |

+ |

4 |

1 |

|

Lappula squarrosa |

. |

. |

. |

. |

r |

+ |

+ |

+ |

r |

|

Lactuca tatarica |

. |

. |

. |

. |

. |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Ceratocarpus arenarius |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

+ |

1 |

4 |

Примечание *Список видов приведен не полностью. **Стадии пастбищной дигрессии: I — Stipa capillata , II — Phleum phleoides , III — Poa transbaicalica , IV — Festuca pseudovina , V — Artemisia austriaca , VI — Elytrigia repens , VII — Lepidium ruderale , VIII — Polygonum arenastrum , IX — Ceratocarpus arenarius.

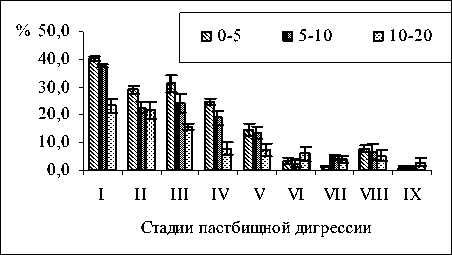

В результате обработки данных по целлюлазной активности чернозема обыкновенного были сделаны следующие выводы. Выпас негативно влияет на этот показатель (рис. 2), что проявляется уже на второй стадии пастбищной дигрессии (стадия Phleum phleoides). Целлюлозолитическая активность почвы на II-IV стадиях практически одинакова, исключение составляет слой 10-20 см. На стадиях VI-IX целлюлазная активность почвы практически не проявляется снижаясь до мини мума. Можно заключить, что по всему градиенту пастбищной дигрессии наблюдается достоверная тенденция угасания ферментативной активности почвы.

Таким образом, на градиенте пастбищной дигрессии выделено девять стадий, которые характеризуются доминантами. Каждая стадия, кроме собственного доминирующего вида, так же отличается и синтетическими показателями. В результате, выпас изменяет естественный растительный покров степи в сторону формирования маловидовых рудеральных группировок с преобладанием однолетних видов.

Рис. 2. Изменение целлюлазной активности почв в зависимости от пастбищной нагрузки. Обозначения стадий те же, что и в таблице

Высокой ферментативной активностью обладают почвы, где наблюдается минимальная пастбищная нагрузка. С усилением выпаса протеолитическая и целлюлазная активность уменьшается. Причиной является в первую очередь уплотнение верхних слоев почвы [2], что влечет за собой изменение водного, теплового ее режима, уменьше ние проективного покрытия растений и т.д. Все эти факторы негативно влияют на активность ферментов.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (№ 08-04-97019-р_поволжье_а) и Президента РФ для поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (МК-1174.2009.4).

ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

-

1. Агроклиматические ресурсы Башкирской АССР. Л.: Гидрометеоиздат. 1976.

-

2. Муллагулов Р.Т., Суюндуков Я.Т., Ямалов С.М. Влияние выпаса на растительный и почвенный компоненты степи Башкирского Зауралья // Вест. ОГУ 2009, № 6, С. 589-591.

-

3. Суюндуков Я.Т. Экология пахотных почв Башкирского Зауралья / Под ред. чл.-корр. АН РБ Ф.Х. Хазиева. Уфа: Гилем, 2001. 256 с.

-

4. Суюндуков Я.Т., Ямалов С.М., Суюндукова Г.Я., Юнусбаев У.Б. Синтаксономия сообществ пастбищ // Синантропная растительность Зауралья и горнолесной зоны Республики Башкортостан: фиторе-культивационный эффект, синтаксономия, динамика. Уфа: Гилем, 2008. С. 121-157.

-

5. Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимологии. М.: Наука, 2005. 252 с .

DYNAMICS OF A FERMENT ACTIVITY ON A PASTURE DIGRESSION GRADIENT IN ABSELIL REGION OF BASHKIR REPUBLIC

Список литературы Динамика ферментативной активности почв на градиенте пастбищной дигрессии в Абзелиловском районе Республики Башкортостан

- Агроклиматические ресурсы Башкирской АССР. Л.: Гидрометеоиздат. 1976.

- Муллагулов Р.Т., Суюндуков Я.Т., Ямалов С.М. Влияние выпаса на растительный и почвенный компоненты степи Башкирского Зауралья//Вест. ОГУ 2009, № 6, С. 589-591.

- Суюндуков Я.Т. Экология пахотных почв Башкирского Зауралья/Под ред. чл.-корр. АН РБ Ф.Х. Хазиева. Уфа: Гилем, 2001. 256 с.

- Суюндуков Я.Т., Ямалов С.М., Суюндукова Г.Я., Юнусбаев У.Б. Синтаксономия сообществ пастбищ//Синантропная растительность Зауралья и горно-лесной зоны Республики Башкортостан: фиторекультивационный эффект, синтаксономия, динамика. Уфа: Гилем, 2008. С. 121-157.

- Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимологии. М.: Наука, 2005. 252 с.