Динамика функционального состояния мышц при консервативном лечении остеоартрозов крупных суставов нижних конечностей

Автор: Сазонова Н.В., Сайфутдинов Марат Саматович

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 2 т.5, 2009 года.

Бесплатный доступ

Методом глобальной электромиографии обследован 231 больной 16-74 (43,7±0,8) лет с двусторонними остеоартрозами I-III стадии крупных суставов нижних конечностей до проведения курса консервативного лечения, сразу после его окончания и через три месяца после завершения лечения. Было показано, что консервативное лечение больных с остеоартрозами крупных суставов нижних конечностей вызывает перестройку ЭМГ- паттернов максимального произвольного напряжения мышц нижних конечностей, сопровождающуюся уменьшением степени асимметрии уровней активности в парах мышц и уменьшением количества наблюдений патологически изменённой ЭМГ, что свидетельствует об улучшении функционального состояния их опорно-двигательной системы.

Остеоартроз, электромиография, мышца

Короткий адрес: https://sciup.org/14916899

IDR: 14916899

Текст научной статьи Динамика функционального состояния мышц при консервативном лечении остеоартрозов крупных суставов нижних конечностей

прогрессивных на современном этапе методов оценки исходного состояния больного и результатов его лечения. В связи с вышесказанным, целью исследования являлось изучение динамики функционального состояния мышц у больных с множественными двусторонними остеоартрозами крупных суставов нижних конечностей под влиянием консервативного лечения.

Методы исследования. Методом глобальной электромиографии (ЭМГ) по общепринятой методике [1] с использованием цифровой ЭМГ-системы «Viking-2e» (Nicolet, США) обследован 231 больной 16–74 (43,7±0,8) лет (57 мужского и 174 женского пола) с двусторонними остеоартрозами I-III стадии крупных суставов нижних конечностей до проведения курса консервативного лечения, сразу после его окончания и через три месяца после завершения лечения. Тестировали функциональное состояние мышц выше и нижележащего по отношению к поражённому суставу сегмента конечности (табл. 1). Для этого использо-

Таблица 1

Перечень тестированных мышц у больных с остеоартрозами крупных суставов нижних конечностей в зависимости от локализации патологического процесса

Результаты исследований аналитически обработаны с использованием методов описательной статистики [3] с помощью пакета программ Exel-2000. Вычисляли среднее арифметическое (M) значений электрофизиологических параметров, ошибку среднего (m) при количестве наблюдений n на каждый выбранный срок и общем объёме выборки N. Степень достоверности изменений средних значений ЭМГ-параметров в восстановительном периоде оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. В качестве контроля использовали ранее опубликованные [4] результаты обследования здоровых испытуемых.

В связи с высоким уровнем асимметрии амплитуды ЭМГ парных мышц у большинства пациентов, при формировании массивов данных для анализа мы группировали индивидуальные значения параметров биоэлектрической активности в зависимости от степени её снижения относительно уровня нормы. Рассчитывали коэффициент асимметрии (KAs) как отношение разности амплитуд ЭМГ симметричных мышц на стороне её минимального (А1) и максимального (А2) снижения к большему значению:

к да-ад*№А

,4s

A

Учитывали наличие и встречаемость (n*100%/N) среди электрограмм патологически измененной ЭМГ. К ней мы относили [5] редуцированную биоэлектри- ческую активность (имеющую «периоды молчания»), сверхнизкочастотную ЭМГ с частотой колебаний биопотенциалов меньше 60 в секунду, активность в виде отдельных потенциалов двигательных единиц (ДЕ) и полное биоэлектрическое «молчание». При статистической обработке параметров асимметрии из анализа исключались пары, содержащие патологически изменённую и сверхнизкочастотную ЭМГ.

Курс консервативного лечения включал: нестероидные противовоспалительные препараты: нимулид по 1 таблетке 2 раза в день — 14 дней; хондропротекторы — хондролон (алфлутоп) по 1 мл внутримышечно № 15, терафлекс по 2 капсулы 2 раза в день — 3 недели, затем по 1 капсуле 2 раза в день в течение двух месяцев; местно — в проекции точек наибольшей боли втирали мазь «Хондроксид» в утренние часы, чередуя с «Нимулид–гелем» перед сном. Процедуры лазеротерапии с использованием аппарата «УЗОР–А-2» проводили в первой половине дня, время воздействия 12 минут, № 12. Магнитотерапевтическое воздействие с помощью аппарата «Полюс–2» проводилось в течение 15 минут, № 10. Комплекс лечебной физкультуры был направлен на укрепление мышц голени и бедра с использованием изометрических упражнений в сочетании с массажом четырёхглавой мышцы бедра и задней группы мышц голени (курс из 10 сеансов).

Для оценки степени влияния выраженности патологического процесса на функциональное состояние мышц нижних конечностей для каждого больного перед началом лечения вычислялась сумма баллов, равная сумме стадий остеоартроза всех поражённых суставов. По данному показателю больные были разделены на три группы: 0–4 балла — первая группа, 5–8 баллов — вторая группа и 9–12 баллов — третья группа.

Результаты исследования. У больных с двусторонними остеоартрозами крупных суставов нижних конечностей перед началом консервативного лечения средняя амплитуда ЭМГ мышц бедра, голени и стопы существенно снижена билатерально на 40–70% от нормы (табл. 2). Патологически изменённая и сверхнизкочастотная ЭМГ составляла 5,4% всех наблюдений, первая была представлена паттернами редуцированной ЭМГ, единичными потенциалами действия отдельных двигательных единиц и биоэлектрическим молчанием. Для всех тестированных мышц среднее значение коэффициента асимметрии (KAs%) превышало 20% уровень и колебалось от 20% до 37%.

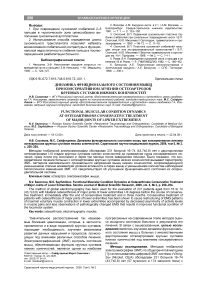

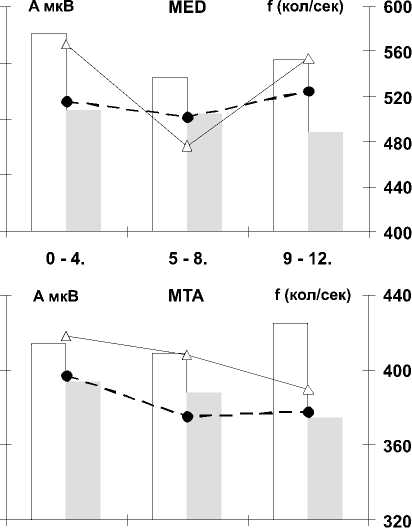

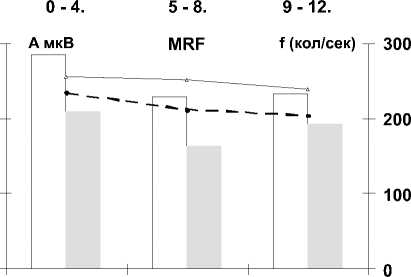

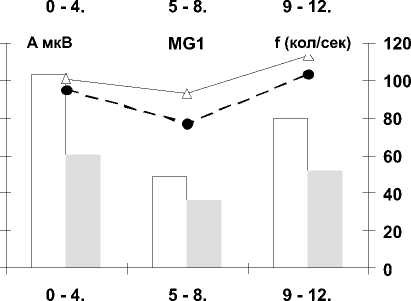

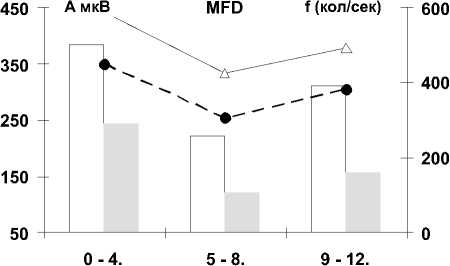

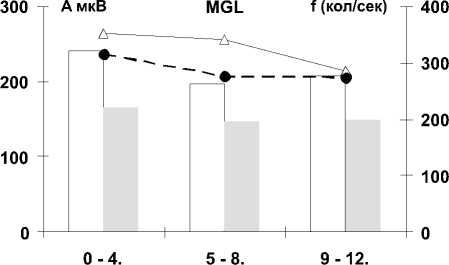

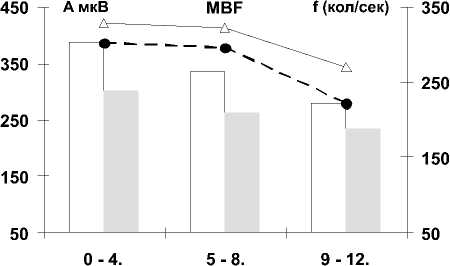

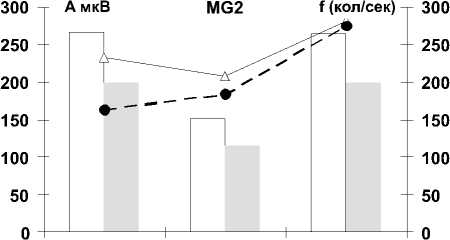

Анализ влияния степени выраженности патологического процесса на ЭМГ-параметры тестированных мышц показал (см. рисунок 1), что для большинства мышц наблюдается тенденция к снижению средней амплитуды ЭМГ в третьей группе (у больных с большим количеством поражённых суставов и высокой степенью их поражения) по сравнению с первой (на начальных стадиях заболевания). При этом средняя амплитуда ЭМГ во второй группе может занимать промежуточное значение между первой и третьей группами (монотонное снижение анализируемого параметра с увеличением балльного показателя), но чаще она более снижена. Изменения частоты колебаний биоэлектрической активности в основном повторяют динамику амплитуды, однако в ряде случаев может наблюдаться иная тенденция, вплоть до противоположной.

После проведения консервативного лечения ЭМГ мышц нижних конечностей претерпевала разнонаправленные изменения (табл. 2). В большинстве слу-

Таблица 2

Средние значения (M±m) ЭМГ-параметров мышц нижних конечностей больных с двусторонними остеоартрозами крупных суставов на разных этапах лечебно- реабилитационного процесса

|

Мышцы |

Сроки |

Сторона минимального снижения ЭМГ |

Сторона максимального снижения ЭМГ |

Коэффициент асимметрии (Kas) |

|||||||

|

Амплитуда |

Частота |

Амплитуда |

Частота |

||||||||

|

N |

M ± m |

n |

M ± m |

n |

M ± m |

n |

M ± m |

n |

M ± m |

||

|

1 |

27 |

629±45 |

27 |

529±23 |

27 |

418±39 |

27 |

511±29 |

33 |

30±3 |

|

|

MED |

2 |

12 |

528±79 |

12 |

556±34 |

12 |

345±66 |

10 |

439±28 |

10 |

27±6 |

|

3 |

4 |

593±85 |

4 |

503±41 |

4 |

493±114 |

4 |

430±76 |

4 |

20±6 |

|

|

1 |

25 |

316±44 |

25 |

517±31 |

25 |

189±31 |

25 |

390±35 |

32 |

37±3 |

|

|

MFD |

2 |

12 |

408±74 |

12 |

539±45 |

12 |

296±57 |

11 |

513±53 |

12 |

28±6 |

|

3 |

4 |

378±50 |

4 |

388±79 |

4 |

275±40 |

4 |

395±40 |

5 |

33±12 |

|

|

1 |

198 |

462±17 |

198 |

414±9 |

198 |

358±15 |

198 |

390±9 |

229 |

24±1 |

|

|

MTA |

2 |

88 |

459±28 |

87 |

411±11 |

88 |

346±22 |

86 |

383±14 |

86 |

25±2 |

|

3 |

50 |

485±32 |

50 |

446±15 |

50 |

385±27 |

50 |

406±18 |

50 |

25±2 |

|

|

1 |

185 |

227±11 |

185 |

347±9 |

185 |

159±9 |

185 |

302±10 |

218 |

32±1 |

|

|

MGL |

2 |

88 |

207±15 |

87 |

330±14 |

88 |

142±10 |

82 |

301±13 |

82 |

27±2 |

|

3 |

50 |

224±21 |

48 |

324±17 |

50 |

185±19 |

44 |

340±18 |

46 |

31±3 |

|

|

1 |

190 |

266±11 |

190 |

254±5 |

190 |

195±9 |

190 |

226±5 |

216 |

26±1 |

|

|

MRF |

2 |

83 |

250±17 |

83 |

243±8 |

83 |

191±14 |

80 |

237±9 |

81 |

22±2 |

|

3 |

49 |

249±16 |

47 |

265±10 |

49 |

205±14 |

47 |

254±10 |

46 |

20±2 |

|

|

1 |

189 |

368±17 |

189 |

325±7 |

189 |

287±14 |

189 |

299±8 |

215 |

23±1 |

|

|

MBF |

2 |

82 |

374±24 |

82 |

344±11 |

82 |

281±18 |

82 |

313±11 |

82 |

23±2 |

|

3 |

49 |

358±27 |

49 |

329±13 |

49 |

280±20 |

49 |

309±13 |

49 |

21±2 |

|

|

1 |

33 |

160±17 |

33 |

100±7 |

33 |

110±10 |

33 |

87±8 |

60 |

28±3 |

|

|

MG1 |

2 |

26 |

111±15 |

19 |

98±9 |

26 |

74±11 |

13 |

94±15 |

15 |

28±4 |

|

3 |

26 |

112±12 |

20 |

102±7 |

27 |

89±11 |

18 |

93±11 |

19 |

25±4 |

|

|

1 |

50 |

188±18 |

50 |

225±14 |

50 |

125±12 |

50 |

175±12 |

62 |

31±2 |

|

|

MG2 |

2 |

26 |

143±15 |

25 |

208±22 |

26 |

93±13 |

20 |

173±22 |

20 |

33±5 |

|

3 |

27 |

168±18 |

26 |

231±20 |

27 |

119±14 |

24 |

195±18 |

24 |

33±4 |

|

П р и м еч а н и е : в первом слева столбце расположены сокращённые обозначения тестированных мышц (см. табл. 1); во втором слева столбце цифрами обозначены сроки проведения обследования: 1 – до лечения, 2 – сразу после его окончания, 3 — через 3 месяца после окончания лечения чаев они несущественны и не превышали 5–10% от исходного уровня. Более выраженное снижение ЭМГ имело место для короткого разгибателя пальцев стопы (16–17%; Р>0,05), больших (31–33%; Р<0) и средних (24–25%; Р<0,05) ягодичных мышц.

В то же время ЭМГ коротких сгибателей пальцев стопы увеличивалось по сравнению с исходным уровнем на 29–67% (Р<0,05). Количество наблюдений патологически изменённой ЭМГ составляло 5,3%. Среди них не было случаев полного биоэлектрического «молчания», а количество редуцированной ЭМГ значительно сократилось. Средние значения коэффициентов асимметрии тестированных мышц остались выше 20% уровня и колебались в пределах от 21% до 33%, что несколько ниже, чем в предоперационном периоде.

Через три месяца после проведения лечения сохранялся разнонаправленный характер изменений амплитуды ЭМГ относительно исходного уровня, что свидетельствовало о незавершённости процессов перестройки паттерна активности спинальных двигательных центров мышц нижних конечностей после окончания курса консервативного лечения. Количество наблюдений патологически изменённой ЭМГ составляло 2,5%, что существенно ниже, чем в предыдущие сроки обследования. В основном это была сверхнизкочастотная ЭМГ. Для большинства мышц снизился уровень асимметрии ЭМГ: соответствую- щий показатель тестируемых мышц колебался в диапазоне 20–32% за счёт уменьшения количества значений KAs, превышающих 50–60%, т.е. наблюдалась тенденция приближения асимметрии ЭМГ к верхней границе нормы.

Обсуждение результатов. Значительное билатеральное снижение ЭМГ и наличие патологически изменённых и уреженных паттернов активности у больных с множественными двусторонними остеоартрозами крупных суставов нижних конечностей обусловлено гиподинамией и гипокинезией в сочетании с влиянием ноцицептивной импульсации из области поражения, что косвенно подтверждается нарастанием выраженности изменений биоэлектрической активности вслед за увеличением суммарной степени поражения суставов (см. рисунок 1). В качестве физиологического механизма снижения уровня биоэлектрической активности в данных условиях выступает спинальный вегето-соматический рефлекс [6], спецификой реализации которого можно объяснить разнонаправленность изменений ЭМГ после проведения курса консервативного лечения. С одной стороны, подавление очагов ноцицептивной активности в сочетании с повышением интенсивности проприоцептивной афферентации ведёт к уменьшению уровня спинального охранительного торможения части мышц нижних конечностей, что в сочетании с интенсификацией их кровоснабжения проявляется в

0-4.

9-12.

I I - амплитуда, ^ - частота ЭМГ на стороне максимального снижения биоэлектрической активности мышц.

I I - амплитуда, •- частота ЭМГ на стороне минимального снижения биоэлектрической активности мышц.

Взаимосвязь ЭМГ-параметров тестированных мышц со степенью выраженности патологического процесса в суставах нижней конечности виде повышения амплитуды ЭМГ, уменьшения степени асимметрии и частоты встречаемости патологически изменённых паттернов активности, вплоть до полного исчезновения случаев биоэлектрического «молчания».

В то же время, изменение режима двигательной активности ведёт к перестройке пула соответствующих моторных программ управления нижними конечностями, что сопровождается перераспределением уровней настроечной активации соответствующих мотонейронных пулов, в результате чего уровень супраспинального торможения части спинальных двигательных центров возрастает, что проявляется в снижении амплитуды ЭМГ соответствующих мышц.

Таким образом, консервативное лечение больных с остеоартрозами крупных суставов нижних конечностей вызывает перестройку ЭМГ- паттернов максимального произвольного напряжения мышц нижних конечностей, сопровождающуюся уменьшением степени асимметрии уровней активности в парах мышц и уменьшением количества наблюдений патологически изменённой ЭМГ, что свидетельствует об улучшении функционального состояния их опорнодвигательной системы.

Список литературы Динамика функционального состояния мышц при консервативном лечении остеоартрозов крупных суставов нижних конечностей

- Методические основы клинической электронейромиографии: Руководство для врачей/Под ред. В.Н. Команцева, В.А. Заболотных. -СПб.: Лань, 2001. -350 с.

- Персон, Р.С. Электромиография в исследованиях человека/Р.С. Персон. -М.: Наука, 1969. -199 с.

- Плохинский, Н.А. Биометрия/Н.А. Плохинский. -М.: Изд-во МГУ, 1979. -367 с.

- Реактивность и пластичность коры головного мозга в условиях вазоактивной краниопластики/В.И. Шевцов, А.П. Шеин, А.А. Скрипников, Г.А. Криворучко. -Курган: Дамми, 2006. -128 с.

- Сайфутдинов, М.С. Электрофизиологическая оценка адаптационной реакции двигательных единиц мышц нижних конечностей ортопедических больных в условиях дистракционного остеосинтеза/М.С. Сайфутдинов//Вестник новых медицинских технологий. -2006. -№ 3. -С. 145-148.

- Алатырев, В.И. Влияние длительного ноцицептивного раздражения на двигательные функции человека/В.И. Алатырев, А.М. Еремеев, И.Н. Плещинский//Физиология человека. -1990. -Т. 16. -№ 3. -С. 77-83.