Динамика горизонтальной структуры галофитной растительности в условиях Койбальской степи (Хакасия)

Автор: Кононова Н.А., Зоркина Т.М.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 5, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены исследования ди-намики галофитной растительности на юж-ном побережье горько-соленого оз. Куринка (Койбальская степь, Хакасия). Исследования проводились в период с 2008 по 2016 г. мар-шрутным и стационарным методами. В ходе исследования отмечена последовательная смена растительных сообществ. Основной причиной, в отличие от северного побережья, является изменение высоты местности от-носительно зеркала озера. Южный берег бо-лее крутой и представляет собой северный склон куэстовой гряды, у подножия которой располагается озеро. Здесь более заметна смена видового состава в зависимости от вы-соты берега, крутизны склона и степени за-соления почв. В результате исследования вы-делено шесть зон с последовательной сменой растительных сообществ: прибрежная зона без растительности, периодически затоп-ляемая озерной водой; солеросовый, бескиль-ницево-сведовый, полынно-волоснецовый, ири-сово-волоснецово-бескильницевый, караганово-полынно-ковыльный фитоценозы. Преобла-дающими являются виды из семейств Poacaea, Asteraceae и Amaranthaceaea (Chenopodiacea). Показано, что доля галофи-тов составляет 23 % от общего числа видов, это свидетельствует о значительной степе-ни засоления почв. Отмечено, что видовой состав растительных сообществ остается практически неизменным за весь период ис- следований, в то время как проективное по-крытие доминирующих видов, их участие в общем сложении сообщества заметно отли-чается при различных природно-климатичес-ких условиях вегетационного сезона. В засуш-ливые годы в слабозасоленных сообществах отмечается преобладание мезоксерофитов и ксерофитов, на засоленных почвах с концен-трацией соли свыше 2 г/л выявлено формиро-вание моновидовых эугалофитных сообществ (Suaeda linifolia или Salicornia europaea).

Галофиты, геоботани-ческий профиль, проективное покрытие, гори-зонтальная структура, оз. куринка

Короткий адрес: https://sciup.org/140224195

IDR: 140224195 | УДК: 581.524

Текст научной статьи Динамика горизонтальной структуры галофитной растительности в условиях Койбальской степи (Хакасия)

Введение . На засоленных почвах могут произрастать растения-галофиты, физиологически адаптированные к высокой концентрации солей в почве. Галофиты – это экологически, физиологически и биохимически специализированные растения, способные нормально функционировать и продуцировать в условиях засоленной среды и/или орошения соленой водой [4, 7]. Повышение продуктивности засоленных земель, создание на их месте высокопродуктивных кормовых биоценозов, вовлечение их в сельскохозяйственный оборот является важнейшей задачей. Для решения поставленной задачи на определенной территории необходимо оценить закономерности формирования растительного покрова в условиях различной степени засоления почв [6].

Цель исследования : изучение динамики горизонтальной структуры галофитных растительных сообществ с учетом разной степени засоления почв.

Объект и методы исследования. Объектом настоящего исследования является растительность галофитных лугов, приуроченная к южному берегу озера Куринка Алтайского района Республики Хакасия (53°26´25´´с.ш.; 91°35´42´´в.д. – 53º24´43´´с.ш.; 91°35´46´´в.д.). Вся территория района расположена в пределах Минусинской котловины в Койбальской степи. Озеро Куринка продолговатой формы, бессточное. Площадь его зеркала 120 га. По составу озерная вода слабощелочная, хлоридно-сульфатная натриевая, в ней в небольшом объеме присутствуют карбонаты. Общая минерализация высокая, изменяется по площади и глубине от 72 до 108 г/л [3]. Исследования проводились в период с 2008 по 2016 г. маршрутным и стационарным методами. Сбор растительного материала для определения видового состава и типов растительных сообществ, а также отбор почвенных образцов производился в ходе однодневных полевых выездов в течение всего вегетационного сезона (май – сентябрь). Геоботаничекие описания проведены по традиционным методикам [1]. Так как участок исследования относится к луговому сообществу, то был выбран размер площадки 100 кв. м. Площадки закладывались в форме квадрата 10 × 10 м. За период исследований выполнено 200 основных геоботанических описаний с изучением видового состава, проективного покрытия, ярусности, жизненности видов, фенофаз вегетации. Латинские названия растений приведены по сводке С.К. Черепанова (1995). Степень засоления почвы определена с помощью анализа водной вытяжки почвы (ГОСТ 26423-85) кондуктометром Dist 4 (Hanna) с коэффициентом пересчета 0,75.

Результаты исследования. В ходе исследования на южном берегу оз. Куринка выделено 26 видов высших сосудистых растений. Преобладающими являются представители семейств Poacaea, Asteraceae и Amaranthaceaea (Cheno-podiacea), доля которых составляет 30, 20 и 11,5 % соответственно. Доминирующими жизненными формами на участке исследования являются многолетние травянистые стержнекорневые виды (69,2 % от общего числа). Доля однолетних видов также достаточно высока и составляет 26,9 %. К однолетникам относятся типичные галофиты (эугалофиты), приуроченные к засоленным почвам. Распределение экологических групп также свидетельствует о почвенном засолении: доля галофитов составляет 23 %. Участие ксерофитов и мезоксерофитов составляет 26,9 и 23 % соответственно.

На южном побережье оз. Куринка отмечена последовательная смена растительных сообществ. Основной причиной, в отличие от северного побережья [2], является изменение высоты берега относительно зеркала озера (более 16 м при длине транссекты 240 м). Южный берег более крутой и представляет собой северный склон куэстовой гряды, у подножия которой располагается озеро.

Для прибрежной части характерно отсутствие растительного покрова. Далее отмечена последовательная смена видового состава, формирующего следующие растительные сообщества: солеросовый (Ф.1юж), бескильницево-сведовый (Ф.2юж), полынно-волоснецовый (Ф.3юж), ирисо-во-волоснецово-бескильницевый (Ф.4юж), кара-ганово-полынно-ковыльный (Ф.5юж) (табл. 1).

Основные показатели растительности южного берега оз. Куринка

Таблица 1

|

Фитоценоз (доминанта) |

Кол-во видов на 100 м2 |

ОПП, % |

СЗ, г/л |

Кол-во ярусов (высота, см) |

|

Солеросовый ( Salicornia europaea ) |

1 |

60–70 |

1,27 |

I (15–20) |

|

Бескильницево-сведовый ( Puccinelliatenuissima , Suaedacorniculata ) |

5 |

55–60 |

1,3 |

I (25-30) |

|

Полынно-волоснецовый ( Artemisia nitrosa , Elymusjunceus ) |

7 |

70–80 |

0,3 |

I (60) II (40) III (20) |

|

Ирисово-волоснецово-бескильницевый ( Iris biglumis, Elymusjunceus, Puccinelliatenuissima ) |

9 |

65–70 |

0,11 |

I (70) II (30) III (15) |

|

Караганово-полынно-ковыльный ( Caraganaspinosa, Artemisia frigida, Stipacapillata ) |

14 |

50–60 |

0,26 |

I (150) II (40) III (15–20) |

Расстояние от воды до первых растений из- В засушливые годы (2010, 2014, 2015) зона без меняется в зависимости от количества осадков. растений может достигать 10 м. Побережье

песчаное, с характерным запахом сероводорода. Степень засоления составляет 2,04 г/л.

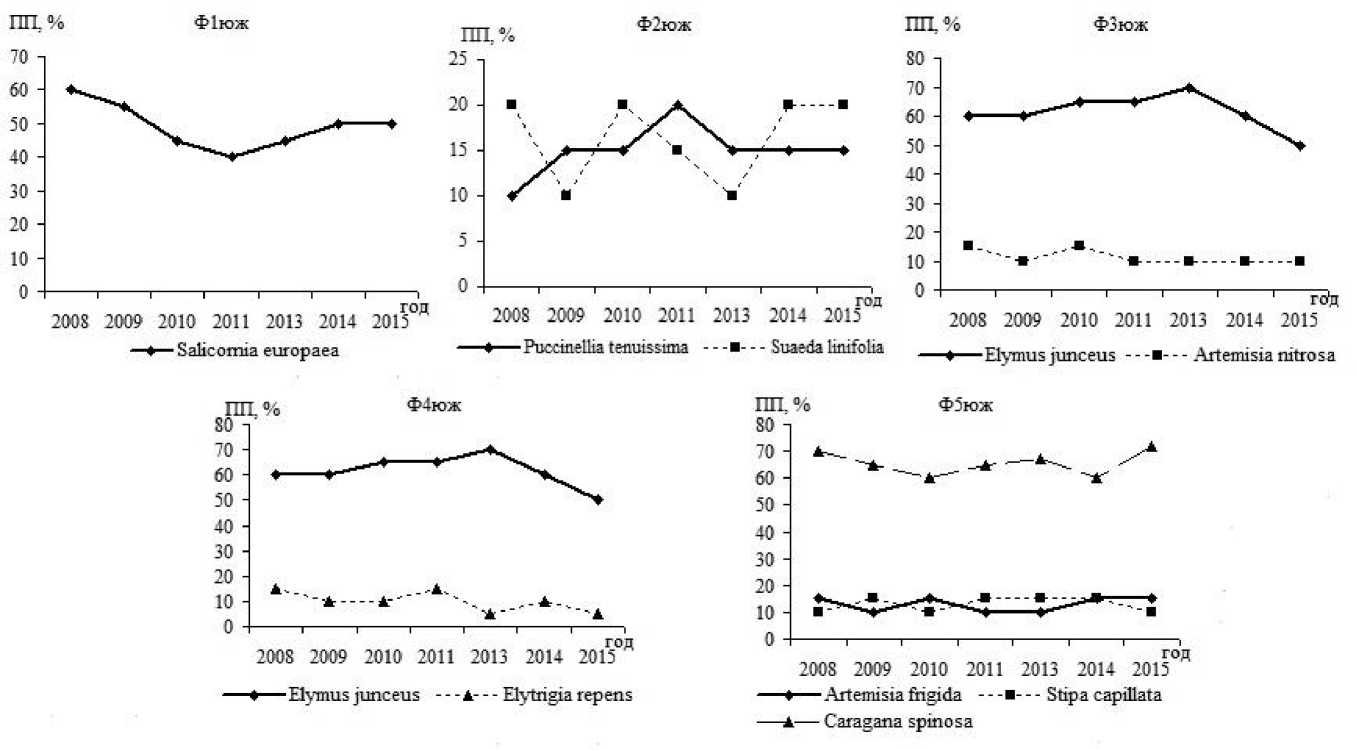

По мере удаления от воды начинают появляться единичные растения Salicornia europaea L., которые впоследствии формируют моновидовой солеросовый фитоценоз (Ф.1юж). Ф.1юж расположен на мокром солончаке, степень засоления снижается до 1,27 г/л. Почва маломощная, супесчаная с близким выходом грунтовых вод. Фитоценоз имеет одноярусную структуру, средняя высота побегов солероса составляет 15–20 см. Общее проективное покрытие (ОПП) в период максимального роста составляет 60– 70 % (рис.). За период исследований отмечено изменение площади фитоценоза. В засушливые годы фитоценоз состоит из пятен разной длины, шириной не более 2 м. В более влажные годы (2008) фитоценоз представляет собой сплошной пояс, расположенный вдоль береговой линии.

В солеросовый фитоценоз по мере продвижения вверх по склону отмечается внедрение Suaeda linifolia Pall. и Puccinellia tenuissima Litv. Ex V. Krecz., слагающих бескильницево-сведовый фитоценоз (Ф.2юж). Бескильницево-сведовый фитоценоз имеет низкое видовое богатство и включает 5 видов. Основной доминант S. linifolia имеет до 40 % проективного покрытия. Содоминант P. tenuissima в отдельные годы (2009 и 2013) может занимать до 20 %. ОПП фитоценоза составляет 55–60 %. Вертикальная структура Ф.2юж не выражена, высота растительности составляет 25–30 см. В период плодоношения P. tenuissima (конец июня) появляются генеративные побеги высотой до 45 см.

Распространение бескильницево-сведового фитоценоза ограничивается значительным изменением рельефа местности (крутизна склона составляет 7 град.). Типичные галофиты (эуга-лофиты), которым для развития необходимо обязательное присутствие солей, исчезают, появляются луговые галофитные виды, формирующие полынно-волоснецовый фитоценоз (Ф.3юж). Ф.3юж расположен на крутом склоне и представлен семью видами. Сообщество имеет выраженную трехъярусную структуру, где первый ярус, высотой до 70 см, представлен доми-нантом Elymus junceus Fisch. Второй ярус (высота 35–40 см) занимают Iris biglumis Vahl, Puccinellia tenuissima , Artemisia nitrosa Web.

Третий ярус представлен Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr., который занимает до 5 % проективного покрытия. Общее проективное покрытие фитоценоза составляет 70–80 %. На протяжении всего периода исследований отмечено доминирование E. junceus . Волоснец занимает до 50 % площади сообщества и образует крупные куртины, между которыми формируется группировка полыни селитрянной ( A. nitrosa ), проективное покрытие которой – 10– 12 %. Из разнотравья постоянно присутсвуют I. biglumis , Achillea millefolium L., Heteropappus altaicus .

По мере продвижения вверх по склону участие волоснеца несколько уменьшается (до 30 %), появляется Elytrigia repens (L.) Nevski. Полынно-бескильницевый фитоценоз постепенно сменяется ирисово-волоснецово-бескильницевым (Ф.4юж). Степень засоления почвы минимальна и составляет 0,11 г/л. Почва является слабозасоленной. Крутизна склона на этом участке максимальна.

Характерны процессы смывания, влага не задерживается на поверхности почвы и спускается вниз по склону. Растительный покров разрежен. Куртины волоснеца занимают до 40 % площади фитоценоза.

Ирисово-волоснецово-бескильницевый фитоценоз имеет трехъярусную структуру, где первый ярус занимает Elymus junceus , высота которого составляет 60–80 см. Второй ярус занят Puccinellia tenuissima , Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. и Iris biglumis .

В восточном направлении вдоль береговой линии карагана колючая формирует сплошной пояс. Второй ярус намного ниже первого и представлен преимущественно травянистыми формами, главным образом, видами из семейства Poaceae – Festuca valessiaca Gaudin, Stipa capillata L. Третий ярус, высотой до 20 см, занимают мелкодерновинные злаки Agropyron crystatum (L.) Beauv., Koeleria cristata (L.) Pers. Из полыней присутствует Artemisia frigida , из осоковых – Carexduriuscula , из разнотравья – Dianthusversicolor Fisch. Ex Link, Heteropappus altaicus , Potentilla bifurca . В тени караганы колючей встречается земляника зеленая Fragaria viridis (Duch.) Weston.

пп.%

Ф1юж

70 п

60 -

30 -

20 -

10 -

50 -

40 - год 2015

0 4--------------1--------------1--------------1---------------1--------------1-------------

2008 2009 2010 2011 2013 2014

—♦— Salic omia europaea

ПИ %

ФЗюж

Elymus junceus —■—Artemisia nitrosa

---------'----------1----------1----------’----------1----------1-------гЭд 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015

80 -|

70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

0 -

Ф5юж

ПП.%

80 -I

70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

0-- год

2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015

—Artemisia ftigida —■—Stipa capillata

— Caragana spinosa

0 4-------------1-------------1-------------1-------------1-------------1-------------1-------------1

год 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015

---♦—PuccineUia tenuissima —■—Suaeda linifolia

Ф4юж год

2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015

ПП.% 80 A 70 -60 - * 50 -40 -30 -20 ' A 10 -

0 —

■♦— Elymus junceus — A— Elytrigia rep ens

ПП: % 25 -i

Ф2юж

Динамика проективного покрытия (ПП, %) доминирующих видов растительных сообществ в условиях южного побережья оз. Куринка (названия фитоценозов Ф1юж, Ф2юж, Ф3юж, Ф4юж, Ф5юж – в тексте)

Вестник КрасГАУ. 2017. №5

Общее проективное покрытие караганово-полынно-ковыльного сообщества составляет в среднем около 70 %. Для участка, покрытого Caragana spinosa, проективное покрытие составляет 100 %, для травянистой части сообщества – 50 %. По годам исследования отмечено, что кустарниковая растительность практически не изменила площадь распространения. Травянистый участок оказался более подвержен влиянию погодных факторов. В 2008 г., который является средним по количеству осадков, соотношение содоминантов было равномерным. Участие Artemisia frigida , Heteropappus altaicus и Stipa capillata составило 15, 10 и 10 % соответственно. В последующие годы значительных изменений в структуре не отмечено, за исключением динамики проективного покрытия Heteropappus altaicus , участие которого в 2015 г. сократилось до 2 %. Для караганово-полынно-ковыльного фитоценоза также характерно влияние выпаса скота. В 2014 и 2015 гг. наблюдались зоны вытаптывания и стравливания.

Выводы. Проведенные исследования показывают, что растительный покров южного берега горько-соленого озера Куринка изменяется по мере удаления от зеркала озера и зависит от степени засоления почв. За период исследований отмечена общая тенденция к уменьшению общего проективного покрытия сообществ, что связано с увеличением антропогенной нагрузки в виде выпаса КРС, так как значительных погодно-климатических вариаций отмечено не было.

Видовой состав растительных сообществ остается стабильным за весь период исследований, в то время как их горизонтальная структура, соотношение основных видов-доминантов изменяется значительно.

Показано, что в засушливые годы в сообществах, приуроченных к почвам с максимальной степенью засоления, доля галофитов возрастает. Во влажные годы увеличивается участие других экогрупп (мезоксерофиты, ксерофиты).

Список литературы Динамика горизонтальной структуры галофитной растительности в условиях Койбальской степи (Хакасия)

- Зоркина Т.М. Фитоценология: учеб.-метод. пособие. -Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова, 2003. -48 с.

- Кононова Н.А., Печуркин Н.С. Пространст-венно-временная динамика растительности галофитных лугов степной зоны республики Хакасия//Изв. Самар. науч. центра РАН. -2012. -Т. 14, № 1(5). -С. 1272-1275.

- Кривошеев А.С. Лечение и отдых на озерах Красноярского края. -Красноярск: Красно-ярец, 1991. -93 с.

- Найданов Б.Б. Флора засоленных место-обитаний юго-западного Забайкалья: кор-мовая оценка//Вестн. КрасГАУ. -2009. -№ 11. -С. 39-43.

- Самойлова А.П. К характеристике флоры и растительности засоленных почв Хакасии//Изв. Томского отделения всесоюз. ботан. общества. -1959. -Т. 4. -С. 27-38.

- Чупрова В.В., Рудакова Г.Д. Основные па-раметры почв приозерной котловины Ши-ринской степи//Вестн. КрасГАУ. -2011. -№ 9. -С. 47-54.

- Шамсутдинов З.Ш., Савченко И.В., Шам-сутдинов Н.З. Галофиты России, их эколо-гическая оценка и использование. -М.: Изд-во РАСХН, 2000. -390 с.