Динамика и структура возобновления лиственных пород после прочистки в культурах ели сибирской на Среднем Урале

Автор: Терехов Г.Г., Андреева Е.М., Стеценко С.К.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесоведение и лесоводство

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты изучения видового состава, численности (сохранности) и роста вегетативного возобновления лиственных деревьев и кустарников в первые 4 года после прочистки культур ели сибирской (Picea obovata Ledeb.) в Свердловской обл. Исследования проведены в трех типах леса - ельнике разнотравно-зеленомошниковом, ельнике травяном и ельнике-сосняке ягодниковом. Впервые для Среднего Урала установлено, что после прочистки в лесных культурах ели наибольшее количество древесных видов в составе вторичного вегетативного возобновления присутствует в ельнике разнотравно-зеленомошниковом. Дикая зоофауна, питаясь молодыми деревьями и кустарниками, оказывает существенное влияние на численность (сохранность) и состав формируемых молодняков. Развитие поросли (численность и рост) березы повислой и березы пушистой, ивы козьей и корневых отпрысков осины активнее происходит в условиях повышенной освещенности в ельнике разнотравно-зеленомошниковом, поэтому в отличие от других типов леса здесь в ближайшем будущем потребуется очередной прием рубок ухода.

Рубки ухода, тип леса, рост поросли и отпрысков, отпад

Короткий адрес: https://sciup.org/143179037

IDR: 143179037 | УДК: 630.232:630.174.755:630.241:630.231.4 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2022.3.02

Текст научной статьи Динамика и структура возобновления лиственных пород после прочистки в культурах ели сибирской на Среднем Урале

Рубки ухода за лесом являются неотъемлемой частью процесса лесовыращивания, они направлены на регулирование состава и улучшение санитарного состояния насаждений, повышение производительности и устойчивости древостоев, сокращение сроков выращивания технически спелой древесины требуемых сортиментов [1–5]. Формирование с помощью рубок ухода в горных лесах таежной зоны древостоев с преобладанием хвойных пород способствует усилению средообразующих функций леса – водоохранной, почвозащитной, климаторегулирующей и др. [6, 7]. Под воздействием рубок ухода в нижних ярусах растительности происходят существенные изменения [8–11]. Наиболее изучена динамика естественного возобновления после рубок ухода на участках культур дуба, сосны, особенно в южных районах европейской части страны, и крайне мало работ [9, 12, 13] о структуре вегетативного возобновления, динамике численности и текущем приросте каждого вида лиственных пород на участках лесных культур после рубок ухода в таежной зоне с ее многообразием типов леса.

Цель работы – анализ структуры, динамики и роста вегетативного возобновления лиственных деревьев и кустарников после прочистки на участках 19-летних культур ели сибирской в трех типах леса.

Решаемые задачи – изучение видового состава, численности (сохранности) и роста вегетативного возобновления лиственных деревьев и кустарников в Свердловской обл. в первые 4 года после прочистки на стационарных опытно-производственных участках (ОПУ) культур ели сибирской ( Picea obovata Ledeb.) в начале II класса возраста в типах леса: ельник разнотрав-но-зеленомошниковый, ельник травяной, ельник-сосняк ягодниковый.

Материалы и методы исследования

Исследования проводили в течение 4-х лет на трех ОПУ, которые находятся на территории

Новоуральского участкового лесничества Невьянского лесничества в подзоне южно-таежных лесов Свердловской обл. [14]: ОПУ-1 заложен в типе леса ельник разнотравно-зеленомошни-ковый, ОПУ-2 – ельник травяной и ОПУ-3 – ельник-сосняк ягодниковый.

Первый прием рубок ухода на всех ОПУ – осветление – проводили узкими коридорами вдоль рядов 10-летних культур ели. На всех ОПУ направление рядов ели – с севера на юг. Большая часть лиственных деревьев и кустарников в междурядьях была оставлена для защиты ели от воздействия заморозков.

Перед прочисткой давность вырубки на ОПУ-1 составляла 25 лет, ОПУ-2 – 23 года и ОПУ-3 – 21 год. Состав древостоя на участках существенно различался: на ОПУ-1 – 3Е5Б2Ос с подлеском из черемухи, рябины и ив, на ОПУ-2 – 5Е4Б1Ос и ОПУ-3 – 6Е3Б1Ос с рябиной. Прочистка на всех ОПУ (19-летние культуры ели) была проведена в течение одного осеннего сезона (сентябрь–октябрь). Рубками ухода на ОПУ-1 сформированы 6 секций с разной полнотой насаждений, на ОПУ-2 и ОПУ-3 – по 4 секции.

В секциях 1 на всех ОПУ в рядах и междурядьях вырубали все естественно возобновившиеся деревья и кустарники высотой более 0,3 м; в секциях 2 в рядах и междурядьях удаляли высокие с разросшейся кроной деревья и кустарники естественного возобновления, затеняющие вершины ели в рядах и препятствующие ее росту; в секции 3 (только на ОПУ-1) вырубали отдельные естественно возобновившиеся деревья и кустарники, под кроной которых находились деревья ели в культурах; в секциях 1а, 2а и 3а – дополнительно проведено равномерное изрежи-вание деревьев ели в рядах. Во всех секциях ОПУ-1 присутствовали следующие виды деревьев и кустарников: ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная, осина, березы повислая и пушистая, ива козья, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная и ива sp. (кустарник высотой до 2 м, пока этот вид не определен); на ОПУ-2 – те же виды, за исключением ивы sp. и на ОПУ-3 – те же виды, за исключением черемухи, ивы sp.

Полнота древостоя после прочистки в секциях 1 всех ОПУ была 0,7, секциях 2 – 0,9 и секции 3 – 1,0; в секциях 1а всех ОПУ – 0,5, секциях 2а всех ОПУ – 0,7 и секции 3а (ОПУ-1) – 0,9.

В данной работе материалы исследований приводятся только по секциям 1а, 2а и 3а. Доля ели в составе древостоя после прочистки в секциях 1а всех ОПУ – 10 ед.; в секциях 2а на ОПУ-1 – 5 ед., на ОПУ-2 – 6 ед.; на ОПУ-3 – 7 ед.; в секции 3а (ОПУ-1) – 4 ед.

Рубку деревьев при прочистке осуществляли с помощью ручных бензоинструментов (мотосекор, сучкорезка). Сразу после рубки в каждой секции с индексом «а» заложено по 2 постоянных пробных площади (ППП), каждая размером 1 000 м2, длинная сторона (50 м) которых располагается вдоль рядов культур с охватом не менее 3 междурядий. Исследования за развитием поросли на ППП проведены по методике, составленной авторами с использованием отдельных положений лесоводства и лесоведения. На ППП проводили сплошной перечет и картирование пней деревьев, кустарников (по видам). Каждый пень и биогруппу осины с присвоенным номером включали в ведомость, в которую ежегодно в течение 4-х лет подряд вносили следующую информацию: количество порослевин (отпрысков) и их высота, повреждение лосями, зайцами, отпад и др. Учет однолетних растений вегетативного возобновления проводили в конце августа следующего после рубки года, а растений 2-, 3- и 4-летнего возраста – в начале мая и в конце августа. Четырехлетнюю поросль распределяли по ступеням (градациям) высот через 0,49 м.

Одновременно с картированием пней замеряли их диаметры. У пней берез пушистой и повислой (далее – березы) он составлял 7–22 см, осины – 5–20, ивы козьей – 10–24, ивы sp. – 1,5–3,0, рябины – 3–8, черемухи – 4–12 см. Освещенность поверхности почвы прямыми и отраженными от крон ели солнечными лучами в секциях 1а на всех ОПУ в утренние часы (с 6 до 11 ч) составляла 32–78 % полной освещенности (открытое место), в дневные часы (с 11 до 16 ч) – около 100 % и вечером (с 16 до 21 ч) – 80–32 %; в секциях 2а эти показатели были ниже и в среднем составляли: утром – 34 %, днем – 74 и вечером – 31 % ; в секции 3а – 22, 47 и 19 % соответственно.

Результаты исследований и обсуждение

Количество пней и их породная (видовая) принадлежность на ОПУ, заложенных в разных типах леса, существенно различаются (табл. 1). Наибольшее число видов деревьев и кустарников и количество пней отмечено в ельнике раз-нотравно-зеленомошниковом (ОПУ-1). В этом типе леса во всех секциях преобладали пни высокоствольных деревьев – берез, ивы козьей и осины, доля которых в секции 1а составляла 58,1 %, секции 2а – 63,3 % и секции 3а – 77,2 % общего количества. Пни кустарников наиболее представлены ивой sp. в секции 1а – 37,2 %, секции 2а – 20,9 % и секции 3а – 12,2 %; суммарная доля пней рябины обыкновенной и черемухи обыкновенной – 4,7, 6,8 и 10,6 % соответственно. В типе леса ельник травяной (ОПУ-2) доля пней берез, осины и ивы козьей в секции 1а составляла 58,9 %, секции 2а – 45,2 %; в ельнике-сосняке ягодниковом (ОПУ-3) – 18,0 и 13,2 % соответственно. В то же время в этих двух типах леса очень много пней подлесочной породы (рябины) – 38,4–49,7 и 81,0–86,8 % соответственно.

Максимальная доля пней с порослью отмечена во всех типах леса в секциях 2а (см. табл. 1), а минимальная – в секции 3а. Численность однолетних побегов (порослевин) любой породы не зависит от размера пня. Наибольшее количество порослевин образовалось на пнях берез и ивы козьей (16–18 шт. на одном пне), но доля таких пней составляла 8 % (114 шт./га) и 2 % (30 шт./ га) соответственно.

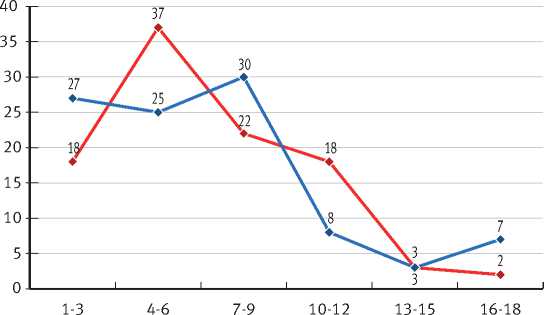

Распределение пней берез и ивы козьей по количеству однолетних порослевин в секции 2а ОПУ-1 приведено на рис. 1. Наибольшее количество пней берез (30 %) имели от 7 до 9 поро-слевин на одном пне, а пней ивы козьей (37 %) – 4–6 шт. На всех (100 %) пнях ивы sp. отмечена поросль, преобладают пни с 2–4 порослевинами

Таблица 1. Распределение количества пней с 1-летней порослью по породам в различных типах леса и секциях

|

Секция |

Количество пней, шт./га (доля пней с 1-летней порослью от данного вида) Доля пней вида от общего количества пней на секции, % |

||||||

|

Березы (повислая, пушистая) |

Осина |

Ива козья |

Рябина |

Черемуха |

Ива sp. |

Всего пней, шт./га % |

|

|

ОПУ–1. Ельник разнотравно-зеленомошниковый |

|||||||

|

1а |

2 010 (71) 35,3 |

440 (8,8) 7,7 |

860 (90) 15,1 |

85 (96) 1,5 |

182 (99) 3,2 |

2 120 (100) 37,2 |

5 697 100 |

|

2а |

820 (79) 37,6 |

220 (4,6) 10,1 |

340 (100) 15,6 |

68 (98) 3,1 |

80 (98) 3,7 |

650 (100) 20,9 |

2 178 100 |

|

3а |

230 (66) 34,8 |

90 (0) 13,6 |

190 (75) 28,8 |

40 (94) 6,1 |

30 (90) 4,5 |

80 (90) 12,2 |

660 100 |

|

ОПУ–2. Ельник травяной |

|||||||

|

1а |

580 (58) 25,7 |

340 (4,4) 14,8 |

430 (89) 18,7 |

880 (97) 38,4 |

64 (100) 2,4 |

- |

2 294 100 |

|

2а |

260 (66) 14,2 |

180 (5,6) 9,8 |

390 (92) 21,3 |

910 (100) 49,7 |

92 (100) 5,0 |

- |

1 832 100 |

|

ОПУ–3. Ельник-сосняк ягодниковый |

|||||||

|

1а |

160 (60) 4,8 |

290 (3,6) 8,8 |

180 (71) 5,4 |

2 680 (68) 81, 0 |

- |

- |

3 310 100 |

|

2а |

90 (66) 3,9 |

60 (0) 2,5 |

160 (76) 6,8 |

2 040 (78) 86,8 |

- |

- |

2 350 100 |

Доля пней с порослью, %

Количество порослевин на 1 пне, шт.

Береза

Ива козья

Рис. 1. Распределение однолетней пневой поросли двух высокоствольных пород в секции 2а ОПУ-1

(редко 7 шт.), у черемухи – от 4 до 9 шт. (в основном 6 порослевин), рябины – от 3 до 6 (преимущественно 5 шт., единично – 8 шт.). Пней осины с порослью было очень мало (20–60 шт./ га), на них чаще всего отмечено по 1, реже по 2 и лишь на нескольких пнях – по 3 порослевины.

В то же время на каждой ППП (в 6–11 местах) из придаточных почек одного или нескольких корней, отходящих от одного пня, появилось от 6 до 48 отпрысков (побегов).

Наибольшее количество корневых отпрысков выявлено в секциях 1а всех ОПУ, чуть менее – в секциях 2а и значительно меньше в секции 3а. Появление одновременно пневой поросли и корневых отпрысков осины от одного и того же пня отмечено дважды лишь в секции 1а ОПУ-1.

Общая численность однолетней пневой поросли в секции 1а в типе леса ельник разнотравно-зеленомошный (ОПУ-1) превышала 22 тыс. шт./га, а вместе с корневыми отпрысками – 25 тыс. шт./га (табл. 2). Суммарная доля поросли высокоствольных деревьев (берез, осины, ивы козьей) достигала 69 %. В секциях 1а в типе леса ельник травяной (ОПУ-2) общее количество пневой поросли и корневых отпрысков составляло 11,4 тыс. шт./га, суммарная доля поросли высокоствольных деревьев – 66 %, а в типе леса ельник-сосняк ягодниковый (ОПУ-3) – 14,4 тыс. шт./

Таблица 2. Количество растений вегетативного происхождения на опытно-производственных участках, шт./га

|

Порода |

ОПУ-1 |

ОПУ-2 |

ОПУ-3 |

||||

|

Секция |

Секция |

Секция |

|||||

|

1а |

2а |

3а |

1а |

2а |

1а |

2а |

|

Через 1 год после прочистки

|

Берёзы |

9 320 |

4 750 |

1 056 |

2 193 |

1 121 |

621 |

385 |

|

Осина |

160 |

100 |

0 |

40 |

80 |

10 |

20 |

|

Осина* |

3 060 |

1 860 |

80 |

2 820 |

1 330 |

2 340 |

980 |

|

Ива козья |

5 075 |

2 228 |

1 068 |

2 509 |

2 358 |

701 |

788 |

|

Рябина |

324 |

268 |

152 |

3 416 |

3 640 |

10 720 |

6 364 |

|

Черёмуха |

1 080 |

222 |

180 |

384 |

552 |

- |

- |

|

Ива sp. |

6 360 |

1 950 |

516 |

- |

- |

- |

- |

|

Итого |

25 379 |

11 472 |

3 052 |

11 362 |

9 081 |

14 392 |

8 537 |

Через 4 года после прочистки

|

Берёзы |

6 680 |

3 580 |

740 |

1 380 |

960 |

508 |

210 |

|

Осина |

0 |

0 |

0 |

20 |

20 |

0 |

0 |

|

Осина* |

1 990 |

990 |

48 |

1 290 |

922 |

1 080 |

520 |

|

Ива козья |

3 030 |

1 650 |

776 |

1 430 |

3 820 |

560 |

590 |

|

Рябина |

420 |

286 |

148 |

4 608 |

604 |

12 140 |

7 960 |

|

Черёмуха |

1 160 |

230 |

160 |

360 |

488 |

- |

- |

|

Ива sp. |

7 808 |

2 150 |

646 |

- |

- |

- |

- |

|

Итого |

21 088 |

8 886 |

2 518 |

9 088 |

6 814 |

14 288 |

9 280 |

* Корневые отпрыски осины

га и 26 % соответственно. В секциях 2а всех ОПУ численность поросли и отпрысков была ниже из-за меньшего количества пней и порослевин на них (на 1–3 шт.).

Незначительное количество поросли крупномерных деревьев отмечено в секции 3а в ельнике разнотравно-зеленомошниковом (ОПУ-1), где на долю пней берез с порослью приходилось 66 %, ивы козьей – 75 %; осины – 0 (см. табл. 1). Максимальное количество порослевин на одном пне у берез составляло 8 шт., ивы козьей – 9, у подлесочных пород их значительно меньше – 3–6 шт. Корневых отпрысков осины здесь было в 21 и 41 раз меньше, чем в секциях 2а и 1а ОПУ-1 соответственно (см. табл. 2).

Различие высот между однолетними поро-слевинами в биогруппах на всех ОПУ достигало 3-кратной величины. Наибольшая высота

(0,88 см) поросли отмечена у берез и ивы козьей, но доля растений с такой высотой – 3 и 39 % соответственно. Наибольшая доля поросли берез (60 %) имеет высоту 0,3–0,49 м, а ивы козьей (39 %) – 0,7–0,89 м. Высота однолетней поросли рябины и черемухи – 11–39 см, а ивы sp. – 3–11 см. Преобладающая часть (69 %) пневой поросли осины имела высоту 0,3–0,49 м, а её однолетние корневые отпрыски – 0,4–1,5 м. В биогруппах однолетней поросли на пнях любой породы и у корневых отпрысков осины выражена дифференциация по высоте. Наименьшая высота поросли всех пород и отпрысков осины отмечена в секции 3а.

Поросль лиственных пород, появившаяся после рубок ухода «на пень», и корневые отпрыски осины служат кормом для зайцев, косуль и лосей. Наличие кормового ресурса в большом количестве на одном и том же месте начинает привлекать дикую зоофауну с первого года. Учет показал, что наибольшая плотность диких животных в зимний период (по сохранившимся весной экскрементам лосей и зайцев) наблюдалась на ОПУ-1, особенно в секциях 1а и 2а, где больше всего поросли и отпрысков.

После первой перезимовки в секциях 1а и 2а на ОПУ-1 обнаружено в среднем 39 % поросле-вин берез с поврежденной верхушечной частью, ивы козьей – 58 % и осины – 27 %. Больше всего повреждены корневые отпрыски осины (72 %). У них не только «скусана» верхняя часть побега, но и дополнительно объедена кора в нижней части растений. Однолетняя поросль рябины, ивы sp. и черемухи не повреждена. Повреждение пневой поросли и корневых отпрысков осины в секции 3а на ОПУ-1 – единичное. В секциях 1а и 2а на ОПУ-2 и ОПУ-3 поврежденных растений вегетативного происхождения оказалось в 1,6– 2,1 раза меньше, чем на ОПУ-1.

Появление новой поросли берез, ивы козьей и ивы sp. (по 1–3 шт. на одном пне), рябины (3–5 шт.) и черемухи (2–4 шт.) во втором вегетационном периоде отмечено лишь на отдельных пнях (в среднем 9–17 % их общего количества с однолетней порослью), а новых корневых отпрысков осины – в 2–6 местах (по 1–6 шт. в одном месте). Общая численность новых порослевин – 130–669 шт./га, а отпрысков – 10–60 шт./га. Высота новой поросли и отпрысков, появившихся на 2-й год после прочистки, оказалась значительно меньше, чем у растений, возникших на тех же пнях или корнях годом ранее.

Осенью 2-летняя поросль берез, ивы козьей, осины и корневые отпрыски осины без повреждений достигли высоты 0,6–2,1 м. Большая часть поврежденных животными растений отрастала за счет почек, сохранившихся в нижней части растений под снегом, но к осени 2-го года их высота была ниже одновозрастных без повреждений. Все 2-летние растения были выше уровня снежного покрова и стали доступны для животных. После второй перезимовки их наиболее массовое повреждение также отмечалось в секциях 1а и 2а на ОПУ-1.

На 3-й год после прочистки появление новой поросли на пнях деревьев и кустарников и отпрысков осины не зафиксировано. Текущий (однолетний) прирост стволика отдельных 3-летних растений берез, ивы козьей на пне и осины на корнях достигал 1,5 м. Эти растения (1, иногда 2) в биогруппах являлись лидерами. Общий прирост поросли за 3 года составлял (в среднем): у ивы sp. – 0,35 м, у рябины – 0,9, черемухи – 1,7 м. К концу 3-го года в биогруппах с порослью и отпрысками усилились дифференциация и отпад растений, прежде всего с повреждениями верхней части стволика или коры. Наибольший урон 3-летней поросли и отпрыскам высотой до 2,5 м нанесен дикими животными в осенне-зимний период в секциях 1а и 2а на ОПУ-1 и ОПУ-2.

К осени 4-го года в секциях 1а и 2а на ОПУ-1 и ОПУ-2 отпад в биогруппах еще больше увеличился. В секции 1а живых порослевин березы на одном пне сохранилось 5 шт. (в среднем), в секции 2а – 3 шт. и секции 3а на ОПУ-1 – 6 шт., ивы козьей – 4, 7 и 8 шт. соответственно; у рябины осталось почти такое же количество порослевин, как и у березы. Наиболее массовый отпад за 4 года произошел у растений осины: на пнях ее поросль почти не сохранилась, а отпрысков в биогруппах осталось менее 50 %.

Численность растений вегетативного происхождения в ельнике травяном (ОПУ-2) и ельнике-сосняке ягодниковом (ОПУ-3) изначально была в 1,4–3,2 раза ниже, чем в ельнике разнотрав-но-зеленомошниковом (ОПУ-1). За 4 года на ОПУ-2 и ОПУ-3 оказалось меньше поврежденных стволиков берез, ивы козьей и осины, чем на ОПУ-1, а поврежденные стволики (лишь верхняя часть) рябины и черемухи встречались единично. Естественный отпад поросли подлесочных видов на ОПУ-2 и ОПУ-3 незначителен, поэтому за счет них сохранилось высокое общее количество поросли (см. табл. 2). На 4-й год после прочистки численность пневой поросли берез, ивы козьей и отпрысков осины в секциях 1а и 2а на всех ОПУ стала заметно снижаться, в том числе без видимых причин. Отпад растений вегетативного возобновления этих древесных пород, поврежденных дикой зоофауной за 4 года, в секциях 1а и 2а на ОПУ-2 составлял 51 и 46 %; на ОПУ-3 – 59 и 48 % и ОПУ-1 – 79 и 67 % соответственно, а в секции 3а – 33 % (общего количества отпавших).

Через 4 года после прочистки в междурядьях 23-летних культур ели в секции 1а на ОПУ-1 сохранилось более 21 тыс. шт./га растений вегетативного возобновления (83 % количества растений первого года), в секции 2а – около 9 тыс. шт./га (77 %); на ОПУ-2 – 9,1 (80 %) и 6,8 тыс. шт./га (75 %) и ОПУ-3 – 14,3 (99 %) и 9,3 тыс. шт./га (109 %) соответственно. На ОПУ-3 увеличение численности произошло за счет появления новых порослевин рябины и их высокой сохранности. Породный состав растений вегетативного возобновления на ОПУ различался. Доля деревьев, достигающих первого яруса в мо-лодняках (осина, березы, ива козья), в секциях 1а на ОПУ-1 составляла 11,6 тыс. шт./га (55 % общего количества сохранившихся), на ОПУ-2 – 4,1 тыс. шт./га (45 %) и ОПУ-3 – 2,3 тыс. шт./га (16 %); в секциях 2а – 6,3 тыс. шт./га (70 %), 3,7 (54 %) и 1,3 тыс. шт./га (14 %) соответственно. Доля рябины и черемухи, занимающих в древесном пологе второй ярус, в секциях 1а и 2а на ОПУ-1 насчитывала 6–8 %, ОПУ-2 – 16–51 % и ОПУ-3 – 84–86 %.

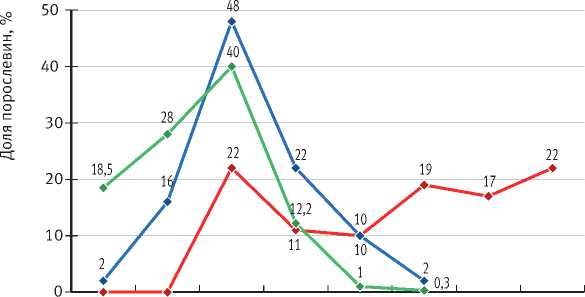

В биогруппах на пнях одной и той же породы различие по высоте между 4-летними порослеви-нами достигало иногда 3–6-кратного значения (рис. 2).

Максимальной высотой характеризовались порослевины ивы козьей, особенно в секции 1а всех ОПУ, где текущий прирост отдельных экземпляров на 2–4-й год достигал 150 см и более. Доля 4-летней поросли высотой более 2,5 м у ивы козьей – 58 %, у берез – только 2 %, у отпрысков осины – 29 %. Через 4 года после прочистки высота 23-летних культур ели сибирской составляла 8–11 м.

Освещенность поверхности почвы, пней и поросли в секции 3а на ОПУ-1 была в 2–3 раза ниже, чем в секции 1а. В результате средняя высота поросли берез в секции 3а в 1-, 2-, 3- и 4-й годы была меньше на 16, 88, 209 и 330 % соответственно, чем в секции 1а ОПУ-1. Еще большие различия между секциями отмечены у поросли

0-0,49 0,5-0,99 1,0-1,49 1,5-1,99 2,0-2,49 2,5-2,99 3,0-3,49 3,5-3,99

Ступени высот, м

—♦— Береза

—♦— Ива козья —♦— Рябина

Рис. 2. Распределение 4-летней пневой поросли по ступеням высот в секции 1а ОПУ-2

ивы sp. и корневых отпрысков осины. Диапазон высоты порослевин этих видов в одних и тех же биогруппах в секции 3а более узкий, чем в секциях 1а и 2а. У поросли ивы sp., черемухи и рябины это выражено в меньшей степени. Следовательно у высокоствольных видов (берез, ивы козьей и осины) световой режим играет существенную роль в появлении и развитии поросли. В секции 3а по сравнению с секциями 1а и 2а очень мало растений, поврежденных животными; отпад незначителен.

Сомкнутость крон растений вегетативного возобновления на 4-й год после прочистки в секциях 1а в среднем составляла: на ОПУ-1 – 70 %, ОПУ-2 – 45 и ОПУ-3 – 40 %; в секциях 2а – 35, 20 и 24 % соответственно.

Выводы

Впервые для Среднего Урала установлено, что состав вторичного вегетативного возобновления существенно различается в зависимости от степени изреживания древостоя и типа леса. Наибольшее количество деревьев в составе вторичного вегетативного возобновления, составляющих первый ярус насаждения, представлено на участке лесных культур в ельнике разнотрав-но-зеленомошниковом по сравнению с ельником травяным и ельником-сосняком ягодниковым.

Активное появление и развитие поросли берез повислой и пушистой, осины и ивы козьей происходит в условиях повышенной освещенности. Осина почти везде развивается за счет корневых отпрысков.

Дикая зоофауна, питаясь молодыми деревьями и кустарниками вегетативного происхождения, повреждает их и таким образом оказывает существенное влияние на численность (сохранность) и породный состав формируемых молод-няков. Чаще всего бывает повреждена осина, что снижает ее участие в формировании будущих смешанных молодняков.

Сомкнутость крон растений вегетативного возобновления к концу 4-го года существенно различалась как между секциями с разной степенью изреживания, так и между типами леса. Максимальная сомкнутость отмечалась в секциях сплошной рубки лиственных пород и составляла: в ельнике разнотравно-зеленомошниковом – 70 %, в ельнике травяном – 45 и ельнике-сосняке ягодниковом – 40 %; в секциях с частичной рубкой – 35, 20 и 24 % соответственно. Поросль древесных и кустарниковых видов и корневые отпрыски в первые 10 лет роста, образуя биогруппы, будут составлять второй ярус, а их кроны в облиственном состоянии, заполняя пространство в междурядьях еловых культур, выполнять положительную функцию: снижать задернение почвы травостоем, обогащать древесный опад листвой и одновременно служить подгоном для главной породы.

Высота 4-летней поросли берез повислой и пушистой достигает 2,5 м, а ивы козьей и корневых отпрысков осины – 3,5 м. В конце второго 10-летия их вершины будут закрывать верхнюю часть ствола культур ели, поэтому потребуется очередной прием рубок ухода – прореживание. В первую очередь он будет необходим в ельнике разнотравно-зеленомошниковом, где высока численность поросли и корневых отпрысков высокоствольных деревьев. В ельнике травяном со значительно меньшей численностью поросли и корневых отпрысков деревьев первой величины возможна выборочная рубка вторичного возобновления, а в ельнике-сосняке ягодниковом она может и не потребоваться, так как в составе вторичного возобновления доминирует подлесочный вид – рябина, не достигающая высоты первого яруса взрослого древостоя.

Работа выполнена в рамках Государственного задания ФГБУН Ботанический сад УрО РАН

Список литературы Динамика и структура возобновления лиственных пород после прочистки в культурах ели сибирской на Среднем Урале

- Дудин, В.А. Способы рубок ухода как средство ускоренной трансформации вторичных мягколиственных лесов в коренные хвойные / В.А. Дудин, А.Н. Коновалов // Лесное хозяйство. - 2006. - № 1. - С. 16-18.

- Сеннов, С.Н. Влияние рубок ухода на производительность древостоев / С.Н. Сеннов // Лесное хозяйство. - 2007. - № 4. - С. 19.

- Лопатин, Е.В. Ранжирование участков лесов России по возможности внедрения методов интенсивного устойчивого лесного хозяйства / Е.В. Лопатин // Устойчивое лесопользование. - 2017. - № 4. - С. 2-7.

- Григорьев, И.В. Комментарии к Правилам ухода за лесами 2018 г. / И.В. Григорьев, О.И. Григорьева // Леспроминформ. - 2018. - № 1. - С. 56-61.

- Чанг, Д. Лесная экономика: учебник: изд. испр. и доп. / Д. Чанг, П.Х. Пирс ; пер. с англ. под общей научной редакцией А.П. Петрова. - Москва: НПЦ Лесное дело, 2019. - 384 с.

- Луганский, Н.А. Рубки ухода в Свердловской области / Н.А. Луганский, С.В. Залесов // Леса Урала и хозяйство в них. - Вып. 15. - Свердловск, 1990. - С. 5-18.

- Правила ухода за лесами. Утверждены приказом Минприроды России от 30.07.2020 № 534. Зарегистрированы в Минюсте России 18.12.2020 № 61555. - Москва, 2020. - 206 с.

- Рубки ухода / Н.А. Луганский, С.В. Залесов, Н.И. Теринов, Г.М. Куликов. - Екатеринбург: УГЛТА, 1993. - 112 с.

- Богданова, Л.С. Изменения, происходящие в нижних ярусах растительности после проведения рубок ухода и комплексного ухода / Л.С. Богданова // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. -2007. - Вып. 178. - С. 30-32.

- Терехов, Г.Г. Влияние прочистки на динамику и структуру нижних ярусов растительности в еловых куль-турценозах на Среднем Урале / Г.Г. Терехов, Н.А. Луганский // Лесной журнал. - 2010. - № 5. - С. 43-52.

- Терехов, Г.Г. Лесоводственно-экологическое и техническое совершенствование искусственного лесовос-становления в темнохвойных лесах Урала с целью повышения их продуктивности: автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / Г.Г. Терехов. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2012. - 40 с.

- Багаев, С.С. Результаты рубок ухода в лиственно-еловых насаждениях Костромской области. - Текст: электронный / С.С. Багаев, А.И. Чудецкий // Лесохоз. информ.: электрон. сетевой журн. - 2018. - № 1. -С. 5-20. - Режим доступа: URL: http://lhi.vniilm.ru/

- Марковский, А.В. Рубки ухода в молодняках: как правильно ухаживать за лесом. Практическое руководство / А.В. Марковский, А.В. Родионов; ООО «Лесная территория». - Москва: ВВФ, 2020. - 96 с.

- Колесников, Б.П. Лесорастительные условия и типы лесов Свердловской области / Б.П. Колесников, Р.С. Зубарева, Е.П. Смолоногов. - Свердловск: ИЭРиЖ УНЦ АН СССР, 1973. - 176 с.