Динамика изменений концентрации остеотропных гормонов у больных с кистами трубчатых костей

Автор: Злобин А.В., Митрофанов А.И., Ральникова С.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2005 года.

Бесплатный доступ

На основании исследования сыворотки крови пациентов с костными кистами трубчатых костей различной локализации, подвергшихся костно-пластическому замещению с помощью аппарата Илизарова, разработанного в ФГУН РНЦ «ВТО», выявлена динамика изменений концентрации остеотропных гормонов, которые целиком согласуются с ранее проведенными исследованиями углеводно-энергетического и костного метаболизма. Таким образом, разработанные в Центре методики костно-пластического замещения кистозной полости адекватны и ведут к нормализации обменных процессов в очаге поражения и организме в целом.

Остеобласты, остеокласты, соматотропный гормон, паратгормон, циклический аденозинмоно-фосфат, гуаназинмонофосфат, кальцитонин, гормональный фон

Короткий адрес: https://sciup.org/142120838

IDR: 142120838

Текст научной статьи Динамика изменений концентрации остеотропных гормонов у больных с кистами трубчатых костей

Ремоделирование костной ткани – многоуровневый процесс. Любые изменения внешних условий, возникшие в ходе развития костного матрикса, приводили бы к серьезным нарушениям его структуры, если бы не многоконтурность всех элементов регуляции этого процесса. Основные детали в представлениях о ведущей роли в механизме контроля за костеобразованием гормонов, регулирующих обмен кальция и фосфата, остео- тропных гормонов сложились к началу 80-х годов прошлого века. К этому времени было выполнено значительное количество исследований, посвященных химической структуре и механизму физиологического действия данных гормонов: паратгормона (ПТГ), кальцитонина (КТ). Были получены свидетельства участия и других системных гормонов в регуляции костеобразования, поддержании скелетного гомеостаза и участия скелета в сохранении постоянства внутренней среды организма: соматотропного гормона (СТГ), тиреоидных гормонов, кортикостероидов, андрогенов и эстрогенов, а также простагландинов и циклических нуклеотидов (аденозинмонофосфата цАМФ и гуаназинмонофосфата цГМФ). К настоящему времени известны не менее двух десятков гормонов, обнаруживаемых в костной ткани, синтезируемых остеогенными клетками или поступающими в кость посредством диффузии [1, 2].

В литературе мы не встретили данных о зависимости проявлений костной кисты с уровнем концентрации остеотропных гормонов у данных пациентов. В связи с чем мы провели исследование показателей остеотропных гормонов, углеводно-энергетического и костного метаболизма у больных костными кистами трубчатых костей различной локализации.

Обследованию подверглись 16 пациентов от 8 до 24 лет (средний возраст 14,56 4,34 года) с локализацией патологического процесса в бедренной – 7, плечевой – 5, большеберцовой – 3 и лучевой – 1 человек.

Для исследования бралась сыворотка крови пациентов до лечения и после проведенного костно-пластического замещения кистозной полости с помощью аппарата Илизарова, разработанного в РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова [3]. Остеотропные гормоны определялись методом радиоиммунологического анализа [4].

В сыворотке крови у данной категории больных до операции была повышенная активность тартратрезистентного компонента кислой фосфа- тазы (КФ), следовательно, казалось бы, соотношение остеобластической и остеокластической реакций сдвинуто в сторону последней. Однако индекс фосфотаз (ИФ) близок к нормальной величине, а системный индекс электролитов (СИЭ) снижен, как при активном костеобразовании, за счет увеличения концентрации неорганического фосфата выше уровня здоровых людей (доноров), и составлял 1,42 ммоль/л против 0,98 ммоль/л [3, 6].

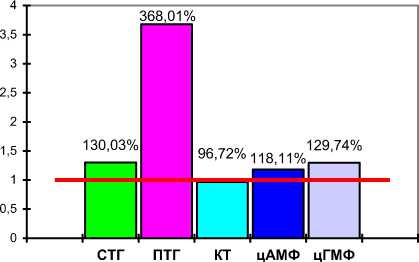

В свою очередь, концентрация остеотропных гормонов была следующей: СТГ повышен в 1,3 раза, ПТГ – в 3,68 раза, цАМФ – в 1,18 раза, цГМФ – 1,29 раз, а КТ соответственно снижен до 96,72 % (рис. 1).

Рис. 1. Уровень остеотропных гормонов у пациентов с костными кистами до лечения

Как известно, повышение уровня ПТГ, СТГ и снижение КТ ведут к активации остеокластов, что в свою очередь приводит к резорбции костной ткани и гиперкальциемии [2].

После проведенного костно-пластического замещения кистозной полости по разработанным в Центре методикам, мы отметили сохраняющуюся высокую активность термолабильной щелочной фосфатазы (ЩФ) и тартратрезистентной КФ, а СИЭ был выше исходного уровня, и к 1 году после снятия аппарата достоверных различий их с уровнем показателей здоровых людей не найдено. В данный период прослеживалась и четкая тенденция к снижению активности анаэробного гликолиза и восстановления сывороточного уровня АТФ, которые к 30 суткам после снятия аппарата находились в пределах физиологической нормы.

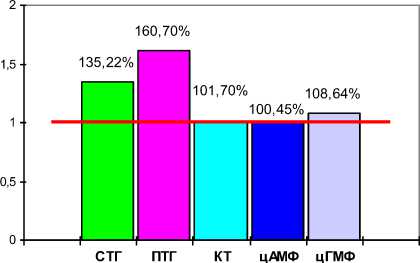

В данный период выявили снижение ПТГ до 160,7 %, КТ, цАМФ и цГМФ – до значений, близких к норме (101,7 %, 100,45 % и 108,64 % соответственно), а значение СТГ повысилось до

135,22 %. Данная картина говорит об активации остеобластов, которые способствуют синтезу белковой основы кости, фиксации в ней минералов и других элементов в кристаллической решетке оксиапатита костной ткани, т.е. репаративному остеогенезу (рис. 2).

Рис. 2. Уровень остеотропных гормонов у пациентов с костными кистами после костно-пластического замещения по методикам РНЦ «ВТО»

Полученные данные целиком согласуются с ранее проведенными в лаборатории биохимии Центра совместно с к.м.н. Л.С. Кузнецовой исследованиями углеводно-энергетического и костного метаболизма, которые показали непременное наличие в репаративном процессе, следующим за вмешательством на скелете, катаболической фазы, отличительной особенностью которой, в частности, является усиление анаэробного гликолиза.

Изменения биохимических показателей и концентрации остеотропных гормонов совпадает по времени с появлением рентгеноплотных структур в месте оперативного вмешательства, еще раз подтверждая существование системного регуляторного механизма для репаративного костеобразования.

Таким образом, выявленные изменения остео-тропных гормонов у пациентов с костными кистами трубчатых костей различной локализации целиком согласуются с ранее проведенными исследованиями углеводно-энергетического и костного метаболизма, а разработанные в Центре методики костно-пластического замещения кистозной полости адекватны и ведут к нормализации обменных процессов в очаге поражения и организме в целом.