Динамика изменений параметров сердечно-сосудистой системы в течение дня у студентов с различными хронотипами

Автор: Павленко С.И., Громова Д.С., Гвоздева В.А.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 3 т.15, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Хронотип человека существенно влияет на функционирование различных систем организма. Существует несколько генов, определяющих хронотип. Однако также большое влияние на индивидуальный ритм оказывают внешние факторы, в том числе социальные, среди которых важную роль играет трудовая деятельность. Цель настоящей работы: выявить особенности показателей сердечнососудистой системы в течение дня у студентов с различными хронотипами. Объект и методы. В исследовании принимали участие 43 студента обоего пола в возрасте от 18 до 22 лет. Оценку индивидуального суточного ритма проводили с помощью теста Д. Хорна – О. Остберга в модификации А.А. Путилова. По методу Короткова в положении сидя регистрировали уровень систолического и диастолического артериального давления. Частоту сердечных сокращений измеряли в состоянии покоя с помощью напалечного пульсоксиметра «Little Doctor, MD300». На основании зарегистрированных данных рассчитывали вегетативный индекс Кердо для оценки ведущего отдела нервной системы. Для статистического анализа применяли тест Шапиро – Уилка, тест Уилкоксона. Результаты. По результатам исследования установлено, что во всех группах, независимо от хронотипа, к вечеру наблюдается повышение отдельных гемодинамических показателей. У людей с утренним типом активности наибольшие изменения в течение дня наблюдаются в отношении диастолического артериального давления и частоты сердечных сокращений. У лиц с хронотипом «голуби» наиболее существенные изменения касались показателей систолического артериального давления. У представителей вечернего типа («совы») показатели функционирования сердечно-сосудистой системы в течение дня были наиболее стабильны. Заключение. Несмотря на тесную связь хронотипа с динамикой физиологических процессов, в том числе, сердечно-сосудистой системой, есть факторы, которые способны существенным образом влиять на показатели гемодинамики и тонус нервной системы в течение суток, одним из которых является режим труда, его интенсивность и эмоциональный компонент.

Сердечно-сосудистая система, хронотип, циркадные ритмы, студенты, суточная динамика, артериальное давление, частота сердечных сокращений, биологические ритмы

Короткий адрес: https://sciup.org/143184569

IDR: 143184569 | УДК: 612.17:612.821.7:613.955 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2025.3.PHYS.2

Текст научной статьи Динамика изменений параметров сердечно-сосудистой системы в течение дня у студентов с различными хронотипами

Хронотип человека вносит существенный вклад в особенности функционирование различных систем и органов. Актуальность изучения особенностей протекания и детерминации биологических ритмов в первую очередь связана с необходимостью выявления механизмов адаптации индивидума к окружающей среде на разных уровнях организации. Большинство работ по изучению хронотипов носят общебиологический, физиологический и клинический характер. На сегодняшний день описано около 400 физиологических показателей в организме человека, подверженных суточным колебаниям. Одной из основных функциональных систем, изменяющих свою активность в течение суток, а также обеспечивающих механизмы успешной адаптации, является сердечно-сосудистая система.

Согласно близнецовым и семейным исследованиям, вклад наследственности в хронотип составляет по разным оценкам 12–42% [1]. В 2019 году учёные под руководством Samuel E. Jones выявили 351 генетический локус, экспрессирующийся в супрахи-азматических ядрах гипоталамуса, заднем мозге, гипофизе и ганглиозных клетках сетчатки (таких как RGS16 и INADL) [2]. Эти гены играют важную роль в регуляции циркадианных ритмов через сигнальные пути, связанные с цАМФ, цГМФ, глутаматом и инсулином. Выявленные гены влияют на хронотип и время засыпания. Также идентифицированны локусы, такие как PER1, PER2, PER3, CRY1, FBXL3, FTO, MADD и CYP2A6, которые связаны с продолжительностью суточной активности и её проявлением на фенотипическом уровне. Гены PER1, PER2 и PER3 участвуют в координации циркадианных ритмов и регуляции адаптивных способностей организма [3]. Кроме этого, известно, что хронотип человека является предиктором успешности когнитивных процессов [4].

Помимо эндогенных факторов большую роль в проявлении хронотипов играют экзогенные факторы, особенно социальные. В случае рассинхронизации внешнего и внутреннего ритмозадавателей происходят существенные нарушения как в механизмах физиологической адаптации, так и в реализации психофизиологических и когнитивных процессов. Такое рассогласование ритмов является причиной внешнего десинхроноза, получившего название «социальный джетлаг» [5, 6, 7]. Например, школьники и студенты с поздним хронотипом обычно ложатся спать после полуночи, но им приходится рано вставать, чтобы не опоздать на занятия. Это приводит к накоплению недосыпа в течение учебной недели, что, в свою очередь, в дальнейшем вызывает хроническую нехватку сна и накопление долга сна. В результате у людей с поздним хронотипом происходят значительные изменения в фазе ритма сна и бодрствования в течение рабочей недели, что негативно сказывается на их способности адаптироваться к учебному расписанию.

Как известно, показатели системы кровообращения имеют наиболее чёткую околосуточную организацию. Например, ритм артериального давления (АД) часто демонстрирует 12-часовой или суточный двухфазный характер. Исследования показали, что эндогенный ритм АД достигает своего максимума в вечерние часы. Утренний подъём АД, вероятно, связан с косвенными факторами, которые активизируют симпатоадреналовые механизмы, способствующие пробуждению. Циркадианный ритм частоты сердечных сокращений (ЧСС) остаётся монофазным и достигает своего пика в дневное время, что совпадает с периодом дневного снижения АД [8, 9]. Однако при действии социальных факторов, которые определяют ранний подъём, поздний отход ко сну или полное игнорирование индивидуальных хронотипов, суточная ритмичность физиологических функций может меняться. Именно это может привести к снижению адаптационного потенциала и нарушению процессов его формирования, в том числе при условии физической или умственной напряжённости. Именно поэтому задачей современной персональной медицины и физиологии в первую очередь является поиск наиболее оптимальных средств и методов, направленных на улучшение индивидуальных показателей здоровья, а также способствующих повышению функционального состояния, работоспособности и благополучия человека.

Цель настоящей работы: выявить особенности показателей сердечно-сосудистой системы в течение дня у студентов с различными хронотипами.

Объект и методы

В исследовании приняли участие 43 студента Самарского государственного медицинского университета. В качестве респондентов выступали лица обоего пола. Средний возраст испытуемых составил 18–22 года. Критериями исключения выступили диагностированные заболевания сердечно-сосудистой системы и неврологического профиля. Перед участием в исследовании у всех обучающихся было получено информированное добровольное согласие. Исследование выполнено с соблюдением этических принципов проведения биомедицинских научных исследований с участием человека.

Для оценки индивидуального суточного ритма обследованных студентов использовали тест Д. Хорна – О. Остберга в модификации А.А. Путилова. Анализ полученных результатов позволил сформировать три группы испытуемых: группа с утренним типом суточной активности («жаворонки», n = 10 человек), группа с дневным («голуби», n = 16 человек) и с вечерним типами активности («совы», n = 17 человек).

Измерение показателей сердечно-сосудистой системы осуществляли с помощью тонометра. По методу Короткова в положении сидя регистрировали уровень систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления. Частоту сердечных сокращений измеряли в состоянии покоя с помощью напалечного пульсоксиметра «Little Doctor, MD300».

На основании зарегистрированных показателей производили оценку тонуса ведущего отдела нервной системы путём расчёта индекса Кердо (ВИК):

ВИК = (1 – ДАД/ЧСС)×100%.

Измерение показателей сердечно-сосудистой системы осуществляли трижды: утром с 8:00 до 9:00 ч, днем с 13:00 до 14:00 ч и вечером с 18:00 до 19:00 ч.

Статистический анализ проводили с использованием программного пакета SigmaРlot 12.0. Для оценки распределения полученных данных применяли тест Шапиро – Уилка. Для сравнения количественных показателей двух независимых выборок применяли тест Уилкоксона. Статистически значимыми считались различия при p < 0,05. Полученные результаты описывались с указанием медианы (Ме) и интерквартильного размаха в виде 25 и 75 процентилей, а также как изменения средних значений в процентах.

Результаты и их обсуждение

Из всех органов и систем организма человека сердечно-сосудистая система имеет наиболее чёткую циркадианную организацию.

В проведённом исследовании показатели сердечно-сосудистой системы демонстрируют весьма существенные изменения в течение дня у лиц с различными хронотипами.

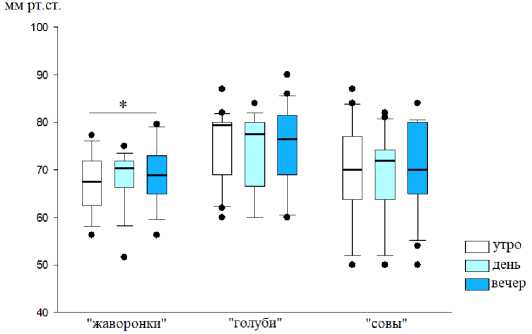

Так, у лиц с утренним хронотипом («жаворонки») наиболее существенные колебания наблюдались в отношении диастолического артериального давления и частоты сердечных сокращений. В вечернее время показатель диастолического давления статистически значимо (p < 0,05) увеличивался по сравнению с утренними значениями и составлял 68,80 (64,50–74,40%) мм рт. ст. в вечернее время в сравнении с 67,50 (61,95–72,75%) мм рт. ст. в утреннее время (рис. 1).

Изменения показателей диастолического давления в течение учебного дня в группе студентов с аритмичным и вечерними типами активности носили волнообразный характер и не являлись статистически значимыми.

Рисунок 1. Показатели изменения диастолического артериального давления в течение дня у лиц с разными хронотипами (* – р < 0,05)

Figure 1. Parameters of diastolic blood pressure changes throughout the day in individuals with different chronotypes (* – p < 0.05)

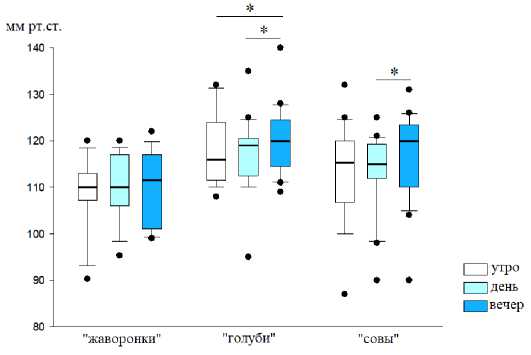

Показатели систолического артериального давления практически не изменялись в течение дня у представителей с утренним хронотипом и находились в среднем по группе на уровне 108–109 мм рт. ст., что свидетельствует о некоторой гипотонии у испытуемых.

У представителей промежуточного типа («голуби»), напротив, наиболее существенные изменения касались показателей систолического артериального давления. Минимальные показатели этого параметра отмечались в утреннее время и составляли 108,0 (111,25–124,50%) мм рт. ст. Во второй половине дня у «голубей» наблюдался статистически значимый рост показателей систолического артериального давления относительно утренних показателей. Так, в дневное время уровень систолического артериального давления составлял 119,0 (112,25– 120,75%), а в вечерние часы равнялся 120,0 (114,25– 124,75%) мм рт. ст. (рис. 2).

Рисунок 2. Показатели изменения систолического артериального давления в течение дня у лиц с разными хронотипами (* – р < 0,05) Figure 2. Parameters of systolic blood pressure changes throughout the day in individuals with different chronotypes (* – p < 0.05)

У представителей вечернего типа («совы») статистически значимые изменения наблюдались в отношении показателей систолического артериального давления между дневными и вечерними показателями. Так, днём данный показатель составил 115,0 (112,0–119,50%) мм рт. ст., а к вечеру статистически значимо повышался до 120,0 (110,0–124,0%) мм рт. ст. (рис. 2).

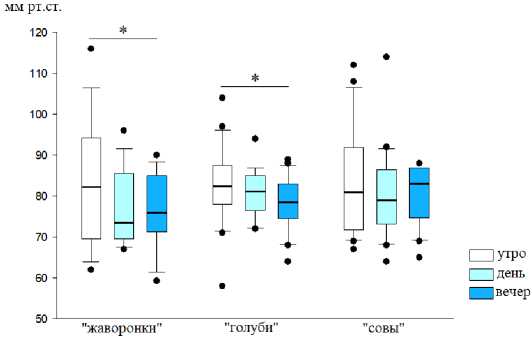

Что касается частоты сердечных сокращений, то у студентов «жаворонков» её значения менялись в сторону снижения величины в вечернее время – 76,0 (69,37–85,4%) уд./мин в сравнении с утренними часами – 82,30 (68,7–94,97%) уд./мин (p < 0,05) (рис. 3).

Частота сердечных сокращений у представителей промежуточного хронотипа, как и у представителей утреннего хронотипа, к вечеру уменьшалась. Урежение пульса в вечернее время носило статистически значимый характер и составило 5,5% от утренних значений (рис. 3).

У студентов с вечерним типом изменения частоты сердечных сокращений в течение учебного дня не достигали статистически значимых границ.

В общем, такая динамика соответствует данным, изложенным в научной литературе [10, 11]. Исследования других учёных показывают, что у здоровых людей наблюдается значительное снижение частоты сердечных сокращений в ночное время, заметный подъём в утренние часы и постепенное снижение частоты сердечных сокращений в вечернее время.

Важно подчеркнуть, что суточные изменения частоты сердечных сокращений в большей степени зависят от внутренних биологических часов и центральных механизмов, регулирующих циркадианную систему, чем колебания артериального давления. При этом эндогенный компонент циркадианного ритма ЧСС оказывается более значимым по сравнению с эндогенным компонентом ритма артериального давления [12].

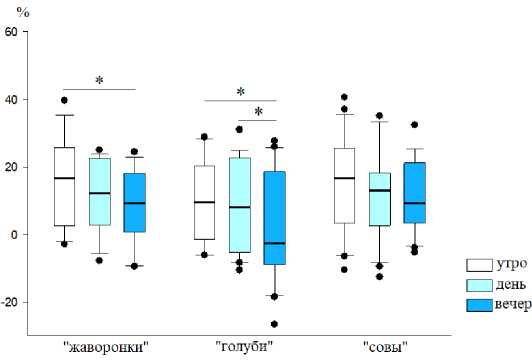

Показатели ведущего тонуса нервной системы у представителей хронотипа «жаворонки» также изменялись в течение суток (рис. 4). Так, в утреннее время у респондентов было отмечено преобладание симпатического тонуса и, соответственно, максимальный показатель индекса Кердо, который составлял 16,76% (1,65–27,09%), в то время как в вечернее время отмечалась уравновешенность симпатических и парасимпатических влияний и минимальное значение индекса Кердо, составляющее 9,27% (–1,59–18,95%) (p < 0,05). Такие значения свидетельствуют об излишнем напряжении висцеральных систем у данного хронотипа в утренние часы.

Рисунок 3. Показатели изменения частоты сердечных сокращений в течение дня у лиц с разными хронотипами (* – р < 0,05)

Figure 3. Parameters of heart rate changes throughout the day in individuals with different chronotypes (* – p < 0.05)

Рисунок 4. Показатели изменения вегетативного индекса Кердо в течение дня у лиц с разными хронотипами (* – р < 0,05)

Figure 4. Parameters of Kerdo vegetative index changes throughout the day in individuals with different chronotypes (* – p < 0.05)

Наиболее значимые изменения в показателях тонуса ведущего отдела вегетативной нервной системы наблюдались внутри группы «голуби» (рис. 4). В утренние часы у представителей типа «голуби» вегетативный индекс Кердо составил 9,60% (–1,37–21,24%). В вечернее время показатель индекса статистически значимо снижался и составлял –2,68% (–8,85–20,61%). Несмотря на это, значения данного параметра во всех случаях свидетельствовали о нормотонусе респондентов.

Зарегистрированные значения вегетативного индекса Кердо у представителей хронотипа «совы» свидетельствуют о балансе симпатического и парасимпатического отделов нервной системы.

В целом можно отметить, что во всех группах к вечеру наблюдается повышение отдельных гемодинамических показателей. Интересно, что в нашем исследовании данная закономерность является общей для всех респондентов и не зависит от конкретного типа. Это противоречит имеющимся в литературе данным о том, что структуры фотопериодической системы задают определенный суточный ритм различным системам органов (в том числе и сердечно-сосудистой) в зависимости от хронотипа [13, 14]. Можно предположить, что такая зависимость гемодинамики от времени суток свидетельствует о высокой степени сложности учебной нагрузки, что, безусловно, является спецификой медицинского вуза. Вероятно, тяжесть умственных, эмоциональных и психических нагрузок у студентов приводит к настолько значимой напряжённости функционирования сердечно-сосудистой системы к вечеру, что не зависит от хронотипа.

Заключение

Таким образом, на основании проведённого исследования можно говорить о том, что несмотря на тесную связь хронотипа с динамикой физиологических процессов (в том числе, сердечно-сосудистой системой), есть факторы, которые способны существенным образом влиять на показатели гемодинамики и тонус нервной системы в течение суток. Одним из таких значимых факторов является режим труда, его интенсивность и эмоциональный компонент.