Динамика изменения общественного мнения о проблемах армии в печати 1990-х гг

Автор: Глушаченков Алексей Алексеевич

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: История

Статья в выпуске: 9, 2008 года.

Бесплатный доступ

Армия длительное время являлась закрытым для прессы и общественности объектом. Более того, Министерство обороны называли «государством в государстве». Когда же демократизация в обществе сняла табу на закрытость армейских проблем от общества, в печатные СМИ хлынул поток резкой критики положения дел в армии, связанных с ее реформированием, а порой, и прямо направленной на формирование у населения негативного отношения к ней. Анализ публикаций того времени показывает, что основными темами такой критики в печатных СМИ были следующие.

Короткий адрес: https://sciup.org/170164557

IDR: 170164557

Текст обзорной статьи Динамика изменения общественного мнения о проблемах армии в печати 1990-х гг

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ПРОБЛЕМАХ АРМИИ В ПЕЧАТИ 1990-Х ГГ.

Армия длительное время являлась закрытым для прессы и общественности объектом. Более того, Министерство обороны называли «государством в государстве». Когда же демократизация в обществе сняла табу на закрытость армейских проблем от общества, в печатные СМИ хлынул поток резкой критики положения дел в армии, связанных с ее реформированием, а порой, и прямо направленной на формирование у населения негативного отношения к ней. Анализ публикаций того времени показывает, что основными темами такой критики в печатных СМИ были следующие.

Р езкой критике подвергалась система комплектования Советской армии в рамках обсуждения Закона «О всеобщей воинской обязанности и военной службе»1 и резкое падение престижа военной службы (с 78% в 1975 г. до 12% среди солдат и сержантов, до 23% среди допризывной молодежи)2. На страницах печати развернулось широкое обсуждение возможности перехода в СССР- на альтернативную службу. Весомым аргументом сторонников этой позиции был зарубежный опыт. Так, еще 1960 г. граждане ФР-Г освобождались от военной службы по религиозным, философским, этическим и другим мотивам. На эти цели государство ежегодно выделяло 90 тыс. рабочих мест3.

С этой же проблемой столкнулись и реформируемые Вооруженные Силы Р-оссии4. Выступая на VII Съезде народных депутатов в декабре 1992 г., министр обороны П. Грачев констатировал наличие серьезных проблем комплектования воинских частей: «…На 30 ноября насчитывается 41 тыс. уклонистов, по Москве из 100 призывников в строй встают 8–10 человек, по Р-оссии – 20…». Ярким примером престижности службы в различных видах Вооруженных Сил могут служить данные, приведенные в «Красной звезде» от 20 января ( см. таблица 1 ).

ГЛУшАчЕНКОВ Алексей

Алексеевич – к. ист. н., доцент начальник кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин Военно-воздушной инженерной академии им. проф. Н. Е. Жуковского

Р-уководством страны была предпринята попытка перехода к смешанному принципу комплектования. В пользу данного шага говорили и данные социологического опроса, и международного опыта. Так, 37% офицеров высказались за смешанный принцип комплектования5. В странах, где существовал смешанный принцип комплектования, призывалось различное количество призывников: в Германии – 50%, Франции – 58%, Испании – 75%, Турции – 84%, Италии – 85%6.

Таблица 1

|

вдв |

ВМФ |

ВВС |

Сух. войска |

РВСН |

ПВО |

|

|

Военнослужащие |

50 |

25 |

16 |

7 |

4 |

12 |

|

Гражданские |

50 |

15 |

24 |

20 |

4 |

7 |

1 «Красная звезда». – 1993. – 20 января

У-ровень престижности службы в различных видах В-ооруженных Сил среди военнослужащих и гражданского контингента (в%) 1

По данным социологических исследований, опубликованных в СМИ, можно представить портрет потенциального контрактника 90-х гг.:

-

- 58% юношей из сельской местности, 42% – из городов (100% – холостяки, в основном, со средним и среднеспециальным образованием), причем 67% из них были согласны служить только рядом с местом проживания родителей;

-

- из солдат, изъявивших желание продолжать службу по контракту, в Воздушно-десантных войсках хотели служить 53%, Военно-морском флоте – 39%, в Войсках противовоздушной обороны и Р-акетных войсках стратегического назначения – 30%, Военно-воздушных силах и Сухопутных войсках – около 20%1;

-

- требования к оплате труда потенциальных контрактников были следующие: если 70% опрошенных в начале 1993 г. согласились заключить контракт и служить в Сухопутных войсках за 4085 руб., в Военно-воздушных силах – за 5240 руб., Военно-морском флоте – за 5580 руб., то к концу года эти показатели составили 13, 15, 18 тыс. руб. соответственно2.

Подтверждением отсутствия в обществе и армии единства взглядов о судьбе Вооруженных Сил говорят и данные социологических опросов. Так, например, на вопрос «Как Вы относитесь к тому, чтобы каждая республика, объявившая о своей независимости, имела свои Вооруженные Силы?», 10% россиян высказались «За», «отрицательно» – 45%, «о необходимости найти компромисс» – 33,6%3. Неопределенность существовала и в офицерской среде. По данным социологического опроса, проведенного среди 1200 офицеров в 16 гарнизонах Центром Военно-социологических, психологических и политологических исследований, 67% офицеров и прапорщиков высказались за разделение ВС СССР- на ВС СНГ, 8% – только за стратегический компонент в каждой армии СНГ. Особую озабоченность вызывали у респондентов сохранение льгот, социально-правовых гарантий и предоставление права выбора гражданства при увольнении4.

А-вгустовские события 1991 г. обозначили крах идеи социалистического реформаторства в СССР-. Завершением этого процесса стал распад Союза ССР-в декабре 1991 г. За ним в 1993 г. последовал демонтаж всей политической и государственной системы страны, рожденной в октябре 1917 г. Какую роль при этом сыграла армия, какова оценка ее действий – эти критерии легли в основу выделения статей, в которых приводятся данные опросов общественного мнения по данным вопросам со стороны общества. В одном из таких опросов в январе 1991 г. участвовало 962 человека из 13 городов страны. На вопрос: «Как бы Вы отнеслись к тому, чтобы Советская армия взяла положение в Р-оссии под свой контроль?»: «За» ответили – 28% респондентов (из них 14% в категоричной форме), «Против» – 58% (из них 36% в категоричной форме)5. А-уже через месяц после провала путча, на вопрос «Как бы Вы отреагировали на использование властью армии и милиции для стабильности экономического положения в местности, в которой живете?», голоса респондентов распределились следующим образом: «Поддержали»

– 12%, «Поддержали, но с оговорками» – 25,9%, «Попытались обойти контроль» – 6,6%, «Открыто протестовали» – 33%. У 22% опрашиваемых мнения на этот счет не оказалось1. Это свидетельствует о том, что, несмотря на критику в прессе, которая обрушилась на армию в тот период, уровень доверия к ней со стороны общества был довольно-таки высоким по отношению к другим органам власти, силовым структурам и церкви.

Весь 1992 г. и первая половина 1993 г. прошли под знаком углубления экономического и политического кризиса. Логика развития политической конфронтации втягивала в нее все новые общественные силы и властные структуры. Президенту, правительству и их сторонникам противостояла мощная коалиция представительной ветви власти (Съезд Народных депутатов, Верховный Совет) и блокировавшихся с ней оппозиционных партий и движений. В печатных СМИ все чаще стал появляться вопрос, чью позицию в этом противостоянии займет армия. А-втор одной из статей, признавая ее «…грозной силой…», в тоже время констатировал: «…рассчитывать на них (военных – прим. автора) не приходится, слишком свежи воспоминания о 1991 годе…»2. И все же в периодической печати стали появляться данные о политических настроениях в армии. Так, по данным газет «А-ргументы и факты» и «Комсомольская правда», 50% военных выступало на стороне Президента Р-Ф3. Опубликованные же в центральных газетах итоги референдума в апреле 1993 г. не смогли полностью прояснить позицию военнослужащих в этом вопросе4. Е-динственное, что смогло просочиться в прессу, это процент военнослужащих, принявший участие в голосовании (95%)5, и, кроме скупого заявления Министра обороны

П. Грачева «…А-рмия идет по центру…»6, процент высказавшихся «за» принятие проекта Конституции Р-Ф, предложенной Президентом Р-Ф Б-. Е-льциным (74%)7.

Особенностью выборной кампании 1996 г. являлось то, что они проходили, когда армия испытывала огромнейшие материальные трудности, далеко не совсем удачно воевала в Ч-ечне, в морально-психологическом плане находилась на грани срыва. Оперативно на этот счет отреагировала и пресса: «…Политики задумались о судьбах армии…Им важно: за кого она проголосует в июне, подсчитывая проценты – эти могут повернуть оружие…»8.

Весомое место в печатных СМИ 90-х гг. занимали социальные трудности армии. Как показывает анализ публикаций, скоропалительность экономических реформ в начальный период самым серьезным образом сказалась и на финансировании армии, особенно на материальном положении офицеров и членов их семей.

Несмотря на кажущуюся тенденцию увеличения расходов на содержание армии (в 1990 г. – 27% от суммарной, в 1991 г. – 33,4%, в 1992 г. – 54%)9, все съедала инфляция и астрономический рост цен (в мае 1992 г. цены увеличились в 13,6 раз)10. Помимо всего прочего, по появившимся сообщениям в прессе, в 1993 г. в планы Правительства Р-Ф и министерства финансов якобы входило сокращение общих расходов на оборону с 8,8 трлн. руб. до 7,8 трлн. руб. за счет замораживания финансирования ряда статей закона «О статусе военнослужащих»: о 50% оплате жилья военнослужащим; о выдаче денежного довольствия солдатам и сержантам при убытии их в отпуск (700 млн. руб.)11. Все это повлекло бы за собой еще более резкое падение материального уровня жизни военнослужащих и членов их семей. Уже в 1991 г., исходя из данных самоопроса ряда социальных категорий граждан своего уровня жизни, военнослужащие тратили на питание 53% своего денежного довольствия.

Таблица 2

З-аработная плата некоторых категорий граждан в середине 1992 г. (в тыс. руб.)1

|

Категории граждан |

Заработная плата |

|

Управляющий фондовой биржей |

80 |

|

Бизнесмен |

35 |

|

Уличные нищие выклянчивают |

До 12 |

|

Уличные торговцы |

6-15 |

|

Водитель автобуса |

6 |

|

Мастер участка |

5 |

|

Рабочий в метро |

2,5 |

|

Генерал |

10 |

|

Командир взвода Чуть более 2 1 «Р-оссийская газета». – 1992. – 8 июля, «Комсомольская правда». – 1992. – 30 мая |

|

Падение жизненного уровня военнослужащих и прежде всего офицерского состава сказалось на их морально-психологическом состоянии. Так, в ходе опроса в 1992 г. 30% из них сопоставляли свои доходы с уборщиком и дворником, 80% – не ощущали себя достаточно защищенными (в 1993 г. – полностью защищенным себя считали лишь 3,1%), 62–79% не верили в реализацию решений, направленных на улучшение их социальной защищенности. 70% опрошенных требовали даже внести в проект Конституции Р-Ф материальную и моральную ответственность государства за ущемление прав военнослужащих1. В таблице 2 , составленной автором на основании ряда публикаций в центральных СМИ, раскрывается унизительное положение, в котором оказались офицеры Р-оссийской армии к середине 1992 г. по сравнению с другими категориями граждан Р-оссии.

Довольно точным индикатором настроений военнослужащих являются их письма в центральные газеты. Е-сли социологические данные изобилуют сухими цифрами, то там проявляется острота чувств негодования, разочарования и настоящий крик души о помощи. Вот заголовки некоторых статей: «…На барометре общественного мнения стрелка от

«терпение» показывает на «недовольс-тво»2, «На грани социального взрыва», «Неплатежи зиму не отменят», «Так жить и служить нельзя!», «Вместо зарплаты – 2 бутылки водки и банка селедки», «Устали жить в долг», «Б-арометр показывает беду», «Лучше под суд, чем без совести», «ЗабВО поставлен на грань вымирания то ли бунта» и др.3

В то время, когда в армии нарастал финансовый голод, как гром среди ясного неба в печатных СМИ появлялись заявления первых лиц государства об отсутствии финансовых проблем в армии. Так, в 1993 г. в новогоднем обращении к народу Президент Р-Ф предложил освободившиеся средства направить в первую очередь на укрепление правопорядка4. В 1992 г. Председатель Правительства Р-Ф Е-. Гайдар в интервью печатным СМИ заявил: «…Мы считаем, что в ближайшее время у государства нет денег на

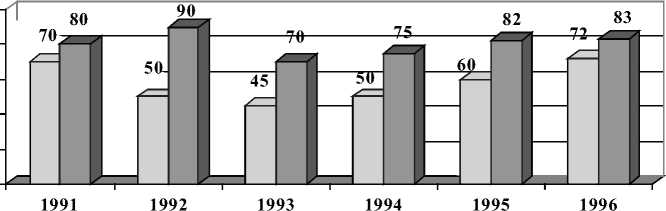

Диаграмма 1

Динамика роста неудовлетворенности службой и своим материальным положением среди кадровых военнослужащих (в%)1

□ Не удовлетворены службой □ Не удовлетворены матер. положением

Подобные заявления первых лиц государства и Министерства обороны в прессе вызвали серьезное недовольство в армии4. Это подтверждается данными социологического опроса 1200 офицеров, приведенного «Красной звездой» 6 марта 1992 г. Так, только 17% поддержали экономические реформы правительства (56% – нет). Среди россиян эти показатели несколько другие: 85% готовы терпеть реформы до осени, 46% – заявили о предзабастовочной активности5. Около 90% военнослужащих заявили о снижении своего жизненного уровня по сравнением с 1991 г., 700-тысячное сокращение армии, предложенное Президентом Р-Ф, не поддержало 43% (из них 35% оценили это как абсолютно невозможное), 47% – полностью или частично согласились с предстоящим сокращением6. По результатам социологических исследований, опубликованных в «Красной звезде» 13 апреля 1999 г., около 30% опрошенных военнослужащих не понимали цели реформы, 77% старших офицеров и 63% младших отнесли себя к ее противникам7.

Пресса била тревогу, что руководство страны и общество в целом не прониклись до сих пор серьезностью проблем в деле военного реформирования: «…ни в политической элите, ни в обществе в целом сегодня нет понимания того, что военная реформа так же важна, как экономическая и политическая реформы. Б-олее того, без радикальных изменений в этой сфере не могут быть успешными ни экономическая, ни политическая реформы в Р-оссии…»8. И только к 2004 г. СМИ стали сообщать, что наметились определенные тенденции к улучшению пониманию ситуации, в том числе и в сознании россиян. Так, в ходе опроса общественного мнения, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, на вопрос: «Ч-то нужно Р-оссии, чтобы стать конкурентно способной на мировой арене державой?» мнения распределились следующим образом:

-

1. Иметь развитую современную экономику – 60%;

-

2. Обеспечение высокого уровня благосостояния граждан – 47%;

-

3. Иметь могучие Вооруженные Силы – 23% (выделено автором);

-

4. Вернуть ведущие позиции в науке и образовании – 17%;

-

5. Возродить высокий уровень культурного, национального духа – 9%;

-

6. Обеспечить развитие демократических прав человека – 8%;

-

7. Стать лидером в постсоветском пространстве – 4%;

-

8. Стать «мостиком» между Е-вропой и А-зией – 3%;

-

9. Затруднились ответить – 7%1.

А-нализ статей с данными социологических исследований, большая часть которых приходится на конец 1996 г., показывает «…крайне тревожные тенденции»2 в армии, «…уровень жизни офицерских семей постоянно падает…»3. Так, например, «Красная звезда» от 13 сентября 1996 г. привела динамику роста недовольства своим материальным положением и неудовлетворенностью службой среди кадровых военнослужащих Р-оссийской армии ( см. диаграмма 1 ).

А-спирант Р-оссийской академии государственной службы при Президенте Р-Ф А-. Смирнов в «Независимом военном обозрении» от 14 ноября 1996 г. приводит интересные социологические данные: «…Степень удовлетворенности офицеров различными сторонами своей жизни чрезвычайно низка… Около трети опрошенных офицеров удовлетворены своей службой и жизнью в целом. У большинства кадровых военных положительные эмоции вызывали только отношения в семьях.

…Почти каждый пятый не испытывает гордости за то, что служит в армии. Достаточно много настроенных на увольнение среди младших офицеров – 23%. А-рмия лишается своего будущего… В наибольшей степени офицеры не удовлетворены денежным содержанием (около 90% опрошенных). Основная масса офицерских семей – около 82% – не имеет денежных сбережений и не в состоянии компенсировать последствия непредвиденных житейских обстоятельств в условиях многомесячной невыплаты денежного довольствия. Общий доход большинства семей кадровых военнослужащих, с учетом всех его источников, имел тенденцию к уменьшению… 43,2% ощутили снижение общего денежного дохода своих семей, у 29,4% он остался на прежнем уровне.

Около 14% семей не имеют средств для покупки необходимых продуктов, а 56% приобретают их лишь от случая к случаю. Одежда, нужная офицерам и их семьям, не доступна 5% опрошенных, отчасти – 46%.

И, по всей видимости, закономерен результат опроса ВЦИОМ, суть которого заключалось в том, что из 733 жителей Р-оссии в возрасте от 16 до 30 лет, только 2% респондентов в случае возможности свободного выбора профессии согласились на военную стезю4. В то время как конкурс на должность приведения смертных приговоров в исполнение исчислялся 30 человек на место.

Нельзя обойти вниманием и такой блок статей, в которых печатные СМИ использовали данные социологических исследований, в той или иной степени раскрывающих нравственный образ защитника Отечества и того, кто в скором будущем будет исполнять свой священный долг5. Так, например, при проведении опроса 1700 жителей Р-оссии, в 1996 г., на вопрос «В какой мере вы гордитесь следующими сторонами жизни Р-оссии» – Вооруженные Силы по рейтингу оказались на пятом месте – 39%, пропустив впереди себя российскую историю – 75%, достижения в литературе и искусстве – 74%, достижения в спорте – 72%, научно-технические достижения – 66%. Ниже расположились: политическое влияние в мире – 26%, положение дел с демократией – 16% и экономические достижения – 15%6.

Таким образом, автор придерживается мнения большинства авторов публикаций в СМИ, что позитивное формирование общественного мнения к проблемам армии должно основываться на конструктивной критике и, в том числе, на положительных эмоциях. Но, по опубликованным в СМИ данным, среди молодежи преобладало негативное отношение к армии. Так, по результатам исследований проведенных ВЦИОМ в 1998 г., 83% респондентов оценили положение в армии как «плохое» и «очень плохое»7.