Динамика изменения показателей почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий в Республике Карелия

Автор: Котова Зинаида Петровна, Котов Сергей Евгеньевич, Кузнецова Лариса Анатольевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 2 (163), 2017 года.

Бесплатный доступ

Ценность земель как основного средства сельскохозяйственного производства в конкретно взятом хозяйстве определяется уровнем ее плодородия или способностью удовлетворять потребность растений в питательных веществах, обеспеченности теплом, водой и светом с целью получения высоких урожаев выращиваемых культур с единицы площади. Такая продуктивность земледелия возможна лишь при всесторонней оценке и учете всех агроклиматических и экологических факторов, необходимых для нормального роста и развития растений. В связи с этим особенно важно осуществлять комплексный мониторинг плодородия почв в отдельно взятом хозяйстве для разработки агротехнических, агрохимических, мелиоративных и других мероприятий, направленных на улучшение не только агрохимических, но и физических, водно-физических и биологических свойств почв сельскохозяйственных угодий. Мониторинг плодородия сельскохозяйственных угодий Карельской государственной сельскохозяйственной опытной станции проводится с целью оценки изменения показателей почвенного плодородия за три тура обследования (2005, 2008, 2012 годы) после прекращения хозяйственной деятельности опытно-производственного предприятия. В результате снижения интенсивности использования сельскохозяйственных угодий, принадлежащих учреждению, не произошло снижения почвенного плодородия по таким агрохимическим показателям, как кислотность, содержание подвижного фосфора, содержание органического вещества. Несколько снизились запасы обменного калия (на 0,1 мг 100 г1 почвы). По содержанию основных элементов питания в целом почвы сельскохозяйственных угодий являются высокоокультуренными, способными давать высокие урожаи возделываемых в регионе сельскохозяйственных культур.

Сельскохозяйственные угодья, кислотность, элементы минерального питания, содержание органического вещества, индекс почвенного плодородия

Короткий адрес: https://sciup.org/14751158

IDR: 14751158 | УДК: 631.454

Текст научной статьи Динамика изменения показателей почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий в Республике Карелия

Качественное состояние земель в Республике Карелия – одна из главных проблем сельского хозяйства региона [3]. С целью контроля изменения плодородия почв, определения характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов проводится комплексное агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий1. Результаты проведения такого обследования дают информацию для оценки плодородия почв и реальную возможность наметить мероприятия по его сохранению и повышению. Кроме того, на основе представленных данных могут быть разработаны технологии получения экологически чистой растениеводческой продук

ции, что особенно важно в развитии производства в каждом хозяйстве [2: 10].

Территория Карелии полностью находится в зоне подзолистых почв. На юге – дерново-подзолистые, в бассейнах рек – аллювиальные. Наряду с подзолистыми, значительное количество болотно-подзолистых и болотных (торфяных) почв. В структуре пахотных земель 56 % занимают подзолистые почвы, 35 % – болотно-подзолистые, 7 % – болотные, 1 % – дерново-шунгитовые, 1 % – аллювиальные [4].

Общая площадь сельскохозяйственных угодий на 01.01.2016 составила 145,4 тыс. га. В структуре сельскохозяйственных угодий пашня занимает 68,8 тыс. га, сенокосы – 44,5 тыс. га, пастбища – 26,7 тыс. га, многолетние насаждения – 5,4 тыс. га2.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Цель наших исследований – оценить изменения показателей почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий, закрепленных за Карельской государственной сельскохозяйственной опытной станцией (Карельская ГСХОС) за три тура обследования (2005, 2008 и 2012 годы).

Мониторинг плодородия земель сельскохозяйственных угодий Карельской государственной сельскохозяйственной опытной станции проводится с периодичностью четыре года ФГБУ САС «Карельская». Изучение агрохимических показателей, характеризующих почвенное плодородие, проводится на основе как имеющегося картографического материала, так и электронных карт, создаваемых в результате почвенного объезда, с использованием GPS-навигаторов. В результате анализа почвенных образцов, отобранных сотрудниками станции, получены данные агрохимических показателей, характеризующих почвенное плодородие земельных участков3.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Территория землепользования Карельской ГСХОС расположена в третьей агроклиматической зоне республики, согласно агроклиматическому районированию, предложенному А. А. Романовым (1959). Третий агроклиматический район занимает южную часть территории Карелии, расположенную к югу от 63о северной широты в зоне европейской средней тайги4. По данным А. В. Барановской и Е. М. Перевозчикова, сильно пересеченный рельеф, с постоянным чередованием гряд, лощин, котловин, способствует значительной неоднородности почвенного покрова и частой смене хорошо дренированных подзолистых почв, развитых на повышениях и склонах, заболоченными и болотными почвами, покрывающими нижние части склонов и понижения [1: 4].

Уникальность расположения сельскохозяйственных угодий станции заключается в том, что они охватывают площади двух муниципальных районов (Прионежского и Пряжинского), а также имеют различный вид сельскохозяйственных угодий – пашня осушенная (51,8 %) и неосушен-ная (7,5 %), долголетние культурные пастбища (11,1 %), улучшенные сенокосы (29,6 %). Общая площадь обследованных сельскохозяйственных угодий предприятия составляет 1391 га. Дерновоподзолистые почвы занимают 65,9 %, пойменные дерновые – 2,6 %, торфяные – 31,5 %. По гранулометрическому составу почвы распределились следующим образом: песчаные и супесчаные – 36 %, легко- и среднесуглинистые – 32 %, торфяные – 30 %.

Большинство пахотных почв республики являются антропогенными. Верхний пахотный слой создан распашкой гумусово-аккумулятивного и подзолистого горизонтов, а на короткопрофильных почвах припахан и иллювиальный горизонт5. Внесение органических и минеральных удобрений, возделывание многолетних трав усиливают дерновый процесс, то есть накопление в пахотном горизонте органического вещества почвы и других элементов питания.

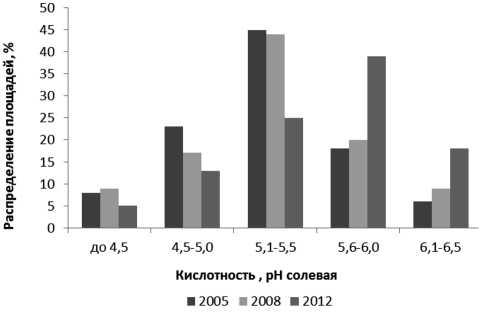

Одним из важнейших показателей окульту-ренности почвы на имеющихся сельскохозяйственных угодьях является реакция среды в почве, так как от величины обменной кислотности (рН сол ) зависит формирование урожая возделываемых сельскохозяйственных культур. По данным XI тура обследования, в 2012 году в хозяйстве насчитывалось 311 га кислых пахотных почв, или 38 %. Площадь пахотных земель с нейтральной кислотностью или близкой к нейтральной реакцией среды составила 62 % (514 га), что на 21 % больше, чем в X туре обследования (2008). Такая же тенденция наблюдается и на долголетних культурных пастбищах, площадь кислых почв уменьшилась на 18 % (33 га). На землях обследованных сенокосов 48 % площадей имеют близкую к нейтральной степень кислотности, но за четыре года произошел сдвиг кислотности в сторону подкисления на 10 % площадей (табл. 1). Как правило, в почвах сенокосов статистически достоверно повышается степень кислотности по сравнению с почвой залежи и пашни [5]. На необрабатываемой пашне и неиспользуемых пастбищах образуется большое количество надземной и подземной фитомассы, поступающей в почву, а с сенокосами этого не происходит, так как зеленая масса скашивается на сено.

На территории Карелии преобладают подзолистые почвы, естественным свойством которых является повышенная кислотность [4]. В кислых почвах имеющийся в почве фосфор переходит в малодоступные формы, подавляется деятельность азотфиксирующих и нитрифицирующих

Рис. 1. Распределение сельскохозяйственных угодий Карельской ГСХОС на сопоставимой площади по трем турам обследования, %

Таблица 1

Распределение сельскохозяйственных угодий по кислотности на сопоставимой площади по двум турам обследования

По сравнению с IX туром обследования (2002– 2005 годы) доля сильнокислых почв уменьшилась на 3 %, среднекислых – на 10 %, слабокислых – на 20 %, вместе с тем возросла доля почв со слабокислой реакцией среды – на 21 %, а близких к нейтральной – на 12 %. Средневзвешенное значение рН возросло на 0,2 единицы и составило 5,4. Мы связываем это с тем, что почвы не подвергаются антропогенному воздействию из-за прекращения деятельности опытно-производственного предприятия. На таких почвах идет процесс восстановления естественной растительности, и, как следствие, постепенно восстанавливается естественный круговорот органического вещества в соответствии с совокупностью природных факторов6.

Одним из основных показателей окультурен-ности почвы является содержание в ней фосфора. Значительную часть в пахотном слое составляет фосфор органических соединений (20–50 %). В кислых пахотных подзолистых почвах минеральные фосфаты находятся в значительной степени в соединении с окислами алюминия и железа и практически недоступны для растений. На хорошо окультуренных известкованных почвах большая часть минерального фосфора приходится на долю фосфатов кальция [4].

Содержание подвижного фосфора в пахотных почвах учреждения достаточно высокое. Очень высокое и высокое содержание фосфора имеют

88 % (726 га) пахотных земель. Площадь пашни с низким содержанием этого элемента составляет всего 2 %, или 14 га.

Содержание подвижного фосфора на почвах культурных пастбищ высокое: 97 % (150 га) площадей имеют высокое и очень высокое его содержание. На улучшенных сенокосах 23 % (94 га) земель с низким содержанием подвижного фосфора, при использовании которых необходимо внесение фосфорных удобрений (рис. 2).

По сравнению с двумя турами обследования средневзвешенное содержание фосфора в почвах учреждения увеличилось на 0,7 мг и составило 23,8 мг на 100 г почвы.

Запасы калия на сельскохозяйственных угодьях учреждения, наоборот, уменьшились, так как калий в отличие от фосфора не образует прочных комплексов с органическим веществом и подвержен миграции по почвенному профилю. По данным агрохимического обследования 2012 года, в целом наблюдается дефицит элемента на 48 % всех угодий. Наиболее заметно это на пашне. Так, в период между турами обследования в пахотных почвах на 13 % увеличилось число земель с низким и очень низким содержанием обменного калия, которое составило 50 % (401 га). Уменьшились площади пашни со средним и повышенным содержанием калия в целом на 18 % площадей. Высокое и очень высокое содержание калия наблюдается лишь на площади 135 га, или на 9 % пашни. Недостаток обменного калия испытывают 36 % (55 га) площадей культурных пастбищ и 59 % (244 га) улучшенных сенокосов. В среднем по всем сельскохозяйственным угодьям учреждения за два тура обследования произошло уменьшение площадей со средним, низким и очень низким

Рис. 2. Картограмма содержания подвижного фосфора на сельскохозяйственных угодьях Карельской ГСХОС

содержанием обменного калия на 10 % (139 га) и несколько увеличились площади (на 6 %) с повышенным содержанием обменного калия (табл. 2).

Средневзвешенное содержание обменного калия в почвах сельскохозяйственных угодий по сравнению с IX туром обследования (2002–2005 годы) уменьшилось на 0,6 мг и составило 10 мг на 100 г почвы.

Известно, что ценность сельскохозяйственных угодий как основного средства производства сельскохозяйственной продукции в конкретно взятом хозяйстве определяется уровнем плодородия или способностью почвы удовлетворять потребность растений в питательных веществах, воздухе, воде, тепле, биологической и физико-химической среде. Плодородие почв включает не только все виды ресурсов, необходимых растению за вегетационный период, но и доступность их растениям, что зависит от строения верхней части почвенного профиля, минералогического состава почв, запасов доступной растению влаги, агрофизических свойств, определяющих водновоздушный и тепловой режимы почв, биологических свойств почв. Федеральным законом РФ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (1998) проведение почвенных, агрохимических, фитосанитарных и эколого-токсикологических обследований и мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения определено одним из основных направлений агрохимического обслуживания. Этот закон определяет научные исследования по разработке таких показателей, как состояние плодородия земель сельскохозяйственного назначения с учетом районирования земель, а также методики

Таблица 2

Изменение содержания обменного калия на сельскохозяйственных угодьях Карельской ГСХО С по данным двух туров обследования, га

|

Вид сельскохозяйственных угодий |

Туры обследования |

Содержание обменного калия |

|||

|

очень низкое и низкое |

среднее |

повышенное |

высокое и очень высокое |

||

|

Пашня |

X |

37 |

39 |

15 |

16 |

|

XI |

50 |

25 |

11 |

9 |

|

|

+,– |

+13 |

–14 |

–4 |

–7 |

|

|

Долголетние культурные пастбища |

X |

69 |

26 |

5 |

– |

|

XI |

36 |

39 |

22 |

3 |

|

|

+,– |

–33 |

+13 |

+17 |

+3 |

|

|

Улучшенные сенокосы |

X |

54 |

32 |

9 |

5 |

|

XI |

59 |

19 |

14 |

8 |

|

|

+,– |

+5 |

–13 |

+5 |

+3 |

|

|

Среднее по сельскохозяйственным угодьям |

X |

53 |

32 |

10 |

7 |

|

XI |

48 |

28 |

16 |

7 |

|

|

+,– |

–5 |

–5 |

+6 |

0 |

|

Таблица 3

Агрохимические показатели сельскохозяйственных угодий по турам обследования, среднее

|

Агрохимические показатели |

Фактические значения |

Оптимальные значения |

||||

|

минеральные почвы |

торфяные почвы |

|||||

|

2008 |

2012 |

2008 |

2012 |

минеральные почвы |

торфяные почвы |

|

|

рН сол |

5,3 |

5,4 |

5,3 |

5,3 |

6,4 |

5,2 |

|

Р 2 О 5, мг/кг почвы |

215,8 |

226,4 |

1018 |

1083 |

300 |

800 |

|

К 2 О, мг/кг почвы |

98,4 |

102 |

195,8 |

263,2 |

250 |

500 |

|

Содержание органического вещества, % |

5,6 |

5,8 |

– |

– |

4 |

– |

|

Обследованная площадь, га |

939,6 |

962,4 |

440,9 |

428,7 |

– |

|

оценки состояния земель сельскохозяйственного назначения и учета показателей состояния их плодородия7.

Нами произведен расчет показателя почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий Карельской ГСХОС за три тура обследования (2005, 2008 и 2012 годы), который рассчитывается как среднее от суммы соотношений фактических значений четырех агрохимических показателей к их оптимальным значениям по всем типам почв (минеральной и торфяной)8. При расчете учитываются такие показатели, как обменная кислотность почв (рН сол ), содержание органического вещества для минеральных почв (в процентах), содержание подвижных форм фосфора (Р 2 О 5, мг/ кг почвы), содержание обменного калия (К2О, мг/ кг почвы) (табл. 3).

Таблица 4

Показатели почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий за три тура обследований

|

Показатели почвенного |

Туры обследования |

|

|

плодородия в зависимости |

2005–2008 |

2008–2012 |

|

от типа почв |

годы |

годы |

|

Минеральные почвы |

0,83 |

0,86 |

|

Торфяные почвы |

0,89 |

0,97 |

|

Всех сельскохозяйственных угодий |

0,85 |

0,89 |

орг.в-во ф. Р 2 О 5 ф. ^

орг.в-воопт. Р 2 О 5 опт.

К 2 О ф. рНсол ф.

К 2 О опт. рНсолопт.

где К ПП1 – показатель почвенного плодородия минеральных почв; (органическое в-во), (рН сол ), (Р 2 О 5 ), (К 2 О) – агрохимические показатели; ф. – фактические значения показателей; опт. – оптимальные значения показателей.

КПП2 “

Р 2 О 5 ф. К2О ф. рНсол ф.

Р 2 О 5 опт. К 2 О опт. рНсолопт. ^

* 3,

где К ПП2 – показатель почвенного плодородия торфяных почв; (рН сол ), (Р 2 О 5 ), (К 2 О) – агрохимические показатели; ф. – фактические значения показателей; опт. – оптимальные значения показателей.

Кi =

КПП1 × S1 + КПП2 × S2

S i

где Кi – показатель почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий; S1 – площадь минеральных почв, га; S 2 – площадь торфяных почв, га; S i – общая площадь почв, га.

По комплексу агрохимических свойств выделяют четыре степени окультуренности почв: очень низкая – индекс менее 0,4; низкая – индекс 0,41…0,6; средняя – индекс 0,61…0,81; высокая – индекс 0,81…1,0. Рассчитав показатели почвенного плодородия по типам почв и турам обследования и соотнеся их по индексам, мы выявили, что минеральные почвы несколько уступают по показателям почвенного плодородия торфяным почвам, так как последние представлены хорошо обогащенными питательными веществами низинными торфами. По шкале индекса почвенного плодородия оба типа почв относятся к высокой степени окультуренности. Также выявлено, что все сельскохозяйственные угодья относятся к высоко окультуренным почвам. Причем по сравнению с предыдущим туром обследования индекс плодородия почв несколько повысился и составил 0,89 (табл. 4).

Полученные нами данные подтверждаются выводами ряда авторов о том, что прекращение антропогенного влияния на почву и зарастание пашни естественной растительностью с экологической точки зрения – явление положительное, ведущее к восстановлению плодородия почв, а развитие в почвах залежи и сенокоса дернового процесса приводит к гумусонакоплению, биологической аккумуляции азота и обменных осно-ваний9 [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате снижения интенсивности использования сельскохозяйственных

угодий, принадлежащих Карельской ГСХОС, не произошло заметного снижения почвенного плодородия по таким агрохимическим показателям, как кислотность, содержание подвижного фосфора, содержание органического вещества. Несколько снизились запасы обменного калия вследствие миграции калия по почвенному профилю. По содержанию основных элементов питания почвы являются высокоокультуренными, способными давать высокие урожаи возделываемых в регионе сельскохозяйственных культур.

Полученные нами результаты говорят о необходимости дальнейших научных исследований, направленных на поиск путей рационального использования потенциала таких сельскохозяйственных угодий с учетом экологических и экономических факторов, складывающихся в современных условиях.

DYNAMICS OF SOIL FERTILITY INDICATORS’ CHANGES IN AGRICULTURAL LANDS OF KARELIA

Список литературы Динамика изменения показателей почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий в Республике Карелия

- Барановская А. В., Перевозчикова Е. М. Краткая характеристика условий почвообразования и природных районов южной Карелии//Труды Карельского филиала Академии наук СССР «Почвы южной Карелии и мероприятия по повышению их плодородия». 1958. Вып. IX. С. 4-26.

- Кизилов О. А. Динамика агрохимических показателей пахотных почв ООО «Агрофирма Манчжарская»//Молодежь и наука. 2015. № 1. С. 10-15.

- Морозова Р. М, Федорец Н. Г. Земельные ресурсы Карелии и их охрана. Петрозаводск, 2004. 152 с.

- Морозова Р. М., Володин А. М., Федорченко М. В., Володина Г. Ф., Нестеренко И. М. Почвы Карелии: Справочное пособие. Петрозаводск: Карелия, 1981. 192 с.

- Рыбакова А. Н. Трансформация свойств серых почв при различном их использовании: Автореф. дис.. канд. биол. наук. Тюмень, 2016. 16 с.