Динамика изменения здоровья населения в условиях трансформации общества

Автор: Матвеев С.с

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Актуальные проблемы современной реабилитологии

Статья в выпуске: 3 (58) т.2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/147152216

IDR: 147152216

Текст обзорной статьи Динамика изменения здоровья населения в условиях трансформации общества

Актуальность темы вытекает из тех существенных изменений, которые произошли в состоянии здоровья населения в трансформирующимся обществе вызвала кардинальное изменение уровня, качества и условий жизни, усилила внимание социологов к исследованию феномена здоровья. Социологические исследования, широко применяемые специалистами различных направлений с целью получения дополнительной научной информации о тех или иных процессах в здравоохранении, в настоящее время приобретают все большее значение. Для оценки эффективности деятельности системы здравоохранения в целом, либо отдельных ее подсистем, необходимо владеть информацией объективного и субъективного характера. При оценке эффективности медицинской помощи особо актуальным становится учет факторов, влияющих на нее. Среди этих факторов можно выделить два ведущих: качество лечебнопрофилактического процесса и исходное состояние пациентов. Если первому фактору в последние годы уделяется достаточно много внимания, то влияние второго фактора остается до сих пор малоизученным.

По этим причинам мы обращаемся к результатам авторского экспертного исследования, которое позволило зафиксировать уровень обслуживания пациентов и эмпирические оценки квалификации медицинского персонала.

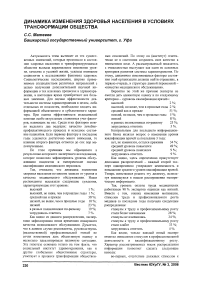

Так, очевидно, что динамика изменения здоровья населения во многом зависит от уровня и качества медицинского обслуживания. Наши респонденты высказали следующие суждения, характеризующие этот уровень:

высокий 1 %;

высокий, но ниже, чем в прошлые годы 1 %;

средний как и прежде 38 %;

низкий, но выше, чем в прошлые годы 10 %;

низкий 23 %;

в разных поликлиниках по-разному 19 %;

затрудняюсь ответить 7 %.

Как видно из данного распределения, экспертами зафиксирована некая временная инварианта качества медицинского обслуживания. Думается, что в данном случае респонденты, руководствуясь (ведомственной) профессиональной этикой не сочли возможным дать объективную оценку и несколько идеализировали наличную ситуацию. Эта гипотеза основана только на том факте, что социальный институт здравоохранения, как и другие глобальные общественные структуры, участвует в процессе трансформации обществен ных отношений. По этому он (институт) генетически не в состоянии сохранить свое качество в неизменном виде. А рассматриваемый показатель с очевидностью выступает как один из основных критериев развития системы здравоохранения. По этому, динамично изменяющиеся факторы состояния этой организации должны найти отражение, в первую очередь, в структуре данной переменной -«качество медицинского обслуживания».

Вероятно по этой же причине эксперты не смогли дать адекватную оценку и по следующему критерию - «уровень квалификации врачей»:

высокий 2 %;

высокий, но ниже, чем в прошлые годы 2 %;

средний как и прежде 51 %;

низкий, но выше, чем в прошлые годы 5 %;

низкий 8 %;

в разных поликлиниках по-разному 25 %;

затрудняюсь ответить 5 %.

Контрольным для последнего информационного блока являлся вопрос о изменении уровня квалификации врачей за последние 3 года:

нет, не изменился, остался прежним 34 %;

средний уровень повысился 49 %;

средний уровень понизился 9 %;

затрудняюсь ответить 9 %.

Как видно, здесь определенно присутствует диссонанс распределений - каждый второй эксперт одновременно утверждает неизменность и повышение среднего уровня квалификации врачей. Теперь попытаемся решить эту дилемму, используя имеющуюся в нашем распоряжении эмпирическую информацию.

Так, уровень оплаты труда медицинских работников 90 % экспертов оценили как низкий. Вместе с тем, оценка изменения мотивации, стимулов труда и профессионального роста медиков за последние годы получила следующее распределение:

стимулы к труду и профессиональному росту стали более значимыми 28 %;

стимулы не изменились 34 %;

стимулы к труду и профессиональному росту стали слабее 33 %;

затрудняюсь ответить 4 %.

Как видно, только каждый пятый эксперт отметил повышение стимулов к профессиональной деятельности и квалификационному росту. Характер рассматриваемых масок распределения информации позволяет сделать следующие выводы:

во-первых, отсутствие должных стимулов к

Матвеев С.С.

труду и профессиональному совершенствованию не может не сказаться на снижении квалификационного уровня медицинских работников;

во-вторых, эти же причины с неизбежностью обусловливают снижение качества медицинского обслуживания пациентов;

в-третьих, относительно устойчивая, материально акцентированная система социально-статусных и профессиональных мотивов и стимулов присутствует у врачей и персонала, работающих в платных и хозрасчетных учреждениях.

Последний вывод основан на балансе распределения сравнительных оценок качества обслуживания в платных и бесплатных медучреждениях. Лишь 14 % экспертов отметил бесспорный приоритет качества обслуживания пациентов в платных и хозрасчетных учреждениях. Остальные, либо опровергли данное мнение (32 %), либо недостаточно рельефно определили свою позицию - «только в отдельных платных учреждениях качество обслуживания выше, чем в бесплатных» (27 %). И каждый четвертый респондент затруднился дать сравнительную оценку. Таким образом, при общем подобии качества обслуживания больных в более выгодном положении оказываются медики платных заведений. Именно они при общем равенстве профессиональных затрат имеют более высокий и стабильный заработок, что и определяет их социально-статусное превосходство над коллегами из «традиционных» медучреждений.

Теперь рассмотрим вопросы, связанные с оценками эффективности различных способов и форм медицинской помощи. Содержание этого информационного блока полностью носит декларативный характер. Поэтому мы сочли возможным выделить лишь некоторые позиции, определяющие мнение компетентных специалистов.

Так, эксперты подчеркивают, что, несмотря на ряд негативных аспектов в развитии системы здравоохранения, наиболее массовым и одновременно самым эффективным способом медицинской помощи является обращение к врачу (более 80 %).

Отмечается также, что в плане эффективного функционирования медицины одинаково актуальным является развитие различных форм медицинской помощи (платной, бесплатной и страховой). Для здорового человека приоритетными, по мнению экспертов, должны являться бесплатная и страховая формы. Для больного человека наиболее выгодной является бесплатная форма медицинского обслуживания (68 %).

Очевидно, что здоровье человека, его состояние во многом зависит от общей физической культуры и уровня базовых медицинских знаний. Поэтому, рассматривая данный пласт вопросов, мы сочли необходимым обратиться к проблеме популяризации и пропаганде медицинских знаний и здорового образа жизни. Кроме того, закономерно, что эта деятельность, безусловно, входит в структуру важнейших функций института здравоохранения, актуально подтверждая его социальный статус.

Решение этой проблемы является достаточно актуальной по нескольким причинам, во-первых, в условиях развивающегося рынка медицинских услуг уровень информированности людей во многом обусловливает характер их выбора той или иной формы медицинской помощи; во-вторых, уровень медицинских знаний населения прямо пропорционален уровню подверженности людей заболеваниям не только с выраженными «социальными детерминантами», о чем говорилось выше, но и в определенной мере позволяет им предпринять адекватные меры к снижению «агрессии» экосоциальной среды; и, наконец, активная пропаганда здорового образа жизни (как показывает опыт развитых стран) также существенно способствует снижению подверженности населения многим заболеваниям.

Как же реально обстоят сегодня дела с пропагандой медицинских знаний и здорового образа жизни в различных СМИ? Распределение оценок уровня и эффективности этой деятельности оказалась следующей:

высокий 0 %;

высокий, но ниже, чем в прошлые годы 1 %; средний, как и прежде 19%; низкий, но выше, чем в прошлые годы 7 %; низкий 26 %; пропаганда здоровья сейчас практически не ведется 45 %; затрудняюсь ответить 1 %.

Как видно, ситуация сегодня во многом уже вышла из-под контроля, что с очевидностью скажется (и уже сказывается) на динамике здоровья населения. Тем не менее, попытаемся сформировать рейтинг Российских и местных СМИ в плане освещения материалов медико-профилактической ориентации и пропаганды здорового образа жизни. Рейтинг составлялся относительно баланса позитивных и негативных оценок.

Так, на первое место эксперты вывели городские газеты, отметив эффективность пропаганды медицинских знаний на уровне 24 %, одновременно подчеркнув, что работа в этом направлении ведется в 18 % изданий. На втором месте оказалось республиканское ТВ с соответствующим балансом удельного веса оценок - 26 и 23 %. На третьем месте оказалось республиканское радио - 19 и 20 %. Далее идут республиканские и Российские газеты, городские каналы ТВ и Российское радио. Замыкает этот список Российское телевидение, относительно которого 12 % экспертов подчеркнули, что в этих трансляциях ведется только антипропаганда здорового образа жизни и медицинских знаний.

Понятно, что приведенный рейтинг носит достаточно условный характер, т.к. относительно каждой позиции очень высок удельный вес

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 7, том 2

Актуальные п роблемысовремен нойреабил итологи и негативных оценок («работа не ведется») - от 18 до 25 %. Итак, подавляющее большинство экспертов единодушны во мнении - эффективность различных СМИ в этом плане крайне низка. Такое состояние остро противоречит с потребностями населения такого рода информации и пропаганде -«да, такая пропаганда крайне необходима», это мнение более чем 91 % экспертов.

Таким образом, мы вышли на постановку еще одной важнейшей проблемы, которая связана с разрешением указанного противоречия. Она касается функций здравоохранения и современного состояния его развития. В начале попытаемся провести сравнительный анализ эмпирических данных о наличной и идеальной структуре функций системы здравоохранения.