Динамика экстремумов температуры воздуха на фоне потепления климата в Улуг-Хемской котловине Республики Тыва

Автор: Андрейчик М.Ф., Монгуш Л.Д.-Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 8, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается динамика экстремумов температуры воздуха на фоне потепления климата в Улуг-Хемской котловине Республики Тыва. Авторы считают, что интенсивный рост абсолютных минимумов и максимумов температуры воздуха обусловливает прогнозирование учащения анализируемых аномалий.

Потепление климата, экстремумы температуры воздуха, котловина

Короткий адрес: https://sciup.org/14083225

IDR: 14083225 | УДК: 577.4

Текст научной статьи Динамика экстремумов температуры воздуха на фоне потепления климата в Улуг-Хемской котловине Республики Тыва

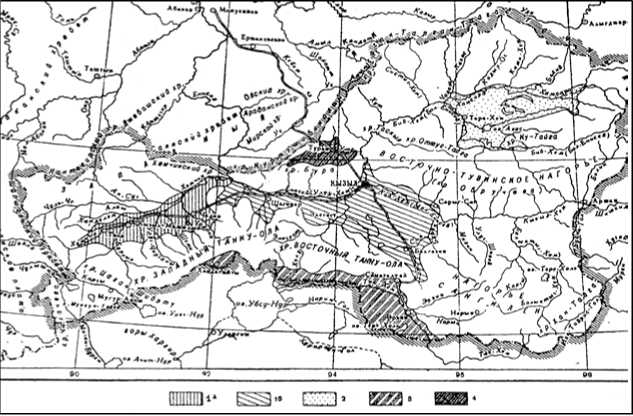

Введение. Территория Улуг-Хемской котловины относится к бассейну верхнего Енисея и дренируется горными реками. По долинам Енисея расположены террасы шириной 10–15 км. В пределах котловины преобладает степной тип почв и растительности. В основном это маломощные бурые и светло-каштановые почвы, а на каменистых мелкосопочных участках господствуют каменисто-щебенистые степи. В растительном покрове преобладают злаково-полынные и ковыльные степи. Вдоль русел крупных рек произрастают уремные (поёмные) леса из лавролистного тополя и различных ив (рис. 1).

Рис. 1. Орографическая схема Республики Тыва: котловины: 1 – Центрально-Тувинская (1а – Хемчикская, 1б – Улуг-Хемская); 2 – Тоджинская; 3 – Убсунурская; 4 – Турано-Уюкская

Климат резко континентальный. Для зимы характерны морозы до 50°С и более, удерживающиеся без оттепелей почти до середины марта, штиль и слабые ветры (0,5–2 м/с). В зимний период котловина находится в зоне обширного и устойчивого азиатского антициклона, центр которого расположен над Монголией.

Цель исследований . Изучить динамику экстремумов температуры воздуха на фоне потепления климата.

Задачи исследований : 1) вычисление аномалий (отклонений) абсолютных максимумов и минимумов температуры воздуха от базового периода (1961–1990 гг.), сглаживание их по 11-летним циклам; 2) построение трендов за 1977–2004 гг.; 3) анализ связей между исследуемыми климатическими показателями.

Материалы и методы исследований. Для оценки изменения климата Всемирная метеорологическая организация рекомендует в качестве исходной характеристики использовать тридцатилетний период – 1961–1990 гг. Именно от этих средних значений метеорологических параметров данного периода и принято отсчитывать степень изменения климата. Нами были выделены два периода - 1961-1990 и 1977-2004 гг.

Критерием оценки изменения температуры воздуха является коэффициент линейного тренда, определяемый по методу наименьших квадратов. Он характеризует среднюю скорость изменений анализируемого параметра. Мерой существенности тренда является доля дисперсии в процентах от полной дисперсии климатической переменной за рассматриваемый интервал времени. Оценка статистической значимости тренда определяется по 5 %-му уровню значимости (с вероятностью 0,95). Обнаруженные изменения температуры реальны (соответствуют действительности), если их величина превосходит ошибку оценки изменений [3]. Более подробно методика обработки изложена в нашей работе [1].

Анализ показывает, что для абсолютных максимумов и минимумов сохраняется общая закономерность, характерная для годового хода температуры воздуха. Однако экстремальные значения абсолютного максимума приходятся на июнь, а минимум – на июль.

Абсолютные максимумы и минимумы температур воздуха за анализируемые периоды представлены в таблице.

Экстремальные значения температуры воздуха за 1961–2004 гг. в Улуг-Хемской котловине

|

Параметр |

Метеостанция «Кызыл» |

Метеостанция «Сары-Сеп» |

Метеостанция «Сосновка» |

|||

|

t, ºС |

Год |

t, ºС |

Год |

t, ºС |

Год |

|

|

Абсолютный максимум |

40,7 |

2004 |

41,0 |

2002 |

39,9 |

2004 |

|

Абсолютный минимум |

-48,7 |

1961 |

-48,6 |

1970 |

-43,5 |

1969 |

В данных таблицы проявляется следующая закономерность: абсолютные максимумы температур относятся к исследуемому периоду (1977–2004 гг.), а минимумы – к базовому периоду (1961–1990 гг.).

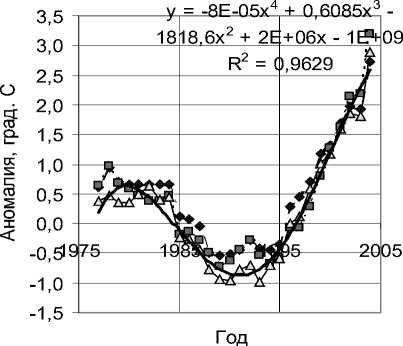

Закономерность динамики абсолютных максимумов температуры воздуха за 1977–2004 гг. иллюстрирует рис. 2.

Кызыл

Сарыг-Сеп

Сосновка

Полиномиальны й (Сосновка)

Рис. 2. Динамика аномалий абсолютных максимумов температуры воздуха на различных метеостанциях

Улуг-Хемской котловины за 1977-2004 гг. (Е - число 10; -05 - степень Е, читается как 10 -5 )

Из рисунка 2 видно, что закономерность динамики аномалий абсолютных максимумов температуры воздуха описывается неординарным полиномом четвертой степени. Пик минимума приходится на 1990 г., после которого последовал резкий рост анализируемого показателя. В среднем абсолютные максимумы за 27 лет увеличились на 2ºС.

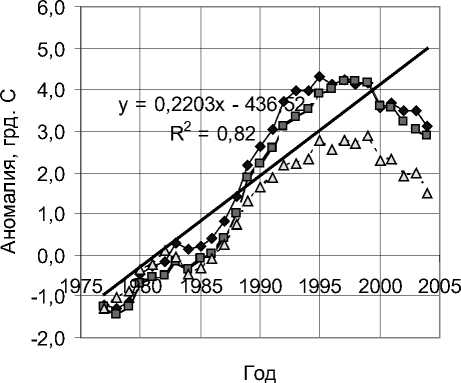

Динамика аномалий абсолютных минимумов температуры воздуха на исследуемых метеостанциях Улуг-Хемской котловины за 1977–2004 гг. представлена на рис.3.

Сарыг-Сеп

■■■ △ ■■■ Сосновка

-♦ Кызыл

Линейный (Кызыл)

Рис. 3. Динамика аномалий абсолютных минимумов температуры воздуха на различных метеостанциях Улуг-Хемской котловины за 1977–2004 гг.

Коэффициент линейного тренда показывает, что среднегодовые абсолютные минимумы увеличивались (абсолютные числа уменьшились) на 0,22ºС, а за 27 лет – на 6ºС. Анализ рис. 2–3 показывает, что скорость абсолютных минимумов (направленность к потеплению) в три раза выше абсолютных максимумов. Оба процесса указывают на потепление, так как дистанция между ними сокращается. На основании полученных результатов можно прогнозировать учащение повторяемости аномалий абсолютных максимумов в периоды волн тепла и повышение (уменьшение абсолютных значений) минимумов в холодный период. Наши выводы согласуются с прогнозом ученых: климат будущего будет «нервозным» [2]. По их данным, возрастет вероятность различных температурных аномалий и экстремальных явлений, увеличится число ураганов, наводнений, снежных лавин, паводков и засух. Поскольку территория Россия огромна, то изменения климата отзовутся на ней по-разному: где-то во благо, а где-то – во вред.

Заключение . Потепление климата обусловливает повышение экстремумов температуры воздуха: скорость роста абсолютных минимумов в три раза выше максимумов. Прогнозируется вероятность учащения анализируемых аномалий.