Динамика экстремумов температуры воздуха - показатель потепления климата Центрально-Тувинской котловины Республики Тыва

Автор: Андрейчик М.Ф.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 5, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается гипотеза о влиянии потепления климата на повышение экстремумов температуры воздуха в Центрально-Тувинской котловине Республики Тыва. Выявлена несогласованность закономерности динамики аномалий абсолютных максимумов и минимумов температуры воздуха на различных метеостанциях: скорость роста абсолютных минимумов более чем в три раза выше максимумов.

Потепление климата, экстремумы температуры воздуха, межгорные котловины, республика тыва

Короткий адрес: https://sciup.org/14083672

IDR: 14083672 | УДК: 504.38

Текст научной статьи Динамика экстремумов температуры воздуха - показатель потепления климата Центрально-Тувинской котловины Республики Тыва

Введение. Обширная межгорная Центрально-Тувинская котловина (18605 км2), расположенная в самом центре Азии, окружена хребтами Западного Саяна, Шапшальским, Цаган-Шибэту, Танну-Ола и горами Восточной Тывы. Длина около 400 км, ширина от 25–30 до 60–80 км. Абсолютные высоты рельефа колеблются от 600 до 900 м. Западная часть Центрально-Тувинской котловины (Хемчикская) отделена от её во- сточной части (Улуг-Хемская) невысоким хребтом Адерташ. Рельеф полого-холмистый и мелкосопочный, нередко переходящий в останцовый (рис. 1).

Рис. 1. Географическое расположение котловин: 1 – Центрально-Тувинская; (1а – Хемчикская, 1б – Улуг-Хемская); 2 – Тоджинская; 3 – Убсунурская; 4 – Турано-Уюкская

Климат резко континентальный. Для зимы характерны морозы до –48,7°С и более, удерживающиеся без оттепелей почти до середины марта, штиль и слабые ветры (0,5–2 м/с). В зимний период котловина находится в зоне обширного и устойчивого азиатского антициклона, центр которого расположен над Монголией.

Цель исследований . Изучить динамику абсолютных максимумов и минимумов температуры воздуха.

Задачи исследований . Вычисление аномалий (отклонений) экстремумов температуры воздуха от базового периода (1961–1990 гг.), сглаживание их по 11-летним циклам солнечной активности; построение трендов за 1977–2004 гг.; анализ связей между исследуемыми климатическими показателями.

Методика и результаты исследований . Для оценки изменения климата Всемирная метеорологическая организация рекомендует в качестве исходной характеристики использовать тридцатилетний период – 1961–1990 гг. Именно от этих средних значений метеорологических параметров данного периода и принято отсчитывать степень изменения климата. Нами выделены два периода: 1961–1990 и 1977–2004 гг.

Критерием оценки изменения температуры воздуха является коэффициент линейного тренда, определяемый по методу наименьших квадратов. Он характеризует среднюю скорость изменений анализируемого параметра. Мерой существенности тренда является доля дисперсии в процентах от полной дисперсии климатической переменной за рассматриваемый интервал времени. Оценка статистической значимости тренда определяется по 5 %-му уровню значимости (с вероятностью 0,95). Обнаруженные изменения температуры реальны (соответствуют действительности), если их величина превосходит ошибку оценки изменений [2]. Более подробно методика обработки изложена в работе [1].

Анализ показывает, что для абсолютных максимумов и минимумов сохраняется общая закономерность, характерная для годового хода температуры воздуха. Однако экстремальные значения абсолютного максимума приходятся на июнь-июль, а минимум – на январь-февраль. Абсолютные максимумы и минимумы температур воздуха за анализируемые периоды представлены в табл. 1.

Таблица 1

Экстремальные значения температуры воздуха в Центрально-Тувинской котловине за 1961-2004 гг.

|

Метеостанция |

Абсолютный максимум |

Абсолютный минимум |

||

|

t, ºС |

Год |

t, ºС |

Год |

|

|

Тээли |

45,0 |

1990 |

-45,5 |

1967 |

|

Кызыл |

40,7 |

2004 |

-48,7 |

1961 |

|

Сарыг-Сеп |

41,0 |

2002 |

-48,6 |

1970 |

|

Сосновка |

39,9 |

2004 |

-43,5 |

1969 |

В данных табл. 1 просматривается закономерность: абсолютные максимумы температур относятся к исследуемому периоду (1977–2004 гг.), а минимумы – к базовому периоду (1961–1990 гг.), что косвенно указывает на потепление климата.

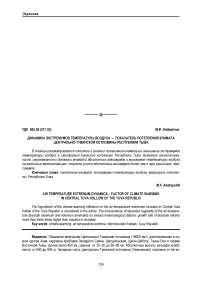

Закономерность динамики абсолютных максимумов температуры воздуха за 1977–2004 гг. иллюстрирует рис. 2, из которого видно, что закономерности динамики аномалий абсолютных максимумов температуры воздуха описываются неординарными полиномами четвертой степени. Пик минимума приходится на 1989–1992 гг., после которого следует резкий рост анализируемого показателя. В среднем абсолютные максимумы Улуг-Хемской котловины за 27 лет увеличились на 1,1ºС, а Хемчикской – на 2,6ºС, т.е. в 2,4 раза больше.

Уравнения связи и параметры приращения абсолютных максимумов температуры воздуха за исследуемый временной период представлены в табл. 2. На рисунке 2 закономерность динамики аномалий абсолютных минимумов температуры воздуха достоверно формализовывается линейными уравнениями.

Кызыл

Сарыг-Сеп

Сосновка

Тээли

Линейный (Тээли)

Рис. 2. Динамика аномалий абсолютных максимумов температуры воздуха на различных метеостанциях Центрально-Тувинской котловины за 1977-2004 гг. (х - фактор времени)

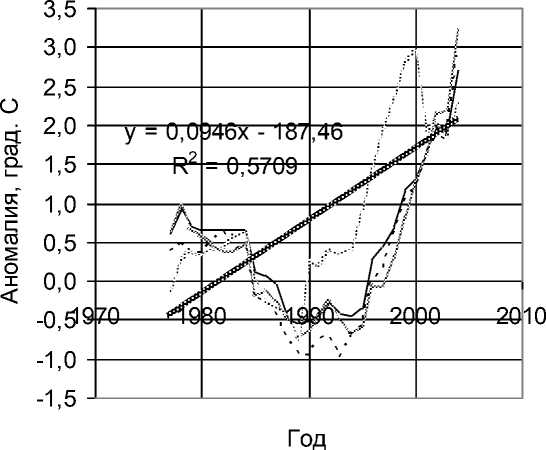

Из таблицы 2 следует, что отепляющее воздействие Хемчикской котловины (метеостанция Тээли) почти в 2,5 раза выше Улуг-Хемской котловины (метеостанции Кызыл, Сарыг-Сеп, Сосновка). Динамика аномалий абсолютных минимумов температуры воздуха на исследуемых метеостанциях Центрально-Тувинской котловины за 1977–2004 гг. представлена на рис. 3.

Таблица 2

Уравнения связи и параметры приращения абсолютных максимумов температуры воздуха за 1977–2004 гг.

|

Метеостанция |

Уравнение связи |

Коэффициент детерминации |

Коэффициент корреляции |

Приращение, ºС |

|

|

за 1 год |

за 27 лет |

||||

|

Тээли |

у = 0,0946 x - 187,46 |

0,57 |

0,76 |

0,10 |

2,6 |

|

Кызыл |

у = 0,0405 x - 80,14 |

0,15 |

0,39 |

0,04 |

1,1 |

|

Сарыг-Сеп |

о = 0,045 о - 89,23 |

0,14 |

0,38 |

0,05 |

1,2 |

|

Сосновка |

д = 0,0487 о - 96,6 |

0,17 |

0,41 |

0,05 |

1,1 |

|

6,0 5,0 4,0 y 3,0 2,0 1,0 0,0 -1,019 |

||||||

|

10 |

Кызыл Сарыг-Сеп Сосновка |

|||||

|

= 0,223x |

- 442,1 |

|||||

|

R2 = 0, |

8368 |

|||||

|

Тээли Линейный (Сарыг-Сеп) |

||||||

|

70 19 |

80 19 |

90 20 |

0 20 |

|||

|

-2,0 |

Год |

|||||

Рис. 3. Динамика аномалий абсолютных минимумов температуры воздуха на различных метеостанциях Центрально-Тувинской котловины за 1977-2004 гг.

Уравнения связи и параметры приращения абсолютных минимумов температуры воздуха за исследуемый период представлены в табл. 3.

Таблица 3

Уравнения связи и параметры приращения абсолютных минимумов температуры воздуха за 1977–2004 гг.

|

Метеостанция |

Уравнение связи |

Коэффициент детерминации |

Коэффициент корреляции |

Приращение, ºС |

|

|

за 1 год |

за 27 лет |

||||

|

Тээли |

д = 0,1446 о - 286,88 |

0,69 |

0,83 |

0,14 |

3,8 |

|

Кызыл |

д = 0,2203 о - 436,52 |

0,82 |

0,91 |

0,22 |

5,9 |

|

Сарыг-Сеп |

д = 0,223 о - 442,1 |

0,84 |

0,92 |

0,22 |

5,9 |

|

Сосновка |

д = 0,1451 о - 287,72 |

0,78 |

0,88 |

0,15 |

4,1 |

При сравнении данных табл. 2–3 выявляются следующие закономерности: 1) скорость приращения абсолютных минимумов температуры воздуха в 3,3 раза выше абсолютных максимумов; 2) если скорость приращения абсолютных максимумов Улуг-Хемской котловины в 2,4 раза ниже Хемчикской, то абсолютных минимумов, наоборот, в 1,4 раза выше, что подчеркивает многообразие микроклиматических особенностей межгорных котловин.

Выводы

-

1. Потепление климата обусловливает повышение экстремумов температуры воздуха: скорость роста абсолютных минимумов более чем в три раза выше максимумов. В котловинах выявлена несогласованность закономерности динамики анализируемых показателей.

-

2. Прогнозируется вероятность учащения температурных аномалий воздуха (жарких периодов).