Динамика электроэнцефалограммы при решении моторных задач у детей 7-10 лет с различным уровнем невнимательности и импульсивности

Автор: Трембач А.Б., Пономарева Т.В., Пастухов О.Г., Попова О.С.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Физиология и спортивная медицина

Статья в выпуске: 4, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности электрофизиологи-ческих коррелятов центральных программ по динамике ЭЭГ у детей с различным уровнем невнимательности и импульсивности в период подготовки, реализации и прекращения произвольных движений. Результаты исследования можно рассматривать как основу для разработки новых методов диагностики синдрома дефицита внимания с гиперактивностью.

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью, электроэнцефалография, тест непрерывной деятельности t.o.v.a, диагностика невнимательности и импульсивности, двигательная активность, фазы произвольного движения

Короткий адрес: https://sciup.org/14263841

IDR: 14263841 | УДК: 796.01:612

Текст научной статьи Динамика электроэнцефалограммы при решении моторных задач у детей 7-10 лет с различным уровнем невнимательности и импульсивности

ности и импульсивности; двигательная активность; фазы произвольного движения.

Введение. Cиндром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) является одной из наиболее распространенных форм минимальных мозговых дисфункций (ММД), возникающих вследствие различных причин, но имеющих однотипную неврологическую симптоматику, которая проявляется в виде невнимательности, импульсивности, гиперактивности, трудностей в обучении и в нарушении поведения [1]. Она частично компенсируется по мере роста и созревания мозга [2]. Клиницисты и нейрофизиологи проявляют значительный интерес к СДВГ в связи с его высокой распространенностью в детской популяции (5-15%). Механизмы развития СДВГ не выяснены. Существуют различные мнения (возрастная незрелость головного мозга, родовые травмы, генетическая предрасположенность) [6], которые полностью не объясняют развитие патологического процесса. Дисфункция головного мозга при СДВГ проявляется в нарушении моторных и ментальных функций. Ментальные функции достаточно изучены на примере вызванных когнитивных потенциалов. У детей с СДВГ они существенно отличаются от таковых у здоровых [4]. Однако изменения электрической активности головного мозга при формировании и реализации произвольных движений, которые косвенно характеризуют гиперактивность, изучены недостаточно. В настоящее время большое внимание уделяется высокочастотной составляющей ЭЭГ, которая играет существенную роль в формировании ментальных и моторных функций у человека [5]. Объективным критерием формирования и реализации произ вольных движений являются электрофизиологические корреляты центральных моторных программ, которые можно выявить при математическом анализе ЭЭГ [5]. В связи с вышеизложенным целью настоящей работы явилось изучение динамики ЭЭГ у здоровых детей и детей СДВГ 7-10 лет в различные фазы реализации произвольных движений.

Методы и организация исследования. В исследовании с письменного согласия родителей приняли участие учащиеся младших классов (135 детей) общеобразовательной школы № 26 и дети, состоящие на учете в городском психоневрологическом диспансере с диагнозом СДВГ. На первом этапе им было проведено тестирование посредством Test of Variable of Attention (T.O.V.A.), результаты которого позволили объективно оценить уровень невнимательности и импульсивности. Тест основан на предъявлении испытуемому значимых зрительных стимулов (требующих ответной реакции, или Go) и незначимых (не требующих ответной реакции, или NOGO). Согласно моторной задаче, испытуемый должен был отвечать нажатием на кнопку компьютерной «мыши» на предъявляемые значимые визуальные сочетания двух картинок животного и животного (GO) и игнорировать незначимые стимулы, т. е. все остальные сочетания картинок растения, животного или человека (NOGO). Длительность экспозиции каждого стимула составляла 100 мс, межстимульный интервал равнялся 2 с. Общее время тестирования составляло 22,5 мин. После проведения теста определялись невнимательность – как количество неправильных ответов на значимый стимул (%), импульсивность – как количество неправильных ответов на незначимый стимул (%), время реакции или скорость мыслительных процессов (мс) и изменчивость времени реакции или устойчивость внимания (мс). Диагноз СДВГ у учащихся подтверждался детским неврологом. На основании полученных данных из числа обследованных детей было выделено две группы: первая группа здоровых включала 39 человек, вторая группа с СДВГ – 46 человек.

ЭЭГ регистрировалась в 31 отведении по системе 10-20 (Fp1; Fpz; Fp2; F7; F3; Fz; F4; F8; FT7; FC3; FCz; FC4; FT8; T3; C3; Cz; C4; T4; FP7; CP3; CPz; CP4; TP8; T5; P3; Pz; P4; T6; O1; Oz; O2) на компьютерном электроэнцефалографе фирмы «Мицар» в частотном диапазоне 4-60 Гц. Хлорсеребряные электроды диаметром 8 мм фиксировались посредством специальной шапочки. Межэлектродное сопротивление не превышало 4 кОм.

Запись ЭЭГ осуществлялась в состоянии покоя, в положении стоя с открытыми глазами, а также при подъеме на носки без потери равновесия по зрительным предупреждающим и разрешающим сигналам посредством программы PSYTASK.

На следующем этапе исследования проводился анализ электрофизиологических коррелятов центральных программ у двух выделенных групп детей. Посредством программного обеспечения Win EEG рассчитывались топографические карты мощности спектра ЭЭГ в частотных диапазонах 4-7, 8-10, 11-13, 14-24, 25-35, 36-47, 48-60 Гц в следующих экспериментальных условиях: в положении сидя и стоя с открытыми глазами, а также в фазы подготовки, реализации и прекращения произвольных движений. Далее, усредненные по группам (здоровые дети и дети с СДВГ) топографические карты пространственного распределения мощности спектра ЭЭГ сравнивались между собой в исследуемых частотных диапазонах и в одинаковых экспериментальных условиях путем вычитания (из последующей топографической карты предыдущей). Такая операция позволяла выявить изменения мощности спектра ЭЭГ при переходе из одного экспериментального условия в следующее. Достоверность различий исследуемых показателей определялась посредством дисперсионного анализа (Statistika 5.5).

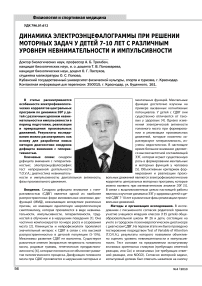

Результаты исследования и их обсуждение. У детей с СДВГ в различных экспериментальных условиях были выявлены (рис. 1) специфические паттерны электрической активности головного мозга в исследуемых частотных диапазонах. В положении стоя по сравнению с положением сидя с открытыми глазами наибольшие изменения мощности спектра обнаружены в диапазонах 4-7, 11-13, 25-35, 36-47 Гц. В большинстве частотных диапазонов мощность спектра возрастала. Она локализовалась в центральных (4-7 Гц), премоторных (11-13 Гц), теменных (36-47 Гц) корковых областях. Лишь в частотном диапазоне 25-35 Гц выявлено снижение мощности спектра в области соматосенсорного центра правого полушария.

При подъеме на носки активность коры больших полушарий изменялась в соответствии с фазами произвольного движения. За 1 секунду до движения повышение мощности спектра ЭЭГ выявилось в высокочастотных диапазонах 25-35, 48-60 Гц. Существенные различия были обнаружены в премоторных и моторных центрах правого полушария в частотном диапазоне 25-35 Гц, а также в лобных долях и левой премоторной области в частном диапазоне 48-60 Гц.

При реализации движения мощность спектра ЭЭГ повышалась в диапазоне 8-10 Гц в вертексе, левой височной и затылочной областях левого полушария. В диапазоне 36-47 Гц существенное увеличение мощности спектра ЭЭГ выявлялось преимущественно в левом полушарии в моторном центре и нижнетеменной области, в диапазоне 48-60 Гц – в центральных областях (премоторные и моторные центры и нижнетеменные области).

При прекращении движения в частотном диапазоне 4-7 Гц понижение мощности спектра ЭЭГ выявлялось в лобных долях, в диапазоне 8-10, 11-13 Гц – в правой височной доле и нижнетеменных областях коры больших полушарий. В диапазоне 48-60 Гц она также снижалась в лобных долях преимущественно левого полушария и нижнетеменной области правого полушария.

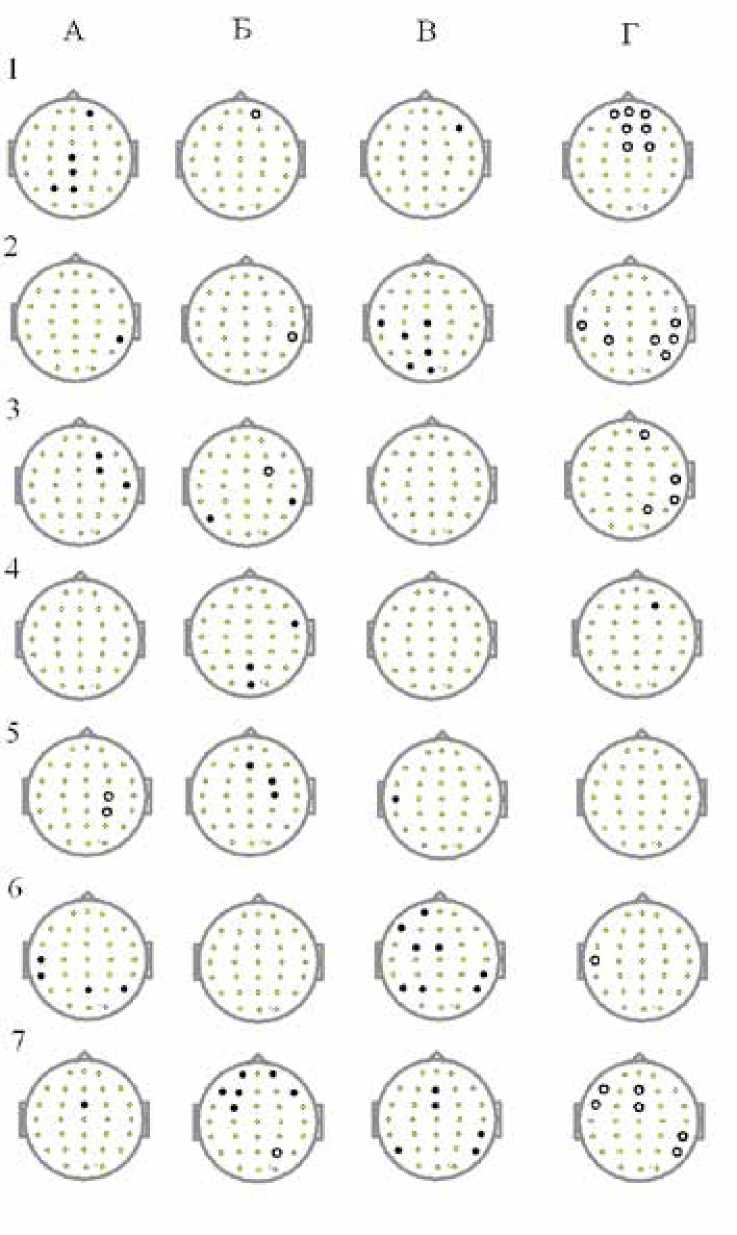

У здоровых детей динамика мощности спектра в различные фазы подготовки и реализации произвольного движения существенно отличалась от таковой у детей с СДВГ (рис. 2).

В экспериментальных условиях стоя с открытыми глазами выявлялось повышение мощности спектра ЭЭГ в премоторных и моторных центрах, затылочной области правого полушария в диапазоне 8-10 Гц.

За 1 секунду до движения на топографических картах определялось снижение мощности спектра в лобных долях, височной области левого полушария, премоторных и моторных центрах обоих полушарий, а также в зрительных областях в частотном диапазоне 8-10 Гц. Повышение мощности спектра ЭЭГ наблюдалось в лобных долях обоих полушарий в частотном диапазоне 36-47 Гц.

При реализации произвольного движения отмечалось снижение мощности спектра ЭЭГ в правой височной области в диапазоне 8-10 Гц и в центральных областях и нижнетеменной области левого полушария в диапазоне 11-13 Гц. Повышение мощности спектра ЭЭГ выявлялось в премоторных и моторных центрах, верхнетеменной и нижнетеменной областях правого полушария в диапазоне 25-35 Гц. Повышение мощности спектра ЭЭГ в диапазоне 36-47 Гц выявлялось в лобных

Рисунок 1.

Топографические карты детей 7-10 лет с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью в различные фазы произвольного движения. Экспериментальные условия: А – стоя с открытыми глазами, Б – 1 секунда до движения, В – подъем на носки без потери равновесия, Г – прекращение движения; 1 – (4 -7 Гц), 2 – (8-10 Гц), 3 – (11-13 Гц), 4 – (14-24 Гц), 5 – (25-35 Гц), 6 – (36-47 Гц), 7 – (48-60Гц).

долях, премоторных и моторных областях, левой нижнетеменной и затылочных областях. В диапазоне 48-60 Гц активизировались центральная премоторная и моторная области, нижнеменная и затылочная области левого полушария.

В фазу прекращения движения повышение мощности спектра ЭЭГ выявилось в правом полушарии: в соматосенсорном и вестибулярном центрах, нижнете- менной области в диапазоне 8-10 Гц. Мощность спектра ЭЭГ в центральных областях коры повышалась в диапазоне 11-13 Гц.

Сравнительный анализ топографических карт мощности спектра ЭЭГ при подготовке и реализации движений у детей с СДВГ и здоровых сверстников показал, что динамика электрической активности коры больших полушарий в исследуемых экспериментальных ус-

Рисунок 2.

Топографические карты здоровых детей 7-10 лет в различные фазы произвольного движения. Экспериментальные условия: А – стоя с открытыми глазами, Б – 1 секунда до движения, В – подъем на носки без потери равновесия, Г – прекращение движения; 1 – (4 -7 Гц), 2 – (8-10 Гц), 3 – (11-13 Гц), 4 – (14-24 Гц), 5 – (25-35 Гц), 6 – (36-47 Гц), 7 – (48-60Гц).

ловиях существенно выше у здоровых. Значительные отличия выявляются также в топографическом распределении активных областей коры в различных частотных диапазонах.

Электрические корреляты центральных программ у детей с СДВГ при инициации, реализации и прекращении произвольных движений имеют характерные особенности. При подготовке к выполнению произвольного движения в высокочастотном диапазоне ЭЭГ (48-60 Гц) выявлялось повышение мощности спектра в премоторных, моторных центрах правого полушария, лобных долях. У здоровых же детей значительное повышение мощности спектра определялось в диапазоне 36-47 Гц.

При реализации движения у детей с СДВГ повышение электрической активности коры существенно ниже, чем в группе здоровых детей. Оно локализовалось в центральных областях передних отделов мозга и нижнетеменной области правого полушария в частотном диапазоне 36-47 Гц. У здоровых детей повышенная электрическая активность определялась почти во всех отделах коры больших полушарий в частотных диапазонах 36-47 и 48-60 Гц.

При прекращении движения у детей с СДВГ наблюдалось снижение мощности спектра в диапазоне 48-60 Гц в лобных долях левого полушария и нижнетеменной области правого полушария. У здоровых детей в высокочастотных диапазонах ЭЭГ статистического достоверного изменения мощности спектра выявлено не было. Однако мощность спектра ЭЭГ повышалась в правом полушарии в соматосенсорном и вестибулярном центрах, нижнетеменной области в диапазоне 8-10 Гц и в центральных областях коры – в диапазоне 11-13 Гц.

Выявленная динамика мощности спектра ЭЭГ при подготовке, реализации и прекращении произвольного движения может служить маркерами для уточнения и окончательной постановки диагноза лицам с различными нарушениями импульсивности, невнимательности и гиперактивности. Результаты исследования можно рассматривать как базу для дальнейшей разработки новых объективных методов диагностики различных мозговых дисфункций.