Динамика этноконтактных зон в тюркских республиках Урало-Поволжья в постсоветский период

Автор: Манаков А.Г., Теренина Н.К., Иванов И.А.

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономическая социология и демография

Статья в выпуске: 1 (126) т.32, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Интерес мировой науки к оценке этнического разнообразия стран и регионов предопределяет разработку концепции этноконтактных зон. Для апробации новых методик в рамках концепции существует потребность в проведении исследований не только на региональном, но и внутрирегиональном уровнях. Цель исследования - классифицировать муниципальные образования Чувашии, Татарстана и Башкортостана по этнической динамике в постсоветский период с помощью методики, разработанной авторами в соответствии с концепцией этноконтактных зон.

Национальность, индекс этнической мозаичности, этническая динамика, титульный этнос, этнические контакты

Короткий адрес: https://sciup.org/147243145

IDR: 147243145 | УДК: 332.122(470.3) | DOI: 10.15507/2413-1407.126.032.202401.108-125

Текст научной статьи Динамика этноконтактных зон в тюркских республиках Урало-Поволжья в постсоветский период

Оригинальная статья

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта № 23-17-00005 «Этноконтактные зоны на постсоветском пространстве: генезис, типология, конфликтогенность».

Original article

Dynamics of Ethnocontact Zones in the Turkic Republics of the Ural-Volga Region in the Post-Soviet Period

A. G. Manakov В , N. K. Terenina, I. A. Ivanov

Pskov State University ( Pskov, Russian Federation )

Introduction. The interest of world science in assessing the ethnic diversity of countries and regions predetermines the development of the concept of ethnocontact zones. To test new methods within the framework of the concept, there is a need to conduct research not only at the regional, but also at the intraregional levels. The purpose of the study is to classify the municipalities of Chuvashia, Tatarstan and Bashkortostan according to ethnic dynamics in the post-Soviet period using the methodology developed by the authors in accordance with the concept of ethno-contact zones.

Materials and Methods. The empirical basis of the study is ethnic statistics at the level of municipalities of the republics based on the results of the population censuses of 1989, 2002 and 2010. The authorsʼ method of identifying the phases of development of ethnocontact zones, which was first applied at the municipal level, is presented.

Results. The general trend of ethnic processes in the last decade of the 20 th century was the titulariza-tion of the population of the republics (with the exception of Chuvashia), and in the first decade of the 21 st century – detitularisation of the population (except for Tatarstan). The processes of titularisation and detitularisation at the level of municipalities are determined both by the general trend in the change in the share of the titular population of the republics, and by ethnogeographic features associated with the different proportion of titular peoples in municipalities, which is largely due to their central, semiperipheral or peripheral position within the republics.

Discussion and Conclusion. The spatial patterns of ethnic dynamics revealed in the course of the study, corresponding to certain phases of development of ethnocontact zones, make it possible to forecast ethnic processes at the intraregional level. However, such a forecast is possible only if the general trend of ethnic processes at the level of national formations is known. For this reason, the new task in the course of developing the concept of ethnocontact zones was to study the dynamics of ethnocontact zones on a regional scale over a long time interval, which will allow us to proceed to predicting the development of these ethnocontact zones in the medium and long term.

Conflict of interests. The authors declare no conflict of interest.

Funding. The study was supported by the Russian Science Foundation under Project No. 23-17-00005 “Ethnic contact zones in the post-Soviet space: genesis, typology, conflict potential”.

Введение. В мировой науке в последние десятилетия проявляется особый интерес к изучению взаимосвязи между этническим разнообразием, с одной стороны, и различными социальными и экономическими характеристиками стран и регионов ‒ с другой. Вместе с тем данные исследования включают собственно оценку этнической неоднородности территорий, что предопределяет актуальность разработки концепции этноконтактных зон (далее ‒ ЭКЗ).

Разработка концепции ЭКЗ предполагает создание научно-исследовательского инструментария, что в свою очередь требует модернизации существующих и создание новых методик изучения как этнической гетерогенности территорий, так и этнической динамики. Решение обозначенной задачи включает поиск показателей, позволяющих определить внешние границы ЭКЗ, степень их выраженности, проанализировать фазы развития ЭКЗ и т. п. Для апробации этих показателей существует потребность в проведении исследований не только на региональном, но и внутрирегиональном уровнях.

Целью исследования является опирающаяся на концепцию этноконтактных зон классификация муниципальных образований трех тюркских республик Урало-Поволжья (Чувашии, Татарстана и Башкортостана) по этнической динамике в периоды между переписями населения 1989, 2002, 2010 и 2021 гг.

Обзор литературы. В настоящее время внешние границы этноконтактных зон определяются с помощью показателя, который в отечественной этнодемографии и этнической географии принято называть «индексом этнической мозаичности» (далее ‒ ИЭМ) [1]. Данный индекс рассчитывается по формуле:

ИЭМ = 1 - ∑(Pi)2, где (Pi)2– доля i-ой национальности (i = 1, 2...) в стране или регионе исследования. ИЭМ был предложен для оценки степени этнического разнообразия регионов СССР в 70-е гг. ХХ в. Б. М. Эккелем1, за что его называют также «индексом Эккеля»2.

Индекс этнической мозаичности используется в отечественной этнокультурной географии также и для классификации этноконтактных зон по степени выраженности. В целом величина ИЭМ меняется от 0 (если на территории все население относится к одной национальности) до 1 - 1 /N , где N – количество учтенных национальностей (при максимальной полиэтничности территорий). Так, наиболее распространенным является разделение ЭКЗ на ярко выраженные (ИЭМ свыше 0,4) и неярко выраженные (ИЭМ от 0,2 до 0,4) [1]. Именно такая классификация ЭКЗ использовалась, например, в процессе этнокультурного районирования Северного Кавказа [2; 3]. Также был предложен вариант выделения таких классов ЭКЗ, как слабо выраженные (ИЭМ от 0,1 до 0,2), средне выраженные (ИЭМ от 0,2 до 0,4) и ярко выраженные (ИЭМ свыше 0,4). Обычно отдельно рассматриваются такие типы территорий, как моноэтничные (ИЭМ до 0,1) и наиболее полиэтничные (ИЭМ свыше 0,6) [4].

Оценка этнического разнообразия территорий часто включается в задачи исследований зарубежных ученых. Так, к примеру, иностранными авторами изучалась взаимосвязь между этнической гетерогенностью и социальным доверием

RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES. Vol. 32, no. 1. 2024 ^^ на субнациональном уровне европейских регионов [5]. Однако намного чаще оценка этнического разнообразия связывается с задачей выявления ее влияния на различные экономические характеристики. На примере Китая исследовалась взаимосвязь между этнической однородностью населения регионов и темпами экономического роста в них [6]. Также изучалось влияние этнического разнообразия на неравенство расходов в Индонезии [7]. При этом очень разные результаты такого рода исследований позволяют говорить о том, что вопрос о влиянии этнической гетерогенности на экономические результаты и сейчас сохраняет свою дискуссионность [8].

Влияние этнического разнообразия на экономическую диверсификацию и развитие регионов страны изучается также и в отечественной науке [9–12]. В публикациях российских экономистов для оценки этнической неоднородности регионов страны используется индекс Эккеля, однако данный показатель назван ими, по аналогии с работами зарубежных авторов [13–15], «индексом этнической фракционализации». Еще один вариант названия показателя – «индекс этнолингвистической фракционализации» [16; 17].

Имеется опыт использования индекса этнической мозаичности (индекса этнической фракционализации) для выявления закономерностей и особенностей изменения неоднородности национального состава населения стран и регионов в течение значительных временных интервалов. Например, Л. Дражанова провела анализ изменения индекса этнической фракционализации по 162 странам мира за период с 1945 по 2013 г. Данный показатель, отображенный в динамике, автор назвала «историческим индексом этнической фракционализации». Результаты расчетов индекса по каждой стране за обозначенный период были нанесены на графиках [18; 19]. Опираясь на аналогичную методику, Д. Ю. Дорофеева и М. С. Савоскул отобразили на графиках динамику индекса этнической мозаичности по ряду регионов России в период с 1959 по 2002 г. 3 Такая же методика была использована нами для анализа динамики индекса этнической мозаичности республик Урало-Поволжья по итогам переписей населения с 1926 по 2010 г. [20].

Если графический способ отображения динамики индекса этнической мозаичности сейчас применяется достаточно часто, то работы, решающие аналогичную задачу с помощью картографического метода исследования, пока редки. Так, ранее нами был представлен опыт использования картографического метода для отображения динамики ИЭМ по регионам европейской части страны за два временных интервала: с 1897 по 1959 г. и с 1959 по 2010 г. [21]. Сложность использования данной методики связана с подвижностью административно-территориального деления в стране, поэтому приходится решать задачи привязки этнической статистики к границам регионов в разные временные интервалы. Кроме того, ограниченность применения этой методики заключается в том, что на одной картосхеме можно отобразить динамику показателя только за один временной интервал.

Также нами был использован картографический метод исследования для анализа изменений важнейших показателей, определяющих этнодемографическую динамику титульного населения всех современных республик России между переписями 1939 и 2010 гг., с разбивкой по трем временным интервалам: с 1939 по 1959 г., с 1959 по 1989 г. и с 1989 по 2010 г. [22]. К этим показателям относятся доля титульных народов в населении республик и индекс этнической концентрации (доля титульных этносов, проживающих в пределах своих республик, от общей численности данных народов, проживающих на территории страны).

Что касается изучения этнической географии и этнодемографической динамики народов тюркских республик Урало-Поволжья, то из трудов, посвященных данной тематике, особо следует отметить монографии В. П. Иванова по Чувашии и чувашам 4 , статьи Р. Н. Сулеймановой и Ш. Н. Исянгулова – по Башкортостану и башкирам 5 , Р. В. Шайдуллина – по народам Татарстана [23]. Также нельзя обойти вниманием работу И. М. Габдрафикова [24], касающуюся вопросов политизации этнической статистики в регионе исследования, в первую очередь, на татаро-башкирском пограничье.

Материалы и методы. В качестве информационной базы исследования выступает этническая статистика на уровне России, тюркских республик Урало-Поволжья и их муниципальных образований по итогам переписей населения 1989, 2002, 2010 и 2021 гг. Использована статистика, размещенная на сайтах «Демоскоп Weekly» 6 (по результатам переписей населения 1989, 2002 и 2010 гг.), Федеральной службы государственной статистики (по итогам переписей населения 2010 7 и 2021 гг. 8 ), а также статистические сборники территориальных органов Федеральной службы государственной статистики республик по итогам переписей населения 1989 и 2002 гг.

Этноконтактные зоны могут быть классифицированы на полиэтничные (или многокомпонентные), если в их формировании участвует несколько народов, и двуэтничные (двухкомпонентные), когда явный перевес в населении имеют только два народа [1]. Ранее для определения степени выраженности двухкомпонентных ЭКЗ нами был предложен такой показатель, как индекс этнической контактности, который по сути оценивает вероятность встречи представителей двух народов на конкретной территории. Формула расчета показателя следующая:

RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES. Vol. 32, no. 1. 2024^^ ИЭК = k ⋅ 2 ⋅ PA ⋅ PB, где PA – доля национальности A в пределах определенной территории, PB – доля национальности B на той же территории, k – поправочный коэффициент, отражающий «межэтнические расстояния» между ними [4]. По данной формуле в этнодемографии рассчитывается вероятность браков между представителями разных национальностей. Расчет «межэтнического расстояния» является самостоятельной научной задачей. Алгоритм решения этой задачи был предложен Е. Л. Сороко [25], который исследовал микроданные по этнически смешанным семьям, включающим представителей 27 национальностей России. В нашем исследовании коэффициент k принимается равным единице.

Величина ИЭК изменяется от 0 до 0,5. Соответственно, иной, в отличие от ИЭМ, должна быть градация величины индекса при определении степени выраженности ЭКЗ. Так, нами была предложена такая классификация двухкомпонентных ЭКЗ в зависимости от величины ИЭК: 1) ярко выраженные ЭКЗ при ИЭК свыше 0,4; 2) средне выраженные ЭКЗ при ИЭК от 0,2 до 0,4; 3) слабо выраженные ЭКЗ при ИЭК от 0,1 до 0,2 [4].

Несмотря на то, что ИЭК формально является всего лишь частным вариантом ИЭМ для двухкомпонентных ЭКЗ, его использование позволило заметно расширить научно-исследовательский аппарат концепции этноконтактных зон. В первую очередь нужно отметить, что многокомпонентные ЭКЗ могут быть преобразованы в двухкомпонентные путем объединения некоторых близких по каким-то признакам народов (например, по языковой близости, конфессиональной принадлежности, единому статусу и т. д.). В нашей статье используется разделение населения республик на две категории – титульные народы и нетитульное население (в сумме).

Еще одной особенностью использованной в статье методики является соединение двух характеристик в картографировании индекса этнической контактности, а именно величины ИЭК, оценивающей степень выраженности двухкомпонентных ЭКЗ (между титульным и нетитульным населением республик), и соотношения титульного и нетитульного населения муниципальных образований республик. Также две характеристики задаются и при картографировании динамики ИЭК за определенный период, а точнее на картосхеме отображается не только положительная или отрицательная динамика ИЭК, но и за счет какого из двух компонентов ЭКЗ (титульного народа или нетитульного населения) произошло изменение ИЭК.

Изучение динамики ИЭК за достаточно длительные временные интервалы позволило разработать методику выделения фаз развития ЭКЗ [4], которая впервые применена на муниципальном уровне в данной статье. Во-первых, были выделены четыре основных фазы развития ЭКЗ: 1) начальная (появление представителей этноса В на территории с господством этноса А , что выражается в нарастании величины ИЭК, создание слабо выраженной ЭКЗ); 2) рост этнической контактности между народами А и В (переход ЭКЗ из категории слабо выраженной в средне и ярко выраженную); 3) начало растворения ЭКЗ (когда в населении территории доля народа В превысила долю народа А ); 4) растворение ЭКЗ (переход к слабо выраженной ЭКЗ и последующее возвращение территории статуса моноэтничной, но уже с господством этноса В ). Переломным моментом в развитии ЭКЗ является выравнивание долей народов А и В (в идеале на уровне 50 %).

Выделение обозначенных фаз развития ЭКЗ оперирует сразу тремя показателями: 1) положительной или отрицательной динамикой доли титульного этноса; 2) положительной или отрицательной динамикой ИЭК; 3) величиной ИЭК на начало и конец временного интервала. На основании положительного или отрицательного знака в динамике доли титульных народов республик предложено в этнических процессах выделить две волны: 1) титулизацию населения; 2) детитулизацию населения. Соединение всех данных характеристик позволяет построить классификацию территориальных единиц (республик или муниципальных образований), учитывающую сразу волну (титулизации или детитулизации) и фазу развития ЭКЗ. Следует отметить, что в данной статье не акцентируется внимание на факторах динамики доли титульного и нетитульного населения (естественное и механическое движение, ассимиляционные процессы и т. п.), что может стать темой отдельного научного исследования.

В нашем исследовании представлены результаты расчета ИЭК на уровне муниципальных образований республик по итогам переписи населения 2021 г. (оценка степени выраженности ЭКЗ, в том числе с учетом соотношения титульного и нетитульного населения), а также динамики ИЭК за три временных интервала: 1) между переписями населения 1989 и 2002 гг.; 2) между 2002 и 2010 гг.; 3) между 2010 и 2021 гг. (классификация муниципальных образований в соответствии с фазами развития ЭКЗ).

Результаты исследования. В течение анализируемого периода тюркские республики Урало-Поволжья имели различную динамику ключевых показателей, характеризующих их титульное население (таблица).

Т а б л и ц а. Ключевые показатели динамики титульных народов тюркских республик Урало-Поволжья с 1989 по 2021 г.

T a b l e. Key indicators of the dynamics of the titular peoples of the Turkic republics of the Ural-Volga region from 1989 to 2021

|

Годы / Years |

Республики / Republic |

||

|

Башкортостан / Bashkortostan |

Татарстан / Tatarstan |

Чувашия / Chuvash |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Доля титульных народов от всего населения, % / The share of titular peoples from the total population, % |

|||

|

1989 |

21,91 |

48,48 |

67,78 |

|

2002 |

29,76 |

52,92 |

67,69 |

|

2010 |

28,79 |

53,15 |

65,10 |

|

2021 |

31,01 |

52,22 |

57,71 |

|

Динамика доли титульных народов, % / Dynamics of the share of titular peoples, % |

|||

|

1989–2002 |

+7,85 |

+4,44 |

-0,09 |

|

2002–2010 |

-0,97 |

+0,23 |

-2,59 |

|

2010–2021 |

+2,22 |

-0,93 |

-7,39 |

|

Индекс этнической контактности (титульное/нетитульное население) / Ethnic contact index (titular/non-titular population) |

|||

|

1989 |

0,342 |

0,499 |

0,436 |

|

2002 |

0,418 |

0,498 |

0,437 |

|

2010 |

0,410 |

0,498 |

0,454 |

|

2021 |

0,428 |

0,499 |

0,488 |

Окончание таблицы / End of table

1 2 _______________I 3 4

Динамика индекса этнической контактности / Dynamics of the index of ethnic contact

1989–2002 +0,076 -0,001 +0,001

2002–2010 -0,008 -0,000 +0,017

2010–2021 +0,018 +0,001 +0,034

Доля титульного этноса рассчитывалась от всего населения республик, а не от числа тех, кто назвал свою национальность. Часть населения, которая не обозначила свою национальную принадлежность, была отнесена к категории «нетитульное население». Нужно отметить, что Башкортостан и Татарстан, т. е. республики, где традиционной религией титульных народов является ислам, оказались в числе субъектов Российской Федерации, где доля не обозначивших свою национальную принадлежность в 2021 г. была самой низкой в стране (соответственно 1,7 и 2,6 %). Заметно более значительной данная категория населения была в Чувашии (9,9 % при среднем по России показателе 11,7 %), где традиционной религией населения является православие.

Также отметим, что удельный вес населения, не обозначившего свою национальную принадлежность при проведении переписи 2021 г., имеет отрицательную корреляционную связь со степенью полиэтничности тюркских республик Урало-Поволжья, и положительную – с долей титульных народов в них. В настоящее время по доле титульного народа среди трех республик лидирует Чувашия (с заметным перевесом в ее населении чувашей), от нее несколько отстает Татарстан (доля татар в республике превысила 50 % в конце XX в.) и замыкает тройку Башкортостан, где доля башкир не достигает даже трети населения (по причине высокой доли в населении республики татар).

Однако именно в Чувашии в постсоветский период происходило стабильное падение доли титульного этноса, в отличие от Татарстана и Башкортостана, где за это время в целом произошел рост удельного веса титульного населения, но в основном благодаря первому постсоветскому десятилетию, в последующие два десятилетия и в них была нестабильная динамика этого показателя.

Снижение доли титульного этноса в Чувашии вело к росту величины индекса этнической контактности. Динамика названных двух показателей свидетельствует о нахождении республики в состоянии второй фазы развития ЭКЗ (роста контактности) на волне детитулизации населения. Республика Татарстан до 2010 г. переходила к третьей фазе развития ЭКЗ (началу растворения) на волне титулизации населения, которая во втором десятилетии XXI в. вышла на аналогичные с Чувашией этнические процессы. Еще более сложной динамикой отличается Республика Башкортостан, которая в 90-е гг. ХХ в. и во втором десятилетии XXI в. испытывала рост контактности на волне титулизации населения, но между этими интервалами (в первом десятилетии XXI в.) пережила кратковременный период с противоположной динамикой.

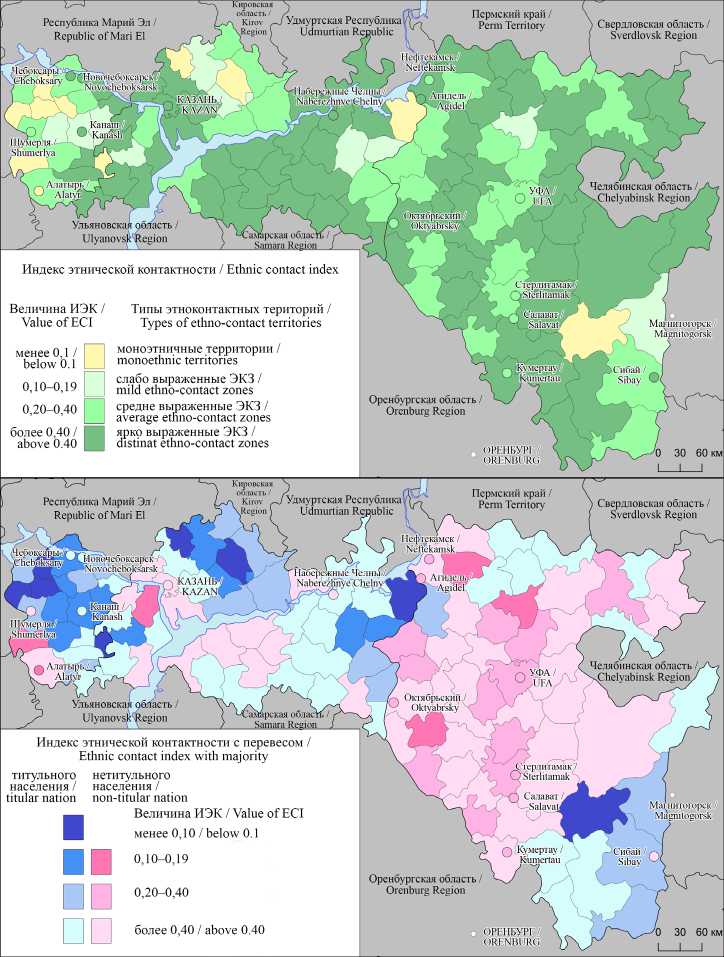

На рисунке 1 отображена величина индекса контактности между титульным и нетитульным населением республик на уровне муниципальных образований по итогам переписи населения 2021 г. Рассмотренная выше методика позволяет не только определить степень выраженности этноконтактных зон (на верхней картосхеме), но и визуально проследить еще и такую характеристику ЭКЗ, как соотношение титульного и нетитульного населения в их пределах (на нижней картосхеме).

Кировская

.Region

Нефтекамск /

Ллагы^ьТ

Ульянове!

Стерлитамак^

/Кумертау /

Sibay

Кировская

.Region

Нефтекамск /

Стерлитамак?

Магнитогорск / Magnitogorsk игарская облает Samara Region игарская облает Samara Region

'Набережные Челны/, ■NaKrczhnyciShc Iny/

Октябрьский /

Oktyabrsky v

Алатырь./. Alatyr

Удмуртская Республика ! Udmurtian Republic

Пермский край / Perm Territory

Пермский край / Perm Territory

^кид ель L '--AgideC

'Набережные Челны.// Naberezlinye'Chelny'1

Октябрьский/

Oktyabrsky '

ШумерлгЭД ,Shumer 1^а|

Агидсль?-Agidel

Удмуртская Республика ! Udmurtian Republic

Ulyanovs^Region

,Чебоксабы?9=^??—- , <4

Vheboksi^CW№fe6«cap™/-

Челябинская область /, ^Chelyabinsk Regioiy

Челябинская область Л ^Chelyabinsk Region/

Legion

XV „ / ) капай

( ®^KanS Щумсрля /- — Shiimerlya

Ульяновска; Ulyanovs!

Свердловская область / Sverdlovsk Region

Индекс этнической контактности с перевесом / менее 0,10 / below 0.1

0,10-0,19

0,20-0,40

более 0,40 / above 0.40

Республика Марий Эл / Republic of Mari El

Оренбургская область / Orenburg Region титульного населения / titular nation

Ethnic contact index with majority нетитульного населения / . non-titular nation

- Величина ИЭК / Value of ECI

Республика Марий Эл / Republic of Mari El

'0 30 60 km

Индекс этнической контактности / Ethnic contact index

Оренбургская область / Orenburg Region

ОРЕНБУРГ/ ORENBURG

'0 30 60 km

I_____________________I_____________________I

Свердловская область / Sverdlovsk Region

Магнитогорск / Magnitogorsk

Величина ИЭК / Value of ECI менее 0,1 / below 0.1

0,10-0,19

0,20-0,40

более 0,40 / above 0.40

Типы этноконтактных територий / Types of ethno-contact territories моноэтничные территории / monoethnic territories слабо выраженные ЭКЗ / mild ethno-contact zones средне выраженные ЭКЗ / average ethno-contact zones ярко выраженные ЭКЗ / distinat ethno-contact zones

Р и с. 1. Величина индекса этнической контактности (степень выраженности этноконтактных зон) и соотношение титульного и нетитульного населения муниципальных образований тюркских республик Урало-Поволжья по итогам переписи 2021 г.

F i g. 1. The value of the ethnic contact index (degree of manifestation of ethnocontact zones) and the ratio of the titular and non-titular population of the municipalities of the Turkic republics of the Ural-Volga Region according to the results of the 2021 census

Ярко выраженные ЭКЗ между титульным и нетитульным населением занимают большую часть территорий республик, и встречается лишь несколько «островков» моноэтничных территорий с титульным населением и «вкраплений» со значительным перевесом нетитульного населения (слабо выраженные ЭКЗ). Наиболее обширные территории с перевесом нетитульного населения в ярко выраженных ЭКЗ покрывают Республику Башкортостан (кроме ее южной части) и центральную часть Республики Татарстан. В целом же в Татарстане в большей степени представлены ярко выраженные ЭКЗ с минимальным перевесом титульного населения. Наиболее крупные «островки» со значительным перевесом титульных народов (моноэтничные территории и слабо выраженные ЭКЗ) сконцентрированы в Чувашской Республике (в северной части) и Республике Татарстан (в северной и восточной частях). В южной части Республики Башкортостан, кроме одного моноэтничного района, имеется также группа районов с заметным перевесом титульного населения, рассматриваемых как слабо и средне выраженные ЭКЗ.

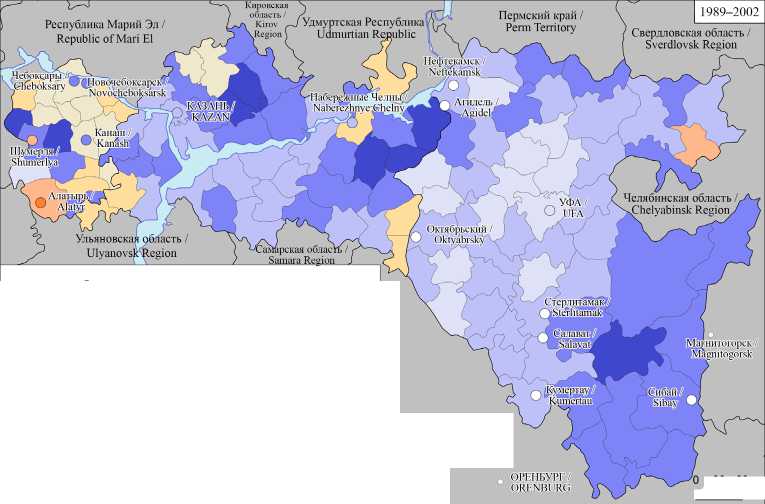

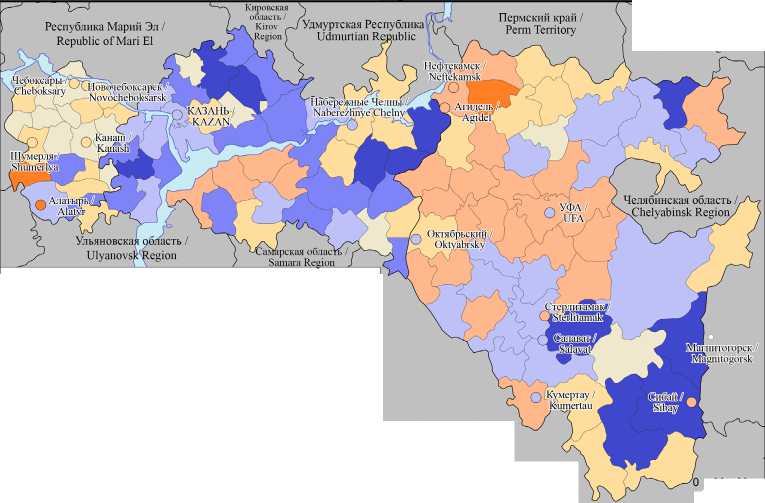

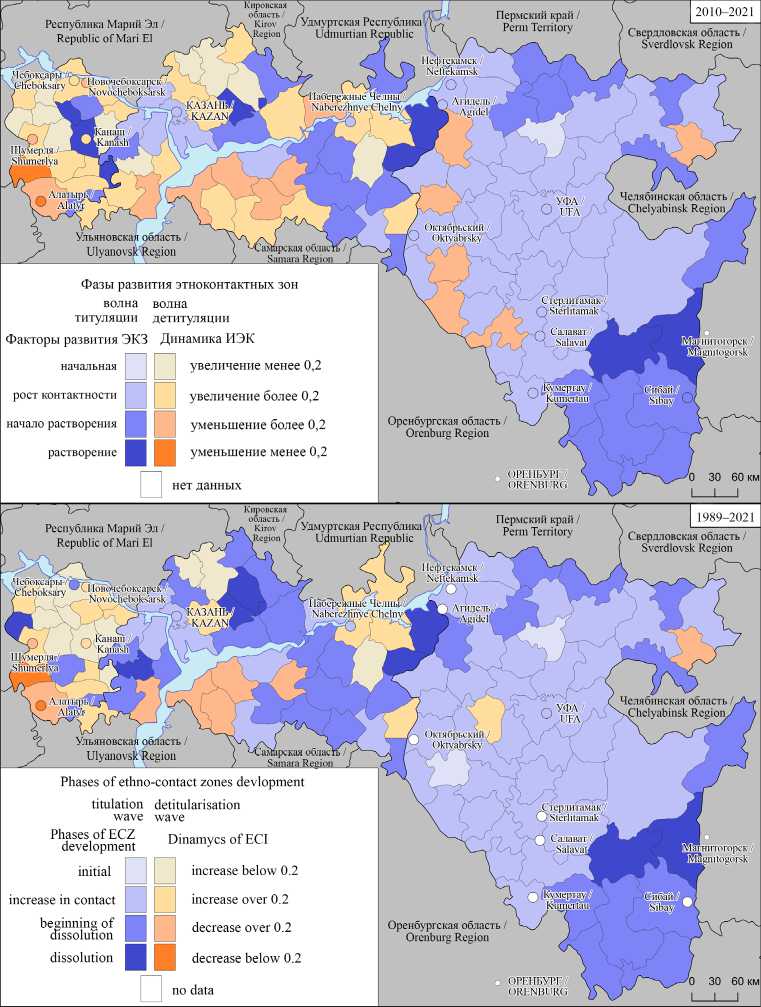

На рисунке 2 представлены результаты расчета динамики ИЭК в муниципальных образованиях тюркских республик Урало-Поволжья за два межпереписных периода: с 1989 по 2002 г. и с 2002 по 2010 г. Рисунок 3 позволяет проследить динамику ИЭК за период между переписями 2010 и 2021 гг., а также за весь анализируемый период – с 1989 по 2021 г.

В соответствии с нашей методикой, в анализ этнических процессов была включена такая характеристика, как изменение соотношения титульного и нетитульного населения, давшая возможность учесть два основных направления этнической динамики – рост доли титульного народа (волна титулизации) или ее сокращение (волна детитулизации). Одновременное рассмотрение таких параметров, как направленность этнической динамики и изменение величины ИЭК, позволило перейти к классификации территориальных ячеек по общему характеру этнических процессов, а точнее, соотнести их с определенными фазами развития этноконтактных зон.

Обсуждение и заключение. В межпереписной период с 1989 по 2002 г. произошел значительный рост доли титульных народов Башкортостана и Татарстана и падение доли титульного населения Чувашии (таблица). Данная этническая динамика в полной мере проявила себя на уровне административных районов республик. Так, подавляющее большинство районов Башкортостана и Татарстана было охвачено процессом титулизации населения, в Чувашии же на районном уровне был больше представлен процесс детитулизации населения. Небольшая группа районов, испытывающих титулизацию населения, находилась в центре Чувашии, но аналогичный процесс происходил и в ряде городов республики (рис. 2).

В распределении административных районов республик по фазам развития ЭКЗ в период с 1989 по 2002 г. можно наблюдать следующие территориальные закономерности. К начальной фазе растворения ЭКЗ в пользу титульных этносов перешел значительный массив районов на юго-востоке и частично на севере Башкортостна, в северной и восточной частях Татарстана, а также ряд районов в центре Чувашии. Это были преимущественно периферийные районы республик, рассматриваемые в основном как ЭКЗ слабой и средней выраженности со значительным перевесом титульного населения.

Оренбургская область / Orenburg Region

Кировская

Удмуртская Республика!

Udmurtian Rq

.Region

;азанбП

Алатыр^

Kumertau!

Пермский край / Perm Territory

(мэрская облает Samara Region

'Набережные Челны/, Nabcrezhnyc^hclnyg кЙЗгнитоюрск / Magnitogorsk

Нефтекамск / Neftekamsk

АгйдельЛ ^Agidcr

С алават / „Salavat^

УФА /

UFA

Стсрд ита^аш / Sterlitamak

Октябрьский / OktyabrskyV

Челябинская область L '^Chelyabinsk Region/

^F _ ^^^ ^ КанашИ : ^ Ka naslil

ЩумерляУ/^-^ z Shumerl^^^HJ^^^H

Ульяновска: Ulyanovsl

(бйасть / legion

Чебокс.ары?/^/^—. _ ^

7 ; / __ Novocheboksarsk

| 1989-2002

Свердловская область / Sverdlovsk Region

Республика Марий Эл / Republic of Mari El

ОРЕНБУРГ/

ORENBURG увеличение менее 0,2

увеличение более 0,2

рост контактности уменьшение более 0,2

начало растворения уменьшение менее 0,2

растворение нет данных

Фазы развития этноконтактных зон волна волна титуляции детитуляции

Факторы развития ЭКЗ Динамика ИЭК

'0 30 60 km

| 2002-2010

Свердловская область / Sverdlovsk Region

Кировская

.Region

Q (Кумертау /

[Магнитогорск /

■Magnitogorsk

(Мэрская облает Samara Region

Пермский край / Perm Territory

^Сте рлитамаку / . ISjerlitanlak*

Агйдель,/' x-Agi'deL

Канаш Л

Kanash

Удмуртская Республика! Udmurtian Republic

^tmaBaw

■ShTay/aV

Октябрьский./ Oktyabrsky ^

Cnoaii

Щумерля^ .Shumerlya

'Набережные Челны-// Naberezhnye'Chelny'^

.Новочебоксарска"

-Novocheboksarsk.

[елябинская область /, .Chelyabinsk Region/

Нефтекамск / Neftekamsk^

Ульяновска: Ulyanovsl legion

Республика Марий Эл / Republic of Mari El

^0 30 60 км

I______________I______________I

Phases of ethno-contact zones devlopment

Dinamycs of ECI increase below 0.2

initial increase over 0.2

increase in contact decrease over 0.2

dissolution decrease below 0.2

Оренбургская область / Orenburg Region

О ОРЕНБУРГ/ ORENBURG

titulation wave

Phases of ECZ development

detitularisation wave

beginning of dissolution

Р и с. 2. Классификация муниципальных образований тюркских республик Урало-Поволжья по динамике доли титульного населения и индекса этнической контактности (фазам развития этноконтактных зон) в периоды с 1989 по 2002 г. и с 2002 по 2010 г.

F i g. 2. Classification of the municipalities of the Turkic republics of the Ural-Volga Region according to the dynamics of the share of the titular population and the index of ethnic contact (phases of development of ethnocontact zones) in the periods from 1989 to 2002 and from 2002 to 2010

Кировская

.Region

Neftekamsk_

КАЗА1П^

ЛлатырьТ

Ульяновск;

.SalavaL

°' Kiimert

Кировская

.Region

Kanash no data

Еагнитогорск / Magnitogorsk

1марская облает Samara Region

Пермский край / Perm Territory

1марская облает Samara Region нитогорск / ignitogorsk

,Чсбокуф»/А jGheboksary

'Новочебокеарскх/-Novocheboksaisk

Лгидель^ Agidel

Алатырь^. Alatyr

Удмуртская Республика Udmurtian Republic

Пермский край / Perm Territory

Ulyanovsk Region

'Набережные Чслны-А N aberczliny/Chglny-^

Щумер.рг/

■Shumeriya

Наб'ережнькГ Чёл ны / z Naberezhnye'Ghelny^

Октябрьский / Oktyabrsk-//

Октябрьский,/ Oktyabrsky /

Щумерля / Shiimerlya

Агидель L

■^-AgideW

Стерлитамак^ "fSteflitamak S

Удмуртская Республика! Udmurtian Republic

ГКанаш / KanSsli

Нефтекамск / Neftekamsk—

УФА/ /UFA,-

ЖАЗАНт /KAZANS

Салават A

-Salavaw

)Сибай^

Челябинская область A "^Chelyabinsk Region/

Челябинская область L

•^Chelyabinsk Region/ legion

Ульяновска;

Ulyanovs!

| 2010-2021

увеличение менее 0,2

увеличение более 0,2

рост контактности уменьшение более 0,2

начало растворения уменьшение менее 0,2

растворение нет данных

Phases of ethno-contact zones devlopment

Dinamycs of ECI increase below 0.2

initial increase over 0.2

increase in contact decrease over 0.2

dissolution decrease below 0.2

ОРЕНБУРГ/ ORENBURG detitularisation wave

Свердловская область / Sverdlovsk Region

Оренбургская область / Orenburg Region

Республика Марий Эл / Republic of Mari El

Оренбургская область / Orenburg Region

Республика Марий Эл / Republic of Mari El

ОРЕНБУРГ/ ORENBURG beginning of dissolution

'O 30 60 km

'0 30 60 km titulation wave Phases of ECZ development

/1989-2021

Свердловская область / Sverdlovsk Region

Фазы развития этноконтактных зон волна волна титуляции детитуляции

Факторы развития ЭКЗ Динамика ИЭК

Р и с. 3. Классификация муниципальных образований тюркских республик Урало-Поволжья по динамике доли титульного населения и индекса этнической контактности (фазам развития этноконтактных зон) в периоды с 2010 по 2021 г. и с 1989 по 2021 г.

F i g. 3. Classification of the municipalities of the Turkic republics of the Ural-Volga Region according to the dynamics of the share of the titular population and the index of ethnic contact (phases of development of ethnocontact zones) in the periods from 2010 to 2021 and from 1989 to 2021

^^ РЕГИОНОЛОГИЯ. Том 32, № 1. 2024 В подавляющем большинстве остальных, преимущественно центральных, районов Башкортостана и Татарстана также шел процесс титулизации населения, но из-за изначально более низкой доли титульного этноса в них это происходило в рамках начальных фаз развития ЭКЗ. В Чувашии основная часть территории (за исключением ряда районов в юго-западной части республики) находилась на начальных фазах развития ЭКЗ, связанных с ростом доли нетитульного населения. Единственным в пределах всех трех республик «островком» растворения ЭКЗ в пользу нетитульного населения стал г. Алатырь с прилегающим сельским районом (на юго-западе Чувашии).

В межпереписной период с 2002 по 2010 г. произошло падение доли титульных народов Башкортостана и Чувашии и лишь незначительно выросла доля титульного населения Татарстана (таблица). Пространственным отражением этой динамики стало то, что значительная часть территории Башкортостана и Чувашии, а также южная часть Татарстана испытали волну детитулизации населения (рис. 2). В Чувашии этот процесс охватил подавляющее большинство районов, в Башкортостане – в основном центральные районы, хотя в столице республики продолжалась титулизация населения.

В итоге значительные территории в центре Башкортостана и на юге Татарстана перешли в начальную фазу растворения ЭКЗ со стороны нетитульного населения. От ранее достаточно обширного массива районов, где шел процесс растворения ЭКЗ со стороны титульного населения республик, сохранилось несколько «островков» на северо-востоке и юго-востоке Башкортостана, а также на востоке, севере и юго-западе Татарстана. В Чувашии расширился пояс районов, находящихся в начальной фазе развития ЭКЗ, связанной с ростом доли нетитульного населения. В эту же фазу развития ЭКЗ перешел ряд районов на северо-западе и северо-востоке Татарстана, районы на северной, восточной и южной окраинах Башкортостана. Господствующие в 90-е гг. ХХ в. типы динамики ЭКЗ, а именно начальные фазы развития ЭКЗ с ростом доли титульного населения, сохранили небольшие группы районов в окружении столицы в Татарстане и в полупери-ферийной части Башкортостана.

Межпереписной период с 2010 по 2021 г. характеризовался значительным падением доли титульного населения в Чувашии, незначительным сокращением доли титульного народа в Татарстане и небольшим ростом удельного веса титульного этноса в населении Башкортостана.

Так как в Чувашии сохранился тренд на детитулизацию населения республики, принявший даже более очевидный характер, пояс районов, находящихся в начальной фазе развития ЭКЗ с ростом доли нетитульного населения, еще более расширился, охватив почти всю республику. Исключением является югозападная часть Чувашии, где уже в полной мере идет процесс растворения ЭКЗ в пользу нетитульного населения.

В Татарстане сокращение доли титульного населения между 2010 и 2021 гг. произошло впервые за постсоветское время. В итоге заметно расширился пояс районов, особенно в центральной части республики, где началось растворение ЭКЗ в пользу нетитульного населения.

Изменение доли титульного народа в населении Башкортостана в период с 2010 по 2021 г. повторило тренд последнего десятилетия ХХ в., поэтому пространственная динамика ЭКЗ приблизилась к ситуации, сложившейся в 90-е гг. ХХ в. То есть в республике снова стали преобладать территории, где развитие ЭКЗ определяется ростом доли титульного населения. Лишь на западной окраине республики сохранились отдельные муниципальные образования, находящиеся в начальной фазе растворения ЭКЗ в пользу нетитульного населения.

Этническая динамика на уровне муниципальных образований за весь постсоветский период (точнее, между переписями 1989 и 2021 гг.) в большей мере была схожа с процессами, характеризующими как 90-е гг. ХХ в., так и второе десятилетие XXI в. Соответственно, в общую постсоветскую динамику этнических процессов на муниципальном уровне менее всего вписывается период, охватывающий первое десятилетие XXI в., специфику которого определяла детитулизация населения Башкортостана.

Таким образом, направленность развития ЭКЗ на муниципальном уровне определяется как общей тенденцией изменения доли титульного населения в республиках, так и этногеографическими особенностями, связанными с различной долей титульных народов в разных частях республик, что в значительной мере обусловлено центральным, полупериферийным или периферийным положением территорий.

В последнем десятилетии ХХ в. тюркские республики Урало-Поволжья, кроме Чувашии, испытали волну титулизации населения. Предложенная в статье методика определения фаз развития этноконтактных зон позволила выявить в этот период два основных типа динамики ЭКЗ в регионе исследования: 1) начальные фазы развития ЭКЗ с ростом доли титульного народа; 2) начало растворения ЭКЗ в пользу титульного населения.

В первом десятилетии XXI в. этническую динамику в республиках в большей мере определяла волна детитулизации населения, т. е. уменьшения доли титульного народа (кроме Татарстана). Ведущими типами динамики ЭКЗ на уровне муниципальных образований республик стали: 1) начальные фазы развития ЭКЗ с ростом доли нетитульного населения; 2) начало растворения ЭКЗ в пользу нетитульного населения. И только в Татарстане и в периферийной части Башкортостана сохранились крупные массивы районов, где развитие ЭКЗ определялось положительной динамикой доли титульного этноса.

Во втором десятилетии XXI в. в муниципальных образованиях Башкортостана почти повторилась этническая динамика, характерная для 90-х гг. ХХ в. Однако в Татарстане и Чувашии пространственная динамика этнических процессов определялась в большей мере детитулизацией населения, в связи с чем расширились территории, где началось растворение ЭКЗ в пользу нетитульного населения.

Общим выводом проведенного исследования является наличие пространственных закономерностей в развитии этноконтактных зон. В связи с этим можно обозначить следующую задачу в ходе разработки концепции этноконтактных зон – изучить динамику разных этноконтактных зон регионального масштаба за длительный временной интервал с последующей постановкой задачи прогнозирования развития ЭКЗ на среднюю и дальнюю перспективы.

Исследование подтвердило возможность применения разработанной авторами методики для анализа динамики этноконтактных зон на локальном (муниципальном) уровне. Преимущество данной методики состоит в использовании этнической статистики, полученной в ходе переписей населения, для изучения этноконтактных зон любого масштаба. Таким образом, исследование вносит свой вклад в развитие концепции этноконтактных зон, разрабатываемой на стыке этнодемографии и этнокультурной географии.

Список литературы Динамика этноконтактных зон в тюркских республиках Урало-Поволжья в постсоветский период

- Герасименко Т И. Этноконтактные зоны в геокультурном пространстве России // Гуманитарный вектор. 2018. Т 13, № 2. С. 152-161. https://doi.org/10.21209/1996-7853-2018-13-2-152-161

- Лысенко А. В., Водопьянова Д. С., Азанов Д. С. Этноконтактные зоны Северного Кавказа // Вестник Ставропольского государственного университета. Науки о Земле. 2011. № 3. С. 165-170. EDN: NYEPIP

- Лысенко А. В., Азанов Д. С., Водопьянова Д. С. Этноконтактные зоны в системе этнокультурного районирования Северного Кавказа // Наука. Инновации. Технологии. 2013. № 1. С. 130-137. URL: https://scienceit.elpub.ru/jour/artide/view/573 (дата обращения: 02.10.2023).

- Теренина Н. К. Индекс этнической контактности как инструмент изучения территорий со смешанным национальным составом населения // Псковский регионологический журнал. 2022. Т 18, № 1. С. 101-116. https://doi.org/10.37490/S221979310018427-2

- Ziller C. Ethnic Diversity, Economic and Cultural Contexts, and Social Trust: Cross-Sectional and Longitudinal Evidence from European Regions, 2002-2010 // Social Forces. 2014. Vol. 93, no. 3. Pp. 1211-1240. https://doi.org/10.1093/sf/sou088

- Dincer O. C., Wang F. Ethnic Diversity and Economic Growth in China // Journal of Economic Policy Reform. 2011. Vol. 14, issue 1. Рр. 1-10. https://doi.org/10.1080/17487870.2011.523985

- Budi М. The Effect of Ethnic Diversity on Expenditure Inequality in Indonesia // Journal of Indonesian Applied Economics. 2020. Vol. 8, no. 2. Pp. 8-26. URL: https://www.researchgate.net/ publication/344700831_The_Effect_of_Ethnic_Diversity_on_Expenditure_Inequality_in_Indonesia (дата обращения: 02.10.2023).

- Dinku Y, Regasa D. Ethnic Diversity and Local Economies // South African Journal of Economics. 2021. Vol. 89, issue 3. Рр. 348-367. https://doi.org/10.1111/saje.12286

- Буфетова А. Н., Коломак Е. А., Михалева М. М. Национальное разнообразие и экономическое развитие регионов России // Мир экономики и управления. 2017. Т 17, № 3. С. 143-157. URL: https://woeam.elpub.ru/jour/article/view/264 (дата обращения: 02.10.2023).

- Bufetova A. N., Khrzhanovskaya A. A., Kolomak E. A. Cultural Heterogeneity and Economic Development in Russia // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2020. Vol. 13, issue 4. Рр. 453-463. https://doi.org/10.17516/1997-1370-0582

- Васильева Р. И., Рожина Е. А. Эконометрическое моделирование влияния этнического разнообразия на экономическую диверсификацию: анализ регионов России // Journal of Applied Economic Research. 2022. Т. 21, № 4. С. 663-684. https://doi.org/10.15826/vestnik.2022.21.4.023

- Суслов Н. И., Исупова Е. Н., Иванова А. И. Этническое разнообразие в российских регионах и экономический рост: теоретическая модель и ее апробация на панельных данных // Проблемы прогнозирования. 2022. № 2 (191). С. 35-47. https://doi.org/10.47711/0868-6351-191-35-47

- Posner D. N. Measuring Ethnic Fractionalization in Africa // American Journal of Political Science. 2004. Vol. 48, no. 4. Pp. 849-863. https://doi.org/10.1111/j.0092-5853.2004.00105.x

- Campos N. F., Saleh A., Kuzeyev V Dynamic Ethnic Fractionalization and Economic Growth // The Journal of International Trade & Economic Development. 2011. Vol. 20, no. 2. Pp. 129-152. https://doi.org/10.1080/09638199.2011.538218

- Churchill S. A. Income and Ethnic Fractionalisation: Evidence from British Microdata // Economic Issues. 2019. Vol. 24, part 1. Рр. 21-34. URL: http://www.economicissues.org.uk/Files/2019/ EI_March2019_churchill.pdf (дата обращения: 02.10.2023).

- Sturm J.-E., De Haan J. Income Inequality, Capitalism, and Ethno-linguistic Fractionalization // American Economic Review. 2015. Vol. 105, no. 5. Pp. 593-597. https://doi.org/10.1257/aer. p20151112

- Chareyron S., Chung A., Domingues P. Ethnic Diversity and Educational Success: Evidence from France // Research in Economics. 2021. Vol. 75, issue 2. Рр. 133-143. https://doi.Org/10.1016/j. rie.2021.04.002

- Drazanova L. Historical Index of Ethnic Fractionalization Dataset (HIEF). Harvard Dataverse (V2). 2019. https://doi.org/10.7910/DVN/4JQRCL

- Drazanova L. Introducing the Historical Index of Ethnic Fractionalization (HIEF) Dataset: Accounting for Longitudinal Changes in Ethnic Diversity // Journal of Open Humanities Data. 2020. Vol. 6, no. 1. Article no. 6. https://doi.org/10.5334/johd.16

- Манаков А. Г, Григорьева О. А. Изменение этнической структуры населения республик Урало-Поволжья: выявление трендов с 1926 по 2010 гг // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Естественные и физико-математические науки. 2023. Т. 16, № 1. С. 13-30. EDN: RBSHYL

- Манаков А. Г Оценка изменения этнической мозаичности регионов Европейской России в периоды между переписями 1897, 1959 и 2010 гг. // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2019. № 2. С. 117-128. https://doi.org/10.31857/S2587-556620192117-128

- Манаков А. Г. Титульные народы республик России: этнодемографические тренды с 1939 года // Псковский регионологический журнал. 2022. Т. 18, № 2. С. 43-64. URL: https://prj. pskgu.ru/s221979310019231-7-1/ (дата обращения: 02.10.2023).

- Шайдуллин Р. В. Народы Татарстана в переписях населения (1897-2010 гг.) // Научный Татарстан. 2021. № 1. С. 5-28. EDN: XDXMXR

- Габдрафиков И. М. Переписи населения в татаро-башкирском пограничье: политизация этностатистики // Вестник антропологии. 2021. № 3. С. 17-23. https://doi.org/10.33876/2311-0546/2021-3/17-23

- Сороко Е. Л. Этнически смешанные супружеские пары в Российской Федерации // Демографическое обозрение. 2014. Т. 1, № 4. С. 96-123. https://doi.org/10.17323/demreview.v1i4.1804